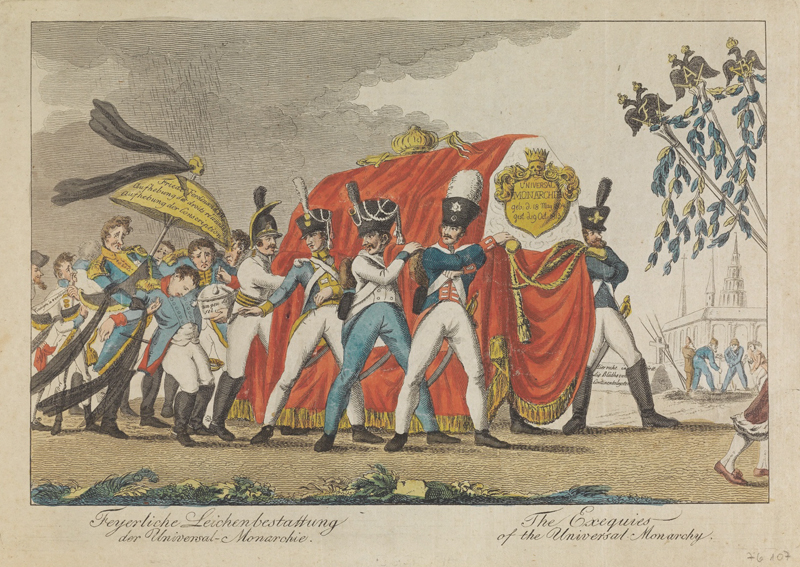

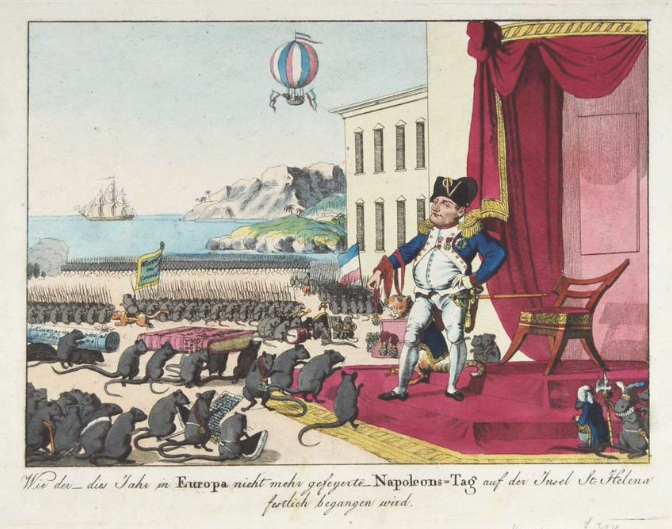

Carl

Offterdinger 1888

Carl

Offterdinger 1888E. T. A. Hoffmann: Nußknacker und Mausekönig

Carl

Offterdinger 1888

Carl

Offterdinger 1888

|

|

Hoffmanns Märchen Nußknacker und Mausekönig entstand im November 1816 und wurde in dem Band Kinder-Mährchen (Von E. W. Contessa, Friedrich Baron de la Motte Fouque, und E. T. A. Hoffmann. Berlin, 1816. In der Realschulbuchhandlung) erstmals veröffentlicht. Der Text erschien im Jahre 1819 erneut mit nur wenigen redaktionellen Veränderungen im 2. Abschnitt des ersten Band der Serapionsbrüder. |

Die Serapionsbrüder ist eine 1819 bis 1821

veröffentlichte Sammlung von Erzählungen und Aufsätzen von E. T. A. Hoffmann.

Hoffmann stellte die vier Bände zu großen Teilen aus bereits vorher

veröffentlichtem Material zusammen, fügte aber einige neue Erzählungen sowie

eine Rahmenhandlung hinzu, in der einige literarisch gebildete Freunde über

Probleme der Kunst diskutieren und als fiktive Autoren der Erzählungen

auftreten. Vorbild für diesen Freundeskreis waren die Treffen der Serapionsbrüder, eines Kreises um Hoffmann, dem neben weiteren

Schriftstellern auch Adelbert von Chamisso und Friedrich de la Motte Fouqué

angehörten. Der Name leitete sich ursprünglich vom Heiligen Serapion her, an

dessen Gedenktag – dem 14. November – der Freundeskreis sich zum ersten Mal nach

längerer Trennung im Jahr 1818 wieder zusammenfand. Wichtiger als dieser äußere

Anlass wird aber das so genannte serapiontische Prinzip, dem sich die Mitglieder

des Kreises verpflichtet fühlen.

Über die tatsächlichen Vorbilder für den

Freundeskreis, der die Rahmengespräche der „Serapionsbrüder“ bestreitet, schreibt

der Schriftsteller und Verleger Julius Eduard

Hitzig (1780–1849): „Die

Grundpfeiler dieses Vereins bildeten nächst Hoffmann, Contessa, Koreff, ein

ausgezeichneter Arzt*) und Hitzig. Ein vortrefflicher ineinandergreifendes

Quatuor mochte nicht leicht zu finden sein. Koreff war der einzige Mensch, dem

Hoffmann geduldig zuhörte, weil er ihn in der Unterhaltung an sprudelndem

lebendigem Witze oft und an Kenntnissen immer überbot, auch dabei gutmütig genug

war, ihn reden zu lassen, so oft er wollte; Contessa, selbst wenig redend,

horchte auf alles, was die Freunde an Witz ausgehen ließen, mit dem beredtesten

Beifallslächeln, das ihm unaufhörlich um die Mundwinkel spielte, von Zeit zu

Zeit ein kleines, aber entscheidendes Wörtchen zugebend, und Hitzig, der mit

Contessa das Publikum bildete und alle drei übrigen länger und besser als sie

sich untereinander kannte, verstand darum die Kunst, Lücken im Gespräch

auszufüllen, und wo es matt wurde, es wieder anzuregen, sich willig jedes

Anspruchs auf Solopartien begebend.“

An der mit *) bezeichneten Stelle fügt Hitzig die Fußnote ein: „Sprechend sind

beide gezeichnet, Serapions-Brüder Band 2. Contessa, als Sylvester S 4., und

Koreff, als Vinzenz, S. 6.“

Außer den vier Teilnehmern Hoffmann, Hitzig, Contessa und Koreff werden noch Theodor Gottlieb von Hippel, Friedrich de la Motte Fouqué, Ludwig Robert, Adelbert von Chamisso sowie einige nur sporadische Gäste genannt. In den Rahmengesprächen der „Serapionsbrüder“ treten insgesamt sechs Figuren auf. Ihre Identifikation mit den historischen Teilnehmern des Serapions-Kreises ist zum einen Teil spekulativ, zum anderen Teil hat Hoffmann die realen Figuren nur als Anregung für die literarische Charakterisierung genommen.

Glaubhaft, aber nicht als realitätsnahe Personenzeichnung zu werten sind die Zuschreibungen:

Theodor: E.T.A. Hoffmann;

Ottmar: Julius Eduard Hitzig;

Sylvester: Karl Wilhelm Salice-Contessa;

Vinzenz: David Ferdinand Koreff.

Spekulativ dagegen sind die Zuschreibungen:

Lothar: Friedrich de la Motte Fouqué;

Cyprian: Adelbert von Chamisso.

Das serapiontische Prinzip

Programmatisch für das serapiontische Prinzip, das

„wie Theodor sehr richtig bemerkte, eben nichts weiter heißen wollte, als daß

[die Serapionsbrüder] übereingekommen, sich durchaus niemals mit schlechtem

Machwerk zu quälen“, ist die Absage an jede Art von Nachahmungspoetik und jeden

sogenannten Realismus. Nicht die Außenwelt soll durch die Dichtung abgebildet

werden, sondern es gilt, „das Bild, das [dem wahren Künstler] im Innern

aufgegangen“, durch „poetische Darstellung ins äußere Leben zu tragen“. Wie

Serapion, der als weltfremder Eremit nur seinen Visionen folgte, soll auch der

Dichter sich von der Einsamkeit als idealer Sphäre seines schöpferischen Geistes

inspirieren lassen. Je mehr ihm die Welt zum bloßen Störfaktor wird, desto

autonomer, genialer und serapiontischer sein Werk. Indem die fiktiven Erzähler

der Novellensammlung über die serapiontische Qualität ihrer Texte diskutieren,

wird die ästhetische Reflexion – ganz im Sinne romantischer Poetologie – selbst

zum Bestandteil der Poesie. Verwirrend für die Interpreten E.T.A. Hoffmanns sind

dabei die für ihn so charakteristischen visionär-phantastischen Projektionen,

mit denen er die künstlerische Innenschau mit der alltäglichen Wirklichkeit

verbindet und dabei eine typisch serapiontische Mischung aus Phantasie und

Realität schafft, die für den Leser nur noch schwer zu entwirren ist.

Wikipedia

|

Der Text folgt der Ausgabe: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Herausgegeben von E. T. A. Hoffmann. Erster Band. Berlin 1819. Nußknacker und Mausekönig, S. 466-604. |

|

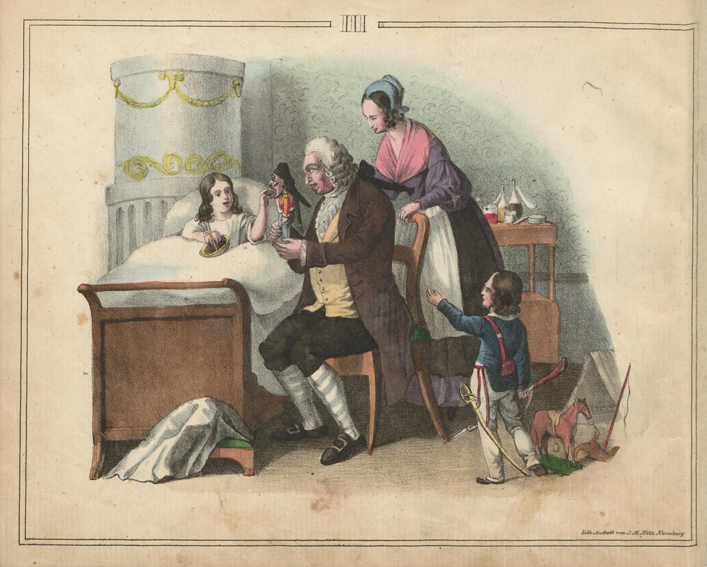

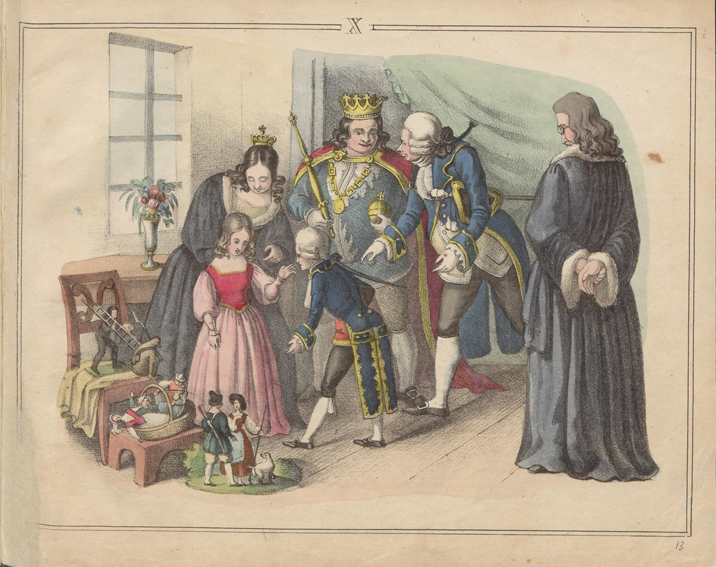

Die Abbildungen im Text stammen aus: Nußknacker und Mäusekönig. Ein allerliebstes Kindermährchen nach E. T. A. Hoffmann. Oder Neueste Bilderlust in X feinen illuminirten Kupfertafeln nach Original-Zeichnungen von P. C. Geißler. Nürnberg: Verlag der C. H. Zeh’schen Buchhandlung. O. J. (1840)

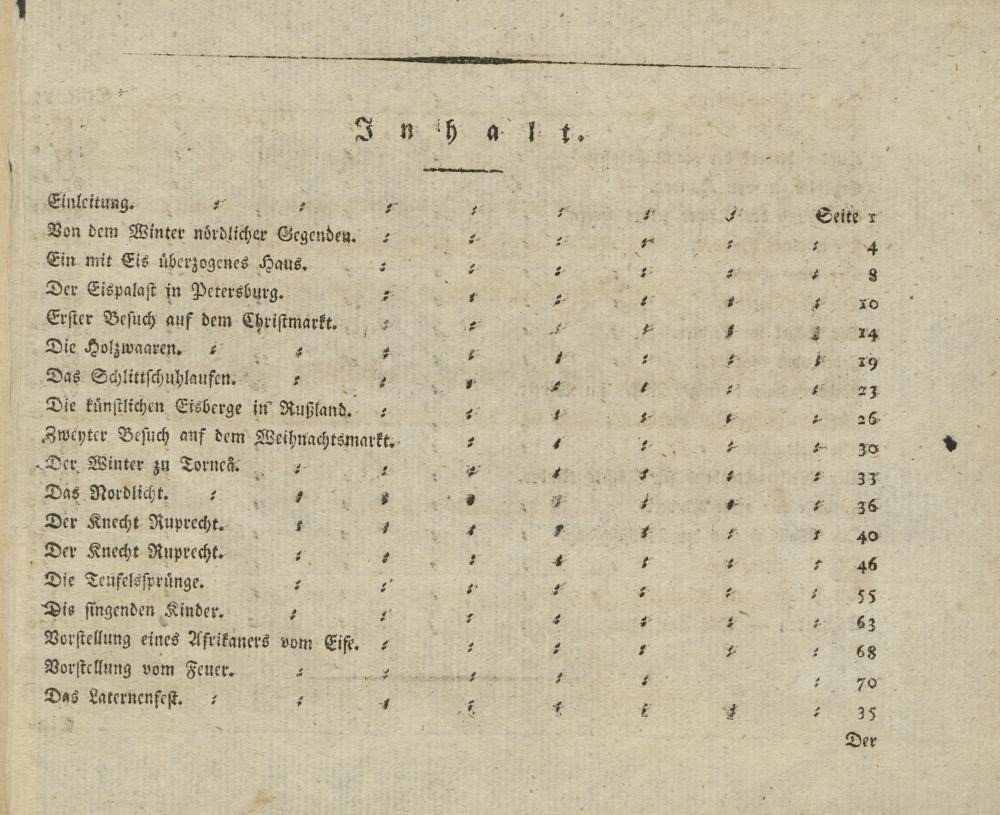

Das Märchen ist in folgenden Erzähl-Rahmen eingebettet:

|

„Ich merke“, sprach Theodor, als er geendet und die Freunde schweigend vor sich hinblickten, „ich merke es wohl, daß euch meine Erzählung nicht ganz recht ist, oder behagte euch nur in diesem Augenblick vielleicht nicht der düstre wehmütige Stoff?“ „Es ist nicht anders“, erwiderte Ottmar, „deine Erzählung läßt einen sehr wehmütigen Eindruck zurück, aber, aufrichtig gestanden, will mir all der Aufwand von schwedischen Bergfrälsebesitzern, Volksfesten, gespenstischen Bergmännern und Visionen gar nicht recht gefallen. Die einfache Beschreibung in Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, wie der Jüngling in der Erzgrube zu Falun gefunden wurde, in dem ein altes Mütterchen ihren vor funfzig Jahren verschütteten Bräutigam wieder erkannte, hat viel tiefer auf mich gewirkt.“ „Ich flehe“, rief Theodor lächelnd, „unsern Patron den Einsiedler Serapion an, daß er mich in Schutz nehme, denn wahrlich, mir ging nun einmal die Geschichte von dem Bergmann mit den lebendigsten Farben gerade so auf wie ich sie erzählt habe.“ „Laßt“, sprach Lothar, „jedem seine Weise. Aber gut ist es, lieber Theodor, daß du uns die Geschichte vorlasest, die wir alle, mein ich, etwas von der Bergmannswissenschaft, so wie von den Bergwerken zu Falun und den schwedischen Sitten und Gebräuchen gehört haben. Andere würden dir mit Recht vorwerfen, daß du durch zu viele bergmännische Ausdrücke oft unverständlich wurdest, und manche würden sogar, da du so oft von dem schönen Öl sprichst womit sich die Leute traktieren, auf den Gedanken geraten, daß die guten Faluner und Götaborger schnödes Baumöl saufen, da jenes Öl doch nichts anders ist als ein schönes, starkes Bier.“ „Mir hat“, nahm Cyprian das Wort, „Theodors Erzählung doch im ganzen nicht so sehr mißfallen als dir Ottmar. Wie oft stellten Dichter Menschen, welche auf irgendeine entsetzliche Weise untergehen, als im ganzen Leben mit sich entzweit, als von unbekannten finstren Mächten befangen dar. Dies hat Theodor auch getan, und mich wenigstens spricht dies immer deshalb an, weil ich meine, daß es tief in der Natur begründet ist. Ich habe Menschen gekannt, die sich plötzlich im ganzen Wesen veränderten, die entweder in sich hinein erstarrten oder wie von bösen Mächten rastlos verfolgt, in steter Unruhe umhergetrieben wurden und die bald dieses, bald jenes entsetzliche Ereignis aus dem Leben fortriß.“ „Halt“, rief Lothar – „halt! – lassen wir dem geisterseherischen Cyprian nur was weniges Raum, so geraten wir gleich in ein Labyrinth von Ahnungen und Träumen! – Erlaubt, daß ich unsere trübe Stimmung mit einemmal vernichte, indem ich euch zum Schluß unseres heutigen Klubs ein Kindermärchen mitteile, das ich vor einiger Zeit aufschrieb, und das mir, so glaub ich, der tolle Spukgeist Droll selbst eingegeben hat.“ „Ein Kindermärchen – du Lothar ein Kindermärchen!“ – So riefen alle. „Ja“, sprach Lothar, „wahnwitzig mag es euch bedünken, daß ich es unternahm, ein Kindermärchen zu schreiben, aber hört mich erst und dann urteilt.“ Lothar zog ein sauber geschriebenes Heft hervor und las: |

meine Erzählung: Die Bergwerke zu Falun, eine Erzählung von E. T. A. Hoffmann aus dem Zyklus Die Serapionsbrüder von 1819, behandelt das Leben des jungen Elis Fröbom, der seinen Beruf als Seefahrer aufgibt, um Bergarbeiter zu werden. Die Erzählung ist Teil einer umfangreichen literarischen Tradition zum Bergwerk von Falun und den mit diesem Bergwerk in der damaligen Zeit verbundenen Tragödien. Bergfrälsebesitzern: Bergfrälse wird in Schweden ein Stück Land genannt, das jemand an eine Bergbaugesellschaft verpachtet und für das er Anteile am Bergwerk erhält. Schuberts Ansichten: Gotthilf Heinrich Schubert: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dresden 1808. Enthält die Geschichte eines Leichenfundes in einem zugeschütteten Bergwerksschacht nahe der schwedischen Stadt Falun, die Hoffmann als Anregung für seine Erzählung diente. Patron: Patron (von lateinisch patronus ‚Schutzherr') bzw. Patronat steht für: Schirmherr. Der Einsiedler Serapion ist die erste Geschichte der Erzählungssammlung „Die Serapionsbrüder“ von E.T.A. Hoffmann. Götaburger: Einwohner von Göteburg, der zweitgrößten Stadt Schwedens Baumöl: Olivenöl, auch Baumöl genannt, ist ein Pflanzenöl aus dem Fruchtfleisch und aus dem Kern von Oliven, den Früchten des Ölbaums. der tolle Spukgeist Droll: Elfe, Kobold und Poltergeist in Shakespeares „Ein Sommmernachtstraum“.

Entstehung und Textüberlieferung Die Ausgabe

der Kinder-Märchen, die im folgenden Jahr um ein »Zweites Bändchen« vermehrt

wurde, geht, ähnlich wie der geplante Roman des Freiherrn von Vieren, auf eine Verabredung zurück, die Contessa, Fouque und E.

T. A. Hoffmann wohl schon 1815 getroffen hatten. Ein Brief von Hoffmann an

Fouque, in dem er am 8. Mai 1815 darüber klagt, daß er nicht zum »Märchen

machen« komme, scheint darauf hinzudeuten. Näheres über die Entstehung läßt

jedoch erst Hoffmanns Brief an Fouque vom 29. Oktober 1816 erkennen. Danach war

zu diesem Zeitpunkt noch Duncker und Humblot als Verleger des Märchenbuches

vorgesehen gewesen, der jedoch »das Werkchen erst zu Ostern erscheinen lassen«

wollte und offensichtlich auch an ein umfangreicheres Buch dachte. So wechselte

man innerhalb von 14 Tagen vom Verleger der Elixiere des Teufels zum Verleger

der Nachtstücke, Georg Reimer, der die Realschulbuchhandlung betrieb. Dieser

brachte denn auch das Buch in der Tat noch vor Weihnachten auf den Markt, obwohl

er die Zeichnungen zu den Vignetten und die Manuskripte von Fouques Die kleinen

Leute und von Hoffmanns Märchen erst am 16. November 1816 erhielt

(vgl. Hoffmanns Brief von diesem Tag). Hoffmann hat sein Kindermärchen im

Wesentlichen zwischen dem 29. Oktober und dem 16. November 1816

niedergeschrieben und die Vignetten unmittelbar vor der Absendung des Märchens

fertiggestellt: »Ich glaube daß die leichte Aquatinta-Manier die beste zu jenen

kleinen Bilderchen seyn wird. So viel möglich, habe ich immer den Titel genau in

der Vignette, sowie das Resultat in der Schluß-Arabeske bezeichnen wollen!« (an

Georg Reimer, 16. 11. 1816). |

|

Der Weihnachtsabend Am vierundzwanzigsten Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert, saßen Fritz und Marie, die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an dem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngern Schwester (sie war eben erst sieben Jahr alt worden) wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln, und leise pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen, er wisse aber wohl, daß es niemand anders gewesen als Pate Droßelmeier. Da schlug Marie die kleinen Händchen vor Freude zusammen und rief: „Ach was wird nur Pate Droßelmeier für uns Schönes gemacht haben.“ Der Obergerichtsrat Droßelmeier war gar kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne weiße Perücke trug, die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Überhaupt war der Pate selbst auch ein sehr künstlicher Mann, der sich sogar auf Uhren verstand und selbst welche machen konnte. Wenn daher eine von den schönen Uhren in Stahlbaums Hause krank war und nicht singen konnte, dann kam Pate Droßelmeier, nahm die Glasperücke ab, zog sein gelbes Röckchen aus, band eine blaue Schürze um und stach mit spitzigen Instrumenten in die Uhr hinein, so daß es der kleinen Marie ordentlich wehe tat, aber es verursachte der Uhr gar keinen Schaden, sondern sie wurde vielmehr wieder lebendig und fing gleich an recht lustig zu schnurren, zu schlagen und zu singen, worüber denn alles große Freude hatte. Immer trug er, wenn er kam, was Hübsches für die Kinder in der Tasche, bald ein Männlein, das die Augen verdrehte und Komplimente machte, welches komisch anzusehen war, bald eine Dose, aus der ein Vögelchen heraushüpfte, bald was anderes. Aber zu Weihnachten, da hatte er immer ein schönes künstliches Werk verfertigt, das ihm viel Mühe gekostet, weshalb es auch, nachdem es einbeschert worden, sehr sorglich von den Eltern aufbewahrt wurde. – „Ach, was wird nur Pate Droßelmeier für uns Schönes gemacht haben“, rief nun Marie; Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anders sein, als eine Festung, in der allerlei sehr hübsche Soldaten auf und ab marschierten und exerzierten und dann müßten andere Soldaten kommen, die in die Festung hineinwollten, aber nun schössen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, daß es tüchtig brauste und knallte. „Nein, nein“, unterbrach Marie den Fritz: „Pate Droßelmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt, darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldnen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder. Dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran, und füttert sie mit süßem Marzipan.“ „Schwäne fressen keinen Marzipan“, fiel Fritz etwas rauh ein, „und einen ganzen Garten kann Pate Droßelmeier auch nicht machen. Eigentlich haben wir wenig von seinen Spielsachen; es wird uns ja alles gleich wieder weggenommen, da ist mir denn doch das viel lieber, was uns Papa und Mama einbescheren, wir behalten es fein und können damit machen, was wir wollen.“ Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könne. Marie meinte, daß Mamsell Trutchen (ihre große Puppe) sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge, und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung gar nicht mehr zu denken. Alles tüchtige Ausschelten helfe nichts. Auch habe Mama gelächelt, als sie sich über Gretchens kleinen Sonnenschirm so gefreut. Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiger Fuchs fehle seinem Marstall durchaus so wie seinen Truppen gänzlich an Kavallerie, das sei dem Papa recht gut bekannt. – So wußten die Kinder wohl, daß die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie nun aufstellten, es war ihnen aber auch gewiß, daß dabei der liebe Heilige Christ mit gar freundlichen frommen Kindesaugen hineinleuchte und daß wie von segensreicher Hand berührt, jede Weihnachtsgabe herrliche Lust bereite wie keine andere. Daran erinnerte die Kinder, die immerfort von den zu erwartenden Geschenken wisperten, ihre ältere Schwester Luise, hinzufügend, daß es nun aber auch der Heilige Christ sei, der durch die Hand der lieben Eltern den Kindern immer das beschere, was ihnen wahre Freude und Lust bereiten könne, das wisse er viel besser als die Kinder selbst, die müßten daher nicht allerlei wünschen und hoffen, sondern still und fromm erwarten, was ihnen beschert worden. Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich, aber Fritz murmelte vor sich hin: „Einen Fuchs und Husaren hätt ich nun einmal gern.“ Es war ganz finster geworden. Fritz und Marie fest aneinandergerückt, wagten kein Wort mehr zu reden, es war ihnen als rausche es mit linden Flügeln um sie her und als ließe sich eine ganz ferne, aber sehr herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin, da wußten die Kinder, daß nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen zu andern glücklichen Kindern. In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton: Klingling, klingling, die Türen sprangen auf, und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, daß die Kinder mit lautem Ausruf: „Ach! – Ach!“ wie erstarrt auf der Schwelle stehenblieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, faßten die Kinder bei der Hand und sprachen: „Kommt doch nur, kommt doch nur, ihr lieben Kinder und seht, was euch der Heilige Christ beschert hat.“

|

Schon zum Einstieg wählt

Hoffmann ein romantisches Motiv: Das Märchen beginnt am Weihnachtsabend. Im

Zuge der Idealisierung von Kindheit wird das Weihnachtsfest als Fest für

Kinder zu einer Möglichkeit des nostalgischen Rückbezugs in die eigene

Kindheit. Weitere Aspekte des romantischen Kindheitsbildes manifestieren

sich in der Hauptfigur Marie: sie hat eine verklärte Sicht auf

Alltagsgegenstände, besitzt die Fähigkeit zur Einbindung der Gegenstände in

die Phantasiewelt und zu einem unbefangenen Umgang mit dem Wunderbaren.

Dennoch ist Marie kein naives Kind, sie kann ebenso wie ihr Bruder Fritz als

„aufgeklärtes“ Kind betrachtet werden, denn beide sind sich bewusst, dass

ihnen nicht der „liebe Heilige Christ“, sondern ihre Eltern und der Pate die

Weihnachtsgeschenke bescheren. Ebenso wird betont, dass Marie sich nicht

gleich den phantastischen Ereignissen hingibt, sondern die Diskrepanz

zwischen realer und phantastischer Welt durchaus bemerkt: „Bin ich nicht ein

töricht Mädchen, daß ich so leicht erschrecke, so daß ich sogar glaube, das

Holzpüppchen da könne mir Gesichter schneiden!“ (S. 33). Doch ihre Phantasie

scheint sich nicht zähmen zu lassen, so dass sie von den außerordentlichen

Ereignissen vollkommen eingenommen wird. die Kinder: Julius Eduard Hitzig, Hoffmanns Serapionsbruder, Kollege und Biograph, berichtet in seiner Lebensgeschichte Hoffmanns, der Dichter habe das Märchen Nußknacker und Mausekönig für seine, Hitzigs, Kinder geschrieben, die darin sogar, »zu ihrer höchsten Freude, unter ihren Namen erschienen«. Tatsächlich tragen die beiden Kinder des Märchens, Marie und Fritz, die Namen der beiden jüngeren Kinder Hitzigs, und die älteste Tochter Eugenie begegnet, gleichsam zur Entschädigung dafür, daß sie im Märchen nicht vorkommt, als »liebe Eugenie« mit »ihrem zarten Gemüt« wenigstens im Rahmengespräch. Hoffmann selbst hat diesen biographischen Zusammenhang, den er im Rahmengespräch noch etwas mystifizierte (»Ich las mein Märchen schon Leuten vor«, sagt der Erzähler Lothar, »die ich allein für meine kompetenten Kunstrichter anerkennen kann, nemlich den Kindern meiner Schwester«, indirekt in einem Brief bestätigt, den er Hitzig am 18.1. 1822 zum frühen Tode von dessen Tochter Marie schrieb: »Seltsam – jezt kann ich es wohl sagen – seltsam ist es wohl, daß es mir mit dem Kinde immer etwas eignes schien, und daß ich in manchem Augenblick, wenn sie in ernstes Sinnen versunken schien, in ihrem Antlitz (vorzüglich in den, dann starr werdenden Pupillen) – den frühen Tod deutlich las. […] Sie war für ein höheres Leben bestirnt und dem ist sie zugeeilt!« Mit dem starren Blick erscheint Marie tatsächlich mehrfach im Märchen.

Friedrich Hitzig, Aquarell von ETA Hoffmann

Fast

alles spricht dafür, daß Hoffmann ihren Bruder Friedrich Hitzig, der im

Märchen andauernd mit seinen Soldaten beschäftigt ist, auf jenem Aquarell

aus dem Jahre 1814/15 dargestellt hat, das Klaus Günzel so beschreibt:

»stämmig, selbstbewußt und offenbar schon des krähenden Kommandotons

mächtig, sitzt dieser preußische Dreikäsehoch auf seinem Stühlchen, in der

linken Hand den Holzsäbel, in der rechten einen Bleisoldaten, im Hintergrund

die Trommel«. Jedenfalls hatte Hoffmann zu den Kindern Hitzigs eine enge

Beziehung entwickelt; er war ihnen gegenüber, so schreibt Hitzig, »mittheilend,

und von einer Gemüthlichkeit, daß die Kinder Hitzig's sich des neu

angekommenen Freundes ihres Vaters nicht genug erfreuen konnten. So lebten

sie z. B., damals grade in der Hoffnung, ihren Liebling, Undine, mit

leiblichen Augen, auf der Bühne zu sehen, und Hoffmann, um ihnen einen

Vorschmack von dieser Seeligkeit zu geben, mahlte ihnen zum Weihnachtsabend

(1815) mit der größten Sorgfalt, die Burg Ringstetten, bau'te sie ihnen auf,

und erleuchtete sie prachtvoll von innen«. Daß Hoffmann bei solchem Umgang

nicht nur der gebende Teil war, deutet sich im Gespräch der Serapionsbrüder

im Anschluß an die Verlesung des Märchens an, wenn Kinder als anspruchsvolle

Zuhörer, kompetente Kritiker und als Rezipienten vorgestellt werden, die die

phantastische Dichtung als Teil ihres Lebens auffassen. Mit diesen

Eigenschaften sind sie für den Autor auf provozierende und förderliche Weise

'anregend'. E.T.A. Hoffmann: Doppelporträt Julius Eduard Hitzig und seine Frau Eugenie. Berlin 1807. Reproduktion (Original nicht erhalten) Staatsbibliothek Bamberg, E. T. Hoffmann im 7br 1807 Medizinalrat war die Amtsbezeichnung für die entsprechenden technischen Räte der Bezirksregierungen in Preußen. Stahlbaum: Der Familienname ist eine Abwandlung von Thalberg, den Hoffmann in dem Kinderbuch Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg gefunden hat.

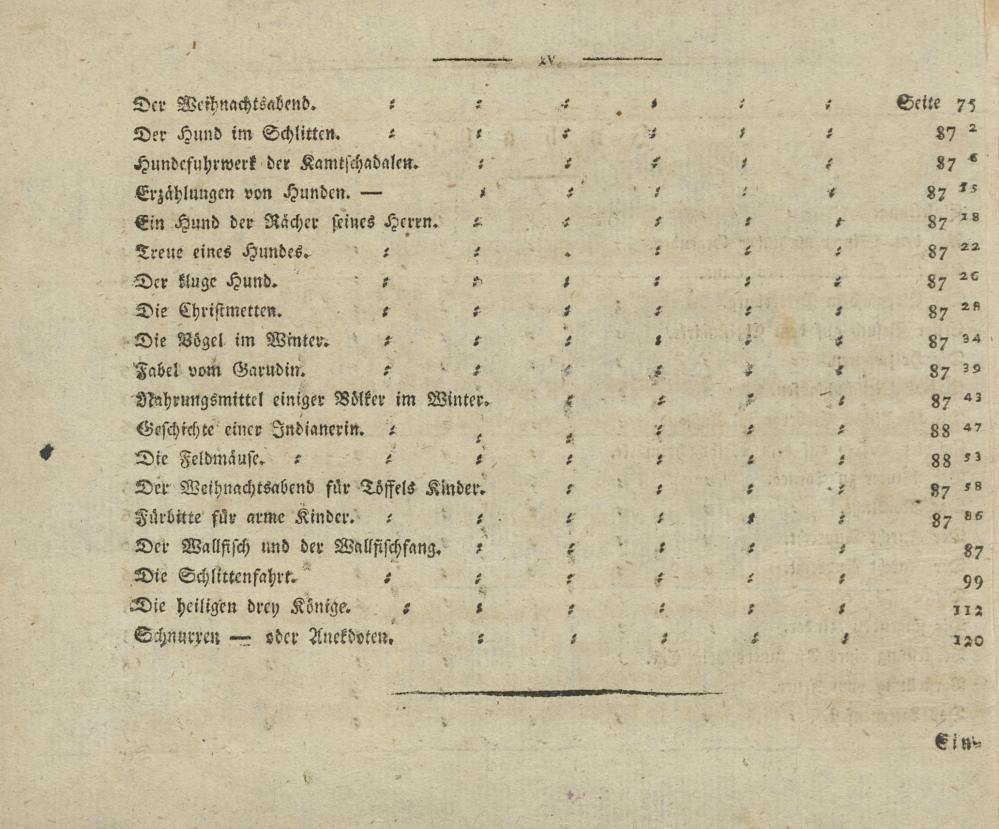

|

In diesem reich bebilderten Buch fand Hoffmann die Anregung für seine Erzählung: Geschildert werden die Weihnachtstage einer bürgerlichen Familie, die von einem Onkel besucht wird. In verschiedenen Kapiteln wird der Weihnachtsabend, der mehrfache Besuch eines Weihnachtsmarkts sowie eine Reihe weihnachtlicher Geschichten den Kindern von Onkel und Vater erzählt.

Marie: In Nußknacker und Mausekönig

werden zahlreiche Themen und Aspekte angesprochen: die Beziehung eines

siebenjährigen Mädchens zu seiner Familie, die Spiel- und Phantasiewelt

Maries, die ambivalente Beziehung zwischen Alltagsrealität und Traum sowie

die Belebung von Spielsachen. Außerdem werden mehrere Metamorphosen

dargestellt, Menschen verwandeln sich in Puppen, Spielzeug nimmt menschliche

Gestalt an, die Figuren im Binnenmärchen finden ihren Gegenpart in den

Figuren der Rahmenhandlung, so dass sich nicht nur eine wechselseitige

Spiegelung ergibt, sondern auch die Identität der Figuren in Frage gestellt

wird. Durch den Wechsel zwischen Erzähler- und Figurenrede, die metafiktiven

Leseranreden, die widersprüchlichen Aussagen der Erzählinstanzen und den

Fokalisierungswechsel ergibt sich eine Vieldeutigkeit des Geschehens, die

bis zum Schluss hin anhält und auch keine endgültige Auflösung zulässt. Das

von Hoffmann gewählte Genre, das Kindermärchen, wird darüber hinaus durch

den Autor in seinem Märchencharakter potenziert, indem er das Hauptmärchen

mit einem Binnenmärchen kombiniert.

Bettina Kümmerling-Meibauer 2013

Obergerichtsrat: preußischer Jurist in der

Justizverwaltung. Der

nachweisbare Bezug zu den Kindern des Kriminal- und Pupillenrats Julius

Eduard Hitzig hat viele Kommentatoren zu der weitergehenden Folgerung

veranlaßt, im Paten Droßelmeier habe Hoffmann sich selbst porträtiert. Doch

eine solche Annahme kann sich nur auf wenige Belege stützen, auf Einzelzüge

(wie das Gesichterschneiden Droßelmeiers und seine Häßlichkeit),

Auffassungen und Sichtweisen, die Hoffmanns Figur mit ihrem Urheber teilt;

es handelt sich hier eher um selbstironische Anspielungen als um

autobiographische Bemühungen. Nicht anders verhält es sich mit den (genaugenommen

doch recht wenigen) Hinweisen auf das Berliner Lokalkolorit und den

zeitgeschichtlichen Hintergrund, die Hans von Müller veranlaßt haben, das

Märchen unter seine Zwölf Berlinischen Geschichten (1921)

einzureihen. Gewiß wird niemand die satirischen Züge des Märchens übersehen

wollen, die den Hof und das Hofleben, aber auch das Theater und die

Wissenschaft treffen; aber die Satire berührt die berlinische oder gar

preußische Wirklichkeit nur sehr pauschal und flüchtig, um sich schleunigst

von ihr abzuwenden.

Wulf Segebrecht 2008

E. T. A. Hoffmann, Öl, anonym. Früher als Selbstporträt interpretiert (Alte Nationalgalerie, Berlin)

weiße Perücke:

Perücken (im 17. Jahrhundert entlehnt von französisch perruque

„Haarschopf“), ursprünglich aus echtem Menschenhaar hergestellt, imitieren

eine natürliche Haarpracht, traditionelle oder modische Haartrachten. Sie

werden je nach den traditionellen Sitten oder Riten getragen, aber auch bei

Haarlosigkeit nach der Mode speziell für ihre Träger angefertigt. Weiße

Perücken aus gesponnenen Glasfasern wurden von Richtern und

Militäroffizieren getragen.

Wikipedia

Marstall: Marstall (von althochdeutsch marahstal, zusammengesetzt aus marah Pferd (Mähre) und stal Stall) war ursprünglich eine Bezeichnung für einen Pferdestall eines Fürsten.

Kavallerie: Als Kavallerie oder Reiterei bezeichnet man eine in der Regel zu Pferd kämpfende Waffengattung der Landstreitkräfte.

Neuer Orbis Pictus 1806

der liebe Heilige Christ:

Weihnachten, auch Weihnacht, Christfest oder Heiliger Christ genannt, ist im

Christentum das Fest der Geburt Jesu Christi. Festtag ist der 25. Dezember,

der Christtag, auch Hochfest der Geburt des Herrn (lateinisch Sollemnitas

Nativitatis Domini oder In Nativitate Domini), dessen Feierlichkeiten am

Vorabend, dem Heiligen Abend (auch Heiligabend, Heilige Nacht, Christnacht,

Weihnachtsabend), beginnen.

Bis Ende des 18. Jahrhunderts war Weihnachten in erster Linie ein Fest, das

in den Kirchen und auf den Straßen stattfand (Umzugsbräuche,

Weihnachtsmärkte). Um 1800 kam, regional und konfessionell unterschiedlich,

ein Prozess in Gang, Weihnachten als Anlass zur Festigung von

Familienbeziehungen zu nutzen. Das private Heiligabend-Ritual lässt sich als

cultural performance (Milton Singer) interpretieren. „Die Eltern wirken als

Spielleiter, Organisatoren und Darsteller in der eigenen Inszenierung,

wohingegen Kinder und andere Gäste zugleich als Publikum und Mitspieler

fungieren.“ Das Großbürgertum konnte durch die stilvolle familiäre

Weihnachtsfeier sein Standesbewusstsein festigen, denn die Mehrheit der

Bevölkerung hatte im 19. Jahrhundert nicht die Mittel für eine derartige

Feier und ihre Requisiten, wie den Weihnachtsbaum. Vor allem war ein

Wohnzimmer erforderlich, das hergerichtet wurde, für die Kinder zeitweise

unzugänglich war und dann, verbunden mit dem Einsatz von Lichtern, Düften

und Musik, feierlich betreten wurde. Ingeborg Weber-Kellermann betont, dass

der Heilige Abend erst im Biedermeier zum Beschenkfest für Kinder wurde.

Diese Geschenkbeziehung war einseitig, denn die Gabenbringer Weihnachtsmann

und Christkind konnte man nicht beschenken, und gleichzeitig mit der

Inszenierung der familiären Bescherung kam vielfältiges und neuartiges

Spielzeug auf den Markt.

Wikipedia

Schwester Luise:

Die ältere Schwester Luise nimmt im gesamten Märchen eine marginale Stellung

ein. Ihre wenigen Auftritte lassen jedoch darauf schließen, dass sie von den

jüngeren, kindlichen Geschwistern abzugrenzen und der bürgerlich-prosaischen

Sphäre zuzurechnen ist, wenn sie beispielsweise das ›kindische‹ Verhalten

ihrer jüngeren Geschwister tadelt. Dass sie besonders der Mutter folgt,

zeigt sich, wenn sie ebenfalls in das Gelächter über Maries Berichte

einstimmt. Im Gegensatz zur Mutter wird bei ihr jedoch nicht deutlich, ob

sie sich aus Überzeugung oder Gehorsam den Positionen der Eltern anschließt.

Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns

Nußknacker und Mausekönig.

Fuchs und Husaren: Fuchs ist eine der drei Grundfarben des Pferdes, neben Braunen und Rappen. Husaren sind eine Truppengattung der leichten Kavallerie.

|

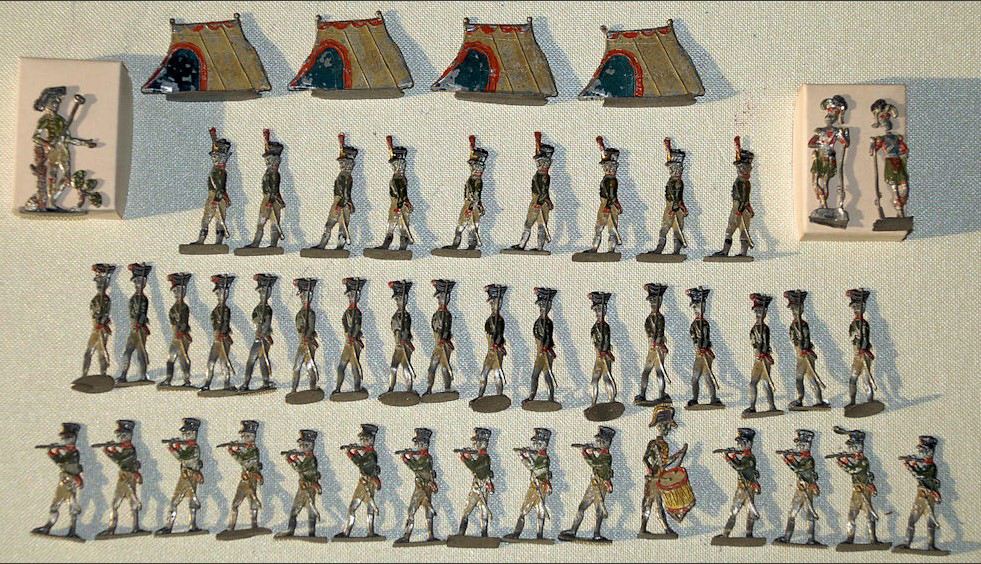

Die Gaben Ich wende mich an dich selbst, sehr geneigter Leser oder Zuhörer Fritz – Theodor – Ernst – oder wie du sonst heißen magst und bitte dich, daß du dir deinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmückten Weihnachtstisch recht lebhaft vor Augen bringen mögest, dann wirst du es dir wohl auch denken können, wie die Kinder mit glänzenden Augen ganz verstummt stehenblieben, wie erst nach einer Weile Marie mit einem tiefen Seufzer rief – „Ach wie schön – ach wie schön“, und Fritz einige Luftsprünge versuchte, die ihm überaus wohl gerieten. Aber die Kinder mußten auch das ganze Jahr über besonders artig und fromm gewesen sein, denn nie war ihnen so viel Schönes, Herrliches einbeschert worden als dieses Mal. Der große Tannenbaum in der Mitte trug viele goldne und silberne Äpfel, und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt, aus allen Ästen. Als das Schönste an dem Wunderbaum mußte aber wohl gerühmt werden, daß in seinen dunkeln Zweigen hundert kleine Lichter wie Sternlein funkelten und er selbst in sich hinein- und herausleuchtend die Kinder freundlich einlud seine Blüten und Früchte zu pflücken. Um den Baum umher glänzte alles sehr bunt und herrlich – was es da alles für schöne Sachen gab – ja, wer das zu beschreiben vermöchte! Marie erblickte die zierlichsten Puppen, allerlei saubere kleine Gerätschaften und was vor allem schön anzusehen war, ein seidenes Kleidchen mit bunten Bändern zierlich geschmückt, hing an einem Gestell so der kleinen Marie vor Augen, daß sie es von allen Seiten betrachten konnte und das tat sie denn auch, indem sie ein Mal über das andere ausrief: „Ach das schöne, ach das liebe – liebe Kleidchen: und das werde ich – ganz gewiß – das werde ich wirklich anziehen dürfen!“ – Fritz hatte indessen schon drei- oder viermal um den Tisch herumgaloppierend und -trabend den neuen Fuchs versucht, den er in der Tat am Tische angezäumt gefunden. Wieder absteigend, meinte er: es sei eine wilde Bestie, das täte aber nichts, er wolle ihn schon kriegen, und musterte die neue Schwadron Husaren, die sehr prächtig in Rot und Gold gekleidet waren, lauter silberne Waffen trugen und auf solchen weißglänzenden Pferden ritten, daß man beinahe hätte glauben sollen, auch diese seien von purem Silber. Eben wollten die Kinder, etwas ruhiger geworden, über die Bilderbücher her, die aufgeschlagen waren, daß man allerlei sehr schöne Blumen und bunte Menschen, ja auch allerliebste spielende Kinder, so natürlich gemalt als lebten und sprächen sie wirklich, gleich anschauen konnte. – Ja! eben wollten die Kinder über diese wunderbaren Bücher her, als nochmals geklingelt wurde. Sie wußten, daß nun der Pate Droßelmeier einbescheren würde, und liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch. Schnell wurde der Schirm, hinter dem er so lange versteckt gewesen, weggenommen. Was erblickten da die Kinder! – Auf einem grünen mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz stand ein sehr herrliches Schloß mit vielen Spiegelfenstern und goldnen Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören, Türen und Fenster gingen auf, und man sah, wie sehr kleine aber zierliche Herrn und Damen mit Federhüten und langen Schleppkleidern in den Sälen herumspazierten. In dem Mittelsaal, der ganz in Feuer zu stehen schien – so viel Lichterchen brannten an silbernen Kronleuchtern – tanzten Kinder in kurzen Wämschen und Röckchen nach dem Glockenspiel. Ein Herr in einem smaragdenen Mantel sah oft durch ein Fenster, winkte heraus und verschwand wieder, so wie auch Pate Droßelmeier selbst, aber kaum viel höher als Papas Daumen zuweilen unten an der Tür des Schlosses stand und wieder hineinging. Fritz hatte mit auf den Tisch gestemmten Armen das schöne Schloß und die tanzenden und spazierenden Figürchen angesehen, dann sprach er: „Pate Droßelmeier! Laß mich mal hineingehen in dein Schloß!“ – Der Obergerichtsrat bedeutete ihn, daß das nun ganz und gar nicht anginge. Er hatte auch recht, denn es war töricht von Fritzen, daß er in ein Schloß gehen wollte, welches überhaupt mitsamt seinen goldnen Türmen nicht so hoch war, als er selbst. Fritz sah das auch ein. Nach einer Weile, als immerfort auf dieselbe Weise die Herrn und Damen hin und her spazierten, die Kinder tanzten, der smaragdne Mann zu demselben Fenster heraussah, Pate Droßelmeier vor die Türe trat, da rief Fritz ungeduldig: „Pate Droßelmeier, nun komm mal zu der andern Tür da drüben heraus.“ „Das geht nicht, liebes Fritzchen“, erwiderte der Obergerichtsrat. „Nun so laß mal“, sprach Fritz weiter, „laß mal den grünen Mann, der so oft herauskuckt, mit den andern herumspazieren.“ „Das geht auch nicht“, erwiderte der Obergerichtsrat aufs neue. „So sollen die Kinder herunterkommen“, rief Fritz, „ich will sie näher besehen.“ „Ei das geht alles nicht“, sprach der Obergerichtsrat verdrießlich, „wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, muß sie bleiben.“ „So–o?“ fragte Fritz mit gedehnten Ton, „das geht alles nicht? Hör mal Pate Droßelmeier, wenn deine kleinen geputzten Dinger in dem Schlosse nichts mehr können als immer dasselbe, da taugen sie nicht viel, und ich frage nicht sonderlich nach ihnen. – Nein, da lob ich mir meine Husaren, die müssen manövrieren vorwärts, rückwärts, wie ich's haben will und sind in kein Haus gesperrt.“ Und damit sprang er fort an den Weihnachtstisch und ließ seine Eskadron auf den silbernen Pferden hin und her trottieren und schwenken und einhauen und feuern nach Herzenslust. Auch Marie hatte sich sachte fortgeschlichen, denn auch sie wurde des Herumgehens und Tanzens der Püppchen im Schlosse bald überdrüssig, und mochte es, da sie sehr artig und gut war, nur nicht so merken lassen, wie Bruder Fritz. Der Obergerichtsrat Droßelmeier sprach ziemlich verdrießlich zu den Eltern: „Für unverständige Kinder ist solch künstliches Werk nicht, ich will nur mein Schloß wieder einpacken“; doch die Mutter trat hinzu, und ließ sich den innern Bau und das wunderbare, sehr künstliche Räderwerk zeigen, wodurch die kleinen Püppchen in Bewegung gesetzt wurden. Der Rat nahm alles auseinander, und setzte es wieder zusammen. Dabei war er wieder ganz heiter geworden, und schenkte den Kindern noch einige schöne braune Männer und Frauen mit goldnen Gesichtern, Händen und Beinen. Sie wagen sämtlich aus Thorn, und rochen so süß und angenehm wie Pfefferkuchen, worüber Fritz und Marie sich sehr erfreuten. Schwester Luise hatte, wie es die Mutter gewollt, das schöne Kleid angezogen, welches ihr einbeschert worden, und sah wunderhübsch aus, aber Marie meinte, als sie auch ihr Kleid anziehen sollte, sie möchte es lieber noch ein bißchen so ansehen. Man erlaubte ihr das gern. |

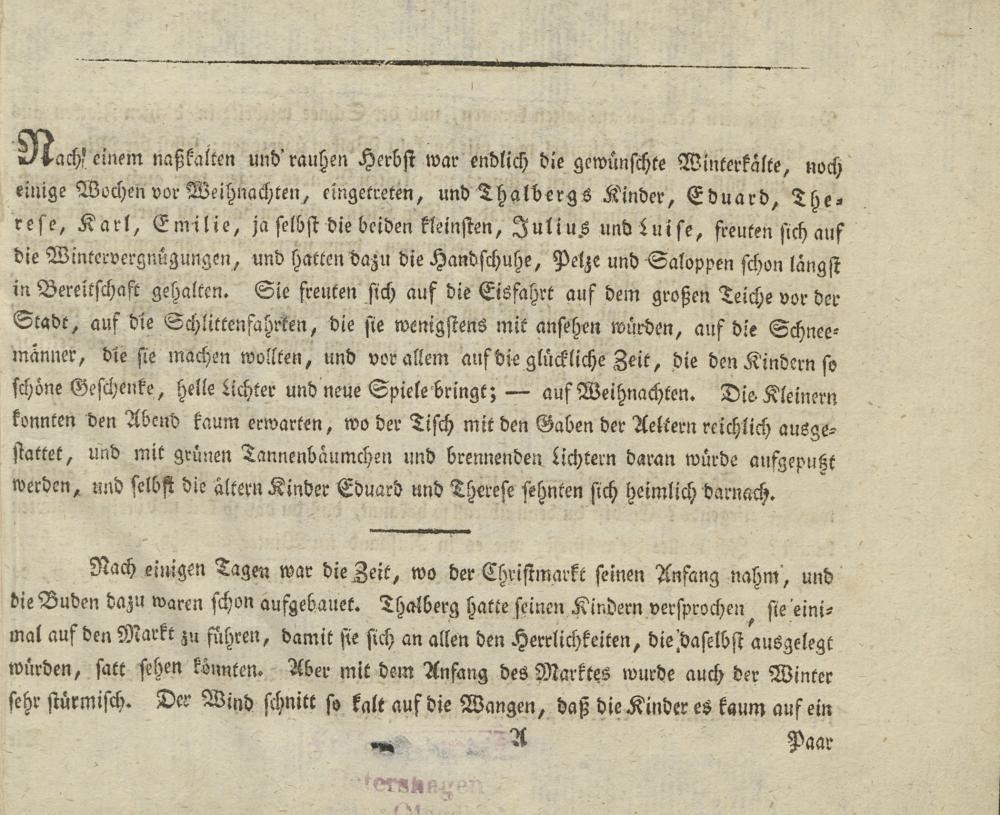

Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. Kolorierter Kupferstich. den neuen Fuchs: das Geschenk ist ein Steckenpferd. Schwadron Husaren: Kavallerieeinheit

Bilderbücher: Das Bilderbuch für Kinder

war ein enzyklopädisch angelegtes Sach- und Lehrbuch sowie gleichzeitig das

größte Buchprojekt von Friedrich Justin Bertuch (1747–1822), einem

erfolgreichen Verlagsunternehmer der Weimarer Klassik.

Der preußische Pädagoge Friedrich Gedike schrieb 1789: „Keine einzige literarische Manufaktur ist so sehr im Gange, als die Büchermacherei für die Jugend ... Jede Leipziger Sommer- und Wintermesse spült wie die Flut des Meeres eine zahllose Menge Bücher der Art ans Ufer ... alljährlich besonders unter dem für die lieben Eltern und Basen anlockenden Nebentitel ‚Weihnachtsgeschenk für die lieben Kinder’“. Friedrich Justin Bertuch produzierte also für einen großen, aber auch hart umkämpften Markt. Sein Werk wurde nach Umfang und Qualität zum Höhepunkt der Literaturgattung „orbis pictus“. Der Verleger begründete sein Projekt – „Ein Bilderbuch ist für eine Kinderstube ein ebenso wesentliches und noch unentbehrlicheres Meuble als die Wiege, die Puppe oder das Steckenpferd“ – und beschrieb im Vorwort recht ausführlich seine didaktischen Vorstellungen. Dort erklärte er, ein Bilderbuch müsse „schön und richtig gezeichnete und keine schlecht gestochenen Kupfer haben, weil nichts wichtiger ist, als das Auge des Kindes gleich von Anfang an nur an wahre Darstellung der Gegenstände ... zu gewöhnen.“ Und weiter: „Es muss nicht zu viele und zu sehr verschiedene Gegenstände auf einer Tafel zusammendrängen; sonst verwirrt es die Imagination des Kindes und zerstreut seine Aufmerksamkeit.“ „Es muss wenig und nicht gelehrten Text haben; denn das Kind liest und studiert ja sein Bilderbuch nicht, sondern will sich nur damit amüsieren.“ „Es muss, wo möglich, fremde, seltene, jedoch instructive Gegenstände enthalten, die das Kind nicht ohnedieß schon täglich sieht.“

Alle Abbildungen waren jeweils einer von 14 Themengruppen zugeordnet: 1.

Vierfüssige Thiere; 2.Vögel; 3. Fische; 4. Insecten; 5. Pflanzen; 6.

Menschen und Trachten; 7. Gewürme; 8. Conchylien (= Weichtiere); 9. Corallen;

10. Amphibien; 11. Mineralien; 12. Baukunst; 13. Alterthümer; 14. Vermischte

Gegenstände. Naturkundliche Themen hatten erkennbar Vorrang, besonders in

den ersten Jahren. Mit der rasch fortschreitenden technischen Entwicklung

wurden in die Gruppe „Vermischte Gegenstände“ zunehmend auch neuere Objekte

aus diesem Bereich aufgenommen, 1802 etwa der erste Heißluftballon und 1816

das Dampfboot. Die Abfolge der Zeichnungen wirkt oft völlig unsystematisch.

Dazu Bertuch: „... habe ich die krellste und bunteste Mischung der

Gegenstände gewählt und bitte nur immer ... zu bedenken, dass ich es mit

Kindern zu thun habe, die ich blos amüsieren will.“ Auch forderte er die

kindlichen Benutzer auf, die Kupferstiche, soweit sie nicht koloriert waren,

farbig auszumalen, sie auszuschneiden und an die Wand zu hängen.

Neuer Orbis Pictus 1806 |

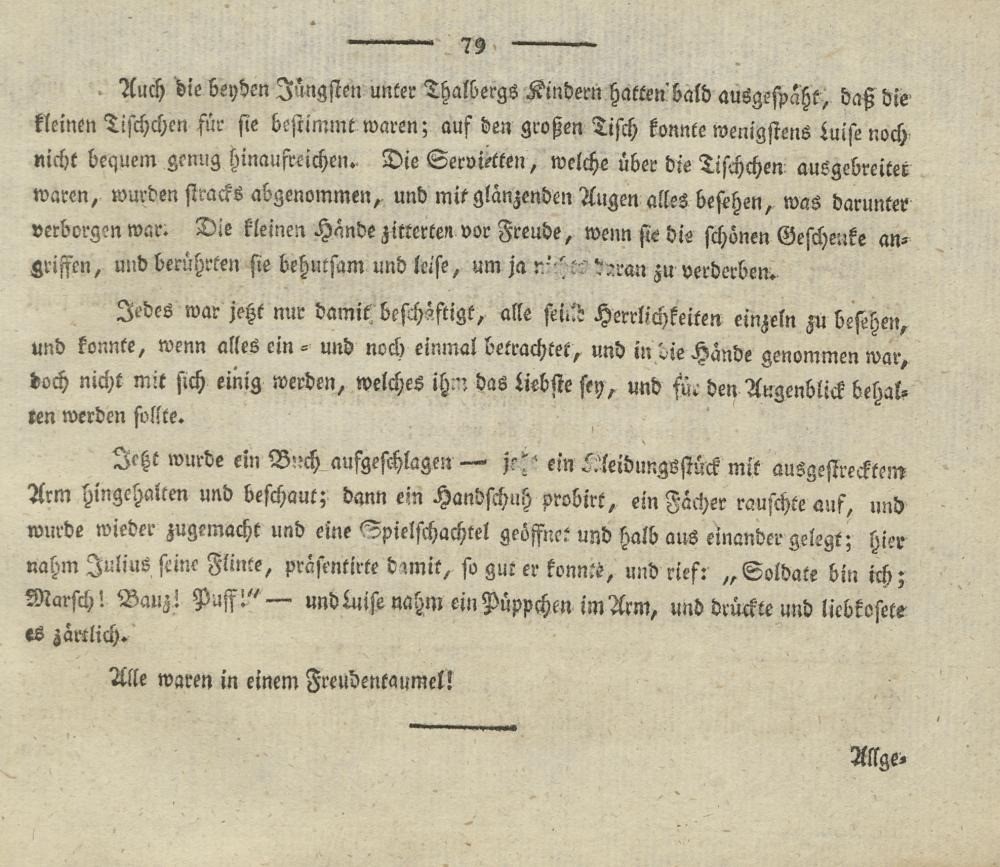

Pate Droßelmeier: Die wohl schillerndste Figur

des gesamten Märchens ist der Pate Droßelmeier, in dem viele Forscher ein

Alter-Ego Hoffmanns erkennen. Er und sein Neffe, der Nußknacker, sind die

dem magischen Reich zugehörigen Figuren des Textes und besitzen damit duale

Identitäten. Sie verbinden als Figuren die Märchenhandlung mit dem erzählten

Binnenmärchen und sind ursprünglich im Puppenreich verwurzelt.

Der Pate Droßelmeier ist unzweifelhaft eine mysteriöse Figur, die während

des gesamten Handlungsverlaufs nicht eindeutig entschlüsselt wird. Dass der

Pate Droßelmeier jedoch nicht einfach Obergerichtsrat ist, sondern es mit

ihm eine andere Bewandtnis haben muss, wird schnell deutlich. Seine

Identität lässt sich nicht auf die bürgerliche Sphäre begrenzen. Nachdem er

das Märchen von der harten Nuß erzählt hat, ist er – besonders für die

Kinder – nicht nur der kauzige, aber talentierte Pate, sondern ein Arkanist,

der durchaus mit dem Wunderbaren vertraut ist. Die Beschreibungen des Paten

als künstlerischer Mann, der sich auf die Reparatur von Uhren versteht,

korrelieren mit der Beschreibung seines Doppelgängers im Binnenmärchen. Auch

sein unerklärliches Detailwissen sowie sein kurioses Verhalten – z.B. das

Singen des Uhrmacherliedchens – nähren den Verdacht, er bewege sich mit

einer doppelten Identität zwischen den Sphären.

Der Pate hat im Märchen nur wenige Auftritte, ist aber zugleich omnipräsent

und damit als Figur nur schwer zu fassen. Hierin erkennen einige Forscher

die Bestätigung für die These, dass es sich beim Paten um den geheimen

›Spielleiter‹ des Nußknackers handele. Begreift man das Märchen von der

harten Nuß als Vorgeschichte zur Handlung, so lässt sich sogar Droßelmeiers

Status als geheimer Initiator belegen – ein narrativer Kniff, der sich auch

in anderen Texten Hoffmanns findet (z.B. in Die Irrungen/Die Geheimnisse).

Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns

Nußknacker und Mausekönig.

Neuer Orbis Pictus 1806

Neuer Orbis Pictus 1806

Eine

Eskadron (vom französischen Wort für Schwadron)

ist die kleinste taktische Einheit der Kavallerie. Ähnlich wie in den

meisten Ländern betrug in Deutschland ihre Kriegsstärke im 19. Jahrhundert

ca. 150 Pferde und 5 Offiziere.

Wikipedia

|

künstliches Werk: E.T.A. Hoffmann verwendet das Automatenmotiv in vielen seiner Werke, so beispielsweise in „Der Sandmann“ oder „Die Automate“. Er hegte einerseits eine Abneigung gegen die Automaten, andererseits konnte er seine Faszination nicht verstecken. Er informierte sich viel über die Automatenbauer seiner Zeit und besuchte im Herbst 1813 eine Automatensammlung von Johann Friedrich Kaufmann in Dresden. Johann Friedrich Kaufmann lebte von 1785 bis 1866 und ist als Instrumentenbauer bekannt. Besondere Berühmtheit erlangten sein Belloneon, das Harmonichord und der mechanische Trompeter. Letzteren erwähnt auch Hoffmann in seinem Werk „Die Automate“. Es wird ihm sogar nachgesagt, selbst an einigen kleinen Automaten gebaut zu haben. |

Mechanischer Trompeter von

Friedrich Kaufmann, |

|

Der Schützling Eigentlich mochte Marie sich deshalb gar nicht von dem Weihnachtstisch trennen, weil sie eben etwas noch nicht Bemerktes entdeckt hatte. Durch das Ausrücken von Fritzens Husaren, die dicht an dem Baum in Parade gehalten, war nämlich ein sehr vortrefflicher kleiner Mann sichtbar geworden, der still und bescheiden dastand, als erwarte er ruhig, wenn die Reihe an ihn kommen werde. Gegen seinen Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen, denn abgesehen davon, daß der etwas lange, starke Oberleib nicht recht zu den kleinen dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei weitem zu groß. Vieles machte die propre Kleidung gut, welche auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Er trug nämlich ein sehr schönes violettglänzendes Husaren-Jäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen, ebensolche Beinkleider, und die schönsten Stiefelchen, die jemals an die Füße eines Studenten, ja wohl gar eines Offiziers gekommen sind. Sie saßen an den zierlichen Beinchen so knapp angegossen, als wären sie darauf gemalt. Komisch war es zwar, daß er zu dieser Kleidung sich hinten einen schmalen unbeholfenen Mantel, der recht aussah wie von Holz, angehängt, und ein Bergmannsmützchen aufgesetzt hatte, indessen dachte Marie daran, daß Pate Droßelmeier ja auch einen sehr schlechten Matin umhänge, und eine fatale Mütze aufsetze, dabei aber doch ein gar lieber Pate sei. Auch stellte Marie die Betrachtung an, daß Pate Droßelmeier, trüge er sich auch übrigens so zierlich wie der Kleine, doch nicht einmal so hübsch als er aussehen werde. Indem Marie den netten Mann, den sie auf den ersten Blick liebgewonnen, immer mehr und mehr ansah, da wurde sie erst recht inne, welche Gutmütigkeit auf seinem Gesichte lag. Aus den hellgrünen, etwas zu großen hervorstehenden Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen. Es stand dem Manne gut, daß sich um sein Kinn ein wohlfrisierter Bart von weißer Baumwolle legte, denn um so mehr konnte man das süße Lächeln des hochroten Mundes bemerken. “Ach!“ rief Marie endlich aus: „ach lieber Vater, wem gehört denn der allerliebste kleine Mann dort am Baum?“ „Der“, antwortete der Vater, „der, liebes Kind! soll für euch alle tüchtig arbeiten, er soll euch fein die harten Nüsse aufreißen, und er gehört Luisen ebensogut, als dir und dem Fritz.“ Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tische, und indem er den hölzernen Mantel in die Höhe hob, sperrte das Männlein den Mund weit, weit auf, und zeigte zwei Reihen sehr weißer spitzer Zähnchen. Marie schob auf des Vaters Geheiß eine Nuß hinein, und – knack – hatte sie der Mann zerrissen, daß die Schalen abfielen, und Marie den süßen Kern in die Hand bekam. Nun mußte wohl jeder und auch Marie wissen, daß der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der Nußknacker abstammte, und die Profession seiner Vorfahren trieb. Sie jauchzte auf vor Freude, da sprach der Vater: „Da dir, liebe Marie, Freund Nußknacker so sehr gefällt, so sollst du ihn auch besonders hüten und schützen, unerachtet, wie ich gesagt, Luise und Fritz ihn mit ebenso vielem Recht brauchen können als du!“ – Marie nahm ihn sogleich in den Arm, und ließ ihn Nüsse aufknacken, doch suchte sie die kleinsten aus, damit das Männlein nicht so weit den Mund aufsperren durfte, welches ihm doch im Grunde nicht gut stand. Luise gesellte sich zu ihr, und auch für sie mußte Freund Nußknacker seine Dienste verrichten, welches er gern zu tun schien, da er immerfort sehr freundlich lächelte. Fritz war unterdessen vom vielen Exerzieren und Reiten müde geworden, und da er so lustig Nüsse knacken hörte, sprang er hin zu den Schwestern, und lachte recht von Herzen über den kleinen drolligen Mann, der nun, da Fritz auch Nüsse essen wollte, von Hand zu Hand ging, und gar nicht aufhören konnte mit Auf- und Zuschnappen. Fritz schob immer die größten und härtsten Nüsse hinein, aber mit einem Male ging es – krack – krack – und drei Zähnchen fielen aus des Nußknackers Munde, und sein ganzes Unterkinn war lose und wacklicht. – „Ach mein armer lieber Nußknacker!“ schrie Marie laut, und nahm ihn dem Fritz aus den Händen. „Das ist ein einfältiger dummer Bursche“, sprach Fritz. „Will Nußknacker sein, und hat kein ordentliches Gebiß – mag wohl auch sein Handwerk gar nicht verstehn. – Gib ihn nur her, Marie! Er soll mir Nüsse zerreißen, verliert er auch noch die übrigen Zähne, ja das ganze Kinn obendrein, was ist an dem Taugenichts gelegen.“ „Nein, nein“, rief Marie weinend, „du bekommst ihn nicht, meinen lieben Nußknacker, sieh nur her, wie er mich so wehmütig anschaut, und mir sein wundes Mündchen zeigt! – Aber du bist ein hartherziger Mensch – Du schlägst deine Pferde, und läßt wohl gar einen Soldaten totschießen.“ – „Das muß so sein, das verstehst du nicht“, rief Fritz; „aber der Nußknacker gehört ebensogut mir, als dir, gib ihn nur her.“ – Marie fing an heftig zu weinen, und wickelte den kranken Nußknacker schnell in ihr kleines Taschentuch ein. Die Eltern kamen mit dem Paten Droßelmeier herbei. Dieser nahm zu Mariens Leidwesen Fritzens Partie. Der Vater sagte aber: „Ich habe den Nußknacker ausdrücklich unter Mariens Schutz gestellt, und da, wie ich sehe, er dessen eben jetzt bedarf, so hat sie volle Macht über ihn, ohne daß jemand dreinzureden hat. Übrigens wundert es mich sehr von Fritzen, daß er von einem im Dienst Erkrankten noch fernere Dienste verlangt. Als guter Militär sollte er doch wohl wissen, daß man Verwundete niemals in Reihe und Glied stellt?“ – Fritz war sehr beschämt, und schlich, ohne sich weiter um Nüsse und Nußknacker zu bekümmern, fort an die andere Seite des Tisches, wo seine Husaren, nachdem sie gehörige Vorposten ausgestellt hatten, ins Nachtquartier gezogen waren. Marie suchte Nußknackers verlorne Zähnchen zusammen, um das kranke Kinn hatte sie ein hübsches weißes Band, das sie von ihrem Kleidchen abgelöst, gebunden, und dann den armen Kleinen, der sehr blaß und erschrocken aussah, noch sorgfältiger als vorher in ihr Tuch eingewickelt. So hielt sie ihn wie ein kleines Kind wiegend in den Armen, und besah die schönen Bilder des neuen Bilderbuchs, das heute unter den andern vielen Gaben lag. Sie wurde, wie es sonst gar nicht ihre Art war, recht böse, als Pate Droßelmeier so sehr lachte, und immerfort fragte: wie sie denn mit solch einem grundhäßlichen kleinen Kerl so schöntun könne? – Jener sonderbare Vergleich mit Droßelmeier, den sie anstellte, als der Kleine ihr zuerst in die Augen fiel, kam ihr wieder in den Sinn, und sie sprach sehr ernst: „Wer weiß, lieber Pate, ob du denn, putzest du dich auch so heraus wie mein lieber Nußknacker, und hättest du auch solche schöne blanke Stiefelchen an, wer weiß, ob du denn doch so hübsch aussehen würdest, als er!“ – Marie wußte gar nicht, warum denn die Eltern so laut auflachten, und warum der Obergerichtsrat solch eine rote Nase bekam, und gar nicht so hell mitlachte, wie zuvor. Es mochte wohl seine besondere Ursache haben. |

Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. Kolorierter Kupferstich. aus Thorn: Thorner Lebkuchen oder Thorner Honigkuchen sind Lebkuchen, die nach ihrer Herkunftsstadt Thorn in Preußen (polnisch Toruń, heute in Polen) benannt sind. Sie blicken auf eine jahrhundertealte Tradition zurück, deren erste Anfänge im 13. Jahrhundert liegen, als Thorn zum Deutschordensstaat gehörte. Das Thorner Lebkuchenhandwerk wurde 1380 erstmals erwähnt, bestand aber vermutlich seit dem 13. Jahrhundert. Mit Johann Weese fing 1763 in Thorn ein Betrieb an, der unter Gustav Weese in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts 500 Leute beschäftigte.

Thorner Lebkuchen gibt es in vielfältigen

Formen, die zum Teil anlassbezogen variieren können. Sehr beliebt waren zu

Weihnachten Thorner Figurenlebkuchen – aufwändig gestaltete und teils sehr

große Gebildbrote, unter anderem in Form von Rats- und Edelherren, Kutschen,

Wappen, Mauern und Türmen oder mit aufgeprägten Bildern. Ein Nussknacker wird auch in dem Kinderbuch Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg erwähnt. Das ist ein Nußknacker, antwortete der Onkel. Da er bessere Zähne hat, als ich, so muß er mir die Nüsse aufbeißen. Emilie hielt das bloß für Spaß. Nun fuhr der Onkel fort, da sollst du es gleich sehen. Der Onkel holte den breitmäuligen Kerl aus der Tasche, und brachte zum Erstaunen der Kinder zugleich ein hübsch volles Säckchen Haselnüsse heraus. Das breite Maul der Figur öffnete sich so weit, daß das Kinn bis an den Magen reichte, eine Nuß wurde hineingelegt; das Maul schloß sich wieder und die aufgeknackten Nüßchen aßen die Kinder selbst. Nußknacker und Nüsse blieben ein Eigenthum der Kinder, denn der Onkel schenkte ihnne beydes.

|

Wie der Pate hat auch der Nußknacker eine

duale Identität. Zum einen ist er der verzauberte Nußknacker, der am

Weihnachtsabend unter Maries Schutz gestellt wird. Zum anderen ist er der

Neffe Droßelmeiers und, so verdeutlicht es das Ende des Märchens, sogar der

Prinz des Puppenreichs. Sein Wesen ist, abgesehen von der Doppelexistenz,

durch die er zwei Weltsphären angehört, homogen und harmonisch. Er ist ein

galanter Jüngling, der Marie stets seine Treue beweist und der, außer seiner

Verzauberung, keine ambivalenten Charakterzüge aufweist. Obwohl er als Neffe

aus Nürnberg aus der bürgerlichen Sphäre zu stammen scheint, gehört er als

Prinz des Puppenreichs der Welt des Wunderbaren an. Jedoch geht mit dieser

doppelten Verankerung in zwei Welten und der doppelten Identität kein

›psychischer Dualismus‹ einher. Der Nußknacker stellt für Marie den Zugang

zu dieser Welt dar und ist scheinbar die einzige Figur, die die Welten ohne

Hilfe in beide Richtungen übertreten kann. Nicht nur, dass er damit als

einziger uneingeschränkten Zugang zu beiden Welten hat, er wird dadurch zum

Knotenpunkt für Paratexte, Binnenmärchen und die eigentliche

Märchenhandlung. Dennoch bleibt er als Figur vergleichsweise flach.

Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns

Nußknacker und Mausekönig.

Matin: weiter Umhang

Fritz war sehr beschämt: Die Eltern zeigen

einen überaus liebevollen, aber durchaus auch maßregelnden Umgang mit ihren

Kindern. Dies zeigt sich beispielsweise, als Marie den Vater fragt, wem der

Nußknacker gehöre. Der Vater teilt mit, dass es ein gemeinschaftliches

Geschenk für die Kinder sei, nimmt ihn »behutsam vom Tische«, zeigt Marie,

wie er zu benutzen ist, und überträgt ihr die Verantwortung für das neue

Geschenk. Als Fritz den Nußknacker jedoch beschädigt, greift der Vater zu

einer erzieherischen Maßnahme: Er beschämt seinen Sohn, indem er ihn

ermahnt, »als guter Militair sollte er doch wohl wissen, daß man Verwundete

niemals in Reihe und Glied stellt«. Als Vertreter einer auf Verstand

fußenden Gesellschaftsschicht empfindet er Maries ›Gerede‹ über das

Puppenreich und den verwunschenen Nußknacker als das Produkt ihrer regen

Phantasie und versucht, seine Tochter durch das Androhen von Sanktionen

wieder zur Vernunft zu bringen.

Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns

Nußknacker und Mausekönig.

Die

Geschichte gibt erlebte Welt der kleinen Marie wieder. Am Anfang zeigt sich

diese Welt noch als ein Teil des gesamten kindlichen Raumes, der zusammen

mit dem von Fritz einen Gegensatz zu der Welt der Erwachsenen bildet.

Allerdings schon in der Anfangsphase des Erzählens zeigt sich die Kinderwelt

als dissonant. Die Kinder, Marie und Fritz, erzählen sich gegenseitig noch

kurz vor der Weihnachtbescherung ihre Erwartungen und Wünsche. Ihre Träume

und Weltverständnis gehen wesentlich auseinander. Aufgrund ihres Gesprächs

lassen sich zwei stark differenzierte Denkweisen, Denkkonzepte

unterscheiden. Der Junge zeigt sich im Vergleich zu Marie als pragmatisch,

ohne größeren Hang zur Phantasie und Romantik. Seine Spiele mit

Spielsoldaten ahmen eigentlich nur reale Geschehnisse nach. Daher beziehen

sich auch seine Bescherungswünsche nur auf Bedürfnisse, die mit Realität

zusammenhängen. Er schätzt richtig ab, dass er mit einem Pferd und einer

Kavallerie beschenkt werden wird, weil es den realen Umständen entspricht,

dass ein Marschall ein Pferd besitzen muss und „das sei dem Papa recht gut

bekannt“. Durch diese Bemerkung verschafft er sich Rechtfertigung für seinen

Wunsch und gleichzeitig schließt er sich dem männlichen Denkensmuster an.

Demzufolge kann er nicht der phantasievollen, verbalen Malerei seiner

Schwester folgen und bricht sie mit seinem durch reale Umstände motivierten

Einwand ab „Schwäne fressen keinen Marzipan“. Die im Märchen geschilderten

Vorlieben und Neigungen der Kinder sind geschlechtsspezifisch und beruhen

aus heutiger Sicht auf traditionellen Vorstellungen über Männlichkeit und

Weiblichkeit. In diesem Sinne umgibt sich Fritz mit Spielsoldaten und wird

dadurch manchmal auch hartherzig und rau. Marie wird dagegen als taktvolles

und mitfühlendes Mädchen dargestellt, die mit Puppen spielt, bis auf den

Exzess mit dem Nußknacker, der aber gerade wegen Nußknackers Geschlechts

symptomatisch ist.

Olga Buchtíková 2015, S. 31.

|

Wunderdinge Bei Medizinalrats in der Wohnstube, wenn man zur Türe hineintritt gleich links an der breiten Wand steht ein hoher Glasschrank, in welchem die Kinder all die schönen Sachen, die ihnen jedes Jahr einbeschert worden, aufbewahren. Die Luise war noch ganz klein, als der Vater den Schrank von einem sehr geschickten Tischler machen ließ, der so himmelhelle Scheiben einsetzte, und überhaupt das Ganze so geschickt einzurichten wußte, daß alles drinnen sich beinahe blanker und hübscher ausnahm, als wenn man es in Händen hatte. Im obersten Fache, für Marien und Fritzen unerreichbar, standen des Paten Droßelmeier Kunstwerke, gleich darunter war das Fach für die Bilderbücher, die beiden untersten Fächer durften Marie und Fritz anfüllen wie sie wollten, jedoch geschah es immer, daß Marie das unterste Fach ihren Puppen zur Wohnung einräumte, Fritz dagegen in dem Fache drüber seine Truppen Kantonierungsquartiere beziehen ließ. So war es auch heute gekommen, denn, indem Fritz seine Husaren oben aufgestellt, hatte Marie unten Mamsell Trutchen beiseite gelegt, die neue schön geputzte Puppe in das sehr gut möblierte Zimmer hineingesetzt, und sich auf Zuckerwerk bei ihr eingeladen. Sehr gut möbliert war das Zimmer, habe ich gesagt, und das ist auch wahr, denn ich weiß nicht, ob du, meine aufmerksame Zuhörerin Marie! ebenso wie die kleine Stahlbaum (es ist dir schon bekannt worden, daß sie auch Marie heißt), ja! – ich meine, ob du ebenso wie diese, ein kleines schöngeblümtes Sofa, mehrere allerliebste Stühlchen, einen niedlichen Teetisch, vor allen Dingen aber ein sehr nettes blankes Bettchen besitzest, worin die schönsten Puppen ausruhen? Alles dieses stand in der Ecke des Schranks, dessen Wände hier sogar mit bunten Bilderchen tapeziert waren, und du kannst dir wohl denken, daß in diesem Zimmer die neue Puppe, welche, wie Marie noch denselben Abend erfuhr, Mamsell Clärchen hieß, sich sehr wohl befinden mußte. Es war später Abend geworden, ja Mitternacht im Anzuge, und Pate Droßelmeier längst fortgegangen, als die Kinder noch gar nicht wegkommen konnten von dem Glasschrank, so sehr auch die Mutter mahnte, daß sie doch endlich nun zu Bette gehen möchten. „Es ist wahr“, rief endlich Fritz, „die armen Kerls“ (seine Husaren meinend) „wollen auch nun Ruhe haben, und solange ich da bin, wagt's keiner, ein bißchen zu nicken, das weiß ich schon!“ Damit ging er ab; Marie aber bat gar sehr: „Nur noch ein Weilchen, ein einziges kleines Weilchen laß mich hier, liebe Mutter, hab ich ja doch manches zu besorgen, und ist das geschehen, so will ich ja gleich zu Bette gehen!“ Marie war gar ein frommes vernünftiges Kind, und so konnte die gute Mutter wohl ohne Sorgen sie noch bei den Spielsachen allein lassen. Damit aber Marie nicht etwa gar zu sehr verlockt werde von der neuen Puppe und den schönen Spielsachen überhaupt, so aber die Lichter vergäße, die rings um den Wandschrank brennten, löschte die Mutter sie sämtlich aus, so daß nur die Lampe, die in der Mitte des Zimmers von der Decke herabhing, ein sanftes anmutiges Licht verbreitete. „Komm bald hinein, liebe Marie! sonst kannst du ja morgen nicht zu rechter Zeit aufstehen“, rief die Mutter, indem sie sich in das Schlafzimmer entfernte. Sobald sich Marie allein befand, schritt sie schnell dazu, was ihr zu tun recht auf dem Herzen lag, und was sie doch nicht, selbst wußte sie nicht warum, der Mutter zu entdecken vermochte. Noch immer hatte sie den kranken Nußknacker eingewickelt in ihr Taschentuch auf dem Arm getragen. Jetzt legte sie ihn behutsam auf den Tisch, wickelte leise, leise das Tuch ab, und sah nach den Wunden. Nußknacker war sehr bleich, aber dabei lächelte er so sehr wehmütig freundlich, daß es Marien recht durch das Herz ging. „Ach, Nußknackerchen“, sprach sie sehr leise, „sei nur nicht böse, daß Bruder Fritz dir so wehe getan hat, er hat es auch nicht so schlimm gemeint, er ist nur ein bißchen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen, aber sonst ein recht guter Junge, das kann ich dich versichern. Nun will ich dich aber auch recht sorglich so lange pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich geworden; dir deine Zähnchen recht fest einsetzen, dir die Schultern einrenken, das soll Pate Droßelmeier, der sich auf solche Dinge versteht.“ – Aber nicht ausreden konnte Marie, denn indem sie den Namen Droßelmeier nannte, machte Freund Nußknacker ein ganz verdammt schiefes Maul, und aus seinen Augen fuhr es heraus, wie grünfunkelnde Stacheln. In dem Augenblick aber, daß Marie sich recht entsetzen wollte, war es ja wieder des ehrlichen Nußknackers wehmütig lächelndes Gesicht, welches sie anblickte, und sie wußte nun wohl, daß der von der Zugluft berührte, schnell auflodernde Strahl der Lampe im Zimmer Nußknackers Gesicht so entstellt hatte. „Bin ich nicht ein töricht Mädchen, daß ich so leicht erschrecke, so daß ich sogar glaube, das Holzpüppchen da könne mir Gesichter schneiden! Aber lieb ist mir doch Nußknacker gar zu sehr, weil er so komisch ist, und doch so gutmütig, und darum muß er gepflegt werden, wie sich's gehört!“ Damit nahm Marie den Freund Nußknacker in den Arm, näherte sich dem Glasschrank, kauerte vor dem selben, und sprach also zur neuen Puppe: „Ich bitte dich recht sehr, Mamsell Clärchen, tritt dein Bettchen dem kranken wunden Nußknacker ab, und behelfe dich, so gut wie es geht, mit dem Sofa. Bedenke, daß du sehr gesund, und recht bei Kräften bist, denn sonst würdest du nicht solche dicke dunkelrote Backen haben, und daß sehr wenige der allerschönsten Puppen solche weiche Sofas besitzen.“ Mamsell Clärchen sah in vollem glänzenden Weihnachtsputz sehr vornehm und verdrießlich aus, und sagte nicht „Muck!“ „Was mache ich aber auch für Umstände“, sprach Marie, nahm das Bette hervor, legte sehr leise und sanft Nußknackerchen hinein, wickelte noch ein gar schönes Bändchen, das sie sonst um den Leib getragen, um die wunden Schultern, und bedeckte ihn bis unter die Nase. „Bei der unartigen Cläre darf er aber nicht bleiben“, sprach sie weiter, und hob das Bettchen samt dem darinne liegenden Nußknacker heraus in das obere Fach, so daß es dicht neben dem schönen Dorf zu stehen kam, wo Fritzens Husaren kantonierten. Sie verschloß den Schrank und wollte ins Schlafzimmer, da – horcht auf Kinder! – da fing es an leise – leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsherum, hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. – Die Wanduhr schnurrte dazwischen lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen. Marie blickte hin, da hatte die große vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, so daß sie die ganze Uhr überdeckten und den häßlichen Katzenkopf mit krummen Schnabel weit vorgestreckt. Und stärker schnurrte es mit vernehmlichen Worten: „Uhr, Uhre, Uhre, Uhren, müßt alle nur leise schnurren, leise schnurren. – Mausekönig hat jawohl ein feines Ohr – purrpurr – pum pum singt nur, singt ihm altes Liedlein vor – purr purr – pum pum schlag an Glöcklein, schlag an, bald ist es um ihn getan!“ Und pum pum ging es ganz dumpf und heiser zwölfmal! – Marien fing an sehr zu grauen, und entsetzt wär sie beinahe davongelaufen, als sie Pate Droßelmeier erblickte, der statt der Eule auf der Wanduhr saß und seine gelben Rockschöße von beiden Seiten wie Flügel herabgehängt hatte, aber sie ermannte sich und rief laut und weinerlich: „Pate Droßelmeier, Pate Droßelmeier, was willst du da oben? Komm herunter zu mir und erschrecke mich nicht so, du böser Pate Droßelmeier!“ – Aber da ging ein tolles Kichern und Gepfeife los rundumher, und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen und tausend kleine Lichterchen blickten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es, nein! kleine funkelnde Augen, und Marie wurde gewahr, daß überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Bald ging es trott – trott – hopp hopp in der Stube umher – immer lichtere und dichtere Haufen Mäuse galoppierten hin und her, und stellten sich endlich in Reihe und Glied, so wie Fritz seine Soldaten zu stellen pflegte, wenn es zur Schlacht gehen sollte. Das kam nun Marien sehr possierlich vor, und da sie nicht, wie manche andere Kinder, einen natürlichen Abscheu gegen Mäuse hatte, wollte ihr eben alles Grauen vergehen, als es mit einemmal so entsetzlich und so schneidend zu pfeifen begann, daß es ihr eiskalt über den Rücken lief! – Ach was erblickte sie jetzt! – Nein, wahrhaftig, geehrter Leser Fritz, ich weiß, daß ebensogut wie dem weisen und mutigen Feldherrn Fritz Stahlbaum dir das Herz auf dem rechten Flecke sitzt, aber, hättest du das gesehen, was Marien jetzt vor Augen kam, wahrhaftig du wärst davongelaufen, ich glaube sogar, du wärst schnell ins Bett gesprungen und hättest die Decke viel weiter über die Ohren gezogen als gerade nötig. – Ach! – das konnte die arme Marie ja nicht einmal tun, denn hört nur Kinder! – dicht dicht vor ihren Füßen sprühte es wie von unterirdischer Gewalt getrieben, Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor und sieben Mäuseköpfe mit sieben hellfunkelnden Kronen erhoben sich recht gräßlich zischend und pfeifend aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mausekörper, an dessen Hals die sieben Köpfe angewachsen waren, vollends hervor und der großen mit sieben Diademen geschmückten Maus jauchzte in vollem Chorus dreimal laut aufquiekend das ganze Heer entgegen, das sich nun auf einmal in Bewegung setzte und hott, hott – trott – trott ging es – ach geradezu auf den Schrank – geradezu auf Marien los, die noch dicht an der Glastüre des Schrankes stand. Vor Angst und Grauen hatte Marien das Herz schon so gepocht, daß sie glaubte, es müsse nun gleich aus der Brust herausspringen und dann müßte sie sterben; aber nun war es ihr, als stehe ihr das Blut in den Adern still. Halb ohnmächtig wankte sie zurück, da ging es klirr – klirr – prr und in Scherben fiel die Glasscheibe des Schranks herab, die sie mit dem Ellbogen eingestoßen. Sie fühlte wohl in dem Augenblick einen recht stechenden Schmerz am linken Arm, aber es war ihr auch plötzlich viel leichter ums Herz, sie hörte kein Quieken und Pfeifen mehr, es war alles ganz still geworden, und, obschon sie nicht hinblicken mochte, glaubte sie doch, die Mäuse wären von dem Klirren der Scheibe erschreckt wieder abgezogen in ihre Löcher. – Aber was war denn das wieder? – Dicht hinter Marien fing es an im Schrank auf seltsame Weise zu rumoren und ganz feine Stimmchen fingen an: „Aufgewacht – aufgewacht – wolln zur Schlacht – noch diese Nacht – aufgewacht – auf zur Schlacht.“ – Und dabei klingelte es mit harmonischen Glöcklein gar hübsch und anmutig! „Ach das ist ja mein kleines Glockenspiel“, rief Marie freudig, und sprang schnell zur Seite. Da sah sie wie es im Schrank ganz sonderbar leuchtete und herumwirtschaftete und hantierte. Es waren mehrere Puppen, die durcheinanderliefen und mit den kleinen Armen herumfochten. Mit einemmal erhob sich jetzt Nußknacker, warf die Decke weit von sich und sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bette, indem er laut rief: „Knack – knack – knack – dummes Mausepack – dummer toller Schnack – Mausepack – Knack – Knack – Mausepack – Krick und Krack – wahrer Schnack.“ Und damit zog er sein kleines Schwert und schwang es in den Lüften und rief: „Ihr meine lieben Vasallen, Freunde und Brüder, wollt ihr mir beistehen im harten Kampf ?“ – Sogleich schrien heftig drei Skaramuzze, ein Pantalon, vier Schornsteinfeger, zwei Zitherspielmänner und ein Tambour: „Ja Herr – wir hängen Euch an in standhafter Treue – mit Euch ziehen wir in Tod, Sieg und Kampf!“ und stürzten sich nach dem begeisterten Nußknacker, der den gefährlichen Sprung wagte, vom obern Fach herab. Ja! jene hatten gut sich herabstürzen, denn nicht allein daß sie reiche Kleider von Tuch und Seide trugen, so war inwendig im Leibe auch nicht viel anders als Baumwolle und Häcksel, daher plumpten sie auch herab wie Wollsäckchen. Aber der arme Nußknacker, der hätte gewiß Arm und Beine gebrochen, denn, denkt euch, es war beinahe zwei Fuß hoch vom Fache, wo er stand, bis zum untersten, und sein Körper war so spröde als sei er geradezu aus Lindenholz geschnitzt. Ja Nußknacker hätte gewiß Arm und Beine gebrochen, wäre, im Augenblick als er sprang, nicht auch Mamsell Clärchen schnell vom Sofa aufgesprungen und hätte den Helden mit dem gezogenen Schwert in ihren weichen Armen aufgefangen. „Ach du liebes gutes Clärchen!“ schluchzte Marie, „wie habe ich dich verkannt, gewiß gabst du Freund Nußknackern dein Bettchen recht gerne her!“ Doch Mamsell Clärchen sprach jetzt, indem sie den jungen Helden sanft an ihre seidene Brust drückte: „Wollet Euch, o Herr! krank und wund wie Ihr seid, doch nicht in Kampf und Gefahr begeben, seht wie Eure tapferen Vasallen kampflustig und des Sieges gewiß sich sammeln. Skaramuz, Pantalon, Schornsteinfeger, Zitherspielmann und Tambour sind schon unten und die Devisen-Figuren in meinem Fache rühren und regen sich merklich! Wollet, o Herr! in meinen Armen ausruhen, oder von meinem Federhut herab Euern Sieg anschaun!“ So sprach Clärchen, doch Nußknacker tat ganz ungebärdig und strampelte so sehr mit den Beinen, daß Clärchen ihn schnell herab auf den Boden setzen mußte. In dem Augenblick ließ er sich aber sehr artig auf ein Knie nieder und lispelte: „O Dame! stets werd ich Eurer mir bewiesenen Gnade und Huld gedenken in Kampf und Streit!“ Da bückte sich Clärchen so tief herab, daß sie ihn beim Ärmchen ergreifen konnte, hob ihn sanft auf, löste schnell ihren mit vielen Flittern gezierten Leibgürtel los und wollte ihn dem Kleinen umhängen, doch der wich zwei Schritte zurück, legte die Hand auf die Brust, und sprach sehr feierlich: „Nicht so wollet o Dame, Eure Gunst an mir verschwenden, denn –“ er stockte, seufzte tief auf, riß dann schnell das Bändchen, womit ihn Marie verbunden hatte, von den Schultern, drückte es an die Lippen, hing es wie eine Feldbinde um, und sprang, das blankgezogene Schwertlein mutig schwenkend, schnell und behende wie ein Vögelchen über die Leiste des Schranks auf den Fußboden. – Ihr merkt wohl höchst geneigte und sehr vortreffliche Zuhörer, daß Nußknacker schon früher als er wirklich lebendig worden, alles Liebe und Gute, was ihm Marie erzeigte, recht deutlich fühlte, und daß er nur deshalb, weil er Marien so gar gut worden, auch nicht einmal ein Band von Mamsell Clärchen annehmen und tragen wollte, unerachtet es sehr glänzte und sehr hübsch aussah. Der treue gute Nußknacker putzte sich lieber mit Mariens schlichtem Bändchen. – Aber wie wird es nun weiter werden? – Sowie Nußknacker herabspringt, geht auch das Quieken und Piepen wieder los. Ach! unter dem großen Tische halten ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse und über alle ragt die abscheuliche Maus mit den sieben Köpfen hervor! – Wie wird das nun werden! – |

Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. Kolorierter Kupferstich.

Die beiden jüngsten

Kinder der

Familie Stahlbaum stehen im Zentrum der weihnachtlichen Geschichte. Marie

rückt dabei als Protagonistin deutlicher im Fokus als Fritz, da das gesamte

Geschehen vornehmlich aus ihrer Perspektive geschildert wird. Betrachtet man

das Figurentableau, stehen beide Kinder abseits der restlichen Familie und

dem Paten Droßelmeier. In ihrer kindlichen Naivität, wie es aus der Sicht

des Lesers aber auch der Eltern erscheint, liegt die Fähigkeit verborgen,

die Wunderdinge in der aufgeklärten Alltagswelt

erkennen zu können. Die Kinder sind somit die einzigen aus dieser

aufgeklärten, bürgerlichen Familie, die sich nicht vor dem Wunderbaren

verschließen.

Maries Wahrnehmung der Innen- und

Außenwelt Puppen zur Wohnung: Puppenstuben und Puppenhäuser erfreuten sich im 19. jahrhundert großer Beliebtheit. Es handelt sich um Nachbildung einer Wohnung oder eines Hauses im Kleinformat, für Miniaturpuppen möbliert und eingerichtet. Puppenstuben und ihr Mobiliar werden traditionell aus Holz hergestellt. Das erste „moderne“ Puppenhaus, das mit erzieherischer Intention gefertigt wurde, schuf 1631 Anna Köferlin in Nürnberg, die dazu auch ein Flugblatt herstellen ließ. Mädchen sollten spielerisch auf ihre spätere Aufgabe als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden. Erst im Biedermeier fand das Spielzeug aber weitere Verbreitung. Vorbild waren die Wohnungen gehobener Bürgerfamilien, die möglichst originalgetreu nachgebildet wurden.

Kantonierungsquartiere: Truppenunterkunft Lichter: Seit 1725 gab es mit dem Walrat einen von sich aus weißen Kerzengrundstoff, der vornehmlich für Luxuskerzen benutzt wurde. Freund Nußknacker:

Maries Blick auf den Nussknacker

erscheint dieser zunehmend lebendiger und menschlicher zu werden, bis es

schließlich zur vollständigen Verlebendigung der Holzpuppe und der anderen

Spielzeuge, bis hin zur Verwandlung in einen Menschen kommt. Unter dem

imaginativen Blick gerät hier ein unbelebtes Objekt zur Projektionsfläche

und erweckt schließlich den Eindruck der Lebendigkeit. Diese Konstellation

lässt sich mit Ovid seit der Antike paradigmatisch im Pygmalion-Mythos

finden. Die geschlechtsspezifische Blickkonfiguration – der männliche,

produktive Schöpfer blickt auf das von ihm erschaffene, weibliche Objekt –

zieht sich seitdem durch die Literatur- und Kunstgeschichte. Zu finden ist

das Pygmalion-Motiv auch in Hoffmanns Sandmann, in dem Nathanaels

narzisstisch besetzte Liebe zur eigentlich leblosen Automate Olimpia sich

ebenfalls über seinen projektiv-verzerrten Blick definiert. Im Nussknacker

wird die Geschlechterverteilung nun umgekehrt: Es ist die kleine Marie, die

auf den männlichen Nussknacker schaut, diesen mit Projektionen belegt und

unter ihrem Blick zum Leben erweckt. Marie wird so zur produktiven und

kreativen Schöpferin, womit eine Verschiebung der tradierten

Pygmalion-Konfiguration in Szene gesetzt ist. Im Zusammenhang mit der

darauffolgenden Schlacht zwischen dem Nussknacker und der Mäusearmee

eröffnet sich eine imaginative Sphäre, die von Maries Imaginationskraft

konstituiert ist, über die die Spielzeuge zum Leben erweckt werden.

Inwiefern Maries phantastische Erlebnisse tatsächlich geschehen und Teil

einer wunderbaren Welt oder doch kindliche oder gar pathologische

Einbildungen sind, lässt der Text bis zum Schluss offen. Der

Imaginationskraft ist in E. T. A. Hoffmanns Werk besondere Bedeutsamkeit

zuzuschreiben. Sie fungiert als Kraft im Inneren des Künstlers, dem mit

Hoffmanns ›serapiontischem Prinzip‹ ein autonomes kreatives Vermögen

zugeschrieben wird; viele der Hoffmann’schen Figuren verfügen über eine

ausgeprägte Imaginationskraft, die die Duplizität von gewöhnlicher und

phantastischer Ebene eröffnet. Das serapiontische Prinzip findet sich als

produktionsästhetische Regel in der ersten Erzählung der Serapions-Brüder

formuliert: Als Namengeber fungiert der Einsiedler Serapion, der als »wahrhafte[r]

Dichter« (zit. nach: Hoffmann, Sämtliche Werke, Bd. 4, S. 68) im Sinne der

Romantik physisch wie auch geistig abseits von Welt und Gesellschaft lebt.

Zentral für das serapiontische Prinzip ist die ›innere Schau‹, die innere

Bilder im Äußeren zu Kunst transformiert und sich von den Serapionsbrüdern

folgendermaßen formuliert findet: »Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das

geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt laut damit zu

werden. Wenigstens strebe jeder recht ernstlich darnach, das Bild, das ihm

im Innern aufgegangen recht zu erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben,

Lichtern und Schatten, und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt,

die Darstellung ins äußere Leben zu tragen« (ebd., S. 69). Die hier

beschriebene Poetik der inneren Schau ist anti-mimetisch und beruht auf der

ausgeprägten kreativen Imaginationskraft des Künstlers, welcher sich der

Duplizität der Alltagswelt und der phantastisch-poetischen Realitätsebene

bewusst ist. Die Imaginationskraft ermöglicht es ihm, die vollkommene

Gestaltung des Kunstwerks in seinem Inneren zu erblicken. Das im Inneren

bereits vorhandene, genialische Kunstwerk muss zur ästhetischen Produktion

in die Außenwelt übertragen werden, indem es auf eine äußere ›Leinwand‹

projiziert wird. Das serapiontische Prinzip lässt sich damit als

Projektionsvorgang verstehen, der die ästhetische Produktion mit

optisch-medialen Blickkonstellationen verknüpft. In gleicher Weise findet

auch die Verlebendigung des Nussknackers durch Marie statt. Die Opposition

zwischen der genialischen Innenwelt und der gewöhnlichen Außenwelt wird

durch die Imaginationskraft überbrückt; sie ist eine zentrale Komponente des

serapiontischen Prinzips. Seit der Antike bewegt sie sich in einem

Spannungsverhältnis zwischen ihrer schöpferischen und destruktiven Form:

Wird die Imagination nicht vom männlich codierten Verstand reguliert, droht

sie pathologisch und unkontrollierbar zu werden. Die Ambivalenz der

Imagination weist damit eine geschlechtsspezifische Konzeption auf, die sich

teilweise auf die voraufklärerische medizinische Imaginationslehre

zurückführen lässt. Diese schreibt Frauen eine destruktive mütterliche

Imaginationskraft zu, mittels derer sie für pränatale Missbildungen von

Babys verantwortlich gemacht wurden. Während die männlich codierte

produktive und durch die Vernunft regulierte Imaginationskraft kreative,

geniale Kunst hervorbringt, wird der weiblichen Imaginationskraft eine

pathologische Wirkung zugeschrieben. Die dem serapiontischen Prinzip

zugrundeliegende Imaginationskraft ist in Anknüpfung an den traditionellen

Imaginationsdiskurs ebenfalls von Ambivalenz geprägt: In der künstlerischen

Produktion ist sie eine autonome Kraft von enormem schöpferischen Potenzial.

Gelingt dem Künstler aber die Transformation des im Inneren ›geschauten‹

Kunstwerkes in die Außenwelt nicht mehr, bleibt er in seiner

Imaginationskraft gefangen und lebt, wie der Einsiedler Serapion, nur noch

in deren inneren Bildern. Die beiden Pole der Imaginationskraft – geniale

Kunstschöpfung und Wahnsinn – werden im serapiontischen Prinzip enggeführt.

E. T. A. Hoffmanns Nathanael im Sandmann, Anselmus im Goldnen Topf und der

Namengeber Serapion selbst sind die wohl prominentesten Beispiele für

Figuren, die zwischen Genie und Wahnsinn angesiedelt sind. Sind die

genannten Protagonisten männlich, haben wir es bei Marie in Nussknacker und

Mausekönig mit einem jungen Mädchen zu tun, das durch seine

Imaginationskraft Spielzeuge zum Leben erweckt – allen voran den Nussknacker

– und darüber seine eigene phantastische Welt generiert. Indem Marie die

Position der produktiv wirkenden Schöpferin einnimmt, werden die tradierten

Geschlechtszuschreibungen des Imaginations- und Kunstdiskurses in Hoffmanns