Zauberbücher und Alchemistische Literatur

Eine kommentierte Bibliographie

Die mit einem Asterix (*) gekennzeichneten Bücher sind als Quellen in der Edition Touch Me Not. A Most Rare Compendium of the Whole Magical Art in der BIBLIOGRAPHY OF SOURCES verzeichnet und wurden von mir nicht eingesehen.

Zauberbücher und Alchemistische Literatur

Abraham von Worms

Die egyptischen großen Offenbarungen, in sich begreifend die aufgefundenen Geheimnißbücher Mosis; oder des Juden Abraham von Worms Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen Magie und in Erstaunlichen Dingen, wie sie durch die heilige Kabbala und durch Elohym mitgetheilt worden. Sammt der Geister und Wunder-Herrschaft, welches Moses in der Wüste aus dem feurigen Busch erlernet, alle Verborgenheiten der Kabbala umfassend. Aus einer hebräischen Pergament-Handschrift von 1387 im XVII. Jahrhundert verteutscht und wortgetreu herausgegeben. Nebst zwei Anhängen: I. Theophrastus Paracelsus, Geheimniß aller Geheimnisse. II. Die Beschwörungen, Bannereien, Weihungen etc. der Kapuziner. Köln am Rhein, bei Peter Hammer 1725.

Exemplar: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für deutsche Volkskunde.

Unter dem Autorennamen des Abraham von Worms (* um 1362; † unbekannt) wird ein umfangreicher magischer Text eines jüdischen Mannes des 15. Jahrhunderts aus Worms in deutscher Sprache überliefert. Der Autor stellt sich im ersten Satz von Buch I selbst als Abraham ben Rabbi Shimon bar Jehuda ben Rabbi Shimon vor.

Um 1850 erschien bei Johann Scheible in Stuttgart ein Nachdruck dieser Ausgabe. „Peter Hammer, Cölln“ bzw. die französische Form „Pierre Marteau, Cologne“ war eine im 17. und 18. Jahrhundert häufig verwendete fingierte Verlagsadresse.

Sämtliche Manuskripte von Abrahams Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen Magie befinden sich in Dresden, Wolfenbüttel, Wien, Paris und Oxford. Die aramäische Version, Oxford, Bodleian Library, beschränkt sich auf Buch I ohne Hinweis auf weitere Bücher.

In Buch I veranschaulicht Abraham seinen magischen Lebensweg als Reisegeschichte der Jahre 1383 bis 1404 (Böhmen, Österreich, Ungarn, Griechenland, Konstantinopel, die Wüste Sinai, das südwestliche Palästina, ein Ort namens Araki in Oberägypten nördlich Luxor, in direkter Nachbarschaft zu Nag Hammadi, Italien und Frankreich). Seine Suche führt ihn nach Araki, wo er kabbalistische Unterweisung erhält. Buch I auf der Suche nach wahrer „Kabbala und Magia“ schildert im Detail Magier unterschiedlicher Nationen in ihrer magischen Ausübung und beurteilt ihr Handeln. Die magisch-sympathetische Rezeptsammlung von Buch II diente im 18. Jahrhundert als Vorlage für Das sechste und siebente Buch Mosis. Buch III dokumentiert den ersten vollständig erhaltenen Ritus der Bändigung dienstbarer Geister zur höheren Ehre Gottes unter dem Patronat des Schutzengels. Abraham bezeichnet diese Magie selbst als „göttliche Weisheit und Kabbala“. Buch IV besteht aus magischen Buchstabenquadraten. Sie sind für alle möglichen praktischen und phantastischen Zwecke systematisch gegliedert. Der ethische Anspruch dieser göttlichen Magie, die der Magia naturalis entspricht, wird im Buch III und I verdeutlicht.

Wikipedia

* Das Buch der wahren Practick von der alten M[agia] ... Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 47.13 Aug. 4° (1608).

Agrippa von Nettesheim

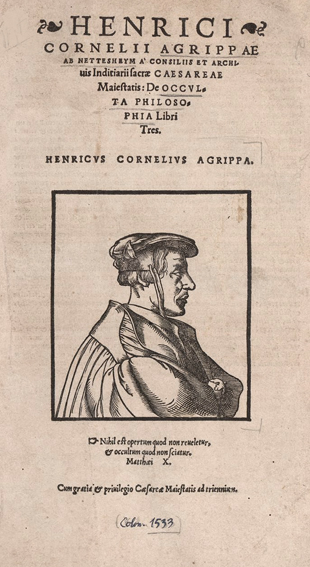

HENRICI CORNELII AGRIPPÆ AB NETTESHEYM A CONSILIIS ET ARCI uis Inditiariisacræ CAESAREAE Majestatis: De OCCVLTA PHILOSOPHIA Libri Tres. HENRICVS CORNELIVS AGRIPPA. [Köln] MDXXXIII (1533).

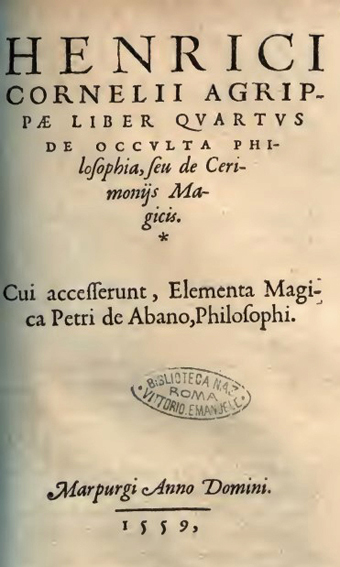

HENRICI CORNELII AGRIPPÆ LIBER QUARTVS DE OCCVLTA PHIlosofia, seu de Cerimonijs Magicis. Cui accesserunt, Elementa Magica de Abano, Philosophi. Marpurgi Anno Domini. 1559.

Exemplar: Stiftung der Werke von C. G. Jung, Zürich

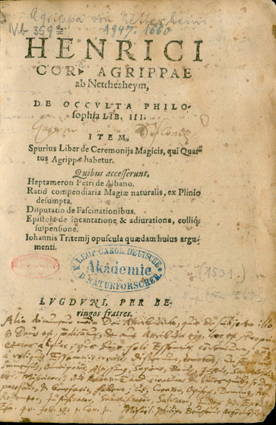

ENRICI COR. AGRIPPAE ab Netthesheym, DE OCCVLTA PHILOsophia LIB. III. ITEM, Spurius Liber de Ceremonijs Magicis, qui Quartus Agrippae habetur. Quibus accesserunt, Heptameron Petri de Albano. Ratio compendiaria Magiae naturalis, ex Plinio desumpta. Disputatio de Fascinationibus. Epistola de incantatione & adiuratione, colli[que] suspensione. Iohannis Tritemij opuscula quaedam huius argumenti. LVGDVNI, PER BEringes fratres. (1567)

Exemplar: Staatsbibliothek, Berlin

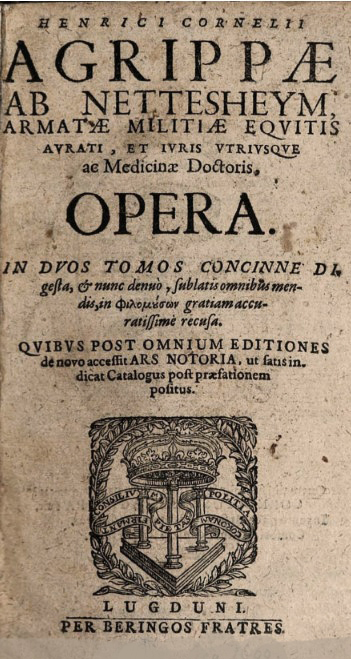

HENRICI CORNELII AGRIPPÆ AB NETTESHEYM, ARMATÆ MILITIÆ EQVITIS AVRATI, ET IVRIS VTRIVSQVE ac Medicinæ Doctoris. OPERA. IN DVOS TOMOS [...]. LUGDUNI. (um 1600).

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Exemplar: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

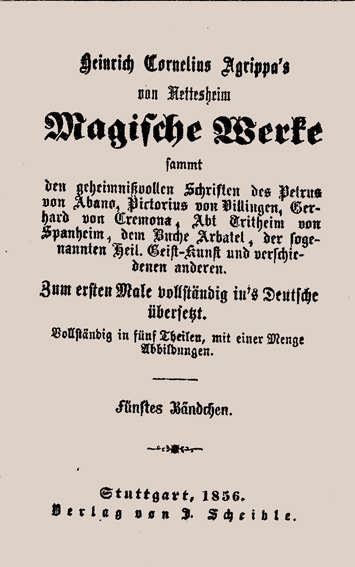

Heinrich Cornelius Agrippa's von Nettesheim Magische Werke sammt den geheimnißvollen Schriften des Petrus von Abano, Pictorius von Villingen, Gerhard von Cremona, Abt Tritheim von Spanheim, dem Buche Arbatel, der sogenannten Heil. Geist-Kunst und verschiedenen anderen. Zum ersten Male vollständig in's Deutsche übersetzt. 5 Theile, 1856.

Universitätsbibliothek, Basel

Heinrich Cornelius, genannt Agrippa von Nettesheim (latinisiert

Henricus Cornelius Agrippa ab/de Nettesheym/Nettesheim; (1486-1535) war ein

deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt und Philosoph. Er zählt in

seiner Auseinandersetzung mit Magie, Religion, Astrologie, Naturphilosophie und

mit seinen Beiträgen zur Religionsphilosophie und zur enzyklopädischen Erfassung

der Magie zu den bedeutenden Gelehrten seiner Zeit.

Wikipedia

Pietro d’Abano

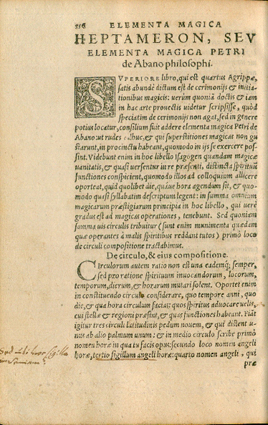

Heptameron, Sev Elementa Magica Petri de Abano Philosophi. In: HENRICI COR. AGRIPPAE ab Netthesheym, DE OCCVLTA PHILOsophia LIB. III. ITEM, Spurius Liber de Ceremonijs Magicis, qui Quartus Agrippae habetur. Quibus accesserunt, Heptameron Petri de Albano. Ratio compendiaria Magiae naturalis, ex Plinio desumpta. Disputatio de Fascinationibus. Epistola de incantatione & adiuratione, colli[que] suspensione. Iohannis Tritemij opuscula quaedam huius argumenti. LVGDVNI, PER BEringes fratres. (1567), S. 556-589.

Exemplar: Staatsbibliothek, Berlin

Das Heptameron seu elementa magica enthält Sammlungen magischer Kreise und Beschwörungsformeln zur Geisterzitierung. Das Buch wurde 1559 als Anhang des 4. Buches von Agrippas De Occulta Philosophia, später als eigenständiges Buch publiziert.

Die in H. enthaltene Liste magischer Schriften gibt einen Überblick überlieferter Grimoires, Zauberschriften, magischer Manuskripte und Papyri bis um das Jahr 1800.

Pietro d’Abano, im Deutschen auch Petrus von Abano (lateinisch Petrus de Abano oder Petrus Aponus; * 1250 oder 1257 in Abano bei Padua; † 1315 oder 1316 in Padua), war ein norditalienischer Arzt, scholastischer Mediziner, Philosoph, Mathematiker und Astrologe. Nach seinem Hauptwerk Conciliator differentiarum […] wurde er auch Conciliator genannt. Er gehörte zu den medizinischen Schriftstellern des ausgehenden Mittelalters, die sich aufgrund eigener Erfahrung und Forschung gegen autoritäre Überlieferungen auflehnten.

Wikipedia

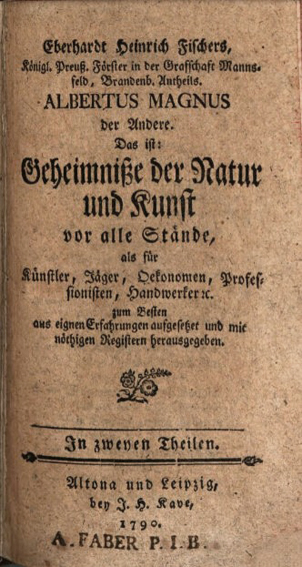

Albertus Magnus

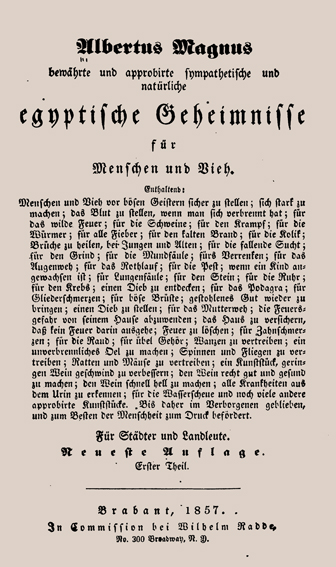

Albertus Magnus bewährte und approbirte sympathetische und natürliche egyptische Geheimnisse für Menschen und Vieh. [Drei Teile] Reading/Reutlingen o. J. [bei dieser Ausgabe stehen folgende beiden Orts- und Verlagsangaben auf dem Titelblatt unmittelbar übereinander: Reading, bei Louis Enßlin Reutlingen, bei Enßlin und Laiblin.

Albertus Magnus/ bewährte und approbirte sympathetische und natürliche/ egyptische Geheimnisse/ für Menschen und Vieh. […]/ Brabant, 1857.

Albertus Magnus bewährte und approbierte sympathetische und natürliche egyptische Geheimnisse für Menschen und Vieh. Vierter Theil. Braband o. J. [Wahrscheinlich Stuttgart, Scheible, um 1850].

Exemplar: Princeton University Library

Albertus Magnus oder Albert von Lauingen, Albert von Köln, Doctor Universalis (auch Albertus Theutonicus, Albertus Coloniensis; Albert der Große, Albert der Deutsche; gelegentlich auch fälschlich Albert Graf von Bollstädt und Albertus Magnus von Bollstädt genannt; * um 1200 in oder bei Lauingen an der Donau; † 15. November 1280 in Köln) war ein deutscher Gelehrter und Bischof, der als theologisch-philosophischer Schriftsteller wegbereitend für den christlichen Aristotelismus des hohen Mittelalters war. Er lehrte in Köln und Paris. Im Jahr 1622 wurde er selig- und am 16. Dezember 1931 von Papst Pius XI. heiliggesprochen und zum Kirchenlehrer erklärt.

Albertus Magnus hielt die Alchemie für diejenige der Künste, die

der Natur am Nächsten kommt. Viele der angeblich von ihm stammenden Schriften

zur Alchemie sind spätere Unterschiebungen. Sein für die Alchemie wichtigstes

Werk ist De mineralibus (über Minerale). Er folgt Aristoteles in der

Untersuchung formender Prinzipien in der Materie (zusammengesetzt aus den vier

Elementen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung deren Eigenschaften

bestimmen) und unterscheidet oberflächliche Umwandlungen, die nur Eigenschaften

wie Farbe und Gewicht ändern, von tatsächlichen Transmutationen. Nach Albertus

Magnus oder Pseudo-Albertus Magnus kann der Alchemist unedle Metalle durch

Säuberung in edlere Metalle umwandeln, was er mit Medikamenten in der Medizin

vergleicht, die den Körper reinigen. Umwandlungen von Metallen (oberflächlicher

und substanzieller Art) geschehen durch Einwirkung des Prinzips des Feuers

(Wärme), astrologischen Einflüssen und der beiden metallbildenden Prinzipien

Schwefel und Quecksilber, worin er der arabischen Lehre folgt. Gold herzustellen

sei den Alchemisten allerdings noch nicht gelungen, ihm selbst sei in Versuchen

noch nicht einmal die Herstellung wirklich feuerbeständiger Metalle gelungen.

Seine Darstellung lässt Vertrautheit mit arabischer und antiker Literatur zur

Alchemie erkennen. Er beschreibt detailliert chemische Verfahren wie

Destillation (mit fortgeschrittenen Methoden wie Wasserbad), Sublimation, die

Trennung von Gold und Silber mit Scheidewasser oder die Gewinnung von Arsenik,

sowie verschiedene Chemikalien z. B. Weingeist (Alkohol, als brennbare

Flüssigkeit auf starkem Wein) und Weinstein (lat. tartratus, tatratum, dt.

Niederschlag), Alaun und Vitriol, also Mineralsäuren und deren Salze,

verschiedene Metalle und Legierungen, Grünspan und anderes. Allerdings ist, wie

erwähnt, bei einigen Schriften nicht klar, ob es nicht spätere Unterschiebungen

sind. Beispielsweise wird Schwarzpulver im Werk De Mirabilibus Mundi erwähnt und

folgt dort dem Rezept im Liber Ignium, die Zuschreibung an Albertus Magnus wird

aber allgemein bezweifelt.

Wikipedia

Anonymus: Almadel

* Almadel Leipzig: Universitätsbibliothek Leipzig, Cod. mag. 60 (c.1751).

Sanctus almandel salamonis. In: Astronomisch-astrologisch-mantische Sammelhandschrift - Universitätsbibliothek Freiburg i. Br., um 1500.

Exemplar: Universitätsbibliothek Leipzig

Ars Almadel ist eines der fünf Bücher eines Zauberbuchs, das unter dem Titel Der Kleine Schlüssel Salomos, auch Lemegeton Clavicula Salomonis oder einfach Lemegeton in der Mitte des 17. Jahrhunderts größtenteils aus Materialien zusammengestellt, die mehrere Jahrhunderte älter sind. Die weiteren Bucher sind Ars Goetia, Ars Theurgia-Goetia, Ars Paulina und Ars Notoria.

Es basiert auf dem Testament Salomos und dem darin erwähnten Ring, mit dem er Dämonen versiegelte.

Die Ars Almadel weist den Zauberer an, eine Wachstafel mit bestimmten Mustern herzustellen, die dazu bestimmt sind, durch Wahrsagen Kontakt mit Engeln aufzunehmen.

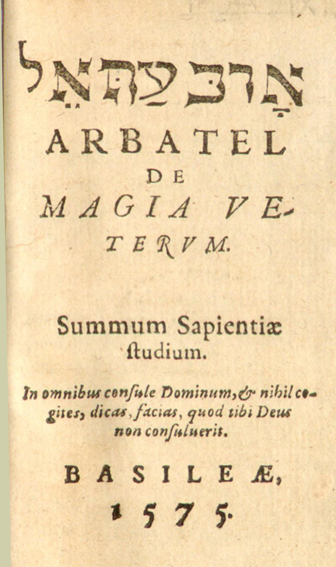

Anonymus: Arbatel

ארבאטל (arbe'atel) Arbatel de magia veterum. Summum Sapientiæ studium. BasileÆ, 1575.

Exemplar: Universitätsbibliothek Basel

LIBRI ARBATEL DE MAGIA, In: HENRICI CORNELII AGRIPPÆ AB NETTESHEYM, ARMATÆ MILITIÆ EQVITIS AVRATI, ET IVRIS VTRIVSQVE ac Medicinæ Doctoris. OPERA. IN DVOS TOMOS [...]. LUGDUNI. (um 1600). S. 576-602.

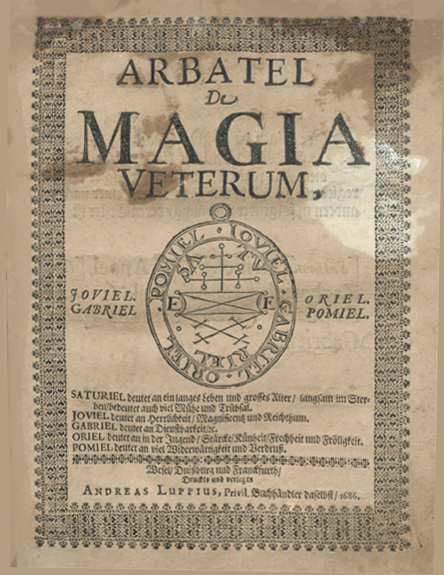

Arbatel De Magia Veterum, Wesel, Duisburg und Franckfurth, Andreas Luppius, 1686.

Exemplar: Universitätsbibliothek Regensburg

Arbatel de Magia Veterum ist der Name eines Zauberbuches, das um die Jahre 1550 bis 1560 entstanden sein soll. Der Verfasser dieses Buches ist unbekannt. Ursprünglich soll dieses Buch aus neun Teilen bestanden haben, wovon jedoch nur der erste Teil vorhanden und bekannt ist. Im Jahr 1565 wurde es erstmals unter dem Titel „Arbatel de magia seu pneumatica veterum“ gedruckt und herausgegeben im sogenannten vierten Band der Schriften des Agrippa von Nettesheim. Einer Sammlung von Schriften, die nicht von Agrippa selbst stammen, sondern die vom damaligen Verleger entweder aus wirtschaftlichen Gründen mit Agrippas Namen in Druck gegeben wurden oder tatsächlich aus dem bibliothekarischen Nachlass Agrippas waren (dann muss das Buch vor dem Jahr 1535 entstanden sein).

Der Buchhändler und Verleger Andreas Luppius gab im Jahr 1686 einen weiteren Druck des Buches heraus. Luppius’ Ausgabe enthält eine Reihe von Neuerungen. Dieser erste bekannte Teil des Arbatel besteht aus 49 Aphorismen und ist bzw. soll eine Einleitung in die Magie sein. Des Weiteren geht es um die Beschwörung und den Glauben an die sogenannten sieben Planetengeister. Jedem dieser Geister ist ein Name und spezielle Eigenschaften zugeordnet, was noch aus dem damaligen mittelalterlichen Aberglauben zu verstehen ist.

Wikipedia

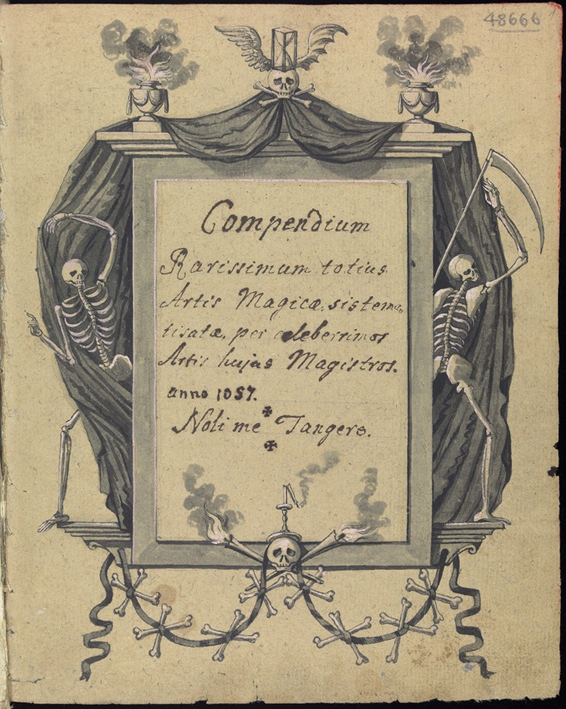

Anonymus Compendium

Compendium Rarissimum totius. Artis Magicæ, sistematisatæ, per celeberrimos Artis hujus Magistros. anno 1057. Noli me Tangere.

Exemplar: Wellcome Collection, London

Papierhandschrift 1. Viertel des 19. Jahrhunderts, 50 Blätter in Quart (26,5 x 21 cm), gelbliches, weißes und graugrünes Papier; foliiert 1-48; vorne ein rückseitig beschriebenes Blatt und hinten ein Blatt vacat. Schwarze und weiße Tinte, Tuschzeichnungen und Aquarelle.

Touch Me Not. A Most Rare Compendium oft he Whole Magical Art, edited and translated by Hereward Tilton and Merlin Cox. Lopen, Sommerset 2019.

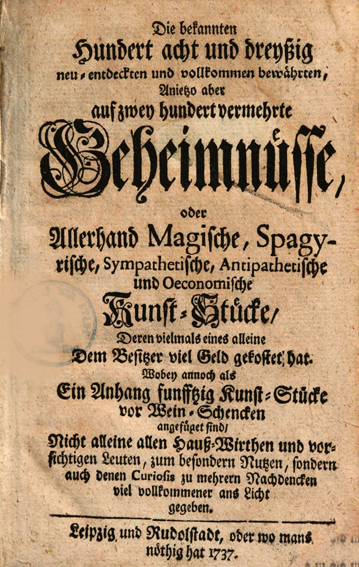

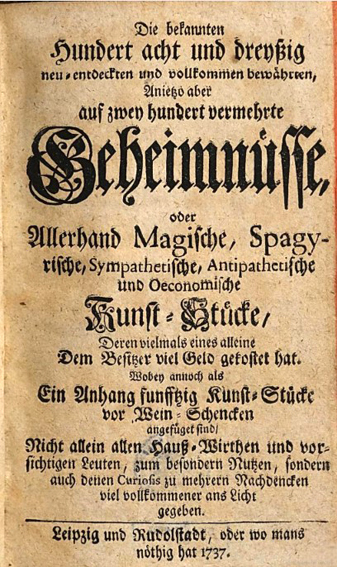

Anonymus: Geheimnüsse

Die bekannten Hundert acht und dreyßig neu-entdeckten und vollkommenen bewährten, Anjetzo aber auf zwey hundert vermehrte Geheimnüsse, oder Allerhand Magische, Spagyrische, Sympathetische, Antipathetische und Oeconomische Kunst-Stücke, Deren vielmals eines alleine Dem Besitzer viel Geld gekostet hat. Wobey annoch als Ein Anhang funfftzig Kunst-Stücke vor Wein-Schencken angefüget sind, Nicht alleine den Hauß-Wirthen und vorsichtigen Leuten, zum besondern nutzen, sondern auch denen Curiosis zu mehrern Nachdencken viel volkommener ans Licht gegeben. Leipzig und Rudolstadt, oder wo mans nöthig hat 1737.

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Anonymus: Pneumatologia Occulta et vera

Pnevmatologia Occulta et vera. [Nach einem Manuskript von der Universität Salamanka].

In: Horst 1821a, Band, 1, S. 102-156; Horst 1821b, Band 2, S. 79-100.

Das Buch präsentiert eine generelle Einführung in die Beschwörung der Geister und gliedert sich in mehrere Teile. Ein Fokus bildet das Finden von Schätzen, zum Beispiel mit einer Wünschelrute und erklärt wie diese bereitet werden muss. Weitere Themen sind die Beschreibungen verschiedener Geister und Engel neben ihren Beschwörungen. Dazu gehören auch die Siegel der Planeten nebst ihren Intelligenzen und Dämonen, die aus Agrippas Werken bekannt sind. Auch in diesem Buch werden die Erzengel in Bezug zu den Wochentagen eingeteilt und deren Siegel wiedergegeben, so wie wir sie bereits aus dem Heptameron kennen, allerdings sind die Zeichen plakativer. Einen großen Teil des Buches nimmt ein komplettes Schatzgräber-Ritual ein – inklusive Vorbereitung, Gebet, Bereitung von Licht, Rauchwerk sowie eines Kreises. Die eigentliche Beschwörung in steigender Intensität hat den Aufbau eines Tatsachenberichts; es wird erklärt wie die Geister sich wehren werden und wie man sich dann zu verhalten hat. Das Ritual endet mit einer Abdankung gefolgt von dem 91. Psalm, den man abschließend beten sollte. Auch dieses Werk ist sehr praktisch orientiert, beschreibt die Fähigkeiten der Engel und Geister, so dass der Magier sich sein Ritual nach seinen Wünschen zusammenstellen kann.

Christian Eibenstein in: Das Heptameron und Pneumatologia Occulta et vera: Zwei Bücher der praktischen Magie (German Edition) (S.38). BoD – Books on Demand. Kindle-Version.

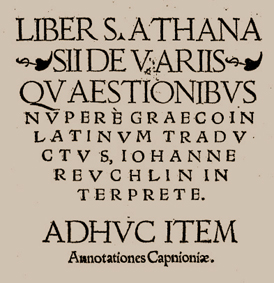

Athanasius Alexandrinus

Liber S. Athanasii de variis quaestionibus. nvpere gaecoin latinum tradvctus, Johanne Revchlin interprete. ADHVCITEM Anotationes Caprionæ. [Hagenau: Anshelm, 1519.]

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek in München

Athanasius der Große (auch Athanasius von Alexandria, griechisch Ἀϑανάσιος Athanásios ‚der Unsterbliche‘; * um 300 in Alexandria; † 2. Mai 373 ebenda) war Patriarch von Alexandria und Kirchenvater.

Bekannt wurde er außerdem als vieljähriger und vehementer Gegner des ‚Arianismus‘ und von allem, was er dazuzählte. Denn seit dem Konzil von Nicäa (325) – der namensgebende alexandrinische Presbyter Arius war dort verurteilt worden – ging es vielmehr um Kritik und Zustimmung zum Bekenntnis von Nicäa. Die meisten Gegner des nicänischen Bekenntnisses wurden daher von Athanasius und anderen oft pauschal als ‚Arianer‘ bezeichnet.

Entsprechend wird in der neueren Dogmengeschichtsschreibung vorgeschlagen, für die Phase nach 325 eher vom trinitarischen oder subordinatianischen Streit zu sprechen. Sehr häufig kann man die nach dem nicäischen Konzil von 325 als ‚arianisch‘ diffamierten Personen und Theologien bzw. Trinitätslehren wie Christologien zu theologischen Strömungen rechnen, die sich aus der Theologie des Origenes entwickelten.

Francis Bacon

Francisci Baconi, Grafens von Verulamio, Fürtrefflicher Staats-Vernunfft- und Sitten-Lehrschrifften. Nürnberg, 1654.

Exemplar: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

Francis Bacon, 1. Viscount St. Albans, 1. Baron Verulam (genannt auch Bacon von Verulam; * 1561 in London; † 9. April 1626 in Highgate bei London), war ein englischer Philosoph, Jurist und Staatsmann, der als Wegbereiter des Empirismus gilt.

Auf dem Familiensitz in Gorhambury widmete er sich intensiv schriftstellerischen Tätigkeiten. Als Staatsmann und Parlamentarier hatte er sich immer wieder schriftlich an den Hof gewandt. 1597 veröffentlichte er eine Sammlung politischer Aufsätze. 1605 folgte The Advancement of Learning, ein erfolgloser Versuch, Unterstützer für die Veränderung der Wissenschaften zu finden. 1609 erschien unter dem Titel On the Wisdom of the Ancients eine Analyse der klassischen, griechischen Mythologie.

Es entstanden einige Zeit später das bekannte Novum Organum (1620) und The History of Henry VII. (1622). Ebenfalls 1622 erschienen Historia Ventorum und Histora Vitae et Mortis, zwei naturwissenschaftliche Veröffentlichungen, in denen Bacon sich zu Winderscheinungen äußerte und Ideen für eine gesunde, lebensverlängernde Lebensführung vortrug. Schließlich folgten zur Reformidee der Wissenschaften 1623 De Augmentis Scientiarum und 1624 eine utopische Erzählung über The New Atlantis.

Am 9. April 1626 starb er in Highgate (damals nahe London) an den Folgen des einzigen von ihm überlieferten empirischen Versuches: Beim Experiment, ob sich die Haltbarkeit toter Hühnchen durch Ausstopfen mit Schnee verlängern ließe, zog er sich eine Erkältung zu und erlag wenig später einer Lungenentzündung

Im Wesentlichen folgte Bacon mit seiner Idee, zur Erneuerung der Wissenschaft von Erfahrung auszugehen, einer Tendenz der Zeit. Der Unterschied zu anderen Renaissance-Wissenschaftlern ergab sich aus der jeweils verschiedenen Bedeutung von Erfahrung. Bacons Erfahrung ist sensualistische Erfahrung und schließt jede nichtsinnliche Erfahrung aus.

Für Agrippa von Nettesheim beispielsweise, einen typischen und viel gelesenen Vertreter der Renaissance-Wissenschaften, war Erfahrung dagegen eine Mischung aus sichtbaren Fakten und aus daran gebundenen, geheimen Kräften, die unsichtbar, d. h. magisch wirkten. Dass dies zutreffe, bestätige die Erfahrung. Nettesheim verwendete daher in seinem über 300 Jahre rezipierten dreibändigen Werk „De occulta philosophia“ (Über die geheimen Wissenschaften, 1510) ganz selbstverständlich gängige Überzeugungen und Erfahrungen vom Wirken dieser Kräfte, um Naturphänomene zu erklären.

Der Renaissance-Philosoph Paracelsus verband seine Forschungen mit dem spekulativen Konzept einer alles umfassenden Beseelung von Organischem und Anorganischem. Auch er behauptete, die Wirkung dieser Allseele in der Erfahrung bestätigt zu sehen.

Aus seinem sensualistischen Ansatz entstand Bacons Kritik an Erfahrungswissenschaftlern seiner Zeit. Er lehnte diejenigen ab, die wissenschaftliche Erfahrungen mit Aberglauben und Theologie vermischten. Solche Erfahrungswissenschaftler – wie z. B. auch die Alchemisten seiner Zeit – richteten großen Schaden zum Nachteil der Menschen an. Philosophen wie Paracelsus löschten das „Licht der Natur“ aus und verrieten so die „Erfahrung“, schrieb Bacon. Aus seiner Sicht verhinderten solche Empiriker sogar neue Entdeckungen, weil sie vor allem ihrem Wunsch nach Gewissheit folgten und „Hals über Kopf … zu den letzten Gründen der Dinge“ Zuflucht nähmen, anstatt ausdauernd bei Versuchen, dem Erproben von allerersten Grundsätzen, auszuharren.

Dagegen erläuterte Bacon, dass die Erfahrung magischer Kräfte oder anderer spekulativen Zusammenhänge zwischen den Naturphänomenen nichts weiter als Antizipationen seien, d. h. gemeinsam geteilte irrtümliche Annahmen (Vorurteile). Letztere dienten nur dazu, Einvernehmen zwischen Menschen herzustellen. Sie seien wissenschaftlich aber ohne Belang, da diese Dinge unsichtbar seien und ausschließlich auf Glauben beruhten.

Diese irrtümlichen Annahmen, die idola, hält Bacon für die Folgen des Spracherwerbs in der Familie und im gesellschaftlichen Kontakt mit anderen. Es werden im gesellschaftlichen Verkehr Worte für nicht sinnlich wahrnehmbare Dinge und unklare Termini erworben, an denen Menschen dann festhalten. Auch das Aneignen einer bestimmten Fachsprache im Studium und in der Ausübung der Wissenschaften führe zu irrtümlichen Annahmen und unbrauchbaren Ergebnissen. Sie sollten durch verbessertes Nachdenken, durch eine neue Logik abgebaut werden, die sich an der Sache statt an den methodischen Vorgaben von Autoritäten, wie Aristoteles und Thomas von Aquin, orientiere.

Wikipedia

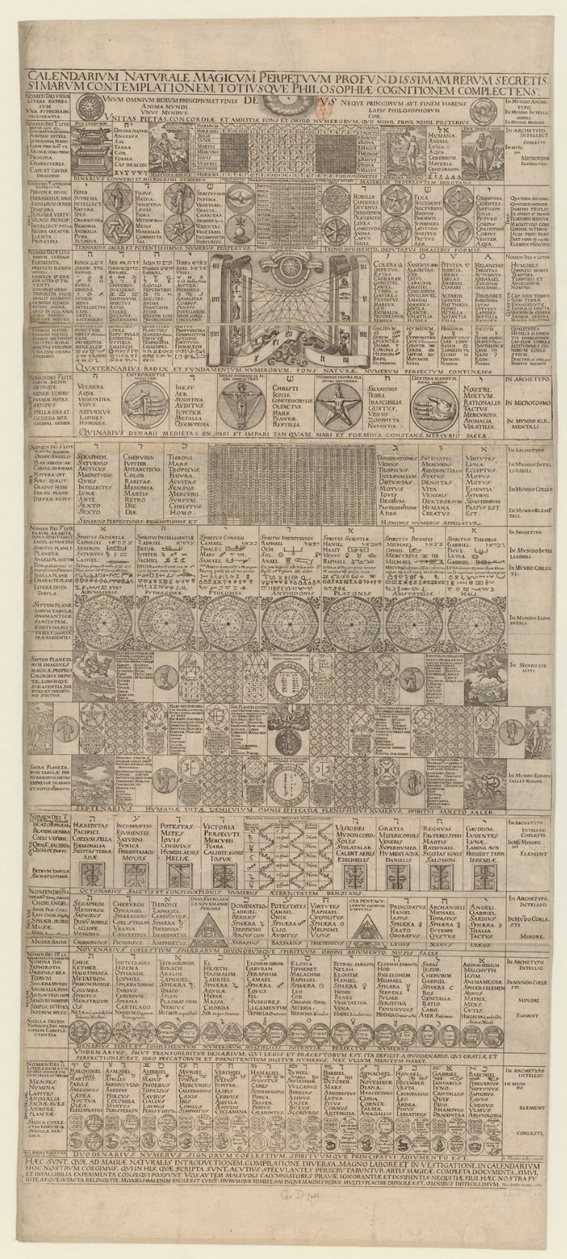

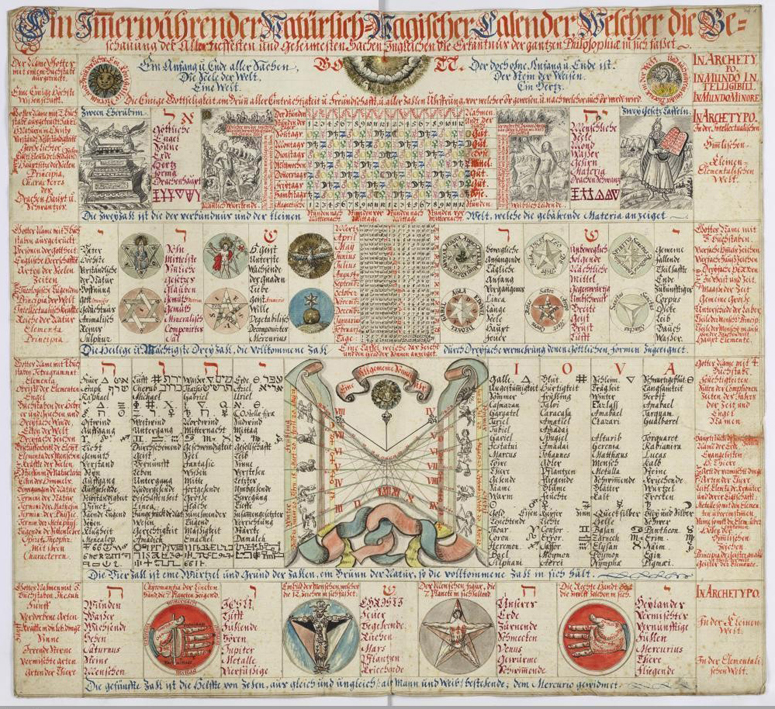

Calendarium Naturale

Matthäus Merian d.Ä. für Johann Baptist Großschedel von Aicha, Calendarium naturale magicum perpetuum, Oppenheim: Johann Theodor de Bry, 1616-1618(?), ca. 114 x 56,5 cm, aufgezogen auf Leinen, bez. unten links Auth: Johan Babtista Großschedel ab Aicha; unten rechts Io: Theodore de Bry, excud.; Thico Brahae inuentor 1582, Bibliothèque nationale de France, Inv. Nr. GED-5082.

Exemplar: Bibliothèque nationale de France, Paris

Johann Baptist Großschedl von Aicha (1577-1630er Jahre) war ein deutscher Adliger, Alchemist und esoterischer Autor. Das deutsche „von Aicha“ ist eine spätere Vermutung des lateinischen „ab Aicha“ auf seine Veröffentlichungen, die möglicherweise mit Aiglsbach in Bayern und dem ursprünglich stammenden Adelsgeschlecht „Grossehedl von Perckhausen und Aiglspach“ in Zusammenhang stehen Regensburg.

Laut einem im British Museum erhaltenen Manuskript seines Horoskops wurde er 1577 geboren, wo ihm auch der Titel eques romanus (Römischer Ritter) verliehen wird, was auf einen Ritter des germanischen Heiligen Römischen Reiches oder Freiherr schließen lässt, was auf eine Identifikation mit der Familie der beiden Großschedel-Brüder „Gebrüdern Groschedel“ aus Regensburg hindeutet , deren Erhebung Der Adelsstand wurde 1623 verliehen und der Adelsstand der Familie wurde Franz von Großschedl 1691 von Maximilian II. Emanuel, Kurfürst von Bayern, bestätigt.

Ein weiteres erhaltenes Manuskript von ihm befindet sich in der Manchester Medical Manuscripts Collection, die sich in Sondersammlungen der University of Manchester Library befindet. Das Manuskript trägt die Referenz MMM/23/2/1 und enthält Elemente eines Arzneibuchs sowie Hinweise auf die Rolle des Tierkreises und die Werke von Paracelsus und Jean Beguin. Er verwendet in dieser Handschrift auch den Titel eques romanus.

Das Calendarium naturale magicum perpetuum profundissimam rerum secretissimarum contemplationem, totiusque philosophiæ cognitionem complectens geht in seiner ambitionierten inhaltlichen Konzeption auf den Alchemisten, Rosenkreuzer und Autoren Johann Baptist Großschedel ab Aicha (1577- nach 1631) zurück und wurde von Matthäus Merian d.Ä. in die Darstellung der hochformatigen Druckgraphik transferiert. Merian orientierte sich dabei womöglich an einer bereits 1582 ausgeführten Konzeption oder Zeichnung des dänischen Astronomen Tycho Brahe (1546-1601) – im Blatt unten rechts aufgeführt als Thico Brahae inventor. 1582 – und fertigte seine Radierung im Auftrag Johann Theodor de Brys an, welcher das Projekt eines mystisch-alchemischen Kalenders steuerte und den Druck verlegte. Eine exakte Datierung des Blattes, das in nur wenigen Exemplaren überliefert ist, konnte bisher nicht ermittelt werden, jedoch besteht die Annahme, dass ein Zeitraum von 1616 bis 1618 am wahrscheinlichsten ist. Sicher ist in jedem Fall, dass die Arbeit inhaltlich in den Umkreis der naturmagisch-alchemischen Publikationen von Robert Fludd und Michael Maier bei Johann Theodor de Bry zu zählen ist.

Der aus drei großen querformatigen Blättern zusammengestellte Im[m]erwährende Natürlich-Magische Calender (handschriftliche und gezeichnete dt. Version>), enthält verschlüsselte Inhalte, die das gesamte Natur- und Weltgeschehen umfassen wollen. Dem tabellarischen Schema liegt ein auf Zahlen basierter Aufbau zu Grunde, der das Blatt in 12 Hauptreihen gliedert, die jeweils in einzelne Spalten unterteilt sind. Mit Zahlen und Mathematik als zentraler Bestandteil der Alchemie, beschäftigte sich bereits Agrippa von Nettesheim (1486-1535), aus dessen Werk zum Teil Textpassagen im Calendarium zitiert und rezipiert wurden. Die Zahl einer jeweiligen Reihe spielt demnach eine entscheidende Rolle für den dort behandelten Inhalt. Die erste Reihe steht beispielsweise mit ihrer Zahl unus für Gott, die Weltseele, den Lapis Philosophorum und die Einheit der Welt. In der zweiten Reihe werden Phänomene, die binär auftreten, benannt, wie Adam und Eva, Sol und Luna oder Form und Materie. Die zugehörige Inschrift verweist darauf, dass die binären Kräfte zur Vereinigung (conubium) streben und auf die gebärende Materie verweisen. Für Großschedel ist es als christlichen Alchemiker weiterhin selbstverständlich, in der Dreiherreihe die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist aufzuführen. Diese Systematik wird bis zur zwölften Reihe fortgeführt, in welcher die 12 Tierkreiszeichen, die Namen der Monate und weitere dodekadische Phänomene enthalten sind.

Neben dem schematisch-textlichen Teil des Blattes nehmen insbesondere die enthaltenen Bilder – u.a. die Darstellung der sieben Planetenkinder – eine tragende Rolle ein. Merians Darstellungen illustrieren einzelne Aspekte des Inhalts und helfen bei der Orientierung innerhalb des Blattes. Durch die bildhafte Form kann dem Betrachter ein Inhalt sichtbar gemacht werden, welcher in Form von Text komplexer und weniger unmittelbar kommuniziert wird. Zentral ist dabei der Gedanke, dass das Mittel des Bildes zur Erkenntnisvermittlung dient und als eidetisches Medium eine andere Form von Verschlüsselung und Dechiffrierung ermöglicht. Merian nimmt dabei als Druckgraphiker eine Vermittlerrolle zwischen Kunst und Wissenschaft ein. Er legt dabei besonderen Wert auf die Verortung der dargestellten Figuren in ein situatives Setting, wodurch die Darstellung ein narratives Potential erhält und die Bilder darüber hinaus Anspruch auf eine eigene Aussage implizieren. Ein Motiv in der siebten Reihe stellt beispielsweise die Figur der Luna dar, welche Merian in einer vom Mondschein erhellten Nacht auf dem Rücken eines Stieres über das Wasser reiten lässt, während im Hintergrund Schiffe und ein ausbrechender Vulkan zu sehen sind. Diese Darstellung vermittelt eine alchemisch aufgeladene Symbolik und transportiert zugleich einen mythologischen Bezug zu der Erzählung des Raubs der Europa.

In derselben Reihe ist das Bild eines sitzenden Naturforschers zu sehen, über dessen Kopf Merkur fliegt, während das merkuriale Planetenkind im Vordergrund mithilfe eines Quadranten die Höhe eines Kirchturms zu messen scheint. Am Boden befinden sich zahllose Gegenstände, unter anderem alchemistische Geräte, eine Laute und Utensilien eines Malers. Das Bild spiegelt den forschenden Naturmagier wider, der versucht, mithilfe der Wissenschaft die Welt zu begreifen, während über seinem Kopf ein übermenschliches Wesen schwebt, das höheres Wissen besitzt. In der Komposition wird anschaulich die Verbindung von Kunst und Wissenschaft verdeutlicht und verweist damit wiederum auf das Wesen der Alchemie. Das Calendarium verspricht bei einer vollkommenen Durchdringung die Erlangung des Wissens der natürlichen Magie und die Entschlüsselung ihres Geheimnisses zur Herstellung der Quinta essentia.

Das Calendarium ist von äußerster Seltenheit. Weitere Exemplare befinden sich beispielsweise in London, British Library, 74/L.R.270.b.39.; Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, SLUB Magica.26.n (auf Leinen aufgezogen); Los Angeles, Getty Research Institute.

Wikipedia

Claviculae Salomonis

Clavicule de Salamon (sic), mise de latin en françois et rangée selon l'ordre des matières [...]. Manuskript des 15. Jahrhunderts.

Exemplar: Bibliotheque nationale de France, Paris.

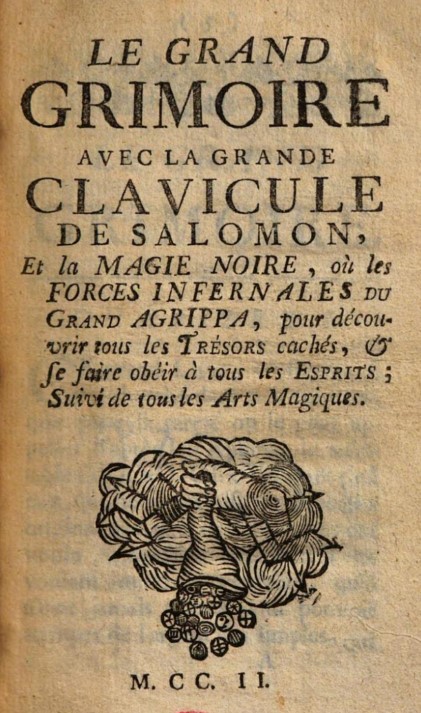

LE GRAND GRIMORE AVEC LA GRANDE CLAVICULE DE SALOMON,[...]. M. CC. II. (1572)

Exemplar: British Library, London

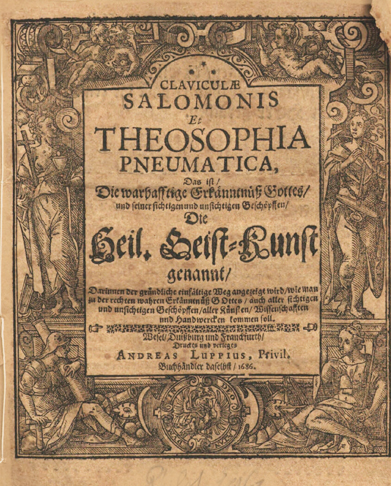

CLAVICULAE SALOMONIS Et THEOSOPHIA PNEUMATICA, Das ist, Die wahrhafftige Erkänntnüß Gottes, sichtigen und unsichtigen Geschöpffen, Die Heil. Geist-Kunst genannt, Darinnen der gründliche einfältige Weg angezeigt wird, wie man zu der rechten wahren Erkänntnuß GOttes, durch aller sichtigen und unsichtigen Geschöpffen, aller Künsten, Wissenschafften und Handwercken kommen soll. Wesel, Duißburg und Franckfurth, ANDREAS LUPPIUS 1686.

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Der Schlüssel Salomos (lateinisch Clavicula Salomonis; hebräisch: מפתח שלמה [Mafteah Shelomoh]) (auch bekannt als „Der große Schlüssel Salomos“) ist ein pseudepigraphisches Zauberbuch (auch als Zauberbuch bekannt), das König Salomo zugeschrieben wird. Es stammt wahrscheinlich aus der italienischen Renaissance des 14. oder 15. Jahrhunderts und stellt ein typisches Beispiel der Renaissance-Magie dar. Es ist möglich, dass der Schlüssel Salomos spätere Werke inspirierte, insbesondere das Zauberbuch aus dem 17. Jahrhundert, das auch als Clavicula Salomonis Regis, Der kleine Schlüssel Salomos oder Lemegeton bekannt ist, obwohl es viele Unterschiede zwischen den Büchern gibt.

Viele dieser König Salomo zugeschriebenen Zauberbücher wurden während der Renaissance geschrieben und waren letztendlich von früheren Werken jüdischer Kabbalisten und arabischer Magier beeinflusst. Diese wiederum enthielten Aspekte der griechisch-römischen Magie der Spätantike. Es gibt mehrere Versionen des Schlüssels Salomos in verschiedenen Übersetzungen mit geringfügigen bis erheblichen Unterschieden. Der ursprüngliche Texttyp war wahrscheinlich ein lateinischer oder italienischer Text aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Die meisten erhaltenen Manuskripte stammen aus dem späten 16., 17. oder 18. Jahrhundert.

Der Schlüssel Salomos ist in zwei Bücher unterteilt. Es beschreibt die notwendigen Zeichnungen, um jedes „Experiment“ oder, in modernerer Sprache, magische Operationen vorzubereiten. Im Gegensatz zu späteren Zauberbüchern wie dem Pseudomonarchia Daemonum (16. Jahrhundert) oder dem Lemegeton (17. Jahrhundert) erwähnt der Schlüssel Salomos nicht die Unterschrift der 72 Geister, die König Salomo in einem Bronzegefäß gefangen hielt. Wie in den meisten mittelalterlichen Zauberbüchern werden alle magischen Operationen angeblich durch die Macht Gottes ausgeführt, an den sich alle Anrufungen richten. Bevor eine dieser Operationen (als „Experimente“ bezeichnet) durchgeführt wird, muss der Bediener seine Sünden bekennen und sich vom Bösen reinigen und dabei den Schutz Gottes anrufen.

Aufwändige Vorbereitungen sind erforderlich, und jeder der zahlreichen Gegenstände, die in den „Experimenten“ des Betreibers verwendet werden, muss aus den entsprechenden Materialien hergestellt werden, die auf die vorgeschriebene Weise zum richtigen astrologischen Zeitpunkt gewonnen, mit einem bestimmten Satz magischer Symbole gekennzeichnet und mit diesen gesegnet werden eigene spezifische Wörter. Alle für die Zauberzeichnungen und Amulette benötigten Substanzen sowie die Mittel zu deren Reinigung und Zubereitung werden detailliert beschrieben.

Buch I enthält Beschwörungen, Anrufungen und Flüche, um die Geister der Toten und Dämonen zu beschwören und zu bändigen , um sie zu zwingen, den Willen des Betreibers zu befolgen. Es beschreibt auch, wie man gestohlene Gegenstände findet, unsichtbar wird, Gunst und Liebe erlangt und so weiter.

Buch II beschreibt verschiedene Reinigungen, denen sich der Bediener (der „Exorzist“ genannt) unterziehen sollte, wie er sich kleiden sollte, wie die bei seinen Operationen verwendeten magischen Geräte konstruiert sein sollten und welche Tieropfer den Geistern dargebracht werden sollten.

Wikipedia

Theobaldo Corsini

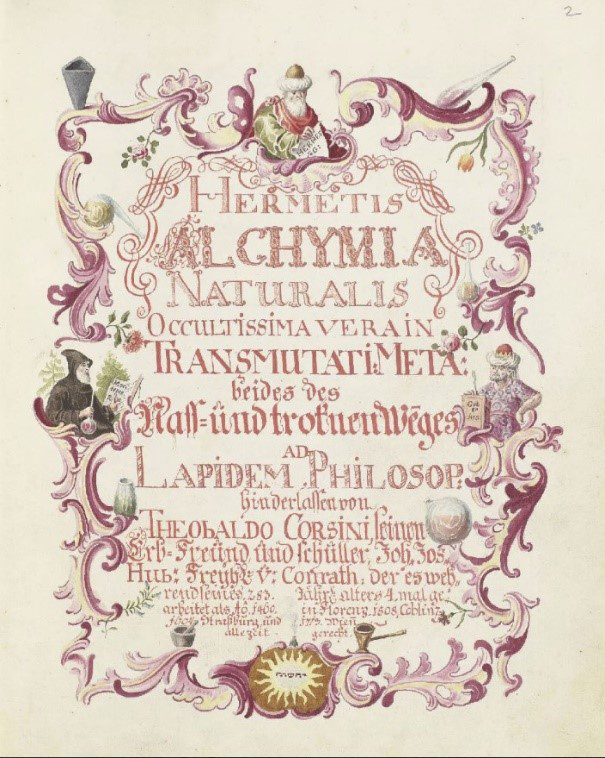

Hermetis Alchemya naturalis Naturalis Occultissima Vaeran transmutati Meta: beides des Nass- und troknen Weges AD LAPIDEM PHILOSOP: hinderlassen seinen Erb= Freund und schuller, Joh. Jos. Hub: Freyh: v: Conrath: der es wehrend seines 283 Jahr: alters 4 mal gearbeitet als Anno 1460 in Florenz, 1508 Coblinz, 1604 Strassburg, und 1713 Wien. […] von dem Unschätzbaren Arciv der sehr Berühmt und Hoch = gelehrt Philosophischen gesellschaft deren Herrn, Herrn Rosen Creutzen. [...] den 1 January in Jahr 1767. Manchester, John Rylands Library, Manuskript. Sammlung Alchymistischer Schriften, Crawford German 13, 169 Seiten.

Exemplar: John Rylands Library, Manchester

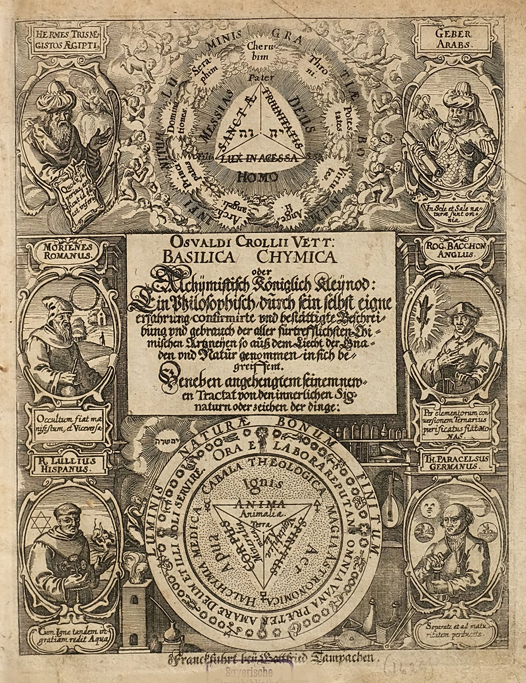

Oswald Croll

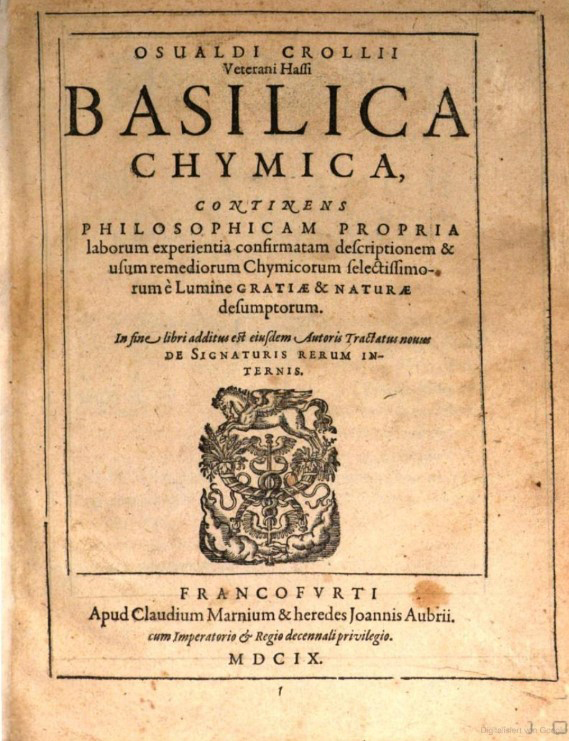

Osvaldi Crollii Veterani Hassi Basilica Chymica, Continens. Philosophicam propria laborum experientia confirmatam descriptionem et usum Remediorum Chymicorum Selectissimorum è Lumine Gratiae & Naturae Desumptorum. In fine libri additus est Autoris eiusdem Tractatus Novus De Signaturis Rerum Internis. FrancofVrti MDCIX (1609).

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Osvaldi Crollii Vett: Basilica Chymica oder Alchymistisch Königlich Kleynod: Ein Philosophisch, durch sein selbst eigne erfahrung, confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneyen so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Franckfuhrt bey Gottfried Tampachen (1629).

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Das komplexe Titelkupfer muss in enger Zusammenarbeit mit dem Kupferstecher Aegidius Sadeler II. (um 1570-1629) am Hof Kaiser Rudolfs II. entstanden sein, wo Croll wie so viele andere Alchemisten seiner Zeit wirkte. Die basilikale Komposition des Blattes fasst Crolls Lehren visuell zusammen. Zwei Kreisschemata umgeben den zentralen Titel und markieren als ‚Licht der Natur‘ und ‚Licht der Gnade‘ die kosmologische Verbundenheit der himmlischen und der irdischen Sphäre. Gedanklich lassen sich die beiden Dreiecke zu einem Hexagramm als Ausdruck der coniunctio oppositorum zusammenfügen. Sie werden von sechs Kartuschen mit Porträts alchemistischer Autoritäten flankiert: Hermes Trismegistos, Geber, Morienus, Roger Bacon, Raymundus Lullus und Paracelsus. Der Wirkungsbereich des Menschen ist gekennzeichnet von alchemistischer, religiöser und musikalischer Praxis und erinnert damit an den berühmten Kupferstich des ‚Lab-Oratoriums‘ in Heinrich Khunraths Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595/1609). Musik dient als Ausdruck der kosmischen Harmonie und zugleich als Synonym für die Alchemie, was in Michael Maiers Atalanta fugiens (1618) besonders augenscheinlich wird. Wie Crolls Text wurde Sadelers Radierung vielfältig, vor allem von Merian und seinen Frankfurter Künstlerkollegen, rezipiert, so etwa in den Titelkupfern zu Johann Daniel Mylius‘ Opus medico-chymicum (1618) und Antidotarium medico-chymicum (1620), was nicht nur für eine inhaltliche, sondern auch für eine künstlerische Adaption von in Prag entwickelten Themen und Motiven spricht.

Corinna Gannon (2021); https://merian-alchemie.ub.uni-frankfurt.de/ausstellung/i-merian-und-die-tradition-der-alchemica-illustrata-in-frankfurt/titelblatt-croll-basilica-chymica-1609-und-1623/

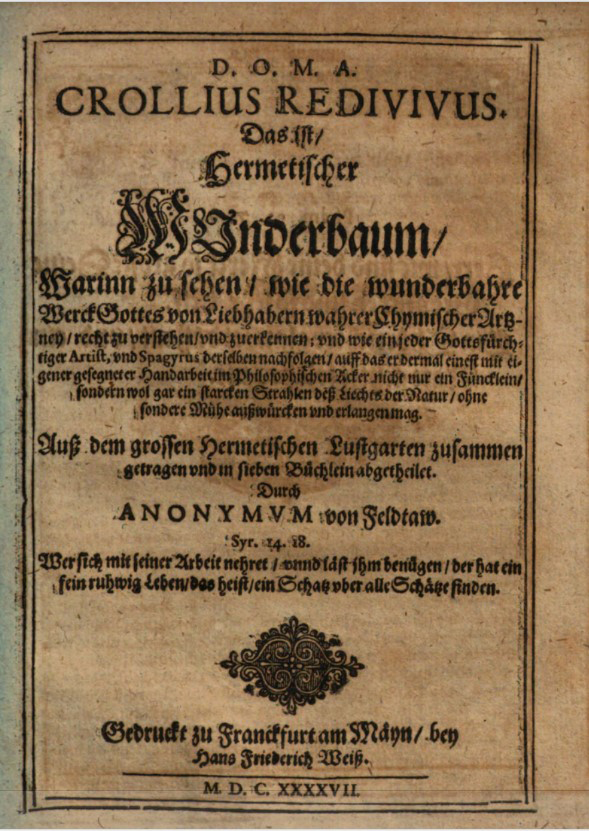

D. O. M. A. CROLLIUS REDIVIVUS. Das ist, Hermetischer Wunderbaum, Warinn zu sehen, wie die wunderbahre Werck Gottes von Liebhabern wahrer Chymischer Artzney, recht zu verstehen, vnd zu erkenen; vnd wie ein jeder Gottsfürchtiger Artist, vnd Spagyrus derselben nachfolgen, auff dass er dermal einest mit eigener gesegneter Handarbeit im Philosophischen Acker nicht nur ein Füncklein, sondern wol gar ein starcken Strahlen deß Liechts der Natur, ohne sondere Mühe außwürcken Vnd erlangen mag. Auß dem grossen Hermetischen Lustgarten zusammen getragen vnd in sieben Buchlein abgetheilet Durch ANONYMUM von Feldtaw. Franckfurt am Mayn, bey Hans Friedrich Weiß. M. D. C. XXXXVII (1647).

Exemplar: Nationalbibliothek der Tschechischen Republik, Prag

Oswald Croll (latinisiert Oswaldus Crollius; 1560-1609) war ein deutscher Arzt, Pharmazeut und Alchemist. Croll war der Sohn des Bürgermeisters von Wetter, besuchte dort die Stiftsschule und studierte ab 1576 in Marburg, Heidelberg, Straßburg und Genf mit der Promotion in Medizin in Heidelberg 1582. Danach war er Hauslehrer (u. a. 1583 bis 1590 bei der Familie d’Esnes in Lyon, 1593 bis 1597 für Graf Maximilian von Pappenheim) und ging auf Reisen in Deutschland, Frankreich (Paris), Italien (u. a. Neapel, wo er Giambattista della Porta traf, eins seiner Bücher war ihm gewidmet), Ungarn und Polen. Ab 1593 war er Arzt in Brünn und Prag. 1598 war er Leibarzt beim Fürsten Christian I. von Anhalt-Bernburg, der ihn als Alchemist und Pharmazeut unterstützte und ihn in Prag in diplomatischem Auftrag verwendete. Sein Hauptwerk Basilica Chymica ist ihm gewidmet. In Prag beriet er auch Kaiser Rudolf II., der selbst ein alchemistisches Labor hatte, und hatte Beziehungen zu dem an Chemie interessierten Magnaten Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg, der auch den Druck seines Hauptwerks im Jahr seines Todes finanzierte. 1607 besuchte er Rosenberg in Wittingau. Sein Nachlass, darunter eine Kiste mit Büchern okkulten Inhalts, kam in den Besitz von Rudolf.

Er war Anhänger der Iatrochemie in der Nachfolge von Paracelsus, die er in seinem Hauptwerk Basilica chymica von 1609 mit genauen, von ihm selbst experimentell erprobten Vorschriften für die Arznei-Herstellung konkretisierte. Das Buch verschaffte der Iatrochemie in akademischen Kreisen Geltung. Er verwendete erstmals Bernsteinsäure als Arznei (Bernsteinsalz), lehrte die Verwendung von Vitriolweinstein (Tartarus vitriolatus) und Quecksilberchlorid (Calomel, u. a. bei Syphilis) und beschrieb wie man Chlorsilber aus Lösungen fällt und die Synthese von Ether (aus Alkohol und Schwefelsäure) und seine Verwendung als Heilmittel. Er beschrieb auch Knallgold. Ein weiteres Buch ist der Signaturenlehre gewidmet.

Er war Protestant (möglicherweise Calvinist). Sein Bruder Johannes, Pfarrer in Kaiserslautern und Koblenz, trat zum Katholizismus über; sein Bruder Porphyrius, ein Jurist, wurde beinahe in Paris als Ketzer verbrannt.

Wikipedia

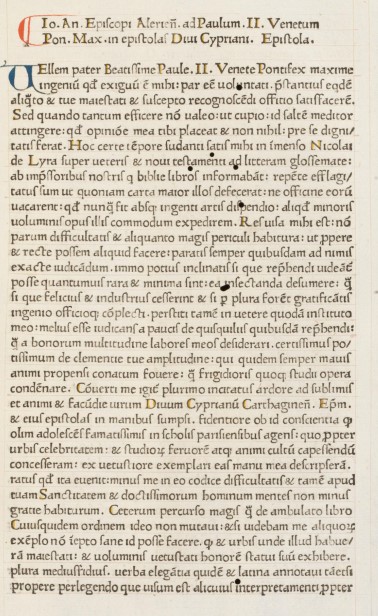

Thascius Caecilius Cyprianus

Io. Episcopi Alertesii. ad Paulum. II. Venetum Pon. Max. in epistolas Diui Cypriani. Epistola.

[Opera]: [Cyprianus]; [Ed: Johannes Andreas, episcopus Aleriensis]. Cyprianus, Thascius Caecilius; Johannes < Andreas > [1417-1475]. [Rom] : Conradus Sweynheym Arnoldus Pannartzque ..., [Jan. oder Feb. 1471].

Exemplar: Universitätsbibliothek Basel

Epistole Cipriani [1486].

Exemplar: Universitätsbibliothek der Katholieke Universiteit Leuven.

*Cyprianus, Thascius Caecilius. Cecilii Cipriani ... libri et epistole. Memmingen: Albrecht Kunne, c. 1486.

Cyprian (* um 200 oder 210 wohl in Karthago; † 14. September 258 ebenda), eigentlich Thascius Caecilius Cyprianus, war Bischof von Karthago und ein bedeutender Kirchenschriftsteller der Alten Kirche. Er wird in der römisch-katholischen, altkatholischen, orthodoxen, armenischen und koptischen Kirche als Heiliger verehrt. Auch der anglikanischen und evangelischen Kirche gilt er als denkwürdiger Glaubenszeuge.

Wikipedia

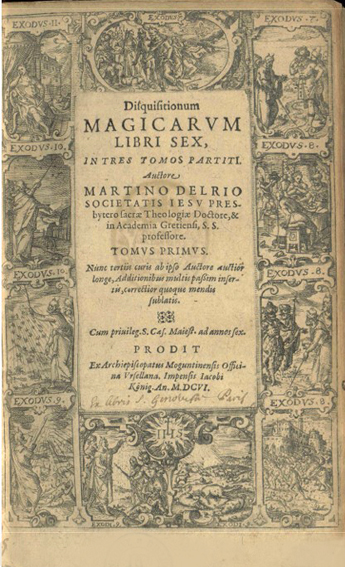

Martin Antonio Delrio

DISQVISITIONVM MAGICARUM LIBRI SEX, IN TRES TOMOS Partiti. Auctore MARTINO DELRIO. Toms Primus. MOGVNTIÆ. ANNO M.D.CVI (1606).

MAGICARUM DISQVISITIONVM TOMVS SECUNDUS. Auctore MARTINO DELRIO. LOVANII. Anno M.DC (1610).

Disquisitionum MAGICARUM LIBRI SEX, IN TRES TOMOS Partiti. Auctore MARTINO DELRIO. Toms Tertius. Archiepiscopatus Moguntinensis Anno M.DCVI (1606).

Martin Anton Delrio SJ, lateinisch Martinus Antonius Delrius, spanisch Martín Antonio del Río, französisch Martin Antoine del Rio (1551-1608) war ein spanisch-niederländischer Autor der Gegenreformation und Jesuit, der insbesondere als Hexentheoretiker hervortrat. Ab 1578 war er Vizekanzler der spanischen Niederlande.

Delrios Hauptwerk sind die Disquisitionum magicarum libri sex und befasst sich mit der Magie. Dieser „Hexentraktat“ wurde von 1599 bis 1600 in drei Teilen gedruckt. Obwohl das Werk über 20 Auflagen erlebte (der letzte Nachdruck wurde 1755 in Köln veranstaltet), beschränkte sich seine Wirkung auf den des Lateinischen mächtigen Teil der Gesellschaft, insbesondere den Klerus. 1611 erschien eine französische Übersetzung. Delrio lieferte mit dieser Schrift ein annähernd umfassendes Kompendium aller wichtigen, bisher erschienenen Hexentraktate, darunter der Hexenhammer und das Werk von Jean Bodin. Damit lieferte er seinen Lesern zugleich ein umfassendes Bild der Entwicklung der Hexenlehre und des Dämonenglaubens. Der Glaube an Besessenheit und die Notwendigkeit von Teufelsaustreibungen sind für ihn wichtige Bestandteile der christlichen Lehre. Dabei betont er, dass er sich keinerlei Art von Zauberei ohne Ketzerei vorstellen kann. Somit stellte auch die Weiße Magie für ihn ein verfolgungswürdiges Verbrechen dar.

Delrio unterscheidet in seiner Schrift die magia naturalis („natürliche Magie“) von der magia daemoniaca, welchen er die magia artificiosa („kunstfertige Magie“) zur Seite stellt. Die natürliche und die kunstfertige Magie sind für ihn gefährliche Spielarten der von, als Gefährten des Teufels mit den Magiern paktierenden Dämonen beherrschten magia diabolica.

Nach einem einführenden Prolog, in dem Delrio die Nützlichkeit seines Traktates betont, gibt er folgende Übersicht über den Inhalt der sechs Bücher:

| Lib. I. De Magia generatim, & de Naturali, Artificiali, & Praestigiatrice agitur. | Buch I: Über die Zauberei im allgemeinen und über die natürliche, künstliche und vorgaukelnde | |

| Lib. II. De Magia Daemoniaca & eius efficacitate. | Buch II: Über die dämonische Zauberei und ihre Wirksamkeit | |

| Lib. III. De Maleficio & vana observatione. | Buch III: Über den Schadenzauber und den Aberglauben | |

| Lib. IV. De Prophetia, Divinatione, & Coniectatione. | Buch IV: Über die Prophezeiung, die Weissagung und ihre Deutung | |

| Lib. V. De Iudicis officio & ordine iudiciario in hoc crimine. | Buch V: Über die Aufgabe des Richters und die Gerichtsordnung bei diesem Verbrechen | |

| Lib. VI. De officio Confessarii, ac remediis licitis & illicitis. | Buch VI: Über die Aufgabe des Beichtvaters und die erlaubten und verbotenen Heilmittel |

Delrio verstand dieses Werk als eine Art Handbuch für Richter. Deshalb geht er bei der Darstellung nach folgendem Schema vor:

Beschreibung eines typischen Hexenverbrechens

Veranschaulichung durch ein „historisch“ nachgewiesenes Fallbeispiel (meist einem der Werke seiner Vorgänger entnommen)

Schlussfolgerung aus den vorangegangenen Punkten, dass es sich um einen Fall des Zaubereiunwesens handele und dass die Beklagte als Hexe überführt werden müsse

Forderung nach Befragung der Angeklagten – und zwar so lange bis das Geständnis erfolgt, wenn nötig unter Anwendung der Folter

Betonung, dass das erfolgte Geständnis nicht nur ein Beweis für die Gültigkeit der Hexenlehre sei, sondern auch zeige, dass hier zu Recht das Inquisitionsverfahren mit Anwendung der Folter erfolgt ist.

Dieses Beweisverfahren veranlasste den Hexenverfolgungsgegner Christian Thomasius, folgendes Bild von Delrios Traktat aufzustellen:

„Anno 1599 hat der Martinus Delrio ein Jurist sechs Bücher geschrieben von der Zauberey, worinn er als ein sehr belesener Mann, alle Fabeln zusammen gebracht, und weil er nach Art der Scolastiker disputiert, hat er mit desto größerem Nachdruck die persuasion von dem pacte derer bösen Geister mit denen Hexen, und von dem Glauben welchen man den Bekänntnüssen deren Hexen beylegen müssen, denen Leuten beygebracht. Denn weil er gesehen, so führet er solche Scribenten noch zum Überfluß an.“

Wikipedia

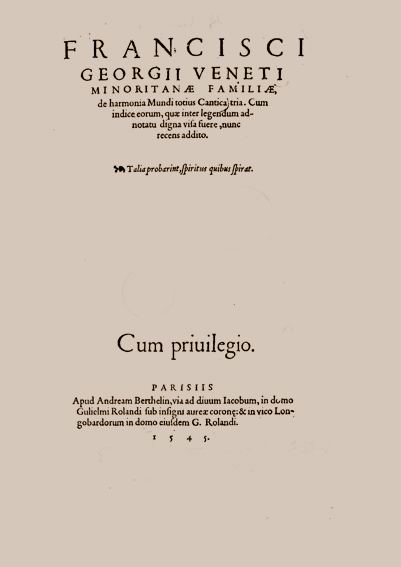

Giorgio Francesco

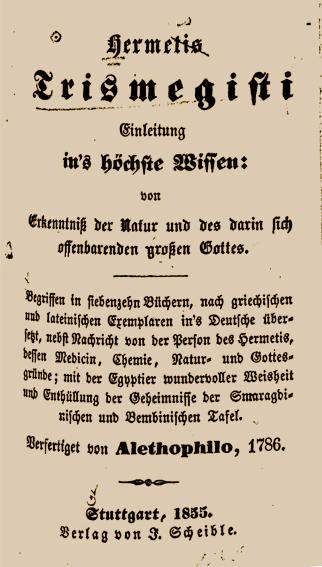

FRANCISCI GEORGII VENETI MINORIRANÆ, de harmonia mundi totius Cantica tria. Cum indice eorum, quæ inter legendum adnotatu digna visa fuere, nunc recens addito. Parisiis 1545.

Francesco Giorgi Veneto (1466–1540) war ein italienischer Franziskanermönch und Autor des Werkes De harmonia mundi totius von 1525. Darin schlug Giorgio eine Idee des Universums vor, das nach dem universellen Proportionssystem geschaffen wurde, das als mathematische Gesetze studiert werden kann, die von Architekten verwendet werden.

Dass Giorgi ein christlicher Kabbalist war, ist eine Aussage, die nicht nur bedeutet, dass er vage von der kabbalistischen Literatur beeinflusst wurde, sondern dass er glaubte, dass Kabbala die Wahrheit des Christentums beweisen könne oder bereits bewiesen habe.

Wikipedia

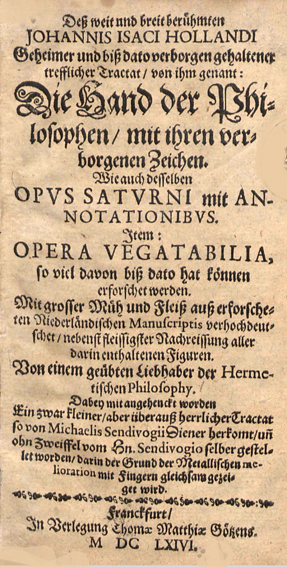

Johann Isac Holland

Deß weit und breit berühmten/ JOHANNIS ISACI HOLLANDI/ Geheimer und biß dato verborgen gehaltener/ trefflicher Tractat, von ihm genannt:/ Die Hand der Phi-/losophen, mit ihren ver-/ borgenen Zeichen./ Wie auch desselben/ OPVS SATVRNI mit AN-/NOTATIONIBVS./ [...]/ Franckfurt,/ In Verlegung Thomae Götzens./ M DC LXIVI.

Johann Isaac Hollandus bzw. Isaac Hollandus war ein flämischer Alchemist des 16. und 17. Jahrhunderts. Er veröffentlichte eine Reihe von Schriften teilweise mit einem anderen Isaac Hollandus, wahrscheinlich seinem Vater, die alle erst 1600 und danach erschienen. Es ist aber nicht einmal gesichert, ob es sich wirklich um historische Persönlichkeiten und nicht etwa um Pseudonyme handelt.

Die ältesten Handschriften stammen aus der Zeit um 1560, die ersten Drucke von 1572. Später kamen bis ins 17. Jahrhundert anscheinend andere Verfasser hinzu, die unter ihrem Namen veröffentlichten.

Ihre Lebensdaten sind umstritten (ältere Autoren wie Hermann Kopp verlegten sie sogar ins 14. Jahrhundert oder spätestens Anfang des 15. Jahrhunderts) und über sie ist wenig bekannt, außer dass sie einen Ruf als ausgezeichnete Chemiker hatten (z. B. auch bei Robert Boyle). Meist wird Isaac als Vater von Johann Isaac angenommen, manchmal als Brüder, manchmal als eine einzige Person, andere halten sie für erfundene Gestalten bzw. Pseudonyme. Der Name Hollandus weist nur auf das Herkunftsland, so dass sogar ihre Nachnamen unbekannt sind. Nach Karl Christoph Schmieder und Edmund Oskar von Lippmann waren sie wahrscheinlich Juden.

In ihren Schriften verraten sie genaue Kenntnis chemischer Prozesse und Verfahren. Sie schildern Destillation, Gärung, Fäulnis (Putrifikation), die Herstellung von Harnsäure-Salzen (und benutzen sie zur Extraktion von Farben), Natriumphosphat und Kaliumsulfat. Einige der Rezepturen sind genau dargestellt. Hollandus soll auch künstliche Edelsteine hoher Qualität als Glasbläser hergestellt haben, die z. B. vom italienischen Glasmacher und Alchemisten Antonio Neri gelobt wurden, der 1603 bis 1610 in Flandern (Antwerpen) war. Sie behandeln auch den Stein der Weisen und nehmen die Verwandlung unedler Metalle mit dessen Hilfe in Gold an und propagieren dessen medizinische Anwendung (Opus saturni).

Wie Paracelsus vertraten sie eine Dreiteilung der Chemie in die Reiche von Quecksilber, Schwefel und Salz. Würde man sie wie ältere Autoren bis ins 14. Jahrhundert einordnen, wären sie also Vorläufer von Paracelsus Ideen gewesen. Gegner der Lehre von Paracelsus versuchten diesen als Plagiator zu diskreditieren, wobei sie Autoren wie Hollandus oder den manchmal ähnlich früh datierten Basilius Valentinus heranzogen. Wahrscheinlich schrieb Hollandus nach Paracelsus, wollte aber den Eindruck erwecken vorher zu veröffentlichen und zitierte deshalb keine späteren Autoren.

Ben Jonson erwähnt die beiden Holland möglicherweise in seinem Theaterstück The alchymist, das 1610 nach Johnson´s Rückkehr vom Krieg in Flandern entstand. Johannes Kunckel (deutsche Ausgabe von L´arte vetraria von Antonio Neri 1679) hielt ihn Anfang des 17. Jahrhunderts, als Neri Flandern besuchte, schon für tot.

Wikipedia

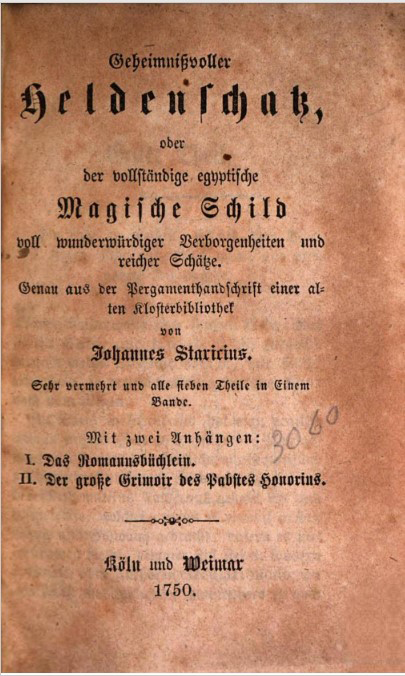

Papst Honorius

Geheimnisvoller Heldenschatz, oder der vollständige egyptische Magische Schild voll wunderwürdiger Verborgenheiten und reicher Schätze. Genau aus der Pergamenthandschrift einer alten Klosterbibliothek von Johannes Staricius. Sehr vermehrte und alle sieben Theile in Einem Bande. Mit zwei Anhängen: I. Das Romannsbüchlein. II. Der große Grimoir des Pabstes Honorius. Köln und Weimar 1750. [recte: um 1840]

Exemplar: Universität Gent

Dieses berühmte alte Zauber-Grimoire, ist – ähnlich wie das sechste und siebente Buch Mose – eine Sammlung von alten Gebräuchen und Hausmitteln, magischen Rezepten gegen Krankheit, für Reichtum, zum Schutz vor Feinden usw. und alten überlieferten Anrufungen.

Besonders bekannt wurde es wegen des Abdrucks einer Zwangsmesse zum Anrufen von Wesenheiten, des „großen Grimoir des Papstes Honorius“, dass auch von vielen anderen Okkultisten namentlich zitiert wird.

Das Grimoire des Papstes Honorius oder Le Grimoire du Pape Honorius ist ein Zauberbuch aus dem 17. bis 18. Jahrhundert, das angeblich von Papst Honorius III. (1150–1227) geschrieben wurde. Es ist insofern einzigartig, als es speziell für die Verwendung durch einen Priester entworfen wurde und einige der Anweisungen das Lesen einer Messe beinhalten. Obwohl sein Name möglicherweise vom Zauberbuch Das geschworene Buch des Honorius aus dem 13. Jahrhundert abgeleitet ist, ähnelt sein Inhalt eher späteren Zauberbüchern wie dem Schlüssel Salomons und Grimorium Verum.

Die erste Ausgabe des Grimoire soll 1629 erschienen sein und wurde wahrscheinlich gegen Ende des 16. Jahrhunderts gefälscht, etwa vierhundert Jahre nach dem Tod des angeblichen Autors. Laut AE Waite „... handelt es sich um eine bösartige und ziemlich raffinierte Betrügerei, die unbestreitbar darauf angelegt war, unwissende Personen der damaligen Zeit, die möglicherweise magisch veranlagt waren, zu täuschen, insbesondere unwissende Priester, da sie vorgibt, die ausdrückliche Genehmigung des Apostolischen Stuhls für die Anwendung von Höllenmagie und Nekromantie zu übermitteln.“ (Waite, Arthur Edward. „The Grimoire of Honorius“, The Book of Ceremonial Magic , London, 1913.)

Éliphas Lévi schreibt : „Einige alte Kopien des Grimoire des Honorius tragen zwar den Namen Honorius II., aber es ist unmöglich, aus diesem eleganten Kardinal Lambert einen Zauberer zu machen (...) Aber so ist es, dass der Name Honorius II. für uns wie ein Lichtstrahl ist, der auf den wahren Autor des fraglichen, schrecklichen Grimoires hinweist (...) Im Jahr 1061 protestierten die Bischöfe der Lombardei, angetrieben von Gilbert von Parma, gegen die Wahl von Anselm, Bischof von Lucca, der als Alexander II. auf den päpstlichen Stuhl erhoben worden war. Sie wählten Cadulus oder Cadalus, einen intriganten Bischof von Parma, einen Mann, der zu allen Verbrechen fähig war und in Bezug auf Simonie und Konkubinat ein öffentliches Ärgernis darstellte. Er nahm den Namen Honorius II. an. (...) Der Gegenpapst wurde vom Konzil von Mantua abgesetzt und Heinrich IV. erhielt seine Begnadigung. Cadalus kehrte in die Bedeutungslosigkeit zurück und es ist dann wahrscheinlich, dass Er beschloss, Hohepriester der Zauberer und Abtrünnigen zu werden, und in dieser Eigenschaft verfasste er unter dem Namen Honorius II. das Grimoire, das unter diesem Namen bekannt ist.“ (Die Geschichte der Magie von Eliphas Levi, Seite 297-299.)

Wikipedia (eng.)

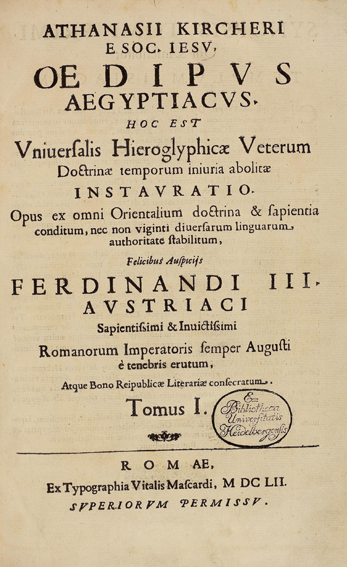

Athanasius Kircher

Kircher, Athanasius. Oedipus Aegyptiacus, hoc est universalis hieroglyphicae veterum doctrinae temporum iniuria abolitae instauratio, 3 vols. Rome: Mascardi, 1652-4.

Athanasii Kircheri E SOC. JESV. Oedipvs Aegyptiacvs, Hoc Est Vniuersalis Hieroglyphicae Veterum Doctrinae temporum iniuria abolitae Instavratio. Opus ex omni Orientalium doctrina & sapientia conditum, nec non viginti diuersarum linguarum authoritate stabilitum. Tomus I. ROMÆ M DC LII (1652).

Athanasii Kircheri E SOC. JESV. OE DIPI AEGYPTIACI. Tomus Secundus. ROMÆ M DC LII (1652).

Athanasii Kircheri E SOC. JESV. OE DIPI AEGYPTIACI. Tomi Secundi. Pars Altera. ROMÆ M DC LII (1652).

Athanasii Kircheri E SOC. JESV. OE DIPI AEGYPTIACI. Tomus III. ROMÆ M DC LII (1652).

Athanasius Kircher (latinisiert auch: Athanasius Kircherus (Fuldensis); (1602-1680) war ein deutscher Jesuit und Universalgelehrter. Er war unter anderem Professor der Theologie und Philosophie.

Kirchers heute vielleicht bekanntestes Werk ist der Œdipus Ægyptiacus (1652), eine breit angelegte Studie zur Ägyptologie und zur vergleichenden Religionswissenschaft.

Werke im Internet

http://holeroessler.de/kircher_online.html

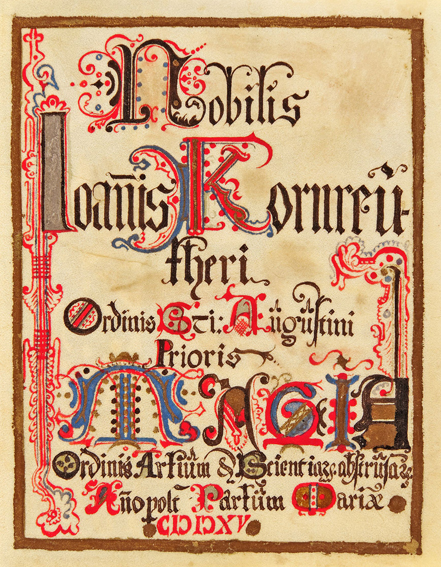

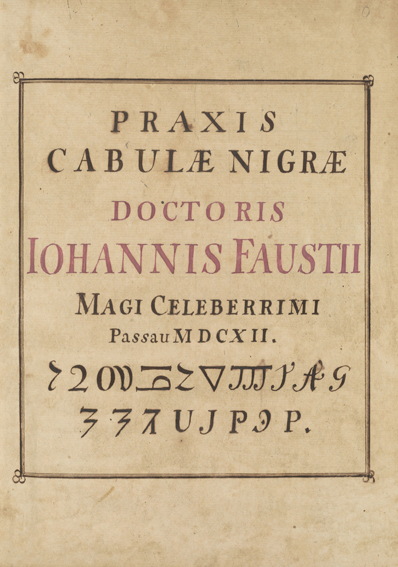

Johannes Kornreuther

Noblis Johannes Kornreutheri, Ordinis St. Augustini Prioris Magia Ordinis artium et Scientiarum abstrusarum. Anno 1515 Post partum Virginis. Manuskript, 16 Bl.

Exemplar: Universitätsbibliothek Augsburg

Die Magia Ordinis wird Johannes Kornreuther, einem Augustinerprior, zugeschrieben. Es gehört zu einer Reihe von Werken, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Deutschland erschienen und oft maßgeblichen kirchlichen Persönlichkeiten wie dem Jesuiten Josef Anton Herpentil oder dem berühmten Dr. Johannes Faust zugeschrieben werden.

Der Text übernimmt sowohl die salomonische als auch die faustische christliche Kabbala-Tradition. Dazu gehört die Erschaffung des Zauberstabs, des Kreises, ihrer jeweiligen Beschwörungen und ihrer Siegel, deren Flamme der Magier erhitzen soll, wenn der Geist sich weigert, sich zu manifestieren.

Die Struktur und der Inhalt des Manuskripts ähneln den drei anderen Zauberbüchern dieser Zeit: Josef Anton Herpentils Liber Spirituum, John Dees Tuba Veneris und Micheal Scots Compendium Magiae unnaturalis nigrae.

Magische Kunststücke

Die bekannten Hundert acht und dreyßig neu=entdeckten und vollkommen bewährten, Anietzo aber auf zwey hundert vermehrte Geheimnisse, oder Allerhand Magische, Spagyrische, Sympathetische, Antipathetische und Oeconomische Kunst=Stücke. Leipzig und Rudolstadt. 1737.

Exemplar: Nationalbibliothek der Tschechischen Republik, Prag

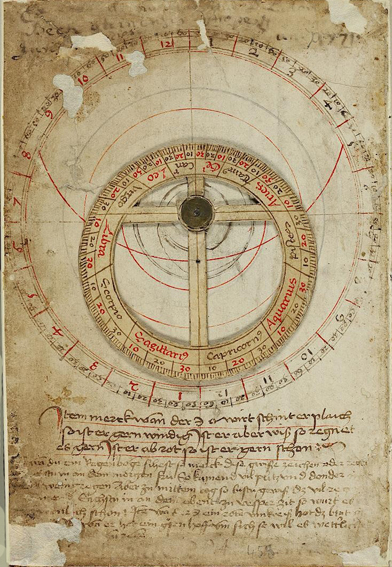

Magischer Calender

Ein Im[m]erwährender Natürlich-Magischer Calender, Welcher die Beschauung der Allertiefesten und Geheimesten Sachen, Ingleichen die Erkäntnüs der gantzen Philosophie in sich faßet. 1582

Exemplar: Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, Dresden

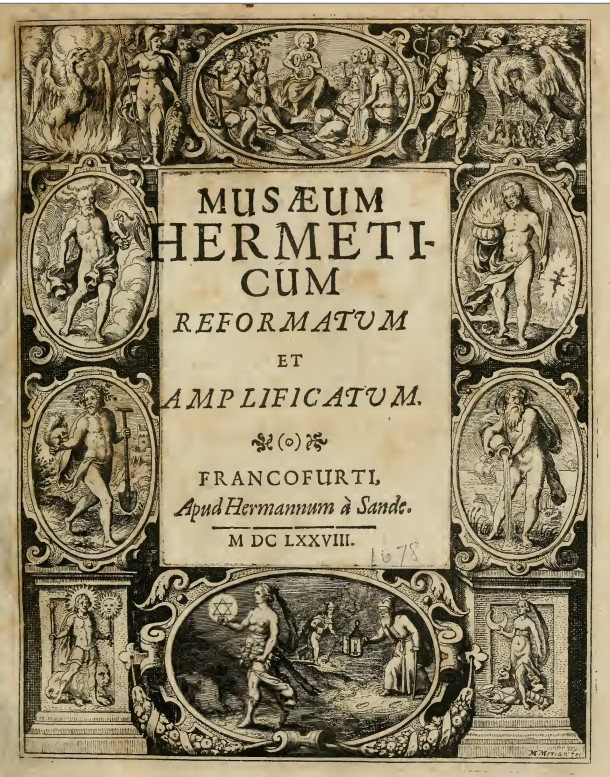

Musaeum Hermeticum

MusÆum hermeticum reformatum et amplificatum. Frankfurti, M DC LXXVIII (1678).

Exemplar: Getty Center, Los Angeles

Das Musaeum Hermeticum ist eine Sammlung alchemistischer Texte, die 1625 in lateinischer Sprache bei Lucas Jennis in Frankfurt erschien und in erweiterter Form 1678 in Frankfurt bei Hermann Sande (nachgedruckt 1749).

In der Ausgabe von 1678 sind Illustrationen von Matthaeus Merian. Eine englische Übersetzung von Arthur Edward Waite erschien in London 1893 in 2 Bänden.

Im Vergleich zur großen Sammlung des Theatrum Chemicum (ab 1602) enthält es kürzere Texte meist neueren Datums. Das Sammelwerk gehört zu den Klassikern der alchemistischen Literatur und wurde z. B. von Isaac Newton benutzt. Exemplare beider Auflagen waren in der Bibliothek von Isaac Newton.

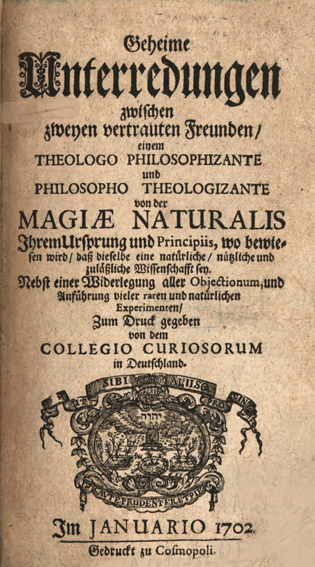

Geheime Unterredung

Geheime Unterredungen zwischen zweyen vertrauten Freunden/ einem Theologo Philosophizante und Philosopho Theologizante von Magiæ Naturalis, Ihrem Ursprung und Principiis, wo bewiesen wird, daß dieselbe eine natürliche/ nützliche und zuläßliche Wissenschafft sey. Nebst einer Widerlegung aller Objectionen und Anführung vieler raren und natürlichen Experimenten Zum Druck gegeben von dem Collegio Curiosorum in Deutschland. Gedruckt zu Cosmopoli; [Nürnberg] Im Januario 1702.

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Johann Daniel Mylius

Joannis Danielis Mylii Vetterani Hassi M. C. Tractatus Primus. Seu Basilica Medica Continens Tres Libros sev Partes De salutifera Medicina Antiqua Hippocratica: 1. Physiologiam. 2. Pathologiam. 3. Therapeuticam. Succincte demonstrat. Francofurti M.D.C.XVIII (1618).

Joannis Danielis Mylii Vetterani Hassi M. C. Opvs Medico-Chymicvm: Continens tres Tractatus sive Basilicas Quorum prior inscribitur Basilica Medica. Secundus Basilica Chymica. Tertius Basilica Philosophica. Francofurti 1620.

Joannis Danielis Mylii T. & Med. Candidati Wetterani Haßi Philosophia Reformata Continens Libros binos. I. Liber in septem partes divisus est. [...] II. Liber continet authoritates Philosophorum. Francofurti ANNO M. DC. XXII (1622).

Exemplar: Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Johannes Daniel Mylius oder Johann Daniel Mylius (1585- nach 1631) war ein deutscher Theologe, Arzt, Alchemist (Iatrochemie) und Musiker. Mylius war der Sohn eines Pfarrers und die Familie besaß die Walkmühle in Wetter bei Marburg. Er studierte ab 1596 am Pädagogium in Marburg und war dann Verlagslektor (Korrektor) und Hauslehrer in Frankfurt am Main. 1612 studierte er mit Erlaubnis des Landgrafen Moritz der Gelehrte Chemie in Gießen und dann Medizin in Marburg bei Heinrich Petraeus mit dem Lizenziat 1616. Danach war er wieder Verlagslektor in Frankfurt und begann mit der Veröffentlichung eigener medizinisch-pharmazeutisch-alchemistischer Schriften (Opus medico-chymicum, 1618 bis 1630, Antidotarium medico-chymicum reformatum 1620, Philosophia reformata 1622, Anatomia Auri 1628, Pharmacopoea Spagyrica 1628). Nebenher spielte er Laute in der protestantischen Barfüßerkirche in Frankfurt. 1622/23 war er in Kassel beim Landgrafen Moritz, für den er alchemistische Experimente durchführte, es ist aber anscheinend nicht zu einer dauerhaften Verbindung mit dem Landgrafen gekommen. Aufgrund einer alchemistischen Schrift, die er dem Winterkönig Friedrich V. (Pfalz) widmete musste er Frankfurt einige Zeit verlassen. Er promovierte in fortgeschrittenem Alter 1625 in Medizin (wo genau ist nicht bekannt). 1628 wird er Leibarzt des katholischen Erzbischofs von Trier. Nach 1632 gibt es keine Nachrichten von ihm.

In seinem umfangreichen dreibändigen Opus medico-chymicum findet sich im zweiten Band eine Behandlung der Iatrochemie. Auf weite Strecken kopiert er dabei Andreas Libavius und dessen Alchymia (1597). Es gibt darin auch genaue Abbildungen chemischer Geräte wie Destillierapparate und Öfen, auch im industriellen Maßstab. Zusätzlich lässt er aber auch einfließen, was er bei Johannes Hartmann, einem Professor für Iatrochemie in Marburg (und ab 1621 in Kassel), der auch sein Schwager war, gelernt hatte. Seine Philosophia reformata von 1622 enthält allegorische alchemistische Symbole (übernimmt aber viel aus einem Buch De arte Chymica von 1572).

Wikipedia

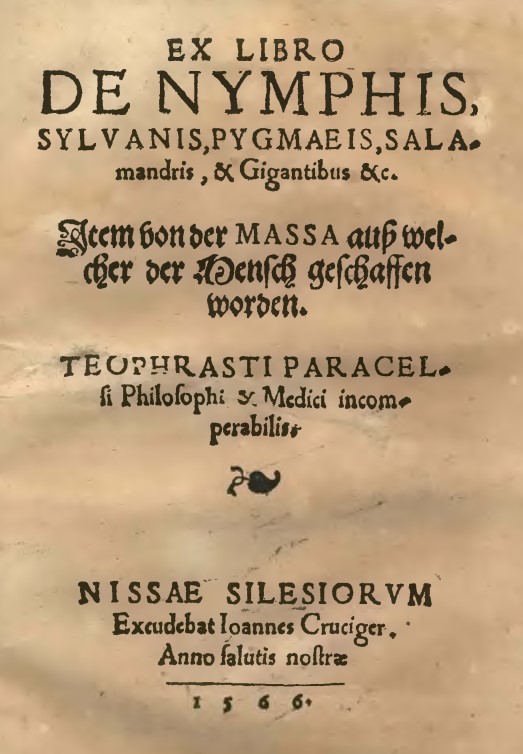

Paracelsus

Ex libro de Nymphis, Sylvanis, Pygmaeis, Salamandris et Gigantibus etc. Item von der Massa auss welcher der Mensch eschaffen worden. THEOPHRASTI PARACELsii Philosphi & Medici incomperabilis. Nissae Siloserivm Eexcudebat Iohannes Cruciger. Anno salutis nostræ 1566.

Exemplar: Śląska Biblioteka Cyfrowa (Die Schlesische Digitale Bibliothek), Kattowitz

Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus (* 1493 oder 1494 in Egg, Kanton Schwyz; † 24. September 1541 in Salzburg; mit allen bezeugten Namen, die nie alle gleichzeitig vorkommen, Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim), war ein Schweizer Arzt, Naturphilosoph, Naturmystiker, Alchemist, Laientheologe und Sozialethiker. Er wurde zu seiner Zeit vor allem als Arzt wahrgenommen und ist seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einer der berühmtesten europäischen Ärzte überhaupt. Er kritisierte die für die Medizin seiner Zeit grundlegende hippokratisch-galenische Säftelehre und reformierte die Heilkunde, indem er chemisch-biologisch-dynamische Auffassungen und alchemistische Ideen in sie einführte. Er veröffentlichte seine Schriften statt in Latein meist in der deutschen Volkssprache.

Paracelsus ging davon aus, dass Menschen einen Astralkörper haben, den er als Medium und Mittelwesen zwischen Körper und Geist und zwischen Erde und Gestirnen verstand. Die Wissenschaft darüber nannte er Astronomia, die auch die magia einschließe. Darunter subsumierte er auch die Astrologie, die für ihn den Anspruch erheben konnte, eine universelle Psychologie und eine tiefe Wahrheit direkt aus der höchsten Quelle Gottes zu sein. Laut dem Medizinhistoriker Robert-Henri Blaser teilte er sie in drei Teile:

Die medizinische Astrologie, die die Konstellationen vorgibt, wann Pflanzen und Kräuter gepflückt und zubereitet und als Arzneimittel verarbeitet und verabreicht werden sollen und wann der richtige Zeitpunkt für „magische“ Operationen ist. Diese Überzeugung geht auf den Glauben an die Parallelität von Mensch und Makrokosmos zurück, die, wie der Religionswissenschaftler Kocku von Stuckrad betont, als Spiegelung zu verstehen sei, nicht als einfache Kausalität in dem Sinne, dass ein Planet eine Krankheit verursache. Paracelsus schrieb: „Im Menschen sind Sonne und Mond und alle Planeten, desgleichen sind auch in ihm alle Sterne und das ganze Chaos.“

Die Astrosophie: Damit bezeichnet er die Sternenweisheit der

„alten Magier“. Alle Leidenschaften der Menschen sind nach Paracelsus

astralplanetarischer Natur. Die Astrosophie stelle auch Erkenntnis durch Symbole

und Analogieketten dar. Für Blaser war sie die „esoterische Religion“ von

Paracelsus.

Astrologie oder Horoskopie, die Paracelsus verachtete, weil sie nur eine

oberflächliche Betrachtung der Sterne darstelle und als käufliche Ware nur ein

Plagiat der wahren Weisheit sei.

Der Pharmaziehistoriker Wolf-Dieter Müller-Jahncke sieht dagegen eine Unterscheidung der Astronomia in vier Teildisziplinen: die naturalis astronomia, die supera astronomia, die astronomia olympi novi und die astronomia inferiorum. Diese vier „Astronomien“ unterteilt er jeweils in neun membra als Instrumente der Erkenntnis.

Für Paracelsus, dessen Konzepte angeblich neuplatonische kosmologische Elemente enthalten, ist der materielle Körper lediglich ein Teil des für den gewöhnlichen Betrachter zu großen Teilen nicht-sichtbaren vollständigen Körpers. Wer jedoch durch stetige Arbeit an sich selbst (innere Umwandlung) der göttlichen Erleuchtung, des göttlichen Feuers teilhaftig würde, der könne die Welt mit anderen Augen, d. h. „im Lichte der Natur“ sehen (Opus Paramirum), und nur der würde auch zum Arzt taugen, denn: „Es ist verfehlt, in der Medizin sein Wissen vom Hörensagen und Lesen zu schöpfen […] Die Naturkraft im Feuer sei auch unser Lehrmeister“ und „Das Feuer aber macht sichtbar, was sonst im Dunkel ist. Nach dieser Methode soll die Wissenschaft vorgetragen werden“ (Opus Paramirum). Zudem ist im Opus Paramirum zu lesen „So sol doch die arznei nit im glauben sten sonder in den augen. nichts stet im glauben als der seelen krankheit und selikeit. alle arznei des leibs stet sichtbar on allen glauben“. Für Paracelsus ist die Natur der wahre Arzt und zugleich die wahre Apotheke. Zur erfolgreichen Ausübung der ärztlichen Kunst bedarf es nach Paracelsus neben der Gnade Gottes der Kenntnis und Beherrschung vierer Teildisziplinen. Dazu zählen:

Philosophie: „Einer, der ein Philosoph sein und sich vor Falschem bewahren will, der muss seiner Philosophie eine solche Grundlage geben, dass er Himmel und Erde in einem Mikrokosmos zusammenfasst.“

Astrologie (eingeschlossen in den Begriff Astronomie): „So nun der Mensch in seiner ganzen Zusammensetzung begriffen werden soll durch einen jeden Arzt, so wisset jetzt, dass die Astronomie der zweite Grund ist und die obere Sphäre der Philosophie darstellt.“

Alchemie: „Denn die Natur ist so subtil und scharf in ihren Dingen, dass sie nicht ohne große Kunst angewendet werden mag. Denn sie bringt nichts an den Tag, das für sich selbst vollendet wäre, sondern der Mensch muss es vollenden. Diese Vollendung heißt Alchemia.“ – „Darum so lerne Alchimiam, die sonst Spagyria heißt, die lehrt zu scheiden das Falsche vom Gerechten.“

Proprietas (Redlichkeit): „Darum soll der Arzt des Volkes Glauben

besitzen, so hat er ihn auch bei Gott.“

Obgleich Paracelsus Krankheiten, etwa die „Wassersucht“, astromedizinisch

interpretierte, lehnte er die Astrologie seiner Zeit weitgehend ab und formte

daraus einen auch die magia einschließenden (christlichen) Begriff der

astronomia. Er unterschied die naturalis astronomia, die supera astronomia, die

astronomia olympi novi und die astronomia inferiorum. Diese vier „Astronomien“

unterteilt er jeweils in neun membra als Instrumente der Erkenntnis.

Paracelsus entwickelte in drei Werken – De sagis, De pestelitate und Philosophia sagax – eine Theorie des Hexenwesens. Die Grunddisposition, eine Hexe zu werden, bestimme der Aszendent bei der Geburt. Später sei ein Kontakt zum „aszendentischen Geist“ (dem Teufel) wichtig, weil dieser über Träume Anweisungen gäbe, Schaden zu stiften. Hexen könne man an 12 Merkmalen erkennen, etwa dass sie „den Mann fliehen“ und „Künstlern nachfragen“. In De sagis (Über Hexen) erwähnt Paracelsus den Wetterzauber als primären Schaden, den Hexen an der Gemeinschaft anrichten. Dabei lehre der Aszendent die Hexen, wie sie über ein vierköpfiges Zepter Unwetter aus einer der vier Windrichtungen anziehen können. Bei den Krankheitszaubern stellt er Schmerzen heraus, die in die betreffende Person „hineinschössen“, ohne die Haut zu verletzen (Hexenschuss). Eine Hexe könne allein durch Willenskraft den Himmel so vergiften, dass es die Pest auf die Erde regne. Neben dem Gift- und Viehzauber beschreibt Paracelsus den Bildzauber. Dabei fertigten die Hexen Skulpturen aus Brot oder Wachs, die bestimmten Menschen ähnelten. Durch Schlagen von Nägeln in die Füße würden Opfer über größere Distanzen zu hinken beginnen. Der Teufel hole sich seinen Samen von Tieren, und wenn er mit einer Hexe Unzucht treibe, gebäre diese auf dem Höwberg ein tierartiges Kind, ein Monster.

Die populäre Vorstellung verbindet heute seinen Namen mit Naturheilkunde, Spagyrik und ganzheitlicher Medizin.

Wikipedia

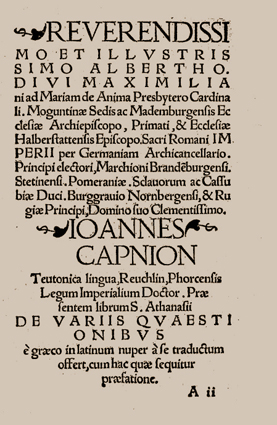

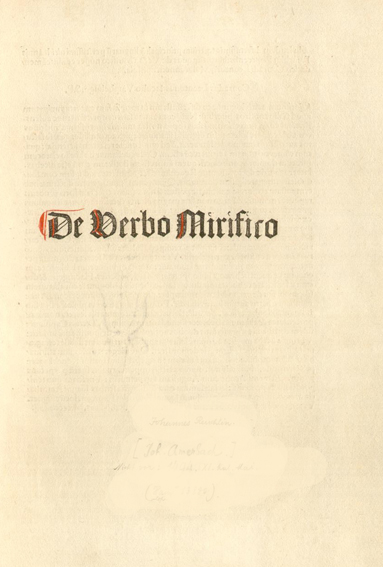

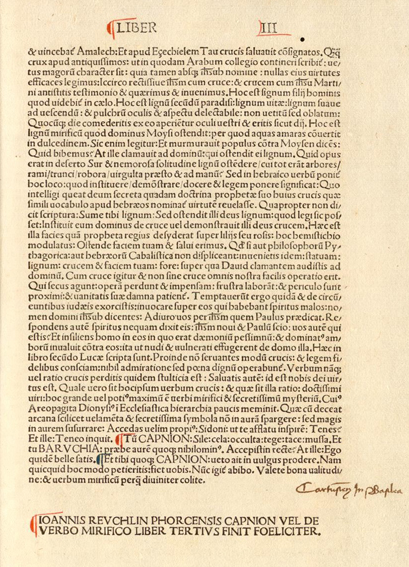

Johannes Reuchlin

De Verbo Mirifico| IOANNIS REVCHLIN PHORCENSIS CAPNION VEL DE/ VERBO MIRIFICIO LIBER TERTIUSFINIT FOELICITER,| (Kolophon)

Exemplar: Universitätsbibliothek, Basel

IOANNIS REVCHLIN/PHORCENSIS LL. DOC. DE ARTE CABALISTICA LIBRI TRES LEONI X. DICATI. |Hagenau apud Thomam Mense Martio. M.D.XVII (1517). (Kolophon)

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Johannes Reuchlin (auch Johann Reichlin, gräzisiert Kapnion und Capnion, Capnio (Räuchlein; 1455-1522) war ein deutscher Humanist, Philosoph, Jurist und Diplomat der Renaissancezeit. Er gilt als der erste bedeutende deutsche Hebraist christlichen Bekenntnisses und verteidigte den Wert dieser Literatur vor der Inquisition.

Erasmus von Rotterdam und Johannes Reuchlin gelten als die beiden wichtigsten europäischen Humanisten. Von seinem älteren niederländischen Kommilitonen Rudolf Agricola beeinflusst, entwickelte sich Reuchlin zum deutschen Repräsentanten des Renaissance-Platonismus. Er entdeckte die mystische und theologische Grundhaltung in den Chaldäischen Orakeln und der Kabbala (De verbo mirifico 1494 und De arte cabalistica 1517) und setzte sie mit Zoroaster und Pythagoras in Beziehung, wodurch er Pythagoras als theologisch-philosophische Vermittlungsfigur zwischen jüdischer Weisheit und griechischer Wissenschaft einführte.

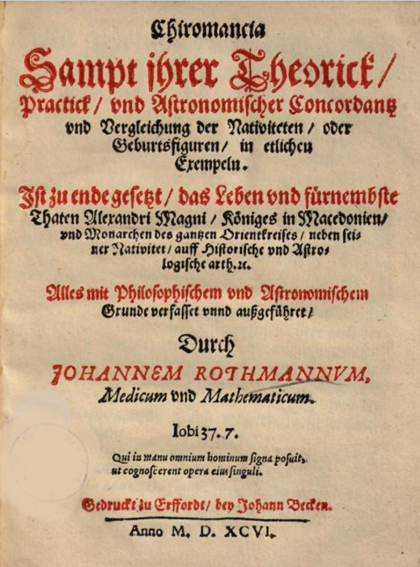

Johannes Rothmann

Chiromancia Sampt jhrer Theorick, Practick, und Astronomischer Concordantz und Vergleichung der Nativiteten, oder Geburtsfiguren, in etlichen Exempeln. […] Durch JOHANNEM ROTHMANNUM. Erffordt, Anno M. D. XCVI (1606).

Exemplar: Staats- und Stadtbibliothek, Augsburg

Johannes Rothmann (* um 1560 in Bernburg) war ein Arzt und Verfasser eines Buches zur Handlesekunst. Johannes Rothmann war ein Bruder des bekannten Mathematikers und Astronomen Christoph Rothmann und stammte wie dieser aus Bernburg. Er nahm zusammen mit seinem Bruder Christoph (und dem dritten Bruder Berthold) an den astronomischen Beobachtungen bei Landgraf Wilhelm IV in Kassel teil. Rothmann studierte in Leipzig und promovierte in Wittenberg (1590) und Basel (1592). Danach ließ er sich als Arzt in Erfurt nieder.

Johannes Rothmanns eigener Ruhm speist sich aus seinem Buch über die Chiromantie oder Handlesekunst, das 1595 zuerst auf Latein und dann 1596 auch auf Deutsch erschien. 1652 erschien eine englische Übersetzung[1]. Das Buch wird bis in die jüngste Vergangenheit zitiert und neu aufgelegt.[2] Noch bis 1619 publizierte Rothmann weitere Schriften zu Themen der Chiromantie und der Meteorologie.

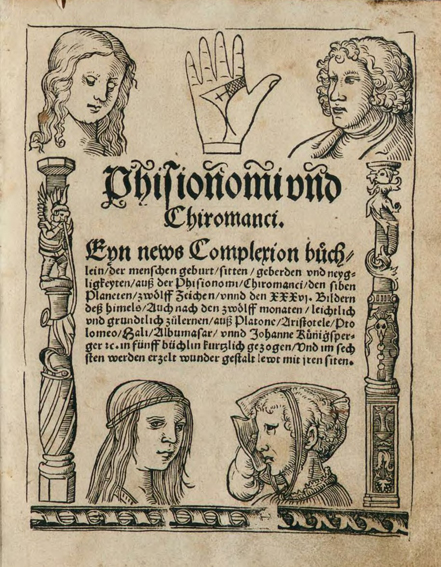

Bartolomeo della Rocca

Phisionomi und Chiromanci. Eyn news Complexion büchlein, der menschen geburt, sitten, geberden und neygligkeyten, auß der Physionomi, Chiromanci, den sieben planeten, zwöff Zeichen, vnnd den XXXvl. Bildern des himels, Auch nach den zwöff monaten, leichtlich vnd grundtlich zülernen, auß Platone, Aristotele, Prolomeo, Bali, Albumasar, vnnd Johanne Künigsperger etc. in fünff büchlin kurtzlich gezogen, Vnd im sechsten werden erzelt wunder gestalt lewt mit jrem siten. Straßburg. Anno M.D.XL (1540).

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

* della Rocca, Bartolomeo. Chyromantie ac physionomie anastatis ... Bologna: n.p., 1504.

Bartolomeo della Rocca, auch bekannt als Cocles (1467-1504), war ein Gelehrter der Chiromantie , Physiognomie , Astrologie und Geomantie, der während der Herrschaft des Hauses Bentivoglio ab 1323 in Bologna, Italien, lebte bis 1506.

In den Monaten vor April 1498 beteiligte er sich (zusammen mit anderen) an der Erstellung einer Liste mit Vorhersagen über die Lebenserwartung verschiedener Persönlichkeiten für Giovanni Bentivoglio , Diktator von Bologna und Vater seines Chefs Alessandro Bentivoglio. Das Werk von Bartolomeo della Rocca wurde vom italienischen Philosophen Alessandro Achillini gefördert. Sein Hauptwerk, Chiromantie ac physionomie anastasis, wurde 1504 veröffentlicht, dann das Compendio of Fisiognomica („Kompendium der Physiognomie“), das nach seinem Tod 1553 in Straßburg veröffentlicht wurde.

Wikipedia

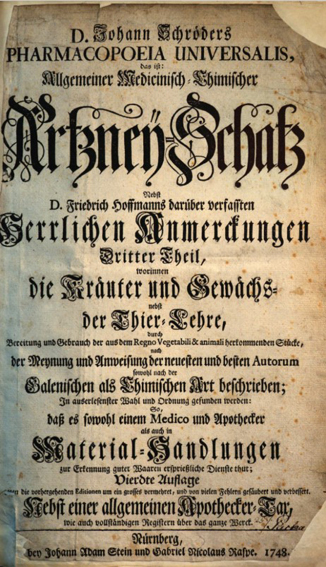

Johann Schröder

D. Johann Schröders/ Pharmacopoeia Universalis,/ das ist:/ Allgemeiner Medicinisch-Chimischer/ Artzney-Schatz/ […]/ Dritter Theil, / […]/ Nürnberg,/ Bey Johann Adam Stein und Gabriel Nicolaus Raspe./ 1748.

Exemplar: Nationalbibliothek der Tschechischen Republik, Prag

Johann Schröder (1599 oder 1600-1664) war ein deutscher Mediziner. Er verfasste den „Artzney-Schatz“, das wichtigste Arzneibuch des 17. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Schröder schrieb sein Hauptwerk, den „Artzney-Schatz“, zunächst in Latein. Er erschien 1641 in Ulm und hatte ungeheuren Erfolg. Zwischen 1641 und 1746 erschienen 14 lateinische Ausgaben, dazu Übersetzungen ins Englische, Französische und Deutsche. Die erste deutsche Übersetzung wurde 1684 in Nürnberg herausgegeben, gefolgt von sechs weiteren bis 1746/48. Schröder war treuer Anhänger des zu seiner Zeit als Revolutionär empfundenen Arztes und Alchimisten Paracelsus.

In seinem Buch können die verschiedenen Strömungen der Pharmazie im 17. Jahrhundert festgestellt werden. Die moderne, exakte, experimentelle Naturwissenschaft gewann immer mehr an Raum. Das Arzneibuch ist ein Werk seiner Zeit. In vielen Bereichen schwankt es zwischen aufgeklärter Wissenschaft und Aberglaube. (Auch gegen Zauber-Krankheiten führt es im Register 24 Arzneimittel auf.)

Neben der theoretischen Einleitung hatten die folgenden Abschnitte für Ärzte, Apotheker und Wundärzte einen hohen praktischen Nutzen. Schröder hatte das Arzneiwissen seiner Zeit aus den verschiedenen Quellen zusammengetragen und übersichtlich strukturiert. Damit wurde sein Werk zu einem populären Apothekerhilfsbuch, das alle Bereiche der Apothekerkunst umfasste.

Der „Artzney-Schatz“ von 1693 ist kein reiner „Schröder“ mehr. Der Arzt Friedrich Hoffmann der Ältere (1626–1675), der Vater des Arztes Friedrich Hoffmann, schrieb 1675 einen Kommentar, der manche „veraltete“ Ansicht korrigierte. Der Kommentar wurde in die deutsche Ausgabe eingearbeitet und machte das Werk weiterhin aktuell, so dass es für insgesamt 100 Jahre als Standardwerk der deutschen Medizin in Gebrauch war.

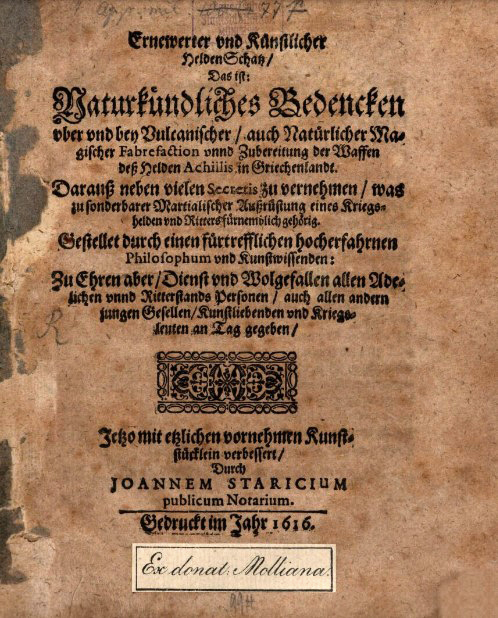

Johannes Staricius

Ernewerter vnd Künstlicher HeldenSchatz/ Das ist; Naturkündliches Bedencken vber vn[d] bey Vulcanischer/ auch Natürlicher Magischer Fabrefaction und zubereitung der Waffen deß Helden Achillis in Griechenlandt. Daraus neben viele[n] Secretis zu vernehmen/ was zu soderbarer Martialischer Außrüstung eines Kriegshelden und Ritters fürnemblich gehörig. [...] Jetzo mit etzlichen vornehmen Kunststücklein verbesert/ Durch JOHANNEM STARICIUM publicum Notarium. Gedruckt im Jahr 1616. [Frankfurt am Main]

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

Johannes Staricius, auch Staritius, Startz, Pseudonyme/Anagramme Jonas a Strein, fides ChriStiana (* um 1580 in Schkeuditz; † nach 1624) war ein deutscher Dichter, Jurist, Komponist und Alchemist.

Neben den oben erwähnten Paracelsusschriften gründet sich Staricius’ Nachruhm vor allem auf sein 1615 erschienenes erstes und bei weitem bekanntestes, im weiteren Sinne „alchemistisches“ Werk, den „Heldenschatz“. Dabei handelt es sich um ein im Laufe der Zeit in Neudrucken erweitertes Sammelsurium von mehr oder weniger „magischen“ Rezepten. Pikanterweise muss sich Staricius später gegen den von Jacob Alstein vorgebrachten Vorwurf zur Wehr setzen, er habe bei Heinrich Khunrath abgeschrieben. Allerdings hatte Staricius zum einen selbst im Vorwort darauf hingewiesen, sein Werk basiere auf dem Manuskript eines Alchemisten (bei dem es sich um Alstein selbst handelt), das dieser bei ihm „vergessen“ habe. Es handelte sich um ein Manuskript Heinrich Khunraths mit dem Titel „Consilium de Vulcani Magica Fabrefactione Armorum Achillis“ von 1597, das in alchemistischen Zirkeln zwar geheim gehalten wurde, aber doch recht weit verbreitet war. Der Titel geht auf eine Szene aus der klassischen Antike zurück, nämlich die aus Homers Illias bekannte Darstellung der Herstellung der Rüstung des Achilles durch den Gott Vulkan, der diese auf Wunsch der Göttin Venus aus verschiedenen Metallen herstellt. Und trotz aller Alchemie handelt es sich im Kern um „eine Schutz-, besser Kunstkammer für „Helden“ oder doch für Kriegsleute, ein militärisches Handbuch“. Staricius gedruckte Version, der Heldenschatz, oder genauer die als „HeldenSchatz / Das ist; Naturkündliches Bedencken vber vn[d] bey Vulcanischer / auch Natürlicher Magischer Fabrefaction vnd zubereitung der Waffen deß Helden Achillis in Griechenlandt“ erschienene Schrift, wurde sehr populär, und ihr Glanz nahm über die Jahrhunderte eher zu als ab. Hereward Tilton hat in seiner Darstellung Ausgaben aus den Jahren 1615, 1616, 1624, 1647, 1655, 1658, 1676, 1682, 1685, 1694, 1702, 1720, 1730, 1734, 1743, 1750, 1840, 1855 und sogar 1978 gefunden.

Wikipedia

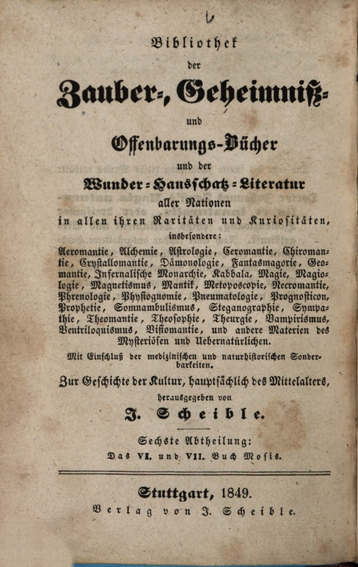

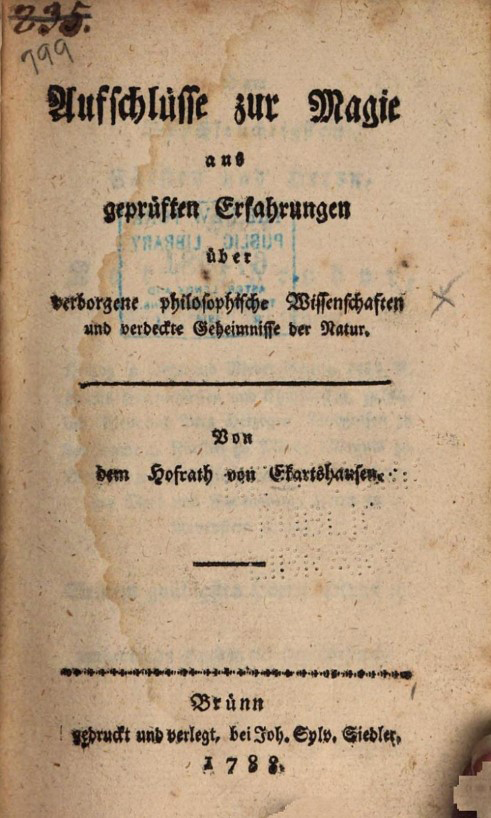

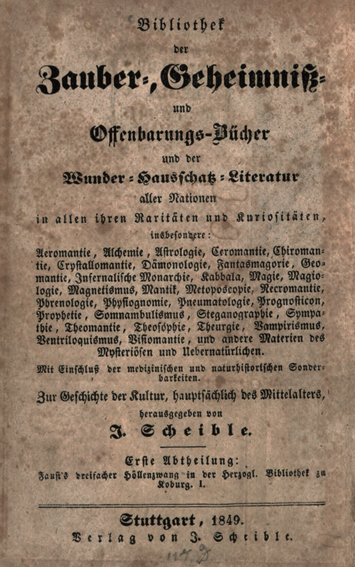

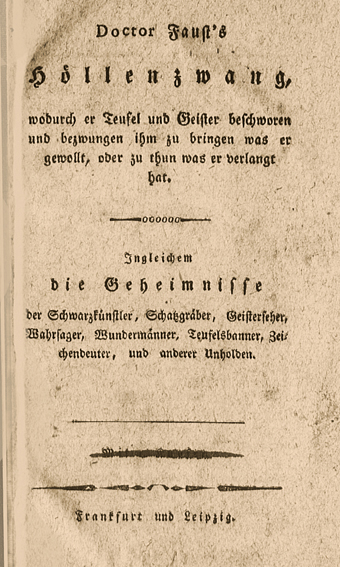

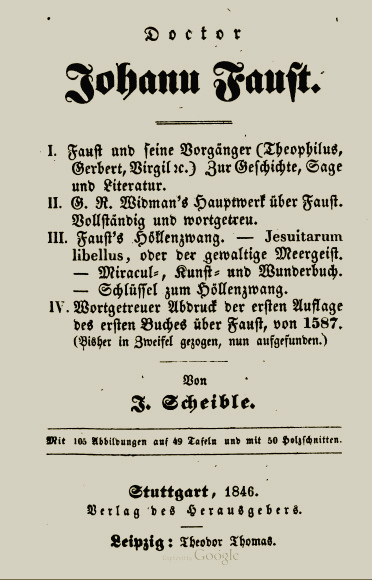

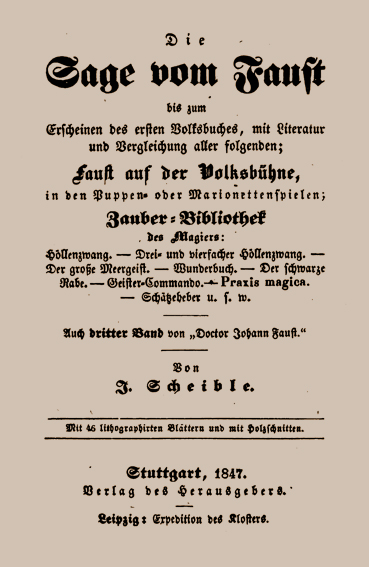

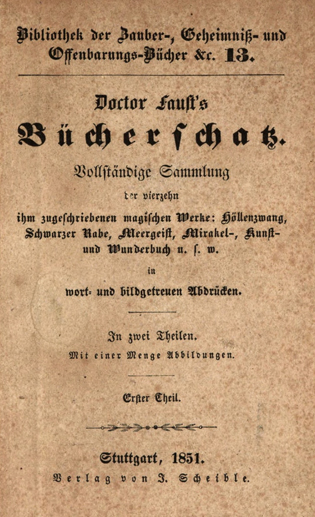

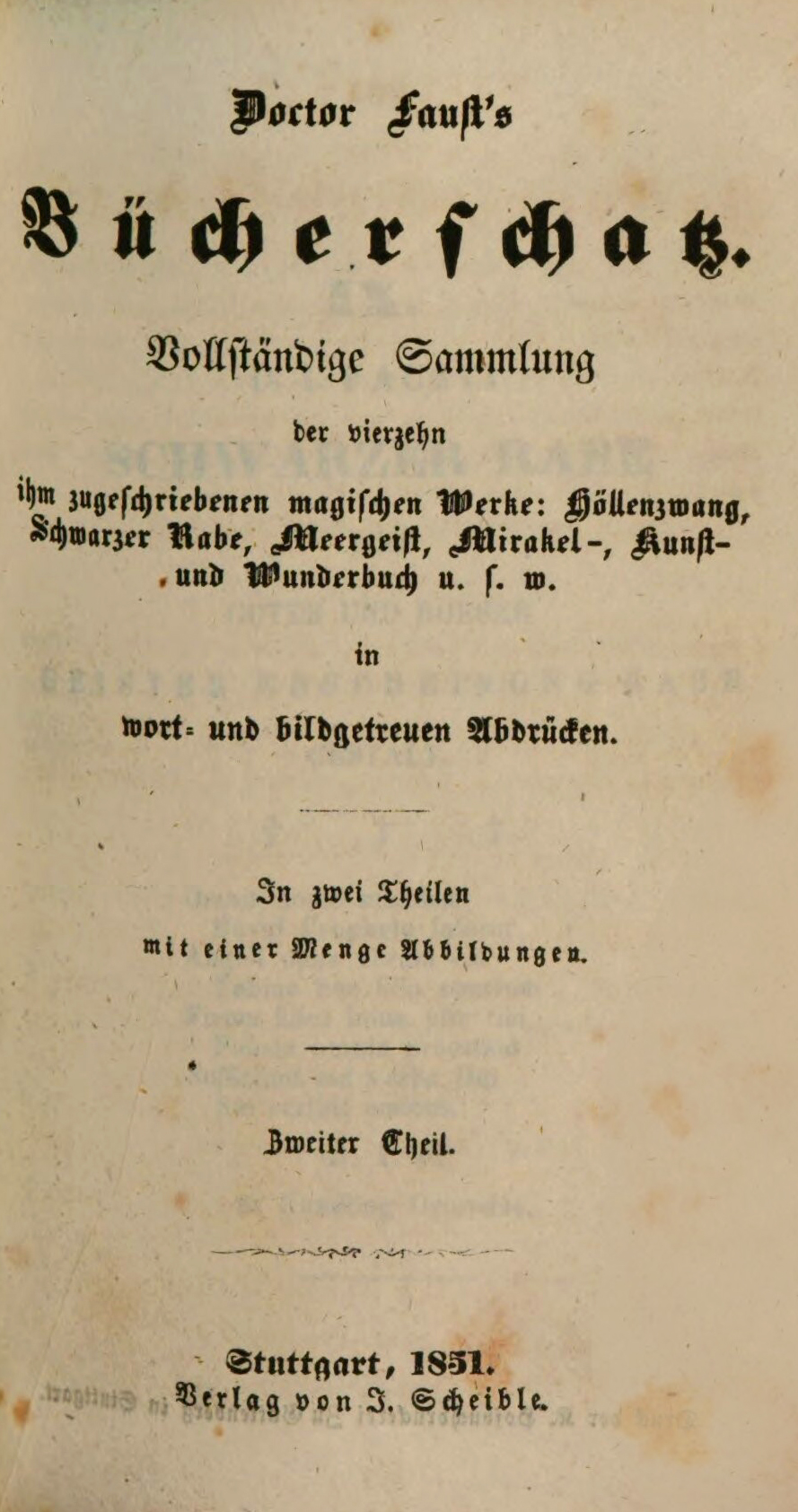

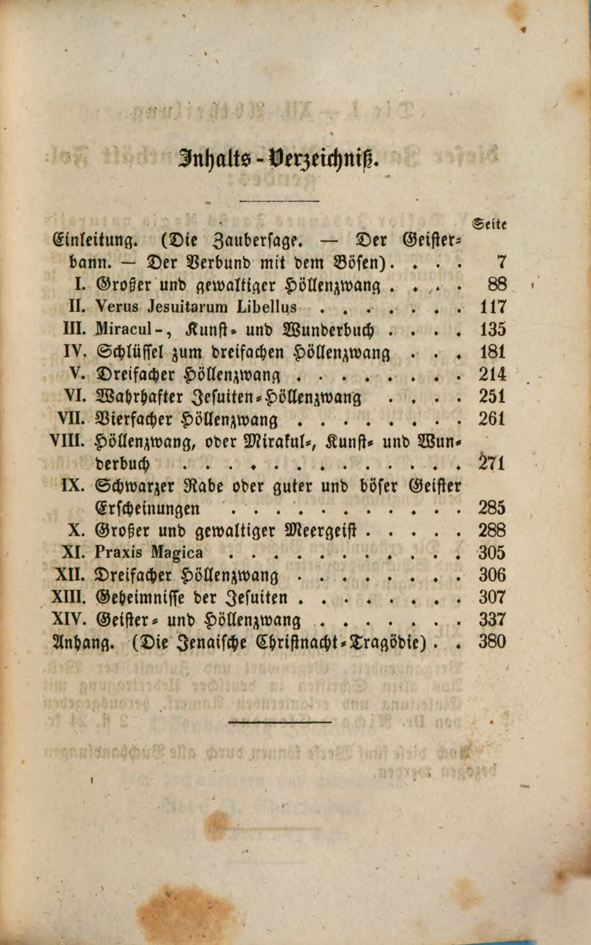

Bibliothek der Zauberliteratur

Bibliothek der Zauber-, Geheimniß- und Offenbarungs-Bücher und der Wunder-Hausschatz-Literatur aller Nationen in allen ihren Raritäten und Kuriositäten:

Doktor Johannes Faust's Magia naturalis et innaturalis oder Dreifacher Höllenzwang, letztes Testament und Siegelkunst. Nach einer kostbar ausgestatteten Handschrift in der Herzoglichen Bibliothek zu Koburg herausgegeben in 5 Abtheilungen. Stuttgart 1849.

Das sechste und siebente Buch Mosis: das ist: Mosis magische Geisterkunst, das Geheimniß aller Geheimnisse; wort- und bildgetreu nach einer alten Handschrift. Stuttgart 1849.

Exemplar: Bayerische Staatsbibliothek, München

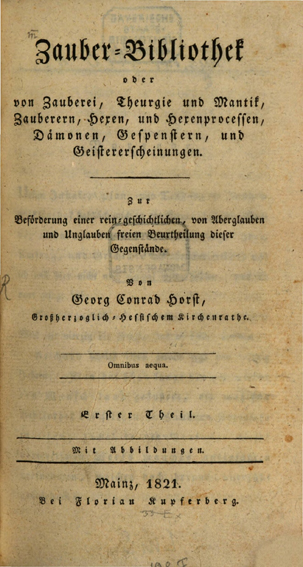

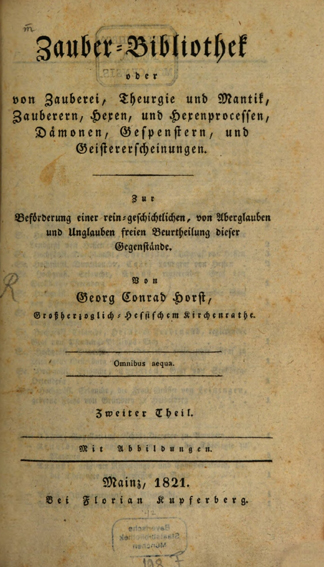

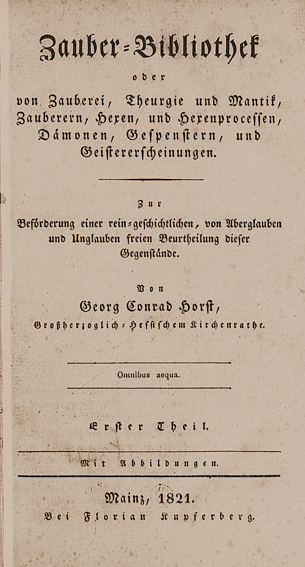

Zauber-Bibliothek

Zauber-Bibliothek oder von Zauberei, Theurgie und Mantik, Zauberern, Hexen und Hexenprocessen, Dämonen, Gespenstern und Geistererscheinungen. Zur Beförderung einer rein-geschichtlichen, von Aberglauben und Unglauben freien Beurtheilung dieser Gegenstände. Von Georg Conrad Horst. Erster bis sechster Theil. Mainz 1821-1826.

Exemplare: Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar

Georg Conrad Horst (1767 oder 1769 - 1832) war ein deutscher evangelischer Theologe, Prediger und Schriftsteller. Er ist der Verfasser einer Reihe von Werken über Magie und Okkultismus, wovon insbesondere seine umfangreiche Zauber-Bibliothek hervorzuheben ist, die als einer der „drei großen Geister-Klassiker aus der Goethezeit“ gilt. In seiner Zauber-Bibliothek oder von Zauberei, Theurgie und Mantik, Zauberern, Hexen, und Hexenprocessen, und Geistererscheinungen (Mainz, Bei Florian Kupferberg, 1821–1826 in 6 Bänden) liefert er eine zum Teil kommentierte Anthologie alter Manuskripte und Akten, die sich mit Magie, Dämonenbeschwörungen, Zauberschriften, Hexenprozessen, Geistererscheinungen und Vampirismus beschäftigen. Darin enthalten ist unter anderem „Pnevmatologia Occulta et vera“ und „Faustens Dreifacher Höllen-Zwang“.

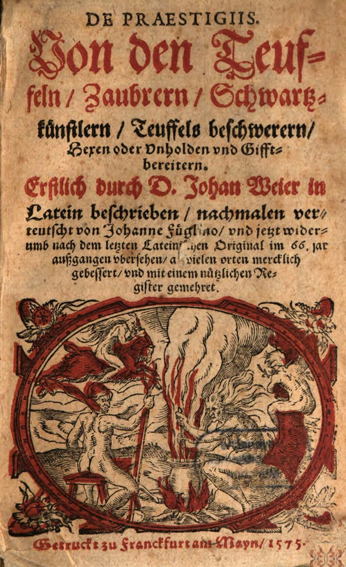

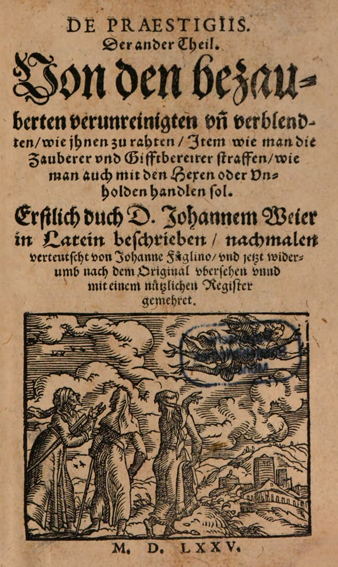

Johannes Weyer

De Praestigiis. Erstlich durch D. Johan Weier in Latein beschrieben, nachmalen verteutscht von Johanne Füglino, und jetzt widerumb nach dem letzten Lateinischen Original im 66. jar außgangen ubersehen, an vielen orten mercklich gebessert, und mit einem nützlichen Register gemehret (2 Bände).

Band 1: „Von den Teuffeln, Zaubrern, Schwartzkünstlern, Teuffels beschwerern, Hexen oder Unholden und Gifftbereitern“.

Band 2: Von den bezauberten verunreinigten und verblendten, wie ihnen zu rahten, Item wie man die Zauberer und Gifftbereiter straffen, wie man auch mit den Hexen oder Unholden handlen sol.

2. Aufl., Frankfurt am Main 1575.