Reisen nach Sylt– heute und vor 130 Jahren

Heute ist die Insel mit Kraftfahrzeugen vom deutschen Festland aus nur mit Autozügen zu erreichen. Diese werden durch zwei Anbieter, die DB Fernverkehr (Sylt Shuttle) und die RDC Deutschland (Autozug Sylt), angeboten. Die Fahrzeuge werden in Niebüll auf Züge verladen und über die Marschbahn bzw. den Hindenburgdamm nach Westerland gefahren. Neben den Autozügen verkehren über den Hindenburgdamm Nahverkehrszüge der DB Regio Schleswig-Holstein und Fernverkehrszüge (IC) der Deutschen Bahn. Die Bahnhöfe der Insel sind (von Ost nach West): Morsum, Keitum und Westerland Endbahnhof. Letztgenannter liegt als Verkehrsknoten mit ZOB im Zentrum des Inselhauptortes und ist zudem die nördlichste Bahnstation Deutschlands.

Zwischen der dänischen Nachbarinsel Rømø und dem Hafen in List besteht eine Verbindung mit den beiden Fahrzeug- und Personenfähren der FRS Syltfähre. Diese verkehren bis zu sechzehn mal täglich und ist nach dem sogenannten „Sylt-Shuttle“ die zweitwichtigste Verbindung für Kraftfahrzeuge. Weitere Schiffsverbindungen bestehen im Personenverkehr saisonal mit der Adler-Express, die von Cuxhaven aus, jeweils an den Tagen Donnerstag bis Sonntag Hörnum erreicht.

Sylt ist über den Flughafen Sylt per Linien- und

Charterverbindungen zu erreichen, die seit Ende der 1990er-Jahre erheblich an

Bedeutung gewannen. In der Sommersaison bestehen mehrmals täglich direkte

Flugverbindungen von und zu deutschen Großstädten und Ballungsräumen; 2019

wurden hier 140.000 Fluggäste gezählt.

Wikipedia

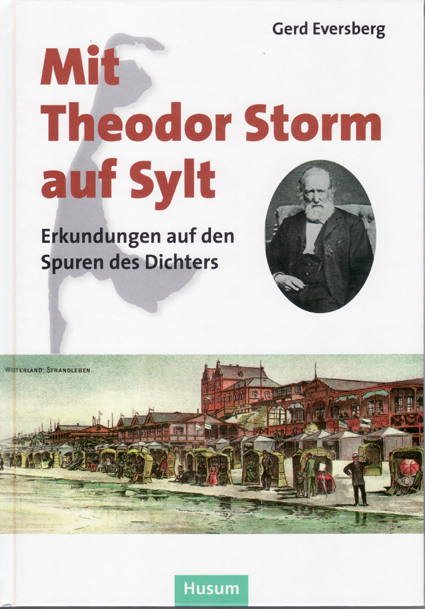

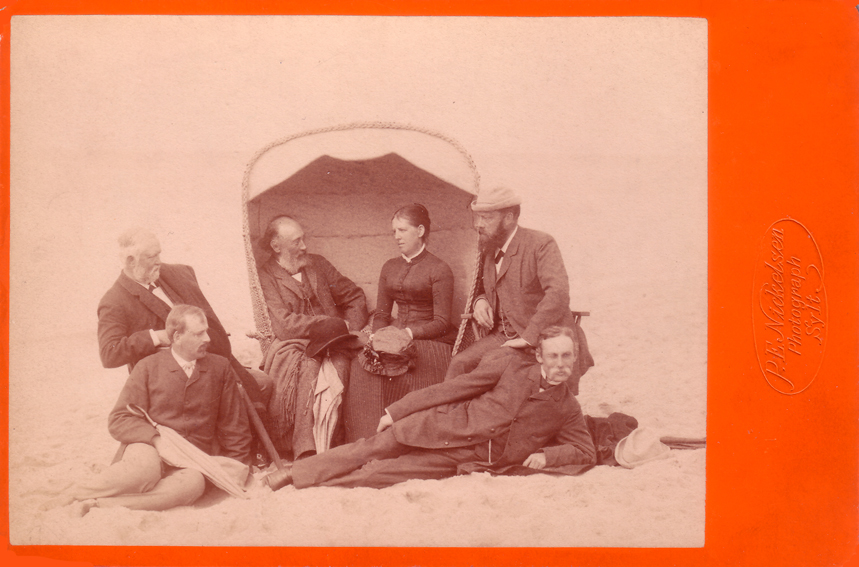

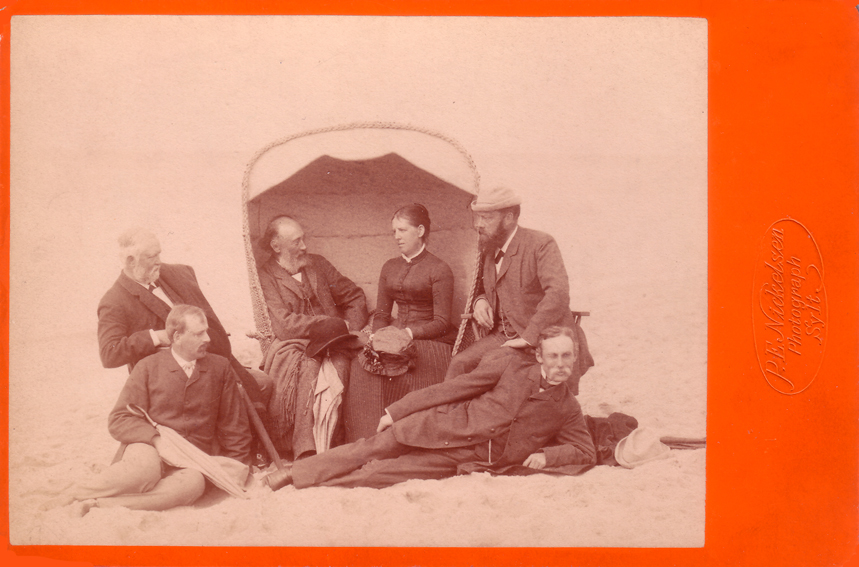

Als der Husumer Dichter Theodor Storm (1871-1888) im August 1887 nach mehrwöchiger Vorbereitung seine einzige Reise nach Sylt begann, befand sich das Verkehrswesen in Nordfriesland gerade im Umbruch.

Theodor Storm mit Tochter und Freunden am Strand von Westerland 1887. Foto von Paul Ebe Nickelsen, Westerland

Das Eisenbahnzeitalter begann für die Herzogtümer Schleswig und Holstein bereits in dänischer Zeit, als am 4. Oktober 1854 die Linie Flensburg – Ohrstedt – Husum – Tönning der „Frederik VII's Sydslesvigske Jernbane“ eröffnet wurde. Seit 1856 konnte man von Ohrstedt mit dem Zug nach Rendsburg fahren und gelangte von dort über Neumünster und Elmshorn nach Altona. Da Altona zum Königreich Dänemark gehörte, war dort auch das schleswig-holsteinische Eisenbahnnetz zu Ende; erst 1866 wurde die Verbindungsbahn nach Hamburg eröffnet.

Nach der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 wurde der Aufbau des Eisenbahnnetzes überall forciert. Die neue Eisenbahn war sogar einer der Gründe dafür gewesen, dass Storm im Jahre 1880 Husum verlassen und sich mit seiner Familie in Hademarschen niedergelassen hatte, wo sein Bruder Johannes einen großen Holzhandel betrieb. Denn nachdem 1877 die Strecke Heide - Neumünster eingeweiht worden war, die zwischen den Dörfern Hademarschen und Hanerau hindurchführte, erhoffte sich Storm regelmäßige Besuche von Freunden aus Mittel- und Süddeutschland, die sein neues Domizil mit der Eisenbahn bequem erreichen konnten, denn die neue Station „vor der Tür“ lag näher an Kiel und Hamburg als an Husum.

Mit der „Westholsteinischen Eisenbahn-Gesellschaft“ konnte man von Heide über Weddinghusen nach Carolingenkoog fahren, von wo aus seit 1886 eine Dampf-Fähre die Reisenden über die Eider setzte. In Tönning mussten die Storms dann bloß noch in den Zug nach Husum einzusteigen.

Mittlerweile hatte man die so genannte Marschbahn in Angriff genommen, mit der die gesamte Westküste der Provinzen Schleswig und Holstein für den Güter- und Personenverkehr erschlossen werden sollte. Die Marschbahn ging aus der Glückstadt-Elmshorner Eisenbahn-Gesellschaft hervor, die kurz nach der Inbetriebnahme der Strecke Altona-Kiel im Jahre 1844 eine Bahnlinie von Elmshorn nach Glückstadt gebaut hatte. 1857 erfolgte eine Verlängerung bis an die Stör vor Itzehoe, 1878 wurde der Fluss mittels einer Drehbrücke gequert und die Strecke bis Heide zum Bahnhof der Bahnstrecke Neumünster-Heide verlängert.

1886 begann der Weiterbau der Strecke, am 1. September wurde Lunden erreicht. Dann aber verzögerten sich die Arbeiten beim Bau der Eiderbrücke bei Friedrichstadt, so dass die Trasse bis Husum und weiter über Niebüll nach Tondern noch nicht befahren werden konnte.

Fahrplan der Sylter Dampfschiff-Gesellschaft für die Saison 1894

Allerdings gab es bereits vor Eröffnung der Marschbahn die Möglichkeit, in einem Tag, also ohne die lästige Übernachtung auf Föhr, Sylt zu erreichen, und zwar mit der alten Südschleswigschen Eisenbahnlinie Tönning-Flensburg. So konnte Storm Anfang August 1887 im alten Husumer Bahnhof gemeinsam mit seiner Tochter und mit Ferdinand Tönnies ein Coupé besteigen und – nach Überquerung des Husumer Hafens ‒ über Jübek, Flensburg und Tingleff nach Tondern fahren, von wo aus die Reise nach Westerland per Kutsche und Dampfschiff fortgesetzt wurde.

Der alte Husumer Bahnhof. Postkarte um 1900

Als die Marschbahn am 17. Oktober 1887 bis Bredstedt und am 15. November 1887 bis Niebüll eröffnet wurde, war der Dichter längst wieder auf dem gleichen Wege in sein Haus nach Hademarschen zurückgekehrt, wo er am 14. September seinen 70. Geburtstag feierte.

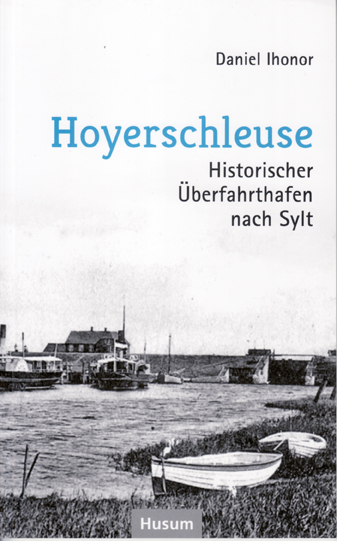

Anfang 1888 wurde die Marschbahn von Niebüll weiter nach Norden über Tondern mit einer Anschlussbahn nach Hoyer-Schleuse (mit Fähranschluss nach Sylt) fertig gestellt, und Storms Sohn Ernst fuhr auf dieser Strecke in der Jahren zwischen 1890 und 1912 regelmäßig, um mit seiner Familie längere Urlaube auf Sylt zu verbringen. Sein Vater Theodor nutzte die neue Verbindung lediglich, um ein letztes Mal im Januar 1888 zur traditionellen Winterreise von Heide nach Husum zu fahren.

Die Strecke von Husum nach Tondern maß 216 Kilometer und konnte in 4½ Stunden zurückgelegt werden. Wenn die Reisenden den Zug um 9:12 nahmen, erreichten sie Jübeck um 10:29 und konnten um 11:41 in Richtung Flensburg weiterfahren. Um 12:19 trafen sie in Tingleff ein, von wo der Zug nach Tondern um 12:56 abging. Tondern erreichten die Reisenden um halb zwei. Dort endete der Zug.

Von Tondern aus gab es eine Wagenverbindung nach dem westlich gelegenen, etwa 14 Kilometer entfernten Küstenorte Hoyer.

Kutschen vor dem Hotel „Stadt Hamburg“ in Tondern zum Transport der Badegäste nach Hoyerschleuse. Holzstich um 1890. Aus: Hans Bock: Die Marschbahn von Altona nach Westerland. Eine Fotochronik der Baugeschichte. Heide 1989S. 7.

Die Eisenbahn-Direktion hatte den Besitzer des Hotels „Stadt Hamburg“ in Tondern mit der Beförderung der Passagiere beauftragt. Im Reiseführer von Carl Berenberg konnte die drei Fahrgäste aus Husum lesen: „Die Landstraße nach Hoyer führt über große Wiesen, auf denen Viehherden fett geweidet werden. Bei Mögeltondern geht die Straße am Schlosse des Grafen Schack vorüber. In etwa 1¼ Stunde ist Hoyer erreicht (Gasthof zur Stadt Tondern), doch müssen die Passagiere beinahe eine Viertelstunde bis zur Schleuse fahren, um nach dem Anlegeplatze der Dampfschiffe zu kommen.“

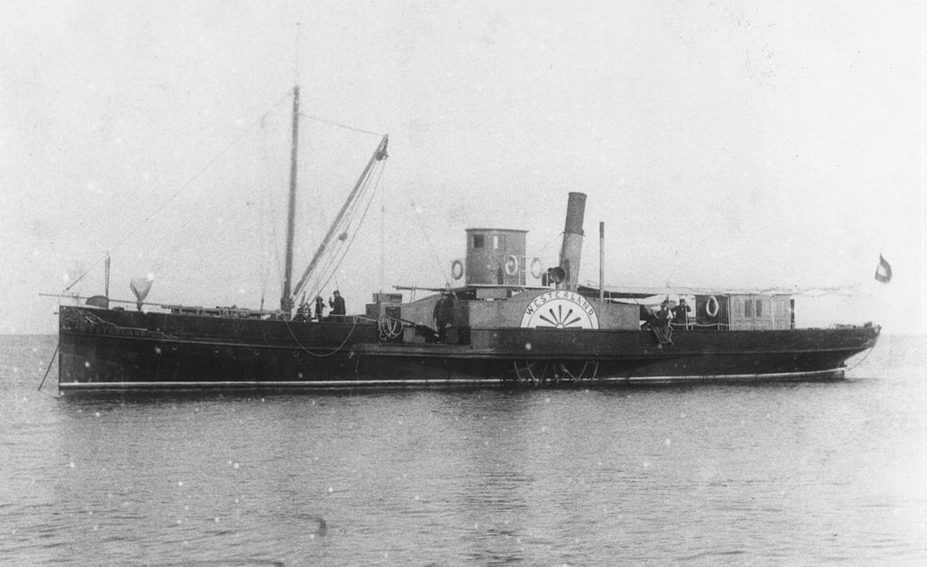

Raddampfer „Westerland“. Foto um 1890

Direkte Billets werden ausgegeben in Berlin, Braunschweig, Dresden, Halle, Hamburg, Leipzig, Lübeck, Magdeburg und auf den Schleswig-Holsteinschen Hauptstationen. Ein Billet von Berlin (Hamburger Bahnhof) bis Westerland auf Sylt kostet in der ersten Wagenklasse 58 Mk. 20 Pf., in der zweiten Klasse 41 Mk. 90 Pf. für den Schnellzug. Von Dresden (Neustadt) bis Westerland 70 Mk. 40 Pf., bzw. 55 Mk. 10 Pf. Von Magdeburg 50 Mk. 10 Pf. und 39 Mk. 60 Pf. Von Hamburg nach Westerland 24 Mk. 30 Pf. in erster Klasse; 19 Mk. 90 Pf. in zweiter Klasse, und 15 Mk. 40 Pf. in dritter Klasse des Personenzuges. Für die Rückreise sind in der Expedition der Bahnverwaltung in Westerland direkte Billets für die genannten Stationen und für Tondern zu haben. (Carl Berenberg: Die Nordsee-Inseln an der deutschen Küste nebst ihren Seebade-Anstalten, S. 177.)

Ein Dampfer läuft den Fährhafen Hoyer-Schleuse an. Foto um 189

„Ein prächtiger, sonniger Morgen lockt uns aus der alten Stadt Tondern hinaus nach Westen zu, wo unser Weg zwischen herrlichen, blühenden Feldern und schmucken Dorfteilen hindurch in das durch seinen Park und sein Schloss so gern als Reiseziel gewählte Mögeltondern führt. Heute halten wir hier nur kurze Rast. Weiter nach Westen wandernd, finden wir dieselbe Landschaft wie vorher, ehe uns Mögeltondern zur Einkehr winkt. Rechts und links lassen wir einige Gehöfte und Dörfer liegen; links weidet das Vieh in den grünen Marschen, die Kirchtürme von Dahler und Emmerleff erscheinen zur Rechten, während vor uns seitab vom Deiche die Dächer von Hoyer unter »grünen Bäumen« hervorschauen. Hoyer liegt etwa 15 Minuten vom Seedeiche entfernt, den wir eilig zu erreichen streben, nachdem wir bereits die Dampfpfeife des von Sylt kommenden Dampfschiffes hörten, das uns heute noch dorthin tragen soll. Schreiende Möwen erheben sich über uns, leichte Meerschwalben schießen pfeilschnell vor uns nieder, um aus den Gräben, welche sich zwischen den Weidefeldern hinziehen, ihre Beute zu holen, rollende Wagen holen uns ein; sie bringen Gäste, welche die Bäder auf Sylt besuchen wollen.“ (Christian Jensen: Die nordfriesischen Inseln, S. 83.)

Die zunehmende Bedeutung des Fährverkehrs führte 1883 zur Gründung der Sylter Dampfschiff-Gesellschaft (SDG). Erstes Schiff der Rederei war der Raddampfer Sylt. Er verkehrte zwischen Munkmarsch und Hoyer und war für die Passagier-, Fracht und Postbeförderung zuständig. Nach der Insel Sylt fuhr neben anderen auch der Dampfer „Westerland“, der ab 1885 zwischen Munkmarsch und Hoyer eingesetzt war. Somit konnte die Strecke von Mai bis Oktober zweimal täglich bedient werden. Das Schiff war 32,30 m lang und 4,70 m breit und konnte 200 Passagiere befördern. Die beiden Räder wurden durch eine Zweifach-Expansionsmaschine mit 75 Pferdestärken angetrieben.

„Selbst auf den kurzen Seefahrten im Wattenmeer geht die Reise gewöhnlich nicht ohne Fälle eines lästigen Übels vorüber, welches unter dem Namen die Seekrankheit bekannt ist. Dasselbe stellt sich in Folge der starken Schwankungen des Schiffes fast regelmäßig bei einem Teil der Passagiere ein und verbreitet sich weiter, je länger die Fahrt auf bewegtem Wasser dauert. Es geht daher die Reise nach Helgoland nur bei vollständig stiller See ohne Kranke an Bord vorüber. Da das Leiden keine schlimmen Folgen zurücklässt, im Gegenteil zur Reinigung des Magens beiträgt, braucht man sich nicht davor zu fürchten, zumal dasselbe bei Ankunft auf dem Lande oder auf ruhigem Wasser nachlässt oder ganz aufhört. Die Freuden der Seereise werden allerdings gründlich dadurch verleidet und der Zustand kann so schlimm werden, der Kranke kann sich so elend fühlen, dass ihn eine vollständige Apathie überkommt, und er demjenigen vielleicht dankbar wäre, der ihn durch einfaches Überbordwerfen von seinem augenblicklichen Übelbefinden befreite.“ (Carl Berenberg: Die Nordsee-Inseln an der deutschen Küste nebst ihren Seebade-Anstalten, S. 86.)

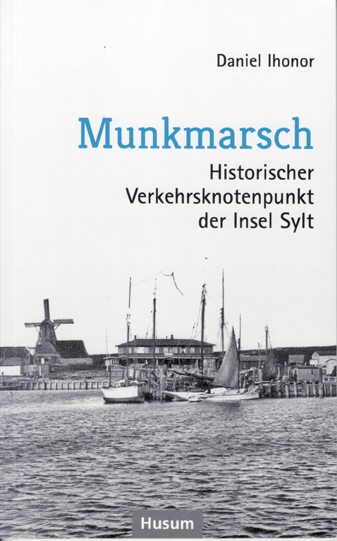

„Die Überfahrt dauert ungefähr 2 Stunden und verläuft nördlich durch den Hoyer Kanal und die Hoyer Tiefe nach dem nördlichen Ende der Insel Sylt, vorbei an den damals dort bestehenden Austernbänken nach Südwest bis zur Landungsbrücke in Munkmarsch. Dort standen Wagen bereit, um die Passagiere weiter nach dem in westlicher Richtung gelegenen Badeorte Westerland zu befördern.

Munkmarsch um 1870. Skizzenbuch von Adolf Erich Beneke. Privatdruck: Sylter Kunstfreunde 2000

Endlich ist der Deich erstiegen; vor uns liegt das Meer ruhig ausgebreitet; Fischerböte schaukeln am Ufer auf und nieder, leise und friedlich rauschen hier die von frischer Westbrise ins kurze Anwachsgras hinaufrollenden Wogen des Wattenmeeres. An der Schleuse liegt der stattliche Dampfer »Sylt«, den wir betreten, nachdem auch unser Gepäck an Bord geschafft worden.

Wie herrlich ist heute das Meer! Die Wogen plätschern leise, wenn der Kiel sie teilt; Brandenten und Möwen werden durch das Geräusch der Schiffsmaschine aufgescheucht und erheben sich, die Möwen wie jenes weiße Segel eines entfernten Fahrzeuges über die Wellen streichend. Die weiche Seeluft tut uns wohl; ohne dass wir es bemerken, verliert sich die Festlandsküste hinter uns, und vor uns taucht am westlichen Horizont ein dunkler Streifen aus den Fluten; der weiche Westwind trägt jetzt schon ein stärkeres Brausen und Rauschen der Wellen an unser Ohr. Immer deutlicher treten die Umrisse der höheren Inselteile hervor: zur Rechten die Lister Dünenhalbinsel, in der Ferne dunkel-violettfarben schimmernd, zur Linken das nach Osten vorspringende Morsumkliff, dessen rötliche Limonitstreifen sich schon deutlich von den weißen Kaolinsandpartien abheben, vor uns das hohe Mittelstück der Insel, an dessen östlichem Rande der Keitumkirchturm, das Wahrzeichen der Wattenschiffer, am nordwestlichen Ende aber der stattliche Kamper Leuchtturm mit den darunterliegenden Dünen erkennbar ist. Aus der Ferne erscheint uns das alles klein und winzig, je näher aber unser Schiff der Sylter Küste kommt, desto sicherer überzeugen wir uns, dass zwischen den höher gelegenen Inselteilen Landverbindung besteht, auf der menschliche Wohnstätten liegen und nicht, wie wir anfangs wähnten, auch die Wellen dort schlagen, wie zu den Seiten des Schiffes, das uns trägt. Das weiße, sandige Ufer des Mittelstücks scheint uns überlagert von dunklen Heidehöhen, bis wir endlich in einer tiefer gelegenen Partie desselben eine Mühle und einige Häuser erblicken, auf die wir zusteuern. Hier die Landungsbrücke von Schiffen umgeben, dort Wagen, Pferde und Menschen, unser Dampfer liegt im Augenblick an der Brücke und wir betreten Sylt, das Ziel unserer Reise.“

Christian Jensen: Die nordfriesischen Inseln, Hamburg 1891, S. 84f.

Ankunft der Kurgäste in Munkmarsch. Holzstich um 1885

Seit dieser Zeit nahm auch der Fremdenverkehr langsam zu; die Kurgäste kamen per Postschiff von Tondern oder mit dem Schnelldampfer von Hamburg über Helgoland. In der Saison 1911 hatte das Seebad Westerland die bisherigen Modebäder der schleswig-holsteinischen Westküste Wyk auf Föhr und Büsum in der Beliebtheit und der Zahl der Übernachtungen überflügelt; die Seebäder Helgoland und Norderney zählten aber noch mehr Gäste.

Im Ersten Weltkrieg wurde auf Sylt mit der sogenannten „Inselwache“ zwar deutsches Militär einquartiert (5000 Soldaten), die Insel wurde aber nie zum Kriegsschauplatz. Baracken, Geschützstellungen und Kasernen wurden nach dem Kriegsende entweder ziviler Nutzung zugeführt oder abgerissen.

Nach dem Krieg stimmten die Sylter bei einer der

Volksabstimmungen infolge des Versailler Vertrags mit einer Mehrheit von 88

Prozent für die weitere Zugehörigkeit zu Deutschland. Der damalige

Hauptverbindungshafen Hoyer lag nun jedoch in Dänemark, so dass die Anreise zur

Insel für deutsche Gäste eine umständliche Auslandsreise wurde. Auch vor diesem

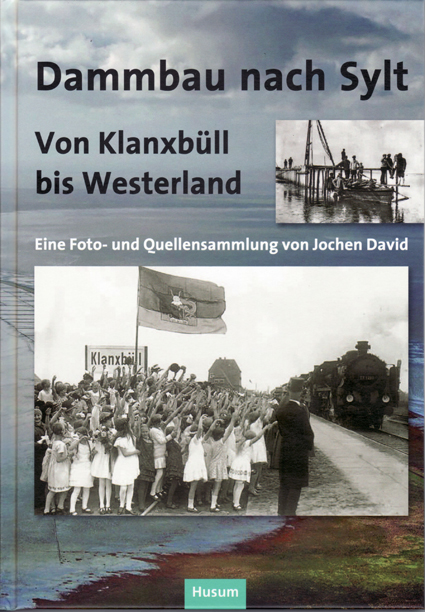

Hintergrund wurde das Projekt eines Eisenbahndammes vom deutschen Festland

durchs Wattenmeer vorangetrieben.

Wikipedia

Der Journalist und Schriftsteller Victor Auburtin (1870-1928) berichtet in seiner Schrift „Sylt“ von seiner Reise nach Sylt im Jahre 1921:

Wenn der D-Zug, mit dem Tempo, das sie jetzt haben, durch Schleswig-Holstein nach Norden fährt, so sei dem darin befindlichen Fahrgast geraten, sich inzwischen mit Zoologie zu beschäftigen.

Also zuerst wird er mit Freude bemerken, daß die Entente uns doch noch einige Milchkühe gelassen hat. Man sieht in dieser Landschaft mehr Milchkühe als Menschen, was der Landschaft nur zum Vorteil gereicht; und man kommt zu der Erkenntnis, daß es nicht an den Kühen liegen kann, wenn die Milch so teuer ist. Es scheint noch irgend jemand anders die Hand dazwischen zu haben.

Bei dieser Gelegenheit muß ich das Geständnis ablegen, daß ich nicht recht weiß, warum man diese Tiere immer ausdrücklich Milchkühe nennt. Was sollen es denn sonst für Kühe sein? Oder gibt es auch Kognakkühe? Dann bedauere ich nur, daß ich noch keiner von ihnen begegnet bin.

Nun kommt der D-Zug an einer Katze vorüber, die im Grase auf die Jagd geht. Sie wirft uns nur einen kurzen mißbilligenden Blick zu und widmet sich darauf gelassen wieder ihrer Beschäftigung. Ganz deutlich hat sie in diesem Augenblick gedacht: »Muß die Bande gerade jetzt vorbeikommen?«

Ich finde es so reizend, daß die Züge jetzt so langsam fahren. Man hat viel mehr vom Leben.

Da liegt auf der Wiese ein Pferd lang ausgestreckt, als sei es tot. Es ist aber gar nicht tot, es erlaubt sich nur, auch einmal im Liegen zu schlafen wie sonst alle andere Kreatur, und das ist ein Anblick, den man nur zu selten hat und der jedem Herzen wohl tun muß. Das schönste aber daran ist, daß dieses Pferd eine Stute ist und ihr Fohlen bei sich hat. Das Fohlen liegt ebenfalls ausgestreckt an der Mutter und trinkt und schläft zu gleicher Zeit.

Darauf bleibt der Zug auf offener Strecke völlig stehen, entweder weil er die letzten drei Meter schneller gefahren ist, als ihm die neue Vorschrift erlaubt, oder weil sonst etwas nicht in Ordnung ist. Wir lassen die Fenster herunter, stecken die Köpfe hinaus und werden dabei jetzt erst gewahr, daß während der ganzen Zeit über uns die Lerchen am Werk gewesen sind. Zu Hunderten hängen sie in der Luft, hingerissen in ihrem wilden, süßen, sonnenseligen Gesang, und über der ganzen Juniwiesenwelt ist ein goldenes Netz von Klingen und von Lebenslust gespannt.

Wir Fahrgäste aber wenden uns an den Schaffner mit den Worten: »Was ist denn das für eine infame Bummelei, daß der Zug hier so lange stehenbleibt!«

Durch Dänemark

Wer jetzt mit der Eisenbahn nach Sylt fährt, der muß durch ein Stück des neuen Dänemark hindurch und befindet sich ungefähr zwei Stunden lang unter der Herrschaft des Königs Friedrich V. Es kann übrigens auch Christian VII. sein, ich weiß es im Augenblick nicht so genau, aber das ist ja ganz dasselbe.

Also bei Süderlügum kommt der Schaffner mit einer großen Zange und knipst an jede Tür des Zuges ein Bleisiegel, wobei er einige Witze macht. Und von da ab sind wir in Skandinavien, was man aber der Landschaft, der Vegetation usw. nicht anmerken kann. Man merkt es nur an den dänischen Inschriften und Tafeln, die von den neuen Besitzern mit großem Eifer und offenbar mit großer Eile überall angebracht worden sind. Ortsnamen, die ein O enthalten wie Tondern, haben jetzt durch dieses o einen schiefen Strich bekommen, und ich nehme an, daß dieser schiefe Strich sehr schwer auszusprechen sein muß.

Aber ihr mögt nun machen, was ihr wollt, der schiefe Strich hindert folgendes nicht: Mitten in dem neuen Dänemark steht irgendwo zwischen vielen anderen Häusern ein Haus, und wie wir Deutschen an diesem Haus vorüberkommen, winken uns die Bewohner freudig mit Tüchern zu. Kinder, seid ihr denn ganz von Gott verlassen! Das kann euch nicht schlechte Scherereien kosten. Aber natürlich: wir im Zuge an die Fenster gestürzt und zurückgewinkt wie verrückt.

In Hoyerschleuse, das jetzt ebenfalls jenen Strich bekommen hat, werden wir durch eine dänische Mannschaft in die große Wartehalle geführt und dort in Ketten gelegt. Das heißt, es bekommt nicht etwa jeder einzelne Ketten an die Hände, sondern es werden vor die Tür Ketten gespannt, und an jede Tür tritt ein Posten. Dieser Posten hat für alle Fälle eine Flinte bei sich, und so bewaffnet hütet er uns Deutsche, die in der Halle warten müssen, bis der deutsche Fährdampfer kommt, und die sich die Zeit damit vertreiben, daß sie dänische Postkarten schreiben, das Stück zu vier Mark.

Übrigens benehmen sich die Dänen sehr ordentlich und geben auf alle Fragen höfliche Antworten. Es scheint mir, sie sind uns nicht mehr böse darüber, daß sie uns etwas weggenommen haben.

Hindenburgdamm, Blick vom Festland nach Westen zur Insel Syl

Im Jahr 1927 wurde der elf Kilometer lange, nach Reichspräsident Paul von Hindenburg benannte Hindenburgdamm eröffnet, über den bis heute die Marschbahn führt. Die Fährverbindung nach Hoyer konnte gleichzeitig eingestellt werden.

Autozug auf dem Hindenburgdamm Richtung Festland

Literaturhinweise: