Theodor Storm erzählt Märchen

In ihrem verspäteten Dankesbrief für das Märchen Hans Bär, das ihr Theodor zum Weihnachtsfest 1837 geschenkt hatte, machte das Mädchen, mit dem sich der junge Student schon auf ewig in Liebe verbunden sah, ihm Hoffnungen, indem sie ihn (gewiss mit dem Einverständnis ihrer Pflegemutter) zum Osterfest am 15. April 1838 nach Hamburg einlud. Es wäre doch recht nett wenn Du Ostern kämst, dann wollten wir wieder recht vergnügt sein und tanzen denn ich tanze jetzt auch sehr gerne, kannst Du es nicht so einrichten? Du wirst wohl schon von Tante Scherff erfahren haben, lieber Theodor, dass wir den Weihnachtsabend nicht bei ihnen waren, teils weil sie allein sein wollten teils weil wir auch Besuch hatten, nämlich meinen lieben Vater, der seit sieben Jahren dies schöne Fest nicht mit mir gefeiert hatte.

Nach Beendigung des Wintersemesters 1837/38 fuhr Theodor Storm von Kiel nach Husum; dort blieb er ein paar Wochen, um sich dann auf den Weg nach Berlin zu machen, wo er sein Studium fortsetzen wollte. Die Reise führte ihn über Altona, wo er wieder bei der Familie Scherff unterkam und Ostern mit der nun 12jährigen Bertha in Hamburg verbrachte.

In seinem Gepäck hatte er Märchen-Manuskripte, von denen er einige bereits vor der Niederschrift seines Hans Bär gesammelt und aufgezeichnet hatte. Eines der Märchen handelt Vom Königskinde, das in Ketten liegt. Das Motiv der durch einen Riesen entführten Prinzessin, die in Ketten schmachten muss, ist in der Märchenüberlieferung sehr verbreitet.

Drei der Texte, die er Bertha vorlas, lassen sich identifizieren; es sind Erzählungen, die zeigen, wie Storm bereits zu dieser Zeit Märchenmotive sammelte und dabei auf schriftliche und mündliche Quellen stieß, die er in einem Prozess der Aneignung abschrieb, redigierte und teilweise auch neu formulierte: „Der faule Hans“, „Hans, der sich die Welt besieht“ und „Das Blaue Band“.

Das gemeinsame dieser Märchen ist der Held, der immer Hans heißt. Er zieht hinaus in die Welt, erlebt Abenteuer, muss Prüfungen bestehen und wird durch die Hochzeit mit einer Prinzessin belohn. Während die beiden ersten Märchen vom Typus des „faulen Jungen“ sind, der trotz seiner Tollpatschigkeit hilfreiche Taten vollbringt, die dazu führen, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen, tritt er in den übrigen als Held in Erscheinung. Das dritte Märchen erzählt von einem starken Hans, der sogar Löwen zu zähmen versteht und auf der Suche nach Zauberäpfeln zum Schloss der Riesen gelangt. In den Märchen kommt die Prinzessin in Ketten und der Riese vor (da fand er da eine wunderschöne Prinzessin, die hatten die Riesen ihrem Vater geraubt und hier eingesperrt und mit dicken eisernen Ketten angeschlossen), nicht aber ein Ritter; den erfindet Storm in seiner Ballade „Goldriepel“, die in zeitlicher Nähe zu diesen Märchenstunden entstanden ist.

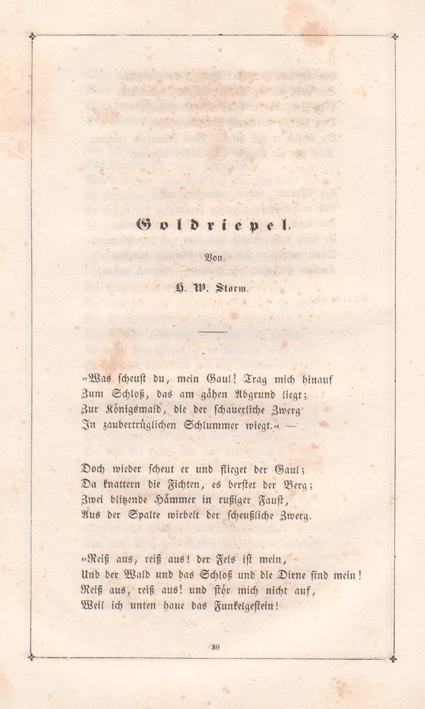

Goldriepel

„Was scheust du, mein Gaul! Trag mich hinauf

Zum Schloss, das am gähen Abgrund liegt;

Zur Königsmaid, die der scheußliche Zwerg

In zaubertrüglichen Schlummer wiegt.“ ‒

Doch wieder scheut er und flieget der Gaul;

Da knattern die Fichten, es berstet der Berg;

Zwei blitzende Hämmer in rußiger Faust,

Aus der Spalte wirbelt der scheußliche Zwerg.

„Reiß aus, reiß aus! der Fels ist mein,

Und der Wald und das Schloss und die Dirne sind mein!

Reiß aus, reiß aus! und stör mich nicht auf,

Weil ich unten haue das Funkelgestein!

Das Funkelgestein und das klingende Gold

Das schmeiß ich hinauf in den Schoß der Braut;

Drum liebt mich die Dirn’, du eitler Gesell!

Goldriepel heiß ich! Jetzt wahr deine Haut!“

Da schwingt er die Hämmer; die blenden und sprüh’n,

Und der Ritter reißet das Schwert zur Hand:

„Mich schützet die Lieb’, die ist teurer als Gold

Und härter und hell als der hellste Demant.“

Langarmige Fichten schlagen darein ‒

„Rasch an, mein Tier!“ da bäumt sich das Pferd

Hoch auf vor den Hämmern; die blenden und sprüh’n;

In die leeren Lüfte sauset das Schwert.

„Hei Ritter, mein’ Hämmer die spalten Demant!“

Hell kreischet der Helm. ‒ „Hei, treffen sie gut?“

Und der Ritter verwundet taumelt und wankt:

„O, heilige Jungfrau, beschütze mein Blut!“

Da springen die Tore hoch oben im Schloss;

Draus quillt es und strömt es wie himmlischer Schein;

Und drinnen im zaubertrüglichen Schlaf

Ruht die Maid wie lebendiger Marmelstein.

„Mich schützet der Himmel, mich schützet die Lieb!“

Und die Sehnen füllt’s ihm mit neuer Gewalt;

Nicht schaut er die Hämmer, die blenden und sprüh’n.

Hindonnert sein Schwert auf des Zwerges Gestalt.

Und er reißt ihn zum Abgrund, und stürzt ihn hinab,

Wo die faule Woge das Scheusal begräbt. -

In des Ritters Armen erwachet die Maid;

Sie küsst ihm die Wunde, sie lächelt und lebt.

Textabdruck nach der Korrektur in Lyrisches Album 1844, S. 80: der scheußliche Zwerg; im Erstdruck steht ein Lesefehler des Setzers: die der schauerliche Zwerg

Auch hier führt der Erzähler dem Mädchen einen Übermenschen vor, mit dem er sich identifizieren kann, während die Prinzessin nur ein blasses, untätiges Objekt der Befreiung und natürlich auch der Begierde ist. Wie Theodor den Kampf um die Prinzessin verstanden hat, erklärte er Bertha in seinem Gedicht „Widmung“: Und wenn ich dir der Jungfrau Schmerzen malte,/ Ich sah nur dich in jenen Ketten zagen;/ Dann griff ich schwärmend zum gewicht’gen Schwerte/ Und durft im Geist mein Leben für dich wagen.

Winfried Freund hat dieses Gedicht Storms folgendermaßen interpretiert: In der 1841 erschienenen Ballade Goldriepel gestaltet Storm die Liebeserfüllung als Happy-End einer Märchenhandlung. Der Ritter, der zum Schloss, am steilen Abgrund gelegen, hinaufreitet, um die königliche Jungfrau aus dem Besitz des scheußlichen Zwergs, der sie in „zaubertrüglichen Schlummer wiegt“, zu befreien, erinnert an den Prinzen im „Dornröschen“-Märchen. Hier wie dort ist die junge Frau, einem „Marmelstein“ gleich, einer rätselhaften Erstarrung zum Opfer gefallen, versunken in einen Zauberschlaf, überkommen von Hypnos, dem sanfteren Bruder des griechischen Totengottes Thanatos. Hier wie dort ist es der ritterliche Mann, der durch seine Liebe den Bann schließlich bricht. Der unaufhörlich funkelndes Gestein und Gold fördernde Zwerg verkörpert das Leblose, das nicht weiter Entwicklungsfähige, das es zu überwinden gilt, damit sich die wahre menschliche Größe entfalten kann.

Ähnlich wie im Märchen vom „Dornröschen“ geht es um ein Initiationsgeschehen. Das Ich muss, sich selbst preisgebend, sein Leben einsetzen für das Du, in dem es sich allein zu erfüllen vermag. Erst die uneingeschränkte persönliche Hingabe ist imstande, sich und den andern zu erlösen, der in der Begegnung mit dem sich ihm bedingungslos Öffnenden zu sich selbst findet. Beide, der Ritter und das Mädchen, reifen im Innewerden der Liebe, indem sie sich im Wagnis und in der Befreiung aus der Enge und der Erstarrung verwirklichen. Mit dem Tod des Zwergs stirbt ab, was bisher einer Entwicklung im Wege gestanden hat: das Kleine, Unfertige, noch auf einer archaischen Stufe Verharrende. In den Armen des Ritters erwacht die „Königsmaid“, fürsorgend und liebend, zu ihrer königlichen Bestimmung.

Winfried Freund: Eros und Thanatos. Zur Balladendichtung Theodor Storms. In: Stormlektüren. Festschrift für Karl Ernst Laage zum 80. Geburtstag. Würzburg 2000, S. 241-253.