Herr Storm, ein unverbesserlicher Liebhaber ‒ Als Student in Berlin (1838/39)

Nach Storms Begegnung mit Bertha Ostern 1838 – ein Jahr nach der Episode mit Emma Kühl – ist ein Gedicht entstanden, das wiederum die Trennung von Bertha thematisiert.

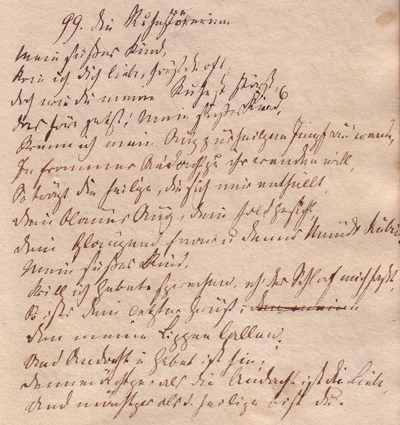

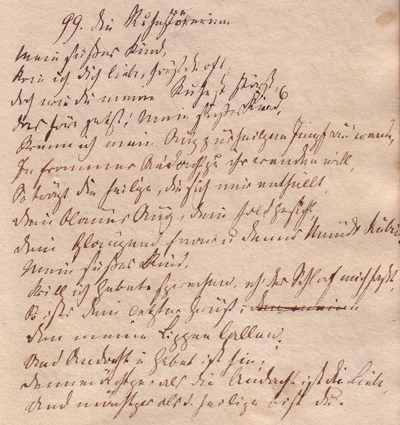

Storms Handschrift in „Meine Gedichte“

Die Ruhestörerin1

Mein süßes

Kind,

Wie ich Dich liebe, hörst du oft;

Doch wie Du meine Ruhe störst,

Das höre jetzt! Mein süßes Kind,

Wenn ich mein Aug zur heilgen Jungfrau wende,

In frommer Andacht zu ihr wenden will,

So trägt die Heilʼge, die sich mir enthüllt,

Dein blaues Aug, Dein hold Gesicht,

Dein glänzend Haar und Deines Munds Rubin.

Mein süßes Kind,

Will ich Gebete sprechen, ehʼ der Schlaf mich fasst,

So ists Dein letzter Gruß,

Den meine Lippen lallen;

Und Andacht und Gebet ist hin;

Denn mächtger als die Andacht ist die Liebe,

Und mächtger als die Heilige bist Du.

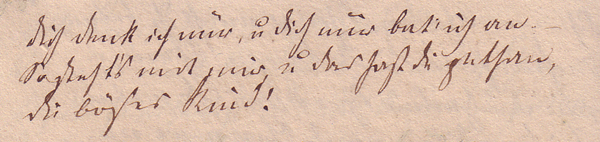

Dich denk ich nur, und dich nur betʼ ich an. ‒

So stehtʼs mit mir, und das hast du getan,

Du böses Kind!

In diesem Gedicht äußert sich Storm erstmals in religionskritischer Weise. Das Bild der Andacht im Kontext der katholischen Marienverehrung wird verworfen und durch die Vorstellung von der Liebe zu einem Mädchen ersetzt.

In zwei Strophen, die mit der Anrede Mein süßes Kind eingeleitet werden, erzählt das lyrische Ich von dem, was mit ihm geschieht, wenn es ein Bildnis der Jungfrau Maria betrachtet und sie als reine, unschuldige Frau verehren will. Bisher hat der Sänger dem Mädchen oft gesagt, wie er sie liebt; nun stört sie die Ruhe des von ihr Entfernten, er kann ihr Bild auch abends, wenn er mit der Welt zur Ruhe gehen will, nicht mehr aus seiner Vorstellung wegschieben. Ja, das Bild des geliebten Kindes verdrängt das Andachtsobjekt, denn wenn er sich zu ihm wendet, trägt die Heilʼge, die sich mir enthüllt, das Antlitz Berthas.

Das Mädchen erweist sich also als mächtger als die Heilige, wenn ihm das Bild, das er von dem Kind erinnert, vor das innere Auge tritt.

In Therese Rowohls Wohnung hing ein Gemälde von Bertha, das Storm während seiner Besuche immer wieder anschauen konnte; es ist in typischer Biedermeier-Manier gemalt und stellt Bertha als drei- oder vierjähriges Kind in einem dekolletierten Sommerkleidchen mit kurzen Haaren dar, das in einer Landschaft mit begrenzenden Reben sitzt, Auf dem Schoß trägt es ein Körbchen mit reifen Trauben und blickt den Betrachter freundlich an.

In der Tradition der Malerei des 17. Jahrhunderts verweist der Traubenkorb zunächst auf Dionysos, den Gottes des Weines und des Rausches in der griechischen Mythologie. Die Römer nannten ihn Bacchus und verehrten in ihm den Gott des Weines und der Fruchtbarkeit.

Der Maler des Porträts ordnet dem Kind einen Taubenkorb als Jungfrauen- und Liebesmetapher zu. Die Traube als Herbstfrucht wird in vielen Sentenzen mit dem Übergang von Jugend zu Erwachsenenalter in Verbindung gebracht; die bildliche Darstellung signalisiert dem Betrachter die Einsicht2: Mädchen und junge Frauen sind von so zarter Art, dass man sie wie die Trauben vorsichtig berühren müsse, man solle sie sanft zu lieben beginnen. Insofern signalisiert auch das Kinderbild Berthas dem (männlichen) Betrachter, mit dem Mädchen in Liebesangelegenheiten vorsichtig zu verfahren.

Diesen Rat hat Storm vielleicht wahrgenommen, nicht aber beherzigt. Der junge Liebhaber verdrängt das Idealbild der Unschuld (Denn mächtger als die Andacht ist die Liebe) und ersetzt es durch sein Imago von Bertha: Dein blaues Aug, Dein hold Gesicht,/ Dein glänzend Haar und Deines Munds Rubin.

Bertha von Buchan auf einem Ölgemälde (um 1829)3

Hier deutet sich bereits Storms später deutlich ausgesprochene religionskritische Position an, in der er sich an den Philosophen Ludwig Feuerbach (1804-72) anschloss4, der eine rein anthropologische Erklärung der Religion entwickelt: Der Mensch betrachtet sein eigenes Gattungswesen, so wie er selbst zu sein wünscht, als Gott. So ist auch im Christentum die Liebe Gottes im Grunde nur die unendliche Liebe des Menschen. Feuerbach definiert5: Die Liebe ist das Band, das Vermittlungsprinzip zwischen dem Vollkommnen und Unvollkommnen, dem sündlosen und sündhaften Wesen, dem Allgemeinen und Individuellen, dem Gesetz und dem Herzen, dem Göttlichen und Menschlichen. Die Liebe ist Gott selbst und außer ihr ist kein Gott. Die Liebe macht den Menschen zu Gott und Gott zum Menschen. Die Liebe stärket das Schwache und schwächt das Starke, erniedrigt das Hohe und erhöhet das Niedrige, idealisiert die Materie und materialisiert den Geist. Die Liebe ist die wahre Einheit Gott und Mensch, von Geist und Natur. Die Liebe ist der wahre Beweis vom Dasein äußerer Dinge; sie verwirklicht sich im wechselseitigen Bezug zum anderen Menschen.

Das Gedicht endet mit einem Vorwurf, an das böse Kind; erneut bringt Storm in der Metapher Ich bete dich an das heranwachsende Mädchen (Bertha steht nun gerade im 12. Lebensjahr) in einen Zusammenhang mit Schuld; der Vorwurf, sie sei ein böses Kind, nimmt ihr die Unschuld; nicht aber durch einen aktiven Schritt, den der Liebhaber durch den Vollzug des Beischlafs realisieren könnte ‒ davor schreckt Storm vorerst noch zurück ‒. sondern bildhaft, indem er sein poetisches Bild von ihr als Frau gegen die unschuldige Madonna setzt. Und böse erscheint in diesem Zusammenhang in völliger Umkehr der wirklichen Verhältnisse nicht der begehrende Mann, sondern das begehrte Kind.

Über die äußere Erscheinung Berthas wissen wir nur das, was uns die erhaltenen Bilder zeigen und was Theodor Storm über sie geschrieben hat. Danach waren es die blauen Augen und die braunen Haare, die ihn faszinierten. Nach jeder Begegnung mit dem heranwachsenden Kind entwickelte sich in der Vorstellung des Studenten die junge Frau, zu der sie sich zwischen ihrem zwölften und ihrem fünfzehnten Lebensjahr entwickelte; ein weiteres Porträt aus dieser Zeit ist nicht überliefert, auch kein Bild von Berthas Konfirmation. Ihre häusliche Ausbildung übernahm die Pflegemutter und sie bekam Unterricht bei einer älteren Lehrerin, der Madame Schicht in Hamburg. Neben dem Konfirmationsunterricht durch den Pastor Wolters an der Hamburger Sankt Katharinen-Kirchen erhielt sie auch eine Klavier- und Gesangsausbildung.

Und wie sah Theodor Storm aus, als er sich an der Kieler Christians-Albrechts-Universität immatrikulierte? Wir besitzen keine Bilder des Schülers oder des Studenten: erst fünfzehn Jahre später entstand die Daguerreotypie, die uns den fünfunddreißigjährigen Theodor als Familienvater zeigt; sie wurde Ende Dezember 1852 in Berlin aufgenommen und illustriert ein Dichterporträt, das 1864 veröffentlicht wurde.6

Zeitgenossen beschreiben ihn später als mittelgroß und etwas nach vorn gebeugt; im Jahre 1855 erschien Storm dem Maler und Journalisten Ludwig Pietsch in Berlin als ein „schlank gebauter, sich etwas gebückt haltender Herr“.7 Seine blauen Augen wurden als glänzend und leuchtend wahrgenommen, „seelenvolle Augen, in deren Tiefe es noch immer wetterleuchten konnte“8. In Erinnerung blieb sein freundlicher Blick. Dass er bereits als Schüler und Student einen Bart getragen hat, ist eher zweifelhaft.

Sicher wird er seinen auffälligen norddeutschen Tonfall gesprochen haben mit einem scharfen s, wie es im Herzogtum Schleswig üblich war; seine Aussprache soll etwas Lispelndes gehabt haben. Beim Vorlesen eigener und fremder Texte sprach er leise und mit sanfter, etwas verschleierter Stimme. Später, als er Spukgeschichten im Freundeskreis vorlas, klang es, „als würde das, was er vortrug, aus der Ferne mit eines leisen Violine begleitet“.9

Ferdinand Röse, der bereits seit dem Herbst 1836 an der Berliner Universität studierte, begleitete Storm bei ihrer gemeinsamen Reise mit der Postkutsche von Hamburg nach Berlin. In seinem Essay10 berichtete Storm darüber: Ein halb Jahr später ging ich nach Kiel, und ein Jahr danach mit Röse, und Mantels, von Hamburg aus nach Berlin. Ich entsinne mich aus diesem Zusammenleben nur einer Tour nach dem Grunewald, die auch der nachherige Shakespeare-Gelehrte Delius mitmachte, und einiger Theaterabende, die uns durch Seidelmann bedeutsam wurden; nach einer Faust-Aufführung kauften wir uns ein Fläschchen herben Ungar, und plauderten dabei noch ein paar Stunden auf meiner Stube. Nach einem halben Jahr verließ Röse Berlin.

Hier immatrikulierte Storm sich am 12. Mai 1838 an der Friedrich-Wilhelms-Universität und wohnte nicht weit vom Brandenburger Tor in der Behrenstraße 13.

Lithographie; Winckelmann & Söhne, Berlin um 1840

Noch im Sommer 1838 hat Storm einen Text mit dem Titel Beroliniana11 geschrieben, in dem er in ironischer Weise von Fahrt nach Berlin und von seinen dortigen Erlebnisse als Student erzählt: Erlebnisse des Studiosen Nordheim, nacherzählt und seinen Freunden Krebs und Klander gewidmet von HTW Storm.

Auch in diesem Text spielt die Erinnerung an Bertha eine wichtige Rolle; Bereits im ersten Kapitel Wie der Studiosus Nordheim in Berlin einfuhr und es doch nicht zu sehen bekam träumt der Protagonist von dem Mädchen, das er gerade verlassen hat: Das war schon der zweite Morgen nach der zweiten Nacht, den der Studiosus Nordheim auf der Preußischen Postkutsche erwachte; müde und matt von dem ewigen Fahren hatte er sich in die eine Ecke gedrückt, die Augen fest zu gemacht, und während der Wagen die Chaussee daherrasselte, träumte ihn so allerlei von seinem Vaterstädtchen an der grauen Nordsee, von seinen lieben Eltern daheim, von den letzten acht Tagen, die er auf seiner Reise bei guten, von ihm geliebten Menschen zugebracht hatte, von Scheiden und Meiden, von blauen Augen und – – –

Die sich anschließende Erzählung berichtet in launiger Weise von einigen Erlebnissen und Aktivitäten der Studenten in Berlin; Storm schließt sich der heiteren Darstellungsweise E. T. A. Hoffmanns in den Erzählungen „Die Serapionsbrüder“ (veröffentlicht in 4 Bänden 1819 bis 1821) an und plaudert von belanglosen Studentenscherzen. Über den Storm nachempfundenen Protagonisten schreibt der Erzähler: obgleich der Studiosus Nordheim in der Heimat ein großer und feuriger Verehrer des schönen Geschlechts war, hat der Verf. unter den Berliner Erlebnissen seines Helden doch nichts in Erfahrung bringen können, womit er diese Lücke ausfüllen möchte, und da er fest entschlossen ist, seinen geneigten Lesern von A bis Z nur wahrhaftige faits zu erzählen, so hat er seine Phantasie an die Kette gelegt und das Kapitel ausgelassen.

Über die Berliner Mädchen ‒ in der Studentensprache „Besen“ genannt –, heißt es: „Donnerwetter“, setzte stud. Fite kräftig begeistert ein, „was gibt es in Berlin übrigens doch auch famose Dirnen. Was fürʼn Teint haben die Besen! Das ist ja wirklich was ganz ausgezeichnetes.“ Dabei betonte er seine Worte, als enthielte jedes eine mathematische Wahrheit.

„Freilich“, meinte Nordheim, „hier in Berlin muss es wohl geraten, wenn die Mägdelein mit 6 Jahren schon mit Sonnenschirmen und die kleinen Buben, wie ich neulich gesehn habe, in Schlafrock und Pantoffeln herumspazieren.“

„Wie sind sie alle gewachsen“, fuhr ersterer fort, ohne sich von seinem Gegenstande ableiten zu lassen, „und wie wissen die Personen sich zu kleiden! – Da müssen unsre Landsmänninnen doch weit hinter ihnen zurückstehen!“

„Lass unsre Landsmänninnen aus dem Spiel“, drohte Nordheim, „da drüben im Vaterlande gibtʼs Gott verd – m mich, auch Mädchen, und ich denke, bei ihnen ist der Kern gesünder, als bei diesen hier. Berlinsch Kind, Spandauer Maid und Charlottenburger Pferd sind alle drei nichts wert!12 Übrigens will ich dir alles mögliche zugestehn, ihre Toilette wissen sie zu machen, und eine gewisse tournure gibt ihnen die Hauptstadt auch samt und sonders von der Gräfin bis zur Handwerkstochter hinab. Das ist aber alles nur äußerlich und eine große Menge unsrer Mädchen stehn ihnen darin nicht nach.“

Als dem Studiosus von seinem fiktiven Freund, der nach Ferdinand Röse gestaltet ist, zu einem deftigen Liebesabenteuer geraten wird, weist dieser die Anspielung auf die verlassene Bertha mit dem Hinweis darauf zurück, dass der Autor dieses Textes absichtlich das Kapitel von der Liebe ausgelassen habe.

War ein

Gesell zu Riekestadt,

Der fuhr zum Tor hinaus,

Und als er in der Fremde war,

Da war er nicht zu Haus.

Da schien ihm alles schief und schlecht

Und nichts nicht schien ihm recht.

Der Gesell

trank gern ein gut Glas Wein,

Er trank es alle Tag

Und wie er in die Fremde kam,

Da fragt er gleich danach.

Da schmeckt der Wein ihm sauer sehr

Und macht ihm groß Beschwer.

Doch konnt

er nicht vom Weine lân,

Das war halt gewaltig dumm,

Viel Bessers gabʼs noch in der Fremd,

Tat sich danach nicht um.

Die Mädels all so blank und schön

Hat er nit angesehn.

Da sprach

der Meister, lieber Sohn,

Du drehst das Spiel nit recht;

Denn wo du umschaust, ist doch halt

Das gut und jenes schlecht.

Drum lass Gesell das Picheln sein

Und leg dich auf die Mägdelein!

Studiosus Nordheim, der im Norden zuhause ist, kommt gerade aus Riekestadt in Altona, wo er bei Friederike (Rieke) Scherff gewohnt hat. In Berlin ‒ so lesen wir hier in der anzüglichen Doppeldeutigkeit des Verses – hat er sich nicht auf die Mägdlein gelegt und scheint also seiner angebeteten Bertha treu geblieben zu sein, allerdings hat er den Freunden von ihr vorgeschwärmt. Das belegen eine Reihe von Gedichten, darunter sechs, die er in das Stammbuch seines Berliner Studienfreunde Theodor Wagner eingetragen hat13, in dem er von einer Theateraufführung der Liebhabertruppe „Theatro alla Scala“ vom Februar 1839 berichtet, bei der als Mitwirkender aufgeführt wird Herr Storm, ein unverbesserlicher Liebhaber. 14

Es ist Sonntag nachmittag vier Uhr; der Direktor in Hemdsärmeln und furchtbarem Amtseifer hämmert, klebt, kommandiert, schilt und flucht. Der Komiker Dircks steigt schwärmend zwischen Stühlen und Latten herum, memoriert seine Rolle, zitiert Stellen aus dem „Don Carlos“ und beglückt dabei bald diese, bald jene Schauspielerin mit einer halben Umarmung. Der Maler klebt eifrig mit, damit seine Dekorationen ins gehörige Licht gesetzt werden, streitet sich mit dem Direktor über das Decken der Setzstücke und streicht sich behaglich den angeklebten Knebelbart. Die Damen gehen ab und zu, lachen noch mitunter über die Witze des Komikers, fassen, sich an ihr kleines Herz, memorieren ihre Rollen und sagen: »O Gott, o Gott!« – Der Tenorist übt mit dem Musikdirektor noch seine Lieder; beide können sich in dem Spektakel oft gegenseitig nicht verstehen. Rosenberg ist als Theatermeister sehr emsig; aber da er gar nicht durchfinden kann und allenthalben Widerspruch findet, so wird ihm die Sache am Ende verdrießlich. Die andern sind vom Direktor kommandiert und stehen sich mit dem größten Amtseifer gegenseitig im Wege. Niebuhr hat bereits sein Müllerkostüm angezogen, besieht die blanken Stahlknöpfe in seinem weißen Kamisol und freut sich über die allgemeine Verwirrung. Zu allem diesem spielt Scheby brillante Variationen, nachdem der Tenorist sich heiser gesungen.

Direktor: Kuhn, wo sind Sie?

Kuhn: Herr Rehse!

Direktor: Ach, möchten Sie nicht so freundlich sein, den Komödienzettel abzuschreiben.

Kuhn: Na – wo so denn – –?

Direktor: Ich hab ihn in Eiseners Stube hingelegt.

Alle: Aber unterstehn Sie sich nicht, die Namen dabeizuschreiben!

Kuhn: Na, aber hären Se mal – na, ich willʼs schon recht machen. (Ab.)

Maler (für sich): Schafskopp!

Direktor (Kuhn nachrufend): Wollen Sie denn wohl so freundlich sein! – (indem er den Hammer gegen die Wand wirft) Verfluchte, verdammte Lumpenflickwerk! Nun will der knotige Schund nicht festhalten! – Wo stecken Sie denn alle, Eisener! – – Ach!

Schlichtmann tritt herein und wird sogleich als Lampenmeister angestellt. Die andern beschäftigen sich auf die obenerwähnte Weise. Darauf tritt Kuhn herein und bringt den Zettel:

Heute Sonntag, den 23. Februar:

Theatr. alla scala

Der Stellvertreter, Lustspiel in einem Akt

Uhrmacher Hippel Herr Schlichtmann, mit dem Beinamen Gillis.

Luise, seine Tochter Dem. Kuhn, ein Backfisch.– Weiter nichts? – Weiter nichts!

Amanda, seine Nichte Dem. Völkner, ein Mädchen ohne Furcht und Tadel.

Wolfgang Trollberg Herr Storm, ein unverbesserlicher Liebhaber.

Alexander Trollberg Herr Dircks, Theaterarzt und Besitzer mehrerer Edelhöfe im Monde.

Ein Bedienter Herr Kuhn, verfehlter Tenorist, derzeit für das Bedientenfach engagiert.

Hierauf:

Der reisende Student, Vaudeville in zwei Akten

Jakob, ein Müller Herr Niebuhr, der Müller vom vergangenen Jahr.

Tollberg, gräflicher Verwalter Herr Dircks, verbrauchter Liebhaber, jetzt groß als komischer Mime.

Brandheim, Ingenieurlieutenant Herr Storm, erster Tenorist.

Hannchen, Jakobs Tochter Mad. Röse, Frau Direktorin.

Margarethe, Wirtschafterin Dem. Völkner, ein handfestes Mädchen.

Mauser, ein Student Herr Wagner, Tenor-Buffo und Theatermaler, ein junger Mann, über den sich manches sagen ließe.

Das Gewitter hinter den Kulissen wird ausgeführt von Herrn Direktor Röse, der Feuerlärm von mehreren Mitgliedern des Theaters alla scala.

Die Dekorationen im ersten Akt und die Setzstücke im zweiten sind vom Herrn Dekorationsmaler Wagner.

Das Lied „Der Vater sagt usw.“ im ersten Akt ist vom Opernregisseur Herrn Storm.

Wegen Mangel an Platz ist der Zutritt auf der Bühne ernstlich untersagt.

Musik dazu macht der Kapellmeister Herr Scheby.

Als Widmung zu den insgesamt acht Gedichten im Stammbuch des Maler-Freundes schrieb Storm15: Des Künstlers Weib ist die Kunst, ein Weib, treuer und schöner, als sonst wohl die Menschen es besitzen. ‒ Sie wird ihm am Tage begleiten und nachts bei ihm ruhen und seine Träume bewachen. Seine Freude wird ihr Auge zurückstrahlen; seine Tränen wird sie an ihrem Busen trocknen, sie wird mit ihm beten und ihn führen zur Erkenntnis Gottes. Und wenn er reif ist, Höheres zu schauen, so wird ihre freundliche Hand ihm die müden Augen zudrücken. ‒ Dann aber wird sie mit ihm gehen und ihn nicht verlassen am Throne des richtenden Gottes.

Aber der Künstler mag sich bewahren, dass er sein himmlisches Weib nicht zur bloßen Sinnedienerin erniedrigen wolle! Nur in reiner, geistiger Umarmung wird er mit ihre zeugen unsterbliche Kinder. ‒

Das will ich dem Maler gesagt haben, und ich hoffe, wir sind darüber einer Meinung. ‒ Und jetzt bitte ich, die andern Seiten anzusehen als Erinnerungstafel gemeinsamer Freuden.

Es folgen die satirische Beschreibung einer Probe auf dem Liebhabertheater und die Gedichte Auf Wiedersehn, In der Fremde, Mein Talismann, Wie, noch immer in den braunen, Vision, Lockenköpfchen, Walpurgisnacht und Ihr sind meine Lieder gewidmet.

Was Storm dem Maler über seine Muse ins Stammbuch geschrieben hat, soll offenbar nicht für den Dichter gelten. Theodor betrachtet das Bild, das er von Bertha in seiner Liebeslyrik entworfen hat, als seine Muse. Und die erniedrigt er in seinen Bertha-Liedern immer wieder zur Sinnedienerin und träumt von leiblicher Umarmung und von einer Vereinigung mit ihr.

Storm hat in diesem Lebensabschnitt auch leisere, lyrische Töne gefunden, so in diesem Gedicht ohne Überschrift, das auf eine weitere Begegnung mit Bertha im Sommer 1839 verweist, als er Berlin verließ und im Herbst sein Studium in Kiel fortsetzte.

Wie, noch

immer in den braunen16

Locken dieses weiße Band? –

Denkst du noch, was meiner Launen

Buntes Gaukelspiel erfand?

Denkst du noch, wie wir verstohlen

Abends durch den Garten irrten,

Wenn die Dämmrungsvögel schwirrten

Um den Kelch der Nachtviolen?

Wie wir still zur Laube nieder

Schlichen an dem Bach entlang,

Wo ich meine leichten Lieder

Dir mit halber Stimme sang?

Wie du Lindenblüten pflücktest,

Wie du sie zum Kranz verschlungen,

Lächelnd auf die Stirn mir drücktest

Für das Lied, das ich gesungen?

Denkst du noch, mein holdes Mädchen,

Wie du mir im Arm gesessen?

Sprich, mein wunderholdes Mädchen,

Hast du alles nicht vergessen? ‒

An mein Herz will ich sie drücken,

Die mein Herz gefesselt hält ‒ ‒ ‒

Und vor meinen offnen Blicken

Wimmelt eine fremde Welt. ‒

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

So wenn in des Bechers Runde

Perlʼ an Perle steigt und schäumt,

Spiegelnd aus dem goldnen Grunde

Was das Herz des Zechers träumt.

Wohlbekannte Bilder grüßen

In das trunkne Augʼ hinein;

Doch die Lippen wollen küssen,

Und es flieht der holde Schein.

In Berlin lernte er neue Freunde kennen, darunter Wilhelm Mantels, der später als Lehrer am Katharineum in Lübeck unterrichtete, den Maler Theodor Wagner, Markus Niebuhr, später Kabinettsrat in der königlich preußischen Regierung und Nikolaus Delius, einen Philologen.

Im Alter erinnerte sich Storm an den Sommer 1838 in Berlin, wo er Eindrücke gesammelt hatte, die er später für eine Szene der Novelle „Immensee“ verwendete17: Die Mondschein-Ferne ist ganz stimmungsvoll und verklärt mir den See in „Immensee“, auf dem Monddämmerung lag; denn die Sache ist keine Dichtung, sondern eigenes Erlebnis, und zwar auf eine Havel-Insel während meines Berliner Studententums. Wir waren ein Dutzend Bekannte, Damen und Herren, am Nachmittage dort hinausgefahren, tafelten bei Licht 10 Uhr abends im Garten in einem Buchengang bei Lampenlicht und Gesang mit Gitarre, und hatten Not, und der großen Nachtschmetterlinge zu erwehren, die in der Buttersauce zu den Fischen schwammen. Kurz vor Tisch unternahm ich jene Immenseescene.

In Storms Ende 1849 erschienen Novelle „Immensee“ lesen wir:

Die Wälder standen schweigend und warfen ihr Dunkel weit auf den See hinaus, während die Mitte desselben in schwüler Mondesdämmerung lag. Mitunter schauerte ein leises Säuseln durch die Bäume; aber es war kein Wind, es war nur das Atmen der Sommernacht. Reinhardt ging immer am Ufer entlang. Einen Steinwurf vom Lande konnte er eine weiße Wasserlilie erkennen. Auf einmal wandelte ihn die Lust an, sie in der Nähe zu sehen; er warf seine Kleider ab und stieg inʼs Wasser. Es war flach, scharfe Pflanzen und Steine schnitten ihn an den Füßen, und er kam immer nicht in die zum Schwimmen nötige Tiefe. Dann war es plötzlich unter ihm weg, die Wasser quirlten über ihm zusammen und es dauerte eine Zeit lang, ehe er wieder auf die Oberfläche kam. Nun regte er Hand und Fuß und schwamm im Kreise umher, bis er sich bewusst geworden, von wo er hineingegangen war. Bald sah er auch die Lilie wieder; sie lag einsam zwischen den großen blanken Blättern. – 18

Im Herbst 1838 unternahm Storm mit mehreren Kommilitonen eine vierwöchige Bildungsreise nach Dresden. Nach dem Bericht seiner Tochter Gertrud Storm19 wohnten die Studenten im „italienischen Dörfchen“, einem floßartig über der Elbe gebauten Gasthause am Schlossplatz. Jeden Morgen galt ihr erster Besuch der Sixtinischen Madonna und der Gemäldegalerie. An den Nachmittagen wurden Ausflüge in Dresdens Umgebung gemacht; der Abend gehörte meistens dem Schauspiel oder der Oper, wo damals Joseph Tichatchek glänzte und die Sängerin Schröder-Devrient durch ihre Anmut entzückte.

Das erste Opernhaus Sempers in Dresden, ca. 1850, Kolorierter Kupferstich von Carl Täubert

Die Tatsache, dass Storm bereits nach drei Semestern Berlin den Rücken kehrte und im Sommer 1839 nach Kiel zurückging, war von vornherein geplant, weil jeder Student, der ein Amt in den Herzogtümern bekleiden wollte, an der Landesuniversität examiniert sein musste; das war die Voraussetzung für eine Bestallung als Advokat durch die dänische Regierung.

Mit dem Maler Theodor Wagner hielt Storm auch weiter brieflichen Kontakt und schickte ihm von Kiel Anfang 1840 einige Gedichte sowie einige Erzähltexte, wohl um ihm als Künstler-Kollege zu zeigen, wie weit er es in seiner Poesie bereits gebracht hatte. Storms Brief ist nicht erhalten, aber die Antwort von Freund Wagner, der am 17. März aus Berlin schrieb20 […]. Um Ihnen aber die eigentliche Wirkung desselben vor Augen zu führen, muss ich offen bekennen, dass ich beim Lesen des ersten Teils, mit Ihnen ganz Kind war, im Geiste alle Züge und Streifereien als Räuber gegen die Stadtsoldaten mitmachte und als Sieger mit meinen Kameraden in unsere Heuhöhlen einzog. Mit welcher Begierde Sie all die Plätze Ihrer jugendlichen Spiele aufsuchten, wie mächtig die Erinnerung längst vergangener so glücklicher Zeiten in Ihrem Herzen aufdämmern mussten, kann ich mir ganz lebhaft denken.

Wagners Reaktion verweist auf zwei Texte Storms; den ersten verwendete er später als Rahmen für die „Geschichten aus der Tonne“ im „Volksbuch auf das Jahr 1846“. Darin werden ein Märchen und zwei Schwänke erzählt („Se dohn sick wat zo gude“ sowie „Dree to Bedd“). Im Erzählrahmen beschreibt Storm Spiele seiner Kindheit, darunter auch „Räuber und Soldat“.21

Einer der wackersten Spielkameraden in meinen Knabenjahren war Claas Räuber. Er war der Sohn eines armen Schuhflickers und schon seit mehreren Jahren ein Stadtwaisenkind; den Beinamen Räuber aber hatten seine Genossen ihm gegeben, weil er in dem Spiel »Räuber und Soldat«, das wir an hellen Sommerabenden zu exerzieren pflegten, eine besondere Geschicklichkeit besaß und daher auch stets nur als Räuber ausgehoben wurde. Trotz seines abschreckenden Titels aber war Claas Räuber der ehrlichste und spaßhafteste Bursche von der Welt, […].

Dieser Claas Räuber wird als unerschöpflicher Erzähler von „Döntjes und Schnurren“ vorgestellt:

Je heimlicher aber und verborgner wir unseren Märchensaal aufgeschlagen hatten, desto schöner hörten sich die Geschichten an, desto lebendiger traten all' die wunderlichen und süßen Gestalten, die verwünschten Prinzen und Prinzessinnen, Schneewittchen und die Frau Holle vor unsere Phantasie; ja ich erinnere mich, daß wir einmal bei einer solchen Gelegenheit ganz deutlich den Niß-Puck aus einer Dachöffnung in meines Vaters Scheune herausgucken sahen, und in Folge dessen einen zwar vergeblichen Feldzug durch die sämtlichen Böden gegen den Kobold unternahmen.

Die Fiktion des Märchensaals verweist auf das Frühjahr 1838, als Theodor seiner Freundin Bertha aus Grimms Märchenbuch vorgelesen hat. Er hat dann in den folgenden Monaten neben den „Schneewittchen-Szenen“ auch andere Märchenmotive der Grimm’schen Sammlung für eigene Texte adaptiert. Unter den anschließend erzählten Texten befindet sich auch „Das Märchen von den drei Spinnfrauen“, das Storm also bereits Anfang 1840 konzipiert haben wird. Die Anregung dazu war KHM 14 mit dem Titel „Die drei Spinnerinnen“. „Es ist ein ganz altes Stück“, sagte Claas, „das meiner Großmutter schon von ihrer Urgroßmutter erzählt ist, und die hat gesagt, es sei ein Stück aus der Mauskiste.“ Es folgt „Das Märchen von den drei Spinnfrauen“. Storms Handschrift in einem heute verschollenen Sagenheft enthält einen Hinweis auf die Quelle; danach will er das Märchen von Anna Tripel (geb. 1782) gehört haben; die neben ihrer Freundin Anna Catharina Dorothea Stamp aus Friedrichstadt (1798-1870) zu den Beiträgerinnen zu Storms Märchen- und Sagensammlung zahlt22. Dass Theodor dieses Märchen seiner Bertha vorgelesen hat, belegt auch eine Szene der in den 1840er Jahren geschriebenen Novelle „Immeensee“, in der Reinhardt seiner noch kindlichen Elisabeth etwas erzählen will23: Dann gingen sie beide hinein und setzten sich auf die neue Bank. Elisabeth nahm ihre Ringelchen aus der Schürze und zog sie auf lange Bindfäden; Reinhardt fing an zu erzählen: „Es waren einmal drei Spinnfrauen – –“ „Ach“, sagte Elisabeth, „das weiß ich ja auswendig; Du musst auch nicht immer dasselbe erzählen.“

Ein Textvergleich zeigt, dass Storm für seine Märchenfassung Motive aus dem KHM 14 „Die drei Spinnerinnen“ und aus einer älteren Erzählung verwendet hat, die von den Brüdern Grimm in ihrer Anmerkung zu KHM 14 dokumentiert wird. Es handelt sich dabei um eine Erzählung des Leipziger Publizisten Johann Praetorius aus seiner Schrift „Der Abentheuerliche Glücks-Topf“ aus dem Jahre 166924.

Die folgende Synopse bietet den Text des KHM 15 „Die drei Spinnerinnen“25, die in der Anmerkung zu dem Märchen nacherzählten Version von Johannes Praetorius26 und Storms Fassung27 , die er bereits 1839 aufgezeichnet hat. Sie eröffnet Einblicke in Storms damalige Arbeitsweise.

|

Brüder Grimm „Die drei Spinnerinnen“ |

Prätorius erzählt im Glückstopf S. 404–406 das Märchen folgendergestalt, |

Theodor Storm „Das Märchen von den drei Spinnfrauen“ |

|

Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, und die Mutter mochte sagen was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übernahm die Mutter einmal Zorn und Ungeduld, daß sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfieng. Nun fuhr gerade die Königin vorbei, und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus, und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlüge, daß man draußen auf der Straße das Weinen hörte. Da schämte sich die Frau daß sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren sollte, und sprach „ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen.“ Da antwortete die Königin „ich höre nichts lieber als spinnen, und bin nicht vergnügter als wenn die Räder schnurren; gebt mir eure Tochter mit ins Schloß, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat.“ Die Mutter wars von Herzen gerne zufrieden, und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie ins Schloß gekommen waren, führte sie es hinauf zu drei Kammern, die lagen von unten bis oben voll vom schönsten Flachs. „Nun spinn mir diesen Flachs,“ sprach sie, und wenn du es fertig bringst, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben; bist du gleich arm, so acht ich nicht darauf, dein unverdroßner Fleiß ist Ausstattung genug.“ |

eine Mutter kann ihre Tochter nicht zum Spinnen bringen und gibt ihr darum oft Schläge. Ein Mann, der das einmal mit ansieht, fragt was das bedeuten solle. Die Mutter antwortet „ich kann sie nicht vom Spinnen bringen, sie verspinnt mehr Flachs als ich schaffen kann“. Der Mann sagt „so gebt sie mir zum Weib, ich will mit ihrem unverdrossenen Fleiß zufrieden sein, wenn sie auch sonst nichts mitbringt“. Die Mutter ists von Herzen gern zufrieden, und der Bräutigam bringt der Braut gleich einen großen Vorrath Flachs. |

Es war einmal ein Dienstmädchen, die war eben so schön als sie ehrbar und fleißig war; auch war sie im Nähen und Stricken und anderer häuslichen Arbeit wohlerfahren, nur spinnen konnte sie nicht. Sie hatte aber einen Freier, der war reich und jung und war gewaltig auf’s Spinnrad versessen. Als nun die Hochzeit heranrückte, so kam er eines Sonntags zu ihr und ließ sich zehn Pfund Flachs nachtragen. Er umarmte sie und sprach: „Kannst du diesen Flachs zum feinen Faden verspinnen, dein goldenes Haar würde mir noch einmal so lieb seyn. Hast du’s fertig zum Sonnabend, so soll die Hochzeit seyn.“ |

|

Das Mädchen erschrack innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen, und wärs dreihundert Jahr alt geworden, und hätte jeden Tag von Morgen bis Abend dabei gesessen. Als es nun allein war, fieng es an zu weinen, und saß so drei Tage ohne die Hand zu rühren. Am dritten Tage kam die Königin, und als sie sah daß noch nichts gesponnen war, verwunderte sie sich, aber das Mädchen entschuldigte sich damit, daß es vor großer Betrübnis über die Entfernung aus seiner Mutter Hause noch nicht hätte anfangen können. Das ließ sich die Königin gefallen, sagte aber beim Weggehen „morgen mußt du mir anfangen zu arbeiten.“ |

Davor erschrickt sie innerlich, nimmts indessen an, legts in ihre Kammer und sinnt nach was sie anfangen solle. |

Dann ging er fort; sie aber wußte sich keinen Rath, wer ihr die große Menge Flachs in so kurzer Zeit verspinnen sollte, und ging hinaus auf den Weg und weinte. |

|

Als nun das Mädchen wieder allein war, wußte es sich nicht mehr zu rathen und zu helfen, und trat in seiner Betrübnis vor das Fenster. Da sah es drei Weiber herkommen, davon hatte die erste einen breiten Platschfuß, die zweite hatte eine so große Unterlippe, daß sie über das Kinn herunterhing, und die dritte hatte einen breiten Daumen. Als sie vor dem Fenster waren, blieben sie stehen, schauten hinauf, trugen dem Mädchen ihre Hülfe an, und sprachen „willst du uns zur Hochzeit einladen, dich unser nicht schämen, und uns deine Basen heißen, auch an deinen Tisch setzen, so wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und das in kurzer Zeit.“ |

Da kommen drei Weiber vors Fenster, eine so breit vom Sitzen daß sie nicht zur Stubenthüre herein kann, die zweite mit einer ungeheuern Nase, die dritte mit einem breiten Daumen. Sie bieten ihre Dienste an und versprechen das aufgegebene zu spinnen, wenn die Braut am Hochzeittage sich ihrer nicht schämen, sie für Basen ausgeben und an ihren Tisch setzen wolle. |

Wie sie so eine Strecke gegangen war, kam sie an eine Hütte; als sie die Thür aufgemacht hatte, sah sie drinnen eine Frau am Spinnrad sitzen, die hatte Lippen, die waren so – lang. Das Mädchen erschrak gar heftig vor dieser Gestalt; denn die Alte brummte böse vor sich weg, was sie bei ihr zu suchen habe. Bald aber faßte sie sich einen Muth, und sprach: „Ach! liebe Frau, ich sehe, daß ihr gar thätig und kunstvoll seid; wolltet ihr mir diesen Flachs nicht verspinnen bis zum Sonnabend der Woche? Ich will euch gerne das Pfund mit einer baaren Mark bezahlen.“ Die Alte besah den Flachs und sagte, das sei unmöglich, so viel Flachs in Einer Woche. Da fiel das Mädchen vor ihr auf die Knie und erzählte ihr Alles, und daß sie sonst keinen Mann bekommen würde. Als die Alte das hörte, schlug sie in sich und sagte: „Steh’ nur auf, Töchterchen, der Flachs soll versponnen werden; aber da muß ich deinen Ehrentag doch mitmachen.“ |

|

„Von Herzen gern,“ antwortete es, „kommt nur herein, und fangt gleich die Arbeit an.“ |

Sie willigt ein, und sie spinnen den Flachs weg, worüber der Bräutigam die Braut lobt. |

Das Mädchen ward so froh, daß sie Alles versprach, und ging dann ihren Weg wieder nach Haus. |

|

Da ließ es die drei seltsamen Weiber herein, und machte in der ersten Kammer eine Lücke, wo sie sich hinein setzten, und ihr Spinnen anhuben. Die eine zog den Faden und trat das Rad; die andere netzte den Faden, die dritte drehte ihn, und schlug mit dem Finger auf den Tisch, und so oft sie schlug, fiel eine Zahl Garn zur Erde, und das war aufs feinste gesponnen. Vor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen, und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, daß diese des Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, giengs an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald zu Ende. Nun nahmen die drei Weiber Abschied und sagten zum Mädchen „vergiß nicht, was du uns versprochen hast: es wird dein Glück seyn.“ |

|

Am Sonnabend hatte sie das schönste Garn im Hause, und als am Sonntage der Bräutigam kam, da freuete er sich über den Faden, der fast so fein war und so golden war, als das Haar seiner Braut; aber er ward durch das saubre Gespinste nur immer begieriger und konnte sein Herz nicht zufrieden geben. Daher küßte er seine Braut und sprach: „Noch diese sechszehn Pfund zum nächsten Sonnabend, dann soll die Hochzeit seyn.“ Damit ging er fort; die Braut aber ging in Traurigkeit den alten Weg hinaus, und ging die erste Hütte vorbei und kam zu einer zweiten. Sie stieß die Thür auf und trat hinein; da saß drinnen eine alte Frau am Spinnrad, die hatte eine Nase, die war wohl eine Elle lang. Marie aber hatte sie mit der Thür an ihre große schöne Nase gestoßen; darüber schrie und schalt die Frau und war ganz braunroth im Gesicht, und die Nase schwoll ihr wie eine Blutwurst. Das Mädchen aber faßte sich einen Muth und erzählte ihr Alles, wie es war, und daß sie keinen Mann bekäme, wenn das Garn nicht gesponnen wäre zum Sonnabend der Woche, und bot ihr zwanzig Schilling Spinnerlohn das Pfund. Die Frau besah den Flachs und sagte, es sei unmöglich; aber wenn sie mit auf ihrer Hochzeit tanzen dürfe, so wolle sie es versuchen. Da ward das Mädchen froh und ging heim, und am Sonnabend hatte sie das schönste Garn im Hause, noch ebener als das erste war. Als aber der Bräutigam am Sonntag zu ihr kam, und das saubre Gespinste betrachtete, da wollte er sich noch nicht zufrieden geben, sondern brachte auf’s Neue zwanzig Pfund und sagte: „Noch dieses bis zum Sonnabend, dann soll gewiß die Hochzeit seyn.“ Als er fortgegangen war, blieb das Mädchen in großer Traurigkeit zurück; denn es schien ihr unmöglich, das Verlangte in’s Werk zu setzen. Es war aber schon Abend, und die Sterne schienen klar auf die Erde, und als sie so in trüben Gedanken den alten Weg wieder einschlug, da fiel ein Stern vom Himmel, der blieb in ihrer Schürze liegen auf dem Flachs; da dachte sie dran, daß ihre Mutter ihr immer gesagt habe, das bedeute Glück, und als sie etwas weiter gegangen war, da fand sie beim Sternenschein eine Kleevier und steckte sie an’s Mieder; und als sie noch etwas weiter gegangen war, da gesellte sich ein schneeweißes Lamm zu ihr, dem ging sie nach und so kamen beide an eine Hütte; da saß drinnen eine alte freundliche Frau am Spinnrad, die war so breit, daß sie auf drei Stühlen nicht Platz hatte. Die Frau aber fragte das Mädchen, was sie herführe. Es muß Gottes Schickung seyn, antwortete sie, und erzählte ihr Alles; und die Frau versprach ihr das Garn zu spinnen, unter der Bedingung, daß sie mit zur Hochzeit käme. |

|

Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Haufen Garn zeigte, richtete sie die Hochzeit aus, und der Bräutigam freute sich daß er eine so geschickte und fleißige Frau bekäme, und lobte sie gar sehr. „Ich habe drei Basen, sprach das Mädchen, „da sie mir viel Gutes gethan, so wollte ich sie nicht gern in meinem Glück vergessen: erlaubt doch daß ich sie zu der Hochzeit einlade, und daß sie mit an dem Tisch sitzen.“ Die Königin und der Bräutigam gaben gern ihre Einwilligung. |

|

Das Mädchen aber ging frohen Herzens nach Hause, und als nun der Sonntag kam, da zeigte sie dem Bräutigam das Gespinste, das schöner war als alles andre. Da vermochte er der Schönheit des Mädchens nicht länger zu widerstehn und sagte: „Morgen soll die Hochzeit seyn“; die Braut aber gedachte mit Angst ihres Versprechens. „Ich habe drei alte Bekannte“, sagte sie, „erlaubt mir, daß ich sie mit zur Hochzeit lade.“ Der Bräutigam aber sagte es ihr willig zu, sie möchte laden was sie an Freunden und Sippschaft hätte. |

|

Als nun das Fest anhub, traten die drei Jungfern in wunderlicher Tracht herein, und die Braut sprach „seyd willkommen, liebe Basen.“ „Ach,“ sagte der Bräutigam, „wie kommst du zu der garstigen Freundschaft?“ Darauf gieng er zu der einen mit dem breiten Platschfuß, und fragte „warum habt ihr einen solchen breiten Fuß? „Vom Treten,“ antwortete sie, „vom Treten.“ Da gieng der Bräutigam zur zweiten, und sprach „wovon habt ihr nur die herunterhängende Lippe?“ „Vom Lecken,“ antwortete sie, „vom Lecken.“ Da fragte er die dritte „wovon habt ihr den breiten Daumen?“ „Vom Faden drehen,“ antwortete sie, „vom Faden drehen.“ Da erschrack der Königssohn und sprach „so soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren.“ Damit war sie das böse Flachsspinnen los.

|

Als nun der Hochzeittag kommt, so stellen sich die drei abscheulichen Jungfern auch ein: die Braut thut ihnen Ehre an und nennt sie Basen. Der Bräutigam verwundert sich und fragt wie sie zu so garstiger Freundschaft komme, „ach“, sagt die Braut, „durchs Spinnen sind alle drei so zugerichtet worden, die eine ist hinten so breit vom Sitzen, die zweite hat sich den Mund ganz abgeleckt, darum steht ihr die Nase so heraus, und die dritte hat mit dem Daumen den Faden so viel gedreht“. Darauf ist der Bräutigam betrübt worden und hat zur Braut gesagt sie sollte nun ihr Lebtage keinen Faden mehr spinnen, damit sie kein solches Ungethüm würde. |

Als nun der Tag vorüber war, so war die Hochzeit; da gings lustig her, und waren viele feine und saubre Leute zu Gast, denn der Bräutigam war wohlangesehen. Als nun die Gäste beinahe versammelt waren, so hielten noch drei Kutschen vor der Thür; da kam aus der ersten die mit den breiten Lippen, aus der zweiten die mit der langen Nase, und aus der dritten – – – nein, die dritte kam nicht heraus, denn die Kutschenthür war zu eng, die mußte mit Stricken herausgezogen werden. Die drei gingen nun in den Hochzeitssaal und pflanzten sich unter den andern Frauen der Reihe nach auf. Die Gäste erstaunten sehr, und der Bräutigam fragte die Braut: „Wie kamst du zu der garstigen Freundschaft?“ Dann ging er zu der ersten und fragte: „Liebe Frau, habt ihr all’ Zeit solche breite Lippen gehabt?“ „Ei, mein Söhnchen“, antwortete sie, „wie sollte man nicht breite Lippen haben, wenn man so lange am Spinnrad sitzt und den Faden leckt.“ Darauf ging er zu der andern und fragte: „Liebe Frau, habt ihr all’ Zeit eine so entsetzlich lange Nase gehabt?“ „Ei, mein Söhnchen“, antwortete die, „da muß Einem die Nase wohl ausschießen, wenn man so lange Jahre sitzt und nickt und tritt das Rad, und stößt mit der Nase den Flachs auseinander.“ Endlich ging er auch zur dritten und fragte: „Liebe Frau, seid ihr all’ Zeit so gewaltig breit gewesen?“ „Ei, mein Söhnchen“, antwortete sie, „da muß man wohl breit werden, wenn man so lange Jahre am Spinnrad sitzen muß.“ Da befiel den Bräutigam auf einmal eine Angst, daß seine Braut wegen des vielen Spinnens auch schon zu solchen Mißgestaltungen ansetzen möchte. Daher nahm er sie schnell in seinen Arm und besah sie von allen Seiten, aber er fand sie noch schlank und schön, daß es eine Freude war. Das Spinnrad aber ließ er heimlich zerschlagen, und war von der Zeit an vom Flachsspinnen nicht mehr die Rede, sondern, als die Hochzeit vorüber war, lebten sie ohne Spinnrad in Glück und Freuden, denn wenn er unwirsch war, war sie freundlich. – |

Illustration zum „Märchen von den drei Spinnfrauen“ im Volksbuch 1846 (rechts)

Aus einem faulen Mädchen macht Storm ein Dienstmädchen namens Marie, die war eben so schön als sie ehrbar und fleißig, aber sie konnte nicht spinnen. Statt einer Königin, die sie aufgrund einer Lüge der Mutter zum Arbeiten aufs Schloss mitnimmt und ihr den ältesten Sohn verspricht, wenn sie nur fleißig ist, gibt es bei Storm (nach Paetorius) einen reichen und jungen Freier, der gewaltig auf’s Spinnrad versessen war. Der verspricht, Marie zu heiraten, wenn sie zehn Pfund Flachs versponnen hat.

Bei den Grimms hat das erste Spinn-Weib einen Platschfuß, das zweite eine große Unterlippe und das dritte einen breiten Daumen. Storm übernimmt die Lippe für die erste Frau, für die zweite die Nase von Praetorius und für die dritte den gewaltig Unterleib (hinten so breit vom Sitzen) aus derselben Quelle; so breit, daß sie auf drei Stühlen nicht Platz hatte (Storm).

Nach den Grimms arbeiten die drei seltsamen Weiber gemeinsam an einem Spinnrad; Praetorius sagt dazu nichts. Storm aber erweitert diesen Abschnitt erheblich, indem er die drei Frauen nacheinander in drei Hütten auftreten lässt. Die erste spinnt eine Woche an den zehn Pfund Flachs, aber der Bräutigam ist mit dieser Garnmenge nicht zufrieden und verlangt weitere sechzehn Pfund, die die zweite Frau zu Flachs verspinnt. Auch dieses Ergebnis genügt ihm nicht und er verlangt diesmal Garn von zwanzig Pfund Flachs. Bei dieser dreifachen Aufgabe lehnt Storm sich an KMH 55 „Rumpelstilzchen“ an, wo die arme Müllerstochter dreimal Stroh zu Gold spinnen muss. Daran erinnert auch die Beschreibung des Ergebnisses der seltsamen Spinnerei aus der Perspektive der Bräutigams: ein Faden, der fast so fein war und so golden war, als das Haar seiner Braut.

Dann ergänzt Storm die Erzählung um eine idyllische Szene, in der er den Weg der traurigen Marie zur dritten Hütte beschreibt. Diesmal ist die Vorlage KHM 153 „Sterntaler“. Es war aber schon Abend, und die Sterne schienen klar auf die Erde, und als sie so in trüben Gedanken den alten Weg wieder einschlug, da fiel ein Stern vom Himmel, der blieb in ihrer Schürze liegen auf dem Flachs. Nachdem sie noch ein glücksbringendes Kleevier gefunden und sich ans Mieder geheftete hat, gesellt sich ein schneeweißes Lamm zu ihr und führt sie zur dritten Hütte. Nun kann der Bräutigam der Schönheit des Mädchens nicht länger widerstehen und kündet die Hochzeit an, zu der die drei Frauen geladen werden. Der Schluss folgt wieder der Version der Grimms.

Die knappe Märchenhandlung der Brüder Grimm erfährt einen kunstvoll ausgestaltete Erweiterung; die magische Dreizahl erscheint mehrfach; zunächst in Gestalt der drei Spinnfrauen, ihren drei Hütten, in denen dreimal gesponnen wird, dann als die Glückssymbole Sternschnuppe und Kleeblatt sowie eines weißen Lamms als Symbol der Sanftmut, Unschuld und Reinheit. Das bürgerliche Mädchen heiratet einen bürgerlichen Mann; sie erweist sich den Ansprüchen des Bräutigams zunächst nicht gewachsen. Zwar ist sie schön und daher für den Mann attraktiv, besitzt aber die erwarteten handwerklichen Fähigkeiten nicht.

Theodor erwartet von seine künftigen Ehefrau, dass sie als Mutter ihrer Kinder eine tüchtige Haushälterin wird; seine pädagogischen Intentionen in dem Märchen entsprechen den typischen Idealen der damaligen Mädchenerziehung: Fleiß, Häuslichkeit und Sauberkeit. Damit knüpft er das Marienbild der „reinen Magd“ an, einer Jungfrau, zu der sich das weiße Lamm gesellt und sie zu einer Hütte führt, in der eine mütterliche Frau wirkt. Aber Storm säkularisiert dieses christliche Bild, denn nur durch ihre Beharrlichkeit kann sie mit Glück Helferinnen gewinnen, die ihr ihre hausfraulichen Tugenden zur Verfügung stellen. Diese drei Mütter lehren sie aber nicht, den Haushalt gut zu führen, wie das etwa im Märchen von der Frau Holle erzählt wird, sondern sie nehmen ihr die schwere Spinnarbeit ab. Denn aus der Sicht des modernen bürgerlichen Ehemannes sind schwere Handarbeit und jugendliche Schönheit nicht vereinbar. Deshalb mahnen die drei Frauen durch ihr widerwärtiges Aussehen den Bräutigam davor, seine zukünftige Frau im Haushalt zu verschleißen: Da befiel den Bräutigam auf einmal eine Angst, daß seine Braut wegen des vielen Spinnens auch schon zu solchen Mißgestaltungen ansetzen möchte.

Dabei hat Theodor an die Zukunft seiner zunächst nur erträumten Braut Bertha gedacht. Das schöne Mädchen soll nicht nur begehrte Geliebte, sondern auch eine Partnerin sein, die an seinen geistigen und musischen Aktivitäten Anteil nehmen kann. Deshalb beginnt er, auf Berthas literarische Bildung – etwa durch ein Buchgeschenk zum Weihnachtsfest 1840 – Einfluss zu nehmen und fördert ihren Gesangsunterricht. In diesem Zusammenhang erscheinen Storms „Schneewittchen-Szenen“ und „Das Märchen von den drei Spinnfrauen“ als Elemente seiner Erziehungsbemühungen, mit denen er versucht, zunächst Bertha und später Constanze auf die Ehe vorzubereiten.

Anmerkungen

1 MG, S. 87f.

2 Münch 2014, S. 33.

3 Schwarz-weiß Fotografie im StA; weitere Spuren des Gemäldes konnten nicht gefunden werden.

4 Vergl. zu Storms Feuerbach-Rezeption Jackson 2001.

5 Ludwig Feuerbach: Gott als moralisches Wesen oder Gesetz. Zitiert nach L. F.: Das Wesen des Christentums. Erster Band. Berlin 1956, Kapitel 6, S. 102.)

6 Fotografie von G. F. Krauss. In: Seeger 1864; vergl. die Abbildung als Frontispiz in diesem Band.

7 Ludwig Pietsch: Wie ich Schriftsteller geworden bin. Berlin 1893, S. 166.

8 von Preuschen; zit. nach STSG 22. 1973, S. 63.

9 Jensen 1899/1900, S. 405.

10 Theodor Storm: „Ferdinand Röse“. In: LL 4, S. 445.

11 LL 4, S. 448-466. Nach dieser Edition wird im Folgenden zitiert.

12 Die „Grammatik der neuhochdeutschen Sprache für höhere Bildungsanstalten und Lehrerseminare“ von August Engelien (Berlin 1867) überliefert auf Seite 251 folgende Redewendung: Berliner Kind, Spandauer Wind, Charlottenburger Pferd sind keinen Dreier wert.

13 Ein Stammbuchblatt und acht Jugendgedichte Theodor Storms. In: Düsel 1916, S. 35-44. Enthalten sind die Gedichte „Auf Wiedersehn“, „In der Fremde“ (HTWSt. [30. März 1839]), „Mein Talismann“ (31. März), „Wie, noch immer in den braunen“, „Vision“, „Lockenköpfchen“, „Walpurgisnacht“ und „Ihr sind meine Lieder gewidmet“.

14 Storms Text hier nach der Edition Dieter Lohmeiers unter dem Hinzugefügten Titel „Eine Episode aus dem Berliner Studienjahr 1839“ in: LL 4, S. 466–469.

15 Düsel 1916, S. 35.

16 Stammbuchblatt für Theodor Wagner; Düsel 1916, S. 39f.

17 Theodor Storm an Gertrud Eckermann, Brief vom 2.4.1885; in: Eckermann 1944.

18 Volksbuch 1850, S. 233

19 Gertrud Storm 1912, Bd. 1, S. 138.

20 Brief von Theodor Wagner vom 17. März 1840, StA, Husum.

21 Vergl, die „Geschichten aus der Tonne“. In: LL 4. S. 268f.

22 Otto Mensing (Mensing 1923, S. 265f.) hat eine Handschrift im Müllenhoff-Nachlass (Archiv der Humboldt-Universität, Berlin) eingesehen, die dort 1999 nicht mehr nachweisbar war. „Nr. 600 Frau Rumpentrumpen (plattd. erzählt) deckt sich inhaltlich mit Hs. 73 „Mährchen von den drei Spinnfrauen“ (hochdeutsch), als dessen Quelle Storm Anna Tripel angibt und das er mit einigen Änderungen im Volksb. f. 1846 veröffentlichte; [...].“

23 LL 1, S. 297.

24 Der Abentheuerliche Glückstopf/ Welcher in Hundert und achtzehn beschriebenen Abergläubischen Zetteln bestehet/ womit die wahnwitzige Welt sich bereichern/ und ihre Wolfart erkündigen oder bevestigen will. […] o. O 1669, S. 403-406.

25 Grimm 1837, Bd. 1, S. 89–92.

26 Grimm 1822, Bd. 3, S. 25f.

27 Volksbuch 1846, S. 81-88; hier nach Eversberg 2005, S. 12-15.