Für Dich allein ‒ Nur ein Missverständnis?

Am 1. Februar 1840 feierte Bertha ihren 14. Geburtstag. Über Geschenke Storms gibt es keine Nachrichten, auch nicht, ob er sie zu Ostern in Hamburg besucht hat. Jedenfalls reiste er in den Osterferien nach Husum und feierte mit der Familie den 50. Geburtstag seines Vaters Casimir, der am 26. April 1790 als Sohn eines Müllers in Westermühlen bei Rendsburg geboren war. Die Geburtstagsfeier fand am Sonntag nach Ostern statt und es ist wahrscheinlich, dass Theodor bei dieser Gelegenheit ein Gedicht vorgetragen hat, in dem er eine Anekdote aus der Kindheit seines Vaters erzählt.

Westermühlen1

Die

Heimat hier, und hier Dein erster Traum

Das Mühlrad rauscht, es stäubt der Silber Schaum

Tief unten ruht der Bach ein stiller Frieden

Im Spiegelgrund, drin blau der Himmel ruht,

Vom Ufer rings mit ihren dunklen Zweigen

Taucht sich die Erle in die klare Flut.

Horch Peitschenknall und muntrer Pferdetrab

Die Räder knirschen durch den feuchten Sand

Halt an, halt an. ‒ Nun sacht den Berg hinab

Und durch den Bach zum andern Uferrand.

Und wieder aufwärts, links den Weg herum

Hinauf zur Mühle mit des Kornes Last,

Vorbei die Eiche wo der bunte Star

Sein unermüdlich Plaudern schwatzt vom Ast.

Zehn Schritte noch da steht im kühlen Schatten

Der Linden halb versteckt das Müllerhaus,

Der Müller mit der Nachtmütz und der Pfeife

Lehnt in der Thür und schaut behaglich aus.

„Wo

bleibt der Kasʼ?! Der Henker mit dem Jungen!“

Und ungeduldig raucht er Zug auf Zug

Trarah ktarah! Da kommt der Kasʼ gesungen

Nur frisch heran du kommst just früh genug!

Barfuß

barkopf, zerissen Hos und Hemd

Zerrissen heut wie sonst schon hundertmal

Im Arm das Wams, die Ärmel zugebunden

An jedem Arm ein Dutzend fetter Aal.

Doch wie der Kasʼ den Alten hat geschaut

Trotz seinem Fang schaut er voll Angst zur Erden!

Der nimmt die Pfeife drohend aus dem Mund!

„Sprich Junge, Kasʼ! was soll doch aus Dir werden.“

Der Alte

ruht schon lang ‒ Des Alten Mühle

Die rauscht und ragt wie sonst noch für und für

Viel Zeit

verstrich ‒ Doch was der Kasʼ geworden

Wohl mancher Mann noch weiß es außer mir

Mein guter Vater, den Natur gehegt

Den sie in Waldesluft als liebstes Kind gepflegt

Was sie Dir gab, das konnte nicht erkalten

Und wie das Leben immer Dich bewegt

Das hast Du Dir, das wirst Du Dir erhalten.

Bei der Niederschrift dieses noch unfertigen Gedichts ‒ eine gekürzte und vollendete Fassung hat Storms Tochter Gertrud erst 1912 aus dem Nachlass ihres Vaters veröffentlicht2 ‒ hat Theodor an Bertha gedacht, denn er unterschrieb es mit Theodor und notierte ihren Namen unter den Text. Da es kein Liebesgedicht ist und sich auch nicht an Bertha wendet, kann das nur so verstanden werden, dass er dem geliebten Mädchen dieses Gedicht zeigen wollte. Es handelt sich nach Dieter Lohmeier3 um das erste gelungene Gedicht des jungen Lyrikers, ein Erlebnisgedicht, das mit den Mitteln der sprachlichen Gestaltung im Leser die Illusion erzeugt, als sei es unmittelbar aus einem Erlebnis hervorgegangen und als habe der Leser an diesem Erlebnis unmittelbaren Anteil. Dieses gestaltete Erlebnis also wollte Storm Bertha vermitteln, doch dann hat er den Namen auf dem Manuskript durchgestrichen und seinen Text wohl doch nicht an Bertha geschickt, denn in ihrem Nachlass befindet er sich nicht.

Allerdings hat Storm Anfang Juni eine kleine Tour nach Hamburg unternommen und das Pfingstfest mit Bertha verbracht.4 Die erste lyrische Frucht dieser Begegnung war ein anderes Gedicht, das er unmittelbar nach diesem Erlebnis am 20. Juni notierte und dann in einem nicht erhaltenen Brief an Bertha schickte:

Nach frohen Stunden5

An –

Ich habʼ

die Rose blühen sehn;

Mein ist ihr süßes Bild;

Und welkte sie zur Stunde schon,

Und bliebe stets verhüllt! ‒

Wohl lebt

ich manche frohe Zeit,

Manch schönen Augenblick;

Der stirbt in meiner Seele nicht,

Und kehrtʼ er nie zurück.

Das Leben

trügt ‒ Erinnerung

Allein bleibt ewig treu;

Die bringet nur geheilten Schmerz

Und nur gesühnte Reuʼ.

Doch

stürmt um meine Brust die Zeit

Und weckt mein junges Blut;

Im Zweifel stärket sich die Treu,

Und in Gefahr der Mut.

Ich weiß,

die Zeit ist nimmer schlecht,

Die Wahrheit schaut das Licht!

Ich weiß, die Liebe muss bestehn,

Der Himmel wankt ja nicht!

Doch

schau ich in vergangʼne Zeit

Gar oft und lieb zurück ‒

Gedanken ziehen mild durchs Herz,

Und Tränen vor den Blick.

Das Bild der verblühenden Rose fasst den keimenden Zweifel des Liebenden, der das wirkliche Leben des süßen Bildes nur noch in der Erinnerung imaginieren kann, da er es schon welk und verhüllt gesehen hat. Deutlich wird die Enttäuschung Storms, der von Bertha keine Gegenliebe erfahren hat. Zwar waren es frohe Stunden, in denen er sich das Bild ihrer blühenden Gestalt einprägen konnte, aber im Fortgang des Lebens bleibt ihm nur die Erinnerung an etwas, das er beschwören muss, wie das ängstliche Kind, das im Dunkel des Kellers vor Angst laut pfeift: Der Himmel wankt ja nicht!

Die Bilder sind verschlüsselte Signale, die Bertha, damals 14½ Jahre alt, wohl immer noch nicht auf beider Beziehung übertragen konnte. Theodor aber glaubt, dass die Winke bei ihr ankamen und verstanden wurden, denn Anfang Juli entstehen weitere Gedichte, darunter „Sonntagsfrühe“ und „Hüben, drüben“, die er auf ein Blatt schreibt und an Bertha schickt. Mit dem zweiten der beiden Texte mutet er dem jungen Mädchen noch mehr zu, als er dies bereits mit seinem Gedicht „Nach frohen Stunden“ getan hatte.

Sonntagsfrühe6

Am

Sonntagmorgen in der Früh

Da muss ich wandern gehn;

Mir ist so froh, ich weiß nicht wie;

Die Sonne scheint so schön!

So recht ins Herz hinein!

Die Bursche

schreiten schmuck und fein

Mit hellem Sang und hellem Sinn;

Die Mädchen schleichen hinterdrein,

Und schmunzeln vor sich hin;

So recht ins Herz hinein!

Die Erde

blüht im besten Staat,

Schier golden glänzt das Meer;

Und über Wald und Wiesʼ und Saat

Da singt der Vögel Heer;

So recht ins Herz hinein!

In der christlichen Erbauungsliteratur dieser Zeit findet sich die Metapher, die Storm als Refrain seines Gedichts verwendet. Was ist das Höchste im Menschen? Natürlich die Vernunft. Was ist aber das Schönste? Die Liebe! Das Wort klingt so recht ins Herz hinein. Was sonst zerstört, das erhält sie. Was trennt, vereinigt sie Was erniedrigt, erhebt sie.7

Gemeint ist hier Liebe im Sinne von Spinozas Trieb- und Affektenlehre des amor Dei intellectualis, also die intellektuelle Liebe zu Gott: Die intellektuelle Liebe des Geistes zu Gott ist Gottes Liebe selbst, wonach Gott sich selbst liebt, nicht sofern er unendlich ist, sondern sofern er durch das unter der Form der Ewigkeit (sub specie aeternitatis) betrachtete Wesen des menschlichen Geistes expliziert werden kann, d. h. die intellektuelle Liebe des Geistes zu Gott ist ein Teil der unendlichen Liebe, mit der Gott sich selbst liebt.8

Storm säkularisiert in seinem Gedicht diesen christlichen Gedanken, indem er die jungen Leute am Sonntagmorgen statt zum Gottesdienst in die Kirche hinaus in die freie Natur schickt. Selbstbewusst schreiten die jungen Burschen durch Wald und Wiesen einer von der Sonne beschienenen blühenden Landschaft, während die Mädchen ihnen hinterher schleichen, ihr Gehabe bewundern und zugleich mit leichter Ironie wahrnehmen. So kann sich die Liebe anbahnen, die hier aber im Sinne der nächtlichen Zusammenkunft von schönen Mädchen und losen Knaben im Gedicht Blüten rauschen Lieder klingen,9 gemeint ist, in dessen dritter Strophe es heißt: Leise tönen Lied und Saiten,/ Glühend wechseln Wort und Kuss;/ Und dazwischen klingt die Sehne/ Von Gott Amors Bogenschuss. –

Diese Botschaft hätte Bertha wohl verstehen können; das zweite Gedicht, das Storm ihr schickte, wird ihr allerdings Rätsel aufgegeben haben.

Hüben, Drüben

1.

In seinem

Garten wandelt er allein,

In alle Bäume gräbt er immer wieder

Gedankenschwer den einzʼgen Namen ein,

Und in dem Namen klagen seine Lieder.

Sanft blaut

der Himmel, milde Rosen webt

Die Sommerzeit durch mächtʼge Blättermassen ‒

Er schaut sie nicht; die Zeit, in der er lebt,

Ist alt, verblüht, von allen längst verlassen.

2.

In frischer

Laube ruht ein blühend Weib;

Es glänzt das Laub, die vollen Zweige brechen.

Ein schöner Knabe schmiegt an ihren Leib;

Sie lacht und küsst, und lehrt ihn Namen sprechen.

Und auch

ein Name ‒ wie sie leis ihn ruft,

Dass ihn der Knabe stammelnd nacherzähle,

Wehmütig zieht, wie Abends Lilienduft,

Ein Jugendbild im Flug durch ihre Seele.

Erinnrung

führt empor aus stummer Nacht

Ihr Duftgespann, sie sanft hinabzutragen. ‒

Umsonst, umsonst! Hier scheitert deine Macht!

Zurück mit deinem nachtbeschwingtem Wagen!

Hier waltet

Gegenwart so freundlich lind;

Tief schläft die Zeit in ihrem alten Grabe. ‒

„Was fehlt dir, Mutter?“ koset sie das Kind.

Sie hebt das Haupt: „Nichts, nichts! mein süßer Knabe!

Ähnlich wie in dem Gedicht „Geistesgruß“ nimmt das lyrische Ich auch in „Hüben, Drüben“ zwei Positionen ein; der erste Text beschreibt einen einsamen Mann, der im Garten den Namen der verlorenen Geliebten in einen Baum ritzt. Der zweite Text schildert eine Idylle, in der eine Mutter zusammen mit ihrem Kind in einer Laube sitzt. Auch hier beschwört Storm wie schon in „Nach frohen Stunden“ Vergangenheit und Gegenwart und zeigt, dass die Erinnerung an Vergangenes vom Leben angehalten wird, wenn es so freundlich lind walte, wie das Mutter-Kind-Verhältnis im Garten. Dieser Garten ist im Gegensatz zum alten Grabe des männlichen Gartens in der Tradition des Locus amoenus gestaltet, also des lieblichen Ortes; das Gegenstück ist der Locus terribilis, der schreckliche Ort.

Beilage zu einem nicht erhaltenen Brief Theodors an Bertha

Storm verwendet für seine beiden Schauplätze die konventionellen Bilder der Lyrik des 18. Jahrhunderts; der eine erinnert an das Bildmotiv des Hortus conclusus, eines verschlossenen Gartens, in dem in der Tradition der christlichen Ikonographie die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind dargestellt wird. In Storms Garten aber ruht „ein blühend Weib“, das ihren Sohn, einen schönen Knaben, liebevoll kost. Beim Nennen von Namen, die der Knabe nachspricht, sagt sie auch den des Vaters, von dem die beiden aber getrennt sind. Dabei kommt die Erinnerung in der Gestalt eines Wagens aus stummer Nacht, eine Erinnerung an den früheren Geliebten, die aber mit den Worten abgewiesen wird: Hier scheitert deine Macht! Die Instanz, die hier eingreift, spricht aus dem Ort der Liebesklage und der Melancholie; sie unterbricht den Erinnerungsprozess der Frau, denn, wie Storm es in dem Gedicht „Nach frohen Stunden“ bereits gesagt hat: Erinnerung/ Allein ist ewig treu;/ Die kennet nur geheilten Schmerz/ Und nur gesühnte Reuʼ. Dass es sich bei diesem hochkomplexen Text nicht um ein Gelegenheitsgedicht an ein geliebtes Mädchen handelt, zeigt bereits die Tatsache, dass Storm es 1841 veröffentlicht hat.10

Es dauerte wieder lange Tage, bis Theodor von Bertha eine Antwort auf sein Liebeswerben erhielt. Erst zwei Monate später, am 11. August, schrieb sie11: Wir haben einmal einen schönen Traum gehabt, liebster Theodor, und warum durfte er sich denn nicht verwirklichen? Solche Fragen sollten freilich nicht in uns aufkommen ‒ sie zu unterdrücken ist oft so schwer. Es war wirklich ein herrlicher Traum! Damit meinte sie aber nicht die Liebe zwischen beiden, sondern eine verabredete Begegnung, die wegen eines Todesfalles im Bekanntenkreis nicht zustande kam. Eine geplante Reise von Therese Rowohl und Bertha zu der befreundeten Familie von Warnstedt in Loitmarck, einem Gutshof an der Schlei südlich von Kappeln, musste abgesagt werden. Innerhalb von 9 Tagen waren der Pächter des zum Gutsbezirk Schwansen im Kreis Eckernförde gehörenden Anwesens und sein Bruder gestorben. So musste auch die geplante Reise nach Kiel zu Theodor ausfallen.

Der Brief Berthas enthält keine Hinweise, die sich Storm erträumt hatte. Sie fährt mit ihrer belanglosen Plauderei fort und erwähnt die an sie gerichteten Gedichte nur nebenbei: Für dieses Jahr sind nun wohl gewiss alle Aussichten zu unserer Reise vorbei, lieber Theodor, und so greife ich denn langsam und zögernd zur Feder; wie kommt sie mir doch so gering vor, diese Aushilfe, wie ist doch ein stummer Brief nichts gegen die Worte die man mit eigenen Ohren hört, und kann dabei dem Redenden in die freundlichen Augen sehen, und doch ist es schön ein Mittel zu haben, sich auch in der Ferne mit einander unterhalten zu können. […] Noch einen freundlichen Dank für die niedlichen Verse, die Du mir geschrieben hast; auch den wollte ich Dir mündlich in Kiel bringen.

Ein Dank für die niedlichen Verse? Storm musste sich nun sicher sein, dass die Liebeserklärung am Schluss des Briefes nur eine leere Höflichkeitsfloskel war: Wenn Du mich schon einmal lieb gehabt hast, so bitte ich Dich auch ferner damit fortzufahren; ich werde desgleichen tun. Deine Bertha.

Therese Rowohl allerdings, die Pflegemutter, die Storms Gedichte auch gelesen hatte, muss die Liebesworte Storms sehr wohl verstanden haben, denn sie betont in ihrem zusammen mit Berthas Brief verfassten Schreiben12, wieviel ihr Berthakind an den erhofften Natureindrücken der Reise verloren habe. Sie betont das Wort Kind, indem sie es dreimal variiert, schließlich in dem Satz Es ist richtiger mein Schreiben abzubrechen, lieber Theodor, denn zu ernst könnte das Gepräge werden; ein Brieflein von Kind Bertha in kindisch frohem Mute wird wohl ausgleichen, denke ich.

Immerhin enthält Berthas Brief auch eine Einladung; Lass uns nun unserer getäuschten Hoffnung vergessen, lieber Theodor; lass uns ein anderes schönes Ziel ins Auge fassen und uns so lange daran freuen, bis wir es erreicht haben, oder es uns entrückt wird. Setzen wir uns z. B.: Dass Du in Deinen Michaelis-Ferien, mit Deinen Eltern und Geschwistern, auf einige Tage nach Hamburg kämest; ‒ wie gefiele Dir das?

Das muss Theodor sehr gefallen haben, obwohl ihm wenig daran gelegen sein konnte, mit Eltern und Geschwistern zu Bertha zu reisen; aber zunächst musste er sich mit einer neuen Enttäuschung abfinden; Bertha hatte seinen 23. Geburtstag vergessen und ihm zum 14. September nicht gratuliert. Storm reagierte gekränkt und beschwerte sich Ende September in einem nicht erhaltenen Brief bei Therese Rowohl über diese Nachlässigkeit. Bertha entschuldigte sich schnippisch in ihrem Brief vom 15. Oktober13: Übrigens muss wohl nichts dran sein, was die Dichter schwatzen, dass die Gedanken sich begegnen, sonst hättest Du notwendig meinen Glückwunsch zu Deinem Geburtstage empfinden müssen, da ich es Mutter aussprach. Auf Deinen letzten freundlichen Brief wäre ich Dir wohl eigentlich eine Antwort schuldig; aber es wird nur wenig werden, doch dass mir sein Inhalt höchst interessant war will ich Dir doch sagen. Fast sollte ich Dir wohl Abbitte tun, für mein unglücklich gewähltes Wort, aber es scheint dass Du am Schlusse Deines Sermons mir schon zur Verzeihung die Hand reichst; daher brechen wir das Kapitel ab.

Seiner von Bertha als Strafpredigt empfundenen Kritik hatte Storm ein Gedicht beigelegt, von dem er annahm, dass Bertha seine eindeutige Lehre vielleicht besser verstanden habe, als die beiden Texte, die er ihr im Sommer geschenkt hatte:

Was ist ein Kuss?14

„Was ist

ein Kuss?“ ‒ „Was ist ein Becher Wein? ‒“

„Und wie sichʼs reimt?“ ‒ „Merk auf, und ich erzähle:

Der Becher ist die Form, der Wein ist seine Seele,

Und dieser Wein kann sehr verschieden sein. ‒

Nun kannst

du deinen Freund, den Bruder küssen

Die Base auch, und noch verschiedne mehr

Solch einen Kuss den liebʼ ich just nicht sehr

Und was drin liegt, du wirst es selbst schon wissen.

Doch

schließt er eines Mädchens Liebe ein ‒

Solch einem Kuss sind andre zu vergleichen,

Wie Gläser Wasser einem Becher Wein

Aus des Tokaiers sonnenheißen Reichen.“

Auch auf diese Liebeswerbung blieb die erwartete Antwort aus. Theodors Versuch scheiterte erneut, Bertha zu erklären, dass seine Küsse eben nicht bloß Zeichen von Freundschaft und Ehrerbietung sind, sondern auch und vor allem Ausdruck seiner zärtlichen Liebe zu ihr, durch die die körperliche Distanz zwischen beiden nahezu vollständig aufgehoben wird. Sie schrieb an Theodor lediglich folgende ernüchternde Worte: Dein letztes Gedicht findet Mutter dichterisch schön, und ohne es beurteilen zu wollen mag ich es auch recht gerne.

Ende Oktober reiste Theodor nach Altona und besuchte Bertha mehrmals in Hamburg; sie war nun fast 15 Jahre alt, Theodor hatte gerade seinen 23. Geburtstag gefeiert. Die Begegnung mit der Geliebten muss allerdings erneut enttäuschend verlaufen sein; das zeigt ein Gedicht, das Theodor am Morgen des 28. Oktober in Altona niedergeschrieben hat und mit dem er auf das Zusammensein mit Bertha am Vortage reagierte.

All meine

Lieder will ich15

Zum flammenden Herde tragen,

Da soll um sie die rote

Verzehrende Flamme schlagen.

Sie sind ja welke Blüten,

Die keine Früchte tragen –

Was sollen welke Blüten

In frischen Sommertagen.

Der resignative Ton hat sich noch einmal verstärkt; statt sie zur Geliebten zu tragen, der er ein Jahr zuvor noch seine Lieder gewidmet hatte, als er das Gedicht „An frohverlebte Tage dachtʼ ich wieder“ in das Stammbuch seines Berliner Studienfreunde Theodor Wagner eintrug16, will der Sänger nun seine Lieder verbrennen. Er bezeichnet sie als welke Blüten, die von den roten Flammen verzehrt werden sollen.

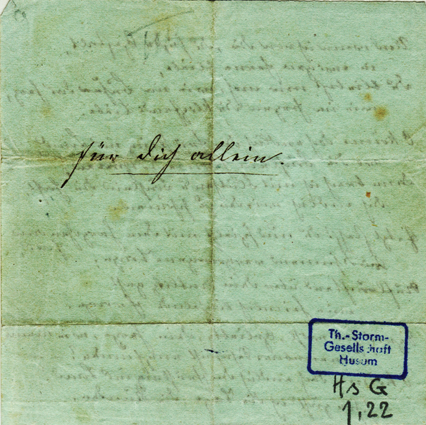

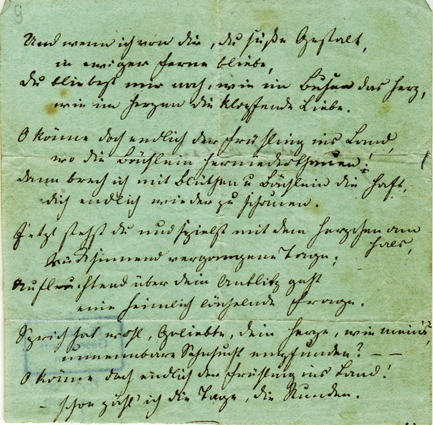

Aber Theodor gibt so schnell nicht auf: Bei der letzten Begegnung mit Bertha drückte er ihr zum Abschied einen zusammengefalteten Zettel in die Hand, auf dem er geschrieben hatte: für Dich allein. Und er forderte sie auf, diese Zeilen für sich zu behalten und im nächsten Brief ihren Namen zu unterstreichen, wenn sie ihn verstanden hätte. Darin fand sie nach Theodors Abreise folgendes Gedicht:

Und wenn

ich von dir, du süße Gestalt

,17

in ewiger Ferne bliebe,

Du bliebest mir nah, wie im Busen das Herz,

wie im Herzen die klopfende Liebe!

O käme doch

endlich der Frühling ins Land,

wo die Bächlein herniedertauen!

Dann brech ich mit Blüten und Bächlein die Haft,

Dich endlich wieder zu schauen.

Jetzt

stehst du und spielst mit dem Herzchen am Hals,

Rücksinnend vergangener Tage;

Aufleuchtend über dein Antlitz geht

eine heimlich lächelnde Frage.

Sprich hat

wohl, Geliebte, dein Herze, wie meinʼs,

unnennbare Sehnsucht empfunden? ‒ ‒

O käme doch endlich der Frühling ins Land!

Schon zählʼ ich die Tage, die Stunden.

Und wieder einmal imaginiert Theodor sich seine Bertha so, wie er sie sich wünscht und beschreibt ein Verhalten des Mädchens, das er von ihr nur erhofft: Sie möge doch endlich Rücksinnend vergangener Tage jene heimlich lächelnde Frage stellen, die er von ihr ersehnt und in der sie ihre Sehnsucht nach ihm ausspricht.

Vorder- und Rückseite des Zettels für Bertha von Theodor

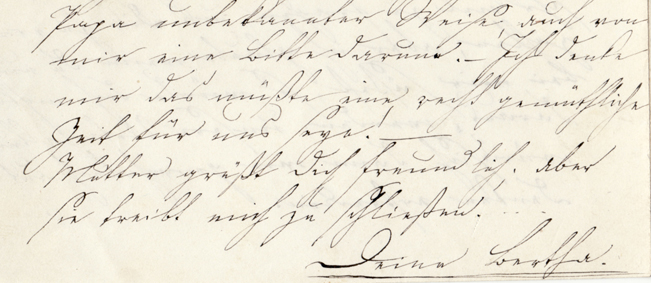

Bertha bedankte sich am 15. November für eine Polterabendszene, die ihr Theodor von Kiel aus zugeschickt hatte, und unterstrich ihren Namen, um Theodor zu signalisieren, dass sie die Bedeutung seines Abschiedsgeschenks verstanden habe.

Brief Berthas an Theodor vom 15.11.1840 (Ausschnitt)

Allerdings scheint sie mit der Botschaft und dem Gedicht Theodors Probleme gehabt zu haben, das geht aus einem Brief ihrer Pflegemutter hervor, die in ihrem Brief an Theodor vom 3. April 1841 schreibt18: Als Sie vergangenen Herbst Bertha beim Abschiede ein Zettelchen in die Hand legten, mit der Weisung es geheim zu halten, beklagten Sie sich darinnen dass Sie Zweifel hätten, ob sie Sie noch so lieb habe wie früher? Sie solle Ihnen diesen benehmen durch ein unterstrichenes Wörtchen in ihrem ersten Brieflein ‒ Sie schickten ihr Ihr hübsches Polterabend-Gedicht, Bertha dankte es Ihnen, die unterstrichenen Worte blieben nicht aus.

Therese Rowohl sandte mit diesem Brief ein Signal an Theodor, dass ihr Kind Bertha für Liebesdinge noch nicht reif genug sei19: Oft blickte sie nun mit ihren klaren Augen mich an, sagte dann, sie habe mir schon seit einigen Wochen etwas zu sagen ‒ holte mir Ihr Blättchen, erzählte, und ich las ‒ das waren die unterstrichenen Worte in meinem Brief; und nun ich ihr das alles gesagt habe, bin ich wieder ganz froh ‒ es war mir so unbehaglich es allein zu wissen, sagte sie ‒ ich verbarg ihr die Träne der Rührung in meinem Auge und schloss das geliebte Kind an mein Herz. Die Beschreibung, die sie von Berthas Reaktionen auf Theodors Avancen gibt, spricht dafür, dass das vierzehnjährige Mädchen mit den erotischen Anspielungen noch nicht umgehen konnte und sich deshalb ratlos an ihre Pflegemutter gewandt hat.

Theodor wusste davon aber nichts und schickte Ende November einen ganz frohen Brief an Bertha, dem er zwei Gedichte beigefügt hatte: „Schweig stille mein Herze!“ und „Was man wohl öfters fragen könnte“. Er hat durch die genaue Datierung seiner Texte seinen Stimmungsumschwung dokumentiert, den der Brief Berthas bei ihm bewirkt hatte.

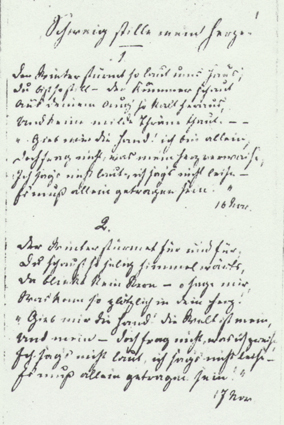

Schweig stille mein Herze!20

1.

Der Winter stürmt so laut ums

Haus;

Du bist so still ‒ der Kummer schaut

Aus deinem Augʼ so kalt heraus,

Und keine milde Träne taut. – –

„Gib mir die Hand! ich bin allein;

Doch frag nicht, was mein Herz verwaise;

Ich sagʼs nicht laut, ich sagʼs nicht leise -

Es muss allein getragen sein.“

16 Nov.

2.

Der Winter stürmet für und

für;

Du schaust so selig himmelwärts,

Da blinkt kein Stern ‒ o sage mir,

Was kam so plötzlich in dein Herz!

„Gib mir die Hand! die Welt ist mein,

Und mein ‒ doch frag nicht, was ich preise,

Ich sagʼs nicht laut, ich sagʼs nicht leise ‒

Es muss allein getragen sein!“

17 Nov.

Storms Gedichthandschrift Schweig stille mein Herze!

Nach der Niederschrift des zweiten Teils muss dann der Brief Berthas in Kiel eingetroffen sein und Theodor schrieb ein zweites Gedicht, dem er die Notiz hinzufügte21: Die Fassung dieses so einfachen, wie wahren Gedankens schien mir glücklich genug, um ihn der poetischen Schieblade deiner Schatulle übermachen zu können. Dein Th.

Was man wohl öfters fragen könnte:

Wenn Abends

du allein im Kämmerlein gesessen,

Wenn dich der Schlummer floh in stiller Nacht,

Dann hast du oft, ‒ so sprichst du ‒ mein gedacht.

Doch sprich! Wenn nun die Sonnʼ ist kommen unterdessen,

Wenn dir die Welt und jeglichʼ Augʼ gelacht, ‒

Hast du auch dann wohl jemals mein gedacht?

Der Brief ist nicht erhalten, aber Therese bestätigt, dass er Bertha erreicht hat: Sie schrieben eine Antwort, ein kleines allerliebstes Gedicht war dabei, sie zeigte es mir, sie verstand es was Sie so froh gestimmt, es ist mein Brief, sagte sie, die Ursache. Nun konnte der Student in Kiel wieder hoffen, dass seine Werbung um Bertha bald von Erfolg gekrönt sein würde, und er setzte sich daran sein Frühlingslied als Geburtstagsgeschenk für Bertha zu dichten.

Und als sich Bertha für seine letzte Gabe Ende Dezember bei Theodor bedankte, mag ihm ihre Reaktion auf seine Gedichte gut in den Ohren geklungen haben, denn sie schreibt22: Auch habe ich Dir noch keinen Dank für Deinen vorletzten Brief und die darin eingelegten Verse ausgesprochen, aber es ward mir vor Weihnachten unmöglich, einen friedlichen Augenblick dazu zu finden; nimm nun den ausgesprochenen Dank, den ich stumm im Herzen bis dahin bewahrte.

Das Jahr 1840 war also für Storm bis zum Herbst enttäuschend verlaufen. Seine Liebe zu Bertha erfuhr keine Erwiderung, er litt an seiner Enttäuschung, gab aber nicht auf, denn er hoffte, in Bertha durch den Zauber seiner Verse doch noch Liebesflammen entfachen zu können.

Anmerkungen

1 Hier nach der Handschrift im StA, Husum; die Abkürzungen wurden aufgelöst; eine genetische Edition bei Laage 1988a; eine Interpretation der von Gertrud Storm veröffentlichten Fassung bei Lohmeier 1981.

2 Gertrud Storm 1912, S. 81.

3 Lohmeier 1981, S. 12.

4 Theodor Storm an Bertha von Buchan, Brief vom 22. März 1841.

5 Theodor. Kiel, den 20sten Juni. 1840. An Bertha, Nachlass Bertha von Buchan (StA, Husum).

6 Reinschrift im Nachlass Bertha von Buchan (StA, Husum) zusammen mit „Sonntagsfrühe“.

7 Die Pflicht der Kirchlichkeit aus den Gesetzen der Sittenlehre bewiesen; Tischer 1836, S. 154. Hervorhebung von G. E.

8 Spinoza 2002, Lehrsatz 36.

9 MG, S. 73f. (Nr. 90) mit der Datierung Husum Ost<er>ferien 1837.

10 Lyrisches Album 1841, S. 134f.

11 Bertha von Buchan an Th. Storm, Brief vom 11.08.1840, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. S. 108f.

12 Therese Rowohl an Theodor Storm, Brief vom 11. August 1840; Umschlag: Sr Wohlgeboren/ Herrn Theodor Storm/ Ad: Bäcker Andersen/ in der Flämischen-Strasse/ Kiel/ frei; StA, Husum.

13 Bertha von Buchan an Th. Storm, Brief vom 15.10.1840, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. S. 110.

14 Einzelblatt (StA, Husum) mit der Datierung Kiel, d. 5 July 1840“ zusammen mit „Hüben, drüben“.

15 Hamburg, 28. Oct 1840. Morgens. Faksimile in: Deutsche Dichtung, hrsg. von Emil Franzos 5 (Oktober 1888/März 1889), S. 28. Zitiert nach LL 1, S. 203.

16 Ein Stammbuchblatt und acht Jugendgedichte Theodor Storms. In: Friedrich Düsel 1916, S. 35-44.

17 Und wenn ich von dir, du süße Gestalt (später unter „Vierzeilen“) Nachlass Bertha von Buchan (StA, Husum) mit dem Hinweis für dich allein. Beilage zum Brief Storms an Bertha vom 31.1.1841.

18 Therese Rowohl an Theodor Storm, Brief vom 03.04.1841, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. S. 131f.

19 Ebenda, S. 132.

20 „Schweig stille mein Herze!“; Handschrift verschollen, Faksimile mit der Datierung der beiden Teile als Faksimile in: Meyer 1930, vor S. 1.; sowie Abdruck S. 51.

21 „Was man wohl öfters fragen könnte“ (später „Frage“) Handschrift unbekannt. Erstdruck in: LdF, S. 86 (ohne Überschrift mit Abweichungen Wenn einsam du im Kämmerlein gesessen,); In dem von R. Johannes Meyer herausgegeben Privatdruck (Hamburg 1930, S. 52) ist der Text eines damals noch vorhandenen Manuskripts aus dem Nachlass von Bertha von Buchan wiedergegeben mit dem Datum 28 Nov.“ und der Notiz für Bertha. Hier nach Meyer 1930.

22 Bertha von Buchan an Th. Storm, Brief vom 31.12.1840, StA, Husum.