Eine Blume aus alter Zeit ‒ Eine Mutter riecht den Braten

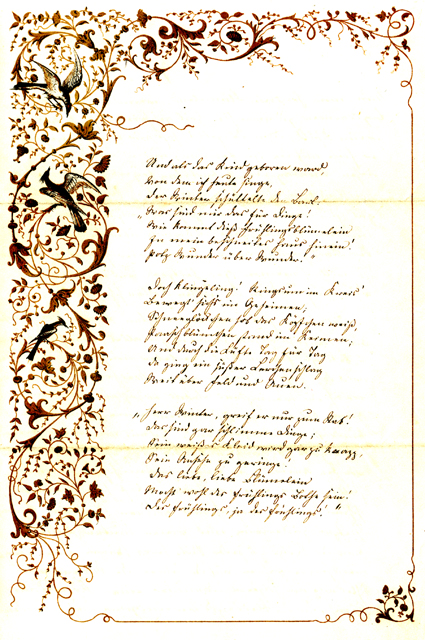

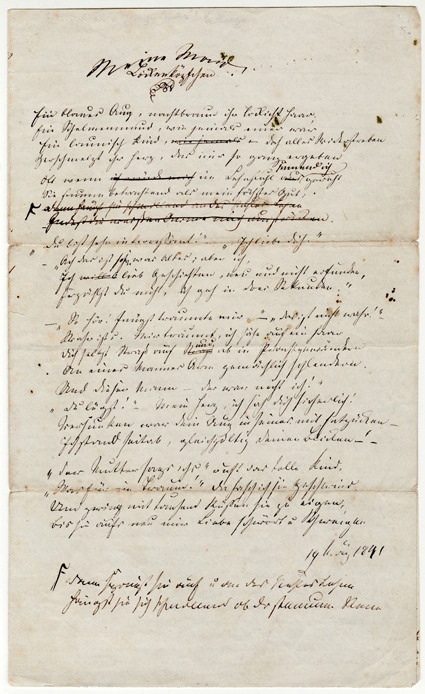

Zu ihrem 15. Geburtstag am 1. Februar 1841 erhielt Bertha von Theodor einen Brief1, den er mit folgendem Gedicht beginnt:

Und als das

Kind geboren ward2

Von dem ich heute singe,

Der Winter schüttelte den Bart:

„Was sind mir das für Dinge!

Wie kommt dies Frühlingsblümelein

In mein beschneites Haus hinein!

Potz Wunder über Wunder.“

Doch

klingeling! Ringsum im Kreisʼ

Bewegtʼ sichʼs im Geheimen;

Schneeglöckchen hob das Köpfchen weiß,

Maiblümchen stand im Keimen;

Und durch die Lüfte Tag für Tag

Da ging ein süßer Lerchenschlag

Weit über Feld und Auen.

„Herr

Winter, greif er nur zum Stab!

Das sind gar schlimme Dinge;

Sein weißes Kleid wird gar zu knapp,

Sein Ansehn zu geringe!

Das liebe, liebe Blümelein

Möchtʼ wohl des Frühlings Bote sein!

Des Frühlings, ja des Frühlings!“

In diesem Lied setzt Theodor die Rückverwandlung Berthas in ein Kind fort; wie in „Weihnachtsgruß“ singt der Sänger das Geburtstagskind zurück bis zum Tag seiner Geburt, wo es als Frühlingsblümelein geboren, von einer Allegorie des Winters begrüßt und von den Blumen als des Frühlings Bote willkommen geheißen wird; der Winter muss nun sein Feld räumen und dem Frühling Platz machen. Es ist ein fröhliches Lied; mit der Anrede mein herzliebes Blümelein zitiert er aus Hebels Gedicht „Die Überraschung im Garten“, in dem das Mädchen von mini schöne Blüemli schwärmt.

Dann folgt der eigentliche Brief, in dem es heißt:

Nun, mein herzliebes Blümelein, wenn mein Geburtstagscarmen zu unrechter Zeit geschrieben ist, so istʼs nicht meine Schuld; denn Du selbst hast mir einmal gesagt, er fiele auf den 1st. Februar; und ich werde daher diesen Montag Deinen Geburtstag feiern; womit? das weiß ich freilich noch nicht so recht. Wenns Wetter gut ist, werde ich einen großen Spaziergang machen, und im Sonnenschein rückwärts über die Felder nach der Stadt zurückschauen; wennʼs aber schneit und stürmt, so will ich meinen Ofen heizen, und eine lange Dämmerstunde in die roten Kohlen schauen.

Schmuckblatt mit Storms Geburtstagsgedicht an Bertha von Buchan

Theodor erzählt in lockerem Plauderton ausführlich von seinen Erlebnissen zwischen Weihnachten und Neujahr; dann aber wechselt der Ton zu Moll. Mir hat man unter andern Chamissos Gedichte geschenkt, wovon ich Dir eins mitteilen will, was mir jetzt immer im Sinn liegt, schreibt er und teilt Bertha Adalbert von Chamissos Gedicht „Der Kranke“ mit.

Und was musste Bertha da lesen? ‒ In hartem Kontrast zu Storms Frühlingsgedicht wird hier aus der Perspektive eines Sterbenden ein Herbstwald zunächst zum Erinnerungsort eines jungen Mannes, dem sein Arzt im Sommer den baldigen Tod angekündigt hat.

O falle

Laub! Ich kenne ja mein Loos,

Zu sterben ohne noch gelebt zu haben!

Sie werden klanglos bald und namenlos

Am Fuße dieser Eiche mich begraben.

Im Epilog, der den inneren Monolog des Kranken beschließt, wird dieser Wald als Friedhof beschrieben: Er lieget nun am Fuß der Eiche dort. Die Stimmung, die hier im Leser erzeugt werden soll, kann Storm zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht lyrisch darstellen; er greift in seiner anschließenden Schilderung des Jahreswechsels, den er in Kiel verlebt hat, auf die Reflexionen über Vergangenes und Zukünftiges in der lyrischen Tradition der Aufklärung zurück und erwähnt die ersten beiden Zeilen eines Gedichtes mit dem Titel „Neujahrslied“ von Johann Heinrich Voß (1751-1826), einem vom aufgeklärten Geist seiner Zeit geprägten Dichter, der besonders als Mitherausgeber des „Göttinger Musenalmanachs“ und als Übersetzer der bedeutendsten Dichtungen der Antike bekannt wurde. Des Jahres letzte Stunde / Ertönt mit ernstem Schlag.

Theodor setzt sein Erziehungsprogramm fort und schreibt: Den Neujahrsabend beging ich einfacher; des Jahres letzte Stunde hörte ich im Bette schlagen; doch überhörte ich in ihr nicht die erste Mahnung an Vergangenheit und Zukunft, und vergaß nicht, was mir das alte Jahr gebracht hatte. Wäre ich zu Hause gewesen, so hätte ich Johann Heinrich Voßʼs „Des Jahres letzte Stunde ertönt mit ernstem Schlag“ meinem Vater und den andern unsrer Familie vorsingen müssen; wie ichʼs immer, wenn ich zu Hause gewesen, getan habe. Du kennst doch das alte Lied! Es ist so schön, so fromm und stimmt hinreißend alle Herzen zur Andacht. Wenn sein Dichter das ganze Jahr hindurch vergessen wäre, in jener Jahresstunde würde dies unvergessliche Lied seine größte Totenfeier hervorrufen. Mit ungeheurer lyrischer Gewalt zwingt es uns die Gedanken an Tod und Vergänglichkeit auf; doch mit den versöhnenden Worten: „Der gute Mensch nur schließet die Augen ruhig zu“ uns beruhigend, schließt er sein schönes Lied mit dem schlichten, aber großen Wunsche: „Klingt an! und gut sein immerdar, sei unser Wunsch zum neuen Jahr!“ ‒ und so geschehe es!

Und dann erklärt er Bertha, warum er ihr das Gedicht Chamissos in den Geburtstagsbrief hineingeschrieben hat: Sieh nur, mein gutes Herz, es liegt in diesem Vergänglichkeitsgedanken, der wohl jeden in der letzten Jahresstunde erfasst, etwas ungeheures, wovor unsre Seele erschrickt. Denke Dir nur, wie nach wenigen Jahren das ganze lebende Geschlecht von der Erde getilgt sein wird, wie dann alle, die jetzt so eifrig sich regen und mühen, dann so stille schlafen werden mit allem, was sie liebten und litten; und über unsrer Ruhestätte lebt ein neues Geschlecht, und strebt und leidet, und liebt und stirbt; und wieder neue Menschen füllen die Erde; doch, siehst Du, die alte Liebe geht von Geschlecht zu Geschlecht und ist das Band zwischen Lebenden und Toten; denn die Sterbenden sind die Kinder der Gestorbenen und die Eltern der Geborenen. Aber wir streben vergeblich gegen die Macht der Vergessenheit; sie liegt schon tief über Jahrtausende. Nur so lang nach meinem Tode möchte ich leben, als die, die ich geliebt, die mich geliebt. Dann lass mich vergessen sein mit den Millionen der Erschaffenen, denen wie mir Freude und Leid das Herz bewegt hat, und die verschollen sind bis auf den letzten Klang ihres Namens. Nur einzelne Namen, durch ihre Größe berechtigt und dauerhafter als die andern, ragen aus dem unendlichen Schutte hervor, wie die Türme einer versunkenen Stadt. ‒

Der Gedankenstrich beendet diese selbstmitleidige Belehrung, mit der Theodor das junge Mädchen nicht nur überfordert, sondern auch in eine Gefühlswelt hineinzuziehen versucht, die ihr noch gänzlich fremd gewesen sein muss. Theodor mag das gespürt haben, denn er setzt zu einem neuen Absatz an: Das waren ungefähr meine Gedanken in der Neujahrsnacht. Sie sind ernst; und ich zweifle nicht, dass Du Deine Augen leichter geschlossen hast, als ich. Dann besinnt er sich: Übrigens sehe ich schon, dass ich, wenn ich beim Schreiben bleibe, von diesem Thema nicht wieder loskommen werde; daher sage ich Dir für heute „Gute Nacht!“

So ist der Brief zunächst eine Selbstvergewisserung, aber er enthält auch ein deutliches Signal an Bertha. In der vorletzten Strophe des Chamisso-Gedichts endet die Klage des Sterbenden mit den Versen:

Wenn aber

Eine kommt, die ich gemeint,

Und sucht den kleinen Platz in Waldesräumen,

Und auf den Hügel sie sich wirft und weint,

O rausche Laub! Ich werde von ihr träumen. ‒

Der Epilog schließt mit den Zeilen Nicht aber ist, die er gemeint, gekommen;/ Es überdeckten Laub und Schnee den Ort,/ Und weit umher wird nur das Wild vernommen. Der Tote ruht nun in völliger Einsamkeit und wird von den Menschen vergessen. Und es klingt der Vorwurf an sein Blümelein mit, ihren Sänger in ähnlicher Weise verlassen zu haben.

Hier wird eine Entwicklungsetappe von Storms Weltanschauung greifbar, die sich als ganze erst erschließt, wenn man Texte aus unterschiedlichen Phasen seiner geistigen und seelischen Entwicklung in die Untersuchung einbezieht. Dann zeigt sich das durchgehende Spannungsgefüge zwischen der Ablehnung zentraler christlicher Heilslehren und einem lebenslangen metaphysischen Bedürfnis nach Überschreitung der menschlichen Endlichkeit. Die Idee der christlichen Nächstenliebe entfaltet sich für Storm in der Liebe zu seiner Frau, zu den Kindern und zu den Eltern; die Familie wird so zur Gemeinschaft, in der die Gesellschaft gründet. Hinzu tritt eine großer, miteinander vielfach vernetzter Verwandtschafts- und Freundeskreis. So hat es der Dichter später gelebt und vielfach in seiner Novellistik gestaltet. Storm sieht den Sinn des Lebens ganz allein im tätigen Leben selbst. Jeder hat sich zu der guten Tradition zu bekennen, in die er von Geburt gestellt ist. Er ist aber dieser Tradition auch verpflichtet und hat sich zu bewähren. Storm wusste auch von der Gefährdung des bürgerlichen Lebens, von den Widersprüchen zwischen der inneren Welt der Familie und dem harten Leben draußen. Das Gelingen und das Misslingen solcher Bewährungen schildert uns der spätere Dichter in seinen Novellen am Beispiel der Lebenswege seiner Helden.

Trotz aller Bemühungen kommt der von ihm gewünschte Dialog mit Bertha nicht zustande. Das Mädchen erwidert die Avancen des Studenten nicht, wohl auch, weil Theodor sie einfach überfordert. Mit der Zurückweisung seiner Liebe durch Bertha kann Storm den geplanten Schritt ins gesellschaftliche Leben nicht tun, den er bald nach Abschluss seines Studiums und Beginn seiner Berufstätigkeit als Advokat gehen möchte, durch die Liebe zu einer Frau die Grundlage zur Bildung einer Familie zu schaffen. Das ist die geistige und erotische Dimension seines Strebens; daneben drängt ihn sein heißes Blut natürlich auch nach sexueller Erfahrung, für die er der Zuneigung und Zustimmung einer jungen Frau bedarf.

Wie intensiv sein Verlangen nach solcher geistigen, seelischen und körperlichen Erfahrungen bereits in der 1840er Jahren war, zeigt nicht nur dieser Geburtstagsbrief an Bertha, sondern wenige Jahre später auch Äußerungen in Briefen an seine Braut Constanze Esmarch wie diese vom 14. März 1846:3 O liebe, liebe Dange, hör niemals auf, ganz, ganz mein zu gehören. Dann wär es aus mit mir. Auch, wenn ich tot bin, musst Du mein bleiben, ganz ewig. Was ist mir sonst das Leben, was bin ich mir selbst sonst!

Der Brief an Bertha wird zum Schluss hin wieder heiter; nachdem Theodor dem Mädchen nahegelegt hat, ihre Gesangsstimme zu schonen, erzählt er ihr von zwei Erlebnissen und verabschiedet sich fast fröhlich von ihr4. Neulich war ich in einer Gesellschaft beim Etatsrat Nissen; die Tochter trägt Deinen lieben Namen, ist dabei aber blond und unerlaubt hässlich. Das alles ist durchaus nicht auffallend; aber jetzt kommtʼs! An ihrem Halse trug diese blonde hässliche Bertha am schmalen schwarzen Sammetbande ganz genau auf ein Haar Dein kleines Goldherzchen! Im ersten Augenblick dachte ich, sie hätte es Dir gestohlen; da es aber ein Mädchen war, so beruhigte ich mich doch dabei.

Zum Schluss erzählt er Bertha noch eine Anekdote (Beiläufig muss ich Dir einen Kindereinfall mitteilen, der mir gestern unter die Hände geriet), die auf ein Erlebnis im Kieler Studentenquartier zurückgeht, wo die Töchter des Bäckers Andersen ihre Backwaren feil boten: Vor der Bäckerbude meines Philisters kam ein Mann um Brod zu kaufen, seinen kleinen Buben an der Hand. Die Tochter vom Hause gibt dem Kleinen zwei Pfeffernüsse (wie man sagt) „auf zu“; und wie nun der Vater den Knaben zum Danken ermahnt mit den Worten: „Wat segst du nu ock?“ so antwortet das Büblein: „Dat sind man wenig!“

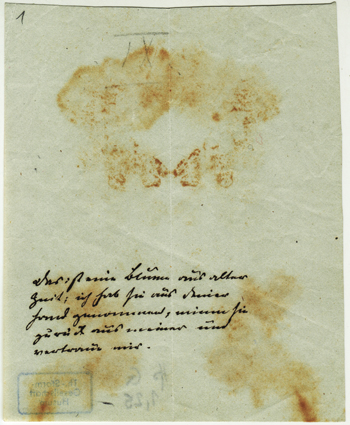

Obwohl Theodor weiß, dass Bertha seine Briefe ihrer Mutter zum Lesen gibt, fügt er erneut einen Zettel bei, der eine getrocknete Blume enthielt und auf den er geschrieben hatte: Das ist eine Blume aus alter Zeit; ich hab sie aus Deiner Hand genommen, nimm sie zurück aus meiner und vertraue mir.

Zettel aus dem Nachlass von Bertha von Buchan

Therese Rowohl beschreibt Anfang April in ihrem Brief an Theodor Berthas Reaktion darauf und beklagt sich bei ihm über diesen erneuten Versuch, ihre Pflegetochter zu einer Liebeserklärung zu animieren5: Ihre Geburtstags-Gabe war so freundlich von Ihnen erdacht, als von Bertha aufgenommen, und glauben Sie niemals, niemals, daß sie den beabsichtigten Zweck verfehlte in Berthaʼs Andenken, ja in ihrem Herzen, stets lebendig fortzuleben ‒ aber das geheime Blättchen passte ihr wieder nicht dazu ‒ sie gab es mir ‒ was sie sagte, das schreibe ich nicht, Theodor, nur ein Mutterherz kann Freude daran haben ‒

Berthas Antwortbrief auf Theodors Geburtstagscarmen ließ wieder lange auf sich warten. Erst sechs Wochen später, am 14. März 18416 schrieb sie an Theodor: Zürne mir, schelte mich, nenne mich unhöflich, ja sogar unfreundlich, nur glaube niemals ich sei undankbar und unempfänglich für Freundlichkeit und ausgesprochene Teilnahme ‒ weiß ich doch jetzt selbst kaum wie ein so langer Zeitraum sich zwischen Deine liebe Geburtstagsgabe und meinen Dank drängen konnte! Aber Gott weiß wie das zugeht; Tage reihen sich an Tage, werden zu Wochen, selbst Monaten, und oft kann ich nicht begreifen wie so schnell die Zeit verfliegt, die ich haschen möchte wenn sie mir verflogen ist; mein äußeres Leben erscheint anderen vielleicht, zuweilen auch mir, einfach, einförmig, und dennoch ist es innerlich mir sehr abwechselnd ‒ das kommt denn wohl durch wechselnde Beschäftigung des Geistes und der Hände, wie Mutter sagt. Wenn ich nun scheinbar Dich vernachlässigte; lieber Theodor, so glaube deswegen nur ja nicht, als hätte ich es im Herzen getan; ‒ ich hatte große Freude an Deiner schriftlichen Sendung, die mir eine liebe Nachfreude meines vergnüglich verlebten Geburtstages war, habe so innigen Dank dafür, dass Du treulich meiner bedachtest. ‒

Deutlich spricht sie es nun aus: Sie hat große Freude an Theodors Gaben gehabt, von mehr als einer seelischen Zuneigung oder gar von Liebe ist nicht die Rede. Dass ihr eine Antwort nicht so wichtig war, deutet sie durch die Aufzählung verschiedener Gründe an: ‒ es gab noch Schularbeiten, ein Besuch kam, ich musste üben, u.s.w., aber es war für sie eben Etwas zwischen Wollen und Ausführen getreten, das ihr mehr bedeutete als an Theodor zu schreiben: Überhaupt, lieber Theodor, bin ich jetzt wohl etwas ernster beschäftigt, denn es ist ja dieses Jahr das letzte, welches mir so schön die Gelegenheit zu lernen und den guten Unterricht so viel wie möglich zu benutzen.

Therese Rowohl, die bei der Formulierung von Berthas Brief mitgewirkt hat und Theodors Enttäuschung nachvollziehen kann, versucht ihn in ihrem parallel dazu geschriebenen Brief zu trösten7: Wollen Sie nun dieser treuen und wahren Schilderung Glauben geben so müssten Sie mir eingestehen dass Sie nichts verloren haben was Ihnen Ihre Gegenwart, Ihre Zukunft trüben, oder Ihr Leben vernichten könnte, wenn Sie nicht eigensinnig eine selbstgeschaffene Täuschung, einen imaginierten Kummer höher als wirkliche, reine, unschuldige Lebensfreude stellen ‒ und diese Zeilen müssten Ihnen beruhigend und genügend sein.

Berthas Pflegemutter hat mit scharfem Blick erkannt, dass Theodors Wunsch, von Bertha geliebt zu werden, eine selbstgeschaffene Täuschung war und dass es sich bei seinem ins Unerträgliche gesteigerten Liebesleid um einen imaginierten Kummer handelte. Klarer und deutlicher kann man die Misere, in die sich der Liebende hineinmanövriert hat, nicht beschreiben.

Storm wollte die für ihn harte Realität nicht wahrhaben und seine Werbung um Bertha nicht aufgeben, deshalb schrieb er an Berthas Pflegemutter;8 Geehrte Frau, Seit Berthas letztem Brief fühle ich deutlich, dass zwischen uns nicht Alles so ist, wie es sein sollte und wie es meinem Herzen Bedürfnis ist. Denn Sie werden mich nicht überzeugen wollen, dass meine Briefe aus dem Grunde, den Bertha selbst in ihrem Briefe angibt, d.h. aus gar keinem Grunde so lange unbeantwortet blieben. Wenn Sie glauben mir Vorwürfe über irgend etwas machen zu können und wenn von Ihrem früheren Wohlwollen für mich noch so viel geblieben ist, dass Ihnen meine Ruhe nicht ganz gleichgültig ist, so halten Sie mich dieser Vorwürfe nicht für unwert, und geben Sie mir Gelegenheit, Ihnen zu beweisen, dass ich es auch wirklich bin. Ich überlasse mich Ihrer Freundschaft und sehe mit Sehnsucht einer Antwort von Ihnen entgegen.

Zur gleichen Zeit wandte er sich an Friederike Scherff in Altona und bat sie, sein Anliegen zu unterstützen. Der Brief ist nur fragmentarisch überliefert9, so dass wir nicht wissen, um welche Hilfe er Friederike bat, aber er schildert seine seelische Verfassung sehr offen: Liebe Friederike, Ehe Du anfängst meinen Brief zu lesen, muss ich Dich bitten, ihn allein zu lesen; denn ich muss Dir allerlei beichten, um danach Deine Hülfe in Anspruch zu nehmen. Glaube indes nicht, dass ich etwas von Dir verlange, das Dir irgend wie misslich wäre mir zu gewähren. Es betrifft eine Sache, die ich bis jetzt immer vor Dir geheim gehalten habe, nicht weil Du mir nicht lieb genug wärest, sie Dir mit zuteilen, sondern weil ich nach allen Deinen Äußerungen überzeugt war, Du würdest mich in diesem Punkte nicht verstehen. So hab ich denn immer geschwiegen; wenn ich Dir indes jetzt sage, dass es den größten Teil meines Glücks ausmacht, so hoffe ich so weit Dein Vertrauen zu besitzen, dass Du mir ohne Weiteres Glauben schenkst. Lass mich etwas weit ausholen! Du weißt, dass ich Bertha schon als Kind immer die Schleppe nachgetragen. ‒ Seitdem ich sie an dem Weihnachtsabend gesehen hatte, den ich noch bei Lebzeiten Deiner vortrefflichen Mutter mit Euch verlebte, bildete sich ein Gedanke bei mir aus, dies Mädchen geistig an mich zu fesseln.

Die weitere Korrespondenz legt nahe, dass beide uns erhalten gebliebenen Briefentwürfe in verlorenen Reinfassungen an die Adressatinnen nach Altona und Hamburg abgeschickt wurden und auch angekommen sind. Auf eine nicht erhaltene Antwort von Friederike Scherff reagierte Theodor mit einem ausführlichen Brief10, in dem er sich für sein Tun rechtfertigte und es ausführlich moralisch begründete. Meine gute Friede, ich danke Dir für Deinen langen ernsten Brief, der recht bestimmt ist mich noch ärmer zu machen, als ich schon bin, da er mir neben meinem Schmerze noch eine Schuld aufbürden will; aber Du hast die Überzeugung ausgesprochen, die wie ich wohl erwartete, nicht mit der meinigen übereinstimmte; doch bin ich Dir dafür dankbar und im Herzen gut dafür wenn es mich schon schmerzte, gerade von Dir so missverstanden zu werden. Aber bei Gott, wäre mein ganzes Leben so rein wie mein Verhältnis zu diesem Kinde, ich würde nichts zu bereuen haben. Das sage ich Dir jetzt, das werde ich Dir wiederholen, wenn diese Leidenschaft sich längst verblutet hat, und in der Todesstunde kann es mein Gebet sein. […] Wenn Du eine Berechtigung der Pflegemutter und Erzieherin des Mädchens anerkennst, so darfst Du meinem Gefühle seine Berechtigung nicht verwehren; und wenn sich hier die beiderseitigen Handlungsweisen zuwiderlaufen, so kommt dies nicht daher, weil ich Unrecht habe, oder weil die Mutter Unrecht hat, so zu handeln, wie jeder handelte, sondern es ist ein Konflikt der Verhältnisse, und es gehört zur Aufgabe unseres Lebens, solche Konflikte glücklich zu lösen. […]

Es fragte sich sollte das Verhältnis jetzt geknüpft werden, da sie noch nicht konfirmiert, ich noch nicht examiniert war, oder sollte ich es nie erreichen. Was sollte ich tun? Damals wusste ich keinen anderen Ausweg und weiß ich jetzt noch keinen; und solltest Du jetzt einen finden, so ist es mir wenigstens nicht zur Schuld anzurechnen, dass ich im rechten Augenblick nicht das rechte Mittel fand. Hoffentlich wird es nicht Deine Ansicht sein, ich solle, wenn ich ein Mädchen liebe, mich vorerst der Mutter erklären; dass ich dies unnatürlich und lächerlich finde, habe ich selbst einmal gegen Therese ausgesprochen, und sie war darin meiner Meinung. Übrigens kann Berthas Unbefangenheit schon darin ihren Grund haben, dass sie sich der Mutter vertraut hat; und es wundert mich im Grunde nicht, dass Therese mit all ihrer Freundschaft und Vertraulichkeit zu Dir diese zarte, ihr vielleicht unangenehme Sache unberührt lässt. Denn sie wenigstens kann über mich nur unbefangen sein aus dem Grunde, dass sie mein Verhältnis nicht kennt. Ist es aber zwischen ihr und Bertha zu einer Erklärung gekommen so lässt sich am leichtesten beider Unbefangenheit erklären.

Selbst übrigens, wenn alles anders wäre, als es wohl eben ist, wenn Bertha mich liebte und sich nicht der Mutter vertraut hätte, so liegt darin nichts was zu tadeln wäre, sobald sie mir ganz vertraut; denn wenn sie mich liebt, so muss sie mir sich selbst und auch die Lösung der Verhältnisse überlassen; wenn sie mich liebt, so stehe ich ihr über der Mutter, und wenn sie glaubt, die Mutter, werde ihre Liebe verhindern, so betrügt sie mich wenn sie durch unzeitige Geständnisse dazu beiträgt, dies zu realisieren. ‒ Ist die Mutter nicht entgegen, so hat sie allerdings das erste Recht die Vertraute ihrer Tochter zu sein, und das Gegenteil tadle auch ich; das wird Dein Fall gewesen sein, liebe Friede, erkenne aber deshalb nicht das andre. ‒ Auch könnte ich Dir noch sagen: die Liebe in ihrem innigsten Wesen ist ein Geheimnis, und eben in ihrer zarten Scheu liegt ihr größter und natürlicher Zauber; nur den Verhältnissen muss sie in der Zeit ein Teil ihres Lebens zum Opfer bringen.

Wenn Du mir sagst, dass dies Geheimnis, diese Hingebung des Mädchens gefährlich sein und leichtsinnigen Männern Tür und Tor öffne, so geht nur hie wie überall im Leben das Gute und das Böse einander dicht vorbei. An sich aber ist es natürlich und daher wahr und berechtigt; es liegt in der Liebe die anfangende Auflösung des strengen Familienbandes zwischen Kindern und Eltern; denn nicht mehr diese sind für das Mädchen jetzt der erste Gegenstand ihrer Liebe, sondern dies ist der Mann den sie liebt. ‒ So ist es, so wird es ewig sein; so ist es in der Natur begründet, von der Philosophie anerkannt, und von der Bibel ausgesprochen. Du kennst das starke Wort: „Du sollst Vater und Mutter verlassen!“

Auffällig an Storms Schilderung der Situation ist, dass er nur von seinen Gefühlen und von den Rechten der Pflegemutter spricht, nicht aber von Berthas Empfindungen. Du meinst ich müsste sehr in Theresens Augen verlieren, wenn sie das alles wüsste ‒ ich will es nicht bestreiten, denn sie müsste sehr unbefangen sein, wenn es anders sein sollte. Und doch weiß sie alles; denn den erwähnten Zettel muss sie gelesen haben. ‒ Du schreibst in meiner Handlungsweise habe ich Bertha mit allen andern über einen Kamm geschoren. Ich weiß es kann uns leicht eine Bitterkeit überschleichen, wenn wir nur beabsichtigen unsre Überzeugungskräfte auszusprechen. Gewiss, das Wort kam nicht aus Deinem Herzen. Ich fühls schon Du warst aufgeregt über meine Briefe; jetzt wirst Du unbefangener urteilen können, und es wird Dir mehr darum zu tun sein, mich rechtfertigen zu können als mich verdammen zu müssen.

Die Möglichkeit, dass Bertha in ihm während der vier Jahre, als er sie mit seiner Liebespoesie umwarb, nur als den älteren Freund wahrgenommen hat und sich zur geistigen Liebe keine Erotik entwickelt hatte, will Theodor nicht gelten lassen, denn noch darf ich sie nicht verloren geben. Dabei hat er immer nur ein Phantasma umworben und das wirkliche Mädchen erotisch nie für sich gewonnen. Therese führte dies auf die Kindlichkeit Berthas zurück, die durch ihre Ratlosigkeit gegenüber den Avancen Theodors gezeigt hat, dass sie mit dessen erotischen Signalen nichts anfangen konnte, die von seiner Mimik und Gestik, der Sprachmelodie und -färbung, der Körperhaltungen sowie von den Gedichten bestimmt waren, und in denen er Abbilder menschlicher Erotik in Liebesszenen darstellte.

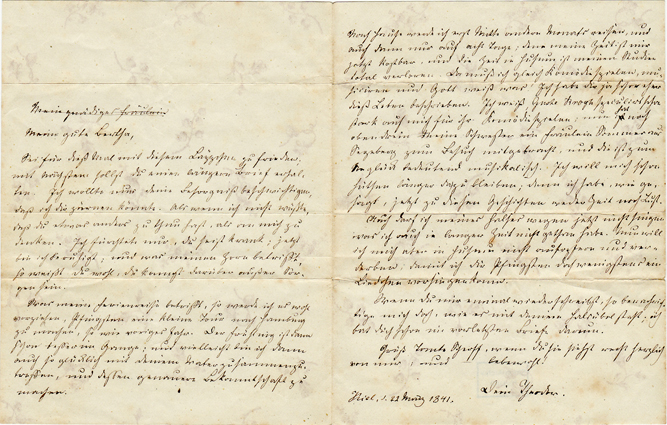

Theodors Entwurf eines Briefes an Bertha vom 22. März 1841

Von alldem weiß Bertha zu diesem Zeitpunkt nichts; Theodor Storm und Therese Rowohl korrespondieren über den Kopf des Mädchens hinweg. Theodor informiert sie über seine Aktivitäten nicht; er fertigte sie mit einem sachlichen und im Verhältnis zu seinen früheren Briefen kalten Schreiben vom 22. März ab11, von dem sich ein Entwurf erhalten hat, in dem die Anrede zunächst lautete Mein gnädiges Fräulein, dann aber wieder in den vertraulichen Ton umschlägt: Meine gute Bertha, Sei für diesmal mit diesem Läppchen zufrieden; Mit nächstem sollst Du einen längern Brief erhalten. Ich wollte uns Deine Besorgnis beschwichtigen, dass ich Dir zürnen könnte. Als wenn ich nicht wusste, dass Du etwas andres zu tun hast, als an mich zu denken. Ich fürchtete nur, du seist krank; jetzt bin ich beruhigt; und was meinen Zorn betrifft, so weißt Du wohl, Du kannst darüber außer Sorgen sein.

Therese Rowohl erteilte Theodor am 3. April eine doppelte Abfuhr12, denn Bertha hatte sich ihr anvertraut, ohne die von Storm ausdrücklich nur für sie bestimmten Zeilen für sich zu behalten; die besorgte Pflegemutter wirft dem jungen Mann nun einen Vertrauensmissbrauch vor und gibt ihm deutlich zu verstehen, dass Bertha ihrer Meinung nach noch ein Kind und damit zu jung für eine echte Liebe ist.

Sie lernten Bertha kennen als sie 10 Jahr alt, und sahen sie zuletzt als sie 14 Jahr alt war ‒ in diesem Zeitraum liegen wirklich viele freundliche Erinnerungen, die ich so gerne bewahren, so sehr ungerne bei uns Allen mit minder angenehmen verwirrt sehen möchte; versetzen Sie sich zurück in diese Jahre und Sie müssen mir recht geben, dass viele, viele gemütliche Freude sich aus unserer Bekanntschaft entspann. Sie, mein lieber Verwandter einer mir seit langen Jahren befreundeten Familie, wurden mir eine liebe freundliche Erscheinung, wenn Sie auch in meinem Hause, ein erwarteter Gast, eintraten. Dass Sie zunehmend Wohlgefallen an Berthaʼs Unterhaltung, an ihrem ganzen Wesen fanden, blieb mir allerdings nicht unbemerkt, von manchem jungen Mann sah ich dieselbe Auszeichnung dieselben unverkennbaren Zeichen des Wohlgefallens welches sie von ihren Kinderjahren an bis nun her, für sie beibehielten, und welches Bertha mit der selben unbefangenen Freundlichkeit aufnahm.

Sie sahen Sie öfter in den letzten 2 Jahren, und sehr natürlich fand ich es wenn Sie mehr noch sie lieb gewonnen ‒ doch nimmer hatte ich Furcht für das Glück meines Kindes, nimmer Sorge für Ihre persönliche Ruhe, Theodor, denn ich kannte Bertha und ahnte nicht dass Sie sich die Liebe eines 14jährigen Mädchens versichern zu können glaubten, die über ihre eigenen Gefühle unmöglich in Klarheit sein kann; hätten Sie mir damals eine ernste Anfrage in dieser Beziehung getan, sie würde mich zwar sehr überrascht aber ich würde Sie freundlich doch ernst auf die Zukunft verwiesen haben.

Dann warnt Therese ihn vor einem Verhalten, bei dem vielleicht männlicher Stolz oder gekränkte Eigenliebe ihn verleiten könnte, der Stimme der Vernunft Ihr Ohr zu verschließen, und eine Täuschung eigensinnig fest halten zu wollen.

Und sie lädt ihn ein, weiter Kontakt mit der Freundin zu pflegen, allerdings ohne erotische Erwartungen: Sehen, sprechen, schreiben Sie Bertha wie sonst, und Sie werden sie immer so finden wie ich sie Ihnen aufstelle ‒ lieb und gut ‒ ohne noch einen Roman gelesen und für leidenschaftliche Liebe Sinn und Empfänglichkeit aufgefasst zu haben ‒ in ihrer heiteren Fröhlichkeit liegt mir der schönste Lebensgenuss ‒ erquicken Sie sich auch daran, schöpfen Sie frischen Lebensmut aus einer so ungetrübten Quelle, und Sie werden gleich ihr froh sein können ‒

Ein Briefentwurf Storms zeigt dessen Reaktion13, in der deutlich wird, dass er Berthas Verhalten ihm gegenüber völlig falsch einschätzt, und in dem die Hoffnung wieder anklingt, Bertha könne ihn doch lieben: Warum musste sie es denn der Mutter sagen, warum beunruhigte es sie, wenn sie mich nicht verstand? Und wenn sie mich verstand, warum antwortete sie mir denn so, wenn sie so nicht sollte? ‒ Und noch einmal ging ich Punkt für Punkt die Zeit zurück, und dachte endlich: Sie liebt dich doch und ist ein frommes Kind.

Dann scheint Theodor doch etwas begriffen zu haben, denn er bittet Therese: Beunruhigen Sie sich aber nicht! Jetzt bin ich ganz nüchtern geworden und diese Fata morgana meines Herzens sind schon längst wieder verflossen in Nebel und Nacht. […] Nur noch in einer Beziehung möchte ich Ihre Überzeugung zu der meinen hinüberziehen: nach meinem Gefühl ist die Liebe das klarste, einfachste, natürlichste; ein gegenseitig Ruhen im Gemüt; und ihres Lebens Stützen sind Achtung und Vertrauen; die Liebe aber, die sich aus der guten oder schlechten Darstellung einer fremden Liebe im Roman entwickelt, ist eine arme Treibhauspflanze, für die mein Herz unendlich viel zu groß ist.

Beide sprechen mit der Metapher des „Romans“ und meinen damit nicht diejenigen Bücher, in denen erdichtete Helden- und Liebeserzählungen enthalten sind, sondern die Auseinandersetzung junger Mädchen mit den Stoffen, die in Liebesromanen erzählt werden und von denen Rousseau behauptet hat, das Jungfrauen aus natürlicher Scham davor zurückschreckten. Unter Romanliebe verstand man eine liebe, wie sie in romanen geschildert zu werden pflegt, im gegensatz zur wirklichkeit. (DWb, Stichwort Roman) Eine Neugierde auf die Themen solcher Romane galt noch im 19. Jahrhundert für Mädchen in Berthas Alter als unschicklich.

Auf den Rückseiten der oben zitierten Briefentwürfe an Therese Rowohl und an Friederike Scherff notierte Theodor folgendes Gedicht:

Meine Maid14

Ein blaues

Aug, nachtbraun ihr lockicht Haar;

Ein Schelmenmund, wie jemals einer war

Ein launisch Kind, doch alles Widerstreben

Zerschmelzt ihr Herz, das mir so ganz ergeben.

Oft wenn im

Lehnstuhl sinnend ich geruht

Sie stumm betrachtend als mein höchstes Gut;

Dann springt sie auf und an des Stuhles Lehne

Hängt sie sich schmollend ob der stummen Scene.

„Du bist sehr interessant!“ ‒ „Ich liebe dich.“

‒ „Ach das ist schon was Altes; aber ich,

Ich lieb Geschichten, neu und nicht erfunden,

Erzählst du nicht, ich geh in drei Sekunden.“

„So hör!

Jüngst träumte mir“ ‒ „Das ist nicht wahr!“ ‒

„Wahr istʼs! mir träumtʼ, ich sähe auf ein Haar

Dich selbst Straß auf und ab in Prachtgewändern

An eines Mannes Arm gemächlich schlendern.

Und dieser

Mann ‒ der war nicht ich!“

„Du lügst!“ ‒ „Mein Herz, ich sah dich sicherlich!

Versunken war dein Aug in seines mit Entzücken -

Ich stand seitab, gleichgültig deinen Blicken ‒“

„Der Mutter

sag ichʼs!“ ruft das tolle Kind,

„Was für ein Traum!“ Da hasch ich sie geschwind,

Und zwing mit tausend Küssen sie zu eigen,

Bis sie aufs neu mir Liebe schwört und Schweigen.

Heinrich Detering liest dieses Gedicht als die Beschreibung eines Gewaltakts.15 Später arbeitet Storm diesen Text mehrfach um und veröffentlichte ihn mit dem Motto Aus eigenem Herzen geboren,/ Nie besessen, dennoch verloren. Vor allem die letzte Strophe „entschärfte“ er; sie lautet nun:

„Der Mutter

sagʼ ichʼs!“ ruft das tolle Kind

Und springt zur Tür. Da haschʼ ich sie geschwind,

Und diese frevelhaften Lippen müssen,

Was sie verbrochen, ohne Gnade büßen.

Was in dieser Neufassung drastischer scheint, klingt doch nur wie ein augenzwinkernd-derber Scherz. In der ursprünglichen Variante hingegen protokollieren die Verse mit bemerkenswerter Präzision die Gewalt, die dem Kind angetan wird, das noch ‚kaum weißʼ, was die Liebe sein soll ‒ und dessen vergebliche, durch Schwur-und Schweigegebot verhinderte Versuche, dieser Gewalt zu entkommen. Denn seine ‚Tollheitʼ besteht ja in nichts anderem als dem Versuch, vor dem bedrohlichen Begehren des Erwachsenen zu flüchten in die vertraute familiale Bindung, vom Vergewaltiger zurück zur Mutter. Der physischen Flucht entspricht die psychische: In die Scheinwelt des bloßen Traums versucht ‚das tolle Kindʼ zu verdrängen, was als Wirklichkeit unerträglich ist ‒ ‚Was für ein Traum!ʼ

Die Wirklichkeit freilich ist bestimmt vom erneuten Besitzergreifen und Zwang, von Gewalt und Schweige-Gebot. Das Scheitern der Flucht und der erneute Einbruch der sexuellen Gewalt werden signalisiert durch den charakteristisch Stormschen Gedankenstrich. Nur ganz oberflächlich noch, in der Verniedlichung des Zwangs zu (allerdings schon bedenklichen ‚tausendʼ) ‚Küssenʼ und des Ergreifens durch das ,Haschenʼ, wird die gewaltsame Szene überzogen von einem hauchdünnen Schleier anakreontischer Tändelei.16

So ist es nur ganz konsequent, dass Theodor am Schluss seines Briefes an Bertha ein baldiges Wiedersehen verheißt17: Was meine Ferienreise betrifft, so werde ich es wohl vorziehen, Pfingsten eine kleine Tour nach Hamburg zu machen, so wie voriges Jahr. Der Frühling ist dann schon besser im Gange; und vielleicht bin ich dann auch so glücklich mit Deinem Vater zusammenzutreffen, und dessen genauere Bekanntschaft zu machen.

Auch kündigt er Bertha an, er müsse sich nun ‒ ich habe, wie gesagt, jetzt zu diesen Geschichten weder Zeit noch Lust ‒ um andere Frauen kümmern: Nach Hause werde ich erst Mitte ändern Monats reisen, und auch dann nur auf acht Tage; denn meine Zeit ist mir jetzt kostbar, und die Zeit in Husum ist meinen Studien total verloren. Da muss ich gleich Komödie spielen, musizieren und Gott weiß was! Ich habe Dir ja schon eher dies Leben beschrieben. Ich weiß, Guste Krogh spekuliert schon stark auf mich für ihr Komödiespielen; Nun hat noch obendrein meine Schwester ein Fräulein Sommer aus Segeberg zum Besuch mitgebracht, und die ist zum Unglück bedeutend musikalisch.

Entwurf zu Storms Gedicht „Meiner Maid“

Von einem Besuch in Hamburg zu Pfingsten ist nichts bekannt; von Bertha lösen konnte sich Theodor aber in diesem Frühjahr nicht. Am 9. Mai skizzierte er ein neues Gedicht, das als ein Portrait Berthas gelesen werden kann, so wie er sie sich jetzt als seine Gefährtin vorstellte.

Auf Münkeberg18

In deinen

Arm, mein wackres Mädchen, fass mich,

Und schließ mich fest in dieser zarten Lehne;

Dann ohne Furcht, mich zu verlieren, lass mich

Anschaun des Landes anmutvolle Schöne.

Und hat die

Lust im Anschaun sich verzehrt,

Dann ruh mein Augʼ in deines Auges Sternen,

Dem Wandrer gleichend, der aus schönen Fernen

Zurück in seine schönre Heimat kehrt.

Storm notiert unter die geänderte Schlusszeile der zweiten Fassung, die zunächst lauten sollte Ein reicher Mann zur schönern Heimat kehrt: Dieser Vers ist vielleicht dem im Gedicht stehenden vorzuziehen, weil er das Hauptbild mehr hervorhebt, während er dem noch hinzu kommenden Gedanken in den Worten ʼein reicher Mannʼ in jenem an Kraft verliert. ThWStorm.

Weitere Gedichtentwürfe aus dieser Zeit lassen erkennen, dass die Kommunikation zwischen Bertha und Theodor offenbar nur eingeschränkt funktioniert und dass sich der Egozentriker Storm der Zuneigung seines Mädchens nun nicht mehr sicher ist.

Zwei Lieder19

An das Mädchen

1

Schon

Mitternacht? Mein Kopf ist wüst!

Zu Bett! Ich habe lang gewacht;

Doch ob das Augʼ sich müde schließt,

Wann kennt das Herz wohl Tag und Nacht?

Das Herz,

das Herz hat nimmer Ruh!

Das fliegt zu dir durch Zeit und Raum,

Im Traum mein süßes Leben du,

Im Leben du mein süßer Traum.

2

Kein

Schifflein zieht von hinnen,

Gefesselt liegt die See.

Viel Zeit noch muss verrinnen

Zerschmelzen noch viel Schnee,

Verwehn noch muss im Winde

Viel Lust und Liebʼ zugleich,

Bis ich meinem treuen Kinde

Die treuen Hände reichʼ.

Doch wenn

im verstummten Bache

Wieder die Wellen tauʼn;

Wenn unter dem Schieferdache

Die Schwalben wieder bauʼn;

Wenn wieder auf Seeʼn und Flüssen

Die Lotosblumen blühn,

Dann sollst du in meinen Küssen,

Du blasse Rose, glühn!

Anmerkungen

1 Theodor Storm an Bertha von Buchan, Brief vom 31.01.1841; Umschlag: Fräulein Bertha von Buchan./ Adr. Frl. Rowohl./ Hamburg./ Dienerreihe./ frei. StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. 115.

2 „Und als das Kind geboren ward“ (später „Frühlingslied“). Handschrift im Brief Theodor Storms an Bertha von Buchan vom 31.01.1841, StA, Husum.

3 Brautbriefe, Bd. 2, S. 213f.

4 Theodor Storm an Bertha von Buchan, Brief vom 31.01.1841; Zitiert nach Eversberg 1995a, S. 120.

5 Therese Rowohl an Theodor Storm, Brief vom 03.04.1841, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. 120.

6 Bertha von Buchan an Theodor Storm, Brief vom 14.03.1841, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. S. 121ff.

7 Therese Rowohl an Theodor Storm, Brief vom 03.04.1841, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. 133.

8 Theodor Storm an Th. Rowohl, Briefentwurf vom 22.03.1841, StA, Husum, zumsammen mit einem Briefentwurf Storms an Friederike Scherff vom 22.3.1841 und der Gedichthandschrift „Meine Maid“ (später: „Junge Liebe“); unter dem Entwurf für den Brief an Therese notiert Storm: Als Einlage ein nichtssagender Brief an Bertha, der sich aber anfängt: Mein gnädiges Fräulein. Der letzte Satz wurde von Storm wieder gestrichen, stattdessen schreibt er darunter: Meine gute Bertha.

9 Theodor Storm an Friederike Scherff eigenhändiges Brieffragment, März 1841 (Entwurf), StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. S. 124f.

10 Theodor Storm an Friederike Scherff, Brief vom22.3.1841, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. 126-129.

11 Theodor Storm an Bertha von Buchan, unveröffentlichter Briefeinwurf vom 22. März 1841; StA, Nachlass Ernst Storm. Zitiert nach der Handschrift.

12 Therese Rowohl an Theodor Storm, Brief vom 03.04.1841, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. 130f.

13 Theodor Storm an Therese Rowohl, undatierter Briefentwurf, StA, Husum. Zitiert nach Eversberg 1995a, S. S. 134.

14 „Meine Maid“ (später „Junge Liebe“) Handschrift 1: Entwurf der 1., 2. und 6. Strophe auf der Rückseite des Briefkonzepts Theodor Storms an Friederike Scherff vom 22.3.1841 (StA, Husum); Handschrift 2 im Briefentwurf Storms an Therese Rowohl vom 22.03.1841, datiert 19. März 1841 (StA, Husum). Hier nach der 2. Handschrift. Spätere Fassungen vergl. LL 1, S. 126f., und Kommentar, S. 894f.

15 Detering 2011, S. 42.

16 Ebenda, S. 43.

17 Theodor Storm an Bertha von Buchan, unveröffentlichter Briefeinwurf vom 22. März 1841; StA, Nachlass Ernst Storm. Zitiert nach der Handschrift.

18 Einzelblatt mit zwei Fassungen (StA, Husum) mit der Datierung 9. May 1841. Hier nach der Handschrift (2. Fassung). Mit Münkeberg ist das Dorf Mönkeberg am Ostufer der Kieler Förde geneint.

19 Zwei Handschriften, die sich in Privatbesitz erhalten haben, stammen aus den ersten Monaten des Jahres 1841. Hier nach LL 1, S. 214f.