Ihm ist vor vielen Jahren die Braut gestorben ‒ „Posthuma“

Storm richtete sich im Spätherbst 1842 nach siebenjähriger Abwesenheit wieder in Husum ein; an Theodor Mommsen schrieb er am 31. Oktober 18421: Ach, es ist mir hier so wunderlich öde, unter meinem Fenster, wie vermiss ich da das leichtsinnige Kieler Straßengewimmel, es ist hier so still und ich versichere Sie, obgleich mein Fenster nicht hoch genug liegt, um sie zu sehen, man fühlt sie ordentlich die große, wüste, menschenfeindliche Nordsee; ich binʼs gar nicht mehr gewohnt; es wird mir ganz unheimlich, wenn mir jeden Abend und jede Nacht die Fenster Stoß auf Stoß im harten Nordwest klirren.

Mommsen schickte ihm seine in Kiel zurückgelassenen Sachen und regulierte einige Schulden für den Freund. Dieser arbeitete sich in sein neues juristisches Aufgabenfeld ein und sammelte Sagen und andere Zeugnisse der Volkspoesie2: Unsrer plattdeutschen Sprichwörtersammlung verspreche ich hier guten Erfolg; ich habe ganz Prima entzündet; und meine Mutter interessiert sich dafür; auch Nähmädchen sind nicht zu verachten. Aus Kiel erhielt er Briefe von den Töchtern seines früheren Logierwirts, dem Bäckermeister Andersen, die er auch beantwortete. Mine lässt Sie grüßen und würde selbst geschrieben haben, wenn sie nicht heute den ganzen Tag am Rahmen hätte sitzen müssen, um eine Stickerei zu beendigen, die mit nach Schleswig soll. Kiel, 12. Nov. 42. Ihr Jens Th. M.3

In Husum entstand Anfang 1843 eine Erzählung, in der Storm autobiographische Elementen verarbeitete.

Posthuma4

Ein Grabgeleite betrat den Kirchhof; ein schmaler Sarg, ein Blumenkranz darauf, sechs Träger und zwei Folger. Es war stille Sommerfrühe, der größte Teil des Kirchhofes lag noch in feuchtem Schatten; nur an dem Rande einer frischen Grube war die aufgeworfene Erde schon von der Sonne angeschienen. Hier sank der Sarg hinab; die Männer nahmen die Hüte herunter, neigten einige Augenblicke den Kopf hinein und gingen dann plaudernd ihren Weg zurück, dem Totengräber den Rest überlassend. – Bald war die Erde aufgeschüttet, und es wurde wieder Stille, einsamer Sonnenschein; nur die Schatten der Kreuze und Gedenktafeln, der Urnen und Obelisken rückten unmerklich über den Rasen. Das Grab war in dem Viertel der Armen, wo keine Steine auf den Gräbern liegen; erst ein niedriger Erdhügel, dann kam der Wind und wehte den losen Staub in den Weg; dann fiel der Regen vom Himmel und verwusch die Ecken; an Sommerabenden liefen die Kinder darüber weg. Endlich wurde es Winter; und nun fiel der Schnee darauf, dichter und dichter, bis es ganz verschwunden war. – Aber der Winter blieb nicht; es wurde wieder Frühling, es wurde Sommer. Auf den andern Gräbern brachen die Schneeglöckchen aus der Erde, das Immergrün blühte, die Rosen trieben große Knospen. Nun hatte auch hier das Grab sich überwachsen; erst ein feines Grün, Gras und Marienblatt dann schossen rote Nesseln auf, Disteln und anderes Gewächs, was die Menschen Unkraut nennen; und an warmen Sommermittagen war es voll von Grillengesang. – Dann wieder eines Morgens waren alle Disteln und alles Unkraut verschwunden und nur das schöne Gras war noch da. Wieder einige Tage später stand an dem einen Ende ein schlichtes schwarzes Kreuz; endlich war auf der Rückseite des Kreuzes, vom Wege abgekehrt, ein Mädchenname ein geschnitten, mit kleinen Buchstaben, ohne Färbung, nur in der Nähe erkennbar. Es war Nacht geworden. In der Stadt waren die Fenster dunkel, es schlief schon Alles; nur oben in den hohen Zimmern eines großen Hauses wachte noch ein junger Mann. Er hatte die Kerzen ausgetan und saß mit geschlossenen Augen in einem Lehnsessel, horchend, ob unten Alles zur Ruhe gegangen sei; in der Hand hielt er einen Kranz von weißen Moosrosen. So saß er lange. Draußen ward eine andere Welt lebendig; das Getier der Nacht strich umher, es wimmerte etwas in der Ferne. Als er die Augen aufschlug, war das Zimmer hell; er konnte die Bilder an den Wänden erkennen; durchʼs Fenster sah er die gegenüberstehende Wand des Seitenflügels in herber Mondscheinbeleuchtung. Seine Gedanken gingen den Weg zum Kirchhof. „Das Grab liegt im Schatten“, sagte er – – „der Mond scheint nicht darauf.“ Dann stand er auf, öffnete vorsichtig und stieg mit seinem Kranz die Treppen hinab. Auf dem Hausflur horchte er noch einmal, und nachdem er geräuschlos die Tür aufgeschlossen, ging er auf die Straße und im Schatten der Häuser zur Stadt hinaus; eine Strecke fort im Mondschein, bis er den Kirchhof erreicht hatte. Es war, wie er gesagt hatte; das Grab lag im tiefen Schatten der Kirchhofsmauer. Er hing den Rosenkranz über das schwarze Kreuz; dann lehnte er den Kopf daran. – Der Wächter ging draußen vorüber; aber er bemerkte ihn nicht; die Stimmen der Mondnacht erwachten, das Säuseln der Gräser, das Springen der Nachtblüten, das feine Singen in den Lüften; er hörte es nicht, er lebte in einer Stunde, die nicht mehr war, umfangen von zwei Mädchenarmen, die sich längst über einem stillen Herzen geschlossen hatten. Ein blasses Gesichtchen drängte sich an seins; zwei kinderblaue Augen sahen in die seinen. Sie trug den Tod schon in sich; noch aber war sie jung und schön; noch reizte sie und wurde noch begehrt. Sie liebte ihn, sie tat ihm Alles. Oft war sie seinetwegen gescholten worden; dann hatte sie mit ihren stillen Augen drein gesehen, es war aber deshalb nicht anders geworden. Nachts im kalten Vorfrühling, in ihrem vertragenen Kleidchen kam sie zu ihm in den Garten; er konnte sie nicht anders sehen. Er liebte sie nicht, er begehrte sie nur und nahm achtlos das ängstliche Feuer von ihren Lippen. „Wenn ich geschwätzig wäre“, sagte er, „so könnte ich morgen erzählen, dass mich das schönste Mädchen in der Stadt geküsst hat.“ Sie glaubte nicht, dass er sie für die Schönste halte, sie glaubte auch nicht, dass er schweigen werde. Ein niedriger Zaun trennte den Fleck, worauf sie standen, von der Straße. Nun hörten sie Schritte in ihre Nähe kommen. Er wollte sie mit sich fortziehen; aber sie hielt ihn zurück. „Es ist einerlei“, sagte sie. Er machte sich von ihren Armen los, und trat allein zurück. Sie blieb stehen, regungslos; nur dass sie ihre beiden Hände an die Augen drückte. So stand sie noch, als draußen die Menschen vorüber gegangen waren und als sich das Geräusch der Schritte unten zwischen den Häuser verloren hatte. Sie sah es nicht, dass er wieder zu ihr getreten war und seinen Arm um ihren Nacken legte; aber als sie es fühlte, neigte sie den Kopf noch tiefer. „Du schämst Dich!“ sagte sie leise, „ich weiß es wohl.“ Er antwortete nicht; er hatte sich auf die Bank gesetzt und zog sie schweigend zu sich nieder. Sie ließ es geschehen, sie legte ihre Lippen auf seine schönen vornehmen Hände; sie fürchtete ihn betrübt zu haben. Er hob sie lächelnd auf seinen Schoß und wunderte sich, dass er keine Last fühle, nur die Form ihres zarten, elfenhaften Körpers; er sagte ihr neckend, sie sei eine Hexe, sie wiege keine dreißig Lot. Der Wind kam durch die nackten Zweige; er schlug seinen Mantel um ihre Füße. Sie sah mit glücklichen Augen zu ihm auf. „Mich friert nicht!“ sagte sie und presste ihre Stirn fest an seine Brust. Sie war in seiner Gewalt; sie wollte nichts mehr für sich allein. – Er schonte ihrer; nicht weil es ihn ihrer erbarmte oder weil er es als Sünde empfunden hätte, sie ohne Liebe sein zu nennen; aber es war, als wehre ihm Jemand, sie ganz zu besitzen. Er wusste nicht, dass das der Tod sei. – Er war aufgestanden, er wollte gehen. „Du wirst zu Kalt“, sagte er. Aber sie drückte seine Hand an ihre Wange, sie legte ihre Stirn an seine. „Ich bin heiß! fühl nur, brennend heiß!“ sagte sie. Sie schlug ihre Arme um seinen Nacken, sie ließ sich wie ein Kind an seinem Halse hängen, und sah ihn stumm und selbstvergessen an.

Acht Tage nach dieser kalten Nacht vermochte sie das Bett nicht zu verlassen; zwei Monate später war sie gestorben. Er hatte sie nicht wieder gesehen; aber seit ihrem Tode ist seine Begierde erloschen; er trägt jetzt schon jahrelang ihr frisches Bild mit sich herum und ist gezwungen, eine Tote zu lieben.

Indem Storm ganz auf Sentimentalität verzichtet und die Beziehung indirekt darstellt, kann er das romantische Motiv der Liebe zu einer Toten in eine realistische Umgebung5 versetzen; er transponiert es aber in eine soziale Struktur, die einen Gegensatz zu seiner eigenen Erfahrung bildet. So kann er den sozialen Abstand der beiden Liebenden deutlich in Erscheinung treten lassen. Die Verwandlung der Liebe in ein bloßes sexuelles Begehren wird nicht psychologisch begründet oder kommentiert. Sie erschließt sich erst aus der Kenntnis des autobiographischen Hintergrunds. Anders als Bertha liebt dieses Mädchen den jungen Mann, von dem es aber heißt: Er liebte sie nicht, er begehrte sie nur und nahm achtlos das ängstliche Feuer von ihren Lippen.

Das Mädchen wird in der Wahrnehmung des Mannes zur Hexe, die ihn bezirzt, ohne in ihm aber das Feuer der Liebe wieder entfachen zu können, denn es war, als wehre ihm Jemand, sie ganz zu besitzen. Er wusste nicht, dass das der Tod sei.

Robert Leroy und Eckart Pastor haben in ihrer sozialkritischen Analyse6 den verlassenen Liebhaber folgendermaßen beschrieben: Seine unromantische Wahrnehmungsweise ist sicher charakteristisch für das klare Bewusstsein eines Mannes, dem die Schadhaftigkeit seiner Beziehung zum Mädchen aufgegangen ist, da er nun endlich Sorge für das verwahrloste Grab trägt. Wie weit die Schuldverstrickung ein wesentlicher Horizont der Novelle ist, kann jedoch erst recht ermessen werden, wenn ihre religiöse Bildlichkeit gebührend gewürdigt wird. Als im Frühling das Grab allmählich zuwächst, bedeckt es sich mit Marienblatt, einer Pflanze, die nicht zufällig auf ihm gedeiht. Kein Zufall ist es wohl auch, dass der ‚Blumenkranzʼ des Grabgeleites später ersetzt wird durch einen ‚Kranz von weißen Moosrosenʼ, der sich auf dem Grabe dann plötzlich zum ‚Rosenkranzʼ wandelt. Das Emblem der Trauer wird zum Bild der Heiligen Jungfrau, die Erinnerung an die Tote zur Apotheose. ‚Hexeʼ hatte der Liebhaber das zarte Geschöpf, das seine Sinne mit dem ‚elfenhaften Körperʼ gereizt hatte, genannt, Feuer war ihr Element: „Ich bin heiß! fühl nur, brennend heiß.“ Nun, da die höllische „Begierde erloschen“ ist, kann die Hexe zur Heiligen umerinnert werden, zum jungfräulichen Inbild der Liebe bar jeder Sexualität.

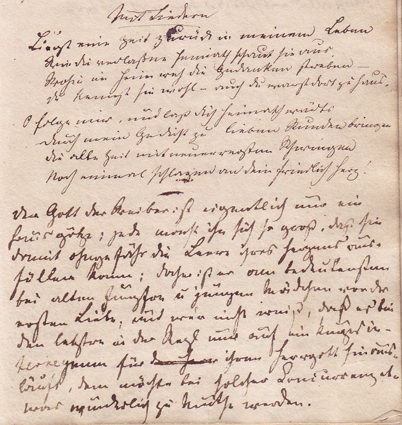

In seine Sammelhandschrift „Meine Gedichte“ hatte Storm im Herbst 1842 folgende Sätze eingetragen7: Ihm ist vor vielen Jahren die Braut gestorben. Er saß damals vor dem Lehnstuhl, in dem das bleiche kranke Mädchen ruhte; er sah ihr in die blauen Augen; sie waren noch die Boten ihrer Liebe; der Blick ward zur Umarmung; sie glaubten nicht an Tod und Scheiden. Sie starb in seinen Armen; er legte sie sanft zurück; er hatte keine Liebe mehr auf Erden. – Als er auftauchte aus der Nacht des Grams, da war seine Jugend vorüber. – Ihr kennt ja alle! Er ist jetzt ein starker, froher Mann. Denn seine Jugend war in ihr vollendet worden; geliebt hat er nicht wieder.

Indem Storm die in seinen Liedern an Bertha begonnene Stilisierung der Geliebten hier fortsetzt und das begehrte Mädchen sterben lässt, verabschiedet er sich als Erzähler symbolisch von Bertha und gewinnt seine eigene Identität wieder, die in Gefahr war, sich in der Geliebten zu verlieren. Storm drückt auch dies darin aus, dass er von sich als einem starken, frohen Mann spricht und das Adjektiv froh unterstreicht. Als weiteren Beleg dafür, dass ihm diese Verabschiedung gelungen ist, kann die Tatsache gelten, dass der Text in der Handschrift mit einem kräftigen senkrechten Strich durchgestrichen wurde.

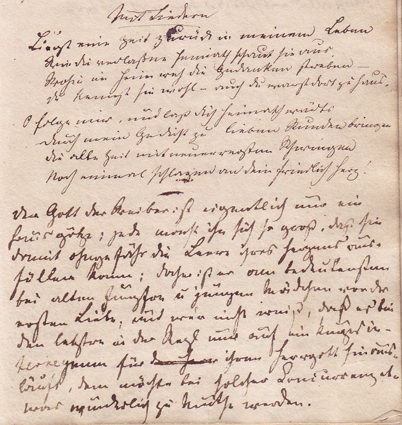

Unter dem Prosatext hat Storm ein Gedicht notiert, mit dem er noch einmal die Funktion darstellt, die er seinen Liedern zuweist; der Sänger versucht, die erloschene oder nie vorhanden gewesene Zuneigung wie in dem Gedicht „Weihnachtsgruß“ durch die Macht der Saiten wiederzubeleben oder anzuregen.

Mit Liedern8

Liegt eine

Zeit zurück in meinem Leben

Wie die verlassen Heimat schaut sie aus.

Wohin im Heimweh die Gedanken streben -

Du kennst sie wohl ‒ auch du warst dort zu Haus.

O folge

mir, und lass dich heimatwärts

Durch mein Gedicht zu lieben Stunden bringen

Die alte Zeit mit neuerregten Schwingen

Noch einmal schlagen an dein friedlich Herz!

Storms Gedicht „Mit Liedern“; darunter sein Prosatext

Eine der Gedichtskizzen des Jahres 1842 (Im Nebenstübchen saßen ich und du) hat Storm 1843 für das „Liederbuch dreier Freunde“ umgearbeitet und ergänzt; in diesem erweiterten Gedicht arbeitet er den Verlust seiner Geliebten Bertha ab, indem er die Sprachlosigkeit zwischen beiden thematisiert.

Dämmerstunde9

Im Nebenzimmer saßen ich und du;

Die Abendschimmer fiel durch die Gardinen,

Die fleißigen Hände fügten sich der Ruh,

Von rotem Licht war deine Stirn beschienen.

Wir schwiegen beidʼ; – ich wusste mir kein Wort,

Das in der Stunde Zauber mochte taugen;

Nur nebenan die Alten schwatzten fort ‒

Du sahst mich an mit deinen Märchenaugen.

Als er dieses Gedicht 1851 in seine erste selbständige Buchpublikation aufnahm, schrieb er als Motto darüber10: Aus eigenem Herzen geboren,/ Nie besessen, dennoch verloren.

Aber der Sänger weiß nur zu gut, dass alle Versuche, das begehrte Mädchen durch die Macht der Poesie an sich zu binden und heimwärts zu führen, vergeblich sind. In seinem etwas früher entstandenen Gedicht „Repos dʼamour“ (Liebesruh) heißt es: So bist Du mein, ob auch der Tod/ Zu früh Dein blaues Auge bricht ‒/ Du lebst in meiner tiefsten Brust,/ Ein ewigʼ, liebliches Gedicht. Und warum das so ist, stellt er in einem zweiten Prosatext dar, der mit dem oberen das Gedicht einschließt11: Der Gott der Weiber ist eigentlich nur ein Hausgötze; jede macht ihn sich so groß, dass sie damit ohngefähr die Leere ihres Herzens ausfüllen kann; daher ist er am bedeutendsten bei alten Junfern und jungen Mädchen vor der ersten Liebe; und wer nicht weiß, dass es bei den letztern in der Regel nur auf ein kurzes interregnum für ihren Herrgott hinausläuft, dem möchte bei solcher Konkurrenz etwas wunderlich zu Mute werden.

Damit dokumentieren diese Seiten der Handschrift, dass die Zweifel und Enttäuschungen des Liebhabers einen Schreibstrom auslösten, der den jungen Autor zur Fixierung von Gedicht- und Prosaskizzen veranlasste; hier zeigt Storm zum ersten Mal seine Fähigkeit, seelische Bedrückungen mit Hilfe von Schreibvorgängen abzuarbeiten und so zur Selbstheilung beizutragen und sein seelisches Gleichgewicht wiederzufinden.

Konzentriert und eindringlich ist ihm dies in folgendem Gedicht gelungen, dessen Schlussverse den dafür empfindsamen Leser noch heute emotional ergreifen kann:

Wilde Nacht12

„Gar, das

sollte mir fehlen;

Mich um ein Mägdelein

Um Schlaf und Ruh zu quälen!

Wein her! Schenkt ein, schenkt ein!

Stoßt an!

wie neu geboren,

Der Alte bin ich einmal!

Ein Dirnlein ist verloren,

Gewonnen die andern all!“

Laut taten

Bescheid die Gesellen:

„Was Weiber und Weibertreu!“

Es klangen die Gläser die hellen

Bis spät nach Hahnenschrei.

Da hat sie

die Sonne vertrieben

Hierhin, dorthin nach Haus;

Nur Einer ist rückgeblieben,

Trank stumm seine Neige aus.

Was immer

die Lippe geschworen,

Es stimmte das Herz nicht ein,

Er hatte doch alles verloren

In dem einzigen Mägdelein.

Anmerkungen

1 Theodor Storm an Theodor Mommsen, Brief vom 31. Oktober 1842; Briefe Mommsen, S. 35.

2 Ebenda, S. 35.

3 Theodor Mommsen an Theodor Storm, Brief vom 11. und 12. November 1842, Briefe Mommsen, S. 39.

4 Keine Handschrift bekannt; Erstdruck in Sommergeschichten und Lieder, S. 112-117.

5 Dieter Lohmeier im Kommentar zu „Posthuma“; LL1, S. 1040.

6 Robert Leroy und Eckart Pastor: „… eine Tote zu lieben“: Storms frühe Erzählung „Posthuma“. In: STSG 41 (1992), S. 51-54; hier S. 52.

7 MG, S. 105.

8 MG, S. 105; dann ohne Überschrift in LdF, S. 89. Hier nach der Handschrift in MG.

9 LdF, S. 89.

10 Storm 1851, S. 96.

11 MG, S. 105.

12 „Wilde Nacht“, Str. 1-4; Handschrift in Storms Exemplar des LdF (SHLB) eingetragen.