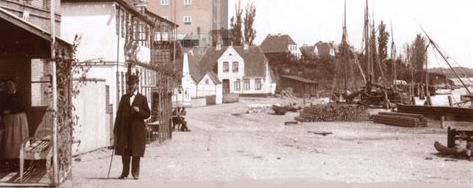

Theodor Storm reist nach Damp

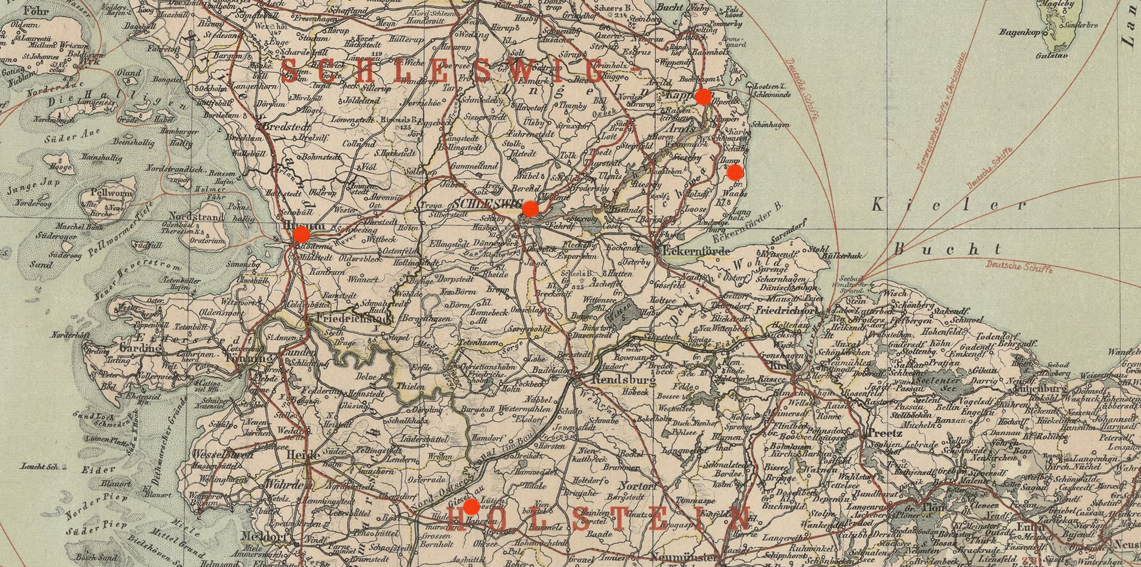

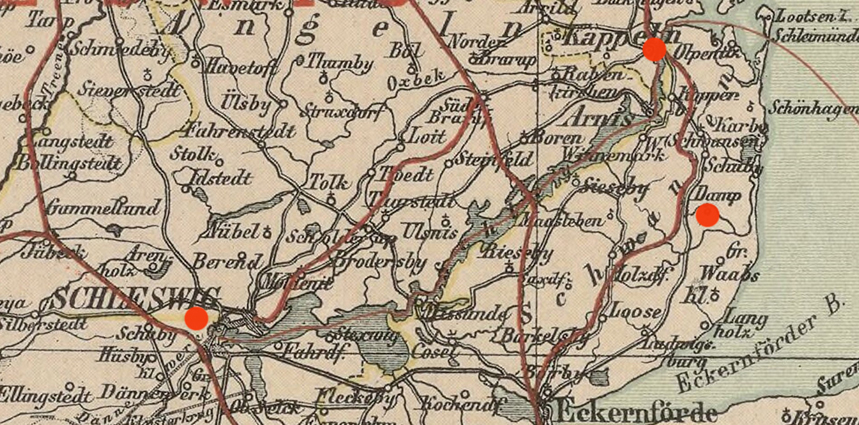

Am Montag, dem 28. Juni 1884, fuhr Theodor Storm von Hademarschen mit dem Zug nach Schleswig, wo er nachmittags um 5:51 Uhr am Bahnhof eintraf. Er übernachtete zweimal bei seinem Freund Wilhelm Petersen. Grund dieser Reise war eine Einladung zum 60. Geburtstag von Graf Wilhelm von Qualen (1824-1887), Herr auf dem adligen Gut Damp.

Von Qualen war ein Schwager des Grafen Ludwig zu Reventlow (1824-1993) und mit dessen Schwester verheiratet. Die Familien von Reventlow und Storm waren eng miteinander befreundet.

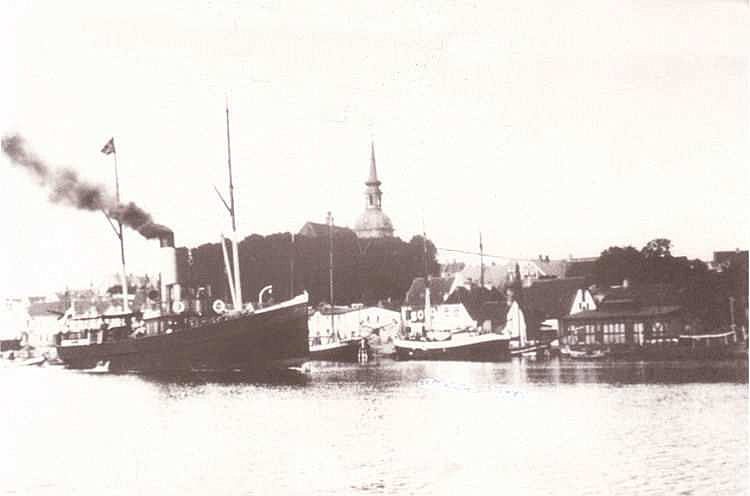

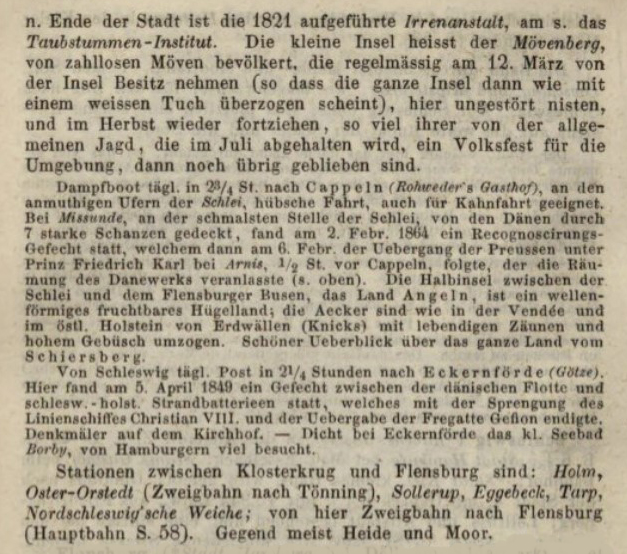

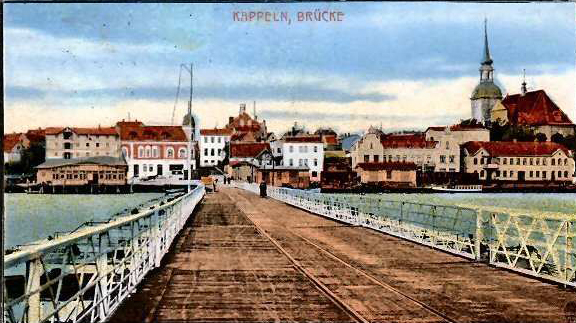

Storm führte gute Gespräche mit Freund Petersen und und traf sich am Mittwoch, dem 20. Juli zwischen 11 und 12 Uhr mit der Familie Reventlow am Hafen, um per Dampfschiff über die Schlei nach Kappeln zu fahren. Die Reventlows waren mit dem Zug von Husum nach Schleswig gekommen. Von Kappeln brachte sie eine Kutsche nach Damp, wo Storm viermal übernachtete. Am Samstag, dem 2.8. fand die Geburtstagsfeier statt. Storm reiste am Sonntag, dem 8. August, wieder zurück nach Hademarschen.

Am Hafen von Kappeln an der Schlei

|

Unsere Sommerpläne […] vielleicht auf das Gut Damp mit Reventlow. Theodor Storm an Heinrich Schleiden, 24.6.1884

[…] nach Frühstück bei Petersen fuhren wir 3 Stunden p. Dampf nach Kappeln, wo ein Wagen von Qualen (Reventlows Schwager) auf Damp uns in 1 1/2 Stunden dahin brachte. Theodor Storm an Tochter Lucie, 10. August 1884

|

Wilhelm Petersen

Johann Wilhelm Christian Petersen wurde am 20.1.1835 als Sohn eines Zollverwalters in Kellinghusen geboren. Nach dem Besuch des Katharineums in Lübeck und des Johanneums in Hamburg studierte er Jura in Kiel, Heidelberg und Göttingen.

Petersen war ein tüchtiger Verwaltungsbeamter. Vor allem hat er die ihm seit 1872 anvertrauten Dezernate der Landwirtschaft und der Fischerei auf das nachhaltigste gefördert. Er starb am 26.9.1900 in Schleswig.

Wilhelm Petersens Name ist nur deshalb in Erinnerung geblieben, weil er ein Freund der Dichter war, ein guter Freund von Theodor Storm, Gottfried Keller, Paul Heyse, Wilhelm Jensen, Klaus Groth und anderen. Und diese Freundschaft ist gut dokumentiert, weil Petersen eben auch ein bedeutender Briefeschreiber war. Petersen, der Bürger und literarische Dilettant, hatte seinen Dichterfreunden etwas zu sagen und war ein stiller Kritiker, der nicht nur an familiären Prozessen Anteil nahm, sondern der sich auch in die Schreibprozesse einmischte und dessen Meinung als „Musterleser“ bei den Freunden gefragt war.

Gerd Eversberg: Im Kreise der Dichter. Wilhelm Petersen (1835-1900) und seine Freundschaft mit Storm, Keller, Heyse, Groth u.a. Eine Ausstellung zum 100. Todestag. Mit einem Beitrag von Kornelia Küchmeister. Heide 2000. (Husumer Kataloge 1.)

|

Ich hoffe im Stillen, daß Sie auf Damp irgend etwas an Stoff erwischt haben; wenn nicht an Menschen, so doch an Ausstattung. Hoffentlich schlafen Sie keinen Abend ein ohne eine stille Danksagung an den Himmel für die Geistesgabe, welche er Ihnen bescheert hat. Wilhelm Petersen an Theodor Strom, 6.8.1884

|

Ludwig Graf zu Reventlow

Der erste Reventlow, der länger in Nordfriesland tätig war, und zwar an wichtiger Stelle, war Ludwig Graf zu Reventlow. Geboren wurde er 1824 auf dem Gut Sandberg bei Sonderburg. Als Anführer eines Studentenkorps und sodann Offizier in der schleswig-holsteinischen Armee hatte er an der Erhebung und dem Bürgerkrieg 1848-50 teilgenommen. Eine wichtige Rolle spielte er im 1859 gegründeten Deutschen Nationalverein; dieser zielte auf einen deutschen Nationalstaat unter preußischer Führung ab. 1864 vertrat er an führender Stelle die Interessen des Herzogs von Augustenburg, der sich für ein eigenständiges Schleswig-Holstein unter seiner Herrschaft in Verbindung mit einem deutschen Bundesstaat einsetzte. Reventlow gelangte jedoch zu der Auffassung, dass die von ihm angestrebte Lösung Schleswig-Holsteins von Dänemark nur durch den Anschluss an Preußen möglich sei, wenn er auch in Teilen eine kritische Distanz zur preußischen Regierungspolitik behielt. 1865 wurde er Amtmann von Husum und Bredstedt sowie Oberstaller von Eiderstedt, sodann 1867/68 erster Landrat des neu geschaffenen Kreises Husum, der damals rund 36 000 Einwohner zählte. Landräte wurden in jener Zeit nicht vom Kreistag oder gar von der Bevölkerung gewählt, sondern vom preußischen König bzw. vom Innenminister eingesetzt. Dass er nun als Beamter in die Dienste Preußens trat, nahmen ihm manche übel. Sein aufbrausender Wesenszug zeigte sich zu Beginn seiner Husumer Amtszeit. […]

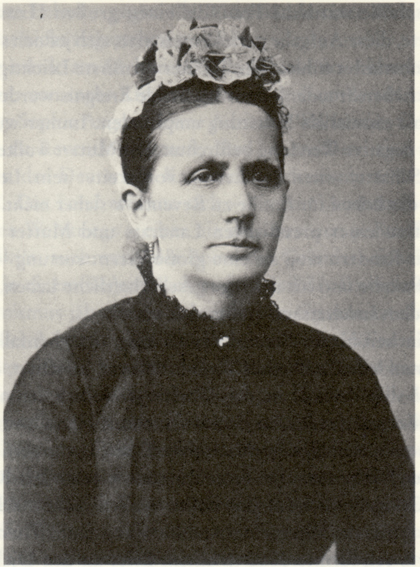

Emilie Gräfin zu Reventlow Ludwig Graf zu Reventlow (1824-1895)

geb. Gräfin zu Rantzau (1834-1905)

Theodor Storm war mit der Landratsfamilie befreundet, er charakterisierte ihn folgendermaßen: „ein Mensch schroff, brunnentief u. von bedeutendem Geist u. Wissen“. Der Schriftsteller Wilhelm Jensen (1837-1911) erinnerte sich: „Reventlow war frei von jedem törichten Adelshochmut, doch durch und durch aristokratisch, schneidig und sarkastisch ...“ Der aus Schleswig-Holstein stammende preußische Verwaltungsmann und Politiker Christoph von Tiedemann (1836-1907) schilderte ihn als einen Mann „von durchdringendem Verstande und unbeugsamer Energie, schlagfertig und kaltblütig, vor keinem Hindernis zurückschreckend und wagelustig bis zur Extravaganz“. Allerdings sei er aufgrund seiner aristokratischen Haltung und seiner ironischen Kühle als Parteiführer nicht geeignet gewesen. Bei der Gründung der Nationalliberalen in Schleswig-Holstein hatte er eine wichtige Rolle gespielt. Gern hätte Reventlow auf höherer Ebene gewirkt, wurde aber wohl aufgrund seines schroffen Charakters und seiner zeitweise als nachlässig eingeschätzten Amtsführung nicht befördert. […] Gleich nach seinem Ausscheiden aus dem Landratsamt 1889 verließ er mit seiner Familie die Stadt nach 24 Jahren und zog nach Lübeck. Dort starb er im Jahre 1893.

Thomas Steensen: Franziska zu Reventlow: Die rebellischen „Skandalgräfin“ aus Husum und ihre Familie. In: Schauplatz Husum. Ein Geschichtsalbum in Lebensbildern 1450-1950. Husum 2019, S. 85-94.

Ein Dampfboot legt am Hafen in Kappeln an

Die Landschaft Schwansen

Die Landschaft Schwansen (dänisch: Svans oder Svansø) ist eine Halbinsel im Norden Schleswig-Holsteins (im Landesteil Schleswig) zwischen Schlei und Eckernförder Bucht. Im Nordosten, jenseits der Schlei, liegt die Stadt Kappeln, im Süden Eckernförde. Beide Städte werden seit 1972 durch die Schwansenstraße (B 203) verbunden. Schwansen umfasst 13 Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee, die zur Stadt Kappeln gehörenden ehemaligen Gemeinden Kopperby und Olpenitz, den zur Gemeinde Kosel gehörenden Ort Bohnert sowie den nördlichen Teil von Eckernförde. Hauptort der Harde und des späteren Amtes Schwansen war Rieseby. Die Halbinsel hat ca. 28.000 Einwohner (davon 10 660 im Eckernförder Anteil).

Schwansen wird im Osten von der Eckernförder Bucht, im Westen und Norden von der Schlei umgrenzt. Allein die Landgrenze ist strittig. Auf einzelnen Landkarten des Kartographen Johannes Mejer vom Herzogtum Schleswig aus der Mitte des 17. Jahrhunderts wird die Kolholmer bzw. Koseler Au (mit einer gedachten Linie aus der Nähe Barkelsbys entweder zum Eckernförder Lachsenbach (Landtcarte uom dem Dænischen Walde, 1652), zum Möhlwischbach oder zur ehemaligen Gemeindegrenze zwischen Eckernförde und Borby hin (Carte Von den Lándern Anglen Und Schwansen, 1649)) als Grenze der Riesebyharde angegeben, die allerdings eher politischer denn geographischer Natur ist. Ihre Südgrenze veränderte sich zudem im Laufe der Jahrhunderte mehrmals – beispielsweise gehörte Borby zuletzt der Hüttener Harde und der Eckernförder Harde an.

Der Kolhomer-Au-Linie folgen bis heute viele Publikationen auch zur geographischen Bestimmung der Südgrenze. Nach dieser Definition liegen allerdings Orte, die allgemein und auch historisch als Schwansener Gebiet gelten, fast ausschließlich oder teilweise außerhalb desselben. Das betrifft vor allem Kosel, teilweise ebenso Barkelsby und Gammelby. Auch der heutige Eckernförder Stadtteil Borby gehört demnach ganz (ehemalige Gemeindegrenze), teilweise (Lachsenbach-Grenze) oder gar nicht (Möhlwischbach-Grenze) dazu.

Als weitest definierte Südgrenze Schwansens gilt der Osterwall, ein Teilstück des Danewerks zwischen dem Windebyer Noor und der Osterbek hin zur Schlei beim Fleckebyer Ortsteil Götheby-Holm. Ähnlich sieht es Bronnmann, der die Südgrenze von der Großen Breite der Schlei aus über den Holmer See bei Götheby-Holm, den Großen Schnaaper See und das Windebyer Noor (ab Schnaap) zieht. Auch Jens Peter Trap zog 1864 die Südgrenze zwischen dem Windebyer Noor und der Großen Breite der Schlei, die Osterbek mit eingeschlossen. Ein dialektaler Aspekt kommt hinzu, die Südgrenze Schwansens in etwa auf der Osterwall-Linie zu definieren: der in Schwansen gesprochene Unterdialekt des Niederdeutschen endet nach Otto Mensing auf einer „Linie von Schnaap am Windebyer Noor nördl. von Kochendorf nach Holm am Wesen-(Louisenlunder-) Noor“.

Nach den weiten Abgrenzungsdefinitionen wie der Ostwall- oder der Bronnmann-Linie liegen sämtliche nördlich der Eckernförder Bucht, dem Eckernförder Hafen und dem Windebyer Noor gelegenen Stadtteile Eckernfördes in Schwansen, des Weiteren kleinere Gebiete der Gemeinden Fleckeby und Windeby.

Der Name leitet sich vermutlich vom Schwansener See in der Gemeinde Dörphof ab. Urkundlich erwähnt ist der Name bereits 1231 im Waldemar-Erdbuch als Swansø (dänisch: Schwanensee) und in einer Urkunde 1260 als Swansio. Swansø soll erst der Name des Schwansener Sees gewesen sein, später dann des Kirchspiels und schließlich die Benennung der ganzen Halbinsel.

Das Gebiet wurde um 750 von Dänen und Jüten besiedelt, was sich, wie im benachbarten Angeln, an den vielen Ortsnamen auf -by (≈ -dorf; z. B. Gammelby ≈ Altes Dorf), aber auch -torp, -toft und -mark ablesen lässt. Die Region zwischen Eider und Schlei war zeitweise zwischen Dänen und Deutschen umstritten. Im 10. Jahrhunderten war Schwansen vermutlich Teil der sächsischen Mark Schleswig (auch: Dänische Mark). Spätestens ab dem 13. Jahrhundert war es ein Teil des dänischen Gesamtverwaltungsgebietes Fræzlæt (Waldemar-Erdbuch). 1352 wird erstmals die Riesebyharde genannt. Im Süden zwischen Schlei und dem Windebyer Noor bei Eckernförde befand sich mit dem Osterwall ein Teilstück des Danewerks. An dessen östlichem Ende in Borby befand sich die Ykernaeburgh (dän. Egernborg : Eichhörnchenburg), die 1231 im Erdbuch von König Waldemar II. erwähnt wurde. Im 15. Jahrhundert errichtete der dänische König Erich von Pommern Wehranlagen wie die Schwonsburg und die Königsburg. Ab dem ausgehenden Mittelalter entstand in Schwansen eine ausgeprägte Gutswirtschaft mit befestigten adeligen Gütern, was die Einführung der Leibeigenschaft nach sich zog. Administrativ bildete die frühere Riesebyharde nun Schwansens Güterdistrikt, der zur Zeit der Landesteilung der Herzogtümer gemeinschaftlich von Gottorfer Herzögen und dänischen Königen regiert wurde.

Schwansen ist ein traditionell mehrsprachiges Gebiet: Heute werden neben Hochdeutsch umgangssprachlich auch Dänisch (vor allem Sydslesvigdansk, eine Variante des Reichsdänischen) und Plattdeutsch (Schwansener Platt, ein Kleindialekt des Schleswigschen) gesprochen. Hochdeutsch ist die übliche Amtssprache, aber auch die beiden anderen Sprachen besitzen heute Amtssprachenstatus. Historisch reichte auch der Sprachraum des Südjütischen im Mittelalter bis an die Linie Eckernförde-Treene-Husum und wurde bis ins 19. Jahrhundert in der Varietät des Angeldänischen in Schwansen gesprochen.

Die Sprachenvielfalt bildet sich auch in den Orts- und Flurnamen Schwansens ab. So sind viele Ortsnamen dänischer Herkunft (v. a. -by für -dorf), jüngere Namen (insbesondere die der großen Gutshöfe) sind dagegen oft nieder- und hochdeutscher Herkunft. Viele dänische Namen wurden später eingedeutscht. Da der deutsche Einfluss sich hier früher geltend machte als im mittleren Schleswig und Angeln, fand der im jüngeren Dänisch vollzogene Wechsel von -torp zu -trup oder -rup durch Wechsel des r hier oft nicht mehr statt. Neben den dänischen und deutschen Formen werden in einzelnen Fällen auch noch ältere gemeingermanische Ortsnamen wie bei Bohnert oder Loose vermutet, die evtl. auf die Angeln zurückgehen.

Die sanft hügelige Endmoränenlandschaft mit Stränden und Steilküsten ist heute durch Gutswirtschaft geprägt. Die zahlreichen Höfe um die Herrenhäuser und Schlösser werden großteils von alteingesessenen adligen Familien betrieben, darunter die Herzöge von Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Schwansen ist unter anderem bekannt für das unter Denkmalschutz stehende Dorf Sieseby (Gemeinde Thumby) an der Schlei und das Ostseebad Damp. Außer Damp besitzen weitere Gemeinden entlang der Ostseeküste eine touristische Infrastruktur. Bei Karlsminde (Gemeinde Waabs) befindet sich das größte der zahlreichen Hünengräber.

Wikipedia

Die Schlei

Die Schlei (niederdeutsch Slie oder Schlie, dänisch Slien bzw. ohne Artikel Sli, zum Teil auch Slesvig Fjord) ist ein schmaler Meeresarm der Ostsee in Schleswig-Holstein, der die beiden schleswigschen Landschaften Angeln und Schwansen trennt.

Die Einordnung der Schlei als Förde ist aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte umstritten. Nach der gängigen Lehrmeinung handelt es sich im Deutschen um eine glaziale Rinne, jedoch nicht um einen Fjord. Sie besteht größtenteils aus Brackwasser.

Der Name Schlei (altdänisch Slæ, altsächsisch Slia) in der Bedeutung „schlammiges Gewässer“ oder „Gewässer mit schleimigen Wasserpflanzen“ bezog sich ursprünglich wohl nur auf das innere Schleibecken der beiden Breiten (Große und Kleine Breite, dänisch Lille und Store Bredning). Möglich ist, dass der heutige Landschaftsname Angeln früher die Schlei bezeichnete.

Die Schlei entstand während der Weichsel-Eiszeit, vor 115.000 bis 11.000 Jahren, durch die von Skandinavien vordrängenden Eismassen. Manchmal wird die Schlei als Förde oder gar als Fjord beschrieben. Allerdings wird ihre Entstehung nicht – wie die der Flensburger oder der Kieler Förde – auf den Gletscherschurf einer Gletscherzunge zurückgeführt. Die Schlei wurde demnach nicht durch Gletscherzungen innerhalb des Inlandeises herausgeschürft, sondern entstand durch subglaziale glazifluviale Erosion bedingt durch Schmelzwasser, als so genanntes Tunneltal. Solche glazialen Rinnen sind nur im weiteren Sinne Förden.

Im Mittelalter hatte die Schlei große Bedeutung als Handelsweg im Ostseeraum. Der Landweg von Schleswig zur Treene, einem Nebenfluss der Eider, betrug nur 16 Kilometer. An dieser Stelle bestand also eine günstige Stelle zum Warenaustausch zwischen Nord- und Ostsee.

Bereits Adam von Bremen bezeichnete um 1075 rückblickend Haithabu, die 1066 zerstörte Wikingersiedlung vor Schleswig, als Meereshafen (lateinisch portus maritimus), von dem aus Schiffe bis Schweden und bis Griechenland geschickt worden seien. Anschließend übernahm das auf dem gegenüberliegenden Ufer befindliche Schleswig diese Rolle, ohne aber Haithabus Bedeutung zu erreichen. Als die Schiffe gegen Ende des 14. Jahrhunderts größer wurden (z. B. die Hansekogge), war die Schlei zudem zu flach, und Schleswig zu weit von der offenen Ostsee entfernt. Dadurch verlor die Schlei allmählich ihre Bedeutung als Schiffshandelsweg. Schleswig verlor seinen Status als Handelsmetropole damit endgültig an Lübeck und Flensburg, blieb aber Bischofssitz.

Wikipedia

Gut Damp

Das Gut Damp befindet sich in der Gemeinde Damp im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Das Gut steht unter Denkmalschutz.

Der genaue Baubeginn des Gutes ist unbekannt. Im 15. Jahrhundert gehörte das Gut den Bischöfen von Schleswig. Für das Jahr 1438 ist als Pächter Eler Schmidt bekannt. Zu seinen Pflichten gehörte die Rodung des Waldes und der Bau eines Hauses. Außerdem hatte er die bischöflichen Jagdgäste zu bewirten. 1517 wurde das Gut erstmals als Damp bezeichnet. Der Name geht zurück auf *damp für schlagen, stoßen (vgl. dän. dumpe, bornholmerisch dampa für (herunter)fallen) und bezieht sich vermutlich auf den fallenden Wasserlauf der Bökenau (Schwastrumer Au). Von 1519 bis 1626 gehörte das Gut der Familie Wisch. In diese Zeit von 1595 bis 1597 fiel der Bau des heutigen Herrenhauses, der Bauherr war Melchior von der Wisch. 1640 wurden die Wirtschaftsgebäude vom damaligen Besitzer Otto Rantzau gebaut. Von 1656 bis 1797 gehörte das Gut der Familie Ahlefeldt. Ab 1697 wurde das Herrenhaus umgebaut und barock gestaltet. 1742 wurde unweit des Gutes das St.-Johannis-Armenstift erbaut. Es war für alte und kranke Gutsangehörige gedacht. 1803 wechselte der Besitz zur Familie Qualen, diese vererbte das Gut an die Grafen von Reventlow von Sandberg.

7

Das Herrenhaus wurde 1597 erbaut. An jeder Ecke befand sich ein Pavillon. Während der Bauzeit wurden die westlichen Pavillons zu einem Flügel verbunden, die östlich Pavoillons standen erst frei, bis sie 1720 ebenfalls verbunden wurden. In diesem Jahr wurde ein weiter Westflügel angefügt.

1

Photographie Anfang des 20. Jahrhunderts

Das Innere im Mittelbau wird von der zweigeschossigen Halle geprägt. Diese Halle entstand um 1700, die Orgel von Hinrich Wiese wurde vermutlich ab 1698 erbaut. Gegenüber der Orgel führt eine zweiläufige Treppe zu einer Galerie. Über der Galerie befindet sich ein Stuckplafond mit halblebensgroßen Musikerinnen. Zum Teil sind Originalinstrumente implantiert. Eine Musikerin hält das älteste Hummel-Instrument aus Deutschland in den Händen. Putten halten ein Ziffernblatt und spielen verschiedene Instrumente. Spruchbänder in lateinischer Sprache erklären die Abbildungen.

5

heutiger Zustand

Weitere Räume aus der Umbauphase um 1700 sind die Kaminstube, die Rote Stube, die getäfelte Stube und das Esszimmer. Alle Räume sind mit aufwendigen Stuckdecken versehen. Die Stuckarbeiten wurden vermutlich von den oberitalienischen Stuckateuren Domenico Carbonetti und Giuseppe Mogia erstellt.

Wikipedia

|

Ein prächtiger Edelsitz! Jaden Tag Champagner, Chateau Yquem etc. an seinem Geburtstag [am 2. August], wozu wir hingefahren waren, ein Diner mit 29 Gästen u. 11 Gängen; der Park bezaubernd; düstere Alleen mit Gewölben von 100 bis 120 Fußhöhe, prachtvolle Rasen mit Busch- u. Blumenpartieen zur Seite. Theodor Storm an Tochter Lucie, 10. August 1884

Damp ist ein prächtiger alter Edelsitz u. freut mich, daß ich ihn so behaglich kennen gelernt habe. Qualen prächtig, die reine „Sommerweste“. Theodor Storm an Sohn Ernst, 12. August 1884

|