Theodor Storm als Vorbild?

Zu den literarischen Anfängen Franziska zu Reventlows[1]

Am 10. Dezember 1894 veröffentlichten die „Husumer Nachrichten“ einen Text, in dem ein Ich-Erzähler die Mutter eines Freundes besucht, die Morphinistin ist.[2] Das Ich erlebt Krankheit und Zerfall und kann zunächst das Gesehene nicht verarbeiten. Die mit „Leben“ überschriebene Skizze endete mit einer Selbstreflexion des Ichs über die eigenen Gefühle:

Als ich wieder auf die Straße kam, konnte ich nicht begreifen, daß der gewohnte Lärm des Lebens wieder um meine Ohren wogte. Ich konnte nicht glauben, daß es lebende Menschen und nicht Leichen waren, die sich an mir vorbeidrängten.

Wozu das alles, wozu ein ganzes Leben? Da oben hatte ich gesehen, was das Ende sein konnte.

Und wenn ich es ihnen erzählte, ob sie dann wohl noch ebenso weiter drängen und hasten würden allen ihren Begierden und Interessen nach.

Vielleicht würden sie mich nur auslachen und sagen: Das wissen wir alles schon, oder sie würden sich gar nicht die Zeit nehmen, zuzuhören.

Und ich ging zwischen ihnen umher und konnte das Gefühl nicht wieder loswerden, daß mich der Tod selbst eisig angefaßt hatte da oben in dem dunklen Krankenzimmer, wo er neben dem Bett der Kranken wartete.

Es war so sonderbar, daß um mich her heißer Sommer war. Warum lebte ich noch, warum die anderen, warum lebte denn überhaupt noch etwas!

Mir fiel ein alter Vers ein:

Dunkle Zypressen –

Die Welt ist gar zu lustig, es wird doch alles vergessen.

Die meisten Husumer Leser konnten leicht erkennen, wer sich hinter dem Kürzel F.R. verbarg: Franziska zu Reventlow, die damals 22 jährige Tochter des ehemaligen Landrats von Husum, Ludwig Graf zu Reventlow, der mit seiner Familie die Stadt im April 1889 in Richtung Lübeck verlassen hatte. Ob aber viele Leser gemerkt haben, dass dieser Text mit einem Gedicht von Theodor Storm endet?

Die Verfasserin hat in den Jahren 1893 und 1894 insgesamt 8 kürzere Prosatexte und eine längere humoristische Skizze „Meine Frau ist Malerin“ in drei Fortsetzungen veröffentlicht. Ihr literarisches Debüt verdankt sie dem damaligen Mitarbeiter der „Husumer Nachrichten“, Albert Johannsen.[3] Zu Beginn des Jahres 1992 hatte sie ihm die Skizze „Eine Uniform“ geschickt, die bereits am 7. Januar in der Zeitung erschien[4]. Das war der Beginn einer literarischen Laufbahn, in der die Gräfin mit humoristischen, ja witzigen Einfällen brillierte, über die an anderer Stelle gesprochen werden muss. Hier geht es zunächst um die literarischen Anfänge der späteren Erfolgsautorin, die neben den Prosaskizzen, die in den „Husumer Nachrichten“ abgedruckt wurden, auch eine (heute verlorene) Novelle an den Redakteur schickte, über die Albert Johannsen in einem Brief vom 28. März 1893 urteilte[5]: „Ich bin überzeugt, daß Sie weit Besseres schaffen können, wenn Sie nur Ihren eigenen Eingebungen folgen und vor allen Dingen sich nicht darum kümmern, ob Sie auch den Geschmack des großen Publicums treffen.“

Die ersten Prosaarbeiten Franziskas thematisieren Begebenheiten ihres Alltags, die in ihr eine starke emotionale Spannung ausgelöst hatten. Sie beschreibt das Wahrgenommene mit großer Genauigkeit und reflektiert emphatisch über die innere Spannung der Erzählerin, die aus der Erfahrung von Verlust und Einsamkeit resultiert. Dadurch ergänzt sie die wenig spektakulären Objekte ihres Erzählens durch Elemente, mit denen sie sich an ihr Publikum wendet, um Verständnis für ihr subjektives Erleben zu finden.

Eigentlich wollte Franziska Malerin werden; die Möglichkeit zu scheiben nahm sie nur zögerlich wahr, obwohl sie für dieses Feld weitaus mehr Talent besaß als für die bildenden Künste. In ihrer zweiten Münchner Zeit entstanden zwischen 1895 bis zum Ende des Jahrhunderts satirische Texte, deren literarisches Potenzial von der zeitgenössischen Literaturkritik durchaus positiv wahrgenommen wurde. Auch ihre Aufsätze zur Frauenfrage verraten essayistisches Vermögen. Sie hat die Technik ihres Schreibens durch Übersetzungsarbeiten verbessert und dann in den Jahren 1902 und 1903 den Roman „Ellen Olestjerne“ zum Abschluss gebracht, einen Entwicklungsroman, in dem die Verfasserin den stark autobiographisch geprägten Lebensweg ihrer Protagonistin Ellen zur Künstlerin darstellt und reflektiert. Zugleich dient der Roman der Vergewisserung ihrer eigenen Identität; die Autorin verarbeitet ihre bedrückenden Kindheits- und Jugenderlebnisse und kann sich so von den traumatischen Erinnerungen an ihre Eltern befreien. Mit diesem Werk findet die Reventlow thematisch und formal Anschluss an die Literatur der Jahrhundertwende und ihre zentralen Themen[6]: „der Wille zum ‚schönen‘ Leben, Leben für und als Kunst, Leben als uneingeschränktes Sichausleben, Lebensmystik, Ibsenverehrung und Nietzschekult, Kritik der Erziehung und Moral, Faszination durch die Boheme, fatalistische Schicksalsgläubigkeit, Problematik weiblicher Selbstverwirklichung und ledige Mutterschaft.“

Wie kam die junge Autorin Anfang 1893 dazu, sich mit ihren ersten Texten ausgerechnet an den Redakteur der provinziellen „Husumer Nachrichten“ zu wenden?

Seit dem Jahre 1868 verwaltete der Jurist Ludwig Graf zu Reventlow (1824 – 1893) das Königlich-Preußische Landratsamt in Husum und wohnte mit seiner Familie im dortigen weiträumigen Schloss. Am 18. Mai 1871 gebar dessen Ehefrau Emilie (1834 – 1905), geb. Gräfin zu Rantzau, als fünftes von sechs Kindern ein „kleines Mädchen“, wie Theodor Storm, ein enger Freund der Familie, seinem Sohn Hans mitteilte.[7]

Dieses Mädchen rebelliert – anders als ihre um zehn Jahre ältere Schwester Agnes – bereits als Kind gegen jede Art von Bevormundung. Sie erlebt ihre Eltern als gefühlskalt, lieblos und abweisend und fühlt sich als Mädchen im Vergleich zu ihren Brüdern benachteiligt. Ihre Mutter versucht, den eigensinnigen Willen des fantasiebegabten Kindes mit Strenge, Zwang und Schlägen zu brechen, aber Franziska und ihr knapp drei Jahre jüngerer Bruder Carl opponieren gegen ihre Eltern und brechen immer wieder aus den vorgezeichneten Bahnen der strengen Erziehung aus. Ostern 1886 wird die fast Fünfzehnjährige gegen ihren Willen in das „Freiadelige Magdalenenstift“ im thüringischen Altenburg geschickt, ein evangelisch-lutherisches Mädchenpensionat, das sie bald wieder verlassen muss, da sie nicht bereit ist, sich an die dort geltenden Regeln anzupassen. Wegen der anhaltenden Erziehungsprobleme wird das aufbegehrende Mädchen zwischen Juni 1887 und Weihnachten 1888 bei verschiedenen Verwandten untergebracht. In ihrer Tante, der Gräfin Fanny zu Rantzau, die als Stiftsdame im „Adeligen Kloster Preetz“ lebt, findet Franziska eine mütterliche Frau, die ihr Interesse für Kunst und Literatur teilt. Franziska möchte nun Malerin werden. Der Vater lehnt solche Wünsche aber ab. Nach dem Umzug der Familie nach Lübeck – der Vater wurde 1889 pensioniert – lernt Franziska Emanuel Fehling kennen, einen Enkel des Dichters Emanuel Geibel, in den sie sich verliebt; die Geschwister nehmen an heimlichen Versammlungen des „Ibsenclubs“ teil und diskutieren Texte von Ibsen, Lassalle, Bebel, Nietzsche, Feuerbach und anderen zeitgenössischen Autoren.

Franziska lehnt die damals übliche häusliche Mädchenerziehung mit Religion, Grammatik, Handarbeiten und Klavierspielen ab; die Neunzehnjährige schreibt an ihren Freund: „Ich will und muß einmal frei werden; es liegt nun einmal tief in meiner Natur, dieses maßlose Streben, Sehnen nach Freiheit. Die kleinste Fessel, die andere gar nicht als solche ansehen, drückt mich unerträglich, unaushaltbar und ich muss gegen alle Fesseln, alle Schranken ankämpfen, anrennen. Ich habe das mein ganzes Leben gefühlt – und dann dieser kleinliche, unaufhörende Druck aller Verhältnisse. Muß ich mich nicht freimachen, muß ich mein Selbst nicht retten – ich weiß, daß ich sonst daran zugrundegehe.“[8]

Schließlich erlaubt ihr Vater, dass sie ein privates Lehrerinnen-Seminar in Lübeck besucht, wo sie im April 1892 die Lehrbefähigung für den Unterricht an mittleren und höheren Mädchenschulen erwirbt. Obwohl Franziska im Mail 1892 volljährig wird, sind ihre Eltern nicht bereit, sie ein selbstbestimmtes Leben führen zu lassen. Ihre Liebesverhältnisse zu Emanuel Fehling und Karl Schorer werden entdeckt und Franziska zur Verlobung mit Schorer genötigt. Da sie sich wieder verweigert, schickt man sie ins Pfarrhaus in Adelby bei Flensburg, wo sie sich seit September 1892 auf die Ehe vorbereiten soll. Sie selber empfindet dies als Verbannung und verlässt das Pfarrhaus heimlich am 1. April 1893, um von nun an ihr Leben selbständig weiterzuführen.

Im Juni verweigert ihr die Familie, den sterbenden Vater noch einmal zu sehen. Sein Tod vereitelt den Plan, die Tochter zu enterben und unter Vormundschaft zu stellen. Franziska löst die Verlobung mit Karl Schorer und bindet sich an den Gerichtsassessor Walter Lübke in Wandsbek, durch dessen Unterstützung sie selbstständig werden möchte. Im August ermöglicht ihr der neue Verlobte und spätere Ehemann, ein halbes Jahr Malunterricht in München zu nehmen.

In diesen unruhigen Jahren sind die ersten Prosatexte entstanden, die in den „Husumer Nachrichten“ zu lesen waren. Husum war nach dem Umzug der Familie für Franziska nicht nur der Ort, an dem sie ihre Kindheit verbrachte. Bereits in einem der ersten Briefe an den Freund Emanuel Fehling schreibt sie: „Ich spreche mit niemand darüber, aber ich vergehe zuweilen fast vor Heimweh, wenn ich von Husum höre oder auch selbst spreche, dreht sich alles in mir um. Ich habe mich als Kind in meinem innerlich einsamen und an Liebe so leeren Dasein so an alles derartige, ich meine an die ganze Heimat und deren Natur etc. angeklammert, daß es mir beinahe dies ersetzte, was mir fehlte; es war mir schwer, einen Tag fort zu sein, ich möchte es beinah einen Verkehr mit den Geistern der Heimat nennen.“[9]

Nur einmal, im Frühsommer 1892, nachdem sie das Lehrerexamen in Lübeck bestanden hatte, ist sie in die Stadt ihrer Kindheit zurückgekehrt.[10] Die Erlebnisse dieser Reise hat sie zweimal literarisch gestaltet, zunächst unmittelbar nach ihren Eindrücken in dem Text „Nach Jahren“, der als zweite Prosaarbeit überhaupt am 13. Mai 1893, fünf Tage vor ihrem 22. Geburtstag in den „Husumer Nachrichten“ erschien; Albert Johannsen nannte ihn eine „hübsche Skizze“ und ermutigte die junge Autorin: „Ähnliche kleine Skizzen sind uns ab und zu stets willkommen.“[11] Franziska kannte ihn bereits aus ihren Kindertagen, da Johannsen seit 1882 Schreiber im Landratsamt ihres Vaters war.

Franziska zu Reventlow

Nach Jahren

Nach Jahren kam ich wieder in meine Heimat. Der Zug wand sich langsam durch Heide, Moorstrecken und wieder Heide und zuletzt in die weite grüne Marsch hinein. Ich lehnte zum Fenster hinaus, soweit ich konnte, um alles bis auf den kleinsten Eindruck in mich aufzunehmen. Ich kannte das ja alles auswendig. Wie oft war ich diese Strecke gefahren, heimgefahren als frohes Kind, wenn die Ferien gekommen waren, heimgefahren, wenn ich mich draußen in der Welt müde gearbeitet, matt gekämpft hatte, heimgefahren, um auszuruhen. Wie schön war es gewesen, so am heißen Julinachmittag anzukommen, in dem Sommergefühl von unbändiger Freiheit und ausgelassener Ferienfreude, wie schön am Winterabend bei tiefem Schnee kurz vor Weihnachten, – Weihnachten mit den erleuchteten Bäumen in der Kirche und dem selig hoffnungsfrohen Heimweg im Dunklen.

Die letzte wohlbekannte kleine Station war gerufen worden. Immer bekannter wurde die Gegend. Da lag sie ja schon, die kleine „graue Stadt am Meer“ mit ihrem runden Kirchturm. Wir fuhren auf beiden Seiten durch grüne Wiesen. Da floß die Au mit ihrem trüben, grauen Wasser, da lag die Mühle mit ihrem Bach, den wir als Kinder für einen Wasserfall hielten, da lag der alte ausrangierte Bahnhof, an dem wir vorüberfahren mußten, da war der Hafen, der Deich, das Meer.

Wie lange ist's her, daß wir aus der Heimatstadt fortzogen, daß ich beim Abschied zwei blaue Augen gesucht hatte, ohne die ich glaubte, nicht weiterleben zu können, und die doch so gleichgültig ruhig an mir vorübersahen. – Die thörichten Jugendträume waren längst vergessen, vorüber, hinabgesunken.

Wir hielten am neuen Bahnhof, und ich stieg aus und ging den alten wohlbekannten Weg entlang, allein – denn niemand hatte am Bahnhof gestanden, mich zu erwarten. Ich hatte mich nicht angemeldet, hatte allein sein wollen.

Ich versuchte mir einzubilden, es sei noch alles wie früher und ich käme wieder einmal zu Hause. Über mir neigten sich die Spitzen der alten Kastanienallee zusammen und da lag das massive, ulmenumkränzte, alte Haus, wie damals, wie immer. Gerade so stand die Thür unten am Turm halboffen, gerade so ragte die abgebrochene Fahnenstange über das Turmgitter hinaus, nur unten auf dem Hof war das Gras dicht zwischen den Steinen hervorgewachsen. Weiter durch den Garten hin. Hier sah es aus, als ob in der ganzen Zeit keines Menschen Fuß hier gegangen wäre, keines Menschen Hand hier gearbeitet hätte, so hoch wuchs das Unkraut auf den Rasen und Abhängen und über den Wegen wölbten sich die Jasminbüsche in dunklen, fast undurchdringlichen Bogen. Da stand meine Bank noch unter der Traueresche, und da saß ich wieder wie vor so vielen Jahren. Wie sonderbar war das alles. Ich fühle mich so eigentümlich beklemmt, so als ob ich tot und begraben gewesen und nun das Leben nicht mehr begreifen könnte. Ich hatte erwartet, daß mein Herz unter einem großen übermächtigen Einsturm von Empfindungen, Erinnerungen – Sehnsucht sich weiten würde, und nun – zog es sich traurig, verständnislos zusammen, ich war fremd geworden. Ich hatte nichts von dem, was ich mitgenommen und was damals mein Herz erfüllt hatte, wieder zurückgebracht, wo war es geblieben? Auf dem kurzen Weg ins Leben hinein verloren?

Und ich Thor hatte geglaubt, es hier wieder zu finden, hier wieder jung und glücklich werden zu können. In namenloser Sehnsucht war ich hierher gekommen – und nur, um zu fühlen, daß ich heimatlos war, jetzt völlig heimatlos, wo ich auch noch die Illusion von meiner alten Heimat verlieren mußte. Und ich versuchte noch, sie wiederzufinden. Ich lauschte den Heimatstönen draußen am Deich, wo das Meer gegen den Steindamm schäumte und der eintönige, langgezogenen Schrei der Seevögel durch die sommerstille Einsamkeit klang. Ich lag an manchem heißen Nachmittag auf der Heide zwischen den roten Heideglocken und Erika – ein starkes, tiefes Heimatsgefühl habe ich nie wieder empfinden können. Auch die alten Bekannten suchte ich wieder auf. Noch einmal rauschte das Leben wieder in tollen, heißen, schönen Jugendstunden an uns vorüber und dann blieben sie zurück in der alten Stadt und ich ging fremd wieder fort, fremd und heimatslos.

Husumer Nachrichten, 13.5.1893[12]

Der Text wird von der Vertrautheit der Autorin mit der Stadt ihrer Kindheit und der nordfriesischen Landschaft bestimmt. Wie haben eine sehr detailgenaue Schilderung vor uns, die eine typische Stimmung der Landschaft und der Stadt wiedergibt und sie durch eine sensible Reflexion ergänzt. Ganz ähnlich lesen sich Theodor Storms frühe Schilderungen der Stadt und der sie umgebenden Landschaft, die er oft als Kulisse von atmosphärisch dichten Stimmungsbildern gewählt hat.

Die Verfasserin kannte die bürgerlichen Familien, die dort den Ton angaben; sie konnte sich noch gut an Theodor Storm erinnern, den engen Freund der Familie und natürlich an Storms Frau Dorothea und an einige der Töchter sowie an weitere Bekannte wie Ferdinand Tönnies, der mit ihrem Bruder Carl befreundet war. Storms Töchter waren zwar um einige Jahre älter, aber die Kontakte zwischen den Reventlows und Dorothea Storm, die nach dem Tode ihres Mannes im Juli 1888 von Hademarschen fortzog und sich mit den Töchtern im Herbst 1888 in Kiel einmietete, blieben erhalten und wurden nach der Übersiedelung der gräflichen Familie nach Lübeck sogar noch intensiviert. Je mehr der Konflikt zwischen den alten Reventlows und einiger ihrer Kinder eskalierte, desto deutlicher nahm Franziska wahr, dass es auch in der Familie Storm nicht immer harmonisch zugegangen war.[13] Lucie Storm (geb. 1860) litt genau wie sie selber an den Hindernissen, die ihr die Eltern in den Weg legten, als sie ihren Lebensweg plante und sich nicht mit der Rolle eines braven Hausmütterchens abfinden wollte. Sie lief von zu Hause weg, verliebte sich nach dem Tod ihres Vaters in einen mittellosen jungen Maler, wurde von ihm schwanger und heiratete ihn schließlich.[14]

Bei der Konzeption ihres ersten Romans „Ellen Olestjerne“ griff Franziska ein Jahrzehnt später diese Erinnerungen an Husum wieder auf.[15]

Aber nun alles der Reihe nach: zuerst kam die Reise nach meiner alten Heimat. - Sie wissen, ich war bei Bekannten in Halmby, unsrer kleinen Seestadt bei Nevershuus. Es war so schön, alles wiederzusehen, ganze Sommertage am Strande zu liegen, die alten Wege zu gehen und ganz eigner Herr zu sein, denn dort kümmerte sich niemand darum, was ich tat. Ich habe wirklich einmal nur so hinausgeschrien vor Lebensfreude nach all den bedrückten Jahren.

Die Verfasserin kann nun ihre tatsächliche Stimmung während des letzten Aufenthalts ausdrücken, der zeitliche Abstand von einem Jahrzehnt ermöglicht ihr, Husum zu einem Traumbild von etwas Schönen zu verklären. Schon in ihrem früheren Text hatte Franziska Husum aus der unfreiwilligen Distanz zu einem Sehnsuchtsort stilisierte. Sie sucht in der Heimatstadt auch nach dem Medium, ihre Sehnsucht öffentlich zu machen, und findet es in den „Husumer Nachrichten“.

Auch ihre Briefe an den Jugendfreund Emanuel Fehling sind Zeugnisse eines großen Mitteilungsbedürfnisses und ihrer Suche nach sich selbst. Bereits in ihren ersten Briefen beklagt sie ihr Schicksal, da sie sich von ihren Eltern „gewaltsam in eine Schablone gepreßt fühlt“ und als Frau „nicht als Selbst, nur als wesenloses Geschöpf“ betrachtet wird (Brief vom 30.4.1890). „Ich will die Unfreiheit ertragen, um frei zu werden. […] Aber allein kann ich es nicht, Du mußt mir helfen, aus Deiner Freundschaft wird mir die Kraft schon erwachsen.“ (Brief vom 2.6.1890) „Mein bisher an Liebe so armes Leben ist jetzt auf einmal so reich daran geworden, daß ich mir ganz verwandelt vorkomme.“ (Brief vom 9.8.1890)

Die Briefe an Fehling zeugen davon, wie genau Reventlow die aus der Literatur gewonnenen Muster auf ihr Leben und Fühlen projiziert, um ihre eigene Identität zu finden. „Der Briefwechsel Reventlow-Fehling liefert auch einen grundsätzlichen Einblick in die Formung ihres Ichs. In ihm spiegelt sich gleichsam das Alltagserlebnis in Lübeck mit allen Facetten der geistigen Entwicklung der jungen Frau.“[16] Die Briefe sind eine geplante Inszenierung ihres Ichs und dienen ihr in erster Linie zur Selbstfindung.

In dieser Selbstreflexion möchte sie aber nicht bei sich bleiben, sondern hinaustreten an eine Öffentlichkeit, der sie das Erlebte und Erlittene emphatisch mitteilen kann, weniger um eine Resonanz zu erfahren als viel mehr um sich aus der fremdbestimmten Isolation heraus zu kämpfen. Denn das war der Kern der traumatischen Kindheitserfahrungen: Die Familie hinderte sie daran, aus sich herauszugehen und nach eigenem Konzept in die Welt zu treten. Sie wurde schon früh von anderen isoliert, war auf ihre Geschwister und deren Freunde angewiesen und durfte keine Schule besuchen. Gefühle wurden von den Eltern nicht erwidert, Bedürfnisse nicht ernst genommen. Die Welt außerhalb des gräflichen Schlosses wurde ihr vorenthalten; ihr übergroßes Interesse an dieser Welt und ihre überschäumende Energie wurden gebremst und sollten in konventionelle Bahnen geleitet werden, aus denen sie immer wieder ausbrach. Sie konnte nur in sich selbst zurückkehren und empfand dies als Weltverlust.

Jede Isolation wurde von Franziska als Abgrenzung vom Leben erfahren, in gesteigertem Sinne erlebte sie Verbote der Eltern als Todesurteile. Das äußerte sich mehrfach in Lebensüberdruss und Todesvisionen. Die eigene Erschütterung über den Selbstmord des 17jährigen Vetters Georg von Reventlow, eines Mitschülers ihres Bruders Catty am Lübecker Katharineum verarbeitete sie in der Skizze „Warum“, die sie ebenfalls in den „Husumer Nachrichten“ veröffentlichte.[17]

So wie sie in ihrem Text „Leben“ nach dem Besuch bei der kranken Mutter des Freundes das Gefühl nicht loswerden kann, „daß mich der Tod selbst eisig angefaßt hatte da oben in dem dunklen Krankenzimmer, wo er neben dem Bett der Kranken wartete“, so muss sie nach dem Besuch in Husum in der Skizze „Nach Jahren“ feststellen „daß ich heimatlos war, jetzt völlig heimatlos, wo ich auch noch die Illusion von meiner alten Heimat verlieren mußte.“

In ihren frühen Texten verarbeitet sie diese Erfahrungen und versucht ihre negativen Empfindungen dadurch zu bewältigen, dass sie sie ausspricht, anderen mitteilt. In „Nach Jahren“ heißt es: „Auch die alten Bekannten suchte ich wieder auf. Noch einmal rauschte das Leben wieder in tollen, heißen, schönen Jugendstunden an uns vorüber und dann blieben sie zurück in der alten Stadt und ich ging fremd wieder fort, fremd und heimatslos.“

In „Leben“ überlegt die Erzählerin, wie die anderen auf ihre eigenen Empfindungen reagieren könnten: „Vielleicht würden sie mich nur auslachen und sagen: Das wissen wir alles schon, oder sie würden sich gar nicht die Zeit nehmen, zuzuhören.“ Da ist die Angst zu spüren, dass solche existenziellen Erfahrungen möglicherweise von niemandem geteilt werden, dass die anderen sie in ihrer Erschütterung allein lassen. Daraus erwächst die Todesangst, denn sterben muss jeder ganz allein. Und so endet der Text:

Mir fiel ein alter Vers ein:

Dunkle Zypressen –

Die Welt ist gar zu lustig, es wird doch alles vergessen.

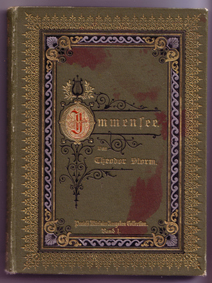

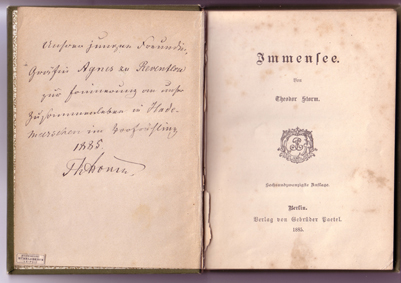

Diesen alten Vers hatte Franziska in einem Band von Storms Gedichten gefunden. Er steht dort als viertes Gedicht unter der Überschrift „Frauenritornelle“[18]. Dass Franziska nicht irgendein Vergänglichkeitsgedicht von Storm ausgewählt hat, wie sie es in ihren „Erinnerungen an Theodor Storm“ im Jahre 1897 machen wird, sondern dieses Gedicht, verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Denn aus der Perspektive der aktuellen Storm-Forschung handelt es sich hier nicht um ein frühes Beispiel von Storms Nachahmungen veralteter poetischer Muster, mit denen er als Schüler 1833 seine lyrischen Versuche begonnen hatte. Der damals 25jährige Student hat hier für das „Liederbuch dreier Freunde“, einer Anthologie, die er 1843 gemeinsam mit den Brüder Theodor und Tycho Mommsen zum Druck brachte, einen Text geschrieben, der den Beginn seiner großen lyrischen Meisterschaft markiert. Zum ersten Mal tritt „jenes zutiefst pessimistische Welt-Erlebnis zutage, das seine künftige Lyrik bestimmen wird und ihn zum, in goethezeitlichen Kategorien gedacht, ‚letzten Lyriker‘ macht.“[19]

Es wirft ein besonderes Licht auf die poetische Begabung der 22jährigen Autorin, dass sie mit traumwandlerischer Sicherheit auf genau dieses Gedicht zugreift, bei dessen Niederschrift der junge Dichter nur zwei Jahre älter war als Franziska zu diesem Zeitpunkt.

Dunkle Zypressen –

Die Welt ist gar zu lustig,

es wird doch alles vergessen.

Für den sensiblen Leser hat das Ritornell seine emotionale, unmittelbare Wirkung bis heute nicht eingebüßt. Da gibt es nichts mehr in der „gar zu“ lustigen Welt, an das man sich klammern könnte, denn „es wird doch alles vergessen“.

Im Dezember 1890 spricht Franziska in einem dramatischen Brief an Emanuel Fehling über ihre innere Verfassung; offenbar hat sie die heimliche Korrespondenz zermürbt. Der vor allem briefliche Kontakt zum Geliebten, die unwürdige Heimlichtuerei mit der Post und ihre detaillierten Schilderungen des tristen Alltags und spannungsgeladenen Familienlebens reichen ihr nicht mehr aus.

Sie erkrankt seelisch und spürt, dass ihre Gefühle, ihr ganzes Denken und Handeln davon beeinträchtigt werden. Ihr Verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen ist ebenso gestört wie ihr Verhältnis zu sich selbst. Die Briefe an Emanuel Fehling zeigen eine Reihe von Merkmalen, die einer „Borderline-Persönlichkeitsstörung“ zugeordnet werden können: Franziska verstärkt ihr Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassen werden zu vermeiden. Die Beschreibungen ihrer Mitmenschen sind durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet. Ihre Selbstwahrnehmung ist Störungen unterworfen, sie verhält sich anderen gegenüber rücksichtslos. Sie ist reizbar und leidet unter Ängsten; ihre Verstimmungen dauern zumeist nur wenige Stunden. Sie spricht immer wieder von einer inneren Leere, die sie ängstigt. In raschem Wechsel zeigt sie hohe Aktivität und ist dann wieder passiv, gelegentlich neigt sie auch zu Wutausbrüchen, die sie selber erschrecken.[20]

Kurz vor dem Weihnachtsfest 1890 empfindet Franziska, dass sie „vor sich selbst bange wird“, spürt ein „entsetzliches Angstgefühl“, greift sich eine Glasscherbe und ritzte sich „mit wahrer Wollust erst den Finger, dann die Stirn auf, bis das Blut herunterlief“.[21]

Die Angst, die zu dieser Selbstverletzung führte, war die Furcht vor einem totalen Selbstverlust. Sie nimmt ihr unbegreifliches Tun zunächst als wahre „Wollust“ wahr, danach aber stellt sich eine andere Wahrnehmung ein: „daß man in eben dem Moment nicht ganz zurechnungsfähig ist“. Erst als ihr Bruder Catty hinzukommt, löst sich das Angstgefühl.

Während Franziska damals Halt bei ihrem Freund Fehling sucht, jemandem, an dem sie sich festhalten kann, weil ihr mit der Welt auch ihr Ich zu entgleiten droht, kann sie nur wenige Jahre später ihre Todes- und Verlassenheitsängste literarisch abarbeiten. Ihre ersten erzählerischen Versuche werden so zur Selbsttherapie. Indem sie sich Storms Gedicht aneignet, empfindet sie nicht nur, wie ihr die Worte des Dichters einen Schauer über den Rücken laufen lassen – so können wir den Text noch heute empfinden – sie nimmt die Botschaft des Gedichts an. Die gar zu lustige Welt ist vergänglich, unser Leben ist nichtig.

Die Wirkung der unscheinbaren Verse, in denen Storm sich vom individuellen Naturerlebnis löst und es „zur Formel eines spezifischen Welt-Erlebens“ verdichtet[22], bedarf keiner Reflexion; es ist die Unmittelbarkeit des Erlebens, die eine Stimmung erzeugt, von der Storm später gesagt hat: „Von einem Kunstwerk will ich, wie vom Leben, unmittelbar und nicht erst durch die Vermittlung des Denkens berührt werden; am vollendetsten erscheint mir daher das Gedicht, dessen Wirkung zunächst eine sinnliche ist, aus der sich dann die geistige von selbst ergibt, wie aus der Blüte die Frucht.“[23]

Schauen wir noch einmal in den Text „Leben“ der jungen Autorin. Als sie aus dem Sterbezimmer der Mutter des Freundes wieder zurück auf die Straße kommt, und damit aus der Nähe des Todes wieder ins Leben tritt, da fragt sie nach dem Wozu des Lebens und stellt sich vor, dass die anderen Menschen sie wegen ihrer Gefühle auslachen könnten. Und am Schluss heißt es: „Es war so sonderbar, daß um mich her heißer Sommer war. Warum lebte ich noch, warum die anderen, warum lebte denn überhaupt noch etwas!“

Mit den alten Versen gibt sie sich selbst eine Antwort, indem sie das für Storm spezifische Welt-Erleben heraufbeschwört, eine zutiefst pessimistische Weltsicht, in der das Leben nur Leben zum Tod ist. Aber dadurch, dass sie die Vergänglichkeitserfahrung literarisch ausspricht, und sei es nur durch ein geschickt gewähltes Zitat, eignet sie sich nicht nur den Text an, sondern gibt sich zugleich auch selber ein Antwort auf die bohrende Frage, die sie aus dem Sterbezimmer mit hinausgenommen hat. So ist das Leben. Die dunklen Zypressen mahnen den Menschen inmitten des „lustigen“ Lebens an den Tod, der unerbittlich am Ende wartet.

Sie erkennt: Ich stehe ja noch gar nicht am Abgrund; das Leben liegt noch vor mir. Indem Franziska die symbolische Todeserfahrung nicht nur ausspricht, sondern auch aufschreibt und als Text veröffentlicht, schließt sie sich der im Gedicht unausgesprochenen Position des Freidenkers Theodor Storm an. Im Leben selber und nicht erst nach dem Tod liegt der Sinn unseres Daseins.

Ganz ähnlich hatte sich sechzig Jahre vor diesen Ereignissen auch der damals gleichaltrige Student Theodor Storm von den traumatischen Erfahrungen freigemacht, die er durch die Zurückweisung seiner Liebe durch Bertha von Buchan erfahren musste; eine seiner frühen Erzählungen – die Skizze „Posthuma“ – zeugt von der Möglichkeit, seelische Verletzungen durch literarische Produktion zu überwinden.[24] Damals befreite er sich von seiner Todesangst, als er sie in der Erzählung „Posthuma“ literarisierte. Anschließend konnte er folgende Prosaskizze niederschreiben:

Ihm ist vor vielen Jahren die Braut gestorben. Er saß damals vor dem Lehnstuhl, in dem das bleiche kranke Mädchen ruhte; er sah ihr in die blauen Augen; sie waren noch die Boten ihrer Liebe; der Blick ward zur Umarmung; sie glaubten nicht an Tod und Scheiden. Sie starb in seinen Armen; er legte sie sanft zurück; er hatte keine Liebe mehr auf Erden. – Als er auftauchte aus der Nacht des Grams, da war seine Jugend vorüber.

– Ihr kennt ihn alle! Er ist jetzt ein starker, froher Mann.[25]

Indem Storm die in seinen Liedern an Bertha begonnene Stilisierung der Geliebten hier fortsetzt und das begehrte Mädchen sterben lässt, verabschiedet er sich als Erzähler symbolisch von Bertha und gewinnt seine eigene Identität wieder, die in Gefahr war, sich in der Geliebten zu verlieren. Storm drückt auch dies darin aus, dass er von sich als einem starken, frohen Mann spricht und im Manuskript das Adjektiv „froh“ unterstreicht.

Die Ich-Erzählerin in Franziskas Skizze ist aus dem Sterbezimmer wieder in die Welt getreten und hängt ihren Ängsten nach und wirkt wie gelähmt. Die Verfasserin dieses Textes aber befreit sich von ihren Ängsten, indem sie sich als Künstlerin an die Öffentlichkeit wendet und das bedeutet für sie „Leben“.

Als im Jahre 1897 bekannt wurde, dass ein Komitee zur Errichtung eines Denkmals für Theodor Storm in Husum gegründet worden war, veröffentlichte Franziska zu Reventlow in der Frankfurter Zeitung ihre „Erinnerungen an Theodor Storm“.[26] Die Redaktion ergänzt den Aufruf des Denkmal-Komitees durch folgenden Hinweis: „Vielleicht tragen obige ‚Erinnerungen‘ dazu bei, dieses schöne Vorhaben zu fördern.“

Die nun fast 26jährige Autorin setzt ihrem väterlichen Freund und Vorbild nun neun Jahre nach dessen Tod ein literarisches Denkmal. Sie setzt als Motto über den Aufsatz die erste und die letzte Strophe von Storms Gedicht „Die Stadt“ und zitiert an zwei weiteren Stellen aus Storms Gedichten, in denen er sich mit dem Sterben enger Familienangehöriger auseinandersetzt. Dennoch ist die Stimmung des Artikels nicht in Moll gehalten. Die junge Gräfin beschreibt das Wohnhaus in der Wasserreihe, erzählt eine Anekdote und zeichnet ein liebevolles Bild des alten Theodor Storm, so wie sie ihn in Erinnerung behalten hat. Wenn sie die Stadt Husum beschreibt, darf die sie umgebende Landschaft nicht fehlen:

Storm‘s Lieblingsweg war der Seedeich, der, hart an der Stadt beginnend, sich meilenweit in die grüne Marsch hineinschlängelt. Gegen Westen blickt man auf das Meer mit den vorgelagerten, meist „wie Träume im Nebel“ liegenden Inseln und landeinwärts auf weite grüne Wiesenflächen, die in unabsehbarer Ferne mit dem Horizont verschwimmen. Mit der Heimathliebe aller eingebornen Küstenbewohner, die selbst in der schönsten Gebirgs- oder Waldgegend die Andern oft unverständliche Sehnsucht nach diesem unendlich weiten Horizont ihres Flachlandes nicht los werden, hing Storm an seiner Heimathgegend. Stundenlang konnte er an Sonntagen dem Anschlagen der Wellen gegen den Strand und dem einförmigen Schrei der Seevögel lauschen oder in die rothblühende Haide, die sich auf der andern Seite der Stadt hindehnt, hineinwandern.

Ganz ähnlich wie in ihrer frühen Skizze „Nach Jahren“ stilisiert sie die Stadt und die sie umgebende Landschaft zu einer idealen Traumwelt, mit der sie sich umso mehr identifizieren kann, da sie selber ein Teil der Stadt und der Landschaft war und ihre Erinnerungen an Storm mit der positiven Kindheitserfahrung verschmolz. Jetzt hat sie sich von einer suchenden zu einer aktiven jungen Autorin entwickelt.

Nachdem sie ausdrücklich darauf hinweist, dass Storm ein Freidenker war, erzählt sie von einem Erlebnis aus Kindertagen:

Eines eigenthümlichen Zuges möchte ich hier noch Erwähnung thun. Storm glaubte trotz seiner rationalistischen Lebensauffassung an alle möglichen Geister. Es war so eine Art Märchenglauben in ihm. Er verkehrte viel in der Familie des Landraths, dem das alte, malerisch von Ulmen umkränzte Schloß Husums mit seinen weiten Räumen, großen Sälen, Wendeltreppen und unheimlich düsteren Gängen zur Amtswohnung diente. Nachdem Storm Husum schon verlassen, kehrte er alljährlich zu längerem Besuch im Schlosse ein und war dann durch keine Macht der Welt zu bewegen, sein Quartier in einem der ziemlich zahlreichen Zimmer aufzuschlagen, in denen es „spuken“ sollte. Abends vermochten wir Kinder ihn öfters zum Erzählen von Geister- und Spukgeschichten zu bewegen, dann konnte ihn selbst das Gruseln so heftig ankommen, daß er stets eines von uns als Begleitung mitnahm, wenn er sich nach den entlegenen Gastzimmern, die er bewohnte, begeben wollte.

Hatte diese seelische Nähe, die in der rückblickenden Beschreibung spürbar wird, Einfluss auf weitere literarische Versuche der nun knapp 26jährigen Autorin?

Dass sie mit Storms Lyrik vertraut war, wurde bereits deutlich; die wenigen gedruckten Gedichte der Reventlow zeigen, wie eng sie sich bei ihren lyrischen Versuchen an das Vorbild Theodor Storm angelehnt hat. Unter den 22 Gedichten aus den Jahren 1890 bis 1895[27] dominieren Liebesgedichte, in denen Erotik und Sexualität thematisiert werden. Dabei ist die Nähe zu Storms erotischen Gedichten aus der Zeit kurz nach seiner Vermählung mit Constanze Esmarch unverkennbar, als er ein Verhältnis mit seiner späteren zweiten Frau Dorothea Jensen unterhielt, unter dem alle Beteiligten jahrelang litten. Franziska verwendet dieselben Chiffren, um Lust und Verlust darzustellen, denen sich Storm schon ein halbes Jahrhundert zuvor bedient hatte. Sie ahmt bis in die Wortwahl die vorhandene Spannung von Lust und Leid, Eros und Thanatos nach. Auch die übrigen Gedichte, die sich mit dem Gefühl der Einsamkeit und Vergänglichkeit beschäftigen, lassen den Einfluss der Stormschen Vergänglichkeitsdichtung erkennen. Themen sind Liebe, Einsamkeit und Tod.

Deutlich wird diese Nähe bei einem Vergleich zwischen Storms Naturgedicht „Über die Heide“ und dem 1895 geschriebenen Gedicht der Gräfin „Wandle ich einsam über die Heide“[28]

|

Theodor Storm Über die Heide

|

Franziska zu Revenlow

|

|

Über die Heide hallet mein Schritt; Dumpf aus der Erde wandert es mit.

|

Wandle ich einsam über die Heide, wenn der Wind vom Meere herüber streicht. Rings um mich her nur totes Schweigen, kein Leben, so weit das Auge reicht.

|

|

Herbst ist gekommen, Frühling ist weit - Gab es denn einmal selige Zeit?

|

Da erwachen in mir der Kindheit Tage, ich denke der einsamen, freudlosen Zeit. Aufs neue erwacht im Herzen die Klage, des einsamen Kindes einsames Leid.

|

|

Brauende Nebel geisten umher; Schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer.

|

Zurückgestoßen vom Mutterherzen mit kalter Hand und nie geliebt, von unverstandnen, sehnenden Schmerzen die kaum erwachende Brust durchbebt.

|

|

Wär ich hier nur nicht gegangen im Mai! Leben und Liebe – wie flog es vorbei!

|

Das ungestillte Sehnen nach Liebe, es regt sich wieder so weh, so bang. Weiter und weiter mit müden Schritten geh' ich die einsame Heide entlang.

|

|

(1875)

|

(1895)

|