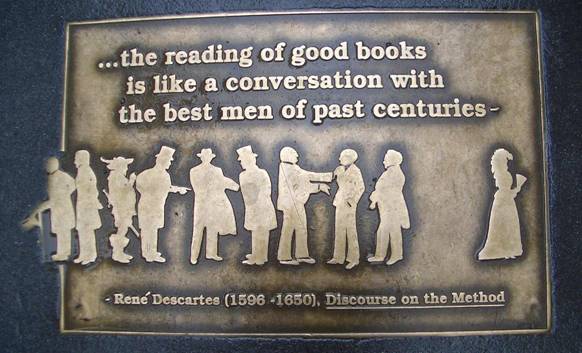

Unter den Schildern, die auf dem rechten Bürgersteig der E 41nd Street (Library Way) in Richtung auf die New York Public Library (vor der Fifth Avenue) eingelassen sind, ist mir dieses mit einem Descartes-Zitat aufgefallen. Der vollständige Satz lautet in deutscher Übersetzung: „Das Lesen der guten Bücher gleicht einer Unterhaltung mit ihren Verfassern, als den besten Männern vergangener Zeiten, und zwar einer auserlesenen Unterhaltung, in welcher sie uns nur ihre besten Gedanken offenbaren.“[1]

Descartes weist im ersten Abschnitt seiner „Abhandlung über die Methode richtig zu denken und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen“ auf eine der größten Möglichkeiten hin, über die ein Mensch verfügt, die Fähigkeit des Selber-Denkens. Jeder Mensch an jedem Ort der Welt kann sich zu jeder Zeit mit den Gedanken auseinandersetzen, die irgendwann einmal gedacht worden sind, sofern sie literarisiert, d.h. aufgeschrieben wurden. Das gilt auch für solche Gedanken, die zunächst nur mündlich tradiert, dann aber verschriftlicht, durch Editionen verbreitet und für die Nachwelt aufbewahrt wurden. Die Gesamtheit solcher Texte bildet das kulturelle Gedächtnis der Menschheit. Ein Teil davon wird in großen Bibliotheken wie der New York Public Library aufbewahrt. Darunter befinden sich auch Dokumente, in denen die besten Gedanken der Menschheit enthalten sind. Da dieser kulturelle Schatz im Laufe der Jahrhunderte in viele Einzeldisziplinen auf gesplittet wurde und mittlerweile einen solchen Umfang angenommen hat, dass ihn kein einzelner Mensch mehr überblicken kann, muss man sich auf Wesentliches konzentrieren.

Descartes weist in seiner Schrift darauf hin, dass ihn die Grundlagen aller Wissenschaften interessieren. Er meint damit das Fundament des Wissens, auf dem alle Gebäude der Wissenschaften errichtet werden. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit diesem Fundament beschäftigt, heißt Philosophie. Sie gilt seit der Antike als „Liebe zur Weisheit“ (von griech. philia, Liebe - oder philos, Freund -, und sophia, Tüchtigkeit, Einsicht, Weisheit) und lässt sich einerseits als Lehre oder Theorie, andererseits als die besondere Lebensweise oder Tätigkeit des Philosophen auffassen. Liegt der Hauptakzent auf der Tätigkeit, kann Philosophie als Streben nach Wahrheit umschrieben werden.

Wahrheit (griech. aletheia; lat. veritas) bezeichnet dasjenige, das wahr im Gegensatz zu falsch genannt wird. In der Philosophie Platons liegt diesem Begriff von Wahrheit die Vorstellung zugrunde, dass es für jedes Ding eine ideale Gestalt gebe und dass ein Ding umso wahrer werde, je näher es diesem Ideal kommt. Platon entfaltet diesen Gedanken in seiner Ideenlehre. Im engeren Sinn wird der Begriff als Bestimmung von Urteilen oder Aussagen verwendet; Wahrheit wird als Übereinstimmung verstanden (erstmals von Aristoteles); etwas ist wahr, wenn es mit dem übereinstimmt, von dem es ausgesagt wird. Im Mittelalter hat Thomas von Aquin Wahrheit als Übereinstimmung von Ding und Intellekt beschrieben: „Veritas est adaequatio rei et intellectus.“

Der Eintritt in die Philosophie steht jedem frei, sofern er erwachsen ist, das heißt, sofern er über das Vermögen verfügt zu philosophieren. Dazu bedarf es des Verstandes, den jeder Mensch als Vermögen der Erkenntnis in gleicher Weise besitzt. Wichtig ist nur, dieses Vermögen auch anzuwenden, das heißt, seinen Verstand zu üben.

Verstand ist ein Erkenntnisvermögen, das dem Menschen zukommt und traditionell als Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Tier dient: Der Mensch ist ein „animal rationale“, ein mit Verstand begabtes Wesen. Der Verstand ordnet das aus der sinnlichen Wahrnehmung stammende Material, bildet Begriffe und fällt Urteile nach den Gesetzen der Logik. In der Alltagssprache werden die Begriffe Verstand und Vernunft oft gleichbedeutend verwendet. Der Terminus „animal rationale“ wird zumeist übersetzt mit „vernunftbegabtes Tier“. Die Fähigkeit des Verstandes ist nach Kant auf dasjenige eingeschränkt, was Gegenstand einer Wahrnehmung werden kann, im Gegensatz zur Vernunft, die über jede mögliche Sinneserfahrung hinausgeht.

Vernunft bezeichnet ursprünglich das kosmologische Prinzip, das der Welt Sinn, Struktur und Ordnung verleiht. Als Grundprinzip, das auch im Menschen wirksam ist, verleiht es diesem das Vermögen, die Welt zu erkennen. Seit Kant versteht man unter Vernunft die Fähigkeit des Menschen, allgemeine Grundlagen des theoretischen Erkennens und des praktischen Handelns zum Gegenstand einer Überprüfung zu machen. Grundsätze der reinen Vernunft, die dazu dienen, das Erfahrungswissen zu einem sinnvollen Ganzen zu verknüpfen, nennt Kant „regulative Ideen“, z.B. Gott, Welt, Freiheit, Unsterblichkeit.

Descartes umschreibt die Philosophen, die vor ihm gelebt haben, als die „besten Männern vergangener Zeiten“. Mit ihnen kann jeder in einen Diskurs treten, denn sie haben ihre Gedankengänge durch einen Reihe von Äußerungen oder Aussagen fixiert, meist in Form von Gedankenketten, die ihre Denkprozesse repräsentieren. Wenn ich einen philosophischen Text lese, dessen Verfasser mir nicht Rede und Antwort stehen kann, weil er kein Zeitgenosse mehr ist, so kann ich den darin entfalteten Gedankengang als Teil eines Diskurses begreifen und an ihm teilnehmen. Ich muss nur bereit sein, mich auf diese Gedankengänge einzulassen und das heißt konkret: Ich muss mich bemühen, den Text zu verstehen, der die Gedankengänge des Früheren repräsentiert. Ich muss also bereit sein, Texte als Beiträge zu einem zeit- und kulturübergreifenden Diskurs zu verstehen.

Verstehen nennen wir das Erkennen des Sinns von etwas, etwa eines geschriebenen Textes im Gegensatz zum bloßen Hören eines Tones oder Sehen einer Farbfläche, des Zweckes einer Handlung im Gegensatz zur bloßen Wahrnehmung einer körperlichen Bewegung oder des Sinns einer sozialen Institution im Gegensatz zur bloßen Wahrnehmung ihrer Ansprüche.

In diesem Sinne kann ich einen philosophischen Text so lesen, dass ich zugleich in einen Diskurs mit dem Autor trete, vorausgesetzt, dass der Text seinen Leser ernst nimmt, das heißt seriös ist und wissenschaftlich verfährt. Solche Texte beschreiben und erklären das gewählte Thema und enthalten sich im Idealfall aller explizierten oder implizierten Wertungen. Natürlich enthält die Philosophie auch Wertungen, vor allem in der Ethik und Staatsphilosophie, aber auch in diesen Disziplinen muss argumentiert werden, das heißt, es werden Behauptungen aufgestellt, wovon eine, die Konklusion, als von den übrigen, den Prämissen, begründet dargelegt wird. Ein Argument ist keine Behauptung und daher weder wahr noch falsch. Es wird als gültig betrachtet, wenn die Prämissen die Konklusion tatsächlich begründen, sonst ist es ungültig. Philosophische Texte streben wahre Aussagen an, indem sie logisch argumentieren oder Erfahrungen vom Zustand der Welt konstatieren. Ihre Wahrheit besteht in einer Eigenschaft ihrer Aussagen oder ihrer Gedanken.

Erkenntnis: eine Art, wie sich Denken auf Gegenstände beziehen kann. Denken ist die Verknüpfung von Vorstellungen. Erkenntnis findet nach traditioneller Auffassung dort statt, wo Subjekt und Objekt zur Übereinstimmung gelangen (Adaequatio intellectus et rei). Im Unterschied zum bloßen Meinen ist Erkenntnis begründbar: Ihr Wahrheitsanspruch lässt sich argumentativ einlösen. Damit wird Erkenntnis intersubjektiv überprüfbar. Ihren deutlichsten Ausdruck findet Erkenntnis im Urteil. In einem Zusammenhang organisierte Erkenntnisse werden Wissen genannt. Erfordert die Begründung einer Erkenntnis die Berufung auf Erfahrung, so heißt die Erkenntnis empirisch oder aposteriorisch, anderenfalls wird sie apriorisch genannt. Ferner unterscheidet man diskursive Erkenntnis von intuitiver; erstere ist sprachlich vermittelt, letztere stammt aus der Anschauung.[2]

Wahrnehmung: zentraler Begriff der Erkenntnistheorie, entspricht in etwa dem griechischen aisthesis (Ästhetik) sowie der Apperzeption (auch Perzeption). Umgangssprachlich wird der Begriff auch im übertragenen Sinne gebraucht, etwa einen Termin wahrnehmen, in Wahrnehmung seiner Interessen. Die Philosophie hat ihn z.T. mit „etwas als wahr annehmen“ übersetzt. Dagegen leitet sich Wahrnehmung nicht wie Wahrheit von lateinisch verus („wahr“), sondern von althochdeutsch wara neman ab und meint ursprünglich so viel wie „auf etwas aufmerksam sein, Acht haben, gewahren“. - Im Mittelpunkt des erkenntnistheoretischen Interesses steht der Prozess der Erkenntnisgewinnung selbst, d.h. konkret: eben jener Umschlagspunkt, durch den ein zuvor „bloß“ erfahrenes Sein „plötzlich“ zu einem Denken über das Sein wird. In diesem universalen Zusammenhang scheint die Wahrnehmung eine Schlüsselposition einzunehmen. Wir haben Bekanntschaft mit der Welt, indem wir sie sehen, hören, tasten, riechen, schmecken usw. Wahrnehmung ist dann das Sehen, Hören, Tasten usw. selbst, sofern sich durch oder im Anschluss an sie ein Gesehenes, Gehörtes, Ertastetes im Bewusstsein konstituiert (Bewusstseinsakte). Als Urmodus der sinnlichen Anschauung ist sie eine Vermittlungsinstanz und steht im Schnittpunkt zwischen der sinnlichen Empfindung einerseits und der Vorstellung (z. B. Erinnerungsbilder an zuvor Wahrgenommenes) andererseits. Erst auf der Basis Empfindung - Wahrnehmung - Vorstellung können wir uns reflexiv den Gegenständen zuwenden und sie etwa rational bestimmen (Urteil). Obwohl wir nicht nur materiale Gegenstände via ihrer jeweiligen Gegebenheitsweise (Ansichten und Rücksichten, Blickwinkel, Ausschnitte, Perspektiven usw.) wahrnehmen, sondern daneben auch dem Bewusstsein Immanentes (Gedächtnisinhalte, Gefühle, Erwartungen usw.), wird der Begriff Wahrnehmung immer dann bevorzugt, wenn es um die erkenntnistheoretische Grunddifferenz zwischen Innen- (Subjektbereich) und Außenwelt (Objektbereich) geht. Wichtigste Fragen waren hier immer: 1. Ist alle Erkenntnis im Wahrnehmungsakt beschlossen (Empirismus, auch Sensualismus), 2. kommt der Wahrnehmung von Haus aus bereits ein gewisses (konstitutives) „Mehr“ des Gegenstandes am Gegenstand zu, das über die bloße Sinnesempfindung hinaus quasi vorrational (vorprädikativ) in Richtung Erkenntnis verweist (Phänomenologie), 3. geben sich die Gegenstände selbst erst wirklich aufgrund eines autonomen Denkprozesses (Rationalismus) zu erkennen?[3]

Wissen: ein Modus des Für-wahr-Haltens. Wissen zeichnet sich sowohl durch einen hohen Grad an subjektiver Überzeugtheit aus als auch durch die Verfügbarkeit einer nachprüfbaren Begründung, die die Wahrheit des Gewussten garantiert. Wissen ist der Inbegriff der Erkenntnis. Platons berühmte Definition lautet: „Wissen ist wahre, mit Begründung versehene Meinung.“ Erfolgt die Begründung methodisch, so spricht man von wissenschaftlichem Wissen. Aristoteles hat die Unterscheidung zwischen (praktischem) „Wissen, dass“ und (theoretischem) „Wissen, warum“ eingeführt. Die philosophische Tradition konzentriert sich in der Folge auf die erste Art des Wissens. Dieses wurde zum Gegenstand der Erkenntnistheorie (Epistemologie zu griechisch episteme „Wissen“). Die moderne Wissenschaftstheorie beschäftigt sich ausschließlich mit dem wissenschaftlichen Wissen. Dies ist Ausdruck einer weit verbreiteten Tendenz, ausschließlich wissenschaftliches Wissen anzuerkennen. Phänomenologie und Konstruktivismus betonen demgegenüber die Wichtigkeit des vorwissenschaftlichen Wissens.[4]

Ich trete in einen philosophischen Diskurs ein, indem ich die Wahrheit einer Aussage als wahr zu verstehen suche, Wertungen folgen erst an zweiter Stelle. Durch Überprüfen und Abwägen der Textaussagen bringe ich mich in ein Verhältnis zu den Themen, die der Text aspektiert. Ein Text kann nie den gesamten Umfang eines Themas umfassen, er muss sich auf einige wenige Aspekte beschränken. Durch die logische Struktur des Textes, in dem der Autor seine Gedankengänge dargelegt hat, signalisiert er mir seine Bereitschaft, mich wie einen Gesprächspartner ernst zu nehmen. Zwar kann er nicht mehr als Person auf die Fragen reagieren, die ich an den Text herantrage, aber sein Text ist selber eine Institution geworden, die als Partner im Diskurs auftritt.

Diskurs nennt man das Verfahren einer dialogisch-argumentativen Überprüfung strittiger Geltungsansprüche von Ist- oder Soll-Aussagen, das zumeist mit dem Ziel verfahren wird, in bestimmten Problembereichen Konsens herbeizuführen.

Deshalb ist es seit der Antike Tradition, bedeutende Texte zu kommentieren. Im Kommentar gebe ich Rechenschaft darüber, inwieweit ich den Text verstanden habe. Das bedeutet, ich kläre zunächst für mich selber, ob ich dem Gedankengang des Autors folgen kann, indem ich ihn selber noch einmal denke (und möglicherweise im Kreise eines Kollegiums ausspreche). Ein solcher Kommentar muss nicht schriftlich fixiert werden; im akademischen Bereich wird ein komplexer Gedankengang häufig in der Form einer Mitschrift oder eines Protokolls festgehalten. Veröffentlichte Kommentare entsprechen den Interpretationen in der Literaturwissenschaft und haben häufig die Form des philosophischen Essays.

Das Selber-Denken macht das eigentliche Philosophieren aus. Die ersten Philosophen verfügten noch nicht über ein Wissen vor irgendetwas, sie verstanden sich als Suchende und haben – wie zum Beispiel Platon − über ihre Wege des Suchens gesprochen oder geschrieben (Platon als Lehrer in der Akademie und als Autor seiner Dialoge).

Erst mit Aristoteles beginnt eine systematische Darstellung der Wissenschaften in Buchform und damit die Philosophie, wie sie bis heute als akademischer Textkorpus kanonisiert und in Forschung und Lehre vermittelt wird. Jeder Philosoph, der einen Gedanken noch einmal grundlegend durchdenkt, wiederholt diesen Weg der Alten; wenn es ein wesentlicher Gedanke ist, schreibt er seinen Weg auf und veröffentlicht seine Gedankengänge in Buchform.

Im Sinne dieser genialen Denker, die ihre neuen Gedanken erstmals gedacht oder bereits Erforschtes noch einmal grundlegend neu durchdacht haben, können auch wir Philosophierende, die beim Eintritt ins Philosophieren mit Inhalten und Methoden einer fast zweieinhalbtausendjährigen Wissenschaft konfrontiert werden, Rechenschaft ablegen über die letzten Voraussetzungen und die eigentlichen Ziele und Zwecke unseres Denkens und unseres Tuns.

Indem wir philosophieren, begeben wir uns in einen permanenten Prozess der Selbstprüfung und legen Rechenschaft ab über die grundlegenden Überzeugungen und fundamentalen Voraussetzungen unseres Daseins.

Die Erfahrungen, die wir bei diesem Prozess der Selbstprüfung machen, lassen uns erkennen, dass wir im Alltag viele Überzeugungen als richtig voraussetzen, ohne sie eigens zu begründen. Beginnen wir aber damit, so erweist sich sehr schnell, dass das, was wir schon immer zu wissen glaubten, oft höchst zweifelhaft und fragwürdig ist. Welchen Nutzen eine solche zunächst negative Erkenntnis für unsere Lebenspraxis haben kann, soll an anderer Stelle genauer durchdacht werden.

Wir werden sehen, dass sich die Grundprobleme der abendländischen Philosophie seit ihrer Entdeckung in der Antike nicht wesentlich verändert haben. Die zentralen Fragen, mit denen sich die Philosophie beschäftigt, sind von immerwährendem Charakter, man nennt dies Philosophia perennis (griech./lat. „immerwährende Philosophie“).

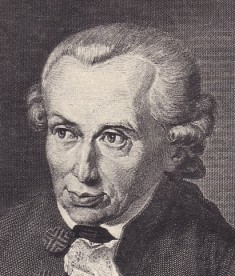

Immanuel Kant bestimmt im zweiten Abschnitt des „Kanons der reinen Vernunft“ seiner Schrift „Kritik der reinen Vernunft“ die Aufgaben der menschlichen Vernunft und damit der Philosophie folgendermaßen:

„Die Vernunft führete uns in ihrem spekulativen Gebrauche durch das Feld der Erfahrungen, und, weil daselbst für sie niemals völlige Befriedigung anzutreffen ist, von da zu spekulativen Ideen, die uns aber am Ende wiederum auf Erfahrung zurückführeten, und also ihre Absicht auf eine zwar nützliche, aber unserer Erwartung gar nicht gemäße Art erfülleten. Nun bleibt uns noch ein Versuch übrig: ob nämlich auch reine Vernunft im praktischen Gebrauche anzutreffen sei, ob sie in demselben zu den Ideen führe, welche die höchsten Zwecke der reinen Vernunft, die wir eben angeführt haben, erreichen, und diese also aus dem Gesichtspunkte ihres praktischen Interesse nicht dasjenige gewähren könne, was sie uns in Ansehung des spekulativen ganz und gar abschlägt.

Alles Interesse meiner Vernunft (das spekulative sowohl, als das praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen:

1. Was kann ich wissen? − 2. Was soll ich tun? − 3. Was darf ich hoffen?“

Und Kant bestimmt danach die drei Disziplinen der Philosophie, die Antworten auf die Fragen geben, als 1. Erkenntnis-oder Wissenschaftstheorie, 2. Ethik und 3. Rationale Theologie. Als vierte und alle drei vorausgehenden umfassende Frage nennt er: Was ist der Mensch? Auf diese Frage antwortet die Anthropologie als Lehre vom Menschen.

Wenn von Seiten der modernen Wissenschaften argumentiert wird, solche Fragen hätten sich angesichts der Herausforderungen in der modernen Welt überholt, so kann ich in einem Rückgang zu den Grundlagen vieler Wissenschaften zeigen, dass die Grundfragen nach wie vor eine bedeutende Rolle spielen; auch dazu später mehr.

Der Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) hat folgende Fragen gestellt:

Was kann ich wissen?

Was soll ich tun?

Was darf ich hoffen?

Was ist der Mensch?

Kant hat damit die vier wichtigsten Bereiche des Philosophierens umrissen, nämlich die Erkenntnistheorie (Erkenntnis- bzw. Wissenschaftstheorie) die Ethik (Lehre vom Handeln), die rationale Theologie oder Metaphysik und die Anthropologie (Lehre vom Wesen des Menschen).

Noch ein letztes Argument, um die Aktualität einer Philosophia perennis zu begründen. Betrachtet man die Entwicklung des Menschen als individuelles Wesen (also sein Heranwachsen und seine biologische Reifung), so zeigt sich eine Fülle von Analogien zum Bereich der evolutionären Entwicklung des Lebens auf der Erde. Der Fötus vollzieht in seiner individuellen Entwicklung den Gesamtprozess der Evolution noch einmal nach. Die Biologie bezeichnet dieses Phänomen als Ontogenese und Phylogenese, genauer: Im Prozess der Entwicklung des Individuums wiederholen sich die Entwicklung der Gattung.

Evolution: Neues baut auf Bestehendem auf: Dieses Gesetz der Evolution zeigt sich nicht nur in der Entstehung neuer Arten aus ihren Stammformen (Phylogenese), sondern auch in der individuellen Entwicklung (Ontogenese) von Einzelorganismen. Nahe verwandte Lebewesen durchlaufen in ihrer Ontogenese ähnliche Stadien. So sind etwa sehr frühe Embryonen von Molch und Schildkröte, Vogel, Schwein und Mensch kaum voneinander zu unterscheiden. Häufig – aber nicht in jedem Fall – machen die Embryonen einer Art ähnliche Entwicklungsstadien durch wie ihre Ahnen und rekapitulieren gleichsam die Stammesentwicklung.[5]

Eine ganz ähnliche Analogie lässt sich im Bereich der kulturellen Entwicklung beschreiben. Auch hier gibt es eine lange Tradition, die der abendländischen Philosophie (Eigentümlichkeiten anderer Kulturen und ihre Einflüsse auf das Denken des Abendlandes müssen hier ausgeblendet bleiben), die sich aus antiken und christlichen Wurzeln speist. In ihr hat sich unser modernes Wissen angesammelt, von dem sich jeder Mensch in seiner Entwicklung Elemente seines individuellen Wissens aneignet. In gewisser Weise vollzieht der Bildungsprozess eines Menschen die geistige Tradition unserer Kultur noch einmal nach. Jeder Grundschüler zum Beispiel vollzieht für sich die Entdeckung der Schrift noch einmal, er erlernt das elementare Rechnen und unser Zahlensystem so, wie es einst in frühen Hochkulturen der Menschheit erstmals erfunden wurde.

Ein guter Philosophie-Lehrer müsste also seinen Schülern bedeutende Elemente der Tradition abendländischen Denkens nahebringen, damit sie am Diskurs unserer Kultur teilnehmen können. Ein guter Philosophie-Schüler müsste bereit sein, diese Tradition kennenzulernen, er sollte Interesse für die zentralen Fragen der Philosophie mitbringen und der Bedeutung einzelner philosophischer Probleme nachgehen, indem er sich immer wieder im Selber-Denken übt.

Dies war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts einer der Grundsätze humanistischer Bildung und bestimmte in vielen Kulturnationen weiterführende und höhere Bildungsprozesse samt ihrer Institutionen. Solche Prinzipien werden vor allem im öffentlichen Bildungswesen immer mehr zugunsten einer instrumentalisierten Bildung zurückgenommen und spielen nur noch im Bereich der Elite-Bildung eine (viel kritisierte) Rolle.

In manchen Privatuniversitäten haben sich solche Elemente im „Studium Generale“ erhalten. Aus einer kulturpessimistischen Position könnte man behaupten, die Erfahrung zeige uns, dass der (wirtschaftliche) Erfolg nicht an die Voraussetzung einer allgemeinen Bildung gebunden sein müsse; ich selber aber neige eher dazu, eine Bildung im Sinne des selbständigen Aneignen von kulturellen Methoden, Werten und Traditionen als Grundlage für ein erfolgreiches Wirken in privaten und in öffentlichen Angelegenheiten auch weiterhin zu fordern und bekenne mich insofern als konservativer Denker.

Descartes beschreibt im „Discours“ seinen eigenen Bildungsgang (vergl. die Vorrede) und geht dabei von folgender Voraussetzung aus:

„Der gesunde Verstand ist das, was in der Welt am besten vertheilt ist; denn Jedermann meint damit so gut versehen zu sein, dass selbst Personen, die in allen anderen Dingen schwer zu befriedigen sind, doch an Verstand nicht mehr, als sie haben, sich zu wünschen pflegen. Da sich schwerlich alle Welt hierin täuscht, so erhellt, dass das Vermögen, richtig zu urtheilen und die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden, worin eigentlich das besteht, was man gesunden Verstand nennt, von Natur bei allen Menschen gleich ist, und dass mithin die Verschiedenheit der Meinungen nicht davon kommt, dass der Eine mehr Verstand als der Andere hat, sondern dass wir mit unseren Gedanken verschiedene Wege verfolgen und nicht dieselben Dinge betrachten. Denn es kommt nicht bloß auf den gesunden Verstand, sondern wesentlich auch auf dessen gute Anwendung an. Die größten Geister sind der größten Laster so gut wie der größten Tugenden fähig, und auch die, welche nur langsam gehen, können doch weit vorwärts kommen, wenn sie den geraden Weg einhalten und nicht, wie Andere, zwar laufen, aber sich davon entfernen.“

Das erste Argument sollte uns aufmerksam machen: Die biologische Gleichheit des Menschen besteht nach Descartes in der gleichen Verteilung der Verstandeskräfte. Er negiert also den Gedanken einer qualitativ unterschiedlichen angeborenen Intelligenz, jeder verfügt über die gleichen Geistesgaben. Allerdings kommt es darauf an, dieses Vermögen auch gebrauchen. Dazu bedarf es der Übung, der Ausbildung der Fähigkeiten, den Verstand anzuwenden, vielleicht auch einiger Charaktereigenschaften wie Interesse an der Umwelt, Beharrlichkeit usw. Ähnlich hat es Aristoteles gesagt: „Jeder Mensch strebt von Natur nach Wissen.“

Man sollte diesen Gedanken innerhalb der Diskussionen über bildungspolitische Fragen beherzigen. Es kommt nicht allen darauf an, einen klugen Kopf zu haben, man muss sein Vermögen auch anwenden können. Seit Platon aber wissen wir, dass Lernen mit Mühe verbunden ist, also anstrengt. Platon hat dies in seinem berühmten Höhlengleichnis anschaulich dargestellt. Intellektuelle Hochleistungen fallen nicht vom Himmel, sondern setzen die Anstrengung des Begriffs voraus.

Im Anschluss an seine oben zitierten Überlegungen schildert Descartes seinen eigenen Bildungsgang, in dem er in der französischen Jesuitenschule von La Fléche eine solide wissenschaftliche Ausbildung genossen hat, so dass er am Ende mit der Möglichkeit spielte selber dort Lehrer zu werden. Aber er entschied sich dazu, hinaus ins Leben zu gehen, weil er seine Ausbildung als problematisch empfand.

„Von der Philosophie kann ich nur sagen, dass, obgleich sie seit vielen Jahrhunderten von den ausgezeichnetsten Geistern gepflegt worden, dessen ungeachtet kein Satz darin unbestritten und folglich unzweifelhaft ist.“

Diese skeptische Grundeinstellung hat Descartes angeregt, bedingungslos nach der Wahrheit zu fragen und sich nicht mit der Buchgelehrsamkeit seiner Lehrer zufrieden zu geben. Er begab sich auf den schwierigen Pfad der systematischen Kritik.

Kritik heißt ursprünglich (von griech. kritike [techne],) „einen Bezirk abschreiten“, später ist die Kunst der Beurteilung der menschlichen Erkenntnis nach Ursprung, Arbeitsweise, Grenzen und Möglichkeiten gemeint. Kants kritische Methode besteht darin, nach den Bedingungen der Möglichkeit von etwas (zum Beispiel der menschlichen Erkenntnis) zu fragen. Diese Methode heißt Transzendental-Philosophie.

Descartes ist bereits eineinhalb Jahrhunderte vor Kant den Weg gegangen, nach einer wissenschaftlichen Grundlage für alle Philosophie zu suchen und hat dabei zunächst die Tradition „abgeschritten“, indem er sich an ihr abarbeitete und dabei ihre Mängel erkannte.

„So befreite ich mich nach und nach von vielen Irrthümern, die unser natürliches Licht verdunkeln und den Ausspruch der Vernunft uns weniger hören lassen; und nachdem ich so mehrere Jahre in dem Studium des Buches der Welt verbracht und einige Erfahrung zu sammeln versucht hatte, fasste ich eines Tages den Plan, auch mich selbst zu erforschen und alle meine Geisteskraft zur Auffindung des rechten Weges anzustrengen. Dies gelang mir auch, glaube ich, nunmehr viel besser, als wenn ich mich nie von meinem Vaterlande und von meinen Büchern entfernt gehabt hätte.“

Details können in der kurzen Biografie Descartes nachgelesen werden.

Rene

Descartes wurde 1596

in La Haye in der Touraine geboren; er entstammte einer adeligen Familie. Er

besuchte bis zu seinem 18. Lebensjahr die Jesuitenschule La Fleche. Danach

studierte er in Paris von 1613 bis 1617 und erwarb das Lizentiat der

Rechtswissenschaft.

Rene

Descartes wurde 1596

in La Haye in der Touraine geboren; er entstammte einer adeligen Familie. Er

besuchte bis zu seinem 18. Lebensjahr die Jesuitenschule La Fleche. Danach

studierte er in Paris von 1613 bis 1617 und erwarb das Lizentiat der

Rechtswissenschaft.