Die Vertreibung aus dem Paradies

oder

Vom Wert der Arbeit

Wenn wir uns Beispiele für die Darstellung der Paradieserzählung in der Tradition der bildenden Künste anschauen, so handelt es sich fast immer um christliche Deutungen des Mythos‘. Denn alle Künstler berufen sich auf biblische Texte der christlichen Tradition. Es gibt kaum Darstellungen des Paradies-Mythos, der sich allein auf die Hebräische Bibel bezieht.

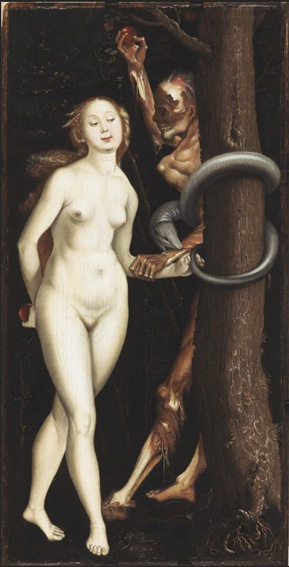

Georg Lemberger: Sündenfall und Erlösung, Öl auf Holz 1535, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

In Wikipedia lesen wir dazu:

Als Sündenfall bezeichnet die christliche Theologie die Sünde des ersten Menschenpaares (Adam und Eva), von der in der Bibel Gen 3 im Bild des Essens von den verbotenen Früchten des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse erzählt, und deutet diese zugleich als die Unheilsgeschichte der Menschheit begründende Ursünde (lat. peccatum originale originans). Die damit begründete Unheilsgeschichte wird in analoger Verwendung des Sündenbegriffs Erbsünde (lat. peccatum originale originatum) genannt, insofern jeder Mensch als Nachkomme Adams in diese Geschichte „hineingeboren“ und damit in seiner eigenen Freiheitsgeschichte vorbelastet ist. Der Unheilsgeschichte „von Adam her“ wird die Heilsgeschichte der Menschheit „auf Christus hin“ gegenübergestellt, der als „der neue Adam“ (Röm 5,12–21) verstanden wird.

Zu dieser Generaldeutung, die in der abendländischen Tradition vielfältig modifiziert und dabei auch immer wieder verändert wurde, komme ich später zurück. Zunächst wollen wir uns aber ein paar signifikante Beispiel aus dieser Tradition anschauen und dabei erkunden, welche Vorstellungselemente in diesen Bildern aus der christlichen Tradition stammen und wie die zeitgenössischen anthropologischen, theologischen, und folkloristischen Vorstellungen in die Bildgestaltung eingeflossen sind.

Wir befragen die ausgewählten Kunstwerke, welche Funktion die Darstellung des Paradieses und der dortigen Ereignisse jeweils haben, d.h. welche Erfahrungen und Wünsche der jeweiligen Zeitgenossen dort zur Anschauung gebracht werden.

Folgende zentrale Aspekte lassen sich unterscheiden:

– eine wehmütige und sehnsuchtsvolle Erinnerung an des verlorene Paradies, in dem Tierfrieden herrschte und der Mensch bei Gott mit der Natur eins war

– eine Denunziation eines Teils der Menschheit, indem Eva als Schlange dargestellt und mit dem Bösen in Verbindung wird

– die Lehre von der Erbsünde, nach der Adam und Eva durch ihren Ungehorsam gegen Gott die Sünde in die Welt gebracht und dadurch allen Menschen den Himmel verschlossen haben

– eine pessimistische Darstellung der Welt als ein Jammertal, in der die Menschen Elend, Mühsal, Schmerzen und Tod erfahren

– die Heilsgeschichte, nach der Adam zwar der Stammvater des durch die Sünde verderbten Menschengeschlechtes ist, in deren Verlauf aber Gott einen Bund schließt und Christus, den zweite Adam, schickt, der die Sünde wieder hinweg genommen hat

– der Entwurf einer Utopie in Gestalt Himmlischen Jerusalems als glückliche Zukunft einer städtischen Kultur

I. Schöpfung, Erbsünde, Vertreibung aus dem Paradies und das Heilsgeschehen in Darstellungen der bildenden Kunst

Jan Brueghel d. J.: Paradieslandschaft mit der Erschaffung Evas. Öl auf Kupfer, 17. Jahrhundert, Städel Museum, Frankfurt am Main

Dargestellt ist das Paradies in einer Fluss- und Gebirgslandschaft mit Pflanzen und Tieren, in dem Moment, in dem Gott aus einer Rippe des Menschen (Adam) eine Frau formt. Ein Idyll von Blumen, Bäume, Girlanden, Vögel und exotische Tiere zieren einen Landschaftsgarten. Das Gemälde illustriert den Schöpfungsbericht des Alten Testaments:

Und Gott formte den Menschen aus dem Lehm der Erde, und er blies ihm den Hauch des Lebens in seine Nase. Und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Und Gott pflanzte ostwärts einen Garten Eden und stellte den Menschen, den er formte, dort hinein. Und Gott ließ alle Bäume aus dem Acker sprießen, reizend anzusehen und gut zu essen.

Und Gott pflanzte den Baum des Lebens inmitten des Gartens und den Baum der Erkenntnis von gut und schlecht. Und ein Strom ging hervor aus der Wonne, um den Garten zu netzen, Und von dort teilte er sich und wurde zu vier Flüssen.

Der Name des einen: Pischon; der umkreist das ganze Land Hawila, wo das Gold ist und das Edelharz und der Karneol. Der Name des zweiten: Gichon; der umkreist das ganze Land Kusch. Der Name des Dritten: Tigris; der fließt gegen Assur. Der Name des Vierten: Euphrat.

Und es nahm Gott den Menschen und stellte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bearbeiten und zu hüten. Und Gott gebot dem Menschen: Von allem Baum des Gartens iss! Doch vom Baum der Erkenntnis von gut und schlecht darfst du nicht essen! Denn an dem Tag, an dem du davon isst, stirb!

Und Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist; ich werde für ihn eine Hilfe schaffen, die ihm ähnlich ist. Und Gott formte aus Erde alles Leben des Feldes und alles Geflügel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und alles, was der Mensch ihnen zurufe, das sei ihr Name. Und es rief der Mensch Namen für all das Vieh und für das Geflügel des Himmels und für alles Leben des Feldes.

Aber für Adam nicht fand er keine Hilfe, die zu ihm passte. Da senkte Gott einen Schlaf auf den Menschen, und er nahm eine von seinen Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott formte die Rippe, die er aus dem Menschen genommen hatte, zur Frau und brachte sie dem Menschen. Und der Mensch sprach: Diese ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch! Ihr werde zugerufen: Männin, denn von Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau haften und sie werden zu einem Fleisch.

Genesis 2

Pere Mates: Adam und Eva im Garten Eden. Altarstück, 16. Jahrhundert, Öl auf Holz, Kunstmuseum Girona

Adam und Eva stehen vor zwei Bäumen und blicken auf zu Gott auf, der als alter König des Himmels inmitten einer Schar von 14 geflügelten Engelsköpfen vor goldenem Hintergrund aus den Wolken die Schöpfung segnet. Die stilisierte Landschaft im Sonnenaufgang wird von allerlei Getier und Pflanzen besiedelt. Adam weist mit seiner rechten Hand auf die Schöpfung zu seinen Füßen, mit der geöffneten rechten auf Eva, die mit einer Geste der Bitte zu Gott aufblickt. Und der Mensch sprach: Diese ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch! (Genesis 2)

Pere Mates' Adam und Eva im Garten Eden zählt zu den wenigen Darstellung des Paradiesgeschehens, die sich allein nach dem Text der Hebräischen Bibel richteten. Das Blattwerk, das beider Scham bedeckt, ist lediglich der Tabuisierung menschlicher Nacktheit in der Kunst geschuldet. Denn es heißt im biblischen Text: Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sie sich nicht voreinander. (Genesis 2)

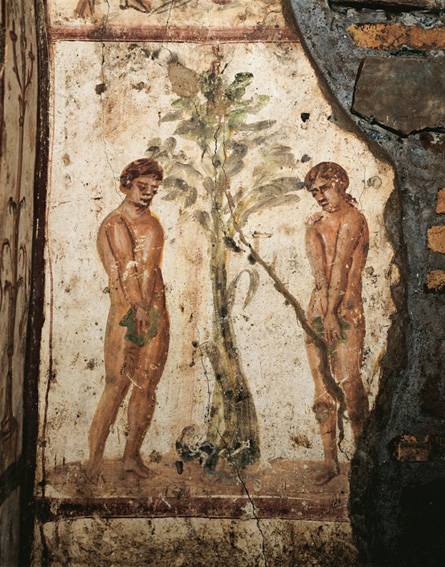

Adam und Eva, Fresken aus den Katakomben in Rom, 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung

Die beiden Darstellungen von Adam und Eva am Baum der Erkenntnis gehören zu den frühesten Beispielen christlicher Kunst, die biblische Geschichten und Symbole vermitteln. Die beiden Menschen bedecken ihre Scham mit den Händen, in denen sie Feigenblätter halten; auf dem linken Bild signalisieren sie ihre Scham durch die Körperhaltung; auf dem rechten windet sich eine Schlange um den Baum und spricht Eva an, die durch ihre rechte Hand andeutet, dass sie die Botschaft der Schlange an Adam weitergibt.

Diese Erzählung hat vom 4. Jahrhundert bis in die Neuzeit eine stabile Ikonographie: ein Baum mit Früchten, Adam links, Eva rechts und eine Schlange, die sich um den Stamm windet.

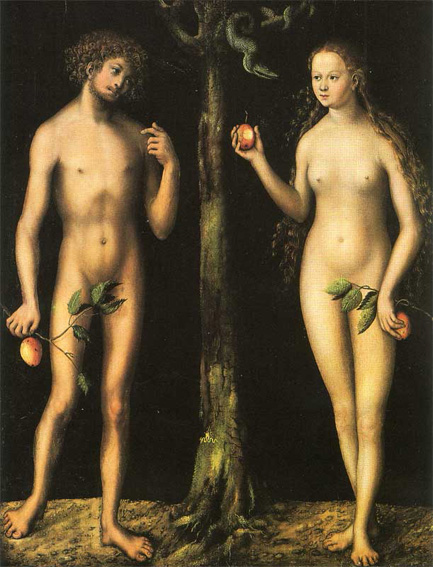

Lucas Cranach der Ältere, Adam und Eva, Öl auf Holz, 1513 bis 1515; Mainfränkisches Museum Würzburg

Adam und Eva ist ein Gemäldepaar des deutschen Renaissance-Meisters Lucas Cranach des Älteren aus der Zeit um 1514; es steht hier stellvertretend für rund 30 weitere Gemälde desselben Künstlers mit demselben Titel, die das Motiv entweder in einem Doppelporträt oder getrennt in einem Porträtpaar darstellen.

Das erste Menschenpaar aus der Bibel ist auf einer Tafel auf dunklem Hintergrund dargestellt, Adam und Eva, getrennt durch einen Baum, jeweils stehend auf kaum sichtbarem Grund. Beide halten jeweils einen kleinen Zweig mit einem Apfel und Blattwerk, das ihr Geschlechtsorgan verdeckt. Es handelt sich um malerische Attribute, mit der Funktion, die Schamteile zu bedecken.

Die Schlange spricht von oben aus dem Baum zu Eva. Diese bietet den angebissenen Apfel mit auffordernder Mimik Adam an. Adam blick mit leicht schräg gehaltenem Kopf und unsicherer Mimik auf den ihm dargebotenen Apfel und deutet mit der linken Hand fragend auf sich selbst.

Tizian: Adam und Eva, Öl auf Leinwand, um 1570, Museo del Prado, Madrid

Links im Bild, am Fuß des „Baums der Erkenntnis“ sitzt Adam, den Oberkörper zurückgelehnt, sich mit dem zurückgesetzten rechten Arm abstützend. Adams Kopf und Blick sind nach oben ins Geäst des Baums gewandt, aus dem sich die biblische Schlange herauswindet. Tizian hat ihr einen menschlichen Oberkörper, einen kindlichen Kopf mit kleinen Bockshörnern und einen in zwei Enden gespaltenen Schwanz verliehen; sie ist soeben im Begriff, Eva den Apfel zu reichen.

Eva steht rechts neben dem Baum; ihr Körpergewicht lastet auf dem rechten Bein, das Spielbein ist locker im Kniegelenk angewinkelt. Auf dem vorderen Fußballen stehend und den Oberkörper leicht nach links gedreht, ergreift sie mit erhobenem linkem Arm die verbotene Frucht. Mit dem rechten Arm stützt sie sich auf einem Seitentrieb des Baumes ab. Dort zweigt auch ein Ast mit Lorbeerblättern ab, die Evas Scham bedecken.

Die Körper der Ureltern verlieren durch die Bewegung ihr stabiles Gleichgewicht, sie drohen zu kippen, benötigen Halt. Adams erschreckt zurückweichender Oberkörper und sein abwehrend erhobener linker Arm signalisieren „nein, bloß nicht“. Eva dagegen bemüht sich, näher an den Apfel heranzukommen; ihre Haltung steht für „ja, her damit“. Eva ist offensichtlich allein auf die verbotene Frucht ausgerichtet, sie bemerkt nicht, wer sie ihr reicht. Es besteht kein Blickkontakt zwischen ihr und der Schlange, ihr Gesichtsausdruck ist eigentümlich entrückt – sie agiert offensichtlich alles andere als überlegt und scheint allein von ihrem Begehren gesteuert.

Adam hingegen wirkt, als erfasse er die Tragweite dessen, was hier geschieht, und versuche zu warnen. Doch Eva reagiert in keiner Weise auf ihn. Tizian wiederholt damit in seinem Gemälde einmal mehr die traditionelle theologische Schuldzuweisung an Eva, die letztlich allein für den Sündenfall verantwortlich gemacht wird; Adams Schuldanteile scheinen weitaus geringer und bestehen einzig darin, der Verführungskraft Evas nicht widerstanden zu haben. Tizian betont die „Alleinschuld“ Evas zusätzlich, indem er direkt hinter ihr einen Fuchs platziert – es war die Frau, die auf die List des Teufels hereingefallen ist, bei ihr hatte er offensichtlich leichteres Spiel.

Norbert Schnabel: Stendhal-Syndrom; abgerufen am 30.8.2025

Hugo van der Goes: Der Sündenfall, linker Flügel des Wiener Diptychons. Öl auf Holz, 1477, Kunsthistorisches Museum, Wien

Eva ist gerade dabei, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu pflücken. Einen weiteren hält sie schon angebissen in der anderen Hand. Adam hat seine linke Hand gehoben, um den Apfel zu empfangen. Ein eidechsenartiges Mischwesen aus Schlange und Jungfrauengesicht, krallt sich aufrecht stehend am Baum des Lebens fest. Evas hervorstehender Bauch zeigt keine Schwangerschaft an, er entspricht dem Frauenideal in der Kunst des 15. Jahrhunderts.

Der französische Theologe Petrus Comestor (um 1100-1178), auch Petrus Manducator, war ein französischer Theologe beschreibt in seiner „Historia Scholastica“, einer Art biblisches Lehrbuch der Weltgeschichte, von der Schöpfungsgeschichte bis zu den Ereignissen aus der Apostelgeschichte, dass es eine bestimmte Schlangenart gibt, die das Gesicht eines jungen Mädchens hat, und dass Satan sich dieser Schlangenart bedient hatte, um Eva zu verführen, weil „Gleiches auf Gleiches achtet“. „Etiam quoddam genus serpentis, ut ait Beda [Beda Venerabilis (672/673-735) war ein angelsächsischer Benediktiner, Theologe und Geschichtsschreiber], virgineum vultum habens, quia similia similibus applaudunt… , „[Satan] wählte eine bestimmte Art von Schlange, wie Beda sagt, die das Gesicht eines jungen Mädchens hat, weil Gleiches auf Gleiches achtet“, Historia Scholastica , Genesis Kapitel 21 (Migne 198, Spalte 1072).

Ab dem frühen 13. Jahrhundert erschienen auf der Schlange erstmals weibliche Gesichter. Während die Schlange Eva ins Ohr flüstert, isst sie gleichzeitig eine der Früchte vom Baum und reicht Adam eine weitere.

Garten Eden, Stundenbuch des Herzogs von Berry, Buchmalerei, um 1415, Musée Condé im Schloss Chantilly

Im Zentrum eines kreisrunden Gartens (als Symbol der Vollkommenheit), der durch eine Mauer von der unwirtlichen Umwelt abgegrenzt ist, befindet sich ein goldener gotischer Brunnen, der über den vier Paradiesflüssen thront. Im Halbkreis sind Szenen aus der Paradieserzählung um diesen Brunnen zu sehen und zwar vom Sündenfall bis zur Vertreibung. Links erhält Eva, welche schon eine goldene Frucht in der linken Hand hält, eine zweite Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen aus der Hand der Schlange, welche als Reptil mit weiblichem Oberkörper und ähnlichem Aussehen wie Eva dargestellt ist. In der Szene rechts darunter gibt sie diese Frucht an Adam weiter, welcher am Boden kniet und eine eher abwehrende Geste macht, während Eva ihn vertraulich an der Schulter faßt. Rechts unten sieht man dann Gottvater mit langem weißen Bart, strahlender Aureole und blauer Toga im ernsten Gespräch mit Adam und Eva. Beide haben den Kopf leicht gesenkt und bedecken mit der linken Hand ihre Blöße, während Adam mit der rechten Hand auf Eva als wahrer Schuldiger deutet. Die Szene wird abgeschlossen durch die Vertreibung am rechten Bildrand. Ein roter Engel drängt Adam und Eva aus dem Paradies, welche beide ihre Nacktheit notdürftig mit einem Laubblatt bedecken. Auffällig am gesamten Bild ist die Darstellung von Adam und Eva. Während Eva mit einem vortretenden Bauch gemalt ist, wie er bei den Frauen dieser Zeit Mode war, scheint Adam eher nach dem Vorbild hellenistischer Statuen gebildet worden zu sein. Die Konzeption des Bildes zielt vollständig - auch wenn das auf den ersten Blick nicht sofort auffällt – auf die Sünde der Eva, ihre Schuld ist das Thema dieses Bildes, welches so von Maria als Mutter des Erlöser und neuer Eva abgesetzt wird.

Andreas Mertin Die Paradieserzählung in der Kunst zwischen Utopie und Ideologie. In: Forum Religion. Düsseldorf 1/1996.

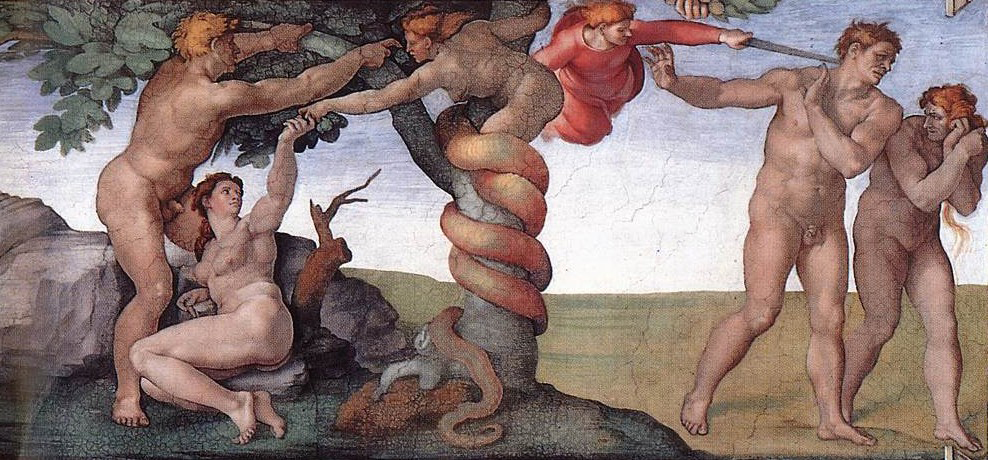

Adam und Eva werden aus dem Paradies vertrieben. Fresko von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, Anfang des 16. Jahrhunderts, Rom

Ein Feigenbaum, um den sich eine Schlange windet, trennt die Szene in Sündenfall und Vertreibung. Adam und Evas kraftvolle Körper sind nackt. Die Schlange, mit Frauenkörper und blonden Haaren, windet sich um den Baum. Mit der linken Hand reicht sie Eva die verbotene Frucht des Baumes. Schützend beugt sich Adam über Eva; das Paar erscheint in einem harmonischen Zusammenhang. Ein lebloser Baumstumpf hinter Eva richtet zwei seiner abgestorbenen Triebe in Richtung der Schlange.

Ganz anders stellt sich das Paar im rechten Teil des Freskos dar. Adam und Evas Gesichter sind verhärmt. Gott hat sie aufgrund des Sündenfalls verflucht. Im Schweiße ihres Angesichts werden sie von nun an ihr Brot essen und wieder als Staub zur Erde zurückkehren. Ein rotgekleideter Engel, Cherub, der eigentlich im Text der Genesis nur die Aufgabe hat das Paradies zu bewachen, schwebt heran. Das Geistwesen hat ein griffloses Schwert in der linken Hand. Die Spitze seines Schwertes zeigt auf den Nacken von Adam. Adam und Eva verlassen nackt, ohne die von Gott im Schöpfungstext gemachten Felle das Paradies.

Wikipedia

Hans Baldung Grien: Eva, die Schlange und der Tod. Öl auf Leinwand, zwischen 1525 und 1530, Ottawa, National Gallery of Canada

Eine üppige Eva steht mit fließendem Haar direkt unter dem fatalen Baum, den Apfel, halb versteckt hinter ihrem Rücken, in der Hand. Kein Ast verdeckt wie zufällig ihre Blöße, im Gegenteil, ihr Körper wird dem Betrachter vollständig präsentiert. Sie aber schaut nicht den Betrachter an, mit kokett listiger Miene blickt sie vielmehr auf die Schlange, die sich um den Baumstamm windet. In einer eindeutig erotischen Geste streicht sie der Schlange über den Leib.

Auch daran, welche Folgen dieses kleine Liebesspiel hat, lässt der Künstler keinen Zweifel. Hinter dem Baum, grinsend blickt er zu Eva, steht Adam, und er fällt ihr in den Arm, während die andere Hand ausgestreckt ist nach einem Apfel. Doch nicht der Adam ist es, den wir im Paradies erwarten würden: Dieser Adam ist bereits eine Leiche, in Fetzen fällt ihm das Fleisch von den Knochen. Die Schlange, die in den verrottenden Arm beißt, den er ausstreckt, um sein Weib zu berühren, vollendet den Kreis. Hätte er doch nie ein Weib gehabt, sich niemals sexuell erregen lassen, hätte er diesen weiblichen Körper doch niemals gesehen! Der Maler aber präsentiert den Leib Evas geradezu zärtlich schmeichelnd, in eindeutiger, fast pornographischer Absicht: Das Bild soll erregen.

Stephen Greenblatt: Die Geschichte von Adam und Eva, S. 164.

Giovanni di Paolo: Dante und Beatrice als Zeugen des Mysteriums der Erlösung. Buchmalerei, 1444-1450, Yates Thompson Manuscript 36, British Library, London

In der Göttlichen Komödie ist das Jenseits eine dreigeteilte Welt. Überhaupt ist die Zahl Drei in Dantes Epos von zentraler Bedeutung: In sogenannten Terzinen, einer gereimten Gedichtform italienischer Herkunft, besteht jede Strophe aus drei Versen. Drei Jenseitsreiche durchwandern die Seelen der Verstorbenen: die Hölle (Inferno), das Fegefeuer (Purgatorio) und endlich das Paradies (Paradiso). Jeder dieser drei Welten widmete Dante je 33 Gesänge – zusammen also 99 plus einem einleitenden Gesang, so dass es zu einer großen harmonischen und arithmetisch-poetischen Geschlossenheit kommt: 1 + 3 x 33 = 100.

Selim Levent Oezkan: Dantes Göttliche Komödie: Führt der Weg ins Licht durch die Finsternis? https://www.ewigeweisheit.de/mysterieneinweihung/

Das Blatt illustriert die christliche Lehre von Sündenfall und Erlösung. Links stehen Adam und Eva vor dem Baum mit der Schlange, es folgt das im Lukasevangelium geschilderte Ereignis der Verkündigung durch den Engel Gabriel, dass die Jungfrau Maria den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen und ihn gebären werde. Rechts ist der gekreuzigt Jesus als Leichnam vor seiner Auferstehung dargestellt.

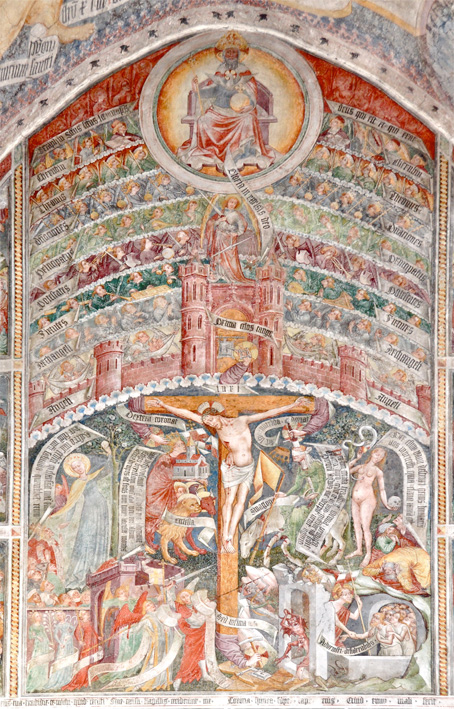

Thomas von Villach (vermutlich): Lebendes Kreuz. Fresco, ca. 1470–1475, St. Andreas in Thörl, Österreich

Ecclesia und Synagoge, auch Ekklesia und Synagoga, sind zwei allegorische weibliche Figuren, die in der christlichen Ikonographie des Mittelalters personifiziert das Christentum und das Judentum symbolisierten. Gemäß dem Schema von Typus und Antitypus wurden sie meist paarweise gegenübergestellt.

Die beiden Figuren sind künstlerischer Ausdruck der Substitutionstheologie und zeigen das mittelalterliche Verständnis des Verhältnisses von Christentum und Judentum, das von starkem Überlegenheitsgefühl der christlichen Kirche gegenüber dem Judentum geprägt war.

Nach einer weiteren mittelalterlichen Deutung stellt Ekklesia das neutestamentliche Evangelium und Synagoge das alttestamentliche Gesetz dar. Das Figurenpaar von Ecclesia und Synagoge flankiert bei der üblichen Aufstellung an den Portalen von Kirchen meist eine Darstellung Jesu im Bogenfeld. Das Kirchenportal wird dadurch ikonographisch als Tür des Himmels bzw. des Heiles gekennzeichnet. Unter Bezugnahme auf das jesuanische Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (Matthäus 25,1–13) sind die beiden Frauengestalten dabei als „Bräute Christi“ zu deuten. Während die Ecclesia auf das himmlische Hochzeitsmahl vorbereitet erscheint, wendet sich die Synagoge in blindem Unverständnis ab. Wenn auch blind für das christliche Heilsgeschehen, so wird nach neutestamentlichem Verständnis der aus christlicher Sicht wahre Messias am Ende der Welt schließlich den Schleier von den Augen der Synagoge, der Allegorie des von Gott erwählten Volkes (Dtn 7,6–9), entfernen, um sie ebenfalls zum Heil zu führen (Röm 11,1–36).

Auf diesem Fresco wird die Ecclesia als Maria und die Synagoga als Eva dargestellt. Eva als Metapher für Sünde und Sinnbild sexueller Hemmungslosigkeit – Maria dagegen als tugendhafte Jungfrau und Mutter.

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Madonna mit der Schlange. Öl auf Leinwand, 1606, Sammlung Borghese, Rom

Die Darstellung, Maria Selbdritt genannt, zeigt dem Betrachter Maria mit dem Jesuskind und die Heilige Anna.

Die Jungfrau Maria, die den kleinen Christus mit den Händen hält, ist zusammen mit ihrem Sohn dabei, den Kopf der Schlange mit Füßen zu treten. Die Heilige Anna, die Mutter Marias, ist als alte Frau mit Falten dargestellt, die teilnahmslos das Geschehene beobachtet. Die Köpfe der Figuren sind mit kaum wahrnehmbaren Lichthöfen gekrönt, deren göttliches Licht auf die Schlange fällt. Sowohl Maria als auch Christus werden barfuß dargestellt. Der Erlöser erscheint völlig nackt, seine Vorhaut ist nicht beschnitten, was der jüdischen Tradition widerspricht. Alle Objekte im Hintergrund sind in einen tiefen Schatten getaucht. Nur die beleuchteten Figuren kontrastieren scharf mit dem dunklen, düsteren Hintergrund, was sie massiv erscheinen lässt.

Der nicht beschnittene Jesusknabe ist frei von der Erbsünde, da er von einer Frau geboren wurde, der Maria Immaculata (lat. für „die Unbefleckte“) also, die aufgrund ihrer ebenfalls jungfräulichen Mutter Anna Gegenspielerin der Eva werden konnte.

Peter Paul Rubens: Die Unbefleckte Empfängnis. Öl auf Leinwand, ca. 1628-1629, Museo del Prado, Madrid

Das Bildnis von Maria, die auf die Schlange tritt, ist ein zentrales Motiv der christlichen Kunst, das den Sieg Marias über die Erbsünde, das Böse und Satan symbolisiert. Dargestellt wird Maria oft als Immaculata (die Unbefleckte) stehend auf einer Weltkugel, mit einem Fuß auf dem Kopf der sich windenden Schlange, was eine direkte Anspielung auf die biblische Stelle Genesis 3, 15 ist. Dieses Motiv basiert auf der Offenbarung des Johannes und hat sich seit dem 17. Jahrhundert in der christlichen Bildsprache etabliert.

Das Gemälde illustriert die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis, der christlichen Vorstellung, dass Maria während ihrer gesamten Existenz von jeder Sünde unberührt blieb.

Die Darstellung von Maria, die mit der Schlange unter ihren Füßen einen Triumph darstellt, ist ein häufiges Motiv in der Marienverehrung und der Ikonografie, das auf das biblische Buch Genesis anspielt und die Niederlage des Bösen symbolisiert. Das Bildnis der Mondsichelmadonna geht auf den Bericht der Vision des Johannes von einer kosmischen, von einem Drachen verfolgten schwangeren Frau zurück, die mit Sternen gekrönt und mit der Sonne bekleidet auf dem Mond steht und dem letzten apokalyptischen Gefecht zwischen einem Drachen und einer wasserspeienden Schlange einerseits und dem Erzengel Michael andererseits ausgesetzt wird.

Herrlichkeit des neugeborenen Jesus in der Gegenwart Gottes des Vaters und des Heiligen Geistes. Detail eines Deckengemäldes von Daniel Gran in der St. Annakirche in Wien.

Unten sind Adam und Eva in Ketten dargestellt.

Der letzte Adam ist ein Titel, der Jesus im Neuen Testament gegeben wurde. Im Neuen Testament wird Jesus zweimal ausdrücklich mit Adam verglichen. In Römer 5,12–21 bemerkt Paulus: „Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden“ (Römer 5,19). In 1. Korinther 15,22 schreibt Paulus: „Und wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden“, und in Vers 45 nennt er Jesus den „letzten/endgültigen/endgültigen Adam“.

Wikipedia

Chora-Kirche in Istanbul. Fresko in der Parekklesion.

Das Bild repräsentiert die Anastasis (Abstieg in die Hölle). Jesus zieht Adam und Eva an ihren Händen aus dem Hades. Hinter ihnen stehen andere biblische Personen (Johannes der Täufer, David und Salomo), die Patriarchen und andere Gerechte.

Der Abstieg Christi in die Unterwelt (lateinisch Descensus Christi ad inferos, griechisch Katabasis), volkstümlich auch Höllenfahrt Christi, bezeichnet die überlieferte christliche Vorstellung, dass Jesus Christus in der Nacht nach seiner Kreuzigung in die Unterwelt hinabgestiegen sei und dort die Seelen der Gerechten seit Adam befreit habe. Hintergrund dieser Vorstellung ist unter anderem die Frage, wo Jesu Christi Seele zwischen Kreuzigung und Auferstehung gewesen sei. Man beruft sich dabei auf die biblischen Aussagen in Epheser 4,9 und 1. Petrus 3,19.

Christus befreit Adam und Eva aus dem Höllenrachen. So genannter Nonnenaltar in der Klosterkirche Rostock, Detail Predella.

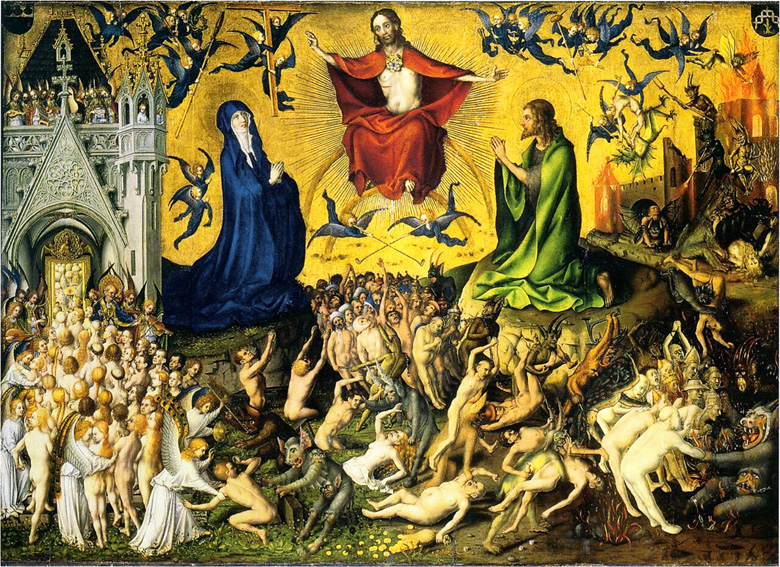

Stefan Lochner: Jüngstes Gericht Öl und Gold auf Eichenholz etwa 1435 Wallraf-Richartz-Museum, Köln

Das Bild ist vertikal in zwei Hälften geteilt. Die obere Hälfte wird von der göttlichen Sphäre dominiert, die untere Hälfte stellt die Geschehnisse auf der Erde dar. In der Mitte thront Christus als Weltenrichter auf einem doppelten Regenbogen. Seine Haltung ist imposant, eine Hand ist zum Segen erhoben, die andere zeigt abwärts in Richtung der Verdammten. Sein Gewand ist in leuchtendem Rubinrot gehalten. Flankiert wird er von Maria und Johannes dem Täufer, die beide Fürbitte für die Menschheit einlegen. Maria kniet in einem amethistfarbenen Gewand, während Johannes in Grün gekleidet ist. Um Christus herum sind Engel gruppiert, die die Leidenswerkzeuge Christi (Arma Christi) halten, wie das Kreuz, die Lanze und die Geißelsäule. Die Heiligen und Märtyrer sitzen in einem Halbkreis auf Bänken und bezeugen das Gericht. Die untere Hälfte ist Schauplatz des dramatischen Geschehens. Die Toten erheben sich aus ihren Gräbern, um gerichtet zu werden. Auf der linken Seite (aus Sicht des Betrachters) werden die Gerechten von Engeln geleitet und sanft zur Himmelspforte geführt. Die Engel sind in fließende, farbenfrohe Gewänder gehüllt. Die Himmelspforte wird als eine prächtige, gotische Stadt dargestellt, deren Tore von Engeln bewacht werden. Im starken Kontrast dazu steht die rechte Seite des Gemäldes. Hier herrscht ein chaotisches und furchterregendes Treiben. Dämonen in grotesken und monströsen Formen kämpfen mit Engeln um die Seelen der Verstorbenen. Die Hölle wird nicht nur als finsterer Abgrund, sondern als eine Stadt des Grauens und der Qual dargestellt. Dämonen schleppen die Verdammten mit Ketten in eine feurige Grube. Die Gesichter der Verdammten spiegeln Angst und körperliche Pein wider. Lochner legt einen besonderen Fokus auf die Dämonen und deren Macht. In seiner Darstellung sind die Dämonen die eigentlichen Akteure, die das Schicksal der Seelen entscheiden. Eine auffallende und brisante Besonderheit ist, dass Lochner in den Reihen der Verdammten auch kirchliche Würdenträger wie Bischöfe und sogar Päpste sowie reiche und mächtige Personen abbildet. Dies ist eine scharfe Kritik an der Korruption innerhalb der Kirche und der weltlichen Macht. Besonders auffällig ist auch die Darstellung der „Heiden“ bzw. „Ungläubigen“, die als orientalisch gekleidete, an die Osmanen erinnernde Figuren direkt in die Hölle geführt werden, ohne dass ein Kampf um ihre Seelen stattfindet. Dies spiegelt die damaligen Ängste und Konflikte Europas wider.

II. Zur Schöpfungs-Darstellung im 1. Buch Mose

Bibel oder „Buch der Bücher“ heißt die Sammlung von Schriften aus dem Kulturraum des östlichen Mittelmeerraums und des Vorderen Orients, in den seit etwa 1200 v. Chr. Nomaden aus Ägypten einwanderten und in der Landschaft Kanaan sesshaft wurden. Ihre Mythen und Geschichtserzählungen wurden zunächst nur mündlich überliefert, dann aber seit 1000 v. Chr. verschriftlicht und schließlich kanonisiert. Die Schriften der Bibel gelten in allen drei Weltreligionen als von Gott offenbarte Texte und haben im Judentum und im Christentum bei der Religionsausübung normative Funktion. Für das Christentum sind Altes und Neues Testament Offenbarungen Gottes; das Judentum glaubt, Gott habe Moses die Tora (den ersten Teil der hebräischen Bibel, die 5 Bücher Mose) übergeben; man betrachtet diesen ersten Teil (Tora heißt „Gesetz, Lehre“) als das zentrale Wort Gottes.

Das erste Buch trägt den hebräischen Namen Bereshit („Im Anfang“) und heißt auf Lateinisch Genesis („Schöpfung, Ursprung“).

Die Kapitel 1–11 des ersten Buchs Mose erzählen von der Erschaffung der Welt, der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies und der Geschichte der ersten Menschen bis zum Turmbau von Babel. Sie berichten nicht, wie es am Anfang war, sondern wie alles geworden ist.

Zentraler Inhalt der Bibel ist für beide christliche Konfessionen die Überwindung der Erbsünde durch den Opfertod Christi, der Katholizismus betont das Gnadenangebot Gottes und fordert das menschliche Bemühen, gute Werke zu tun. Protestanten glauben im Anschluss an Martin Luther an die Gerechtigkeit des Menschen als eines Gnadengeschenks Gottes. Beide Konfessionen zielen auf die Rechtfertigung des Menschen vor Gott und ein ewiges Leben.

Der moderne Mensch versteht unter Mythos alles, was in einem Gegensatz zur Wirklichkeit steht; diese Ansicht hat ihre Wurzeln im Christentum, das die erfahrene Welt allein durch Aussagen des Alten und Neuen Testamens beglaubigte.

Der vorchristliche Mensch sah im Mythos hingegen „die einzig gültige Offenbarung der Wirklichkeit“. (Mircea Eliade1) Indem der Mythos erzählt wird, wird verkündet, was sich am Anfang ereignet hat; es handelt sich also bei einem Schöpfungsmythos um die Erzählung eines Ursprungs-Geschehnisses, der darstellt, wie alles zu sein angefangen hat.

Wir sehen heute darüber hinaus, wie sich im Mythos zentrale Erfahrungen der Menschen einer frühen Kulturstufe spiegeln, die wir als stammesgeschichtliche Entwicklung mit der individuellen Entwicklung eines Menschen vergleichen können. Dabei wird die kulturelle Entwicklung der Menschheit mit der individuellen Entwicklung im Prozess des Erwachsenwerdens verglichen.

In der biblischen Urgeschichte geht es um den Ursprung der Welt und die Wesensbestimmung des Menschen sowie um sein Verhältnis zu Gott und die Frage nach der Verantwortung. Daran schließt sich die Darstellung der Anfänge der Kultur und der Geschichte an. Zunächst wird von der Schöpfung der Welt in sechs Tagen berichtet, danach vom Paradies, wobei die Erschaffung des Menschen in einer anderen Variante noch einmal erzählt wird. Der Grund für diese Dopplung liegt in der Tatsache, dass es sich hier um zwei Berichte aus unterschiedlichen Quellen handelt; die Bibelwissenschaft des 19. Jahrhunderts hat die Quellen erforscht und mehrere Traditionsstränge ermittelt.

Der erste Schöpfungsbericht (Gen 1) stammt aus einer literarischen Quelle der frühen Perserzeit (Ende des 6. vorchristlichen Jahrhunderts). Die zweite Schöpfungsgeschichte (Gen 2f.) geht auf ältere Traditionen zurück, wurde aber nach neuerer Erkenntnis um etwas dieselbe Zeit ausformuliert. Sie erweitert die Schöpfungsbericht um die Vertreibung des Menschen aus dem Garten Eden und verknüpft den Erwerb der Erkenntnis von Gut und Böse ursächlich mit dem Verlust des Paradieses.

Der „Redakteur“, der die beiden Schöpfungsberichte zu einem Text zusammengestellt hat, beabsichtigte nicht, die unterschiedlichen Darstellungen zu einer Einheit zusammenzubinden2; er lässt beide Erzählungen mit ihren Dopplungen und Widersprüchen nebeneinander bestehen. Beide geben den historisch bedingten Wissenstand einer bestimmten Epoche der Menschheitsgeschichte wieder. Zwei unterschiedlich Schöpfungsvorstellungen werden hier zusammengeführt, der Gedanke der creatio prima, also die erstmalige Erschaffung der Welt durch Gott, und der Gedanke der creatio continua, was die fortwährende Erhaltung der Welkt durch göttliche Aktivität meint.

Aus den vielen Elementen der mesopotamischen Schöpfungsmythen wie dem Gilgamesch-Epos formte der Redakteur der Genesis-Erzählung die Tragödie um die Vertreibung aus dem Paradies.

Will man die ursprüngliche Aussageabsicht der Schöpfungsberichte erfassen, muss man sie in ihrem historischen Kontext der biblischen Umwelt (Kanaan, Ägypten, Babylonien) betrachten. In ihnen wird nicht nur der gesamte Umfang von Gottes Schöpfung dargestellt, es werden auch die Gesetzmäßigkeiten oder Prinzipien erläutert, die alles spätere menschliche Leben durchdringen und so erst ermöglichen. Es schließen sich der sogenannte Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies an. Damit ist die Vorgeschichte der Menschheit abgeschlossen.

Text

Genesis 13

27 Und Gott schuf den Adam (den Menschen) in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie.

28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde und bewältigt sie und herrschet im Fischreich des Meeres und im Geflügel der Himmel und im Ganzen des Lebens, das sich regt auf der Erde!

1. Mose 1

Der erste Bericht erzählt , wie Gott die Welt in sieben Tagen geschaffen hat. Die Schöpfung der ersten sechs Tage umfasst acht Werke:

1. Tag: Wechsel von Tag und Nacht

2. Tag: Himmelsfeste

3. Tag: Scheidung von Meer und Land

Pflanzen

4. Tag: Himmelskörper

5. Tag: Wassertiere und Vögel

6. Tag: Landtiere

Menschen

Daran schließt sich der 7. Ruhetag an und die Woche ist vollendet.

Der Gott des ersten Schöpfungsberichts heißt Elohim (hebr. ’ælohῑm) und ist die Gottheit einer monotheistischen Religion.4 Dieser Gott schafft den Menschen (hebr. ’ādām) „in seinem Bilde“, d.h. wie das Bildwerk, das als Statue den König darstellte, der allein Ebenbild der Gottheit war. So wird der Mensch bei seiner Schöpfung zum Stellvertreter Gottes auf Erden, was vorher dem König allein zugedacht war. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen besteht in der Übernahme der königlichen Funktion Gottes als Herrscher der Welt (des Kosmos) über die Erde. So wird der Mensch zum dominum terrae, zum „kleinen Gott der Welt“, wie er von Mephistopheles in Goethes „Faust“ ironisch genannt wird.

Genesis 2f.

7 Und Gott formte den Menschen, Staub aus dem Acker, und blies in seine Nase Hauch des Lebens und es der Mensch wurde zu Seele des Lebens.

[…]

15 Gott pflanzte im Osten ein Paradies voller Herrlichkeit und stellte dahinein den Menschen, den er geformt hatte. Gott brachte aus dem Erdboden alle Bäume hervor, schön anzusehen und gut zu essen; auch einen Baum des Lebens inmitten des Paradieses und einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.

16-17 Gott gebot über ihn, indem er sprach: Von allen Bäumen des Paradieses iss; vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tage, wo du isst, wirst du sterben.

1. Mose 2

1 Die Schlange war listiger als alles Leben der Erde, das Gott gebildet hatte, und sagte zur Frau: Sprach Gott wirklich so: Ihr dürft nicht essen von allen Bäumen des Paradieses?

2-3 Die Frau sagte zur Schlange: Von den Früchten der Bäume im Paradies dürfen wir uns ernähren, von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Paradises gepflanzt ist, sprach Gott: Von diesem Baum dürft ihr nicht essen und nicht daran rühren, sonst müsst ihr sterben!

4-5 Und die Schlange sagte zur Frau: Ihr müsst nicht sterben, denn Gott weiß: An dem Tage, an dem du davon isst, öffnen sich eure Augen, und ihr werdet sein wie Gott und Gut und Böse erkennen.

6-7 Die Frau sah, dass es gut sein, von dem Baum zu essen und schön für die Augen und wohlschmeckend, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab ihrem Mann, der auch aß. Beider Augen öffneten sich und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie fügten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.

8 Und sie hörten die Stimme Gottes, der nach dem Lufthauch des Mittags im Paradies spazieren ging, und Adam und seine Frau versteckten sich vor der Gegenwart Gottes inmitten eines Baumes des Paradieses.

9 Gott rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?

10 Er sagte: Deine Stimme hörte ich im Paradies und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und versteckte mich.

11 Gott sprach: Wer erklärte dir, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, nicht zu essen?

12 Adam sagte: Die Frau, die du mir beigesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß.

13 Gott sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau sagte: Die Schlange hat mich betrogen und ich aß.

14-15 Gott sprach zur Schlange: Weil du dies getan hast, sei verflucht unter allen beseelten Wesen und Tieren der Erde; schreite auf deinem Bauch und iss Erde an allen Tagen deines Lebens. Und Feindschaft sei zwischen dir und der Frau und zwischen deinen und ihren Nachkommen. Er wird dein Haupt zertreten und du seiner Ferse auflauern.

16 Und Gott sprach zur Frau: Ich will die Mühsal deiner Schwangerschaft vergrößern, unter Schmerzen sollst du Kinder gebären und unter der Gewalt deines Mannes sollst du leben und er soll über dich herrschen.

17-19 Zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast, und von dem Baum gegessen hast, von dem ich befohlen habe: Iss nicht von dem! sei der Erdboden wegen dir verflucht; in Arbeit und Mühsal wirst du alles Tage deines Lebens von ihm essen. Dornen und Gestrüpp wird er hervorbringen und du wirst das Kraut des Erdbodens essen. Im Schweiße deines Antlitzes sollst du Brot essen bis zu deiner Rückkehr in den Erdboden, aus dem du genommen wurdest. Denn Staub bist du und in Staub wirst du zurückkehren.

20 Adam rief den Namen seiner Frau: Chawwa, denn sie wurde Mutter allen (menschlichen) Lebens.

21-22 Gott machte für Adam und seine Frau Röcke aus Tierhaut, kleidete sie und sprach: Seht, Adam wurde wie eines von uns, erkennend Gut und Böse; nun aber sei, dass er seine Hand nicht ausstrecke und nehme sogar vom Baum des Lebens und esse und lebe ewig.

23-24 Und Gott entließ ihn aus dem Paradies voller Herrlichkeit, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen wurde, und er verbannte Adam und stellte im Osten des Paradieses die Cherubim und das gewandte flammende Schwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens behüten.

1. Mose 3

Um nun hinter die prägenden Vorstellungen von der Schöpfung zu gelangen, die uns mit den Stichworten Paradies, Adam und Eva, der Apfel und der Sündenfall im kollektiven Gedächtnis haften, müssen wir den Text genau, d.h. wortwörtlich lesen.

Nach Gen 2,7 ist der Mensch von vornherein als ein sterbliches Wesen geschaffen, denn er heißt, Gott habe ihn aus „Staub“ gemacht. Der Begriff „Staub“ (hebr. ’āfār) ist im Alten Testament eine verbreitete Vergänglichkeitsmetapher. Daher ist die Auslegung falsch, die den Menschen als ursprünglich unsterblich geschaffenes Wesen bezeichnet, der seine Unsterblichkeit durch den „Sündenfall“ verloren habe.

Diesen Menschen setzt Gott in einen von ihm gepflanzten Garten Eden, in dessen Mitte zwei Bäume stehen: der Baum des Lebens und ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Später (Gen 3,24) wird erzählt, dass der, der vom Baum des Lebens isst, ewig leben wird. Von einem Verbot Gottes, von diesem Baum zu essen, lesen wir nichts. Es heißt vielmehr: „Von allen Bäumen des Paradieses iss“. Aber Gott verbietet dem Menschen unter Androhung des Todes, von den Früchten des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Denn die Formulierung des „wirst du sterben“ im hebräischen Text entstammt aus einem Rechtsatz, der die Todesstrafe verhängt.

Es ist nicht von einem Apfel die Rede, sondern von einer Frucht. Der Apfel erscheint erste in der lateinischen Bibelauslegung einer späteren Zeit, in der die Frucht als malum (Apfel) bezeichnet wird, weil dies ein Homonym (gleichbedeutendes Wort) mit malum (das Böse) darstellt. Auch die Formulierungen „Fall des Menschen“ oder „Sünde“ kommen in der Schöpfungsgeschichte nicht vor. Der Begriff der Sünde erscheint erstmals im Zusammenhang mit dem Brudermord von Kain an Abel.

Die Frage ist nun, was mit der Erkenntnis von Gut und Böse gemeint sein kann. Mit gut wird etwas bezeichnet, was dem menschlichen Leben zuträglich oder förderlich ist; analog meint böse das, was dem Leben abträglich ist. Damit ist die Erkenntnis von Gut und Böse eine unverzichtbare menschliche Fähigkeit, die es ihm allererst ermöglicht, das göttliche Gebot: „Macht euch die Erde untertan!“ zu erfüllen. Erst diese Fähigkeit ermöglicht es dem Menschen, etwas zu tun, das wir „Sünde“ nennen, die Fähigkeit, verantwortlich für unsere Handlungen zu sein.

Das Tier ist eins mit seiner Lebenstätigkeit; der Mensch aber kann sein Handeln aufgrund seines Verstandes planen und ist nach der Entscheidung für oder gegen eine Handlung dafür vor sich, vor den anderen Menschen oder vor Gott verantwortlich. Er kann aus sich heraus gehen und in ein Verhältnis zu sich treten.

Auch die gängige Interpretation, es handele sich um die bewusste Übertretung des göttlichen Gebots durch Eva um Hybris, also um den überheblichen Versuch, werden zu wollen, wie Gott, wie es die Schlange prophezeit, ist vom Text her nicht haltbar. Eva wir nicht sein wie Gott, sondern sie will „klug“ werden. Erst durch diesen Akt wird der Mensch zur sexuellen Fortpflanzung und zu Kulturleistungen fähig wie Viehzucht, Ackerbau, Handwerk, Technik aber auch zu Philosophie und Kunst.

Man könnte auch fragen, wie ist es möglich, dass der Mensch gegen ein Verbot verstößt, bevor er die Fähigkeit erworben hat, zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Denn das heißt ja – wie wir gesehen haben – eine Handlung bewusst ausführen und vorher eine Entscheidung zu bedenken, wofür die Erkenntnis von Gut und Böse die notwendige Voraussetzung darstellt. Aber die Beantwortung dieser Frage führt zu nichts; sie erzeugt ein Dilemma, wie wir ihm in der Scherzfrage begegnen: „Was war früher da, das Ei oder das Huhn?“

III. Die Erfindung des Christentums

Die frühchristliche Theologie entwickelt die Lehre, nach der Gott Herrscher über das Universum ist und lehrt, dass die uralten Prophezeiungen der hebräischen Bibel durch Jesus Christus erfüllt werden.

In der Vorstellung christlicher Theologen bekam nun jeder Augenblick im kosmischen Geschehen Ort und Bedeutung: Der Tag von Christi Inkarnation wurde mystisch verbunden mit dem Tag, an dem Gott aus dem Staub der Erde den ersten Menschen schuf; der Tag, an dem das heilige Kind an die Brust gelegt wurde, mit dem Tag, an dem Gott die Sterne schuf; der Tag von Christi Leiden am Kreuz mit dem Tag von Adams Sündenfall; der Tag, an dem Christus auferstand von den Toten, mit dem Tag, an dem Gott Licht werden ließ. Mit unermüdlichem Eifer und Erfindungskraft wurden die Verbindungen zwischen der hebräischen Schrift und dem Neuen Testament herausgearbeitet; Verbindungen, die wesentlich sind für die Gesamtschau von Jesu Leben und Mission. Diese Lesart, Typologie genannt, das In-Beziehung-Setzen von Verheißung (Altes Testament) und Erfüllung (Neues Testament), übte auf den christlichen Glauben großen und bleibenden Einfluss aus.5

Durch die Vertreibung aus dem Paradies nach dem Ungehorsam und dem Essen der verbotenen Frucht wird diese ursprüngliche Harmonie zerstört, und der Mensch erfährt die Folgen der Sünde und des Ausschlusses aus Gottes unmittelbarer Gegenwart. Der Weg führt dann durch die Geschichte, die sich in der Offenbarung des Neuen Testaments im Bild des Himmlischen Jerusalems erfüllt, das als die letztendliche Wiederherstellung und Vollendung der Beziehung zwischen Gott und Menschheit dargestellt wird.

In den Evangelien sprechen weder Jesus Christus noch die Autoren der Evangelien vom Sündenfall Adams, dessen Fehler Jesus rückgängig zu machen habe. Der Apostel Paulus entwickelt eine Theologie der Sünde und eine damit zusammenhängende Anthropologie, die als Grundlage der späteren Erbsündenlehre gelten kann, Paulus parallelisiert darin den für die ganze Menschheit stehenden ersten Menschen, Adam (das hebräische Wort Adam bedeutet einfach „Mensch“), mit dem für die neue Menschheit stehenden zweiten Adam, Christus. So wie aufgrund der Sünde des Ersten die Menschheit dem Tod ausgeliefert war, wird sie aufgrund der Erlösungstat des Zweiten aus diesem Tod errettet: „Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden.“ 1. Kor 15,22.

Die Erbsünde stellt somit ein spezifisch christliches, aus dem Erlösungsbegriff hergeleitetes Dogma dar, das im Judentum kein direktes lehrmäßiges Vorbild hat und nicht aus dem Text der Genesis hergeleitet werden kann.

Der Begriff wird in orthodoxen, römisch-katholischen und verschiedenen evangelischen Traditionen unterschiedlich aufgefasst. Gemeinsam ist in allen christlichen Traditionen die Lehre der Trennung des Menschen von Gott, bedingt durch die Erbsünde. Mit Hilfe Jesu Christi kann die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden. Der Mensch allein besitzt nicht die Kraft dafür. Unterschiede bestehen innerhalb der christlichen Konfessionen hinsichtlich der Art des Weges, welcher zur Erlösung gegangen werden muss (Rechtfertigungslehre).

Die Theologen der frühen Kirche knüpfen an den Gedanken der Unsterblichkeit der Seele der platonisch-aristotelischen Metaphysik an. Sie ist der Grund der Hoffnung, dass es für den Menschen eine Zukunft über den Tod hinaus gibt, die sie als ein Sein bei Gott im neuen Paradies des Himmlischen Jerusalem beschreiben.

Augustinus von Hippo entwickelte die Lehre von der Erbsünde maßgeblich. Sie besagt, dass die Sünde Adams und Evas nicht nur eine persönliche Verfehlung war, sondern die gesamte menschliche Natur beschädigte und von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Durch den Sündenfall haben die Menschen die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit, die Gott ihnen verliehen hatte, verloren. Die Erbsünde ist eine „Sünde“, die man geerbt, aber nicht selbst begangen hat. Sie wird durch die Zeugung von Adam auf alle Menschen übertragen, was zu einem Zustand der Entfremdung von Gott führt. Augustinus argumentierte, dass der menschliche Wille nach dem Sündenfall unfrei sei und ohne die Gnade Gottes nicht zum Guten neigen könne. Der Mensch ist dem Bösen ausgeliefert. Um aus diesem Zustand der Sünde gerettet zu werden, ist die göttliche Gnade unerlässlich. Der Mensch kann sich das Heil nicht durch eigene Taten verdienen, sondern ist auf die Gnade Gottes angewiesen, die ihm durch die Taufe und den Glauben an Christus geschenkt wird. Obwohl Augustinus die Erbsünde als eine kollektive Verfehlung der gesamten Menschheit ansah, wurde seine Theologie oft so interpretiert, dass Eva, indem sie Adam zum Essen der verbotenen Frucht verführte, eine zentrale Rolle beim Einbruch der Sünde in die Welt spielte. Augustinus dämonisieret in seiner Erzählung von Adam und Eva als zentraler Episode im Drama der menschlichen Existenz die Sexualität des Menschen als unnatürlich und böse; damit bereitete er die Frauenfeindlichkeit im frühen Christentum vor, das Eva zur Alleinverantwortlichen des Sündenfalls machte. Sexualfeindlichkeit und Diskriminierung der Frau bestimmen bis heute die katholische Theologie und Praxis vor allem im Zölibat und dem Ausschluss der Frauen vom Priesteramt.

IV. Vom Wert und Segen der Arbeit

Ich möchte im Folgenden eine Deutung vorlegen, die sich von der christlichen Tradition unterscheidet und ein Welt- und Menschenbild entwirft, das ohne die Erlösung von der Ur- oder Erbsünde auskommt.

In Schöpfungsmythos und in der Paradieserzählung kommen frühe Erfahrungen der Menschheit zur Sprache, als der Mensch sich erstmals als Kulturwesen verstand und seine Lebenswirklichkeit als Last empfand.

Die Lebensbedingungen der frühen Kulturvölker in Ägypten, der Levante, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris und im Westen Irans waren sehr hat. Im Schweiße ihres Angesichts mussten die Menschen Tierzucht betreiben und ihre Äcker bestellen; die Bildung städtischer Siedlungen und der Aufbau von Herrschaftsimperien verlangte weitere Arbeit und auch den Kriegsdienst.

In einer solchen Lebenssituation entstanden Mythen von einem Goldenen Zeitalter oder dem Paradies als eines Ortes, in dem der Mensch in einem ursprünglichen Zustand der Unschuld lebte und ohne Verpflichtung zu arbeiten, ohne Hunger, Krankheit und Tod wie das Tier mit der Natur eins war.

Der als Naturwesen erschaffene Mensch gewinnt aber durch Berührung mit dem Baum in der Mitte des Gartens Erkenntnisfähigkeit wird dadurch zum Kulturwesen.

Johann Anton Ramboux: Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradies, Öl auf Leinwand, 1818, Köln, Wallraff-Richartz-Museum

Diese Darstellung aus dem frühen 19. Jahrhundert zeigt Adam als Tierzüchter und Ackermann und Eva als Mutter. Beide leben nach ihrer Vertreibung aus dem Paradier, die im Hintergrund dargestellt wird, nicht in einem Jammertal, sondern ruhen beide in ihren Tätigkeiten; die idyllische Szene ähnelt den mittelalterlichen Paradiesdarstellungen.

Im Alten Testament bedeute das Wort Arbeit „Mühsal, Anstrengung“: „Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast, und von dem Baum gegessen hast, von dem ich befohlen habe: Iss nicht von dem! sei der Erdboden wegen dir verflucht; in Arbeit und Mühsal wirst du alles Tage deines Lebens von ihm essen. Dornen und Gestrüpp wird er hervorbringen und du wirst das Kraut des Erdbodens essen. Im Schweiße deines Antlitzes sollst du Brot essen bis zu deiner Rückkehr in den Erdboden, aus dem du genommen wurdest.“ (Genesis 2,17-19)

Arbeit im philosophischen Sinn erfasst alle Prozesse der bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen. Der Begriff „Arbeit“ hat in der Philosophie eine vielschichtige und tiefgreifende Bedeutung, die weit über die alltägliche Vorstellung von Erwerbstätigkeit hinausgeht. Sie wird als ein zentraler Aspekt der menschlichen Existenz und als ein Prozess der Selbstverwirklichung und der Interaktion mit der Welt betrachtet.

Sinngeber dieser Prozesse sind die selbstbestimmt und eigenverantwortlich handelnden Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Anschauungen im Rahmen der aktuellen Naturgegebenheiten und gesellschaftlichen Arbeitsbedingungen.

Historisch gesehen wurde Arbeit oft negativ konnotiert. In der antiken griechischen Philosophie, wie bei Aristoteles, galt Arbeit (insbesondere handwerkliche) als etwas, das Sklaven oder unfreien Menschen vorbehalten war. Der freie Bürger strebte nach Muße (skole), um sich der Philosophie, Politik und Kunst widmen zu können. Auch in der frühen christlichen Lehre wurde Arbeit, obwohl zur Selbsterhaltung akzeptiert, oft als Mühsal oder als Folge des Sündenfalls betrachtet.

Eine positive Bewertung der Arbeit setzte unter Luthers Einfluss und mit dem aufstrebenden Bürgertum ein, während Marx und Engels Arbeit als universelle Existenzbedingung des Menschen definierten.

In der Philosophie der Neuzeit und des deutschen Idealismus, insbesondere bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel, erfährt der Begriff der Arbeit eine Aufwertung. Für Hegel ist Arbeit nicht nur ein Mittel zur Erzeugung von Gütern, sondern der zentrale Prozess, in dem sich das Subjekt selbst erkennt und verwirklicht. Durch die Arbeit und die Veränderung der äußeren Welt drückt der Mensch seinen Geist aus, macht sich sichtbar und erfährt seine eigene Freiheit und Identität. Dieser Gedanke wurde später von Marx aufgegriffen und im Kontext der Entfremdung kritisch beleuchtet.

Philosophen wie Karl Marx sehen Arbeit als den grundlegenden Prozess, durch den der Mensch seinen „Stoffwechsel mit der Natur“ vermittelt, regelt und kontrolliert. Arbeit ist in diesem Sinne eine ewige Naturnotwendigkeit, um das menschliche Leben aufrechtzuerhalten. Es geht darum, die Natur zu verändern, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen und Gebrauchswerte zu schaffen.

Arbeit ist auch ein zutiefst soziales Phänomen. Sie stiftet Gemeinschaft, da sie oft im arbeitsteiligen Zusammenwirken von Menschen erfolgt. Intersubjektives Handeln und die Koordination von Tätigkeiten sind essenziell für die Produktion und für die menschliche Entwicklung. Die Philosophie der Arbeit befasst sich daher auch mit Fragen der Gerechtigkeit, der sozialen Organisation und der Verteilung von Arbeit und ihren Erträgen.

Der arbeitende Mensch benötig also keine „Erlösung“, sondern kann sein Wesen im Prozess der gesellschaftlichen Arbeit entwickeln und vollenden. Dass er dabei auch scheitern kann, ist nichts anderes als die Konsequenz aus seiner Fähigkeit zu denken, zu handeln und zu verantworten.

_______________

1 Mircea Eliade: Gefüge und Funktion der Schöpfungsmythen. In: Die Schöpfungsmythen. Darmstadt 1996, S. 9-34.

2 Das Folgende unter Verwendung der Einführung in den Pentateuch in: Stuttgarter Erklärungsbibel. Stuttgart 1992, S. 3-5.

3 Auf der Grundlage einer Übersetzung des hebräischen Textes von Hans Zimmermann – http://12koerbe.de/arche/genesis.htm

4 Konrad Schmid: Schöpfung im Alten Testament. In: K. S. (Hg.): Schöpfung. Tübingen 2012, S. 71-120.

5 Stephen Greenblatt: Die Geschichte von Adam und Eva. München 2018, S. 93 und passim.