Theodor Storm und die „Sageninsel“ Sylt

Kurz nach den Feierlichkeiten zu Storms 70. Geburtstag am 14. September 1887 schrieb der Dichter an den Kollegen und Freund Wilhelm Jensen nach München: „Zehn Tage war ich auf der Sageninsel Sylt, wo ich auch die alte, von ihren Bewohnern zur Zeit verlassene Landvogtei besuchte; […].“ Dass Storm Sylt als die „Sageninsel“ bezeichnet, kam nicht von ungefähr. Als der junge Advokat im Jahre 1843 Sagen aus seiner nordfriesischen Heimat sammelte und gemeinsam mit seinem Freunden Theodor Mommsen die Veröffentlichung ihres umfangreichen Materials plante, durchforstete er ältere Jahrgänge des „Husumer Wochenblatts“, in dem der Sylter Lehrer C. P. Hansen eine Reihe von Sagen von den Inseln Föhr und Sylt und aus Nordfriesland veröffentlicht hatte. Dabei stieß er auch auf folgende Erzählung:

Das Bröddehooggespenst.

(Eine nordfriesische Sage.)

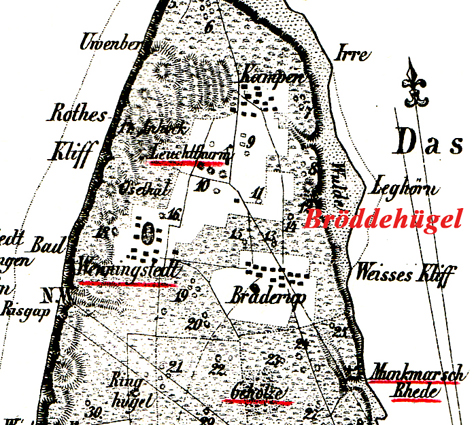

Auf dem Rücken der düstern Heide, welche die drei Norddörfer der Insel Sylt umgibt, erheben sich eine Menge Grabhügel, die zum Teil noch in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit mit Kellern, Urnen, Asche, steinernen oder kupfernen Waffen und einem bedeckten Gange nach Südost erhalten sind, und an welche sich manche interessante Sage der Vorzeit knüpft. Einer dieser Hügel liegt fast an dem höchsten Punkte der Insel zwischen Kampen und Braderup und heißt der Bröddehoog (Brütehügel). Von alters her setzt dieser Hügel oder vielmehr ein rätselhaftes, auf demselben spukendes Wesen einen großen Teil der friedlichen Bevölkerung dieser Gegend in Unruhe. Meine Nachforschungen in Betreff dieser Erscheinung haben zu keinem bedeutenderen Resultat als der nachfolgenden Sage geführt:

In alten Zeiten gab es hier auf dem Lande Sylt, nach Kielholt's glaubwürdiger Aussage, sehr reiche Leute. Einer der Bewohner dieser altfriesischen Berg- oder Nordwestharde hatte sich vorzugsweise große Schätze gesammelt; er hatte nämlich in vielen Jahren Seeräuberei und betrügerischen Seehandel getrieben, und war endlich mit seinem erbeuteten Gelde glücklich heimgekehrt. Wie alle diejenigen, welche sich auf unrechtmäßige Weise bereichert haben, war er misstrauisch gegen jedermann, und suchte daher seine Schätze möglichst den Augen seiner Landsleute zu entziehen. Er entdeckte in dem erwähnten Hügel einen günstigen Ort seinen Reichtum zu verbergen; denn als er eines Tages den Hügel ersteigen wollte, stieß sein Fuß zufällig an einen großen platten Stein, dieser rollte zur Seite hinunter, und eine bedeutende Öffnung tat sich vor ihm auf. Er kroch hinein, sah sich um, und fand einen irdenen Topf nebst einiger Asche und einem zweischneidigen Dolche in der Höhle. Übrigens war das altertümliche Totengewölbe ungewöhnlich geräumig, und er beschloss sogleich seine Schätze hier in Sicherheit zu bringen. Er führte seinen Vorsatz in einer finstern Nacht aus, verschloss alsdann die Öffnung mit dem Steine und ging wieder fort.

Doch die Sorge für sein Geld ließ den Geizigen auch jetzt keine Ruhe finden. Jede Nacht schlich er heimlich wieder nach seiner Schatzkammer, saß hier stundenlang auf seinem Geldkisten, überzählte seinen Reichtum, freute sich desselben, und war am Tage bei den Seinigen und ruhete aus. - Schon damals sprach mancher nächtliche Wanderer davon, dass es an jenem Hügel nicht richtig sei, indem er in demselben ein Geräusch oder auf dem Hügel eine dunkle Menschengestalt bemerkt haben wollte; allein das damalige Zeitalter ließ den Gedanken an eine Untersuchung solcher nächtlichen Erscheinungen gar nicht aufkommen, und alles wurde den unterirdischen Zwergen, die ebenfalls in den Grabhügeln hausen sollten, zur Last gelegt. - Ab und zu, wenn ihm die Sorge um sein Geld dazu Ruhe ließ, schlich der Habsüchtige in einer finstern, stürmischen Nacht mit einer Laterne nach dem nahen Strande, ahmte mit derselben die Bewegung eines segelnden Schiffes nach, und suchte dadurch die vorüberfahrenden Schiffer irre zu leiten und auf den Strand zu locken. Hatte er diesen Zweck erreicht, so plünderte er die armen, ermatteten Schiffbrüchigen aus, oder führte sie in seine Höhle, ermordete und beraubte sie dort wenn sie schliefen, und scharrete ihre Leichname ein.

Als seine zwei Söhne heranwuchsen, wusste er nichts Besseres für ihre Erziehung zu tun, als dass er sie frühzeitig nach der Mordhöhle führte, ihnen seine Reichtümer zeigte, sie deren Besitz und Vermehrung als das größte Glück schätzen lehrte, und sie anleitete, seine Lebensweise dereinst fortzusetzen. Schon begannen die Söhne an den nächtlichen, abenteuerlichen Wanderungen, und an dem Brüten auf den Goldeiern - wie der Vater den Aufenthalt in der Höhle nannte - Vergnügen zu finden; schon begaben sie sich bisweilen auch ohne den Vater nach dem Strande oder dem geheimnisvollen Orte wenn ringsum die Nacht ihre schwarzen Fittige über die stille Gegend ausgebreitet hat, als ein unerwarteter Umstand der Erziehung und dem ganzen Glücksgebäude ein denselben würdiges Ende machte. Einst in einer dunklen Gewitternacht waren die Söhne nach dem Goldkeller gegangen, den verborgenen Schatz zu bewachen. Ihre Rückkehr verzögerte sich jedoch von Stunde zu Stunde. Das Gewitter hatte furchtbar getobt, war indes vorüber; ja es begann bereits der Morgen im Osten zu dämmern, und noch immer erschienen sie nicht. Da konnte der Vater seine Sorge und Ungeduld nicht länger zügeln. Er begab sich nach der unterirdischen Behausung; doch - wer malt seinen Schrecken? - der Keller war eingestürzt, seine Söhne waren lebendig begraben, die Schätze waren verschwunden.

In dem Gram über das traurige Ende, welches er seinen eigenen Kindern bereitet hatte, und über den Verlust seines Reichtums verlor der Unglückliche den Verstand, und endigte durch Selbstmord sein verfehltes, nutzloses Leben.

Doch auch im Grabe hatte er keine Ruhe. Es zog ihn immer wieder hin zu dem Hügel, zu seinen Kindern und seinen Schätzen; und fortwährend umschwebt noch jetzt die alte Grabesstätte und Goldkammer ein wunderbares Etwas, das sich bald durch ein leises Seufzen oder Stöhnen, bald durch ein unbestimmtes Nebelgebilde, bald endlich als bleichen, bekümmerten Greis bemerkbar macht.

Dass der Hügel dem gleichsam noch immer über den verborgenen Schätzen brütenden Gespenste den Namen Bröddehoog oder Brütehügel zu verdanken hat, wird diesem nach dem Leser auch ohne meine Versicherung einleuchten.

C. P. Hansen in: Privilegirtes Wochenblatt, Nr. 34, Husum, den 20.8.1837.

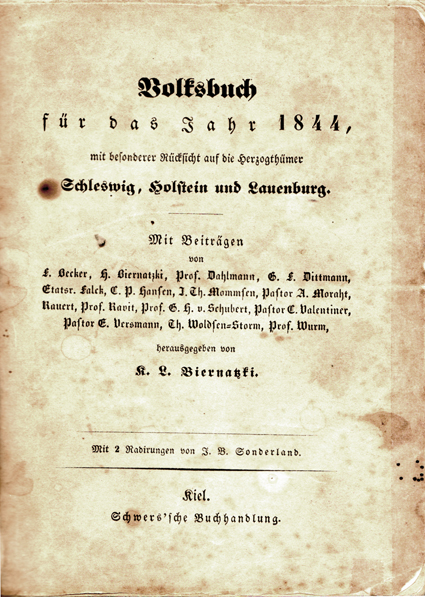

Storm schrieb unter anderen auch diese Sage ab, bearbeitete den Text und schickte ihn mit anderen an Theodor Mommsen nach Kiel. In einem Beitrag für das neue „Volksbuch für das Jahr 1844 mit besonderer Rücksicht auf die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg“, das der Friedrichstädter Rektor Karl Leonhard Biernatzki herausgab, kündigten Storm und Mommsen ihr Vorhaben an und warben bei den Gebildeten in den Herzogtümern um Mitarbeit.

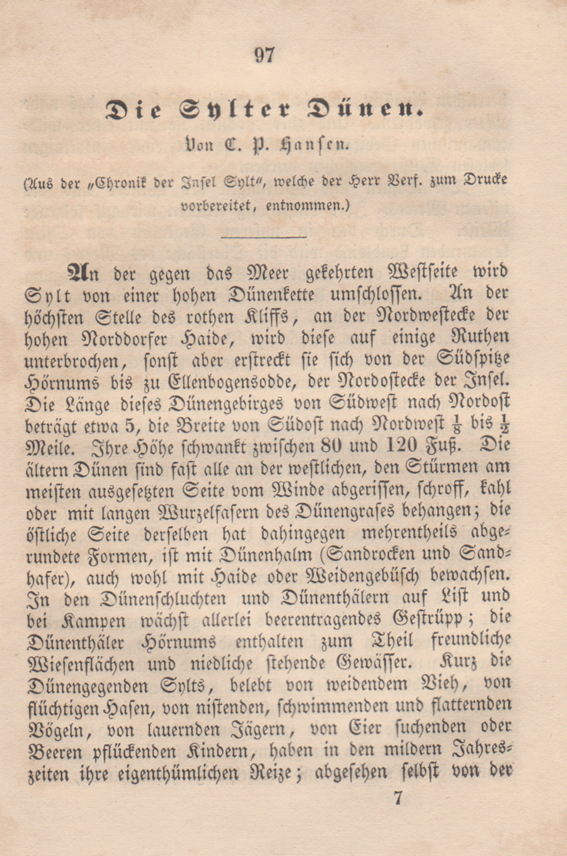

C. P. Hansen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach kleinere Beiträge zur Geschichte und zur Topographie seiner Heimatinsel veröffentlicht, darunter auch im Volksbuch von 1844 einen Beitrag über die Sylter Dünen, in dem er ihre Entstehung und Gestalt beschreibt sowie erste Schutzmaßnahmen und einige Sagenmotive erwähnt. Auch diesen Aufsatz hat Theodor Storm aufmerksam gelesen.

Am 11.4.1843 schrieb der Husumer Stadtphysikus Georg Nikolaus Wülfke im Auftrage von Storm an Christian Peter Hansen und lud ihn zur Mitarbeit an einem geplanten Volksbuch und an einer Sagensammlung, die von einem Kreis Studenten an der Kieler Universität um Mommsen und Storm 1842 in Angriff genommen worden war. Ein Aufruf zur Mitarbeit an der Sammlung von „Schleswig-Holsteinischen Sagen“ erschien im ersten Band von Biernatzkis Volksbuch (für 1844), an dem Hansen selber mitgearbeitet hatte.

Wir geben hier eine Probe unsrer Sammlung, wie sie dem Raume dieses Buches angemessen ist. Wenn unser Plan hiedurch zur Kunde unserer Landsleute kommt, wird, wie wir hoffen, das Interesse, welches bis jetzt in unserm Kreise uns entgegenkam, auch Unbekannte veranlassen, mit uns in Verbindung zu treten, und dem vaterländischen Unternehmen, zu dem wir den Grund gelegt haben, ihre Förderung nicht zu versagen. Die schlichte Fassung, in der wir die Sagen mittheilen, liegt in unserm Plane; denn für die Auffassung eines Zweiges des innern Volkslebens ist die schmuckloseste Darstellung die beste. Leider ist die Ansicht noch sehr verbreitet, dass eine Sage erst durch novellistische Gestaltung oder gar durch Verifizierung präsentabel werde – eine Idee, die nicht bloß verkehrt ist, indem sie die Volkssagen verdirbt, ohne Gedichte zu schaffen, sondern auch unrecht, weil sie gegen die Pietät verstößt, die wir dem Nachlasse unsrer Vorfahren schuldig sind. Treue Auffassung und einfache Darstellung sind die Gesetze, die wir uns vorgesetzt haben, und nur innerhalb dieser Grenzen darf die Form sich geltend machen. Wir richten schließlich an Alle, welche Sagen zu schätzen und mitzuteilen wissen, die Bitte, entweder durch einen der Herausgeber oder durch die Verlagshandlung dieses Buches uns ihren Beitrag zu einem Werke zukommen zu lassen, das in der Reihe der Sagenbücher der Deutschen Provinzen schon zu lange vermisst wird.

Volksbuch für das Jahr 1844, Kiel 1844, S. 83.

Volksbuch für das Jahr 1844

C. P. Hansen fertigte – durch diese Einladung und Aufrufe angeregt – ein umfangreiches Manuskript (200 Seiten) mit 81 Sagen und Erzählungen an, das er Mitte März 1844 an Storm schickte, der es erst einige Monate später an Müllenhoff weiterleitete. Aus diesem Manuskript übernahm Müllenhoff etwa 40 Sagen in seine Veröffentlichung, die 1845 in der Schwers‘sche Buchhandlung, Kiel erschien.

Da Hansen seine Sagen gerne erzählerisch ausschmückte, „purifizierten“ Storm, Mommsen und Müllenhoff die Texte und arbeiteten den Kern der Sagen heraus. Die Erzählung vom Bröddehooggespenst erschien in den Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg in einer sehr eingekürzten Fassung.

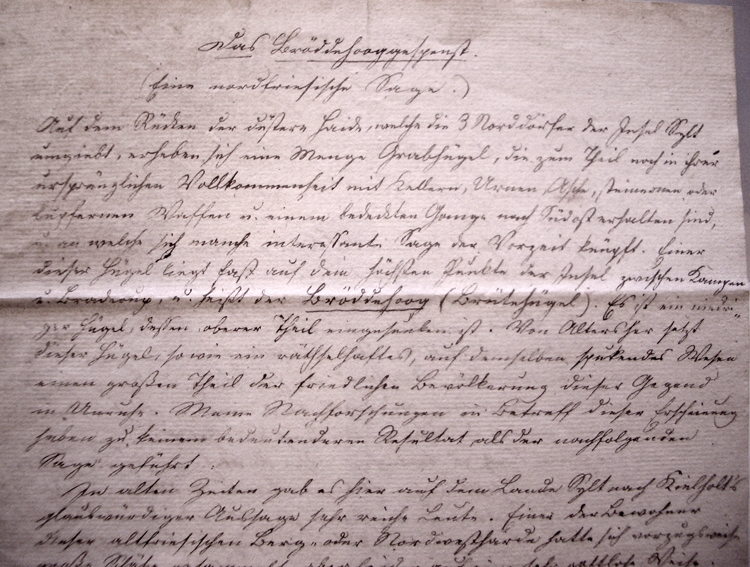

C. P. Hansen aber war enttäuscht darüber, dass von seiner umfangreichen Sammlung nur wenige und dann auch noch sehr eingekürzte Texte abgedruckt worden waren und veröffentlichte in den Folgejahren viele seiner Sagen in erweiterter Fassung in seinen Büchern. Hier folgt die Einleitung aus einer seiner erweiterten Fassungen der Sage, die er 1837 im Husumer Wochenblatt veröffentlicht hatte, nach der Handschrift, die von der Söl’ring Foriining in Keitum aufbewahrt wird:

Das Bröddehooggespenst.

(Eine nordfriesischeSage.)

Auf dem Rücken der düstern Haide, welche die 3 Nordddörfer der Insel Sylt umgiebt, erheben sich eine Menge Grabhügel, die zum Theil noch in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit mit Kellern, Urnen, Asche, steinernen oder kupfernen Waffen u. einem bedeckten Gange nach Südost erhalten sind, u. an welche sich manche interessante Sage der Vorzeit knüpft. Einer dieser Hügel liegt fast auf dem höchsten Punkte der Insel zwischen Kampen u. Braderup, u. heißt der Bröddehoog (Brütehügel). Es ist ein niedriger Hügel, dessen oberer Theil eingesunken ist. Von Alters her setzt dieser Hügel, so wie ein räthselhaftes, auf demselben spukendes Wesen einen großen Theil der friedlichen Bevölkerung dieser Gegend in Unruhe. Meine Nachforschungen in Betreff dieser Erscheinung haben zu keinem bedeutenderen Resultat als der nachfolgenden Sage geführt.

Nördlich von Braderup in der Feldmark findet man eine Reihe bronzezeitlicher Grabhügel. Im Raisihoog soll Zwergenkönig Finn seinen Wohnsitz gehabt haben, im Bröddihoog, der gleich rechts am Weg nach Kampen liegt, wohnt das Brödehoog-Gespenst.

„Noch im Jahre 1844 erzählte man sich oft von dem vermeintlich gesehenen Bröddehooggespenst, und das Interesse daran war so lebhaft auf der Insel, dass sich auf Verabredung am 23. November 1844 ca. 40 Personen nach dem Hügel begaben, um denselben durchzuwühlen und sorgfältig zu untersuchen. Der Erfolg dieser Bemühung entsprach freilich nicht den Erwartungen der Gräber, trug aber wesentlich dazu bei, den Aberglauben und das abergläubische Gerede auf Sylt zu vermindern.

Eine der Handschriften Hansen mit der Einleitung zur Bröddehoog-Sage

Ungefähr 3 Fuß innerhalb des äußeren Randes fand man eine kreisförmige Reihe von Feldsteinen, und ca. 6 Fuß weiter einwärts an der Südseite einen kleinen Keller von 1½Fuß im Quadrat und 1 Fuß Tiefe, mit Erde, halb verbrannten Knochen und Holzkohlen angefüllt. Etwas nördlicher an der Ostseite des Hügels standen drei kleine Urnen, welche mit glatten Steinen umgeben waren, aber bei der geringsten Berührung auseinander fielen. In derselben Entfernung von dem äußeren Rande des Hügels, aber an dessen Südseite, fand man einen größeren Keller, welcher durch pyramidenartig auf einander gehäufte Steine gebildet war. Dieser Keller maß in NNW. uns SSO. 3½Fuß in die Länge, bei 1½ Fuß Breite und 1½ Fuß Tiefe. Der ganze Keller war ziemlich mit Erde ausgefüllt; oben auf der Erde lag jedoch, und zwar an der Ostseite, ein zweischneidiges bronzenes Schwert von 23/4 Fuß Länge und 17/7 Zoll mittlerer Breite. Der Griff des Schwertes war 3 Zoll lang und 1 Zoll breit, war platt und dünn mit drei Löchern und etwas hervortretenden Rändern versehen, aber ohne Knopf und ohne irgendwelche Zierraten. Es schien, als ob es ehemals in einer hölzernen aber längst vergangenen Scheide gesteckt habe. – Auf dem Boden des Kellers an dessen Westseite fand man noch eine kleine Urne mit schwarzer fetter Erde gefüllt. – Das war der Inhalt des Hügels, der so viel Unruhe auf der Insel hervorgerufen hatte.“ (C. P. Hansen: Sagen und Erzählungen der Sylter Friesen, S. 59f.)

C. P. Hansen: Der Grabkeller des Kolkhoogs bei Braderup auf Sylt (1861), kolorierte Zeichnung

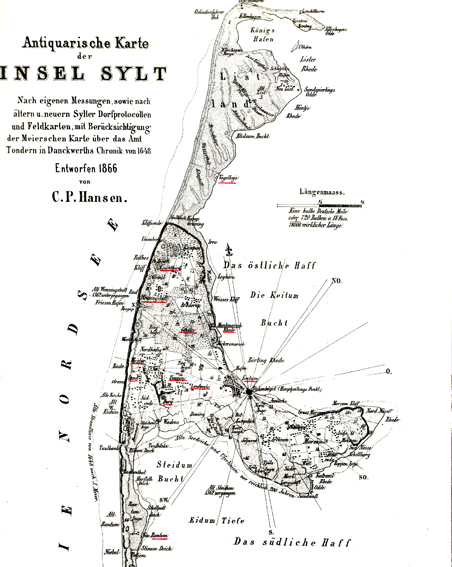

Karte der Insel Sylt von C. P. Hansen, Ausschnitt mit der Gegend um Braderup. C. P. Hansen: Sagen und Erzählungen der Sylter Friesen, 2. Auflage 1875

Und noch eine zweite Sage von der Insel hat Storm in seine Sammlung aufgenommen und zwar und die Sage vom Dikjendäl.

Der Dikjendälmann

In der Gegend des alten Eidums auf Silt liegt das Dünenthal Dikjendäl. Hier strandete einst in einer Sturmnacht (man sagt in der Christnacht des Jahres 1713) ein in Archsum wohnender Schiffer. Mit großer Gefahr und Mühe rettete er sich und seinen Geldkasten auf den heimatlichen Strand und hoffte einen menschenfreundlichen Landsmann zu finden, der sich seiner annehmen, ihn erquicken und zu den Seinigen führen würde. Doch raubgierige Strandläufer hatten seine Ankunft und seinen Geldkasten bemerkt und statt sich seiner anzunehmen fielen sie mitleidslos über ihn her, schlugen ihn mit ihren Knitteln zu Boden und verscharrten ihn in den Sand. Noch einmal richtete sich der Sterbende wieder empor, doch die Unmenschen traten mit Gewalt den Kopf des Unglücklichen in den weichen Grund, hieben seinem stets wieder aufstrebenden rechten Arm die Hand ab und schleppten den Geldkasten davon. Seit der Zeit wandert, den blutigen Stumpf des abgehauenen Armes emporrichtend und Gerechtigkeit fordernd, allnächtlich in jenem Dünenthale, wo der Mord geschah, ein Gespenst umher, das nach dem berüchtigten Thale der Dikjendälmann genannt wird.

Erstdruck mit dem Untertitel „(Eine nordfriesische Sage.)“ In: Husumer Wochenblatt in der „Notiz-Tafel“ zu Nr. 52 vom 25. Dezember 1836 mit der Unterschrift „H.v.S.“, das ist „Hansen von Sylt“.

Rantum. Lithografierte Postkarte um 1900 (Ausschnitt)

Am 16. August unternahm eine kleine Gesellschaft einen Ausflug nach Rantum, dem kleinen Dorf rund sechs Kilometer südlich von Westerland, dort wo wie Insel am schmalsten ist und zwischen West- und Ostküste nur ein paar hundert Meter Dünenlandschaft emporragt.

Dabei waren die Storms, die Damen Schiff und die Geschwister Tiedemann. Storm notierte in sein Tagebuch: „der einsame Strand, die silberne Dünendistel, Rettungsstation“.

Der Strand zwischen Westerland und Rantum. Foto aus dem Besitz der Storm-Familie um 1890

In der Sylter Kur-Zeitung vom 22. Juni 1887 war aus der Feder von Julian Pollacsek zu lesen:

„Aus dem Sylter Badeleben.

Gewiss möchte jeder unserer Badegäste gern die interessanten und landschaftlich fesselnden Punkte unseres wogenumspülten Eilandes kennen lernen. Einige der eifrigsten Verehrer und langjährigsten Besucher Westerland‘s verfehle nie, während ihres alljährlichen hiesigen Aufenthaltes mehrere Male nach dem Dörfchen Rantum zu wandern. Dasselbe liegt südlich von Westerland der schmalsten Stelle der Insel, eingeschlossen von den Dünen und dem Wattenmeere, inmitten grüner Wiesen. Früher ein ansehnliches Dorf, sind vor etwa einem halben Jahrhundert die dem Meere zunächst gelegenen Häuser vom Sande verweht worden, und die einsame Düne bedeckt jetzt den Ort, wo fröhliches Leben einst sich regte. Ein idyllischer Rest des Ortes präsentiert sich dem Spaziergänger nach eineinhalbstündiger Wanderung von Westerland aus. Den Weg nimmt man zuerst direkt über die Wiesen und gelangt alsdann an die Ufer des Wattenmeeres, welches durch eine zahlreiche und interessante Vogelwelt belebt ist. Eine freundliche und der Örtlichkeit entsprechende Bewirtung findet man in Rantum; dem ermüdeten Spaziergänger ist sogar Gelegenheit zur Rückfahrt gegeben.“

Carl Berenberg beschreibt diese Gegend Sylts folgendermaßen: „Zu dem Westerländer Kirchspiele gehört auch das nur aus etwa einem halben Dutzend Häusern bestehende Dorf Rantum, welches an der östlichen Seite der Halbinsel Hörnum wieder angebaut ist, indem Altrantum teils von den Fluten in's Meer gerissen, teils von den nach Osten wandernden Sanddünen verschüttet wurde. Diese Halbinsel Hörnum erstreckt sich südlich von Westerland in einer Länge von etwa 2 geographischen Meilen und einer Breite von 1/8 bis 1/4 geogr. Meile.“

Das Dikjen-Deel bei Eidum heute

Wer zwischen Westerland und Rantum zum Strand gehen wollte, musste die Dünen und ein Tal durchqueren, das Dikjen-Deel (friesisch Deich-Ende-Tal) genannt wird. Der Name wird heute auf einen bereits im Mittelalter zerstörten Deich zurückgeführt. Theodor Storm war mit diesem Tal zumindest aus einer Erzählung des Sylter Chronisten C. P. Hansen vertraut. Er hatte bereits in der Weihnachtsausgabe 1836 des Husumer Wochenblatts eine ausgeschmückte Erzählung gelesen und dann als Mitarbeiter des von dem Friedrichstädter Rektors Karl Leonhard Biernatzki herausgegebenen „Volksbuch für das Jahr 1844“ unter der Überschrift „Sagen von Seeräubern“ folgenden Text gefunden, den er in seine Sagensammlung aufnahm, die 1845 in Kiel von Karl Müllenhoff herausgegeben wurde:

In der Gegend des alten Eidums (eines Dorfes) strandete einst in einer Sturmnacht ein in Archsum wohnender Schiffer. Mit großer Gefahr und Mühe rettete er sich und seinen Geldkasten auf den heimatlichen Strand, und hoffte einen menschenfreundlichen Landsmann zu finden, der sich seiner annehmen, ihn erquicken und zu den Seinigen führen würde. Jedoch er wurde schrecklich getäuscht. Raubgierige Strandbewohner hatten seine Ankunft und seinen Geldkasten bemerkt, und statt sich seiner anzunehmen fielen sie mitleidlos über ihn her, schlugen ihn mit ihren Knitteln zu Boden und verscharrten ihn in den Sand. Noch einmal richtete sich freilich der Sterbende wieder empor, doch die Unmenschen traten mit Gewalt den Kopf des Unglücklichen in den weichen Grund hinein, hieben seinem stets wieder aufstrebenden rechten Arme die Hand ab, und schleppten den Geldkasten davon. Seit der Zeit wandert, den blutigen Stumpf des abgehauenen Armes emporhebend und Gerechtigkeit fordernd, allnächtlich in jenem Dünenthale, wo der Mord geschah, ein Gespenst umher, welches nach dem berüchtigten Thale der Dikjendälmann genannt wird.

C. P. Hansen in Volksbuch 1844, S. 102.

Der Strandraub war noch im 17. Jahrhundert auf Sylt wichtige Einnahmequelle, vor allem in Rantum. C. P. Hansen schrieb in einem Brief vom Februar 1872: „Wohl wird hier auf Sylt am Strande in alter roher Weise nicht mehr gestohlen. Allein es gibt noch sonst der Übelstände in Betreff des Strandwesens hier wie überall viele. Die Strandvögte sind unbesoldet, unbeaufsichtigt, mehrenteils zu schwach, zu nachlässig, haben zu große l bis 2 Meilen lange Stranddistrikte zu beaufsichtigen, kümmern sich in den stürmischen, dunklen Herbst- und Winternächten jedoch wenig um die Bergung der Schiffbrüchigen; daher viele derselben hülflos umkommen. […]

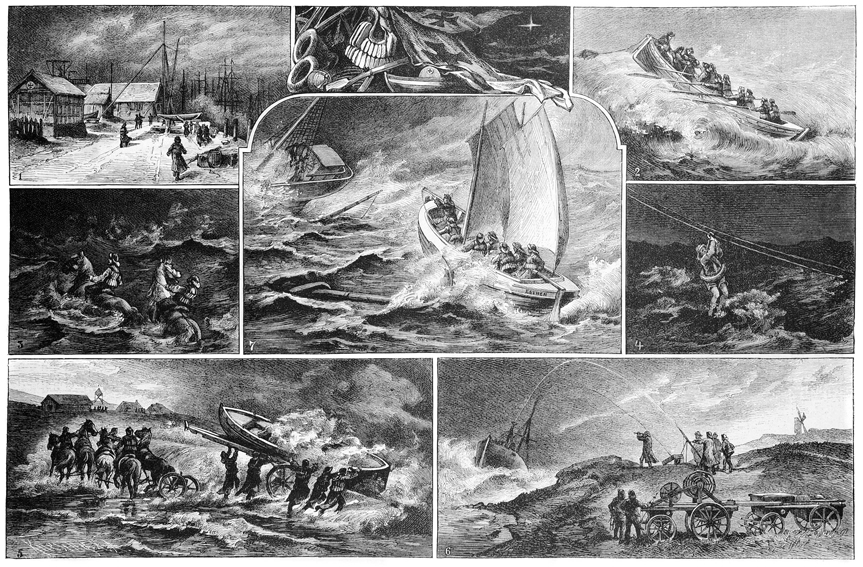

Holzstich in: Die Gartenlaube, 1867

Wie bedeutend aber gewöhnlich die Zahl der Schiffbrüche und der Menschenverluste an dem Weststrande der Insel Sylt ist, mögen Sie daraus erkennen, dass in den ersten 70 Jahren des 19. Jahrhunderts hieselbst bereits 140 Strandungsunfälle vorgekommen, von welchen 52 auf Hörnum, 30 bei Westerland, 27 bei Kämpen und 31 bei List vorgefallen sind. Die Zahl der bekanntgewordenen in den letzten 300 Jahren (von 1571 bis 1871) bei Sylt umgekommenen Schiffbrüchigen beträgt nach sicheren Quellen bereits 373, von welcher allein bei dem öden Hörnum im Ganzen 266 ihr Leben einbüßten. Nicht zu gedenken der vielen nicht bekannt gewordenen Ertrunkenen hieselbst und von 32 hieselbst seit 1855 angespülten fremden Leichen. Da nun Hörnum der Schauplatz des meisten Unglücks und ohne Rettungsmittel für Schiffbrüchige bisher ist, so scheint es mir notwendig zu sein, dass eine Rettungsstation oder mindestens eine zweite Strandvogtei auf der Südspitze Hörnums, des für einen Strandvogten viel zu großen Rantumer oder Hörnumer Stranddistrikts, errichtet werde.“ (Manfred Wedemeyer: Ein unbekannter Brief von C. P. Hansen. In: Die Heimat, 29. 1985, S. 24-27.)

Dünen vor Westerland. Zeichnung um 1860

Die Vorbereitungen für ein neues Strandungsgesetz hatten schon begonnen, als C. P. Hansen diesen Brief niederschrieb. Im Mai 1874 trat eine verbesserte Strandungsordnung in Kraft.

Als Mitarbeiter und Leser der „Gartenlaube“ konnte Theodor Storm sich über den Stand des Rettungswesens an der an der deutsche Küste genau informieren: „Sobald das Signal von einer Strandung eintrifft, werden die zum Vorspann verpflichteten Strandbewohner benachrichtigt, und bald rollt der schwere Bootswagen der schäumenden See zu. Dieser Wagen, von mächtig starkem Bau, ist so eingerichtet, dass ein Zapfen, welcher die Vorderräder mit dem übrigen Wagengerüst verbindet, herausgezogen werden kann, wodurch das Gerüst in die Höhe steigt und eine schiefe Ebene nach rückwärts bildet, um so das Boot sanft in die herankommenden Wogen gleiten zu lassen. Im Ganzen geht dieses „Abprotzen“ ohne ungewöhnliche Schwierigkeiten von Statten, manchmal aber wird es von der stärker heranrollenden See gestört, was bei schwerem Unwetter geradezu gefahrdrohende Situationen herbeiführen kann, ja die Mannschaft hat schon Pferde und Wagen nebst Boot ihrem Schicksal überlassen müssen, um durch schleunige Flucht das eigene Leben zu retten.

Ist das Boot flott, so wird das Steuerruder eingehängt, und nun beginnt der zweite, schwierigere Teil der Aufgabe, das Auslaufen. Es gilt die Brandungslinie zu durchbrechen. An unseren flachen Küsten ist oft, soweit das Auge reicht, nur eine schäumende brodelnde Masse zu erblicken, in welche hin einzutauchen der Laie für rein unmöglich hält – der gefährlichste Augenblick aber kommt weit draußen, da wo die mächtigste Brandung steht, das heißt da, wo die heranrollende Sturmwelle sich zuerst in größerer Tiefe bricht, und zwar ist das Boot hier einer doppelten Gefahr ausgesetzt. Erstens nämlich: es gelangt nicht auf die Brandungswelle hinauf und überschlägt sich, ähnlich wie ein Pferd, nach rückwärts, oder es wird quer gefasst und überrollt. Zweitens: das Boot gelangt glücklich über die Brandungswelle, schlägt aber in der jenseitigen Talsenkung der Welle auf den Grund. Es kommt dabei alles auf die Geistesgegenwart und schnelle Berechnung des Bootsführers an, indem er, ähnlich wie der Reiter dem Pferde die Zügel, dem Boote bald mehr, bald weniger Fahrt gibt.

Einmal im Bereiche der regulären See, hat das Boot weniger zu befürchten, bis die Gefahr bei der Annäherung an das Wrack wieder zuzunehmen beginnt. Schon in einiger Entfernung vor demselben sieht sich das Boot durch treibende Spieren und dergleichen bedroht; am Wrack selbst aber tritt wiederum ein höchst gefährlicher Moment ein, um so gefährlicher, wenn die Annäherung von der Luvseite geschieht. Es gehört keine große Phantasie dazu, sich die Schwierigkeiten zu vergegenwärtigen, welche sich dem Anlegen an ein von der Brandung überspültes Wrack darbieten, auch ungerechnet die von stürzenden Masten drohende Gefahr. Steht eine derart heftige Brandung am Wrack, dass eine Annäherung unmöglich ist, so wird mit der Cortes’schen Büchse eine Leine hinübergeschossen und die Verbindung auf diese Weise hergestellt – eine Situation, wie sie unser Mittelbild zeigt.

Bilder aus dem Wirken der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Nach der Natur gezeichnet von F. Lindner.

1. Rettungsstation Cuxhaven

2. In der Brandung

3. Zuführung der Leine durch Reiter

4. Die Hosenboje.

5. Das Abprotzen

6. Der Raketenschuss

7. Das Rettungsboot.

Holzstich aus: Die Gartenlaube, 1880, Heft 4, S. 61

Ist die zu rettende Mannschaft geborgen, so geht es auf den Rückweg und damit der im Grunde allergrößten Gefahr in die Arme: dem Einlaufen durch die Brandung, welches ähnliche Schwierigkeiten wie das Auslaufen bietet, nur da dieselben durch die nachfolgenden Wassermassen gesteigert werden. Es handelt sich für das Boot darum, immer da auf dem Rücken der Welle zu bleiben, wo ihr Durchmesser am stärksten ist, ein Manöver, das auf verschiedene Weise durchgeführt wird; unser Bild rechts oben zeigt ein solches, wo zwei Ruderer rückwärts gesetzt werden, um das Boot immer auf die Woge hinaufzurudern. Zu gleichem Zwecke benutzt man den hinter dem Steuer sichtbar werdenden sogenannten Schlepper, einen leinenen Beutel in Form eines Kaffeesackes, der, durch einen Reifen offen gehalten, das Wasser einschluckt und so zurückhaltend wirkt. In Ermangelung eines solchen Schleppers werden auch beliebig andere Gegenstände, die gerade zur Hand sind, verwendet. Endlich ist auch das Ausgießen von Öl ein die Brandung beruhigendes Mittel, dessen Wirkung eine geradezu zauberhafte ist, und dies umso mehr, je weniger der Zusammenhang der Erscheinungen vor Augen liegt.

Da nun aber das Umschlagen des Bootes trotz aller Verbesserungen dennoch als eine Gefahr immer bestehen bleibt, so musste für den über Bord gehenden Mann ein letztes Rettungsmittel geschaffen werden, und als ein solches bewährte sich vorzüglich die Korkjacke, ein aus gegliederten Korkstücken zusammengesetzter Kürass, der einen Menschen 24 Stunden über Wasser zu halten vermag.

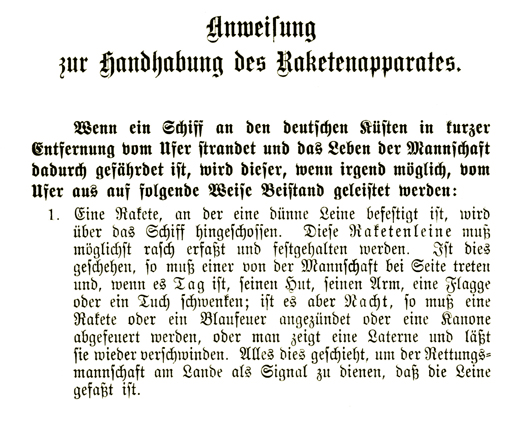

Für den Fall, dass das Boot das Wrack nicht erreichen kann, tritt, sobald dasselbe nicht weiter als 500 Schritt vom Strande abliegt, die Rakete in Tätigkeit. Dieselbe hat im Allgemeinen die Konstruktion der Kriegsraketen, für den speziellen Zweck modifiziert durch das Spandauer Feuerwerks-Laboratorium. Neben der Rakete gibt es auch noch Mörser, doch ist die Rakete wegen mehrfacher Vorzüge an unseren Küsten fast allein in Gebrauch. Das abgesandte Wurfgeschoß führt nur eine dünne Leine über das Wrack, wo dieselbe von der Mannschaft aufgefangen wird; vermittelst dieser Leine wird sodann das Rettungstau nebst einem Läufer an Bord geholt, und dann mit Hülfe des letztern wieder eine Hosenboje, in welcher nun ein Mann der Mannschaft nach dem andern an Land gezogen wird. Unser Mittelbild rechts zeigt einen Mann in dieser scheinbar höchst gefährlichen Situation, die aber in Wirklichkeit für den Betreffenden die sichere Errettung bedeutet.

Unser linkes Mittelbild zeigt noch zwei Reiter in der Flut, einem Wrack zustrebend; wir haben diesen Moment der Vollständigkeit wegen beigefügt, ohne dass damit eine regelmäßige Form der Rettung dargestellt werden soll – es ist aber vorgekommen, dass Reiter einem naheliegenden Wrack über Prielen hinweg bei nicht zu stürmischer See Leinen zugeführt haben; freilich gelang die Schwimmtour von acht Pferden nur zweien.“

Ferdinand Lindner: Das Rettungswesen an der deutschen Küste. In: Die Gartenlaube, Heft 4 1880, S. 60-64.

Ein Mann mit Korkjacke bedient den Raketenapparat. Abbildungen bei Manfred Wedemeyer: Gott segne das Rettungswerk, S. 29

Carl Berenberg schreibt, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts an der deutschen Nordseeküste jährlich rund 50 Segelschiffe in Seenot gerieten. Rettungsboote waren kaum in Einsatz, es mangelte an Leuchttürmen und Seezeichen, die die Seeleute von Sandbänken und Untiefen warnten. „Auch wenn niemand Schiffbrüchigen den Tod wünscht, ist das Strandgut ein gern gesehenes Zubrot.“

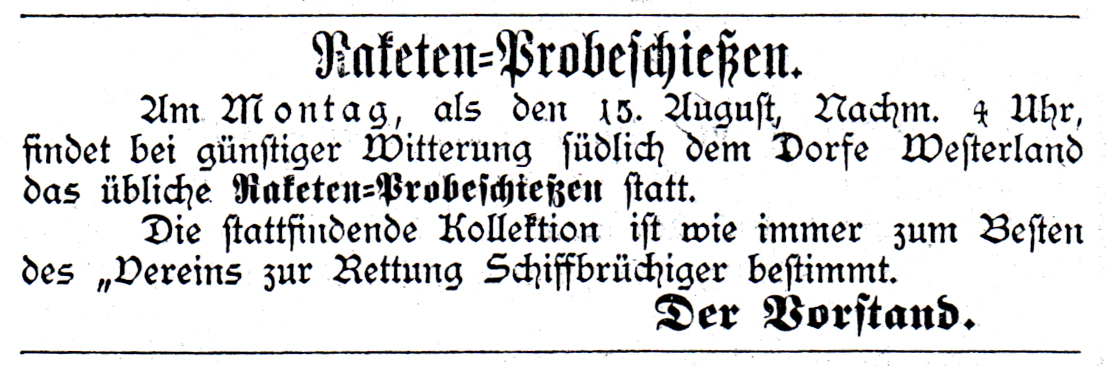

Sylter KurZeitung vom 15. August 1887

Wie es auf Sylt aussah, könne wir ebenfalls bei Carl Berenberg lesen: „Von dem Verein für Rettung Schiffbrüchiger sind auf Sylt 4 Raketenstationen errichtet: die Stationen Rantum, Westerland, Kampen und Ellbogen. Die Schuppen sind aus Backsteinen erbaut und mit Patentdach gedeckt. Ausgerüstet sind dieselben mit einem vollständigen Raketenapparate auf zwei kleinen, vierräderigen Wagen. Außerdem ist im Jahre 1882 auf List, der Nordspitze von Sylt, eine Bootsstation errichtet worden. Das in dem schönen, massiven Schuppen stationierte Rettungsboot ist aus kanneliertem Eisenblech gebaut, 8,40 m über Steven lang, 2,55 breit, 0,83 tief und steht auf einem breiten, aber niedrigen Wagen, mit dem es auf einer Helling direkt aus dem Schuppen zu Wasser gelassen werden kann.“ Carl Berenberg: Die Nordsee-Inseln an der deutschen Küste nebst ihren Seebade-Anstalten, S. 188.)

„Nein, lieber Herr, Beschreibungen und Phantasie reichen nicht aus, sich das wahre Bild von den Gefahren, Mühseligkeiten und Leiden auszumalen, welche das Leben an unseren durchgehends gefährlichen Küsten zu einem so harten machen. Viele Reden fließen nicht vom Munde des wahren Unglücks, der schweren Sorge und Herzensangst, die so oft dort herrschen, man muss dem Allen ins Auge gesehen haben. Nur wer an der Küste wohnt, hat ein Herz für die Not der Seeleute. Ihr Binnenländer schwärmt in Euren Zeitungen von deutschen Flotten, wo aber mit der kalten Tat, ja nur mit der Hand in die Tasche geholfen werden soll, da geht Euch das Meer nichts an.“

Ein alter Seemann erzählt. Deutsche Rettungsaktionen. In: Die Gartenlaube 1867, Heft 17, S. 268.

„Gestern morgen, den 15. des Monats etwa um 6 3/4 Uhr wurde mir die Nachricht, dass ein Schiff unweit nach Norden strandete, überbracht. Ich alarmierte sogleich meine Nachbarschaft und lief nebst mehreren nach dem Rettungsschuppen, um das Rettungsmaterial herauszuschaffen, und alsbald kamen C. Peters und mein Schwiegersohn Hendrichs mit den Pferden im Geschirr und spammten vor die bepackten Wagen, fuhren in vollem Trabe innerhalb der Dünen nach der Strandungsstelle.

An den Strand zu kommen, war infolge des hohen Wasserstandes nicht möglich. Die Brandung schlug hart an die Dünen. Ich war bis auf 200 Schritte der Strandungsstelle nahe, da brach der große Mast des Schiffes. Mit dem Rettungsmaterial angekommen, wurde sofort das Rettungswerk in Tätigkeit gesetzt. Vier Mannschaften haben sich eingefunden, der Strandvogt war zugegen. Das Schiff war schon durch Aufstoßen auf einer Buhne gebrochen, das Hinterteil lag unter Wasser.

Deutsches Normalrettungsboot, 8 m lang und 21/2 m breit Stahlblech (1350 kg) mit einem Tiefgang von 35 cm auch für flache Strandgebiete geeignet. Postkarte um 1900

Die Mannschaft, ich zählte 8 Mann, hielt sich größtenteils auf dem Vorderwrack fest. P. J. Lassen war Feuerwerker bei der Rakete. Jens D. Thiessen handhabte und schoss mit der sog. Pistole die dünne Leine. Mit dem Raketenapparat ist, wenn ich nicht irre, 8mal und mit der Pistole dreimal geschossen. Mit dem ersten Raketenwurf schlug die Leine über das Hinterteil des Wracks und konnte die Mannschaft die Leine nicht fassen, da bei der hohen Brandung selbige sich nur festzuhalten hatten, ein paarmal riss die Raketenleine ab. Die Schüsse mit der Pistole waren sämtlich erfolglos, zwei nahe aufeinanderfolgende hohe Wellen zertrümmerten das ganze Wrack, und die Mannschaft war verschwunden.

Nur ein Mann kam wieder zum Vorschein. Eine darauffolgende Welle riß denselben fort auf nimmer Wiedersehen. Auch habe ich vernommen, dass 4 Mann der unsrigen in Tauen die Düne heruntergelassen waren, um, wenn möglich, Mannschaften zu retten; wobei einer dieser Männer nahe daran war, das Leben einzubüßen. Eine Uhrzeit der gänzlichen Zertrümmerung des Wracks kann ich nicht angeben, in kurzer Zeit war alles von der Strandungsstelle verschwunden.

Der Landvogt wollte nun wissen, wer der Mann war, der sich unter Lebensgefahr die Düne hinabgeseilt hatte. Boysen antwortete: „... dass es der Photograph, jetzige Schulvorsteher Paul Ebe Nickelsen zu hier war, welcher sich durch das Hinunterlassen am Strande in größter Lebensgefahr befand.“ Nickelsen, der bereits Inhaber der Rettungsmedaille war, erhielt am 22. Januar 1882 durch die königliche Regierung in Schleswig eine besondere Anerkennung zugesprochen.“

Augenzeugenbericht des Westerländer Gemeindevorsteher Boysen zu den Ereignissen vor Sylt am 16. Oktober 1881. Zitiert nach Manfred Wedemeyer: Gott segne das Rettungswerk, S. 39ff.

Rettungsboot vor Westerland. Foto um 1890