Theodor Storm: Von jenseit des Meeres

Ein illustrierter Kommentar

Anfang November 1864 hatte der Verleger George Westermann an

Theodor Storm geschrieben: „Ich erlaube mir hiermit, Sie zu Beiträgen für meine

illustrirten deutschen Monatshefte einzuladen, u<nd> würde mich freuen, wenn Sie

für die nächste Januar Nummer Etwas einsenden möchten.“

Theodor Storm – George Westermann. Briefwechsel. Kritische Ausgabe.

Herausgegeben von Anne Petersen. Berlin 2019.

Die Novelle erschien 1865 im Januarheft von „Westermann‘s Illustrirten Deutschen Monatsheften“. Ganz offensichtlich hatte Storm dieses Werk als Antwort auf Westermanns Einladung eingesandt.

Voller Stolz teilte Storm seinem Freund Ludwig Pietsch in Berlin

am 22. November 1864 mit: „Außerdem druckt Westermann in seinen illustr.

Monatsheften – ich habe die Korrektur schon gehabt – eine Novelle von mir ‚Von

jenseit des Meeres. Honorar 150 Taler und die bis jetzt erschienenen zwei

Jahrgänge dieser trefflichen Zeitschrift. – Ist doch etwas!“

Blätter der Freundschaft. Aus dem Briefwechsel zwischen Theodor Storm und

Ludwig Pietsch. Hg. v. Volquart Pauls. Heide 1939, S. 146.

Der Ich-Erzähler sitzt in der Nacht vor der Abreise seines Vetters, des jungen Architekten Alfred, in einem Hotelzimmer. Dieser berichtet ihm ausführlich aus seiner Lebensgeschichte. Die Binnenhandlung beginnt in der Kindheit Alfreds: Im Alter von zwölf Jahren lernt Alfred Jenni kennen: Sie ist die uneheliche Tochter eines wohlhabenden Plantagenbesitzers in der Karibik und einer Kreolin. Sie lebte bisher in einer Erziehungsanstalt in Deutschland, da diese aber geschlossen wurde, soll sie nun für einige Zeit bei Alfred und seinen Eltern leben. Alfred und die fröhliche, lebhafte Jenni werden schnell die besten Freunde. Doch nach ein paar Monaten müssen sie traurig Abschied nehmen, weil eine neue Pension für Jenni gefunden wurde. Zum Abschied schenkt sie ihm einen Ring.

Zehn Jahre später: Alfred ist Architekt geworden, sein älterer Bruder Hans ist verheiratet mit Grete, einer Freundin Jennis aus deren gemeinsamer Zeit in der Pension, und Jenni lebt vorübergehend bei Hans und Grete auf deren Landgut. Eines Sommers besucht Alfred das Landgut und sieht Jenni zum ersten Mal seit ihrer gemeinsamen Kinderzeit. Alfred bemerkt, dass Jenni nachdenklicher und weniger lebenslustig ist als früher: Sie vermisst ihre Mutter, an die sie nur schwache Erinnerungen hat. Ihr Vater ist unterwegs nach Deutschland, um in Pyrmont eine Kur anzutreten und sich danach mit Jenni zusammen niederzulassen. Finanziell hat er Jenni immer gut versorgt, ihr aber in seinen Briefen nie väterliche Liebe zukommen lassen.

Bei Spaziergängen und langen Gesprächen kommen sich Jenni und Alfred immer näher. Eines Tages ist Jenni zu Besuch auf einem Nachbargut, und als sie spät abends zurückkehrt, trifft sie Alfred im Park. Sie gibt ihm ein wertvolles Schmuckstück und bittet ihn, es bei einem Juwelier zu verkaufen; sie verrät ihm aber nicht, wofür sie das Geld braucht. Zudem erbittet sie sich den Ring zurück, den sie ihm in ihrer Kindheit gegeben hat, weil er das einzige Andenken an ihre Mutter ist. Alfred gesteht ihr seine Liebe zu ihr, aber sie glaubt nicht an eine gemeinsame Zukunft, da er, der Weiße, nie ernsthaft um „die Hand einer Farbigen“ anhalten könne.

Als Alfred am nächsten Tag wegen seines Ganges zum Juwelier in die Stadt kommt, sieht er im Hafen eine Brigg, die bald nach Westindien auslaufen soll. Er kehrt zurück aufs Landgut, wo inzwischen Jennis Vater angekommen ist. Alfred hört aus dem Nebenzimmer ein Gespräch zwischen Jenni und ihrem Vater mit: Dieser erklärt ihr, er habe sie nach Europa geschickt, da sie „bei der Abstammung [ihrer] Mutter niemals die Gesellschaft [ihres] Vaters teilen“ konnte. Aus seiner rassistischen Sichtweise musste er die Tochter von der ungebildeten schwarzen Mutter trennen, um Jenni eine gute Erziehung angedeihen zu lassen. Über das Schicksal der Mutter sagt er ihr nur, dass gut für sie gesorgt werde. Jenni bittet ihn, dass er die Mutter nach Europa hole, um mit ihnen zu leben, was er aber ablehnt.

Am nächsten Tag reist der Vater zu seiner Kur nach Pyrmont ab, und Jenni fährt für mehrere Tage in die Stadt, unter dem Vorwand, das Haus einzurichten, in dem sie bald mit ihrem Vater leben werde. Die Trennung nimmt Alfred emotional sehr mit. Als er erfährt, dass Jenni Kleidung an Trödler verkauft hat, um ohne Hilfe ihres Vaters noch mehr Geld zusammenzubekommen, hat er einen Verdacht. Schnell reitet er in die Stadt, und tatsächlich: Die Brigg liegt nicht mehr im Hafen, und Jenni ist unterwegs nach Westindien. Ein Brief von ihr, kurz vor der Abfahrt abgeschickt, bestätigt, dass sie es als ihre „heilige Pflicht“ ansieht, zu ihrer Mutter zurückzukehren und sie aus ihrem Elend zu befreien.

Alfred reist nach Pyrmont, um Jennis Vater zu informieren. Dieser wird erst wütend, doch dann bereut er, was er Jenni und ihrer Mutter angetan hat. Alfred gesteht ihm, dass er Jenni liebt, und so schöpft der Vater Hoffnung, dass er Jenni zurückholen kann. Mit dem nächsten Schiff fährt Alfred in die Karibik ab.

Dort hat Jenni inzwischen ihre Mutter gefunden, die aber gar

nicht im Elend lebt, sondern am Hafen von Christiansted auf Saint Croix ein

Hotel betreibt und gar nicht daran denkt, zu Jennis Vater nach Europa zu gehen.

Jenni fühlt sich unter der (mehrheitlich schwarzen) einheimischen Bevölkerung

unwohl. Auch zu ihrer Mutter will sich keine emotionale Nähe mehr einstellen;

diese versucht sogar, Jenni mit einem ihrer Stammgäste zu verheiraten. Doch

wenige Tage später erscheint Alfred auf der Insel, und mit der schriftlichen

Vollmacht des Vaters kann er Jenni heiraten und nach Europa zurückbringen.

Wikipedia

Die Entstehung der Novelle

Dieter Lohmeier: Kommentar zu „Von jenseit des Meeres“. In: Theodor Storm: Sämtliche Werke. Hg. v. Karl Ernst Laage u. Dieter Lohmeier. Bd. I. Frankfurt a.M. 1987, S. 1193-1197.

Der Stand der Forschung

Christian Demandt/ Philipp Theisohn (Hg.): Storm-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart 2017, S. 269f.

Bei den Literaturangaben fehlt folgender Beitrag:

Chris Weedon: Konstruktion rassistischer Differenz in Theodor Storms Von Jenseit des Meeres. In: David A. Jackson/ Mark G. Ward Hg.: Theodor Storm. Narrative Strategies and Patriarchy. Lewiston 1999, S. 85-107.

Außerdem sind seit 2017 erschienen:

Uwe Japp: Die Faszination des Fremden in Werken Theodor Storms (Auf der Universität, Von Jenseit des Meeres, Draußen im Heidedorf). In: Wirklichkeit und Fremdheit in Erzähltexten des deutschen Realismus. Hg. v. Aihong Jiang u. Uwe Japp. Frankfurt a. M. et al. 2017, S. 59-75.

Melanie Rohner: »Die Hand einer Farbigen« Theodor Storms Von Jenseit des Meeres im literatur- und diskursgeschichtlichen Kontext. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 11. Jg. 2020, S. 11-24.

Melanie Rohner: Venus im Exil. Mythologie und »Rasse« in Theodor Storms Von Jenseit des Meeres. In: Götter-Exile. Neuzeitliche Figurationen antiker Mythen. Hg. v. Ralph Hafner u. Markus Winkler. Heidelberg 2020, S. 87-100.

Philipp Theisohn: Storms Von Jenseit des Meeres oder Die Restitution der Familie aus der infernalen Schönheit. In: STSG 70 (2021), S. 5-30.

Das Personal

Die Personen, die in den Erzählungen auftreten, werden nur durch Vornamen und familiäre Beziehungen gekennzeichnet. Der Rahmenerzähler bleibt namenlos; er ist ein älterer Freund von Alfred.

Alfred, der zentrale Ich-Erzähler der Novelle, ist Sohn von wohlhabenden Eltern, bei denen Jenni zeitweise lebt (sie ist keine Verwandte, wohnt aber im Elternhaus). Es handelt sich um eine Kaufmanns- und Senatorenfamilie, die Storm nach dem Vorbild der Vorfahren seiner Mutter, der Familie Woldsen in Husum, gestaltet.

Im Haushalt lebt auch Tante Josephine, die sich um die Erziehung von Jenni kümmert.

Hans ist sein älterer Bruder. Er ist mit Grete verheiratet und lebt mit ihr auf einem Landgut, wo auch Jenni später vorübergehend wohnt. Grete ist somit Schwägerin von Alfred; außerdem ist sie Freundin von Jenni aus deren Zeit in der Pension. Später vermittelt Hans den erneuten Kontakt zwischen Alfred und Jenni.

Jenni ist die uneheliche Tochter eines wohlhabenden Plantagenbesitzers in der Karibik und einer Kreolin. Zunächst wächst sie in einer Erziehungsanstalt in Deutschland auf, bis diese geschlossen wird, anschließend wird sie von Alfreds und Hans‘ Eltern als Pflegetochter aufgenommen.

Jennis Vater war in seiner Jugend mit Alfreds Mutter befreundet. Sie rechen sich mit „Frau Cousine“ und „Herr Vetter“ an; das lässt auf eine weitläufige Verwandtschaft schließen, auf eine Vetterschaft zweiten oder dritten Grades. Alfred nennt ihn „mein Onkel von Vetters wegen“. Also sind auch Jenni und Alfred weitläufig miteinander verwandt.

Handlungsräume und Orte

Die Familie Woldsen in Husum

Für die Beschreibung des Hauses, in dem Alfreds Familie wohnt, verwendet Storm Erinnerungen an sein Elternhaus in der Hohlen Gasse in Husum. Es wurde um 1700 erbaut und 1777 von Storms Urgroßvater Friedrich Woldsen für seinen Sohn Simon und seine Schwiegertochter Magdalena Feddersen eingerichtet. Das Äußere zeigt eine schlichte Backsteinfassade und eine zentrale Eingangstreppe. Im Inneren des Geburtshauses von Storms Mutter sind die dezenten und geschmackvollen Stuckaturen und Holzeinbauten erhalten. Nach Süden schloss sich ein Kontorgebäude an. Storms Eltern zogen 1820 in das Haus ein; hier eröffnete Casimir Storm, Sohn eines Müllers aus der Gegend bei Rendsburg und studierter Jurist, seine Anwaltskanzlei. Hier wuchs Theodor Storm mit seinen Geschwistern auf. Die Mutter Lucie war Tochter der seit langem in Husum ansässigen Familie Woldsen, die bedeutende Bürgermeister und Kaufleute hervorgebracht hatte.

Hohle Gasse in Husum Richtung Hafen, links beflaggt das Storm-Haus

Von Mutters Seite

Im siebzehnten Jahrhundert kam auf einem Halligenschiff Einer ans Festland nach der Stadt Husum an der Westküste Schleswigs geschwommen; der hieß Wold. Er wurde später herzoglicher Verwalter auf dem 1 ¼ Meile von der Stadt im gleichnamigen Amte belegenen, im Jahre 1772 jedoch parzellierten adeligen Gute Arlewatt und der Stammvater der Familie Woldsen, welche noch bis über die Hälfte unseres Jahrhunderts hinaus in Hamburg, Amsterdam, sowie in Husum selbst geblüht hat.

Der Bedeutendste dieses Geschlechtes war mein Urgroßvater mütterlicherseits, Senator Friedrich Woldsen in Husum, der vor meiner Geburt verstorben ist; der letzte große Kaufherr, den die Stadt gehabt hat, der seine Schiffe in See hatte und zu Weihnachten einen Marschochsen für die Armen schlachten ließ.

Theodor Storm: Aus der Jugendzeit. In: Theodor Storm, Sämtliche Werke in 4 Bänden, hrsg. von Karl Ernst Laage und Dieter Lohmeier. Bd. 4, Frankfurt a.M. 1988, S. 415.

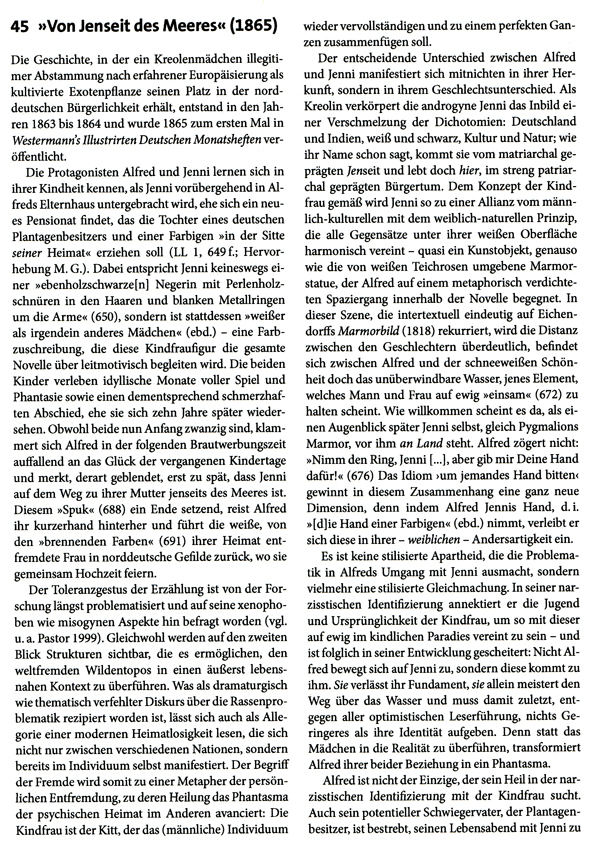

Christian Albrecht Woldsen (1789-1868), ein entfernter Verwandter von Storms Mutter, war auf der zu den Kleinen Antillen gehörenden Insel St. Thomas, die seit dem 18. Jahrhundert dänische Kolonie war, ansässig geworden. Im Jahre 1841 waren zwei seiner Kinder in Husum bei seiner Schwester zu Besuch. Am 1. Dezember 1845 schrieb Theodor an seine Cousine und Braut Constanze Esmarch: „Gestern hab ich auch zum ersten Mal die Kinder des Woldsen aus St. Thomas gesehn, die bei Tine Woldsen sind, ein Jung von 8 J, ein Mädchen von etwa 6 J. Sie sind, so viel ich weiß mit einer Creolin erzeugt, mit der der Vater in dem dort gewöhnlichen Concubinatsverhältniß lebt. Der Jung ist häßlich, ein Woldsen. Das Mädchen aber wirst Du Dir im Sommer gewiß noch oft hinten durch in den Garten holen, der blasse Teint, die fremdartigen spanischen Augen sind wirklich interessant; dabei ist das Gör sehr zuthulich und lebendig. Sie sagt auch wahr aus der Hand, ich gab ihr meine hin; sie guckte einen Augenblick hinein und sagte dann mit ihrem fremden Accent: „Du bist ein guter Mensch!“ Ob sie das allen sagt, weiß ich freilich nicht. Vater will jetzt übrigens behaupten, die Kinder seien aus einer Civilehe; ich bin indeß überzeugt, daß auf St. Thomas gar keine Civilehe existirt.“ (Brautbriefe 2, S. 55.)

Brunias Agostino (1730–1796): Freie farbige Frauen mit ihren Kindern und Dienern in einer Landschaft. Öl auf Leinwand, um 1764. Brooklyn Museum wikidata: Q632682.

Diese Tochter, Alida Woldsen (1840-1916), heiratete zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt in der ersten Hälfte der 1860er Jahre einen deutschen Juristen; das erste Kind aus dieser Ehe wurde im März 1865 geboren. Es ist also möglich, daß diese Tatsache Storm den Anstoß zur Arbeit an der Novelle, deren Beginn in den Herbst des Jahres 1863 fällt, gegeben hat; jedenfalls konnte er seine weibliche Hauptfigur Jenni im ersten Teil der Novelle nach dem Vorbild von Alida Woldsen gestalten.

Dieter Lohmeier im Kommentar zu „Von jenseit des Meeres“, S. 1190f.

Drei Frauen, eine trägt ein prächtiges Kleid und eine Halskette mit Stern, ihr Haar hoch in einen Schleier gesteckt, blickt nach links zu einer anderen, die nackt herumsteht und einen Obstkorb trägt, während sie nach rechts auf die dritte zeigt, die auf einem Korb steht und eine Frucht aus einem Korb vor sich hochhält. Handkolorierte Radierung von Agostino Brunias, 1810. British Museum.

Christian Albrecht Woldsen, ein Bruder von August Friedrich Woldsen, war zunächst in Altona als Kaufmann tätig. Später lebte er auf St. Thomas, einer der drei Westindischen Inseln, die dänische Kolonien waren. Er hatte vier Kinder. Husum besuchten Alida und ihr Bruder Hermann. Ihr Vater war seit 1845 Mitinhaber der Firma Hjardemaal & Woldsen.

Unter den Kaufleuten auf St. Thomas gab es nicht viele Dänen. Die meisten Firmen waren Zweigstellen englischer, deutscher und französischer Handelsunternehmen. 1839 waren von 41 importierenden Handelshäusern 19 britische, 11 französische, 6 amerikanische und ein paar Holländische. Nur Hjardemaal & Andersen, später Hjardemaal & Woldsen, Correa & Bahnsen und H.G. Degetau & Co. waren dänischen Besitz.

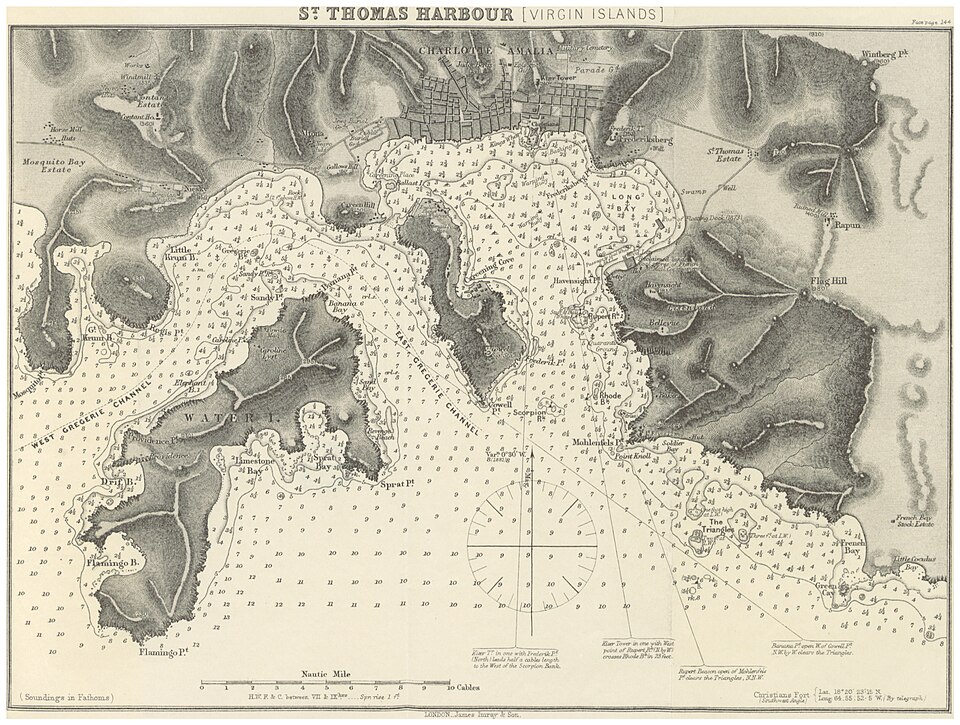

Nicolai Severon Hjardemaal (1774-1846) besaß unter anderem die Plantage Cinnamon Bay auf der Insel St. John, mit Zuckerplantage und Rumdestillation und betrieb ein Kolonialwaren-Geschäft in Charlotte Amalie, der Hauptstadt der Insel St. Thomas. Nach dem Register der dänischen Folketælling 1850, Vestindien besaß die Firma Hjardemaal & Woldsen dort auch weitere Immobilien.

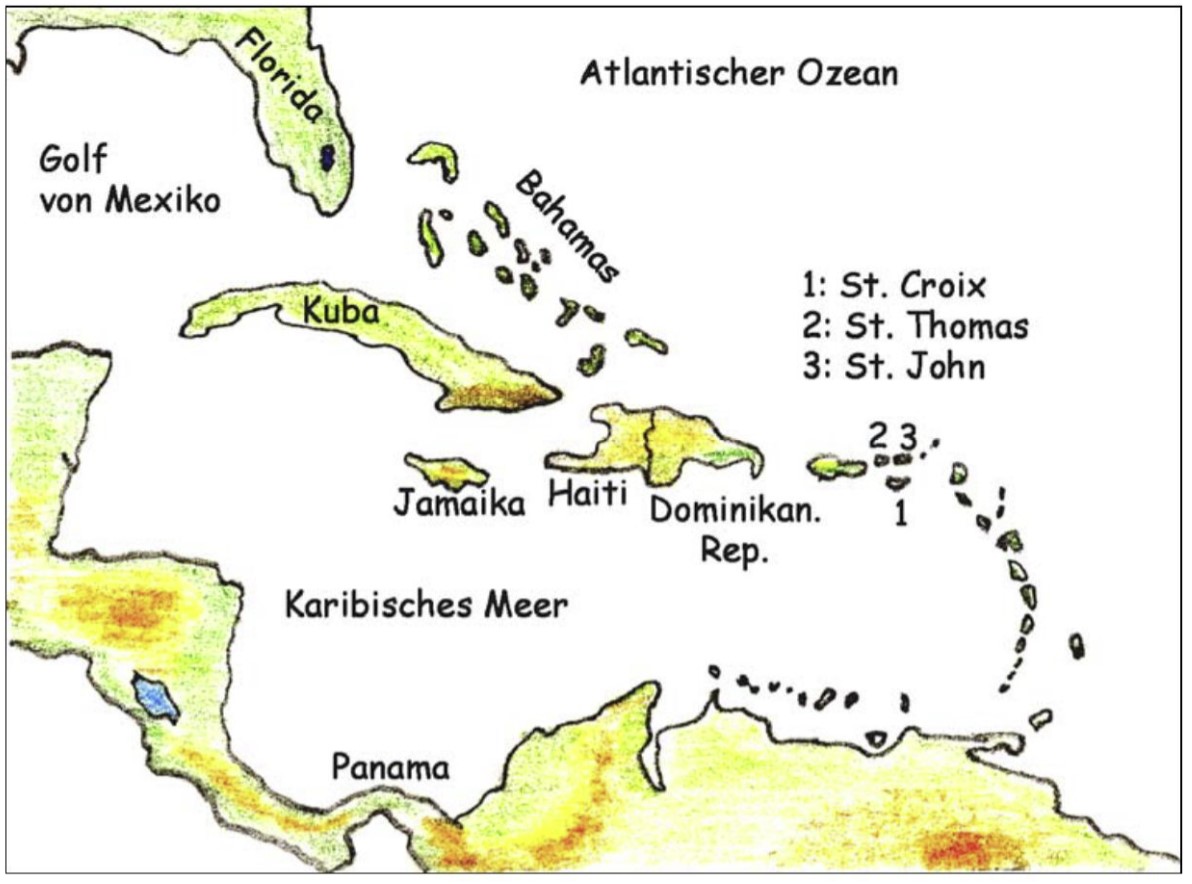

Saint Thomas (dänisch Sankt Thomas) ist eine Insel der Amerikanischen Jungferninseln in der Karibik, die heute zu den nicht inkorporierten Außengebieten der Vereinigten Staaten zählt. Auf der Insel befindet sich auch die Hauptstadt des Gebietes, Charlotte Amalie. Von 1672 bis 1917 war Saint Thomas die wichtigste der drei Inselkolonien im ehemaligen Dänisch-Westindien, zu denen noch Saint Croix und Saint John gehören.

Charlotte Amalie war zeitweise die Hauptstadt der Dänischen Westindischen Inseln. Die Stadt auf St. Thomas hieß ursprünglich Taphus und erhielt ihren heutigen Namen 1691 nach Königin Charlotte Amalie von Hessen-Kassel, der Gemahlin König Christians V. Die Stadt wurde zeitweise auch St. Thomas genannt.

Ursprünglich gab es nur ein kleines Fort, in dem der Gouverneur residierte. Der Bau der Festung Fort Christian begann 1671 und wurde nach König Christian V. benannt. Von seiner Residenz im Fort aus verteilte der Gouverneur Land an die neu angekommenen Kolonisten, die sich auf der Insel ansiedeln wollten. Unter Gouverneur Nicolai wurden Gasthäuser errichtet, die der Stadt ihren ersten Namen gaben. Die Lage war vorteilhaft: Die Stadt lag am Grund einer tiefen Bucht an der Südseite der Insel, relativ gut geschützt im Osten und Westen durch markante Landmassive und nur von Süden her zugänglich. Die älteste Beschreibung der Stadt stammt aus dem Jahr 1701, als der französische Autor Pére Labat Saint Thomas besuchte. Sie lautet wie folgt:

In 50 bis 60 Schritten Entfernung vom Fort liegt die Stadt am Strand. Sie besteht aus einer langen Straße, die an der Fabrik endet, in der die Firma ihre Büros hat. Es handelt sich um ein großes und schönes Gebäude mit vielen Räumen und komfortablen Unterkünften für Waren und für die Sklaven, mit denen die Firma Handel mit den Spaniern trieb. Rechts von der Fabrik befinden sich zwei kleine Straßen, die von französischen Flüchtlingen bewohnt werden. Die Häuser der Stadt, die früher nur Hütten waren, sind heute aus Stein gebaut, fast alle einstöckig, aber sehr gut ausgestattet; die Böden sind gefliest und die Wände wie in Holland weiß getüncht.

Die Stadt besaß einen hervorragenden Hafen, den besten in der Karibik, mit einer Tiefe von bis zu 13 Metern, der sowohl für die größten Schiffe zugänglich war als auch Schutz vor den Passatwinden bot. Die Stadt selbst lag nördlich des Hafens.

Aufgrund der neutralen dänischen Flagge und ihres Status als Freihafen entwickelte sich Charlotte Amalie im 18. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Handelszentren der Westindischen Inseln. Bereits 1789 zählte die Stadt 2.055 Einwohner, deren Zahl bis 1815 auf 5.891, bis 1835 auf 11.071 und bis 1880 auf 11.764 anstieg, als die Einwohnerzahl ihren Höchststand erreichte. Von da an bis zum Verkauf im Jahr 1917 sank die Einwohnerzahl auf 7.747 im selben Jahr.

Mit dem Wachstum der Stadt entwickelte sich ein annähernd rechteckiger Grundriss mit Straßen, die parallel zur Küstenlinie verliefen, und Straßen, die senkrecht dazu verliefen. Im Osten und Westen wurde die Stadt von kleinen Hügelkämmen begrenzt. Die Festung befand sich auf einem kleinen Felsvorsprung, der vor der Stadt ins Meer ragte.

Seekarte des Hafens von Saint Thomas (1884)

Die Dänen unterhielten Zuckerrohrplantagen und führten Zucker, Tabak und Rum aus. Der Dreieckshandel der Kolonie war für 200 Jahre ein wichtiger Bestandteil der dänischen Wirtschaft. Die „Dansk Vestindisk Kompagni“ erhielt das Recht, alles aufzukaufen, was produziert wurde. Als Monopolist war sie verantwortlich für den Handel mit Dänemark. Vor allem entwickelte sich Kopenhagen als Zielhafen der Segelschiffe aus Westindien. Aber auch die damals unter dänischer Herrschaft stehende Hafenstadt Flensburg konnte von dem Boom profitieren.

Friedrich Wilhelm Goedsche: Vollständige Völkergallerie in getreuen Abbildungen aller Nationen mit ausführlicher Beschreibung derselben. II. 1. Abteilung. Amerika. Meißen o. J., (c. a. 1820).

Nachdem 1755 der dänische Staat Dänisch-Westindien erworben hatte, hatten alle dänischen Schiffe Zugang zu den Inseln. Für Dänemark wurde die Zuckersteuer zu einer festen Einnahmequelle. 1790 betrug die Zolleinnahme 6000 Reichstaler, 40 Jahre später waren es über 10 Millionen Reichstaler. Gleichzeitig stieg der dänische Handel mit den Inseln stark: während um 1760 nur drei bis vier Schiffe jährlich die Inseln ansteuerten, waren es ein Jahrzehnt später schon 35 jährlich. Als die südamerikanischen Staaten 1804 den Krieg um ihre Unabhängigkeit begannen, kam es zu einer Blütezeit auf Saint Thomas, weil der dänische König Charlotte Amalie zum Freihafen erklärte. Während der Kriege gegen Spanien wurde der Handel für beide Seiten im neutralen Charlotte Amalie abgewickelt. Allein im Jahr 1804 kamen mehr als 1300 Schiffe in den Hafen und 1820 über 2300.

1839 wurde Saint Thomas Stützpunkt der britischen Royal-Mail-Steam-Packet-Gesellschaft. Nachdem die Gesellschaft die Insel verlassen hatte, kam die Hamburg-Amerika-Linie nach Saint Thomas. Erst nach 1840 verließen viele die Insel. Am 3. Juli 1848 verkündete der dänische Gouverneur von Stolten die Aufhebung der Sklaverei. Er kam damit einer drohenden Rebellion der in großer Überzahl auf den drei Inseln lebenden Sklaven zuvor. Die Bevölkerung setzte sich aus drei Gruppen zusammen. Die Bevölkerungsmehrheit stellten die aus Afrika verschleppten Sklaven; von ihnen stammen auch die als Kreolen bezeichneten Mischlinge ab. Diese besaßen einige Sonderrechte. Zur Gruppe der Europäer zählten neben den Kolonialbeamten und Soldaten aus dem dänischen Mutterland noch englischstämmige Plantagenbesitzer und Pflanzer.

Wikipedia

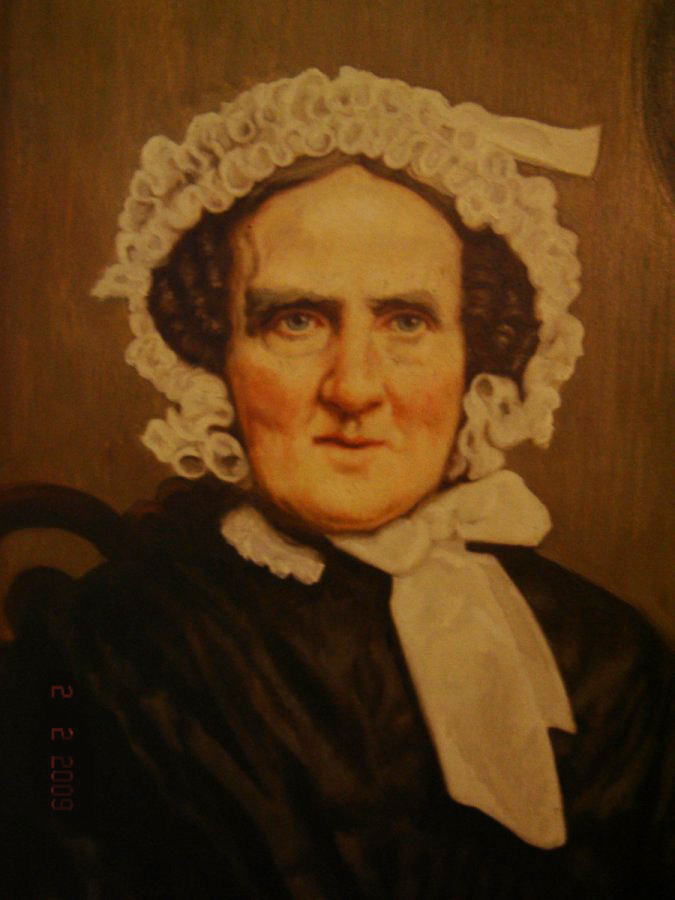

Anna Catharina Asmussen

Tante Josephine hat Storm dann nach dem Vorbild von „Tine Woldsen“ gestaltet, nach der vermögende Husumerin Anna Catharina Asmussen (1793–1868), die 1859 mit ihrem Cousin, dem Großkaufmann und Schiffsreeder August Friedrich Woldsen (1792–1866) – ein Großonkel Theodor Storms – die Stiftung „Asmussen-Woldsen-Vermächtnis für die Stadt Husum“ gründete.

August Friedrich Woldsen, hinter ihm seine Hausdame und deren Nichte, neben ihm sitzend die Tochter von Konsul Seipel, Kiel. Fotografie von Rudolph Ström, Husum 1866-

Kinderspiele

Für diese Szenen griff Storm auf seine autobiographische Schilderung „Geschichten aus der Tonne“ (1846) zurück:

Einer der wackersten Spielkameraden in meinen Knabenjahren war Claas Räuber. Er war der Sohn eines armen Schuhflickers und schon seit mehreren Jahren ein Stadtwaisenkind; den Beinamen Räuber aber hatten seine Genossen ihm gegeben, weil er in dem Spiel „Räuber und Soldat“, das wir an hellen Sommerabenden zu exerzieren pflegten, eine besondere Geschicklichkeit besaß und daher auch stets nur als Räuber ausgehoben wurde. Trotz seines abschreckenden Titels aber war Claas Räuber der ehrlichste und spaßhafteste Bursche von der Welt, und besaß außerdem noch ein anderes, von seinen Genossen sehr geschätztes Talent. An den kurzen Herbstabenden nämlich, wo uns für die ausgelassenen Spiele nach der Schulzeit gar bald das Licht ausging, pflegten wir uns auf den breiten Steinen einer Haustreppe zusammen zu finden, und nun hieß es: „Stücken verteilen.“ Hier war nun Claas Räuber wieder der beste und beliebteste Kamerad, denn sein Reichtum an allen möglichen Arten von Döntjes und Schnurren war unerschöpflich. Je heimlicher aber und verborgner wir unseren Märchensaal aufgeschlagen hatten, desto schöner hörten sich die Geschichten an, desto lebendiger traten all' die wunderlichen und süßen Gestalten, die verwünschten Prinzen und Prinzessinnen, Schneewittchen und die Frau Holle vor unsere Phantasie; ja ich erinnere mich, dass wir einmal bei einer solchen Gelegenheit ganz deutlich den Niß-Puck aus einer Dachöffnung in meines Vaters Scheune herausgucken sahen, und in Folge dessen einen zwar vergeblichen Feldzug durch die sämtlichen Böden gegen den Kobold unternahmen. Mich vorzüglich trieb jene Vorliebe für heimliche Erzählungsplätzchen zur Entdeckung immer neuer Schlupfwinkel. So hatte ich unter ändern eine große leere Tonne dazu ausersehen, welche in einem Packhause unweit meines Vaters Schreibstube stand. In dieser Tonne hab' ich die schönsten Geschichten meines Lebens gehört. Sie war das Allerheiligste, das nur von mir und Claas bezogen wurde. Hier kauerten wir Abends, wenn ich aus den Privatstunden kam, zusammen, nahmen meine kleine Laterne, die wir zuvor mit einigen Lichtendchen versehen hatten, auf den Schoß und schoben, nachdem wir hineingeklettert waren, ein großes, auf der Tonne liegendes Brett von innen wieder über die Öffnung derselben, so dass wir wie in einem kleinen Stübchen zusammen saßen. Wenn nun die Leute Abends nach meines Vaters Schreibstube gingen und ein dumpfes Gemurmel aus der alten Tonne aufsteigen hörten und einzelne verlorene Lichtstrahlen daraus hervorschimmern sahen, so konnte der alte Schreiber nicht genug die wunderliche Ursache davon berichten.

Volksbuch auf das Jahr 1846 für Schleswig, Holstein und Lauenburg, hrg. Von Karl Leonhard Biernatzki, Altona 1845, S. 81-88.

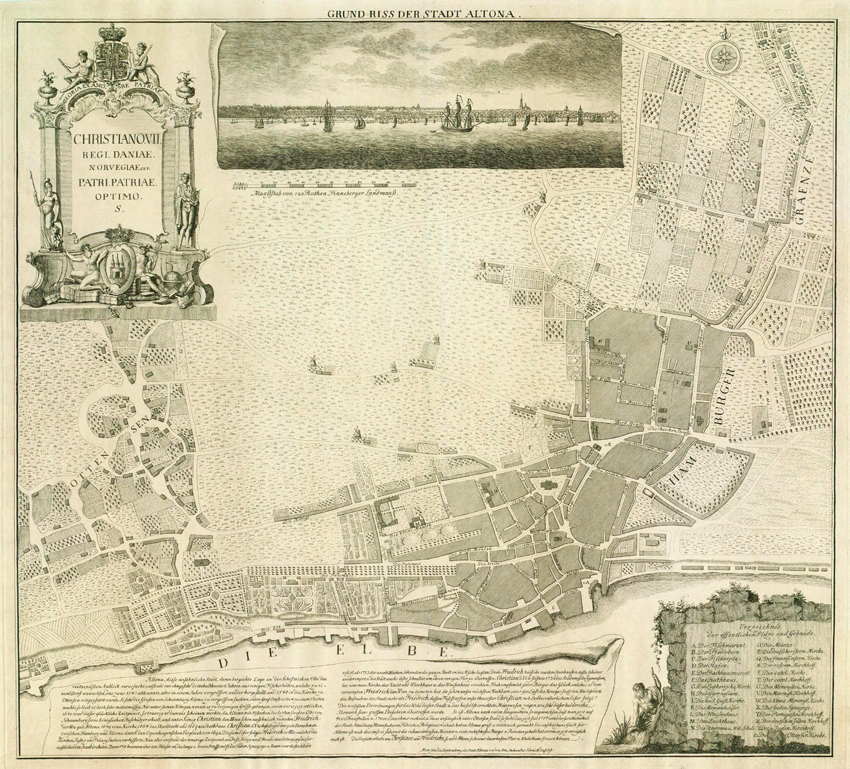

Altona

Bei der Hafenstadt, von der aus Alfred sich nach Westindien einschifft, handelt es sich um Altona.

Unter dänischer Herrschaft erhielt Altona 1664 das Stadtrecht. Der Hafen wurde zum Zentrum für den Walfang und den Überseehandel. Zwischen 1722 und 1724 wurde der Holzhafen als Kernstück der Anlage angelegt. Der Altonaer Hafen spielte im 18. Jahrhundert eine zentrale Rolle als Drehscheibe im dänischen Kolonialhandel mit Westindien (heute Amerikanische Jungferninseln: St. Thomas, St. Croix, St. John). Altona war neben Kopenhagen und Flensburg einer der wichtigsten Anlaufpunkte für Schiffe aus der Karibik. Sie brachten vor allem Rohzucker, aber auch Rum, Kaffee und Tabak nach Europa. Der importierte Rohzucker wurde nicht nur gehandelt, sondern in Altonaer Zuckersiedereien (Raffinerien) zu weißem Zucker veredelt, was der Stadt enormen Reichtum bescherte.

Grundriss der Stadt Altone 1770

Christiansted auf Saint Croix

Storm verlegt die Handlung „Jenseit“ des Meeres nach Saint Croix in der Karibik.

Saint Croix gehört heute zu den Amerikanischen Jungferninseln. Sie war bis 1917 Teil der Dänischen Westindischen Inseln, der 1733erworben wurde. Auf St. Croix liegen die Städte Frederiksted und Christiansted.

Die Spanier beanspruchten die Insel, weil Christoph Kolumbus sie entdeckt hatte. Damals befanden sie sich in einem ständigen Krieg mit den Kariben. In den 1590er Jahren waren alle Kariben auf der Insel entweder ausgerottet oder als Sklaven in andere spanische Kolonien verschleppt worden. Auch die Spanier hatten das Interesse an der Insel verloren.

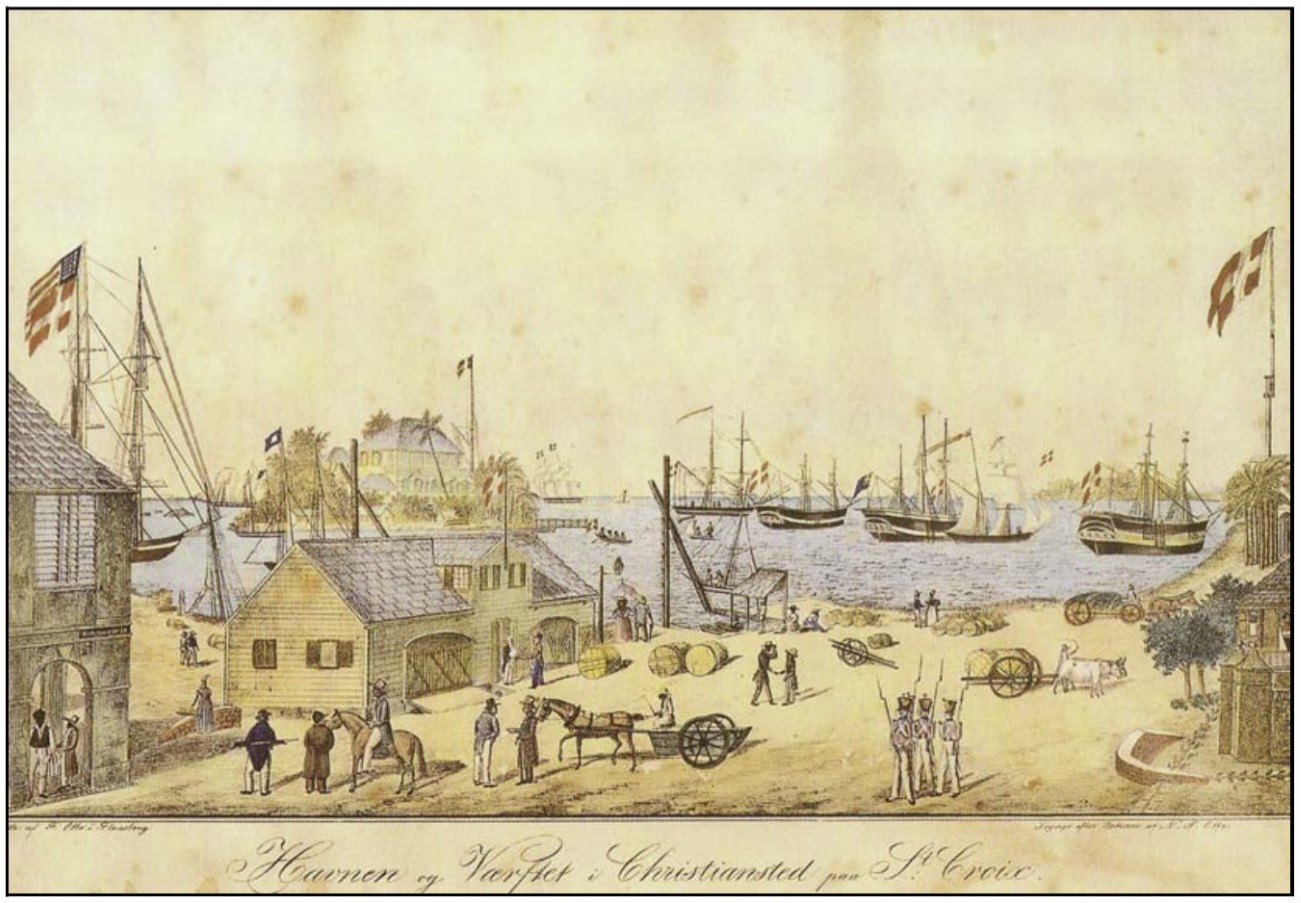

Ansicht von Christiansted, Lithographie von 1831

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entsandten sowohl England als auch die Niederlande Kolonisten auf die Insel. Sie teilten sie unter sich auf: Die Niederlande erhielten den östlichen, England den westlichen Teil. Es kam zu einem Konflikt, als der englische Gouverneur bei einem Besuch im niederländischen Teil von St. Croix von den Niederländern erschossen wurde. Nach einer Reihe von Gefechten verließen die Niederländer die Insel, und die Engländer blieben allein zurück.

1650 kehrten die Spanier zurück. Mit fünf Schiffen und 1200 Soldaten griffen sie St. Croix an und töteten alle, die nicht fliehen konnten. Die Spanier errichteten ein Fort, das 1650 der einzige bewohnte Ort auf der Insel war. 1651 gründete Frankreich eine Kolonie. Nur zehn Jahre nach der französischen Niederlassung erwarb der französische Gouverneur von St. Kitts, de Poincy, die Insel als Privateigentum. 1653 übergab er sie dem Malteserorden, der den Kolonialismus ablehnte. 1665 kaufte die Französische Westindien-Kompanie die Insel, und der Handel mit Zucker, Tabak und Baumwolle blühte auf. St. Croix unterstand ab 1674 der französischen Krone. Nach dem Tod des Gouverneurs verfiel die Insel stark, was 1695 zur Aufgabe von St. Croix führte.

Hafen und Werft von Christiansted auf St. Croix um 1840. Kolorierte Litographie von Fritz Otte. Schiffahrtsmuseum Flensburg

1733 wurde die Insel an die Dänische Westindien-Kompanie verkauft, die umgehend allen Nationalitäten, Ethnien und Religionsgruppen die Ansiedlung erlaubte. Dies führte zu einer Vielzahl neuer, aber auch sehr unterschiedlicher Einwohner. Spanische Juden und französische Protestanten kamen auf die Insel und erwarben Plantagen. Bald folgten die Engländer, und Englisch wurde zur dominierenden Sprache auf der Insel. Die Neuankömmlinge profitierten vom Zuckerhandel, insbesondere nach 1755, als Dänemark in den Dänischen Westindischen Inseln Freihandelsrechte einführte. Dies trieb den Zuckerpreis in die Höhe, was den Inselbewohnern zugutekam. Als in einigen der größten Zuckeranbaugebiete der Welt Kriege ausbrachen, stieg der Preis aufgrund von Lieferengpässen aus diesen Gebieten weiter an.

H.P. Thorsøe (1791–1842): Christiansted, Saint Croix. M/S Museet for Søfart (Danish Maritime Museum). Öl auf Leinwand 1825

St. Croix entwickelte sich rasch zu einer Art Sklaveninsel, wo einige wenige Weiße die schwere körperliche Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen afrikanischen Sklaven überließen. Der Sklavenhandel und der Handel mit Produkten aus Westindien bildeten die Grundlage für die Blütezeit Dänemarks – von etwa 1755 bis zum Staatsbankrott 1813. Die Entwicklung der Zuckergewinnung aus Zuckerrüben machte die Sklavenfarmen unrentabel (der Zucker musste zudem nach Europa transportiert werden).

Wikipedia

Brunias Agostino (1728 - 1796): Markttag, Öl auf Leinwand um 1780. Yale Center for British Art wikidata: Q6352575

Im Jahre 1863 erschien in Kopenhagen das Buch „Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarene 1861 & 1862.“ Von dem Lieutenant zur See J. Holm (Reisen der Korvette Heimdals in die Westindischen Gewässer in den Jahren 1861 und 1862).

Es handelt sich um einen historischen Reisebericht und eine Schilderung der dänischen Marineerlebnisse in der Karibik. Jacob Holm berichtet über die Menschen auf den westindischen Inseln aus der Perspektive eines dänischen Marineoffiziers im 19. Jahrhundert. Da seine Reise in den Jahren 1861 und 1862 stattfand, dokumentiert er eine Gesellschaft im Wandel, etwa 13 Jahre nach der Aufhebung der Sklaverei in den dänischen Kolonien (1848). Holm beschreibt die Bevölkerung als eine Mischung aus Weißen, „Farbigen“ (Mulatten) und der schwarzen Bevölkerung. Er notiert beispielsweise bei kleineren Inseln oder Küstenabschnitten, dass die Bevölkerung dort oft nur aus „einigen wenigen Negerfamilien“ bestehe.

In größeren Häfen wie Charlotte Amalie (St. Thomas) schildert er das lebhafte Treiben. Seine Berichte enthalten „Impressionen“ des täglichen Lebens, wobei er die Interaktionen im Hafen und die Rolle der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Handel und Dienstleistungssektor beobachtet. Seine Berichte spiegeln die sozialen Strukturen der post-emanzipatorischen Ära wider, in der die ehemals versklavte Bevölkerung nun als freie Arbeiter, aber oft noch unter prekären Bedingungen, lebte.

Das Gut von Hans und Grete

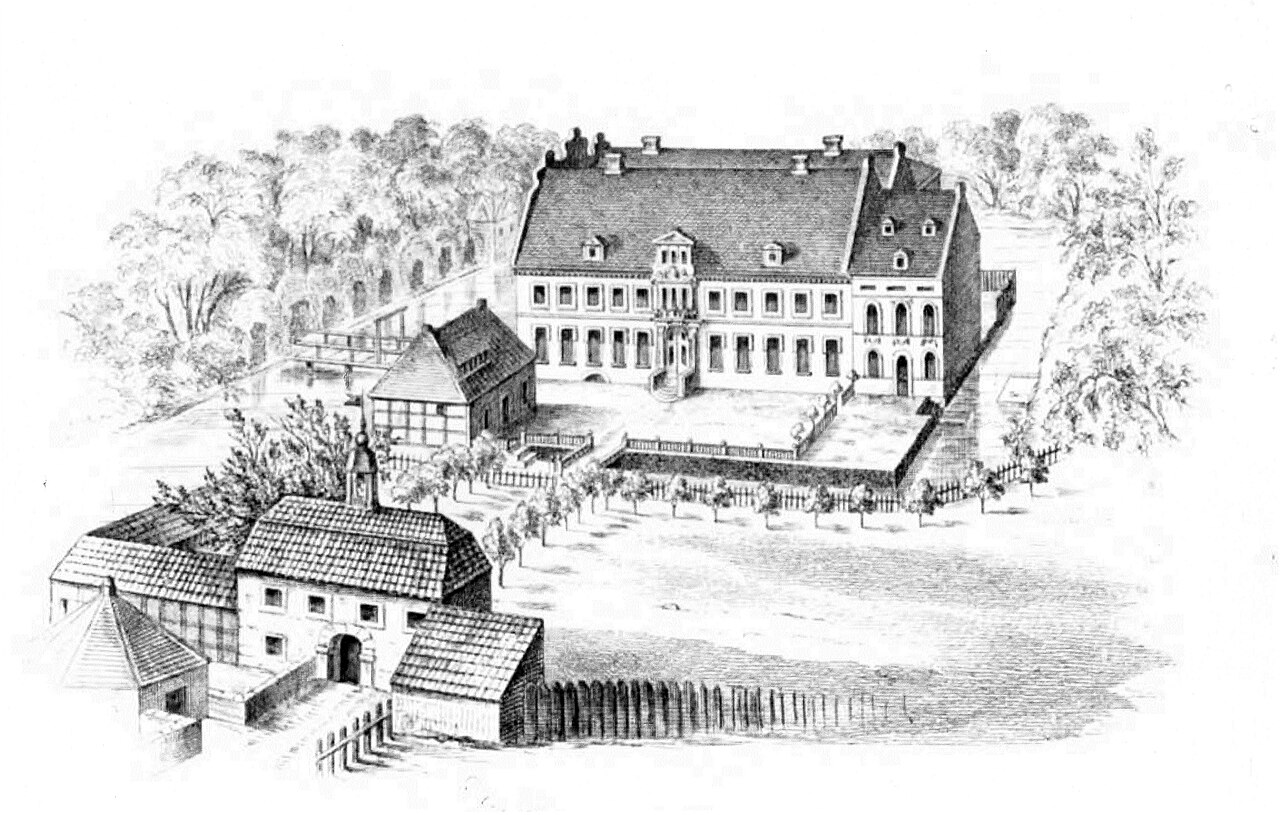

Die Beschreibung des Gutes, das von Alfreds Bruder Hans mit seiner Frau Grete bewirtschaftet wird, trägt Züge der Gutsanlage in Jersbek, einer Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein.

Jersbek wurde urkundlich erstmals 1310 als Dorf Yrekesbeke erwähnt. Der Ort ist wegen seiner Gutsanlage mit dem 1620 entstandenen Herrenhaus, dem Torhaus aus dem Jahre 1678 und dem vermutlich in den Jahren 1736/1737 erbauten Eiskeller weit über die Grenzen Stormarns hinaus bekannt.

Im Jahre 1588 wurde das Gut Jersbek durch Erbvertrag von dem Stammgut Borstel abgetrennt und unter Hans von Buchwaldt selbständiges Gut. Das auf einer Insel liegende Renaissance-Herrenhaus ist eine typische Holsteiner Anlage, bestehend aus einem Doppelhaus mit je einem Satteldach, turmartigen Anbau und später angefügten Seitenflügel. Das Torhaus wird von einem Dachreiter bekrönt.

Gut Jersbekum 1747, Zeichnung von Köhler und Roisternitz 1862. In: Johannes von Schröder (1793-1862): Darstellungen von Schlössern und Herrenhäusern der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, vorzugsweise aus dem fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert. Hamburg 1862.

Seine Glanzzeit erlebte das Gut unter Benedikt von Ahlefeldt, der Mitte des 18. Jahrhunderts den Jersbeker Barockgarten im französischen Stil anlegen ließ. Dieser große Park liegt asymmetrisch zum Herrenhaus und gehörte zu den größten Barockgärten Holsteins. Die Anlage war auf ein – nicht erhaltenes – Lusthaus ausgerichtet und ist heute noch in Rudimenten erhalten und für Besucher zugänglich. Mehrreihige Lindenalleen rahmen die ehemaligen Boskette, Teile der Sichtachse sind erhalten und mächtige Heckenspaliere gliedern die einzelnen Abschnitte.

Wikipedia

Barockgarten Jersbek: Kupferstich von Christian Fritzsch nach einer Vorzeichnung des Hamburger Ingenieurs und Architekten Ernst Georg Sonnin.

Barocker Gutspark nach seiner Fertigstellung: in der Mitte die zentrale Gartenachse vom Torhaus-Rondell mit Toranlage, das ca. 1738 erbaute Gartenhaus ("Maison de plaisance"), Parterre und Boskett, nach der Querallee und einem Lindenrondell die vierreihige Hauptallee, zwei Jagdsterne und Waldquartier; seitlich Flächen für den Gemüse- und Obstanbau, eingefasst von zwei- und vierreihigen Lindenalleen; Im Parterre und der Mittelachse Gartenfiguren, zwei Springbrunnen, Steinvasen, Orangeriepflanzen und Schmuckbeete sowie Wasserbecken; rechts vom Eingangsrondell das Torhaus mit Göpelschauer, dahinter eine kurze Allee, nach einer Brücke das von einem Graben umgebene Herrenhaus mit seitlichem Back- und Brauhaus; östlich anschließend der Obstgarten.

Burkhard von Hennigs: Der Jersbeker Garten im Speigel von Stichen und Zeichnungen aus dem 18. Jahrhundert. Neumünster 1985.

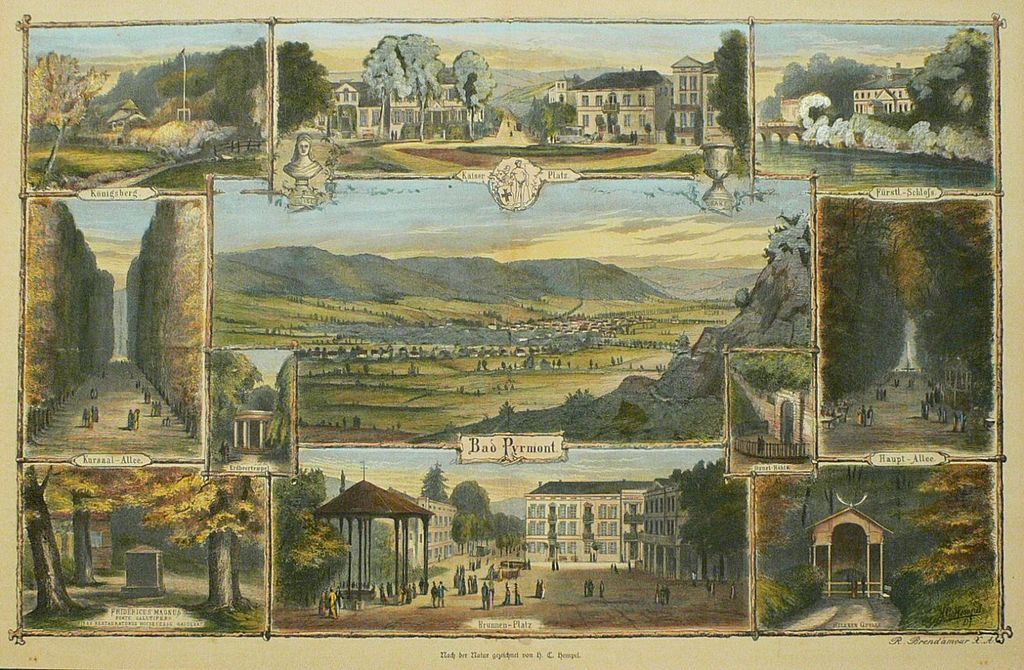

Bad Pyrmont

Grete war wieder hereingetreten. »Lassen wir sie einen Augenblick«, sagte sie; »das arme Kind war schon vorhin in Unruhe; ihr Vater hat geschrieben; er wird in den nächsten Tagen kommen, dann soll sie mit ihm nach Pyrmont.«

Ich erfuhr nun, daß der reiche Kaufherr, der bis jetzt ohne eigene Wirtschaft gelebt, nach beendeter Badereise eine neuerbaute Wohnung zu beziehen und in diese seine Tochter als Dame des Hauses einzuführen beabsichtige.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich Bad Pyrmont in einer Phase des Wandels von einem aristokratischen „Fürstenbad“ zu einem modernen, bürgerlich geprägten Kurort. Nach der glanzvollen Ära des 18. Jahrhunderts (dem sogenannten „Pyrmonter Fürstensommer“) etablierte sich Pyrmont als eines der führenden Modebäder Europas. Der Ort zog Gäste aus ganz Europa an, was eine sehr kosmopolitische Atmosphäre schuf.

Quellen

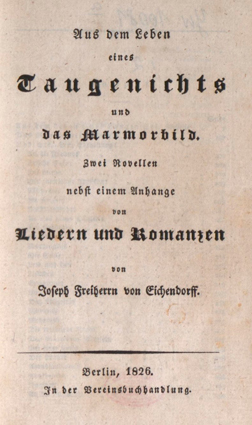

Joseph von Eichendorff: Das Marmorbild

Aus dem Leben eines Taugenichts und das Marmorbild. Zwei Novellen, nebst einem Anhange von Liedern und Romanzen von Joseph Freiherrn von Eichendorff. Berlin, 1826.

Storm verwendete zwei Motive aus Eichendorffs Novelle: das Federballspiel sowie die Venusstatue im Garten.

Versteckte Musikchöre erschauten da von allen Seiten aus den blühenden Gebüschen, unter den hohen Bäumen wandelten sittige Frauen auf und nieder und ließen die schönen Augen musternd ergehen über die glänzende Wiese, lachend und plaudernd und mit den bunten Federn nickend im lauen Abendgolde wie ein Blumenbeet, das sich im Winde wiegt. Weiterhin auf einem heitergrünen Plane vergnügten sich mehrere Mädchen mit Ballspielen. Die buntgefiederten Bälle flatterten wie Schmetterlinge, glänzende Bogen hin und her beschreibend, durch die blaue Luft, während die unten im Grünen auf und nieder schwebenden Mädchenbilder den lieblichsten Anblick gewährten. Besonders zog die eine durch ihre zierliche, fast noch kindliche Gestalt und die Anmut aller ihrer Bewegungen Florios Augen auf sich. Sie hatte einen vollen, bunten Blumenkranz in den Haaren und war recht wie ein fröhliches Bild des Frühlings anzuschauen, wie sie so überaus frisch bald über den Rasen dahinflog, bald sich neigte, bald wieder mit ihren anmutigen Gliedern in die heitere Luft hinauflangte. Durch ein Versehen ihrer Gegnerin nahm ihr Federball eine falsche Richtung und flatterte gerade vor Florio nieder. Er hob ihn auf und überreichte ihn der nacheilenden Bekränzten. Sie stand fast wie erschrocken vor ihm und sah ihn schweigend aus den schönen, großen Augen an. Dann verneigte sie sich errötend und eilte schnell wieder zu ihren Gespielinnen zurück.

So in Gedanken schritt er noch lange fort, als er unerwartet bei einem großen, von hohen Bäumen rings umgebenen Weiher anlangte. Der Mond, der eben über die Wipfel trat, beleuchtete scharf ein marmornes Venusbild, das dort dicht am Ufer auf einem Steine stand, als wäre die Göttin soeben erst aus den Wellen aufgetaucht und betrachte nun, selber verzaubert, das Bild der eigenen Schönheit, das der trunkene Wasserspiegel zwischen den leise aus dem Grunde aufblühenden Sternen widerstrahlte. Einige Schwäne beschrieben still ihre einförmigen Kreise um das Bild, ein leises Rauschen ging durch die Bäume ringsumher.

Hans Speckters Illustration zu Eichendorff’s Gedicht „Götterdämmerung“ in Storms illustrierter Ausgabe des „Hausbuchs aus deutschen Dichtern“

Florio stand wie eingewurzelt im Schauen, denn ihm kam jenes Bild wie eine langgesuchte, nun plötzlich erkannte Geliebte vor, wie eine Wunderblume, aus der Frühlingsdämmerung und träumerischen Stille seiner frühesten Jugend heraufgewachsen. Je länger er hinsah, je mehr schien es ihm, als schlüge es die seelenvollen Augen langsam auf, als wollten sich die Lippen bewegen zum Gruße, als blühe Leben wie ein lieblicher Gesang erwärmend durch die schönen Glieder herauf. Er hielt die Augen lange geschlossen vor Blendung, Wehmut und Entzücken.

Als er wieder aufblickte, schien auf einmal alles wie verwandelt. Der Mond sah seltsam zwischen Wolken hervor, ein stärkerer Wind kräuselte den Weiher in trübe Wellen, das Venusbild, so fürchterlich weiß und regungslos, sah ihn fast schreckhaft mit den steinernen Augenhöhlen aus der grenzenlosen Stille an. Ein nie gefühltes Grausen überfiel da den Jüngling. Er verließ schnell den Ort, und immer schneller und ohne auszuruhen eilte er durch die Gärten und Weinberge wieder fort, der ruhigen Stadt zu; denn auch das Rauschen der Bäume kam ihm nun wie ein verständliches, vernehmliches Geflüster vor, und die langen, gespenstischen Pappeln schienen mit ihren weitgestreckten Schatten hinter ihm dreinzulangen.

Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts und das Marmorbild. Zwei Novellen, nebst einem Anhange von Liedern und Romanzen von Joseph Freiherrn von Eichendorff. Berlin, 1826.

Hugo, Victor: Bug Jargal. Ein historischer Roman. Übers. Friedrich Seybold. Stuttgart 1839.

Bei Victor Hugo wird der dunkle Unterteil der Fingernägel zum Zeichen rassischer Alterität nicht nur bei Neugeborenen, sondern auch bei Erwachsenen. In seinem Erstlingsroman Bug-Jargal von 1820 (zweite Fassung 1826), den er noch als Teenager verfasste und in dessen Fußnotenapparat er auf Moreau de Saint-Méry verweist, präsentiert ein Pflanzer während der Haitianischen Revolution den aufständischen Sklaven seine Fingernägel zum Beweis dafür, dass er kein Weißer, sondern ein »sang-mêlé«, ein ›Mischling‹ sei: »Monsieur le général en chef, la preuve que je suis sang-mêlé, c’est ce cercle noir que vous pouvez voir autour de mes ongles« (Hugo 1876: 51f.). »Mein Herr Obergeneral, der Beweis, daß ich von gemischtem Blut bin, ist der schwarze Kreis, welchen Sie um meine Nägel sehen können.« (Hugo 1839: 173).

Ob Storm den von Heinrich Laube ins Deutsche übersetzten Bug-Jargal zur Kenntnis nahm, ist nicht bekannt. Dennoch wird er das Motiv der dunklen Fingernägel wahrscheinlich aus der französischen Literatur gekannt haben.

Melanie Rohner: »Die Hand einer Farbigen« Theodor Storms Von Jenseit des Meeres im literatur- und diskursgeschichtlichen Kontext, S. 16.

Sue, Eugen [Eugène]: Pariser Mysterien. Vierter bis sechster Teil. Übers. v. Erwin von Moosthal. Stuttgart 1843.

[Das Motiv der dunklen Fingernägel] dürfte ihm bei Eugène Sue begegnet sein, der seinerzeit mit dem Feuilletonroman Les Mystères de Paris einen Sensationserfolg landete: Die vom 19. Juni 1842 bis zum 15. Oktober 1843 im Journal des débats erschienenen Mystères machten derart Furore, dass die Lektürekabinette in ganz Frankreich ihre Preise erhöhten. Natürlich kursierten in Deutschland sofort zahlreiche Übersetzungen des Romans, den Theodor Fontane im Übrigen noch 1889 zu den »besten Büchern« überhaupt zählte. Dass auch Storm Sue rezipierte – obwohl er seiner Verlobten Constanze 1846 schrieb, sie solle »keine Übersetzungen der französischen Literatur lesen«, diese »verderb[t]en die Atmosphäre unserer Sittlichkeit« –, lässt sich aus seinem Briefwechsel mit dem Literaturwissenschaftler Erich Schmidt herleiten.

In Les Mystères de Paris spielt eine ehemalige Sklavin aus Florida namens Cécily die zwielichtige Rolle einer ihre Schönheit und Verführungskünste gezielt einsetzenden Undercoveragentin. Und diese nicht gerade heilige Caecilie soll einmal mehr nur vom »allergeübtesten Auge« als eine »sang-mêlé« zu erkennen sein, nämlich einzig von einem Kreolen, was auch immer unter dem Begriff in diesem Zusammenhang genau zu verstehen ist: »Il faudrait l’œil impitoyable d’un Créole pour découvrir le sang mêlé dans l’imperceptible nuance bistrée qui colore légèrement la couronne des ongles roses de cette métisse; nos fraîches. (»Negerkinder haben bei der Geburt eine Haut, deren rötliche Tönung keinen Rückschluss auf ihre Hautfarbe zuließe, wenn nicht ein leichter schwärzlicher Rand an der Stelle, die die Scham versteckt wissen will, & am Ansatz der Fingernägel bemerkbar wäre« (Übers. M. R.).

Melanie Rohner: »Die Hand einer Farbigen« Theodor Storms Von Jenseit des Meeres im literatur- und diskursgeschichtlichen Kontext, S. 16f.

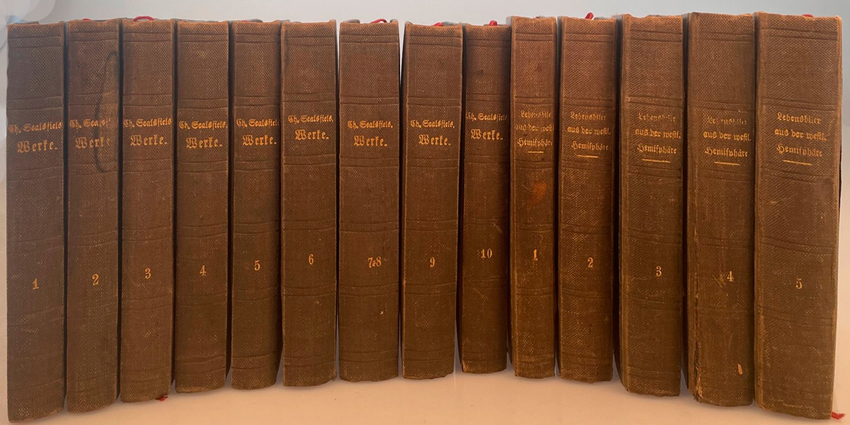

Charles Sealsfield: Gesammelte Werke. 15 Bände, Stuttgart, Metzler, 1845-1847.

In Storms Bibliothek können fast alle Bände aus dieser Serie nachgewiesen werden.

1. Theil: Der Legitime und die Republikaner, Theil 1, 1845

2. Theil: Der Legitime und die Republikaner, Theil 2, 1845

3. Theil: Der Legitime und die Republikaner, Theil 3, 1845

4. Theil: Der Virey und die Aristokraten ober Mexiko im Jahr 1812, Theil 1, 1845

5. Theil: Der Virey und die Aristokraten ober Mexiko im Jahr 1812, Theil 2, 1845

6. Theil: Der Virey und die Aristokraten ober Mexiko im Jahr 1812, Theil 3, 1846

7. Theil: Morton oder die grosse Tour, Theil 1, 1846

8. Theil: Morton oder die grosse Tour, Theil 2, 1846

9. Theil: George Howard's Esq. Brautfahrt. Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre, Theil 1, 1846

10. Theil: Ralph Doughby's Esq. Brautfahrt. Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre, Theil 2, 1846

11. Theil: Pflanzerleben I. Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre, Theil 3, 1846

12. Theil: Pflanzerleben II. und Die Farbigen. Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre, Theil 4, 1846

13. Theil: Nathan, der Squatter-Regulator. Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre, Theil 5, 1846

14. Theil: Das Catjütenbuch oder nationale Charakteristiken, Theil 1, 1847

15. Theil: Das Catjütenbuch oder nationale Charakteristiken, Theil 2, 1847

Den Rahmen zu dieser Geschichte bildet der Bericht von Alfreds Vetter. Innerhalb der Rahmenerzählung erhält Alfreds Stimme jedoch das größte Gewicht, wenn er dem Vetter von seinen Begegnungen mit Jenni als Kind und als Erwachsener erzählt. Eingebettet in die Erzählung sind ebenso Briefe Jennis aus St. Croix an Alfred sowie Alfreds Briefe an seine Schwägerin in Deutschland. Dieses Spektrum verschiedener Stimmen innerhalb des Textes erlaubt es, verschiedene Standpunkte zur rassischen Differenz zu artikulieren. Die unterschiedlichen Perspektiven reichen von den klassischen rassistischen Stereotypen der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert bis zu einer primitivistischen Bewunderung rassischer Unterschiede. Immer jedoch bilden die Werte des weißen deutschen Bürgertums die verbindende Norm, an der Unterschiede gemessen und definiert werden. Wo die Fragen von „Rasse“ betroffen sind, verkörpert Alfred die Stimme aufgeklärter Vernunft. Diese Stimme ist jedoch in sich selbst wiederum widersprüchlich und reflektiert die zeitgenössischen historischen Grenzen progressiver Einstellungen gegenüber ethnischer und rassischer Differenz. Im Vergleich mit Storms Erstveröffentlichung von 1865 zeigt die revidierte Version von 1868 einige bezeichnende Unterschiede bei der Präsentation rassischer Differenz. Diese Veränderungen sind den kritischen Reaktionen zur Erstveröffentlichung geschuldet und werden später noch genauer besichtigt werden.

Theorien rassischer Differenz wurden in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich in den Disziplinen der Ethnologie und der Naturgeschichte ebenso wie in der Reiseliteratur entwickelt. Naturwissenschaftliche Rassetheorien waren zu diesem Zeitpunkt sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten auf dem Vormarsch. Ihre Wurzeln reichen zu Versuchen im frühen 18. Jahrhundert zurück, eine Wissenschaft von der Naturgeschichte zu entwickeln; deren Ziel bestand darin, einen akkuraten Plan der Natur zu entwerfen, der auch menschliche Gesellschaften und Kulturen in sich einschließen sollte. Diese Impulse entwickelten sich später zu Formen einer frühen Anthropologie, die rassistische Theorien der Differenz zwischen Menschen und Völkern propagierte. Die Debatten des 19. Jahrhunderts über rassische Differenz, von denen sich ein Echo in Storms Texten findet, sind eindeutig prädarwinistisch. Bevor die Evolutionstheorie diese Theorien radikal transformieren sollte, wurden die Debatten über Fragen der Rasse von zwei theoretischen Hauptströmungen dominiert. Auf der einen Seite glaubten die Monogenisten, in Übereinstimmung mit der Bibel, daß alle Menschen zu einer Rasse – der menschlichen Rasse – gehörten, die von Gott erschaffen wurde. Dieser Theorie widersprachen die Polygenisten, wenn sie die getrennte Schöpfung voneinander unterschiedener Rassen behaupteten, um diese nun auf einer hierarchisch gegliederten Skala anzuordnen; hier repräsentierten die kaukasischen Rassen die am höchsten entwickelten Völker, während die negroiden Rassen am Ende der Skala platziert wurden – mehr den Affen verwandt als den Europäern.

Einer der drei einflußreichsten wissenschaftlichen Monogenisten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts war der deutsche Rassetheoretiker Johann Blumenbach (gemeinsam mit dem französischen Theoretiker Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon). Blumenbach sammelte Schädel, die er in fünf verschiedene Rassen klassifizierte. Wenn Blumenbach auch grundsätzlich von der Überlegenheit der weißen Rasse ausging – gestützt auf die Überzeugung, daß Adam und Eva weiß gewesen seien – vertrat er dabei zugleich – ebenso wie Buffon – den Standpunkt, daß die Entwicklung verschiedener Rassen das Resultat umweltbedingter Degenerationen der weißen Rasse sei, die revidiert werden könnten. In seinem Werk „De generis humani varietate nativa“ (1775) führte Blumenbach diese „Degeneration“ auf Faktoren des Klimas, der Ernährung, des Lebensstils und den Einfluß von Kreuzungen und Krankheiten zurück. Im 19. Jahrhundert verschob sich die Gewichtung zugunsten solcher Theorien, die – als ein Produkt der Polygenese – die Existenz klar voneinander unterschiedener Rassen behaupteten.

Polygenetische Denkformen, die sich auf solche Wissenschaften wie die von dem Österreicher Joseph Gall (1758-1828) begründete Phrenologie beriefen, bestimmten die rassistische Forschung der amerikanischen Schule der Anthropologie. Hauptrepräsentant dieser Schule war der Physiker und Anatom Samuel George Morton (1799-1851), der seit 1830 Hunderte von menschlichen Schädeln gesammelt, vermessen und kategorisiert hatte und dessen Werk in den 40er Jahren von Josiah Clark Nott und George R. Gliddon popularisiert worden war. Diese amerikanischen Traktate, Bücher und Vorlesungen zur Rassetheoriewaren zu dem Zeitpunkt, als Charles Sealsfield seine rassistischen Romane verfaßte, breit zugänglich, und wissenschaftliche Rassetheorien dienten als politische Munition im Kampf gegen die Aufgabe der Sklaverei. In Deutschland publizierte 1843 Gustav Klemm eine zehnbändige Kulturgeschichte der Menschheit, die eine Aufteilung in „aktive“ und „passive“ Rassen vornahm. Klemm zufolge gehörten Menschen afrikanischer Herkunft zu den passiven Rassen, während der germanische Stamm die am höchsten entwickelte Form der aktiven Rassen repräsentierte. Derartige Forschung war noch in den 1850er und 1860er Jahren, also zu dem Zeitpunkt, als Storm die Rasse-Frage beschäftigte, durchaus aktuell. So argumentierte zum Beispiel Theodor Waitz in seiner „Anthropologie der Naturvölker“ (1859-72), daß es höhere und niedere Rassen gäbe, deren Differenzen auf spezifischen, identifizierbaren Merkmalen beruhten. Waitz artikulierte vertraute rassistische Stereotypen, die „niedere Kultur“ mit körperlichen Unterschieden begründeten, wie z.B. die Behauptung, daß ‘alle unkultivierten Nationen im Vergleich zu kultivierten Nationen einen großen Mund und ziemlich dicke Lippen besitzen’. Auf dem Gebiet der seriösen Literatur markierte Storms „Von jenseit des Meeres“ in doppelter Hinsicht eine Ausnahme: Der Text thematisierte sowohl die Frage rassischer Differenz als auch die tabuisierte Frage emotionaler und sexueller Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Herkunft. Wie gezeigt werden wird, bedient sich Storm dabei solcher Vorstellungen, wie sie von Autoren wie Klemm oder Waitz entwickelt wurden.

Auf dem Gebiet populärer Belletristik waren es Reisebeschreibungen und Romane, deren rassistische Beschreibungen anderer Völker den Einfluß der zeitgenössischen Anthropologie und Craniologie verrieten. Das Werk des Romanciers Charles Sealsfield, das für den erzählerischen Plot von Storms Text eine zentrale Rolle spielt, artikuliert in zahlreichen Romanen, die vom Sklavenleben auf den Plantagen handeln, rassistische Stereotypen. Sealsfield – ein selbstakklamierter Bewunderer Walter Scotts – veröffentlichte eine Serie von fünf Romanen, die „Transatlantischen Reiseskizzen“ (1835 -36), die im Louisiana spielen. In Sealsfields gesammelter Werkausgabe von 1845 erschienen die „Reiseskizzen“ unter dem Titel „Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre“.

Chris Weedon: Konstruktion rassistischer Differenz in Theodor Storms Von Jenseit des Meeres. In: David A. Jackson/ Mark G. Ward Hg.: Theodor Storm. Narrative Strategies and Patriarchy. Lewiston 1999, S. 86ff.

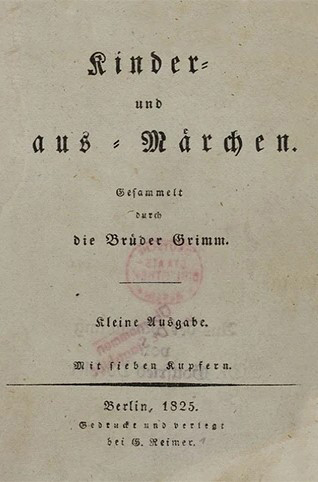

Märchen der Brüder Grimm

In der Novelle heißt es: „Und so konnte man uns denn oft abends in der Dämmerung auf der Bodentreppe oder in dem großen Reiseschrank zusammensitzen finden; je heimlicher wir unsern Märchensaal aufgeschlagen hatten, desto lebendiger traten alle die wunderlichen und süßen Gestalten, die verzauberten Ungeheuer, Schneewittchen und die Frau Holle vor unsere Phantasie.“

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich

Ein Prinz wurde von einer Hexe in einen „garstigen“ Frosch verwandelt und kann nur durch eine Prinzessin erlöst werden.

Frau Holle

Eine Witwe mag ihre hässliche, faule Tochter sehr, aber nicht ihre schöne, fleißige Stieftochter. Die muss am Brunnen sitzen und spinnen, bis ihre Finger blutig sind, während die andere nichts tuend zu Hause sitzt. Beim Säubern fällt ihr die blutige Spule in den Brunnen hinein. Die Stiefmutter will, dass die Stieftochter sie wieder holt, diese springt in den Brunnen und erwacht auf einer Wiese wieder. Dort kommt sie der Bitte nach, sprechendes längst ausgebackenes Brot aus einem Ofen zu holen und reife Äpfel von einem sprechenden Baum zu schütteln. Sie dient der alten Frau Holle mit den großen Zähnen, schüttelt ihr fleißig das Bett, dann schneit es in der Welt. Obwohl sie ein gutes Leben bei Frau Holle hat, will sie schließlich doch wieder nach Hause, weil sie Heimweh hat. Frau Holle führt sie durch ein Tor, wo Gold auf sie fällt, und gibt ihr auch die Spule wieder.

Schneewittchen

Das Märchen handelt von einem schönen Mädchen, das wegen der Eifersucht ihrer bösen Stiefmutter verfolgt wird, bei sieben Zwergen im Wald Schutz findet, durch einen vergifteten Apfel in einen todesähnlichen Schlaf fällt, durch einen Prinzen gerettet wird und schließlich heiratet, während die böse Königin bestraft wird, oft durch magische Eisenpantoffeln. Das Märchen thematisiert den Gegensatz von Gut und Böse, Eifersucht und Unschuld, und endet mit einem glücklichen Ende für Schneewittchen und einer gerechten Strafe für die Stiefmutter.

Wie jedes verzauberte Ungeheuer, sei es ein häßliches Biest oder ein glitschiger Frosch, in seinem Kern den verborgenen Diamanten, den schönen und kultivierten Prinzen birgt, so soll auch Jennis Erziehung im Pensionat eine Verwandlung herbeiführen und aus dem wilden „Teufel“ eine Prinzessin machen. Zielvorgabe ist, eine fleißige Goldmarie zu werden, die ihrem Zukünftigen ein sauberes und glückliches Heim ganz nach patriarchalischen Maßstäben bereiten kann. Doch bevor Jenni zur Goldmarie geadelt werden kann, ereilt sie das Schicksal Schneewittchens, das als aufgebahrte Ikone ein trauriges Sinnbild der wahren Kindfrauverehrung darstellt.

Mareike Börner: Mädchenknospe – Spiegelkindlein. Die Kindfrau im Werk Theodor Storms. Würzburg 2009, S. 96-

In Storms Märchendichtung treten sie immer wieder auf: Prinzessinnen, denen man nach dem Leben trachtet, die vertrieben, verfolgt und geraubt werden, und die ein Prinz oder noch besser ein Held aus dem einfachen Volk retten muss, um nach der Hochzeit selber König zu werden.

Hänsel und Gretel

Hänsel und Gretel ist ein Märchen der Brüder Grimm, in dem zwei arme Kinder von ihren Eltern im Wald ausgesetzt werden, weil die Familie hungert; sie finden ein Lebkuchenhaus einer bösen Hexe, die sie fängt, aber Gretel stößt die Hexe in den Ofen und befreit Hänsel, woraufhin sie Schätze finden und reich nach Hause zurückkehren.

Als Alfred und Jenni sich nach zehn Jahren wiedersehen, geschieht dies nicht durch Zufall und irgendwo, sondern auf dem Gut von Alfreds Bruder, einem „schloßartigen Gebäude“, das „mit einem Schwulst von Ornamenten überladen war, aber dennoch […] einen Eindruck großartiger verschollener Pracht“ (II, 189) bei Alfred hervorruft. Anhand dieses anachronistisch wirkenden Feudalbaus wird zum ersten Mal deutlich, wie eine vergangene Epoche künstlich am Leben erhalten wird, um den Betrachter in einen gleichsam künstlichen Rauschzustand zu versetzen. Bewohner dieses Gutes, das schon in seiner Beschreibung als eine Art kitschiges Märchenschloß anmutet, sind Hänsel und Gretel – bzw. Hans und Grete –, deren Ehe in der Anlehnung an das Grimmsche Geschwisterpaar sowohl den kindlichen Märchenaspekt als auch den der symbiotischen Geschwisterliebe in sich vereint; hier wird das Telos der Novelle deutlich: die Suche nach dem perfekten Pendant, um via Läuterung der chthonischen Sinnlichkeit zwei Herzen in geschwisterlicher Freundschaft zu vereinen. Diese Suche, die mehr einem Zueinanderfinden gleicht – Alfred und Jenni werden von Anbeginn den kupplerischen Anweisungen Gretes unterstellt –, geschieht ebenfalls vollständig im Zeichen der Kindheit; als transzendentes wie transzendierendes Medium steht sie demErwachsenenalter in seiner unflexiblen Begrenztheit konträr entgegen, wie u.a. Hans’ Vorbehalte gegenüber Jenni beweisen, die sich auf ihr erst spätes, postpubertäres Kennenlernen zurückführen lassen. Im „Paradiese“ des Anwesens soll diese infantile Einheit schließlich durch die Erinnerung wiederbelebt und die Distanz, die vorgeblich nur die Jahre zwischen Alfred und Jenni haben entstehen lassen, beseitigt werden.

Mareike Börner: Mädchenknospe – Spiegelkindlein, S. 98f.