Rosi, Resi, Rita

In dem Garten, der damals dem Kindergarten als Auslauf diente, standen viele Bäume, von denen drei mich immer wieder faszinierten. Das waren eine Eiche, eine Kiefer und ein Essigbaum.

Die Eiche war der höchste Baum im Garten; mein Onkel schätzte ihn auf über zwanzig Meter, Onkel Zippi war für „mindestens dreißig!“ Am besten musste das Erwin wissen, der immer mal wieder in den Garten schlich und flink wie ein Eichhörnchen hinaufkletterte.

Wenn er oben war, erscholl sein Triumphgeheul und er behauptete, im Osten die Elbe zu sehen, was ihm Udo Roseburg nicht glaubte. Der traute sich aber nicht, Erwin nachzuklettern. War Erwin wieder heruntergeklettert, musste er sich für den Rest des Tages irgendwo im Dorf verstecken, weil ihm seine Großmutter bei jeder seiner Klettereien ausschimpfte und ihm Prügel angedrohte.

Die ausladenden Zweige der Kiefer ragten über die Mauer bis zur Mitte der Schulstraße und immer lagen Kienäppel darunter. Ich hob die schönsten auf und sammelte sie in einem Kistchen, das seinen Platz bei dem Spielzeug auf dem Boden des alten Hauses fand. Immer, wenn ich aus den Klötzen meines Baukastens Häuserfassaden errichtete, wurden sie als Bäume für einen Wald im Hintergrund gebraucht.

Mein Opa aber hatte heimlich einen ganzen Eimer voll gesammelt und als er die Platte mit der Modelleisenbahn für mich baute, tauchte er über hundert von ihnen in grüne Farbe und leimte sie zu einem Wald zusammen, der das Gebirge bedeckte, das den hinteren Teil der Anlage bildete.

Den Essigbaum gab es nur im Oktober, wenn seine gefiederten Blätter karmesinrot über die hohe Mauer leuchteten.

Im Norden meines Gartens führte der Weg an einer Mauer aus Bruchsteinen vorbei zum Hühnerhaus. Sie war mit Weinreben berankt, die mein Opa in den Jahren um 1930 von einer Reise mitgebracht hatte. Er war damals mit seiner Frau und seinem Motorrad den Rhein entlang bis ins Elsass gefahren, hatte die Schweiz erreicht und durchquert und war schließlich bis zum Genfer See gekommen. Von seiner damaligen Reise soll ein Bild stammen, das er nach seiner Rückkehr in sein Haus gemalt hat und das lange Jahre im Wohnzimmer meines Onkels hing. Es zeigt ein Seeufer und ein weit entferntes Schloss; man erkennt auf den ersten Blick, dass es sich um Schloss Chillon handelt. Auch habe ich von meiner Oma ein kleines Holzkästchen geerbt, das auf seinem Deckel genau dieses Motiv zeigt. Das muss er als Gedächtnisstütze bei seiner Kunstaktion benutzt haben.

Auf der Rückfahrt nahm er dann vom Rhein mehrere Reben mit, die gut verpackt und feucht gehalten bis in mein Dorf gelangten. Einige der Reben wuchsen an und gediehen vor der Mauer, die meinen Garten von Thoms Grundstück abgrenzt. In guten Jahren wurden die Trauben im späten September sogar reif und mein Onkel schnitt sie im Oktober ab, presste die Beeren aus und füllte den Saft in große Glasballons, die er aus der chemischen Fabrik mitgebracht hatte, in der er arbeitete. Dann gluckerten einige Tage in der Waschküche des alten Hauses die Gärröhrchen auf den Flaschen und verströmt ihren säuerlichen Geruch. Mein Onkel ließ seinen Wein durchgären; er zog ihn dann auf Flaschen ab, die er mit Naturkorken verschloss. Damit die Hefen ihr Werk auch vollbringen konnten, gab er ihnen in jedem Gärbehälter ein wenig Honig als Extraspeise.

Später nannte mein Opa den Wein „Hummelbrumm“; manche Gäste sagten mir, dass man von diesem Wein starker Kopfschmerzen bekommt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, denn ich habe ihn nie trinken dürfen.

Über die Mauer, die meinen Garten nach Norden begrenzte, streckte ein mächtiger Nussbaum seine Äste. Er stand schon seit vielen Jahren auf dem Nachbargrundstück, das den Thoms gehörte. An der Rückseite dieses Grundstücks an der Magdeburger Straße lag die Drogerie. Dort kaufte meine Oma alle Putzmittel, Seife, Zahnbürsten und Wischlappen, manchmal auch Verbandsmull und Pflaster.

Die langen Äste, die der Nussbaum über die Mauer streckte, wurden von meinem Opa nie beanstandet; im Sommer war das nicht nötig, da die Sonne von Süden aus die Weintrauben leicht bescheinen konnte, im Herbst zeigte sich der alte Baum für seine Duldung dankbar. Dann fielen nämlich alle Nüsse von den Ästen, die über die Mauer herüber ragten, auf unsere Wege und Beete. Dabei sprangen die meisten aus ihren aufgeplatzten Hüllen heraus, die übrigen musste man erst herauspellen. Jeder, der zum Hühnerhaus ging, hob die gerade runter gefallenen Nüsse auf und legte sie auf ein Brett, das unter der Traufe des Bienenhauses angebracht war, damit sie keine Regen erreichen konnte. Wenn sich genügend auf dem Brett angesammelt hatten, wurden sie in einen Korb gelegt, der im Bienenhaus stand. Ende Oktober lagen so viele darin, dass meine Oma mehrerer ausrangierte Nylonstrümpfe damit füllen konnte, die zum Trocknen auf dem Boden des alten Hauses aufgehängt wurden.

Hier konnte sich jeder bedienen, der Lust auf Walnüsse hatte und ich hatte immer Lust darauf. Sie hielten bis weit nach Weihnachten, manche sogar bis nach Ostern und ich knackte einige ganz vorsichtig, um aus ihren Schalen kleine Schiffe zu bauen, die ich auf den Regenwassertonnen schwimmen ließ.

Wenn ich Schiffe aus Nussschalen bauen wollte, suchte ich mir die größten Walnüsse heraus. Mit einem stumpfen Okuliermesser drückte ich zwischen die Schalen und öffnete vorsichtig eine Nuss. Ich hob eine der beiden Schalen ab. Manchmal blieb der Kern ganz und ich konnte ihn leicht aus der anderen Schale heraus ziehen. Nun nahm ich ein abgebranntes Streichholz, tropfte das Wachs eines Kerzenstummels in die Nussschale und drückte vorsichtig das Streichholz in das noch warme Wachs hinein. Mein Mast stand nach ein paar Minuten senkrecht in der Nussschale. Jetzt brauchte mein Schiff noch ein Segel. Dazu schnitt ich mir ein Stück Papier zurecht, das ich aus einem Heft herausgerissen hatte. Ich nahm dafür immer eine unbeschriebene Doppelseite, damit meine Oma mir nicht auf die Schliche kam, denn ich durfte aus meinen Schulheften keine Seiten herausreißen. Dann schnitt ich mir kleine Segel zurecht, die viereckigen Papierstücke bog ich etwas und bohrte mit der Spitze des Streichholzmasts zwei Löcher hinein. Nun konnte ich das Papiersegel auf den Mast schieben und in Position bringen. Dann kam das nächste Papier, wenn das Streichholz lang genug war, auch noch ein drittes. Manchmal besorgte ich mir bei meiner Oma eine Stecknadel mit Glaskopf, die ich in das Heck der Nussschale piekte; daran klebte ich ein Stückchen Papier, das ich mit Buntstiften bemalt hatte. Meistens fuhr ich unter britischer Flagge, die ich in meinem Buch über die Abenteuer des Robinson Crusoe gesehen hatte.

Der Stapellauf war ein großes Ereignis. Die Nussschale schaukelte auf der Wassertonne, wenn es aber regnete und das Wasser in dickem Schwall aus dem Fallrohr in das Fass plätscherte, konnte es schnell geschehen, dass mein Schiff Schlagseite bekam und kenterte. Untergegangen ist mir aber nie eine der Nussschalen, denn sie schwammen auch dann noch, wenn sie mit Wasser gefüllt waren.

Wenn geschleudert wurde, durfte ich nicht in meinen Garten gehen. Mein Onkel sagte, die Bienen werden aggressiv, wenn man ihnen den Honig wegnimmt. Am Morgen wurde das große Honigfass in der Waschküche aufgestellt und mein Onkel befestigte die elektrische Heizung unter dem Boden. Dann stellte er die Schleuder daneben. Sie bestand aus einer senkrechten Tonne, in der eine Halterung für die Waben eingelötet war. Mit einer Kurbel konnte über einen Triebriemen die innere Trommel gedreht werden. Mein Onkel setzte den Imkerhut auf seinen Kopf und zog den Schleier bis zum Kragen seines Arbeitsanzuges herunter. Dann ging er in das Bienenhaus und holte eine Karre mit den ersten Waben. Mein Opa legte jede Wabe auf ein Backblech und entfernte mit einer Gabel die Deckel von den Waben. Dann stellte er die so geöffneten Waben senkrecht in die Trommel. Nun begann mein Onkel, den Griff seiner Schleuder zu drehen. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Das war eine Frage der langjährigen Erfahrung, sagte er. Wenn er zu langsam drehte, kam kein Honig aus den Waben, drehte er zu schnell, gingen sie zu Bruch. Später montierte er einen Motor an die Schleuder und errechnete genau die Spannung, die er mit Hilfe eines Reglers anlegen musste, um die passende Drehzahl zu erreichen. Zur Sicherheit hätte er auch einen Fliehkraftregler einbauen können, um die Drehgeschwindigkeit der Trommel zu begrenzen. Wenn die Trommel sich richtig drehte, wurde der Honig aus den Waben an die Trommelwände geschleudert und floss nach unten, tropfte auf dem Boden der Tonne, wo er so erwärmt wurde, dass er flüssig blieb, und lief durch einen Abfluss in einen irdenen Krug, den meine Oma ebenfalls angewärmt hatte. So blieb der Honig flüssig und konnte in das große Fass gegossen werden, wenn der Krug voll war. Vorher aber musste der Quetschhahn aus vernickeltem Messing abgedreht werden, damit kein Honig auf den Fußboden kleckerte. Die ausgeschleuderten Waben setzte mein Onkel wieder in die Kästen, damit die Bienen Platz für eine neue Tracht hatten.

An solchen Tagen kramte ich gerne auf dem Boden des alten Hauses herum und fand in einer Kiste, die in Kasperls Kammer stand und allerlei Familienfotos enthielt, ein Album, in dem sie alle eingeklebt waren, die Rosi, die Resi, die Rita, die Alice, die Anne und die Lolo und noch viele andere, die ich nur flüchtig oder gar nicht kannte. Nicht, dass ich damals schon meine Talente fürs Archivieren gekannt hätte. Nein, damals musste ich erst einmal mit Kasperls Hilfe meine Fähigkeiten als Puppenspieler entfalten. Aber zur gleichen Zeit, als der US-amerikanische Spaßmacher mir beibrachte, die alten Bilder zum Sprechen zu bringen, fing ich an, alles zu sammeln und aufzubewahren, was ich so beim Herumstöbern in Kisten und Schubladen fand: Briefe, Fotos, Urkunden, Spielzeugreste und manches andere, das ich interessant fand.

Es waren einmal drei Schwestern, die hießen Rosi, Resi und Rita, und die wollte hoch hinaus. Alle drei kamen auch hoch hinaus und fanden drei Männer, die mit ihnen Alice, Anne und Lolo zeugten.

Mit Kasperls Hilfe begannen die Sachen zu mir zu sprechen, wenn wir uns Geschichten ausdachten, Geschichten von den Menschen, die uns von den Fotos anguckten, oder Geschichten von den Leuten, die in den alten Dokumenten erwähnt werden, die zunächst nur Kasperl lesen konnte und deren Erlebnisse er für mich auf der Bühne inszenierte, bis ich selber genug von den Buchstaben verstand. So lernte ich meine Familie kennen und wusste bald mehr über Rosi, Resi und Rita als mein Onkel, der im nüchternen Zustand nicht über früher sprechen wollte. Mit früher meinte er alles, was vor meiner Geburt passiert war.

Es waren einmal drei Schwestern, die eine hieß Rita und wollte hoch hinaus. Sie heiratete den Bruno Bauer, der aus einer feinen Familie stammte, und zog mit ihm in die Stadt. Da wohnten sie in einem Mietshaus, wo es ein Badezimmer gab und ein Klo mit Wasserspülung. Aber da hielt sie es nicht lange aus, nahm ihre Tochter Lolo und kam zurück in ihr Elternhaus, wo nun Rosi und Fritz lebten und wo es kein Badezimmer gab, sondern nur eine Pumpe auf dem Hof und ein Plumpsklosett im Garten. Dort blieb sie ein paar Wochen und konnte sich nicht mehr drein finden, weil sie das Bad und ein Klo mit Wasserspülung vermisste, denn sie hielt sich jetzt wegen des Bauers für eine feine Dame und spreizte den kleinen Finger ab, wenn sie die Kaffeetasse zum Mund führte, den sie immer mit dunkelrotem Lippenstift schminkte. Meine Oma Rosi schminkte sich nie und roch immer nach Uralt Lavendel.

Eines Abends lärmte es auf dem Platz vor dem Haus meiner Oma Rosi und der Bruno schrie und flehte, Rita solle doch wieder zu ihm kommen. Aber sie wollte ihn nicht sehen und ließ den Rollladen runterrasseln. Er tobte weiter und wollte wenigstens seine Tochter Lolo sehen, doch Rita ließ auch den zweiten Rollladen runter krachen. Dann hörte man einen dritten Knall, weil sich der Bauer mit einer Pistole in den Kopf geschossen hatte. Ein paar Tage später fuhr Tante Rita nach Berlin zum Film-Fritzen von Babelsberg, mit dem sie eine Affäre hatte, die ihr aber nur kleine Nebenrollen beim Film einbrachten.

Bei Blättern in Vopels Album ist mir meine Tante Rita immer mal wieder begegnet: als Mannequin in „Einer Frau muss man alles verzeih’n“, in der Rolle einer Putzfrau in „Das Schicksal der Renate Langen“, mit Willy Fritsch und Willy Forst in „Ein blonder Traum“, als sich Fritz Vopel in Lilian Harvey verknallte, als Schatten in „F. P. 1“, wo man sie im Ballsaal des Hotels Atlantic erahnen kann.

Fritz Vopel imitierte gerne Hans Albers, hatte aber trotz seiner ondulierten Haare, die er wie sein Idol nach hinten gekämmt trug, nicht dessen Raubvogelaugen, obwohl man in einschlägigen Veröffentlichungen auch von ihm behauptete, er habe viele kleine Mädchen einfach ins Bett gelegt. Mit Tante Rita hatte er leichtes Spiel, da sie auf wilde Abenteuer aus war, denn sie hatte jede Beziehung zu ihrem Ehemann schon vor mehr als einem Jahr unterbrochen und musste viel nachholen. Am Filmset richteten manche Damen ihre Augen auf die athletische Brust des Fotografen, der solche Blicke gerne erwiderte, wenn er gelegentlich eine kleine Rolle übernehmen musste. Allerdings gelang es ihm nicht, Hans Albers bei Sybille Schmitz auszustechen, dafür soll meine Tante Rita einmal auf Peter Lorres Glubschaugen reingefallen sein.

Bei den Dreharbeiten zu „Hitlerjunge Quex“ hat sie sich in Jürgen Ohlsen verliebt, aber am Set von „Ein blonder Traum“ platzen ihre Hoffnungen auf eine Rolle endgültig. Sie kehrte mit ihrem Koffer nach Bördeleben zurück, kümmerte sich wieder um ihre Tochter Lolo und erzählte gerne von ihren amourösen Abenteuern in Neubabelsberg, wenn sie ein paar Gläser selbstgemachten Johannisbeer-Likör getrunken hatte.

Es waren einmal drei Schwester und eine hieß Resi. Die hatte einen Halunken namens Klinkbeil geheiratet, sagte mein Vater, so einen mit einem Backpfeifengesicht, vor dem war sie bald weggelaufen und hatte ihm ihre Tochter Anne dagelassen. Als der aber zu den Soldaten und kurze Zeit später an die Westfront musste, gab er Anne bei Oma Rosi ab, kehrte aber nicht zurück, weil ihm nur wenige Tage nach dem Angriff auf Frankreich ein französischer Grenadier das Backpfeifengesicht mit einem ungezielten Schuss zerschmettert hatte. Resi soll die Nachricht ohne erkennbare Regung hingenommen haben und setzte das fort, was sie auch schon vor dem Tod ihres Mannes getan hatte, sie trieb sich mit Männern rum, wie mein Onkel sagte, vorzüglich mit Offizieren.

Wer es schließlich war, der sie dazu überredete, KZ-Aufseherin zu werden, hat niemand in der Familie je erwähnt, als ich aber Anno ‘55 in der großen Kiste auf dem Dachboden unseres Hauses in der Schulstraße auf ein Foto stieß und es Kasperl zeigte, war dem sofort alles klar. „Deine Tante versteckt sich hinter der kreischenden Frau vorne rechts“, sagte er. „Schau dir das Treiben genau an!“

Was die Tante Resi da trieb, hatte mir meine Mutti nie erzählt. Ihre Tante hatte Krankenschwester gelernt, wollte aber in diesem Beruf nicht arbeiten. Da hatte ihr neuer Freund Traugott die Idee, sie in sein Wirkungsfeld zu ziehen. Meine Mutti sagte tatsächlich „Wirkungsfeld“, wollte aber nicht näher darauf eingehen.

Mit dem Bild fand ich auch einen Brief, der uns nähere Auskunft über das „Wirkungsfeld“ meiner Tante Resi gab:

Betr.: Bewerbung als Aufseherin

Auf Grund Ihrer Bewerbung um Einstellung als Aufseherin wird Ihnen kurz mitgeteilt, mit welcher Aufgabe Sie hier betraut werden sollen.

Im Konz.-Lager Ravensbrück sitzen Frauen ein, die irgendwelche Verstöße gegen die Volksgemeinschaft begangen haben und nun, um weiteren Schaden zu verhindern, isoliert werden müssen. Diese Frauen sind bei ihrem Arbeitseinsatz innerhalb und außerhalb des Lagers zu beaufsichtigen. Sie brauchen für diese Arbeit also keine beruflichen Kenntnisse zu besitzen, da es sich ja lediglich um die Bewachung der Häftlinge handelt.

Die Aufseherinnen sind Reichsangestellte und werden nach der Tarifordnung für Angestellte besoldet. Als Eingangsstufe erhalten Sie Gruppe IX und nach einer Probedienstzeit von 3 Monaten Gruppe VIII. Eine ledige Aufseherin im Alter von 35 Jahren erhält z.B. brutto 195,68 RM und nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge Steuern, sowie sonstiger gesetzlicher Abgaben und Kosten der Verpflegung und Wohnung monatlich 115,10 RM Gehalt. Sie erhalten ferner im Lager Gemeinschaftsverpflegung (Truppenverpflegung) die mit täglich 1,20 RM berechnet wird. Dienstbekleidung, wie Tuch- u. Drillichuniform sowie teilweise Unterwäsche wird Ihnen kostenlos gestellt. Zur Unterbringung stehen hier Häuser mit Dienstwohnungen zur Verfügung, die gut eingerichtet sind.

Bei entsprechender Eignung und Tätigkeit besteht die Möglichkeit, als Lagerführerin in einem der Außenlager des KL Ravensbrück eingesetzt zu werden und Aufrückungsmöglichkeit bis Gehaltsgruppe VI.

Ihre Tätigkeit wird als Kriegseinsatz anerkannt. Sie gehören auch zum Gefolge der Waffen-SS. Voraussetzung für die Einstellung ist daher, daß Sie unbestraft und körperlich gesund sind.

Aus den Erzählungen in unserer Familie und aus meinen späteren Recherchen konnte ich folgendes rekonstruieren: Nach vier Wochen Ausbildung, die neben weltanschaulicher Schulung auch praktische und theoretische Grundlagen im Zusammenhang mit der Lager- und Häftlingsführung umfasste, absolvierte Resi eine dreimonatige Probezeit, bis sie Aufseherinnen wurden. In der Folge wurden sie dann dem Lager Ravensbrück zugeteilt. Die graue Uniform mit der Schiffchenmütze und den Lederstiefel stand ihr gut. Ihren Schlagstock wusste sie geschickt zu handhaben, eine Schusswaffe führte sie – wie sie meinem Opa versicherte − nicht. Als sich die Front im April 1945 dem Lager näherte, wurde das KZ von der SS geräumt und die Insassen auf einen Todesmarsch getrieben. Zurück blieben lediglich schwerkranke Häftlinge und ein paar von dem Häftlingspflegepersonal.

Am 30. April 1945 erreichten sowjetische Truppen Fürstenberg und befreiten die verbliebenen Insassen. Die Häftlinge auf dem Todesmarsch wurden bis zum 3. Mai 1945 von sowjetischen Einheiten eingeholt und ebenfalls befreit. Mitglieder des SS-Wachpersonals und Aufseherinnen wurden nach Kriegsende von den Alliierten festgenommen und von 1946 bis 1948 in den Hamburger Ravensbrück-Prozessen vor Gericht gestellt. Wo sie Tante Resi aufgegriffen haben, weiß ich nicht; sie wurde im Februar 1947 zu 10 Jahren Haft verurteilt und schon nach 5 Jahren wieder freigelassen. Sie lebte dann noch ein paar Jahre in der Nähe von Bremen und soll an einem Hirntumor gestorben sein. Ihr Klavier stand noch bis '55 im Wohnzimmer meiner Großeltern in Bördeleben und wurde dann von ihrer Tochter Anne weggeholt, was ich nicht bedauerte, weil ich nach dem Tod von Zippi nie wieder darauf gespielt hatte.

Als ich 1966 die „Ermittlung“ von Peter Weiss im Fernsehen sah, wollte ich auch ein Theaterstück schreiben, in dem meine Tante Resi und meine Oma Rosi sich in einem Prozess mit Erna Adamski auseinandersetzen sollte. Ich kam aber über einige Notizen und Pläne nicht hinaus und verwarf den Plan schon 1967, weil ich keine Möglichkeiten sah, das „Oratorium in drei Gesängen“ auf einer Marionettenbühne angemessen aufzuführen.

Und als der Krieg zu Ende war, da vergewaltigten russische Soldaten die Alice und machten ihr den Gerhard. Und die Anne ließ sich mit einem Helmut ein, der auch so ein Ohrfeigengesicht hatte wie ihr Vater, der schwängerte sie mit dem Bert und ließ sich nicht mehr sehen. Dann ließ die Lolo den Dieter in ihr Mädchenzimmer, und der zeugte mit ihr die Ute. Und einmal trafen sich Alice, Lolo und Anne im Hause von Oma Rosi und Bert und Ute wurden auf Gerhards Ballonreifenroller gestellt und fotografiert.

Am selben Abend fand ich zwei Bilder in der Kiste, auf denen ein schönes Mädchen zu sehen war, das ich nicht kannte. Auf dem einen Bild saß sie allein in einem Garten, auf dem anderen war sie zusammen mit meiner Mutti zu sehen. Die beiden Mädchen standen nebeneinander und hielten sich hinter den Rücken mit den Armen umschlungen. Die Köpfe hatten sie leicht gegeneinander geneigt und blickten mich an. Das Mädchen links neben meiner Mutti hatte kräftiges dunkles Haar, das über der Stirn gescheitelt und zu einem Zopf geflochten war. Um den Hals trug sei eine kurze Kette aus schwarzen Perlen. Der Zopf fiel über ihre rechte Schulter, hing zwischen den beiden Mädchen herab und bedeckte die rechte Brust mit dem leichten Sommerkleid, das meine blonde Mutti trug. Sie blickte mich forsch an und hielt in ihrem linken Arm einen Strauß mit Vergissmeinnicht. Das andere Mädchen fasste ganz zart mit ihrer rechten Hand nach den Blumen.

Auf dem anderen Bild guckte das Mädchen mich aus großen dunklen Augen traurig an, oder vielmehr, sie blickte an mir vorbei oder ihr Blick verlor sich in meine Richtung. Sie war schön, schön wie meine schöne Mutti, aber dabei ganz fremd. Nicht so blond und hell, vielmehr dunkel und rätselhaft. Auch auf diesem Foto trug sie ihre Perlenkette und ich hatte das Gefühl, als steckten in ihren großen dunklen Augen auch so schöne Perlen. Ich nahm das Foto mit dem fremden Mädchen, suchte meine Mutti, fand sie auf dem Rasenplatz im Garten und fragte, wer die Tante sei.

Meine Mutti nahm mir das Foto weg, betrachtete es nur kurz und sagte, ach! Rebecca.

Wer Rebecca sei, wollte ich wissen. ‒ Eine Schulfreundin.

Wo sie wohne. ‒ Das wisse sie nicht.

Wann sie sie zum letzten Mal gesehen habe. ‒ Das sei schon lange her.

Wo das gewesen sei. ‒ Ach, das war damals.

Wann damals? ‒ Und meine Mutti erzählte, blickte mich dabei aber nicht an.

Rebecca, sagte sie, sei ihre engste Freundin gewesen. In der Schule hätten sie zusammen in einer Bank gesessen. Und zusammen spazieren gegangen, und gegeneinander Tennis gespielt, das haben sie oft. Und dann war Rebecca verschwunden. Sie kam einfach nicht mehr in die Schule.

Und wo sie abgeblieben sei? ‒ Das habe sie nicht gewusst.

Ob sie denn niemand gefragt habe. Ihre Eltern vielleicht? ‒ Nein, das waren feine Leute, da fragte man nicht. Aber einmal habe sie sie noch gesehen. Das war in Sudenburg, da standen viele Menschen auf der Straße mit ihren Koffern. Und dabei sei auch Rebecca gewesen und ihre Eltern. Und sie habe sich gewundert, weil sie ihren Wintermantel angehabt hat, wo es doch ‒ wie jetzt ‒ Sommer gewesen war. Und sie sei hin gegangen und habe sie angesprochen: Rebecca! Aber sie habe sich weggedreht, als wolle nicht mit ihr sprechen. Ja, so seien sie gewesen, die Juden. Dabei habe sie ihr doch gar nichts getan.

Ich wollte das Bild wiederhaben, aber meine Mutti gab es mir nicht und ging ins Haus.

Am Abend holte ich das andere Foto aus der Kiste, auf dem Rebecca meine Mutti umarmte und zeigte es Kasperl. Dabei erzählte ich ihm von dem Gespräch. Er sagte lange nichts.

Dann vernahm ich seltsame Laute, wie ich sie noch nie von ihm gehört hatte. Zuerst leise, dann immer lauter drangen Worte aus ihm hervor, die ich nicht verstehen konnte.

Was für eine Sprache das sei, fragte ich, aber er antwortete mir nicht, wiegte nur seinen Kopf hin und her.

Dann sagte er: „Wir wollen tanzen. ‒ Lass uns einen Tanz aufführen.“

„Tanzen“, fragte ich, „warum denn tanzen? Hat Tante Rebecca denn gern getanzt?“

„Alle Mädchen tanzen gerne, sagte er, und wir wollen zu einem Danse macabre aufspielen.“

„Wer soll tanzen?“, fragte ich, „Tante Rebecca mit meiner Mutti?“

„Nein“, sagte er, „wir müssen einen Totentanz aufführen. Mach uns mal ein paar Drachen.“

„Drachen? Wie viele denn?“

„Wir brauchen viele Drachen. Die sollen unsere Zuschauer sein.“

„Und wie groß? Müssen sie richtig fliegen können?“

„Kleine Drachen reichen, so groß wie die Blätter von deinem Zeichenblock. Bühnendrachen eben. Und du kannst ihnen Gesichter malen.“

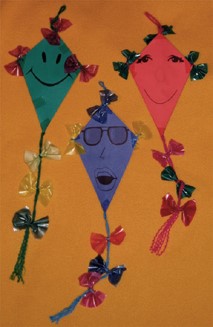

Ich faltete die Papierbögen zu doppelten Rhomben, malte ihnen Gesichter mit großen aufgerissenen Augen, damit sie besser sehen konnten, wenn wir unter ihnen tanzten, band ihnen Troddeln an als Ohren und knüpfte für jeden aus zusammen gedrehten Papierstücken einen langen Schwanz, den ich am unteren Ende befestigte.

Dann ließ Kasperl die Drachen steigen und die guckten mit ihren aufgerissenen Augen erstaunt auf unsere kleine Bühne, auf die wir allerlei Dinge gestreut hatte: Eine weiße Bluse, Haarkämme, einen Papierblumenstrauß, viele bunte Knöpfe, sieben Gänse aus Zinn, zwei Jungmädchenbücher von Spyri, hölzerne Wäscheklammern, einen alten Nylonstrumpf mit trockenen Walnüssen, Gummiringe von Einweckgläsern.

Wer denn diesmal zuschauen soll, fragte ich Kasperl. „Nur Rosi, Resi und Rita“, sagte er. Ich kramte eine Zigarillokiste hinter dem Bauernhof hervor und holte die drei Puppen heraus. Die hatte mir die alte Frau Hilliger geschenkt, als ich einmal das große Puppenhaus angucken durfte, das sie auf dem Boden ihres Hauses am Dorfteich aufbewahrte. Und weil ich von der Pracht des alten Spielzeugs so fasziniert war und mich gar nicht trennen konnte, hat sie mir zum Schluss etwas in die Hand gedrückt. „Mit diese drei Puppen håm mål Rosi, Resi und Rita gespielt, als se noch Freundinnen von mir wårn“, sagte sie. „Kannste mitnehm‘n, zeig‘ se aber nich der Rosi!“ Die drei setzte ich auf unsere Zuschauergalerie.

Kasperl bat um Ruhe, ließ mich das Licht ausschalten, sagte dann in die Dunkelheit hinein: Fiat lux! Ich drehte den Lichtschalter neben der Bodentreppe und wir konnten unsere Bühne sehen und das Gerümpel rings herum.

Zuerst geschah nichts. Dann trat der Tod auf und zertrampelte mit seinen Knochenbeinen alles, was wir auf die Bühne gelegt hatten, die weiße Bluse, die Haarkämme, den Papierblumenstrauß, die vielen bunten Knöpfe, die sieben Gänse aus Zinn, zwei Jungmädchenbücher, die Wäscheklammern, den alten Nylonstrumpf mit trockenen Walnüssen und die Gummiringe. Und alles wurde zu braunem Staub auf dem Bühnenboden, zur Asche unseres Danse macabre.

Der Tod aber war ein Knochenmann, den ein schwarzer Umhang notdürftig umflatterte. Viermal kam der Tod mit der Trompete, die hatten wir aus Zeitungsblättern gerollt und er hielt sie schräg empor und blies sein schrilles Signal in die Luft. Und zweimal erschien der Tod mit Trommeln, die kündeten dumpf von seinem Kommen und von seiner Herrschaft. Einmal kam er mit einer Geige und fiedelte gar lustig, aber ich konnte keine Melodie erkennen. Und wieder kam der Tod und jetzt krönten ein Paar weiße Flügel seinen schwarzen Umhang und er spielte mit knochigen Spinnenfingern auf meiner Blockflöte das Lied: Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Aber der Staub auf der Bühne blieb braun und alles war verdorrt. Und noch viermal kam der Tod in schwarzem Umhang und sie traten zu dem mit den Flügeln und alle, es waren jetzt zwölf, umringten Kasperl Larifari. Und meine zwölf Drachen sahen alles mit ihren aufgerissenen Augen und sperrten vor Entsetzen ihre Mäuler auf. Und auch die drei Puppen starrten auf die Bühne und sagten nichts.

„Mit wem tanzt der Tod?“, fragte ich Kasperl. „Mit Tante Rebecca und mit meiner Mutti?“ Und ich hielt ihr das Bild hin, das die beiden Mädchen zeigte.

„Mit der Jüdin, nur mit der Jüdin“, sagte Kasperl.

Da riss ich das Foto genau in der Mitte entzwei und der Zopf, der die rechte Brust meiner schönen Mutti bedeckte, trennte Rebecca von ihrer Freundin. Rebecca gab ich Kasperl, der als Leierkastenmann zwischen den zwölffachen Tod getreten war und an einer Orgel drehte. Es hub ein Kreischen und Brüllen an und ich konnte nichts verstehen, stellte mir aber vor, dass er „Ach, du lieber Augustin“ spielte. Er nahm das Foto und steckte es in den Leierkasten, drehte und drehte, und sein Gesicht wurde bleich und spitz, seine Finger glichen Krallen. Ich ergriff seine rechte Hand und wir tanzten den Danse macabre, ich weiß nicht mehr wie lange. Irgendwann spie der Kasten die Fotos aus, Kasperl ließ mich los, gab mir den Teil, von dem mich Tante Rebecca mit ihren Perlenaugen ansah, warf den anderen Teil mit meiner schönen Mutti zu den Drachen empor, schlug die Trommel des Todes, und ich drehte mich mit Rebecca im Kreis, konnte dem Blick ihrer dunklen Perlenaugen nicht ausweichen, wollte mich in ihren unendlichen Tiefen verlieren und ich sah den Tod um uns herumtanzen, zwölffach stampften die Knochenbeine den braunen Staub auf der Bühne, da entglitt mir Rebecca, das Foto sank zu Boden und wurde zu Staub zertanzt, zu braunem Staub von stampfenden Knochenbeinen. Dann wurde es still. Kasperl aber weinte und ich weinte noch lange mit ihm.