Lyrik und Poetik. Zu Storms Gedicht „Elegie“ (1835)

Elegie[1]

Bleib! Was fliehest du mich, Kalliope, liebliche Muse,

Einmal nur wende dein Aug lächelnd dem Sterblichen zu!

Doch sie eilet hinweg, sie flieht in die Arme Apollos;

Wehe, d<en> Sterblichen ist keine der Himmlischen hold.

Lorbeer sprießet im Hain, hoch ragen die herrlichen Zweige,

Freund, doch nirgend erschaust du ein gebrochenes Reis.

Dieses Gedicht schrieb Theodor Storm im Herbst 1834, da hatte er gerade sein 17. Lebensjahr vollendet. Es handelt sich um den fünfundvierzigsten lyrischen Text, den er als Schüler seit 1833 in seine Sammelhandschrift „Meine Gedichte“[2] eingetragen hat; es ist das letzte einer Reihe von Gedichten, zu denen er durch den Unterricht in der Husumer Gelehrtenschule angeregt wurde, die er von Ostern 1826 bis Michaelis 1835 besuchte, um ab Oktober für eineinhalb Jahre auf das Lübecker Katharineum zu ziehen.[3]

Storm wählt die klassische Form einer aus Distichen (Hexametern und Pentametern) gebildeten Elegie. Bereits im 16. und 17. Jahrhundert wurde versucht, die Form der griechischen Verse im Deutschen nachzuahmen; in der Mitte des 18. Jahrhunderts verfassten Gottsched und Klopstock reimlose Nachbildungen. Um 1800 entstand dann die klassische deutsche Elegiendichtung von Goethe, Schiller[4], Hölderlin und anderen. In ihr verbindet sich noch einmal die metrische Form der Elegie mit dem Ton der Trauer und Klage, der durch einen feierlichen Klang und die Hoffnung auf die Wiederkehr des Goldenen Zeitalters aufgehellt wird.

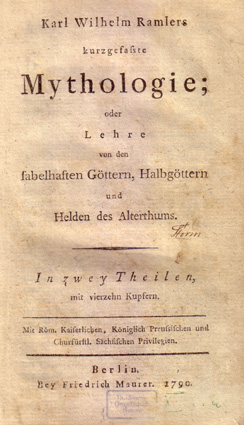

Den Stoff für sein Gedicht fand Storm in Ramlers zweibändiger Mythologie, die er schon als Schüler besessen hat.[5] Dort wird im Stichwort „Musen“ (S. 192f.) „Töchter Jupiters und der Gedächtnisgöttin Mnemósyne“ ausgeführt: „Kalliópe, die Muse der heroischen Gedichte, die vornehmste unter ihren Schwestern. Ihr Kennzeichen ist die Tuba oder Trompete, die man mit einem Lorbeerzweig zu umwinden pflegt.“ (S. 194) Und obwohl die Musen „beständig Jungfrauen geblieben“ (S. 198) sind, so soll ihr Vorsteher, Apollo, „mit der Muse Kalliópe den Orpheûs erzeugt“ (S. 185) haben. Aus diesem Material formt der junge Poet eine Dichterklage, die deutlich in der Tradition der Klassik verwurzelt ist.

Storm wurde Ostern 1826 mit 9 Jahren in die Quarta der Husumer Gelehrtenschule aufgenommen, die auf eine Tradition bis in die Reformationszeit (1527) zurückblicken konnte. Nach einem Jahr wechselte er in die Tertia, die er wie die Sekunda drei Jahre besuchte, danach war er seit Ostern 1833 Primaner. Eine jährliche Versetzung, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht; die Schüler stiegen in die nächst höhere Klasse auf, wenn ihren Lehrern die Leistungen angemessen erschienen. Insgesamt verbrachte Storm neun und ein halbes Jahr auf der Gelehrtenschule seiner Vaterstadt. Zusammen mit den vier Jahren Elementarschule und dem Aufenthalt in Lübeck hat er 15 Jahre die Schulbank gedrückt, davon 11 Jahre in einer höheren Lehranstalt.

Storm hat als Sekundaner damit begonnen, Gedichte zu schreiben, die er später folgendermaßen charakterisierte:[6]

"Fertig wurde meine Lyrik erst, als mein Leben einen selbstständigen Inhalt gewonnen hatte, und als ich als junger Advokat überall für mich selber einstehen mußte. Schon auf der Husumer Schule hatte ich mich in Versen versucht, aber es war eine inhaltslose Spielerei; in Lübeck wurde der Ton ein etwas anderer; aber es war immerhin nur noch ein schülerhaftes Flügelprüfen; auch aus der Universitätszeit ist nur Weniges stehn geblieben."

Diese Selbsteinschätzung steht im Zusammenhang mit Storms bitterer Erfahrung, dass ihm zu Lebzeiten zwar die Anerkennung als Erzähler zuteil wurde, dass einige Kritiker seinen Rang als Lyriker aber nicht wahrhaben wollten. Dabei hat er immer wieder betont, dass er sich als den letzten bedeutenden Lyriker nach Goethe betrachtet, und er meinte damit jene Poesie, die später mit dem Terminus „Erlebnislyrik“ charakterisiert wurde. Dieser Begriff umfasst solche Gedichte, denen ein unmittelbares Erlebnis zugrunde liegt oder die zumindest die Fiktion erzeugen, ein Erlebnis habe den Poeten zu seinem Werk angeregt. Von diesem hohen Anspruch her wird deutlich, wieso Storm im Alter seine Jugendlyrik sehr kritisch betrachtete und warum er keine Gedichte in seine Gesammelten Werke aufnahm, die während seiner Schulzeit entstanden sind. Storm erklärte sich den großen Unterschied in der sprachlichen und künstlerischen Qualität seiner Gedichte dadurch, dass er einen langen Lernprozess benötigte, bis er um 1850 einige der bedeutendsten Gedichte des 19. Jahrhunderts zu schreiben imstande war. Als Kritiker und als Herausgeber von Lyrikanthologien legte er an das, was er als Poesie gelten ließ, sehr hohe Maßstäbe an und glaubte, sich auch von seinen eigenen frühen Texten distanzieren zu müssen. Erst vor diesem Hintergrund können wir verstehen, wieso sein Urteil über die eigene Schulzeit so negativ ausfällt; er beklagte später zu Recht, dass er nicht mit der Gegenwartsliteratur seiner Zeit bekannt gemacht wurde, und deshalb seinen Kenntnis der deutschen sowie Teilen der europäischen Literatur weitgehend autodidaktisch erarbeiten musste, nachdem er in Lübeck die entsprechenden Anregungen erfahren hatte.

Die Storm-Forschung hat die frühen Gedichte bisher kaum zur Kenntnis genommen und sich dem strengen Urteil des reifen Dichters angeschlossen, der sein Frühwerk vom hohen Anspruch der späteren Meisterschaft nicht mehr gelten lassen konnte. Dieter Lohmeier hat in seinem Kommentar der Gedichte darauf hingewiesen, dass Storms frühe Lyrik wie verspätetes Rokkoko wirkt[7] und damit ein zutreffendes Urteil über den Teil der Schülergedichte gefällt, die der Anakreontik des 18. Jahrhunderts verpflichtet sind, und für die Storm Anregungen im Husumer Wochenblatt fand. Kennzeichen dieser Poesie sind eine sinnenfrohe, diesseitige Lebenshaltung; die Gedichte kreisen um die Motive Liebe, Wein und Geselligkeit, schließen aber den Tod mit ein. Ihr eher stereotypes Motiv- und Bildrepertoire tritt mit stilistischer Leichtigkeit auf wird häufig in kurzen Versen gestaltet.

Storms im selben Zeitraum entstandenen Rätselgedichte[8] sind ebenfalls nach Vorbildern entstanden, die ihm die Wochenblattpoesie lieferte und die er in Büchern aus der Bibliothek der Husumer Gelehrtenschule fand.[9] In Lübeck schrieb Storm Gedichte, die seine Auseinandersetzung mit der neueren deutschen Literatur erkennen lassen; vor allem Heines „Buch der Lieder“ galt ihm als Vorbild. Außerdem verdankte er seiner Liebe zu Berta von Buchan die Anregung zu einigen Liebesgedichten, in denen sich bereits ein selbständiger Ton ankündigt.[10]

Storm hat seit 1854 eine dezidierte Lyriktheorie entwickelt, in der er die für ihn bedeutsamen Gedichte explizit von der „Phrase“ abgrenzte, und damit das in der Schule eingeübte Regelsystem der Rhetorik überwand.[11] Dort hatte er gelernt, dass bei jedem gesprochenen oder geschriebenen Text zwischen „res“ und „verba“ unterschieden werden muss, also zwischen der sachlichen Grundlage z.B. einer Rede und deren gedanklichen Aufarbeitung und ihrer sprachlichen Ausgestaltung. Der erste Schritt bedeute eine „inventio“, nämlich das Finden eines Motivs, der zweite die „persuadio“, also die effektive Darlegung des Themas. Anleitungen dazu gab es im Unterricht sowohl der alten Sprachen[12] als auch in der Muttersprache.[13] Das Lesen und Übersetzen von klassischen Texten aus der griechischen und römischen Literatur wurde nicht nur in schematischer Weise betrieben, sondern durch einen aus heutiger Sicht „modern“ wirkenden produktiven Umgang mit der Literatur ergänzt.

Die Husumer Gelehrtenschule hatte im 19. Jahrhundert vier Klassen, die von vier Lehrern unterrichtet wurden. Diese hatten eine philologische und theologische Ausbildung und gaben alle Fächer. Aus den Schulprogrammen geht hervor, dass Griechisch und Latein fast ein Drittel (Tertia) bis die Hälfte (Prima) des Unterrichts ausmachten, in den Klassen Quarta wurden wöchentlich drei, in Tertia und Sekunda zwei und in Prima eine Stunde Deutsch erteilt.[14] Im selben Umfang wie Deutsch wurde auch Dänisch unterrichtet.

Die große Dominanz des Latein-. und Griechischunterrichts an Gymnasien und Gelehrtenschule der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lässt sich nicht allein damit erklären, dass die Schüler diese beiden antiken Sprachen in Wort und Schrift beherrschen sollten; dafür sind 15 Wochenstunden zuviel. Der eigentliche Sinn dieses umfangreichen Sprachunterrichts bestand in ausführlichen Lektüren der Klassiker. Storm las während seiner Husumer Schulzeit folgende griechische und lateinische Autoren:[15] Cornelius Nepos: Das Leben des Atticus, Thrasasybul, Kanon, Dion, Iphikrates, Chabrias, Thimotheus, Datames, Leben des Epaminondas, Pelopidas, Agisilaus, Eumenes, Phocion, Timoleon, Hamilcar und Leben des Hannibal; Phädrus: Äsopische Fabeln; Cicero: Rede für Milo, Rede für den M. Marcellus, Rede für den Q. Ligarius, Rede für den König Dejotarus, Rede für den Roscius aus Ameria, Über das Manilische Gesetz, Vier Catilinarische Reden, Rede für den Dichter Archias, Rede für den Milo, Über die Pflichten, Über das Alter, Gespräche in Tusculum; Das Wesen der Götter; Terenz: Andria, Phormio; Ovid: Metamoprphosen; Cäsar: Über den Gallischen Krieg, Über den Bürgerkrieg, Über die Alexandrischen Kriege, Über die Gallische Kriege; Horaz: Episteln, Oden, Epoden; Livius: Geschichte seit der Gründung der Stadt Rom; Homer: Ilias, Odyssee; Lucian: Totengespräche, Göttergespräche; Plutarch: Leben des Agiselaus; Xenophon: Agesilaus; Sophokles: König Oedipus, Oedipus auf Colonos, Antigone, Philoktetes; Euripides: Phönizerinnen. Am Lübecker Katharineum[16] waren es folgende Autoren: Horaz: Episteln, Oden, Styren, Ars poetica; Plautus: Epidicus; Cicero: das Wesen der Götter, Vom Redner, Brutus; Tacitus: Historiae, Annales, Agricola, Germania; Cäsar: Über den Bürgerkrieg; Plutrach: Perikles und Fabius Maximus, Demosthenes Rede gegen den Midias, Themistokles und Camillus, Thukydides; Sophokles: Ajas, Elektra; Platon: Menon, Kriton, Der erste Alkibiades.

Die im Griechischunterricht behandelten Stoffe sind aufschlussreich für die spätere politische Orientierung des jungen Storm. Viele in der Husumer und Lübecker Schule thematisierten Gestalten aus der griechischen und römische Geschichte repräsentieren gesellschaftliche Tugenden wie charakterliche Integrität im Umgang mit Familien und Freuden sowie politische Einstellungen, deren Grundlagen republikanische und demokratische Überzeugungen waren. Über die athenische Demokratie wurden im Unterricht folgende Werte vermittelt, die bedeutende Staatsmänner und Philosophen verkörpert haben: Freiheitsliebe, Gesetzestreue und Seelenstärke. Diese Wertbegriffe werden in einem Teil der klassischen Texte des gymnasialen Literaturkanons mit folgenden Leitlinien verknüpft: Arbeit, Wettkämpfe, Feste, Weltoffenheit, Liebe zur Kunst und zum Geist, Reichtum im Dienst der rechten Tat, Überwindung der Armut durch Anspannung der eigenen Kräfte, Sorgfalt im Haus- wie im Staatswesen, Pflege uneigennütziger Freundschaft und ungezwungener Selbstverwirklichung. Darüber hinaus vermittelten die lateinischen Klassiker ein Bild der römischen Republik, in der das Ethos der athenischen Demokratie weiterlebte und die hellenistische Gedankenwelt kontinuierlich fortwirken konnte. Griechen und Römer verband ein starker Freiheitswille, der sich in der Überwindung der auf Gewalt beruhenden Adelsherrschaft manifestierte und in Verbindung mit der Bereitschaft des Einzelnen, sich für das gemeinsame öffentliche Wohl aufzuopfern, zur Grundlage auch der res publica wurde. Folgende zentrale Wertbegriffe lassen sich in klassischen Texten der römischen Literatur finden: Freundschaft, Eintracht, Besonnenheit, Beständigkeit, Ruhm, Ehre, Fleiß, Unbestechlichkeit, Rechtschaffenheit, Sorgfalt, Einsicht, Bescheidenheit, Achtung und Würde. Aus solchen Quellen speiste sich das keimende politische Bewusstsein Storms und seiner Freunde und entfaltete sich neben einem produktiven Verhältnis zu den schönen Künsten während der Studienzeit in Kiel vor allem durch den Kontakt zu Theodor Mommsen, dessen schulische Bildung auf dem gleichen Fundament ruht, wie diejenige Storms. Der Kunst wurde in diesem Zusammenhängen immer eine besondere Funktion zugeordnet; im Dichter sah man eine Mittlerinstanz zwischen dem Ideal, das die Kunst als etwas Göttliches dazustellen hatte, und dem Leben, das sich als profan erweist.

Bis in die Zeit der Aufklärung hinein wurde dieser Gedanke durch die vereinfachte Formel aus der „ Ars poetica“ des Horaz ausgedrückt, nach der das Ziel der Dichtung sei, zu „nützen“ und ›zu „erfreuen“: „aut prodesse volunt aut delectare poetae / aut simul et iucunda et idonea dicere vitae“ („Entweder nützen oder erfreuen wollen die Dichter oder zugleich, was erfreut und was nützlich fürs Leben ist, sagen“).

Der Literatur-Unterricht selbst konzentrierte sich zunächst auf die Übersetzung der Texte aus dem Griechischen und Lateinischen ins Deutsche; die Übersetzungen wurden dann zur Grundlage von Gestaltungsaufgaben, bei denen es darauf ankam, die Vorbilder in eine angemessenes deutsch Form zu übertragen. Dies geschah in allen Gattungen; die Schüler wurden angehalten, epische, lyrische und dramatische Texte zu übersetzten und nachzuahmen. In der Husumer Schulbibliothek hat sich unter anderen[17] die „Methodik der deutschen Styl-Uebungen für Lehrer an Gymnasien“ von Ludwig Schaaf (Magdeburg 1812) erhalten, der seine methodischen Hinweise, die er aus der Tradition der klassischen Rhetorik übernommen hat, vor allem „auf die anhaltende Beschäftigung mit dem classischen Alterthume“ (S. 88) angewendet wissen möchte. Dem Schüler soll dadurch mehr als die Fähigkeit, „seine Gedanken mündlich und schriftlich auf eine verständliche und schickliche Weise mitzutheilen“ (S. 6) vermittelt werden, nämlich die „Ausbildung des Menschen zu einem wissenschaftlichen und thätigen Vernunftleben“ (S. 7). Sowohl im Griechisch- wie im Lateinunterricht wurde Stilübungen aufgegeben, bei denen die Metrik in den Originalsprachen analysiert und nachgeahmt werden musste. Eine entsprechende Übertragung ins Deutsche setzt genaue Kenntnis der Prosodie, also der Lehre vom Akzent und den Silbenquantitäten voraus, die sich in den alten Sprachen in anderer Struktur zeigen als in den Artikulationsqualitäten der deutschen Sprache. Die damals erworbene Übung im Übertragen aus den alten Sprachen in die Muttersprache bildet das Fundament für Storms außerordentliche Genauigkeit im kreativen Umgang mit der deutschen Sprache, wie seine späteren literarischen Werke und auch seine Briefe eindrucksvoll dokumentieren.

Als Storm im Jahre 1873 dem österreichischen Literaturkritiker und Hebbel-Biographen Emil Kuh schrieb: „Poetische Muster, nach denen ich absichtlich gearbeitet, habe ich nie gekannt; es ist dies alles unwillkürlich bei mir gewesen“,[18] bezog sich dieses Bekenntnis nur auf die von Storm in seine Werkausgabe aufgenommenen Gedichte, die er sein 1852 in zwei Büchern als „Gedichte“ zunächst in Kiel und später in Berlin (7. vermehrte Auflage 1885) herausgab. Dieses Urteil trifft auf Storms spätere Lyrik zu, gilt aber nicht für diejenigen Gedichte, die ihre Herkunft aus dem Latein-, Griechisch- und Deutschunterricht erkennen lassen, und die keine Aufnahme in die späteren „Werke“ fanden. Diese sind nach Prinzipien konstruiert, die jener traditionellen „rhetorischen Phrase“ entsprechen, die Storm später als Grundlage für lyrische Texte so vehement ablehnte.

Die enge Vertrautheit Storms und seiner Kameraden mit der klassischen Dichtungstheorie wird erkennbar, als Storm wohl im ersten Halbjahr 1836 seine Gedichthandschriften Ferdinand Röse zum Lesen gibt. „Röse gehört zu denen, welchen ich es verdanke, Kritik ertragen zu können und sie an mir selbst zu üben; er schrieb quer über meine Gedichte sein »Denique sit, quid sit, simplex dumtaxat et unum«[19], und sagte mir mehr, als einmal: »Du bist geistig tot«; ob Letzteres mit Recht, ist mir später zweifelhaft geworden.“

Mit diesem Horaz-Zitat verwendet Storms Freund einen der verbreiteten Allgemeinplätze, der für die Entwicklung der Lyriktheorie des 19. Jahrhunderts große Bedeutung hatte; der andere lautet: „in medias res“.[20] Beide werden in den Poetiken des 19. Jahrhunderts als Kriterien für die formale und strukturelle Beurteilung von Lyrik verwendet.[21] Röse mahnt Geschlossenheit und Einfachheit in Storms Lyrik an und kritisiert damit dessen Mischung von klassizistischer Nachahmung antiker Formen und Inhalte mit anakreontischen Tändeleien in der Weise populärer Wochenblatt-Poesie.

Storms „Elegie“ ist ein Gedicht über die Lyrik, enthält also eine poetologische Reflexion; es ist ein Dichtergedicht[22], in dem der Autor zunächst den griechischen Dichter Hesiod auftreten lässt und schließlich sich selbst in der Gestalt des lyrischen Ichs, das im Gedicht spricht, mit jenem vergleicht. Es steht in der Sammelhandschrift zwischen anderen Gedichten, die vom Unterricht in den klassischen Fächern angeregt wurden. Zwar wird in den Schulprogrammen der Husumer Gelehrtenschule Hesiods „Theogonie“ nicht explizit als Lektüre aufgelistet, es hat sich aber in der Schulbibliothek ein Band erhalten, in dem die Schülereinträge aus den Jahren 1824 bis 1840 den Gebrauch für Unterrichtszwecke belegen.[23] Storm muss diese Dichtung gekannt haben, denn erst vor dem Hintergrund dieser potologischen Überlegungen kann seine Dichterklage verstanden werden. Dass Hesiods Epos tatsächlich ein Subtext dieses Gedichts ist, lässt die Analyse des Textes erkennen.

Hesiods um 700 v. Chr. entstandene „Theogonie“ gilt nicht nur als das bedeutendste frühe Epos der griechischen Kultur nach Homer, sondern wird auch als erstes philosophische Werk beschrieben, in dem nach der Wahrheit, dem Ursprung und dem Ganzen gefragt wird. In einem Proömium legitimiert Herodot sein Dichtertum als Sendung durch die Musen. Im Anschluss daran lässt er sie von der Entstehung der Welt aus dem Chaos erzählen und berichtet von Göttergenealogien in der Abfolge von drei Dynastien (Sukzessionsmythos), deren letzte durch die sinnvolle Ordnung des Zeus bestimmt wird. Die „Dichterweihe Hesiods“ wird als göttliche Offenbarung dargestellt, in der ihm die Musen leibhaftig begegnen. Die Vornehmste von ihnen ist Kalliópe, die ihm im Bunde mit den Schwestern den Rhapsodenstab als Standeszeichen des wandernden Sängers übergibt (V. 25-30). Er trägt „den sprossenden Zweig eines Lorbeers“ (V. 30), der als Zeichen zu Apollon gehört und dessen Fähigkeit des Vorhersehens symbolisiert, wie der König sein Zepter als Zeichen gottgegebener Vollmacht trägt. So wird der Dichter zum Verkünder des göttlichen Wissens. Auf diese Offenbarung spielt Storm in den letzten beiden Zeilen seines Gedichts an, in denen das lyrische Ich sich bei einem Freund darüber beklagt, dass im Dichterhain zwar Lorbeer genug sprieße, man aber kein gebrochenes Reis finden könne. Das „gebrochene Reis“ des Lorbeerbaums entspricht Hesiods „sprossendem Zweig“ und damit dem Rhapsodenstab als Zepter des Dichters. Dem zeitgenössischen Poeten wird also, so die Botschaft in Storms Gedicht, kein Zeichen und damit auch kein göttlicher Auftrag mehr verliehen. Diese Zeilen lassen sich auch so lesen, dass der junge Theodor Storm über die mangelnde Anerkennung seiner Poesie klagt, wo er doch weiß, dass seit der Renaissancezeit der Dichter als poeta laureatus, zu dem er sich stilisiert, mit einem Lorbeerkranz geehrt wurde. Diese Auszeichnung vor den Menschen verweist symbolisch auf den ursprünglichen mythischen Auftrag des Künstlers, der durch die Musen allegorisch veranschaulicht wurde.

Bei Hesiod heißt es über die Wirkung der Musen auf den Menschen:

Und glücklich ist der, den die Musen

lieben: denn süß entströmt aus seinem Munde die Stimme.

Wenn auch ein Mensch mit Schmerz in frisch verwundetem Herzen

tief in der Seele vor Kummer dürstet, aber ein Sänger,

Diener der Musen, die ruhmreichen Taten früherer Menschen

und des Olymps Bewohner besingt, die seligen Götter,

dann vergißt er sofort sein Leid und gedenkt seines Kummers

nimmer; der Göttinnen Gabe bewirkte so rasch diesen Wandel.[24]

In der Zeit der so genannten Weimarer Klassik wurde diese antike Vorstellung durch das Konzept der ästhetischen Autonomie ersetzt, das eine strenge Trennung von Kunst und Wirklichkeit fordert und alle zweckgerichteten Bestimmungen der Kunst ablehnt, ohne damit allerdings auf Wirkung zu verzichten. Diese Ideen wird sich Storm in den nächsten Jahren zueigen machen und ihnen bis ins Alter verpflichtet bleiben.

Storm wendet diesen emphatisch gefeierten Auftrag der Musen in sein Gegenteil, indem er Kalliópe sich vom Dichter abwenden lässt, so dass dieser klagen muss: „Wehe, den Sterblichen ist keine der Himmlischen hold“. Er verabschiedet sich damit von der Vorstellung, dass lyrische Dichtung göttlichen Ursprungs sei und vollzieht damit programmatisch eine Hinwendung zur Subjektivierung des Lyrischen. Genau diese Akzentuierung der Lyrik hat Storm ein halbes Jahr später in Lübeck bei seiner Lektüre von Heines „Buch der Lieder“ wieder gefunden; Heines Gedichte stehen in der Tradition des Erlebnisgedichts der Goethezeit, allerdings setzt Heine deutliche Akzente, die dem Leser eine bewusste Brechung der Erlebnisfiktion signalisieren. Dadurch stehen sie nur noch in einer Volksliedtradition und sind Nachahmungen alter Muster voller inhaltlicher Konventionalität; das Moderne an ihnen ist die Raffinesse ihrer scheinbaren Simplizität. Bereits in den 1822/23 entstandenen Gedichten ist diese bewusste Spannung wahrnehmbar, indem der Leser die Differenz zwischen poetischer Fiktion und prosaischer Realität durch Heines Ironie sowie durch häufige selbstbezügliche Hinweise auf das „Gemachte“ der Gedichte erkennen kann. Heine erreicht dies dadurch, dass er herkömmlichen Motiven durch unvermutete Kontraste neue Seiten abgewinnt.

Storms letztes in Husum entstandene Gedicht weist also darauf hin, dass die hohe Form der Dichtung, wie sie aus der Antike bis in die des späten 18. Jahrhunderts hinein etwa bei Klopstock und Voss, aber auch in seinen eigenen Versuchen der „imitatio“ antiker Formen noch einmal aufgegriffen wurde, nun nicht mehr trägt, weil sie bloße Nachahmung von vorgegebenen Mustern ist und jede individuelle Eigenständigkeit vermissen lässt. Später wird sich seine eigene Lyrik völlig von diesen epigonalen Themen und Formen lösen und einem eigenen Konzept folgen, dem Idealtypus des rein lyrischen Gedichts, das phrasenhaft-rhetorische Reflexionen vermeidet und ohne didaktischen Anspruch auf die Unmittelbarkeit sensueller Präsenz setzt.[25]

Anmerkungen

[1] Theodor Storm, Sämtliche Werke in 4 Bänden, hg. von K. E. Laage und D. Lohmeier. 4 Bde (im Folgenden als „LL“ zitiert); Bd. 1, Frankfurt a.M. 1987, S. 153; hier nach der Handschrift in „Meine Gedichte“, S. 30f. als Nr. 42.

[2] „Meine Gedichte“, Sammelhandschrift Storms seit 1833, Storm-Archiv Husum. Ein Drittel der während der Schulzeit in Husum bis Herbst 1835 eingetragenen Gedichte lassen Einflüsse des altsprachlichen Schulunterrichts erkennen, die übrigen sind Rätselgedichte und Liebeständeleien, die der bis in die 1830er Jahre wirksamen Anakreontik nachempfunden wurden. Vergl. Gerd Eversberg: Neues zu Storms frühen Schreibexperimenten. Mit den frühesten Briefen Storms und einem bisher unbekannten Prosatext aus dem Jahre 1835. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 54 (2005), S. 27-63.

[3] Vergl. Gerd Eversberg: Theodor Storms Schulzeit. In: Storm-Blätter aus Heiligenstadt. Sonderdruck. Heiligenstadt 2006.

[4] „Im Hexameter steigt des Springquells flüssige Säule; / Im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab.“ schrieb Schiller in seinem Gedicht „Das Distichon“. Diese Verse sind in Band 2 der Ausgabe von Schillers Sämtlichen Werken (Stuttgart 1823) in der Bibliothek der Husumer Gelehrtenschule auf S. 243 mit Bleistift angestrichen. (Schularchiv der Hermann-Tast-Schule Husum, früher Husumer Gelehrtenschule. Das Archiv ist Teil der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründeten Schulbibliothek, deren umfangreichen Bestände (mehr als 20.000 Bände) bis auf das Jahr 1475 zurückgehen und die von Storm intensiv benutzt wurde.

[5] Karl Wilhelm Ramlers kurzgefaßte Mythologie; oder Lehre von den fabelhaften Göttern, Halbgöttern und Helden des Alterthums. 2 Bde, Berlin 1770. Der Namenseintrag „Storm“ auf dem Titelblatt ist nur für diese Zeit bezeugt; später brachte er seine Besitzervermerke immer auf dem Vorsatzpapier an. (Exemplar in Storms Bibliothek im Storm-Archiv Husum.)

[6] Entwürfe einer Tischrede (2); LL 4, S. 489.

[7] Dieter Lohmeier im Kommentar zu LL 1, S. 747.

[8] Gerd Eversberg: Rätsel und Wortspiele von Theodor Storm. Mit bisher ungedruckten Versen. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 44(1995), S. 41-51.

[9] Gerd Eversberg: Storms erste Gedichtveröffentlichungen. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 41(1992), S. 45-49.

[10] Gerd Eversberg: Storms erste große Liebe. Theodor Storm und Bertha von Buchan in Gedichten und Dokumenten. Heide 1995. (Editionen aus dem Storm-Haus 8.)

[11] Vergl. Boy Hinrichs: Zur Lyrik-Konzeption Theodor Storms. Emanzipation von der rhetorischen Phrase und intertextueller Dialog. In: Storm-Lektüren. Festschrift für Karl Ernst Laage zum 80. Geburtstag. Hg. Von Gerd Eversberg, David Jackson und Ekkart Pastor. Würzburg 2000, S. 281-299.

[12] Ein Beispiel für den Lateinunterricht: Georg Friedrich Grotefend’s größere lateinische Grammatik für Schulen, [...]. Zweiter Band, welcher die Verslehre und Orthographie nebst Anhange enthält. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Frankfurt am Main 1824. Grotefend erläutert in drei Abschnitten ausführlich die Grundlehren der Prosodik, der Rhythmik und der Metrik an Beispielen aus der römischen Literatur. (Exemplar in der Husumer Schulbibliothek)

[13]

Stylistisches Elementarbuch oder Erster Cursus der Stylübungen, enthaltend:

eine kurze Anleitung zum guten Styl, eine große Anzahl von Aufgaben sowohl

zu einzelnen Vorübungen, als auch zu Beschreibungen, Erzählungen,

Abhandlungen, Briefen und Geschäftsaufsätzen aller Art, nebst einer Reihe

Beilagen über Grammatik, Titulaturen etc. für Anfänger im schriftlichen

Vortrage und zur Selbstbelehrung bestimmt, von Ch. F. Falkmann. Hannover

31831. (Exemplar in der Husumer Schulbibliothek)

Praktische Rhetorik für die obern Klassen der Schulen und zum

Selbstunterrichte [...] von Ch. F. Falkmann. Hannover 21831.

(Exemplar in der Husumer Schulbibliothek)

[14] Das „Regulativ für die Gelehrtenschule der Stadt Husum“ aus dem Jahre 1827 schreibt folgenden altsprachlichen Unterricht vor. Latein: 6 Stunden in Quarta und Tertia, 8 Stunden in Sekunda und Prima; Griechisch: 2 Stunden in Tertia, 4 Stunden in Sekunda und 5 Stunden in Prima.

[15] Die Auflistung erfolgt in der Reihenfolge ihrer Behandlung im Unterricht nach den erhaltenen Schulprogrammen; gelesen wurden die Texte teilweise nur in Auszügen.

[16] Am Lübecker Katharineum, das Storm von Herbst 1835 bis Ostern 1837 besuchte, wurde nach dem Schulprogramm von 1836 in Prima unterrichtet: Latein 10 Std., Griechisch 6 Std., Deutsch 2 Std., Französisch 2 Std., Englisch 2 Std., Religion 2 Std., Geschichte und Mathematik je 3 Std. (Katharineum Lübeck, Schularchiv.)

[17] J.H.L. Meierotto: Abschnitte aus deutschen und verdeutschten Schriftstellern zu einer Anleitung der Wohlredenheit besonders im gemeinen Leben. Berlin 1794. (Exemplar in der Bibliothek der Husumer Gelehrtenschule; laut Schülereintragungen bis 1833 in Gebrauch.)

[18] An Emil Kuh, 21.8.1873; Theodor Storm: Briefe Hg. von Peter Goldammer, 2 Bde. Berlin, 2. Aufl. 1972; Bd. 2, S. 70.

[19] Theodor Storm: Ferdinand Röse, LL 4, S. 444. „Denique sit, quod vis, simplex dumtaxat et unum.“ Horatius, De arte poetica (Epistula ad Pisones) 23: Was du schließlich auch willst, es sei schlicht und einfach.

[20] Horatius, De arte poetica (Epistula ad Pisones) 148: mitten in die Sache hinein (d. h. gleich zum Wesentlichen kommen).

[21] Sandra Pott: Poetologische Reflexion. Lyrik als Gattung poetologischer Lyrik, Poetik und Ästhetik des 19. Jahrhunderts. In: Steffen Martus, Stefan Scherer und Claudia Stockinger (Hg.): Lyrik im 19. Jahrhundert. Gattungspoetik als Reflexionsmedium. Bern 2005, S. 31-59; hier S. 45.

[22] Storm hat diese Art von Gedichten auch später geschrieben; zwei gegen Geibels Lyrik gerichtete Texte sind sein „Oktoberlied“ (vergl. Rolf Selbmann: Vergoldeter Herbst. Storms „Oktoberlied“, Emanuel Geibel und der Realismus in der Lyrik. In: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 45(1996), S. 117-126) und „Lyrische Form“ (vergl. den Kommentar von Dieter Lohmeier in LL 1, S. 869-871 sowie Sandra Pott (wie Anm. 21), S. 52f.).

[23] Hesiodi ascraei quae exstant […]. Leipzig 1778. Der Band enthält die „Theogonia“ in griechischer Sprache und eine Übersetzung ins Lateinische „Deorum generatio“ mit lateinischem Kommentar. (Exemplar in der Husumer Schulbibliothek) Eine deutsche Nachdichtung von Johann Heinrich Voss erschien 1806.

[24] Hesiod: Werke in einem Band. Aus dem Griechischen von Luise und Klaus Hallof. Berlin, Weimar 1994. (Bibliothek der Antike) V. 96-103.

[25] Boy Hinrichs (wie Anm. 11), S. 299.