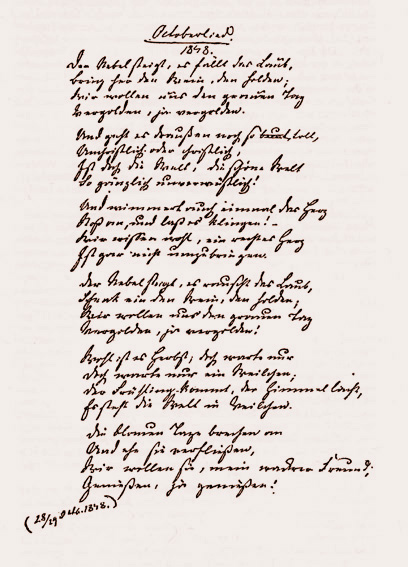

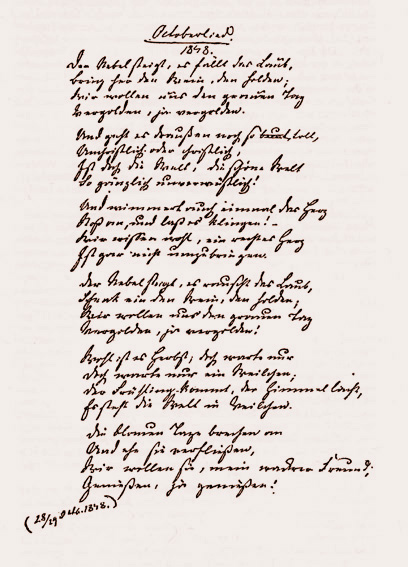

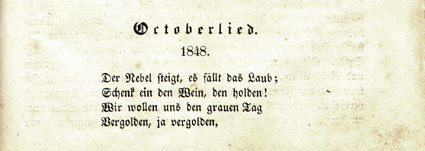

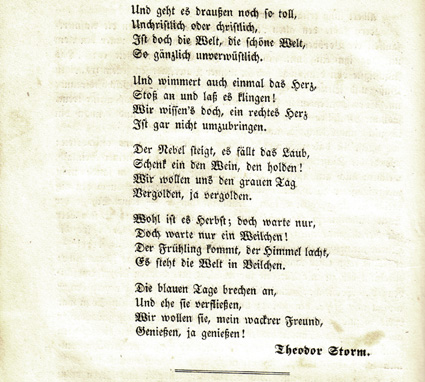

Oktoberlied

Der Nebel steigt, es fällt das Laub;

Schenk ein den Wein, den holden!

Wir wollen uns den grauen Tag

Vergolden, ja vergolden!

Und geht es draußen noch so toll,

Unchristlich oder christlich,

Ist doch die Welt, die schöne Welt,

So gänzlich unverwüstlich!

Und wimmert auch einmal das Herz, -

Stoß an und laß es klingen!

Wir wissen's doch, ein rechtes Herz

Ist gar nicht umzubringen.

Der Nebel steigt, es fällt das Laub;

Schenk ein den Wein, den holden!

Wir wollen uns den grauen Tag

Vergolden, ja vergolden!

Wohl ist es Herbst; doch warte nur,

Doch warte nur ein Weilchen!

Der Frühling kommt, der Himmel lacht,

Es steht die Welt in Veilchen.

Die blauen Tage brechen an,

Und ehe sie verfließen,

Wir wollen sie, mein wackrer Freund,

Genießen, ja genießen!

In Gertrud Storms Biographie ihres Vaters finden wir über dieses Gedicht folgende Anekdote1:

Als Storm das Gedicht niedergeschrieben hatte, trat sein Freund Brinkmann zu ihm ins Zimmer und fragte ihn: „Was ist dir, Storm, wie leuchten deine Augen?“ Dieser erhebt sich, reicht Brinkmann die Hand mit den Worten: „Ich habe eben ein unsterbliches Gedicht gemacht.“

Strom hat das zunächst mit „Herbstlied“ überschriebene Gedicht mit dem Datum „28. Oct. 48“ versehen und seinem Freund Tycho Mommsen im Brief vom 29. Oktober mitgeteilt.2 Es wurde im „Volksbuch für die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg auf das Jahr 1850“ zu ersten Mal gedruckt.

Dass die von Tochter Gertrud überlieferte Anekdote einen wahren Kern haben muss, erkennt man daran, wie der Dichter mit dem „Oktoberlied“ verfahren ist. Beim Erscheinen der ersten Separatausgabe seiner „Gedichte“ (Kiel 1852) wurde es allen anderen Versen vorangestellt und bildet das Motto zu allem weiterem. So blieb es auch in den späteren Auflagen; Storm hat damit die Bedeutung unterstrichen, die dieses Gedicht für seine Lyrik hatte.

Der Leser findet zunächst eines jener verbreiteten Herbstgedichte, die in der Tradition der Naturlyrik des 18. und 19. Jahrhunderts stehen und in dem der Herbst als Zeit der Vergänglichkeit des Jahres mit dem menschlichen Leben verglichen wird. Der gemeinsame Weingenuss vergoldet den Tag und lässt die Hoffnung der beiden Genießenden auf das neuen Frühjahr und die bessere Jahreszeit entstehen; der Herbst als Metapher der Vergänglichkeit verweist zugleich auf die Wiederkehr der „blauen Tage“, des Frühlings und Sommers, der Zeit des blühenden Lebens.

Ein Blick in die Handschrift zeigt uns, dass die Entstehungszeit für eine tiefere Deutung des „Oktoberliedes“ nicht unerheblich ist. Storm notiert unter der Überschrift die Jahreszahl „1848“. Es wird dadurch deutlich, daß dieser Text während der Zeit der Schleswig-Holsteinischen Erhebung geschrieben wurde.

In dem Brief Storms an Brinkmann vom 10. Dezember 18523 erfahren wir Genaueres:

Dem Sinne für die Natur und zwar in natürlichster Opposition gegen die Politik ist auch das „Oktoberlied“, jedenfalls das frischeste und kräftigste der Sammlung, entstanden.

Es folgt die zweite Strophe. Dadurch wird erkennbar, wie Storm dies Zeile „Unchristlich oder christlich“ verstanden haben will, er spielt nämlich auf die politischen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Dänen in seiner Heimat an, die verknüpft waren mit dem Kampf bürgerlicher und demokratischer Kräfte um mehr politischen Einfluss in den deutschen Ländern und um die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Storm als radikaler Demokrat kleidete seine republikanische Gesinnung gerne in poetische Bilder; das „Oktoberlied“ ist somit ebenfalls ein politisches Gedicht.

Die „Opposition gegen die Politik“, die er im Brief gegenüber Brinkmann ausspricht, kann zweierlei meinen, erstens Entgegensetzung von Naturerfahrung und politischer Auseinandersetzung, zweitens die Haltung, die das lyrische Ich im Gedicht in Opposition zur damaligen politischen Wirklichkeit ausspricht.

Viele Interpreten neigen dazu, Storm Lyrik im Sinne der ersten Entgegensetzung zu deuten. Er weiche dem politischen Alltagsgeschäft aus und besinne sich auf die Natur, deren allgemein menschliche Erfahrung er gegen das Negative der Politik setze4. In der Erfahrung der Natur, so diese Interpretationsrichtung, finde der Mensch Heilung von den seelischen Verletzungen, die ihm von der garstigen Tagespolitik geschlagen wurden.

Deutet man das „Oktoberlied“ aber im zweiten Sinne als politisches Gedicht, so spricht das lyrische Ich auch von der Hoffnung auf politische Veränderung aus.

Die 1848 in Schleswig-Holstein beginnende Erhebung gegen Dänemark löste in ganz Deutschland eine Welle der nationalen Begeisterung aus. Zunächst von allen Seiten, auch von Preußen, unterstützt, konnten die Schleswig-Holsteiner große Schritte in Richtung auf zwei unabhängige Staaten tun, die eng miteinander verknüpft sein sollten; erst die Einschaltung der europäischen Großmächte, in deren Konzept eines solche politische Veränderung nicht passte, veranlasste Preußen zur Aufgabe seiner Unterstützung der nationalen Sache im Norden. Dadurch war der provisorischen Regierung die Basis entzogen, und in den militärischen Auseinandersetzungen (Schlacht bei Idstedt und Belagerung von Friedrichstadt) mussten die Schleswig-Holsteiner unterliegen. So konnte seit 1851 die alte politische Ordnung wieder hergestellt und 1852 mit dem Londoner Protokoll die Erhaltung des dänischen Gesamtstaates garantiert werden.

Storm hatte sich seit dem großen Volksfest der Nordfriesen in Bredstedt im Juni 1844 für die politische Bewegung engagiert; im weiteren Verlauf zeigte sich im Süden wie im Norden der geographisch nicht eindeutig verlaufenden dänisch-deutschen Sprachgrenze eine zunehmende Radikalisierung der nationalen Ziele; die Forderung nach nationaler Eigenständigkeit gegenüber Dänemark stand eiderdänischen Bestrebungen entgegen, die auf Integration des Herzogtums Schleswig in den dänischen Gesamtstaat zielten.

Storms engagierte sich vor allem, weil er für den Bestand der deutschen Sprache fürchtete. Zugleich sah er - ganz in der Tradition der Aufklärung - als Ursache für das Scheitern der nationalen Bewegung in ganz Deutschland das Versagen des Adels, dessen gesellschaftliche Privilegien er ablehnte und dessen herrischen Lebensstil und arrogante Selbstdarstellung er zutiefst verabscheute. Der Bürger Storm wollte in einem von bürgerlichen Demokraten regierten Gemeinwesen leben, in dem die deutsche Sprache frei zur kulturellen Entfaltung kommen konnte. Gerade das aber wurde nach der Restauration der alten Mächte in Schleswig-Holstein immer unmöglicher. Storm wurde Mitglied eines Wahlkomitees zur Vorbereitung der Wahl einer selbständigen Landesversammlung und berichtete als Korrespondent der von seinem Freund Theodor Mommsen redigierten „Schleswig-Holsteinischen Zeitung“ im Jahre 1848 über die Ereignisse in Husum.

Unter Berücksichtigung dieses Engagements erscheint eine „unpolitische“ Interpretation des „Oktoberliedes“ nicht mehr haltbar. In den leicht hingeworfenen Versen finden wir Storms Hoffnung auf einen Sieg der demokratischen Kräfte in den Herzogtümern Schleswig und Holstein wie in der Frankfurter Nationalversammlung; wir können das „Oktoberlied“ als Resultat der Auseinandersetzung Storms mit den politischen Ereignissen von 1848 lesen.5

Dass in Storms Lyrik dieser Zeit und auch in der später entstandenen Prosa eine resignative Stimmung vorherrscht, entspricht der Enttäuschung, die weite bürgerliche Kreise ergriffen hatte, nachdem die Blütenträume von einem freien, demokratischen Deutschland im Feuer der Gewehre erstickt waren. Das „Oktoberlied“ enthält viel von der unverbrüchlichen Hoffnung auf bessere Zeiten, die Storm und viele seiner Freunde trotz der herben Enttäuschung im Herbst 1848 bewegte.

Anmerkungen

1 Gertrud Storm: Theodor Storm. Ein Bild seines Lebens. Bd. 1: Jugendzeit., Berlin 1912, S. 191.

2 Theodor Storm an Tycho Mommsen vom 29.10.1848, unveröffentlichter Brief, StA, Husum; eine zweite Fassung trug er die Sammelhandschrift "Neues Liederbuch" (SHLB, Kiel) ein.

3 Theodor Storm – Hartmuth und Laura Brinkmann. Briefwechsel. Hg. von August Stahl. Berlin 1986, S. 76.

4 In diesem Sinne deutet Franz Stuckert: Theodor Storm. Sein Leben und seine Welt. Bremen 1955, S. 56f. das Gedicht.

5 So bei Frithjof Löding: Theodor Storm und Klaus Groth in ihrem Verhältnis zur schleswig-holsteinischen Frage. Neumünster 1885, S. 67.

Zuerst veröffentlicht in „Schleswig-Holstein“ Oktober 1994.