Compendium Rarissimum

Die ganze Kunst der Magie, systematisiert von den berühmtesten Meistern

Blatt 1-12

|

Compendium Rarissimum

Die ganze Kunst der Magie, systematisiert von den berühmtesten Meistern

Blatt 1-12 |

|

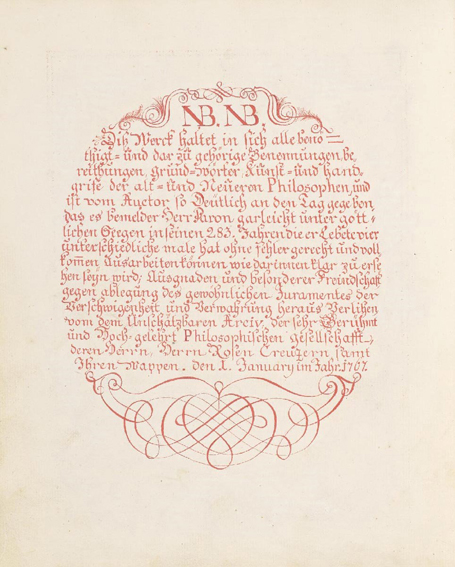

1. Manuskript

6 Doppelblätter, gelbliches Papier, foliiert 1-12; sie enthalten Text und Bilder nur recte; alle Blätter sind rückseitig vacat.

|

|

1r

Compendium

Rarissimum totius. Artis Magicæ, sistema- tisatæ, per celeberrimos Artis hujus Magistros. anno 1057. Noli meTangere.

|

Compendium: Ein sehr seltenes Kompendium der ganzen Kunst der Magie, systematisiert von den berühmtesten Meistern dieser Kunst. Im Jahr 1057. Fass mich nicht an.

Mit Tusche gemaltes Bild, Totentanz

Der Totentanz oder Makabertanz (französisch Danse macabre) ist

die im 14. Jahrhundert aufgekommene Darstellung des Einflusses und der Macht des

Todes auf beziehungsweise über das Leben der Menschen. Dies erfolgt oft in

allegorischen Gruppen, in denen die bildliche Darstellung von Tanz und Tod meist

gleichzeitig zu finden sind.

Wikipedia

Tanz der Gerippe, Holzschnitt von Michael Wolgemut in Hartmann Schedels Weltchronik von 1493. Nürnberg, Anton Koberger, 1493. Staatsbibliothek Bamberg, VI Aa 46

Um

einen noch genaueren Eindruck von den Besonderheiten der Gattung Zauberbuch zu

bekommen, muß auf ein weiteres, bisher nicht erwähntes Spezifikum hingewiesen

werden: Keinem Titel ist ein bestimmter Inhalt zugewiesen. Der verwirrende

Variantenreichtum der Titel korrespondiert also mit einer noch größeren und noch

verwirrenderen Möglichkeit, Inhalte fast beliebig miteinander zu kombinieren.

Bestimmte Titel haben sich als erfolgreich oder zugkräftig erwiesen, etwa weil

sie autoritätsgebietende Verfasser anführen oder weil sie versprechen, das

Geheimnis der Geheimnisse zu lüften. Hatte er sich bewährt, scheuten sich andere

Drucker und Verleger nicht, unter ebendiesem Titel ganz andere Inhalte zu

kompilieren. Insgesamt zeigt sich, daß die hand- und druckschriftlichen

Grimoiren aus Textteilen und ikonographischen Versatzstücken komponiert sind.

Dieses Verfahren erweist sich als grundlegendes Kompositionsprinzip des Genres

Zauberbuch. Die Austauschbarkeit bezieht sich auf alle Elemente eines

Zauberbuchs. Inhalte, Texte, Bilder, Namen, Zauberzeichen, Titel,

Beschwörungsformeln, sympathetische Rezepte, Anwendungsmöglichkeiten,

Jahreszahlen, Druckorte, Verfasser, Herkunftslegenden: All diese Einzelelemente

wurden in den unterschiedlichsten Variationen von den Zauberbuchherstellern -

den professionellen Verlegern ebenso wie denen, die für den Hausgebrauch

kopierten - gerade so zusammengestellt, wie es die die Bedürfnisse der Benutzer,

die Nachfrage am Markt und die Produktionsmöglichkeiten der Druckereien

erforderten. Dieses Verfahren führte dazu, daß einzelne bildliche oder textliche

Bedeutungsträger aus ihrem Zusammenhang gelöst werden und ohne ihren bisherigen

Kontext in anderen Zusammenhängen weitertradiert werden konnten. Dadurch wurden

ehedem bedeutungs- und gehaltvolle Wissenselemente zu lediglichen

Versatzstücken, mit denen Zauberbücher gefüllt wurden. Ihren ursprünglichen, in

der Regel theoretisch oder intellektuell anspruchsvolleren Zusammenhang haben

die solchermaßen tradierten Fragmente verloren. Sie können nahezu beliebig in

neue Kontexte eingebaut und dabei auch mit neuem Sinn aufgeladen werden. So

bleiben Text- oder Bildfragmente über einen längeren Zeitraum greifbar, die

sonst aus der Wahrnehmung verschwunden wären. Die magiemedizinischen Anweisungen

hätten nicht den Weg heraus aus seltenen, teuren und nur sehr begrenzt

zugänglichen Büchern wie della Portas Magia Naturalis oder dem gleichnamigen

Werk Wolfgang Hildebrands gefunden, vor allem nicht, seitdem dieses Wissen durch

Erkenntnisfortschritte überholt war. Vorschriften, einen Höllenzwang auszuüben

und damit womöglich noch einen verborgenen Schatz zu ergattern, wären in teuren

Folianten verstaubt, die in Privatsammlungen, Antiquariaten oder abgelegenen

Bibliothekswinkeln lagern. Durch Zauberbücher wurden Elemente, Splitter und

Versatzstücke aus allen Bereichen der Magie weitertradiert, mit ökonomischer

Effektivität und hinein in immer breitere soziale Schichten.

Stephan Bachter: Anleitung zum Aberglauben 2005, S. 55f.

Aus

jeder Handschrift und aus jedem Druck konnte man Details oder ganze Passagen

herausziehen und in neue Schriften einbauen. Der ursprüngliche Zusammenhang, in

den solche Stellen eingebaut waren, ging dabei naturgemäß verloren. Zauberbücher

collagieren die Bruchstücke der überlieferten Magie. Sie taugen daher auch nicht

zu ernsthaften Versuchen, aus den in ihnen überlieferten Fragmenten das magische

Weltbild zu rekonstruieren. Ernstgenommen werden sollten sie in anderen

Perspektiven: als überaus erfolgreiche Produkte auf dem Medienmarkt des

Magischen. Und als verschriftlichte Handlungsanleitungen für konkretes magisches

Tun von breiteren Bevölkerungsschichten

Stephan Bachter: Anleitung zum Aberglauben 2005, S. 73.

Wir wissen nicht, wem das Manuskript vor 1928

gehörte, als Compendium Rarissimum

totius von dem Wiener Antiquar V. A.

Heck für 1.200 Schweizer Franken an die Wellcome Library verkauft wurde. Hecks

Verkaufsanzeige spricht von einem überaus kuriosen und kunstvoll illustrierten „Höllenzwang“-Manuskript,

das „zweifellos“ um 1760 in Österreich entstanden sei und „das Beschwören von

Geistern, hauptsächlich zum Zwecke der Schatzsuche“ betreffe. Während die

Orthographie von Compendium Rarissimum

totius darauf hindeutet, dass es sich

tatsächlich um ein österreichisches Kompendium handelt, ist Hecks Beschreibung

aus verschiedenen Gründen problematisch. Erstens entstand das Kompendium zu

einem etwas späteren Zeitpunkt als der von Heck vorgeschlagene, oder auch von

Samuel Moorat, der in seinem Katalog der Manuskripte der Wellcome Library eine

um 1775 vorschlug. Die psychedelischen Grübeleien, die den Haupttext des Werkes

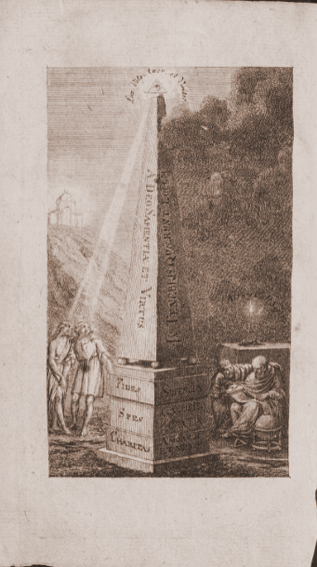

eröffnen (Bl. 10r-12r), stammen von dem katholischen Theosophen Karl von

Eckartshausen, der in seinen Aufschlüssen zur Magie (1788-92) beklagt die

Rückblenden, die durch sein unvorsichtiges Experimentieren mit der Kunst der

psychedelischen Räucherung hervorgerufen werden. Auch die Schlusspassage unseres

Manuskripts, die den populären Topos der verhüllten Isis-Statue allegorisiert (Bl.

46v-47v), stammt aus dem letzten Band der Aufschlüsse zur Magie, und das

Datum der Erstveröffentlichung dieses Bandes – 1792 – liefert einen terminus

post quem für die Abfassung eines höchst seltenen Kompendiums. Zweitens ist

Compendium Rarissimum totius

nicht nur „rarissimus“ – es ist einzigartig, da seine Schöpfer es gut kannten.

Unser Manuskript ist nicht aus einem früheren Verwandten hervorgegangen, eine

Tatsache, die für die heute im Volksmund als „grimoires“ bekannten

Magierhandbücher höchst ungewöhnlich ist. Während Heck das Kompendium als ein

„schwer zugängliches“ Grimoire interpretierte, das mit der mittelalterlichen

Clavicula Salomonis (Schlüssel Salomonis) vergleichbar ist, handelt es sich bei

solchen Handbüchern in der Regel um Zusammenstellungen von Textfragmenten, die

aus verwandten (und ähnlich fragmentarischen) Sammlungen stammen. Im Gegensatz

dazu ist unser Manuskript ein singulares Kunstwerk, das hauptsächlich aus

solchen gedruckten Quellen stammt, die seinen Schöpfern zur Verfügung standen.

So stammen die Auszüge aus dem Arbatel, der Ars notoria, Trithemius'

Liber octo quaestionum und Agrippas De occulta philosophia alle aus

dem ersten Band von Zetzners Ausgabe von Agrippas Werk aus dem Jahr 1630.

Hereward Tilton 2019:

Introduction. In: Touch Me Not, p. 11; ins Deutsche übertragen von G. E.

Bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts hat es kaum gedruckte Zauberbücher gegeben. Die an diesem Theil der Magie interessierten mussten sich an Handschriften orientieren, die nur schwer zu bekommen waren. So wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder Kopien hergestellt und Versatzstücke aus unterschiedlichen Traditionnen neu kombiniert. Erst seit dem 19. Jahrhundert gelangten die ehedem als Handschriften tradierten Zauberbücher vermehrt in den Druck. Einschlägige Projekte wie Georg Conrad Horsts Zauber=Bibliothek oder die Verlagsunternehmungen von Johann Scheible dokumentieren das ungebrochene Interesse am Genre. Horsts Zauber=Bibliothek erschien von 1821 bis 1826 in sechs Bänden beim Verleger Florian Kupferberg (1774-1851) in Mainz. Der evangelische Theologe Horst, im selben Jahr 1769 geboren wie der Darmstädter Rat Wunderlich, publizierte darin ältere Drucke und Handschriften, die sich auf das gesamte Gebiet von Aberglauben, Magie und Hexerei bezogen, Dokumente einer Epoche, die in seinem Selbstverständnis von der Aufklärung überwunden werden und nun sine ira et studio historisch dargestellt werden konnte. Neben Gerichtsprotokollen, theologischen Abhandlungen und Abhandlungen über angebliche Geistererscheinungen waren Zauberbücher nur eine Textsorte unter anderen, die Horst dem Publikum vorlegte.

Auch

die Editionen des Stuttgarter Antiquars und Verlegers Johann Scheible erweisen

sich als wichtige Quelle, um die ganze Vielfalt von Titeln und Inhalten im

Bereich der Zauberbücher zu belegen. Scheible publizierte höchst

unterschiedliche Reihen und Einzeleditionen, in die er die Nachdrucke von

Zauberbüchern aufnahm. In dem Sammelwerk Handschriftliche Schätze aus

Kloster-Bibliotheken spannte Scheible vierzig Einzeltitel, die der Gattung

Zauberbücher zuzurechnen sind, zusammen. Er verwendete für diese Publikation

eine fingierte Orts-, Verlags- und Jahresangaben, nämlich „Köln am Rhein 1734.

Bei Peter Hammer’s Erben”. Hinter dieser Orts-und Verlagsangabe hat sich

Scheible wiederholt versteckt, wenn er Bücher magischen Inhalts herausbrachte.

Stephan Bachter: Anleitung zum Aberglauben 2005, S. 47ff.

Artis Magicæ: Magie (lateinisch magia) oder Zauberei bzw. Zauber, früher auch Zauberkunst, nimmt für sich in Anspruch, durch mehr oder minder ritualisierte Handlungen (Ritualmagie) übernatürliche Wirkungen erzielen zu können. Im Gegensatz zu religiösen Handlungen, die Ähnliches für sich beanspruchen (zum Beispiel Heilungswunder oder die Transsubstantiation in der christlichen Messe), gründet sich der Anspruch auf den Besitz eines besonderen, nicht allgemein zugänglichen (also esoterischem oder okkultem) Wissens beziehungsweise auf die besondere Befähigung oder Begabung der ausübenden Person, die als Magier oder Zauberer bezeichnet wird. Eine klare Unterscheidbarkeit von Magie und Religion wurde in der Wissenschaft vor allem des 19. Jahrhunderts noch behauptet, heute dagegen sieht man fließende Übergänge.

Das magische Wissen wird überliefert in Form der magischen Literatur, deren Zeugnisse bis ins Altertum zurückreichen. Neben der schriftlichen Überlieferung spielt auch die mündliche Überlieferung in manchen magischen Traditionen eine wichtige Rolle.

Das Wort Magie ist altpersischer Herkunft und bezeichnete ursprünglich die Tätigkeit eines persischen Priesters und Traumdeuters.

In der frühen Neuzeit gab es neben der intellektuellen Hochmagie der Gelehrten auch eine mehr praktisch orientierte Form der Magia naturalis, so der Titel eines Buches von Giovanni Battista della Porta, das zuletzt in 20 Bänden erschienen, ungeheuer populär wurde und in zahlreichen Auflagen und Übersetzungen erschien. Darin ging es weniger um hermetische Philosophie und Esoterik als um die Wunder einer frühen Wissenschaft, bis hin zu ganz praktischen Rezepten und Ratschlägen für Landwirtschaft und Viehzucht.

Schließlich konnte nach der Erfindung des Buchdrucks eine Zauberliteratur erstmals weite Verbreitung finden, die sich aus allen möglichen Quellen bediente, darunter dem Werk Agrippas, und die dem Interessierten sehr konkrete Rezepte für die Beschwörung von Dämonen, für Heil- wie für Schadenzauber oder für die Schatzsuche bot, meist mehr oder minder oberflächlich christlich bemäntelt. In das Umfeld dieser Zauberliteratur und jener, die sie verfassten bzw. praktizierten, gehört auch der historische Johann Georg Faust.

Weiterhin gab es im einfachen Volk vielfältige magische Praktiken. Dazu gehörten neben einer meist unter Aberglaube zusammengefassten unüberschaubaren Anzahl von regional und zeitlich sehr unterschiedlich ausgeprägten Formen der Volksmagie, die typischerweise von den einfachen Leuten selbst und nicht von Spezialisten praktiziert wurden, die vielfältigen magischen Aspekte der Volksmedizin und schließlich das Hexenwesen, die Furcht vor Hexerei und Behexung und daraus resultierend die Verfolgung und häufige Ermordung der Hexen oder solcher Personen, die man dafür hielt.

Im 17. Jahrhundert setzt sich die Entwicklung von der Magia naturalis über die Naturphilosophie als einer übergreifenden Wissenschaft von den natürlichen Phänomenen hin zu den Vorläufern der modernen naturwissenschaftlichen Disziplinen fort. Das geschah zum Beispiel in der Alchemie, die eine letzte Blüte erlebte, zugleich aber wurden in dieser Zeit die Grundlagen der späteren Chemie gelegt, die Astrologie wurde zwar von einem Johannes Kepler noch betrieben, zugleich löst sich die Astronomie von der Sterndeutung und mathematisiert sich zunehmend und bei den „okkulten“ Phänomenen, also jenen, die ohne offensichtliche materielle Vermittlung erfolgen wie zum Beispiel dem Magnetismus, beginnt eine Erforschung nach wissenschaftlicher Methode, eine Entwicklung, die in Isaac Newtons Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica gipfelt, den „Mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie“, die 1686 erscheint und die Gravitation als Fernwirkung ohne materielle Vermittlung beschreibt. Zugleich beschäftigte Newton sich intensiv mit alchemistischen Experimenten, was er allerdings zeitlebens geheim hielt. Ein anderer bedeutender Wissenschaftler, der sich auch mit Alchemie befasste, war Johan Baptista van Helmont, sowie dessen Sohn Franciscus Mercurius van Helmont.

Zugleich wurden die von der Renaissance-Magie kommenden Traditionslinien fortgesetzt. 1617 veröffentlichte der englische Theosoph Robert Fludd seine Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, die „Metaphysik des Makro- wie auch des Mikrokosmos“, die in der Tradition der Hermetik von Ficino und Pico steht. Auch die auf Pico, Reuchlin und Khunrath zurückgehende Erforschung der Kabbala wurde weiterbetrieben und formte sich um zur christlichen Kabbala. 1677/78 erschien deren Grundwerk, Christian Knorr von Rosenroths Kabbala denudata.

Im Zeitalter der Aufklärung verlor die Magie eine Reihe von Bezugspunkten bzw. diese waren nicht mehr selbstverständlich gültig. Die christliche Theologie hatte die Magie zwar verdammt, aber immerhin ihre Existenz anerkannt, diese Existenz wurde nun von einer aufgeklärten Wissenschaft weitgehend bestritten. Und auch die Berufung auf überlieferte Weisheit des Altertums wurde nicht mehr unbestritten akzeptiert. So hatte schon 1614 Isaac Casaubon nachgewiesen, dass die hermetischen Schriften nicht früher als im 1. nachchristlichen Jahrhundert entstanden sein konnten.

Das wird reflektiert im Hauptwerk der

Aufklärung, der von Diderot und d’Alembert herausgegebenen Encyclopédie im

Artikel Magie. Der Autor unterscheidet drei Arten der Magie, nämlich eine

göttliche, eine natürliche und eine übernatürliche. Die göttliche war jene, die

heilige Männer durch Gottes Gnade befähigte, in die Zukunft zu sehen und Wunder

zu wirken, sollte es dergleichen gegeben haben, woran der Autor zweifelt. Unter

der natürlichen Magie versteht der Autor Physik, Astronomie, Medizin und die

diversen technischen Wunder, welche das Leben verbessern. Über die

übernatürliche Magie aber sagt er: „Übernatürliche Magie ist Magie im

eigentlichen Sinne, diese schwarze Magie […], hervorgebracht durch Stolz,

Unwissenheit und Mangel an Philosophie: Das ist es, was Agrippa unter den Namen

coelestialis & ceremonialis versteht; Wissenschaft nur dem Namen nach, nichts

als ein wirrer Haufen obskurer, ungewisser und unbewiesener Prinzipien, von

Praktiken, die größtenteils willkürlich und kindisch sind und deren

Unwirksamkeit durch die Natur der Dinge bewiesen wird.“

Antoine-Noé de Polier de Bottens:

Magie. In: Encyclopédie. Band 9. 1765, S. 852–854.

Wikipedia

Noli me tangere:

Die Wendung ist in der lateinischen Übersetzung des Johannesevangeliums der an

Maria Magdalena gerichtete Ausspruch Jesu nach seiner Auferstehung (Joh 20,17)

und heißt übersetzt „Rühre mich nicht an“ oder „Berühre mich nicht“. Im

griechischen Original lautet der Satz μή μου ἅπτου mē mou háptou, was eher mit

„halte mich nicht fest“ übersetzt würde, da eine bereits stattfindende Handlung

unterbunden werden soll.

Wikipedia

Der Verfasser der Handschrift verwendet eine

Reihe von Magischen Büchern. Zauberbücher sind Texte, in denen Magie schriftlich

niedergelegt ist, tradiert und, vor allem seit dem 19. Jahrhundert, vermarktet

wird. Zauberbücher finden bei magischen Operationen ihre Anwendung, sie sind die

Vor-Schriften, in denen steht, was zu tun ist. Ihr Einsatz in der

magischabergläubischen Praxis der Bevölkerung ist vor allem seit dem 18.

Jahrhundert nachweisbar, also in einem Zeitraum, der stärker von rationalen

Prinzipien strukturiert ist und in dem magisches Wissen als überwunden galt.

Stephan Bachter: Anleitung zum Aberglauben, S 20.

Mit seinen sorgfältig eingefärbten Siegeln und numinosen Beschwörungsformeln vermittelt das Compendium Rarissimum totius seinen Lesern den Eindruck, ein solches Grimoire zu sein. Aber war es für einen praktischen Zweck wie die magische Schatzsuche gedacht. Als dezidiertes Genre der Schatzsuche-Literatur entstanden die Höllenzwang-Grimoires im Deutschland des 17. Jahrhunderts als Nachkommen der Clavicula Salomonis (Schlüssel Salomonis), die Anrufungen zur Schatzsuche enthielt und zu diesem Zweck weit verbreitet war. Die regionale, spezifisch germanische Inspiration der frühesten Höllenzwang-Rahmenerzählungen ist eine Erzählung, die im ersten gedruckten Faustbuch der Spione (1587) erzählt wird. in dem Mephistopheles Faust einen glänzenden Schatz enthüllt, der von einem grasslichen großen Drachen in einer verfallenen Kapelle bewacht wird; Faust verbannt den Wächter und gelangt zu seinem Schatz. Widmanns zweites Faustbuch, das diese Geschichte mit weiteren Volksmärchen über magische Schätze und ihre teuflischen Wächter fortsetzte, nährte im Gefolge des Dreißigjährigen Krieges (1618-48) einen wachsenden Appetit des deutschen Volksbewusstseins auf dämonische Begegnungen und magische Schatzsuche. Im Verlauf dieses Konflikts waren marodierende konfessionelle Armeen nicht in der Lage gewesen, Territorium zu halten. und so wurden die von ihnen geraubten Schätze – vor allem aus katholischen Kirchen – in der oft vergeblichen Hoffnung auf spätere Wiedererlangung vergraben. Inmitten eines rauen wirtschaftlichen Nachkriegsklimas boten die Höllenzwang-Grimoires eine schnelle magische Lösung für finanzielle Notlagen, und von ihrem Epizentrum in den deutschen Staaten aus, wo sie um die Wende zum 18. Jahrhundert zur am häufigsten verfolgten Form der Magie geworden waren, breitete sich der Schatzsuchwahn nach Österreich aus. Schweiz und Böhmen.

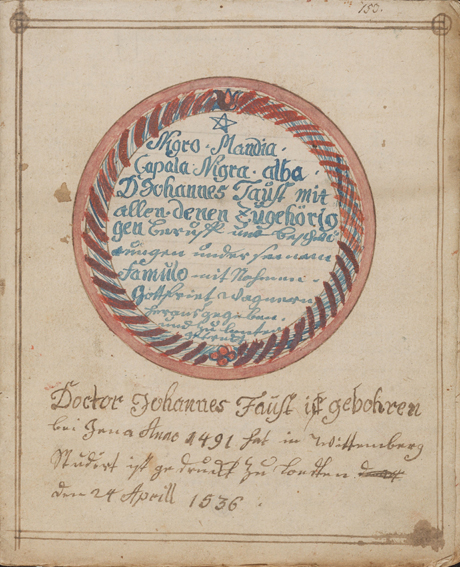

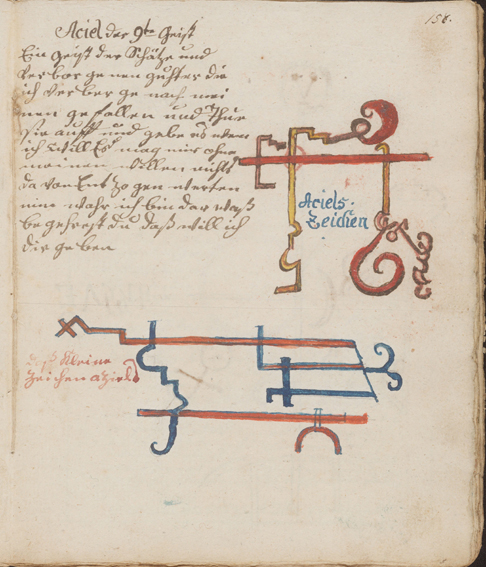

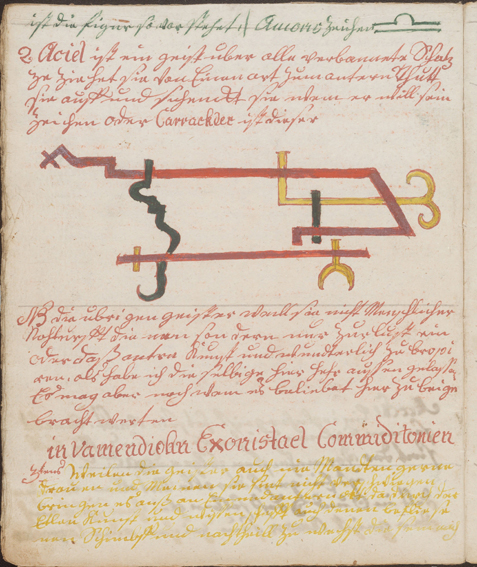

Bei dem Versuch, das Compendium Rarissimum totius in Beziehung zu den Höllenzwang-Texten zu setzen, ist es notwendig, zwischen früheren operativen Höllenzwang-Manuskripten und aufwendigen späteren Derivaten zu unterscheiden, die für die Bibliotheken neugieriger aufgeklärter Herren geschaffen wurden. Ein gutes Beispiel für die erste Klasse findet sich in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar: das Nigro-Mandia Capala Nigra alba d'Johannes Faust, das aus dem Fürstentum Anhalt in den Jahrzehnten nach dem Dreißigjährigen Krieg stammt.

Nigro Mandia Capala Nigra alba D'Johannes Faust mit allen den Zugehörigen Beruff und Beschwörungen under seinem Famulo mit Nahmen Gottfriet Wagnern herausgegeben und zu Lonton getrukt. (1536). Handschrift, der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar, 153 Blätter.

Mit wechselnden Tuschefarben in ein billiges Notizbuch gekritzelt, beginnt das Nigro-Mandia mit einer zentralen Texteinheit der Höllenzwang-Grimoires: einige kurze Ratschläge über die Operation und ihre astrologisch angemessenen Tage und Stunden, gefolgt von einer siebenfachen Beschwörung, Bindung und Freilassung von Aziel, einem geistigen Hüter vergrabener Schätze und Güter.

In den schablonenartigen Anrufungen verlangt der

Betreiber unverblümt die sofortige Lieferung von 8.000 Gulden (eine andere

Version des Kerntextes spricht von geraubten katholischen liturgischen

Artefakten). Inmitten einzigartiger kakographischer Machtworte finden sich

Verwünschungen an Maria, die Evangelisten und die Erzengel, als auch als

Anrufungen mit generischen jüdisch-christlichen Gottesnamen (Tetragrammaton,

Soter, Emanuel, Elohim, etc.), die an die Clavicula Salomonis und eine Vielzahl

mittelalterlicher magischer Quellen erinnern.

Hereward Tilton 2019:

Introduction. In: Touch Me Not, p. 12. Ins

Deutsche übertragen von G. E.

Magie ist dasjenige Wissenssystem, das die

theoretische Grundlage für den Inhalt der Zauberbücher liefert. Die

Wissensbestände dieses Systems wurden in den Grimoiren popularisiert,

trivialisiert und fragmentarisiert. Intellektuell wirkmächtig wurde das

Wissenssystem Magie, das verschiedenste antike Traditionen integriert, nachdem

es in der Zeit der Renaissance zunächst von Gelehrten und Künstlern

wiederentdeckt, rezipiert und weiterentwickelt worden war. Erst im 18.

Jahrhundert erreichte magisches „Wissen” breitere Kreise der Bevölkerung.

Stephan Bachter: Anleitung zum Aberglauben, S. 14.

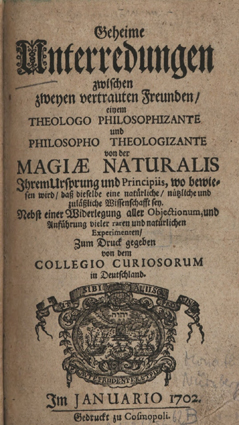

Die wahrhafftige Magia ist eine Wissenschaft, welche die Krafft aller natürlichen und himmlischen Dinge durchgrübelt, und nach dem sie derselben Neigung mit einer genauen Nachsinnung durchkrochen, bringet sie die verborgenen und hinterhaltenen vermögen also an den Tag daß durch wunder, so des Menschen Vernunfft verführen, ausgewürcket werden.

Anonymus: Geheime Unterredungen zwischen zweyen vertrauten Freunden, einem THEOLOGO PHILOSOPHIZANTE und PHILOSOPHO THEOLOGIZANTE von MAGIA NATURALI, Deren Ursprung und Principiis, wo bewiesen wird, daß dieselbe eine natürliche, nützliche und zuläßliche Wissenschaft sey. Cosmopoli 1702. S. 16.

Die Verwobenheit von Makro- und Mikrokosmos

ermöglicht ein Netz von Kommunikationsmöglichkeiten zwischen dem Menschen und

den Göttern, beziehungsweise Dämonen, wobei das magische Ritual eine bild- und

zeichenhafte Handlung für diese ausführenden medialen Wesen darstellt. Von der

auf einem Vertrag oder Pakt beruhenden und daher verbotenen ‘magia daemoniaca’

(‘magia illicita’) ist die ‘magia naturalis’ als erlaubte (‘licita’) Handhabung

der in der Natur durch den Schöpfungsakt immanenten Kräfte (‘qualitates occultae’)

zu trennen; die Grenzen zwischen beiden Bereichen waren dennoch stets umstritten

und unterlagen häufig ebenso subjektiven Einstellungen wie

gesellschaftspolitisch umsetzbaren Ansprüchen.

Christoph Daxelmüller: Zauberpraktiken. Eine Ideengeschichte der Magie.

Zürich 1993, S. 25-26.

Ich gehe also mit guten Gründen davon aus, daß

Magie aus der Sphäre elitärer Diskurse der Renaissancezeit heraus „diffundierte“

und daß gebildete Vermittler und ökonomische Vermarkter seit dem 18. Jahrhundert

die Voraussetzungen schufen für alltägliche magische Operationen, die von der

Volkskunde des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dann, in einer von

Kontinuitätsprämissen verblendeten Sicht, als „Volksmagie” und uralt-autochthone

Überlieferung beschrieben wurden.

Stephan Bachter: Anleitung zum Aberglauben 2005, S. 38

|

|

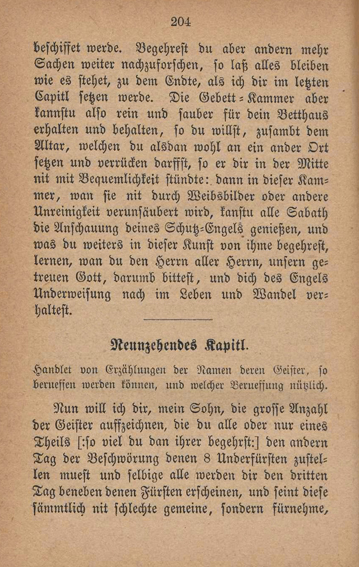

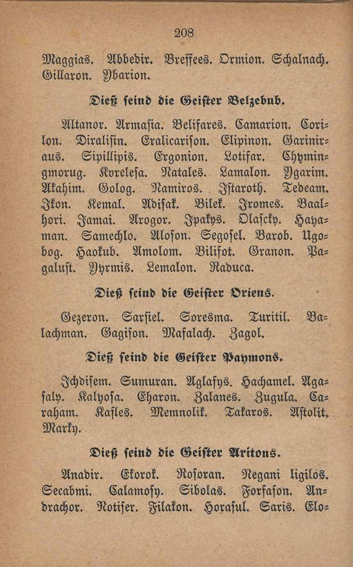

2r

Caracter Eliles. Caracter Astharots.

Leviatan Maranal Ifftan Hemor

Caracter Belzebubs. Caracter Sathans.

Belial.

|

Magische Zeichen, zwei Skelette, ein Totenkopf und ein Medusenhaupt; weiß gehöhte Tuschzeichnungen.

Charakter: Als Charaktêres (Singular Charaktêr; altgriechisch χαρακτήρ, lateinisch charactē̆r) werden in der Altertumswissenschaft nicht-alphabetische, buchstabenähnliche Zeichen ohne bekannte Bedeutung bezeichnet, die als Teil magischer Texte erscheinen.

Insgesamt werden in der Handschrift 115 Namen von Dämonen genannt, einige in unterschiedlicher Schreibweise: Adonai – Adonay, Alhuzy, Alogiel – Aloggiell, Amaimon, Amakbuel, Amazaz, Ariton – Aritton, Asa, Asmodai – Asmoday, Astharot, Baimon – Beimon, Barachias, Belial, Belzebub, Berachiel, Bileth, Binach – Binah, Boel, Cados, Calephas, Chochma, Chosu, Chuz, Corbiel, Dagol, Drisop, Ehejeh, Eie, Eihanim, Eliles, Elohim, Eloson, Ensoph, Eschereheje, Gedudiell, Gibor, Gogalchon, Guriel, Hacephi, Hatim, Hely, Helyscemath, Hemel, Hemor, Heva, Iahacobah, Iehoschua, Iehovah, Ifftan, Iglion, Iloma, Ima, Iohadonay, Iohonah, Jehoschua, Jehudiel, Kether, Kilik, Lapador, Leviatan, Leviathan, Lilles, Lucifer, Machialel, Maranal, Marbar, Margoth, Mazbaz, Medatron, Medon, Merech, Morech, Nabhi, Nelion, Nezach, Nudaton, Nuriel, Oriens, Parufar – Parufur, Phaniel, Polipis, Pruflas, Rachmiel, Ramaison, Rigaton, Sadai, Saladai, Saman, Satan – Sathan, Sathusteon, Simehon, Sumuran, Tamazam, Tetragramaton, Thamni, Tifereth, Tiphoar, Tiphon, Tirama, Turitil, Vamidal, Vezol, Wamidal, Zabaoth, Zagal, Zagrion, Zugula

Eliles: auch Liles (32v und 35r), Lilith, altorientalischer weiblicher Dämon sumerischer Herkunft. Zum Lilith-Mythos vergl. den Kommentar zu Blatt 32v.

Astharot: ist in der okkultistischen Mythologie der Name eines Dämons. Dieser Name ist phönizisch-semitischen Ursprungs und bedeutet ursprünglich die weibliche babylonische Göttin Ištar, die erst zur westsemitischen Göttin Astarte und dann später zum männlichen Dämon Astaroth wurde.

Die Ars Goetia (erster Teil des Grimoires Der kleinere Schlüssel Salomonis) beschreibt ihn als mächtigen, starken Herzog, der über 40 Legionen herrschte. Nach dieser Beschreibung erscheint er als schändlicher Engel mit einem fauligen, giftigen Atem, der auf einem Höllendrachen oder einem Wolf reitet und in der rechten Hand eine Viper hält. Er soll Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennen und alle Geheimnisse enthüllen können. Ebenso soll er Menschen in den allgemeinen Wissenschaften unterrichten und darüber hinaus der Schutzherr der freien Künste sein. Er wird in vielen Fällen von Besessenheit erwähnt.

Er steht in der „Goetia“ an 29. Stelle und wird auch Aschera, Ashtaroth, Astarte, Aschtarat, Ashtoreth, Astoreth oder Astargatis genannt. Neben Großherzog soll er auch noch oberster Schatzmeister der Hölle sein. Quellen wie das Buch von Abraham von Worms wollen in ihm auch einen der Planetengeister sehen; allgemein steht er aber für das Prinzip der Faulheit. Vor dem Fall des Engels soll er angeblich ein Cherub oder Seraph gewesen sein. Da er der Hüter der Zeit war, soll er auch Gottes Pläne gekannt haben; da dies aber nicht geduldet werden konnte, wurde er in ein abseits gelegenes Verlies geworfen. Er durfte auch niemals an einer Ratssitzung teilnehmen, obwohl er wie Luzifer ein Mitglied des himmlischen Rates war. Als Abaddon und Luzifer ihn befreiten, wehrte er sich zunächst dagegen, wurde aber später zusammen mit den gefallenen Engeln aus dem Himmel geworfen und dazu verdammt, ewig stumm zu sein, obwohl er niemals kämpfte.

Nach einer Legende wurden seine Seele und sein Körper mit denen der Göttin Astarte verschmolzen (vermutlich um zu erklären, was über Jahrhunderte hinweg mythologisch geschah). Luzifer aber bot ihm einen neuen Körper, eine Schlange, die er nun in seiner Hand hält.

Hat Astaroth die Kontrolle über den Körper, wird dieser männlich und die Seele der Astarte fährt in die nun weiß farbige Schlange; hat hingegen Astarte die Kontrolle, wird der Körper weiblich und Astaroths Seele geht in die nun schwarz farbige Schlange. Ist der Körper weiblich, ist er gehörnt und mit El, dem höchsten Gott, verheiratet und symbolisiert Ausschweifung und Tempelprostitution. Das Symbol der zumeist nackt dargestellten Astarte ist die Taube.

Es soll ihm in seiner Engelsgestalt nur möglich sein zu

schreiben, nicht aber zu reden.

Wikipedia

Leviatan: Leviathan (hebräisch

לִוְיָתָן liwyatan „der sich Windende“) ist ein kosmisches Seeungeheuer aus der

jüdischen Mythologie. Seine Beschreibung enthält Züge eines Krokodils, eines

Drachens, einer Schlange oder eines Wals. Der Leviathan soll am Ende der Welt

von Gott besiegt werden. Die Figur wurde später in das Christentum als Dämon

übernommen. In christlicher Zeit und Kultur wird Leviathan mit dem Teufel in

Verbindung gebracht, aber auch als Allegorie für Chaos und Unordnung, für

Gottferne und Sündhaftigkeit der Menschen aufgefasst.

Wikipedia

Maranal: Das Wort „Māra“ kommt von

der Sanskrit-Form der Verbwurzel mṛ. Es hat die Präsens-Indikativform mṛyate und

die Kausativform mārayati (mit Verstärkung des Wurzelvokals von ṛ bis ār). Māra

ist ein Verbalsubstantiv mit der verursachenden Wurzel und bedeutet „den Tod

verursachen“ oder „töten“. Es ist mit anderen Wörtern für Tod aus derselben

Wurzel verwandt, wie zum Beispiel: maraṇa und mṛtyu. Letzteres ist ein Name für

den personifizierten Tod und wird manchmal mit Yama gleichgesetzt. Die Wurzel mṛ

ist mit der indogermanischen Verbwurzel *mer verwandt, die „sterben,

verschwinden“ im Kontext von „Tod, Mord oder Zerstörung“ bedeutet.

Wikipedia

Ifftan: Nur diese Lesung verweist auf den türkisch Vornamen Iltan.

Hemor: Hamor (?) (hebräisch חֲמוֹר Ḥamôr, Eigenname; aber auch „Esel“) ist ein in der Tora bzw. im Alten Testament namentlich erwähnter Mann der Hiwiter und Nachfahre eines Sohnes von Kanaan.

Belzebub: (auch Belzebub, Beelzebul,

Beelzebock oder Belsebub) (15r, 30v und 41v) ist in der Mythologie ein Dämon

oder eine lokale Gottheit der Philister. Im übertragenen Sinne wird Beelzebub

auch als andere Bezeichnung für den Teufel gebraucht. Mit dem Namen Beelzebub

(hebräisch בעל זבוב Baʿal Zəvûv, arabisch بعل الزباب Ba‘al az-Zubab, wörtlich

„Herr der Fliegen“; altgriechisch Βεελζεβούλ Beelzeboúl, lateinisch Beelzebūb)

wird im Tanach der Stadtgott von Ekron im Land der Philister bezeichnet. Die

etymologische Herkunft ist wahrscheinlich vom hebräischen Sebul („Kot“,

„Dünger“) abzuleiten. In der späteren Zauberliteratur begegnet man dem Namen

Beelzebub häufig als Patron der Magie. In John Miltons Epos Paradise Lost (1667)

ist Beelzebub der zweithöchste Höllenfürst nach Satan.

Wiklipedia

Sathan: (auch Satan, Satanas) bezeichnet einen oder mehrere dem Menschen übelwollende Geistwesen, häufig Engel (30v, 35r, auch Satan: 30v). Der Begriff hat seine Ursprünge im jüdischen Monotheismus und enthält antike persische religiöse Einflüsse, besonders des Zoroastrismus. Der Satan tritt in der Bibel und anderen religiösen Schriften häufig in Menschengestalt auf. Er ist bekannt dafür Menschen vom Pfad abzubringen und sie der Versuchung hinzugeben. Satan ist vor allem der Ankläger im göttlichen Gerichtshof, der die religiöse Integrität von Menschen testet und Sünden anklagt, wie es beispielsweise aus den biblischen Büchern Ijob und Sacharja bekannt ist. In den Leben Adams und Evas und der islamischen Literatur wird der Satan aus dem Himmel verbannt, weil er sich weigert, sich vor dem ersten Menschen zu verneigen. Im Äthiopischen Henochbuch wird eine ganze Heerschar von Satanen als Verführer wie auch als Strafengel erwähnt. Die Vorstellung von einer Vielzahl an Satanen hielt auch Einzug in den Koran. Später wurde Satan mit Bedeutungen wie gegen Gott rebellierende gefallene Engel, der Verkörperung des Bösen, dem Teufel oder Götzen in Verbindung gebracht.

Belial: (hebr. בליעל); bzw. Beliar (griech.

Βελίαρ) ist eine dämonische Gestalt aus der Bibel (30v). Auch in der

volkstümlichen Überlieferung taucht Beliar als Name des Teufels auf. Angeblich

ist er der gefallene Engel, Geist und Fürst der Finsternis. Besonders häufig

wurde Beliar im Mittelalter benutzt, wenn der Teufel seine Interessen in

„juristischer“ Sache vertrat. So erscheint Beliar zum Beispiel vor Gott und

fordert, dass die Taten Jesu untersucht werden. In dem Buche Belial (1473)

befindet sich dazu ein Holzschnitt, der zeigt, wie die Teufel in einem

flammenden Schlund sitzen und aufmerksam die Argumente Beliars verfolgen, die

dieser vor Gott im Namen der Hölle vertreten will. Beliars Beschwerde gegen

Christus lautet im Kern, dass dieser sich gesetzwidrig in höllische

Angelegenheiten eingemischt und sich die Herrschaft über Dinge angemaßt hat, die

ihn nichts angehen. Doch der Teufel Beliar hat Pech: Gott votiert für Christus.

Wikipedia

Belial in Holzschnitt, Augsburg 1473 (aus Lexikon der Monster, Geister und Dämonen von Felix Bormann)

|

|

3r Caracteres Spirituum Elementarium. Ignis, Aquæ, Terræ, et Aeris.

|

Caracteres Spirituum Elementarium: Charaktere der Elementargeister.

Ignis, Aquæ, Terræ, et Aeris.: Feuer, Wasser, Erde und Luft.

Als Elementargeist, Elementarwesen oder Elemental wird ein Geistwesen bezeichnet, das in einem der vier Elemente leben bzw. wirken soll. Die Begriffe „Elementargeist“, „Naturgeist“ und „Naturdämon“ werden häufig synonym gebraucht. Die Vorstellung von Elementargeistern stammt ursprünglich aus dem spätantiken Neuplatonismus und wurde von frühneuzeitlichen Naturphilosophen wieder aufgegriffen. Besonders die Elementargeisterlehre des Paracelsus erreichte große Popularität und hatte Einfluss auf spätere literarische Werke, insbesondere der Romantik.

Elementargeister sind Gestalten der Naturphilosophie und der Literatur, in Volksglauben und Volkserzählungen kommen sie nicht vor. Dennoch wird der Begriff in der Volkskunde zuweilen als Sammelbezeichnung für Wesen benutzt, die als mit den Elementen verbunden gelten, etwa für Wassergeister wie Nixen und Najaden.

Johannes Trithemius versuchte in seinem Buch von den acht Fragen (Liber octo questionum, 1515), die Elementargeisterlehre mit der mittelalterlich-christlichen Dämonologie zu verbinden. Er entwirft eine Systematik, in der die gefallenen Engel beim Höllensturz in den verschiedenen Elementen hängenbleiben, und unterscheidet entsprechend sechs Geschlechter der „bösen Geister“: Igneum, Aerum, irdische Teufel, Aquaticum, Subterraneum und Lucifugium. Bei Agrippa von Nettesheim ist die humanistische Entdämonisierung der Elementargeister schon weit fortgeschritten. In seinem Werk De occulta philosophia (1531) unterscheidet er die vier Klassen der Feuer-, Wasser-, Luft- und Erdgeister. Als Herrscher über die Elemente und ihre Geister verortet er die vier Engel Seraph/Nathaniel (Feuer), Tharsis (Wasser), Cherub (Luft) und Ariel (Erde).

Die Vorstellung von Elementargeistern ist vor allem durch Paracelsus populär geworden, der mit seinem Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris, et de caeteris spiritibus (1566) eine umfassende Systematik vorgelegt hatte.

Wikipedia

|

|

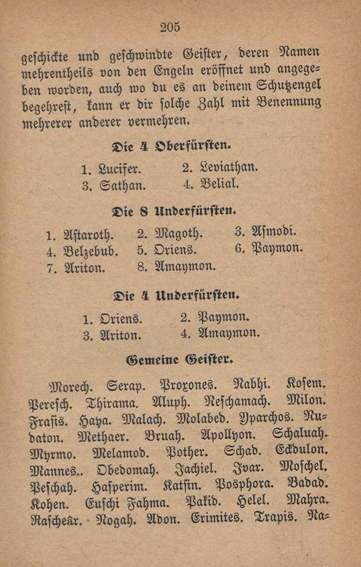

4r Characteres Spirituum Bonorum.

|

Characteres Spirituum Bonorum: Charaktere guter Geister.

1-3: Saturn; (lateinisch Saturnus) ist in der römischen Mythologie der Gott der Aussaat. Er wurde schon früh mit dem griechischen Kronos gleichgesetzt. Ihm ist Saturn, der sechste und im Altertum der äußerste (und somit der sich am langsamsten bewegende) der Planeten zugeordnet. Nicht der sechste, sondern der erste Tag der siebentägigen hellenistischen Planetenwoche, die in der frühen Kaiserzeit an die Stelle der althergebrachten achttägigen römischen Marktwoche (Nundinum) trat, hieß im Lateinischen dies Saturni, der „Tag des Saturn“.

4: Jupiter; (lateinisch Iuppiter, deutsch seltener Iupiter oder Juppiter; Genitiv Iovis, deutsch seltener Jovis) ist der Name der obersten Gottheit der römischen Religion. Eine ältere Namensform ist Diēspiter. Er wurde oft als Iuppiter Optimus Maximus bezeichnet („bester und größter Jupiter“), in Inschriften meist abgekürzt zu IOM. Jupiter entspricht dem griechischen „Himmelsvater“ Zeus. Die Götter der römischen Mythologie wurden bis zur Entfaltung der Interpretatio Romana vor allem als Personifikationen von Naturereignissen verstanden, mit denen kaum mythische Erzählungen verbunden waren. Erst mit der Gleichsetzung der griechischen mit den römischen Göttern wurden auch die Erzählungen der griechischen Mythologie übertragen, wobei Jupiter mit Zeus gleichgesetzt wurde.

5-6: Merkur; ein Gott in der römischen Religion. Sein Name geht auf das lateinische Wort merx, „Ware“, zurück. Er wurde mit dem griechischen Hermes gleichgesetzt. Dessen Herkunft und übrige Eigenschaften wurden auf ihn übertragen. Er galt als „Götterbote“ und ist der Gott der Händler und Diebe. Im Altertum und in der Welt der mittelalterlichen Alchemisten hat man dem eiligen Wandelstern als Planetenmetall das bewegliche Quecksilber zugeordnet.

8: Sonne; Helios (altgriechisch Ἥλιος Hḗlios, deutsch ‚Sonne‘) ist in der griechischen Mythologie der Sonnengott. Zusammen mit Selene (Mondgöttin) und Eos (Göttin der Morgenröte) ist er ein Kind von Hyperion und Theia.Die Aufgabe von Helios war es, den Sonnenwagen über den Himmel zu lenken, der von vier Hengsten gezogen wurde. Dabei ging Eos vor ihm, Selene folgte am Abend. Er entsprach dem Sol der römischen Mythologie und wurde wegen seiner Macht mit Zeus gleichgesetzt, später mit Apollon, mit dem er den Namen Phoibos („der Leuchtende“) teilt.

Wikipedia

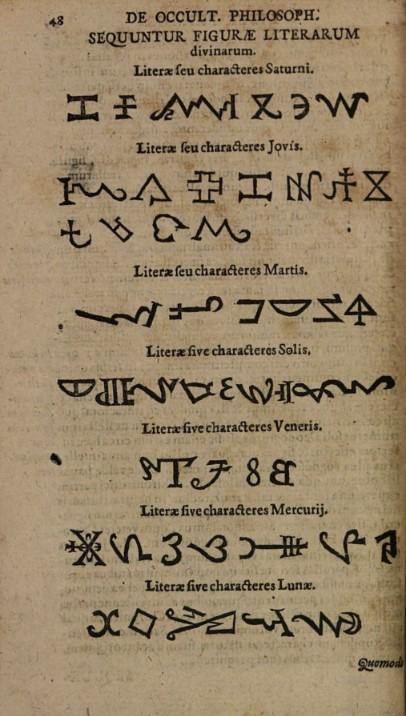

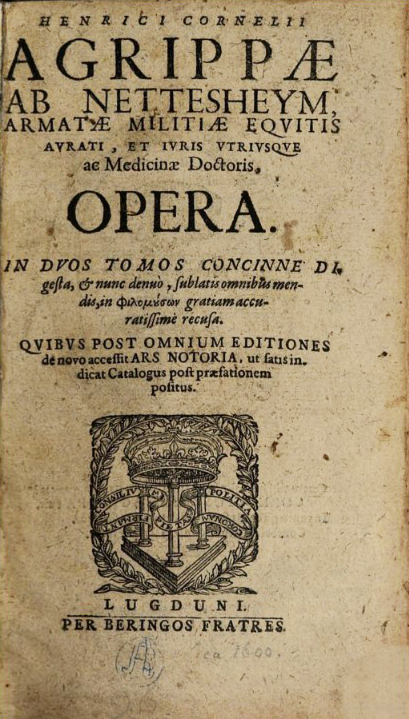

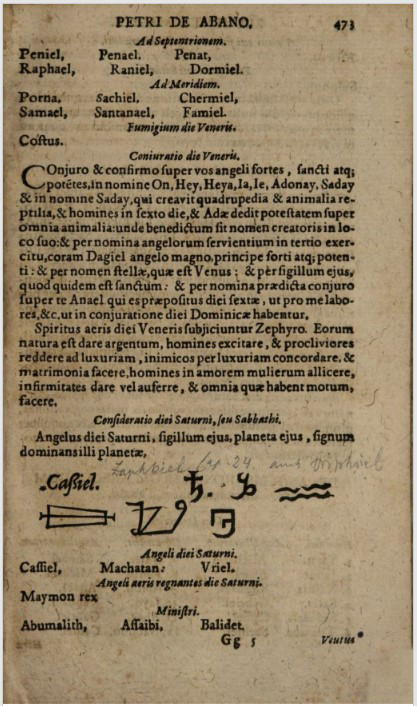

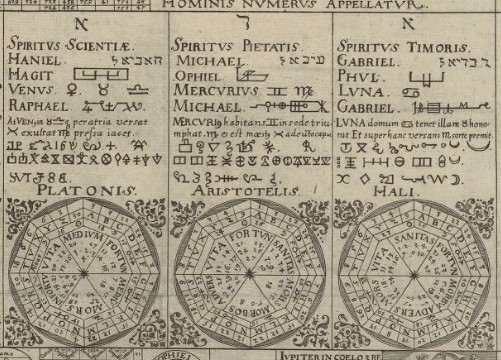

HENRICI CORNELII AGRIPPÆ AB NETTESHEYM, ARMATÆ MILITIÆ EQVITIS AVRATI, ET IVRIS VTRIVSQVE ac Medicinæ Doctoris. OPERA. IN DVOS TOMOS [...]. LUGDUNI. (um 1600), S. 48.

Heinrich Cornelius, genannt Agrippa von Nettesheim (latinisiert

Henricus Cornelius Agrippa ab/de Nettesheym/Nettesheim; (1486-1535) war ein

deutscher Universalgelehrter, Theologe, Jurist, Arzt und Philosoph. Er zählt in

seiner Auseinandersetzung mit Magie, Religion, Astrologie, Naturphilosophie und

mit seinen Beiträgen zur Religionsphilosophie und zur enzyklopädischen Erfassung

der Magie zu den bedeutenden Gelehrten seiner Zeit.

Wikipedia

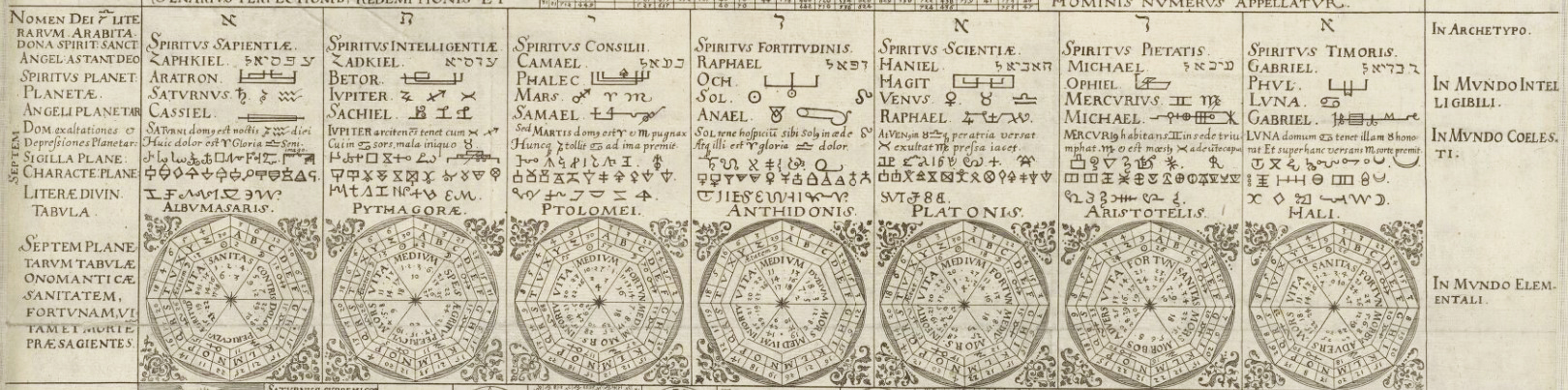

Matthäus Merian d.Ä. für Johann Baptist Großschedel von Aicha, Calendarium naturale magicum perpetuum, Oppenheim: Johann Theodor de Bry, 1616-1618 (?), ca. 114 x 56,5 cm, aufgezogen auf Leinen, bez. unten links Auth: Johan Babtista Großschedel ab Aicha; unten rechts Io: Theodore de Bry, excud.; Thico Brahae inuentor 1582, Bibliothèque nationale de France, Inv. Nr. GED-5082

Das Calendarium naturale magicum perpetuum profundissimam rerum secretissimarum contemplationem, totiusque philosophiæ cognitionem complectens geht in seiner ambitionierten inhaltlichen Konzeption auf den Alchemisten, Rosenkreuzer und Autoren Johann Baptist Großschedel ab Aicha (1577- nach 1631) zurück und wurde von Matthäus Merian d.Ä. in die Darstellung der hochformatigen Druckgraphik transferiert. Merian orientierte sich dabei womöglich an einer bereits 1582 ausgeführten Konzeption oder Zeichnung des dänischen Astronomen Tycho Brahe (1546-1601) – im Blatt unten rechts aufgeführt als Thico Brahae inventor . 1582 – und fertigte seine Radierung im Auftrag Johann Theodor de Brys an, welcher das Projekt eines mystisch-alchemischen Kalenders steuerte und den Druck verlegte. Eine exakte Datierung des Blattes, das in nur wenigen Exemplaren überliefert ist, konnte bisher nicht ermittelt werden, jedoch besteht die Annahme, dass ein Zeitraum von 1616 bis 1618 am wahrscheinlichsten ist. Sicher ist in jedem Fall, dass die Arbeit inhaltlich in den Umkreis der naturmagisch-alchemischen Publikationen von Robert Fludd und Michael Maier bei Johann Theodor de Bry zu zählen ist.

Der aus drei großen querformatigen Blättern zusammengestellte Im[m]erwährende Natürlich-Magische Calender (handschriftliche und gezeichnete dt. Version), enthält verschlüsselte Inhalte, die das gesamte Natur- und Weltgeschehen umfassen wollen. Dem tabellarischen Schema liegt ein auf Zahlen basierter Aufbau zu Grunde, der das Blatt in 12 Hauptreihen gliedert, die jeweils in einzelne Spalten unterteilt sind. Mit Zahlen und Mathematik als zentraler Bestandteil der Alchemie, beschäftigte sich bereits Agrippa von Nettesheim (1486-1535), aus dessen Werk zum Teil Textpassagen im Calendarium zitiert und rezipiert wurden. Die Zahl einer jeweiligen Reihe spielt demnach eine entscheidende Rolle für den dort behandelten Inhalt. Die erste Reihe steht beispielsweise mit ihrer Zahl unus für Gott, die Weltseele, den Lapis Philosophorum und die Einheit der Welt. In der zweiten Reihe werden Phänomene, die binär auftreten, benannt, wie Adam und Eva, Sol und Luna oder Form und Materie. Die zugehörige Inschrift verweist darauf, dass die binären Kräfte zur Vereinigung (conubium) streben und auf die gebärende Materie verweisen. Für Großschedel ist es als christlichen Alchemiker weiterhin selbstverständlich, in der Dreiherreihe die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist aufzuführen. Diese Systematik wird bis zur zwölften Reihe fortgeführt, in welcher die 12 Tierkreiszeichen, die Namen der Monate und weitere dodekadische Phänomene enthalten sind.

Neben dem schematisch-textlichen Teil des Blattes nehmen

insbesondere die enthaltenen Bilder – u.a. die Darstellung der sieben

Planetenkinder – eine tragende Rolle ein. Merians Darstellungen illustrieren

einzelne Aspekte des Inhalts und helfen bei der Orientierung innerhalb des

Blattes. Durch die bildhafte Form kann dem Betrachter ein Inhalt sichtbar

gemacht werden, welcher in Form von Text komplexer und weniger unmittelbar

kommuniziert wird. Zentral ist dabei der Gedanke, dass das Mittel des Bildes zur

Erkenntnisvermittlung dient und als eidetisches Medium eine andere Form von

Verschlüsselung und Dechiffrierung ermöglicht. Merian nimmt dabei als

Druckgraphiker eine Vermittlerrolle zwischen Kunst und Wissenschaft ein. Er legt

dabei besonderen Wert auf die Verortung der dargestellten Figuren in ein

situatives Setting, wodurch die Darstellung ein narratives Potential erhält und

die Bilder darüber hinaus Anspruch auf eine eigene Aussage implizieren. Ein

Motiv in der siebten Reihe stellt beispielsweise die Figur der Luna dar, welche

Merian in einer vom Mondschein erhellten Nacht auf dem Rücken eines Stieres über

das Wasser reiten lässt, während im Hintergrund Schiffe und ein ausbrechender

Vulkan zu sehen sind. Diese Darstellung vermittelt eine alchemisch aufgeladene

Symbolik und transportiert zugleich einen mythologischen Bezug zu der Erzählung

des Raubs der Europa.

Matthäus Merian d.Ä. und die Bebilderung der Alchemie um 1600, Virtuelle

Ausstellung & Dynamische Wissensplattform, hg. von Berit Wagner, Frankfurt

2021ff. (merian-alchemie.ub.uni-frankfurt.de); abgerufen am 1.11.2023

|

|

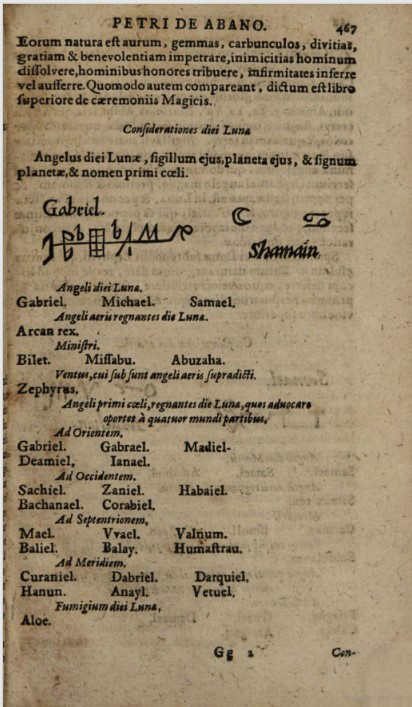

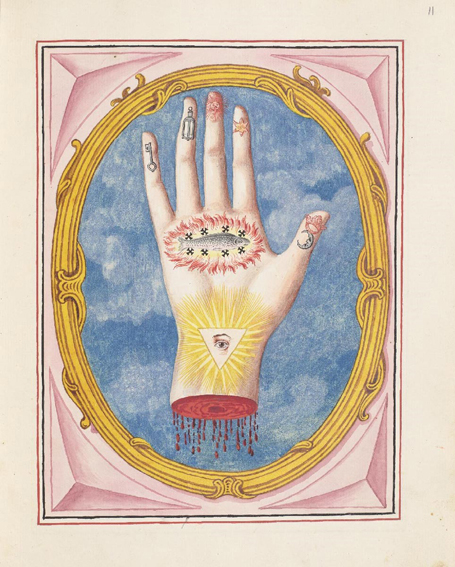

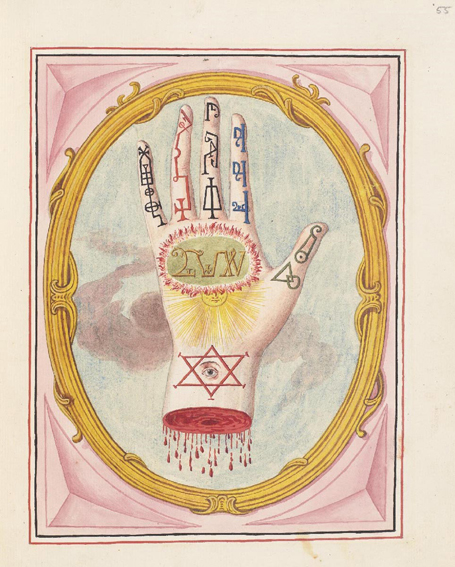

5r

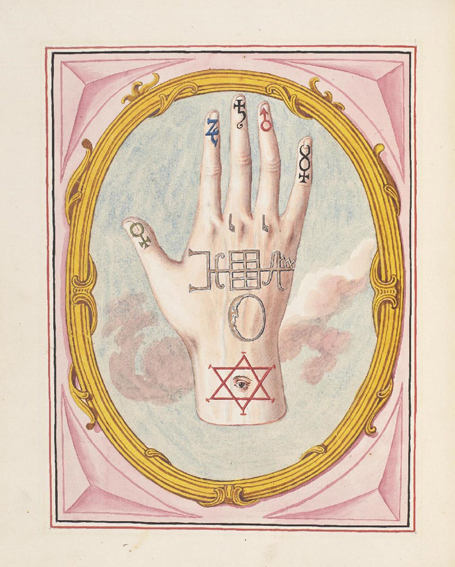

Der Handschuh bey der Operation. inwendig.

|

Zeichen auf den Fingern: Venus, Jupiter Saturn, Mars, Merkur

auf der Hand: Gabriel

Agrippae Opera, S. 467

unten: Mond und Sonne (Auge im Davidstern)

Diese und die folgende Zeichnung stehen in der Tradition der Chiromantie.

Der Begriff Handlesen oder Handlesekunst bezeichnet Versuche, aus der „Physiognomie der Hände“ (Chirognomie), also aus der Form der Hände und insbesondere aus den Handlinien Rückschlüsse auf die Gesundheit, den Charakter oder das Schicksal einer Person zu ziehen. Chiromantie (seltener auch Chiromantik; altgr. χεῖρ cheír „Hand“ und μαντεία manteía „Weissagung“) bezieht sich auf das Handlesen als Wahrsagekunst. Zeitweise wurde das Handlesen als Wissenschaft verstanden und auch als Chirologie bezeichnet. Das Handlesen wurde jedoch bereits im Zeitalter der Aufklärung weitgehend auf Jahrmärkte zurückgedrängt.

Das Bestreben, Anlagen und Schicksal des Menschen aus der Hand zu lesen, reicht bis in die frühen Hochkulturen Indiens, Ägyptens, Babyloniens und Assyriens zurück. In der Antike galt die Handlesekunst als eine angesehene Geheimwissenschaft. Eine besondere Eignung der Hände für Rückschlüsse auf Anlagen, Charaktereigenschaften oder zukünftige personenbezogene Ereignisse wurde aus dem Umstand abgeleitet, dass diese neben dem Gesicht den am individuellsten ausgeprägten Teil des Körpers darstellen.

Im Mittelalter wurden zahlreiche Texte über Chiromantie verfasst, in Latein und in den Landessprachen. Der älteste lateinische Text über Chiromantie findet sich kurioserweise in einem Psalter, im sogenannten Eadwine Psalter, der um 1160 von Eadwine und anderen Mönchen in Canterbury geschrieben wurde.

Agrippa von Nettesheim (1486–1535) und Robert Fludd (1574–1637)

deuteten die Hand als Abbild des Kosmos. Zwischen etwa 1550 und 1700 erschienen

in Deutschland, England und Frankreich Bücher über das Handlesen. Dazu zählen

die Veröffentlichungen von Johann Abraham Jacob Höping (Institutiones

Chiromanticae, 1673), von Johann Ingeber (Chiromantia, 1692) und von Johannes

Rothmann (Chiromancia, 1596). In dieser Zeit wurden an mehreren Universitäten

Kollegien über das Handlesen abgehalten.

Wikipedia

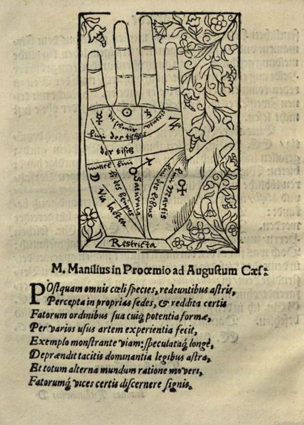

Darstellung von Handlinien in Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheims De occulta philosophia libri tres, 1533.

Phisionomi und Chiromanci. Eyn news Complexion büchlein, der menschen geburt, sitten, geberden und neygligkeyten, auß der Physionomi, Chiromanci, den sieben planeten, zwöff Zeichen, vnnd den XXXvl. Bildern des himels, Auch nach den zwöff monaten, leichtlich vnd grundtlich zülernen, auß Platone, Aristotele, Prolomeo, Bali, Albumasar, vnnd Johanne Künigsperger etc. in fünff büchlin kurtzlich gezogen, Vnd im sechsten werden erzelt wunder gestalt lewt mit jrem siten. Straßburg. Anno M.D.XL (1540).

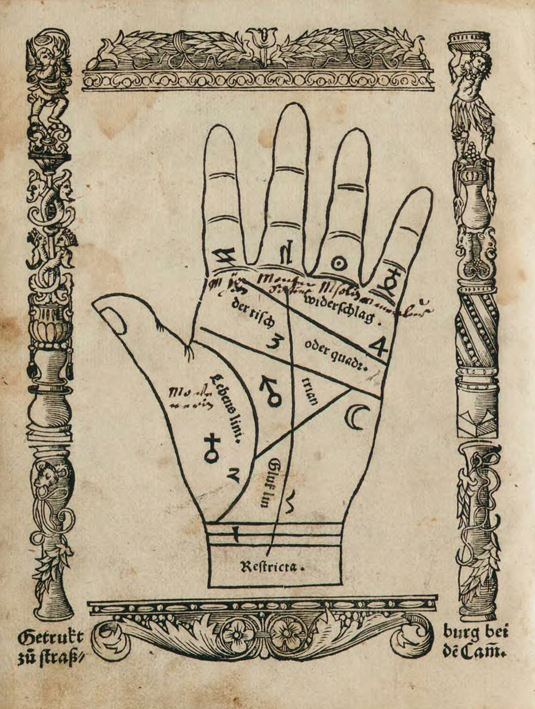

Chiromancia sampt jhrer Theorick, Practick, und astronomischer Concordantz und Vergleichung der Nativiteten, oder Geburtsfiguren, in etlichen Exempeln. […] Alles mit Philosophischem und Astronomischen Grunde verfasset und außgeführet, Durch Johannem Rothmannum, Erffordt, Anno M.D.XCVI (1596).

|

|

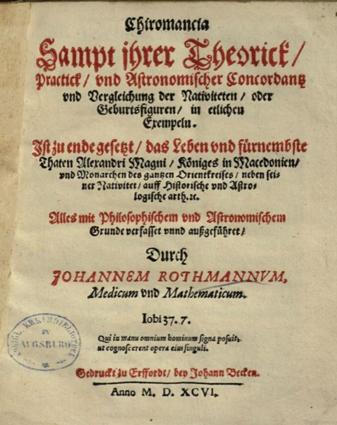

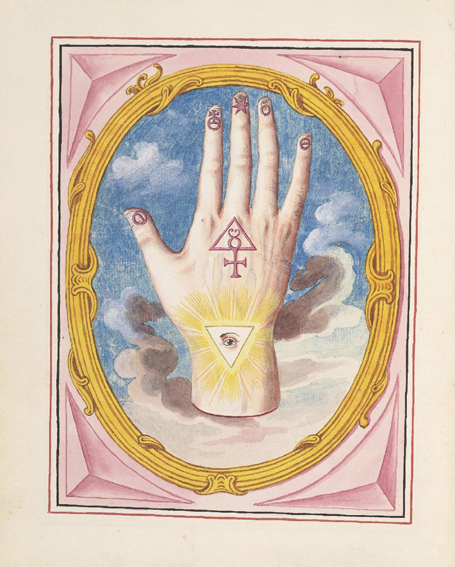

6r

Der Handschuh Auswendig.

|

Charaktere auf den Fingern:

Michael: Der Name Michael, hebräisch מִיכָאֵל mîḵāʾēl, setzt sich aus den Elementen מִי mî „wer“, כְּ־ kə- „wie“ und dem אֵל ʾēl zusammen und bedeutet: „Wer ist wie Gott?“ Mit dieser Frage wird das Erstaunen über das Wesen Gottes, das alle bisherigen Erfahrungen qualitativ übersteigt, zum Ausdruck gebracht. Im Alten Testament tragen neun verschiedene Männer diesen Namen. Darüber hinaus taucht im Buch Daniel, später auch im Judasbrief und der Offenbarung der Erzengel Michael auf. Die Idee, Engelsgestalten durch die Vergabe von Eigennamen zu individualisieren, haben die Juden wohl im babylonischen Exil adaptiert.

Raphael: lateinisch Rafael, Raphael, Raphaël, Rafahel; hebräisch: רפאל rafa'el; „Gott heilt“, „Gott hat geheilt“ ist ein in den alttestamentlichen apokryphen bzw. deuterokanonischen Texten erwähnter Erzengel oder Engel. Er wird in Kreisen der Esoterik verehrt.

Samael: hebräisch סמאל, auch Semiel, Sammane, Sammuel und Semael; deutsch: ‚Das Gift Gottes‘ in der Gnosis auch bedeutend ‚Der blinde Gott‘ ist ein Erzengel der jüdischen und christlichen Mythologie. In manchen gnostischen Schriften, wie in Vom Ursprung der Welt, gilt Samael als einer der drei Namen Jaldabaoths. Im rabbinischen Judentum wird Samael häufig mit Satan gleichgestellt, wobei sich Satan auf seine Funktion als Ankläger und Samael auf einen Eigennamen bezieht. Um zu zeigen, dass nur die himmlische Welt heilig ist, versucht er die Menschen zu Fall zu bringen, indem er sie in Versuchung führt. Michael hingegen solle die Taten des Volkes Israel vor Gott verteidigen.

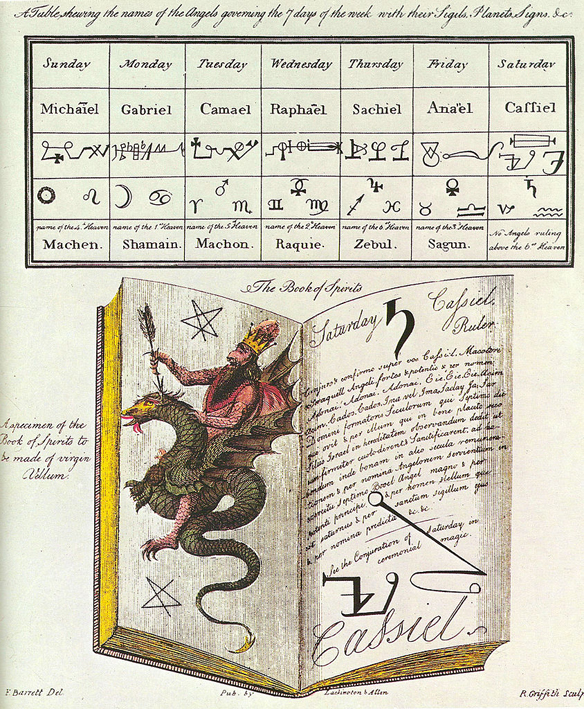

Cassiel: hebräisch קַצְפִּיאֵל Qaṣpīʾēl, „Gott ist mein Zorn“; auch bekannt als קַפְצִיאֵל Qap̄ṣīʾēl, „Gott ist mein Sprung“; Arabisch : ك سفيائيل , Kasfīyāʾīl ist ein Engel, der in außerkanonischen jüdischen, christlichen und islamischen mystischen und magischen Werken erscheint, oft als einer der sieben Erzengel, der Engel des Saturn, und in anderen Rollen.

Sachiel: In der kabbalistischen und christlichen Angelologie ist Sachiel (Ge'ez ሳቁኤል) ein Erzengel der Ordnung der Cherubim. Der Name „Sachiel“ kommt ursprünglich im Zauberbuch „The Heptameron“ aus dem späten 16. Jahrhundert vor.

Anael: hebräisch הניאל (Freude Gottes), auch Hanael oder Aniel genannt, ist einer der sieben führenden Erzengel und regiert die Venussphäre.

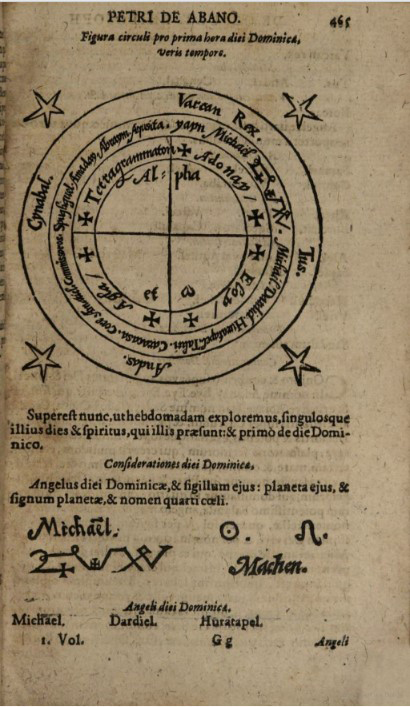

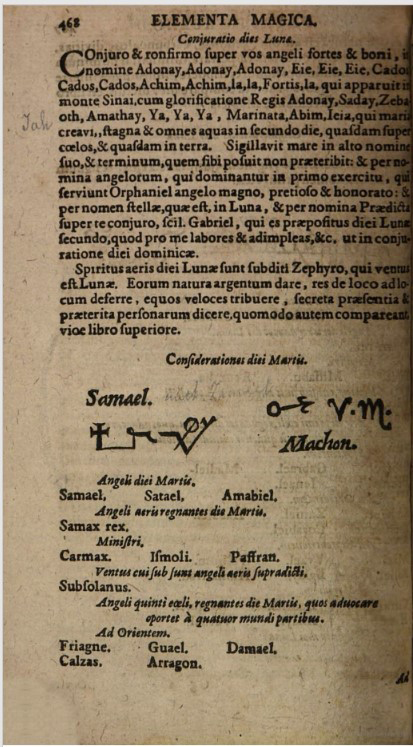

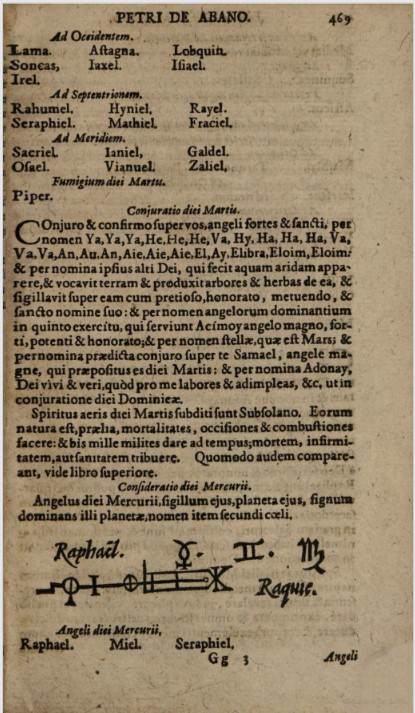

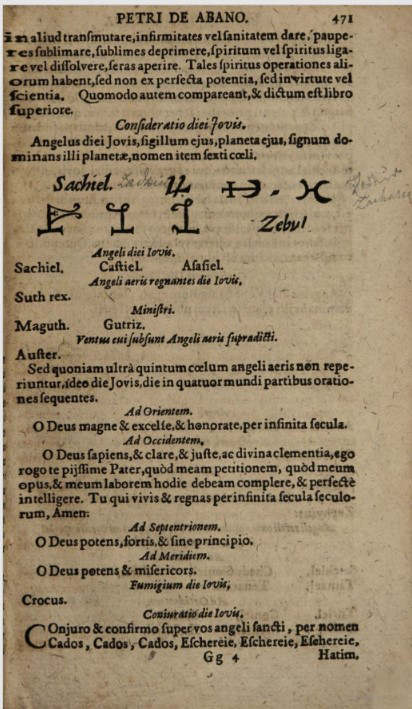

Agrippae Opera 465, 468, 469, 471, 473

Matthäus Merian d.Ä. für Johann Baptist Großschedel von Aicha, Calendarium naturale magicum perpetuum (Ausschnitt) 1616-1618 (?)

Kupferstich aus Francis Barretts „Der Magus“ (London 1801). Die sieben planetarischen Geister und das Buch der Geister. Namen: Michaiel, Gabriel, Camael, Raphael, Sachiel, Anael, Cassiel, Machen, Shamain, Machon, Raquie, Zebul, Sagun, Macator, Adonai, Eie, Acim, Cados, Ima, Seraquiel, Booel, Saturnus.

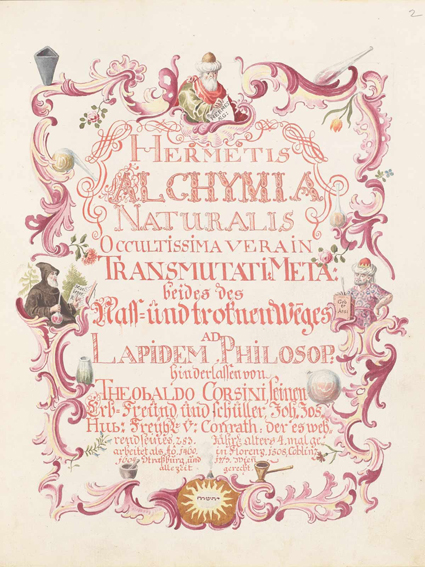

Zum Vergleich ein ebenfalls deutsches Manuskript aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hermetis Alchemya naturalis – Auszug aus einem Alchemie-Manuskript eines unbekannten Autors; Universität Manchester.

Die farbigen symbolischen Bilder stellen die Phasen des alchemistischen Prozesses dar.

Hermetis Alchemya naturalis Naturalis Occultissima Vaeran transmutati Meta: beides des Nass- und troknen Weges AD LAPIDEM PHILOSOP: hinderlassen von THEOBALDO CORSINI. 1767.

|

|

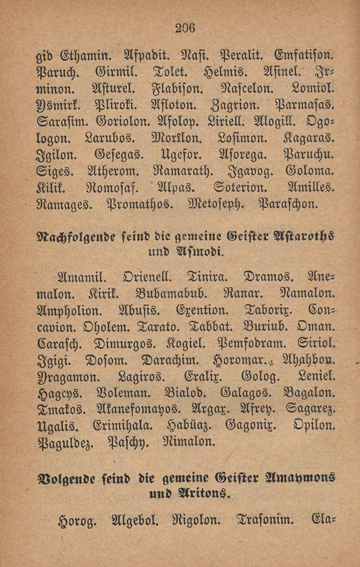

7r

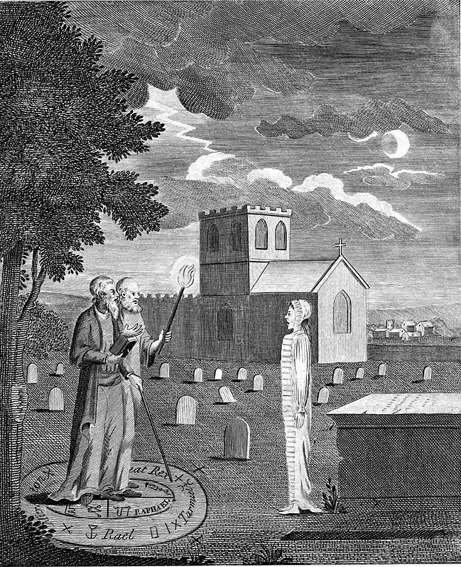

Circulus Operationis Magicæ.

|

Der Kreis ist als Oval mit zwei Linien gebildet, dazwischen magische Zeichen; im Inneren ein Sockel mit Totenkopf und einer Schale mit Flamme, davor Räuchergefäß und Degen.

Circulus Operationis Magicæ.:

Ein Magischer Kreis, Zauberkreis oder Schutzkreis ist ein abgegrenzter

kreisförmiger Bereich und ein häufiger Bestandteil von magischen Ritualen in

verschiedenen Traditionen. Je nach Tradition ist ein Schutzkreis entweder dazu

gedacht, einen heiligen Ort zu errichten, die in dem Kreis befindlichen Personen

während eines Rituals zu schützen, oder beides. Ein Schutzkreis kann

visualisiert werden, es ist allerdings manchmal üblich, die Grenzen mit

physischen Dingen, wie beispielsweise Salz, Mehl oder Kalk (Kreide) zu

markieren.

Wikipedia

John Ames: Edward Kelly (links) mit John Dee beim Aufrufen des Geistes einer verstorbenen Person. Kupferstich um 1790.

|

|

8r

יהוה

|

Drei Frauen im Höllenfeuer flehen zu Gott.

יהוה: JHWH (hebräisch יהוה) ist der unvokalisierte Eigenname des Gottes Isræls im Tanach.

In der Bibel ist JHWH der gnädige Befreier und gerechte Bundespartner des erwählten Volkes Isræl und zugleich der Schöpfer, Bewahrer, Richter und Erlöser der ganzen Welt. Er wird dort auch mit Titeln wie Elohim („Götter“, Pluralis Majestatis für Gott) oder El („Gott“, oft mit Personennamen oder Eigenschaften verbunden) bezeichnet. Um die Aussprache des Eigennamens JHWH zu vermeiden, verwendet das Judentum für dieses Tetragramm die Ersatzlesungen Adonai („mein Herr“) oder HaSchem („der Name“). Die ursprüngliche Aussprache des Namens ist unbekannt.

Mit Tetragramm sind die vier hebräischen Buchstaben des Gottesnamens gemeint, auf Deutsch: JHWH. Es wird gewöhnlich mit Jahwe oder Jehova wiedergegeben.

|

|

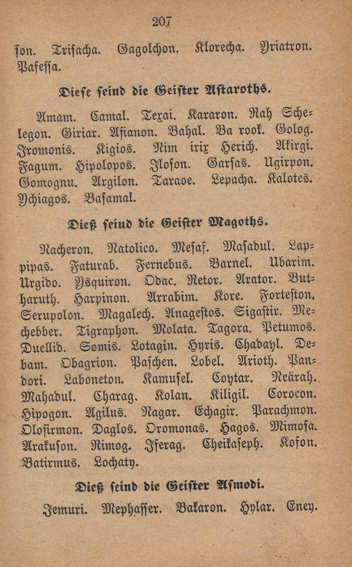

9r

Merech. Nabhi. Tirama. Nudaton. Eihanim. Zagrion. Alogiel. Kilik. Eloson. Zagal. Iglion. Iloma. Lapador.

|

Die weiß gehöhte Zeichnung zeigt einen Teufel mit dem Höllenhund, menschliche Skelette und ein nackter, eine Geißel schwngender Mann.

Merech. Nabhi. Tirama. Nudaton. Eihanim.

Zagrion. Alogiel. Kilik.

Eloson. Zagal.

Iglion. Iloma.

Lapador.

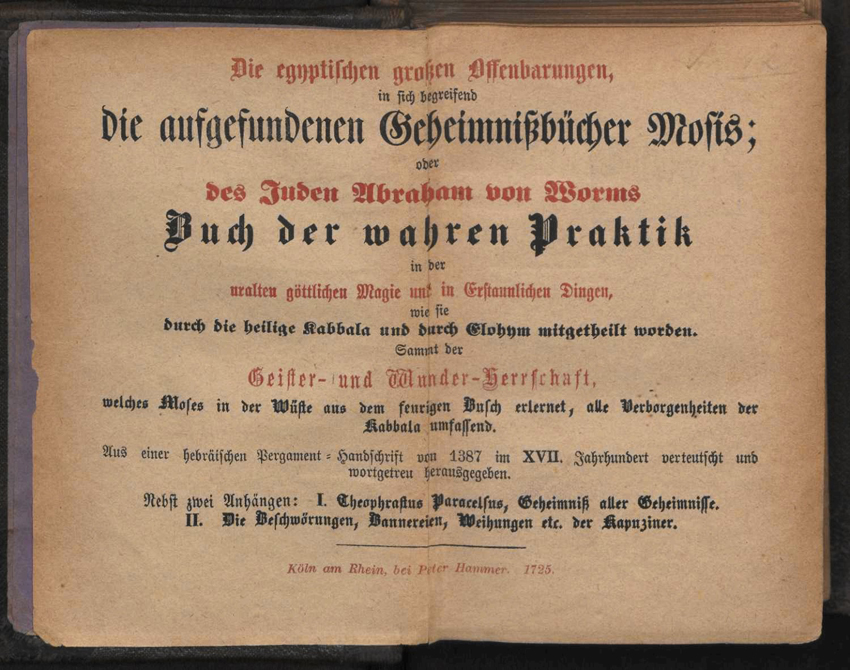

Namen von Dämonen aus dem Buch:

Die egyptischen großen Offenbarungen, in sich begreifend die aufgefundenen Geheimnißbücher Mosis; oder des Juden Abraham von Worms Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen Magie und in Erstaunlichen Dingen, wie sie durch die heilige Kabbala und durch Elohym mitgetheilt worden. Sammt der Geister und Wunder-Herrschaft, welches Moses in der Wüste aus dem feurigen Busch erlernet, alle Verborgenheiten der Kabbala umfassend. Aus einer hebräischen Pergament-Handschrift von 1387 im XVII. Jahrhundert verteutscht und wortgetreu herausgegeben. Nebst zwei Anhängen: I. Theophrastus Paracelsus, Geheimniß aller Geheimnisse. II. Die Beschwörungen, Bannereien, Weihungen etc. der Kapuziner. Köln am Rhein, bei Peter Hammer 1725.

Unter dem Autorennamen des Abraham von Worms (* um 1362; † unbekannt) wird ein umfangreicher magischer Text eines jüdischen Mannes des 15. Jahrhunderts aus Worms in deutscher Sprache überliefert. Der Autor stellt sich im ersten Satz von Buch I selbst als Abraham ben Rabbi Shimon bar Jehuda ben Rabbi Shimon vor.

Sämtliche Manuskripte von Abrahams Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen Magie befinden sich in Dresden, Wolfenbüttel, Wien, Paris und Oxford. Die aramäische Version, Oxford, Bodleian Library, beschränkt sich auf Buch I ohne Hinweis auf weitere Bücher.

In Buch I veranschaulicht Abraham seinen magischen Lebensweg als

Reisegeschichte der Jahre 1383 bis 1404 (Böhmen, Österreich, Ungarn,

Griechenland, Konstantinopel, die Wüste Sinai, das südwestliche Palästina, ein

Ort namens Araki in Oberägypten nördlich Luxor, in direkter Nachbarschaft zu Nag

Hammadi, Italien und Frankreich). Seine Suche führt ihn nach Araki, wo er

kabbalistische Unterweisung erhält. Buch I auf der Suche nach wahrer „Kabbala

und Magia“ schildert im Detail Magier unterschiedlicher Nationen in ihrer

magischen Ausübung und beurteilt ihr Handeln. Die magisch-sympathetische

Rezeptsammlung von Buch II diente im 18. Jahrhundert als Vorlage für Das

sechste und siebente Buch Mosis. Buch III dokumentiert den ersten

vollständig erhaltenen Ritus der Bändigung dienstbarer Geister zur höheren Ehre

Gottes unter dem Patronat des Schutzengels. Abraham bezeichnet diese Magie

selbst als „göttliche Weisheit und Kabbala“. Buch IV besteht aus magischen

Buchstabenquadraten. Sie sind für alle möglichen praktischen und phantastischen

Zwecke systematisch gegliedert. Der ethische Anspruch dieser göttlichen Magie,

die der Magia naturalis entspricht, wird im Buch III und I verdeutlicht.

Wikipedia

|

|

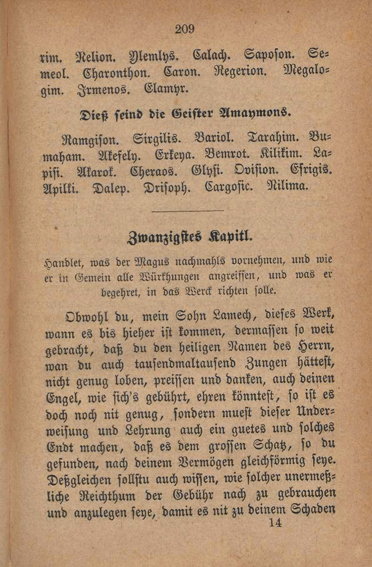

10r

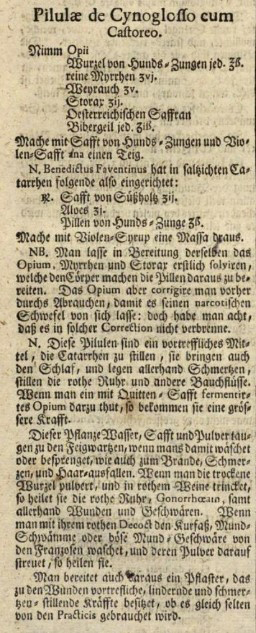

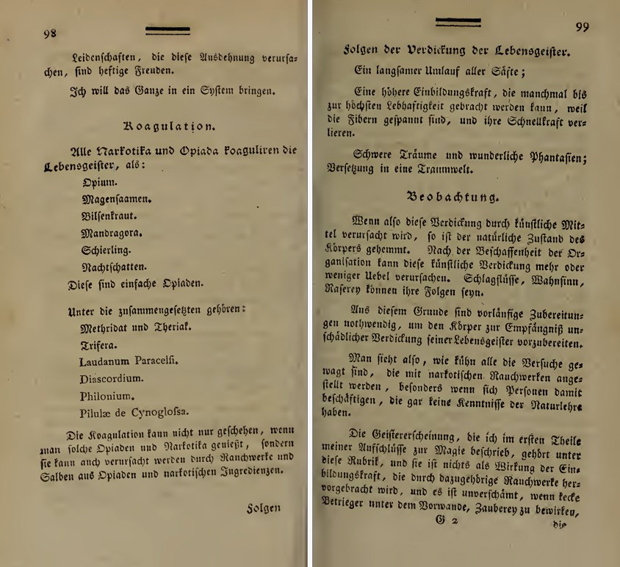

Von der Koagulation. Betaübung. Alle Narkotica und Opiata betauben die Lebensgeister. als: Opium: Magensamen. Bilsen-Kraut. Mandragora: Schierling. Nacht-Schatten. Dieße sind einfache betaübende Mittlen

Die Zusamengesezten sind Mathridat und Theriack. Trifera. Laudanum-Paracelsi Diascordium. Philonium majus. Pillullæ de Cygnoglossa.

Dieße Betaübung kann nicht nur geschehen, wenn man solche Narcotica genießt, sondern sie kann auch veruhrsacht werden, durch Rauchwerke, Salben aus dießen narkotischen Ingredienzien. Die Imagination wird gespant, der Umlauff der Säffte wird langsam, man wird in Traumwelt versezt.

|

Koagulation: Zusammenklumpen und sich Ausscheiden von suspendierten oder emulgierten Substanzen

Durch die Zusammenstellung und Illustration verschiedener Textfragmente reflektierten und illustrierten die Verfasser des Compendium Rarissimum totius gleichzeitig herausragende Motive des zeitgenössischen kulturellen Gedächtnisses der Magie. Zu diesen Motiven gehört der magische Einsatz psychoaktiver Substanzen, um Zugang zu den Geisterreichen zu erhalten, eine Praxis, die – über den Bereich der Hexerei hinaus – in der Volksmagie des 18. Jahrhunderts vor allem mit der Schatzsuche in Verbindung gebracht wird. Auch hier liefern die Höllenzwang-Grimoires und die Geschichte ihrer praktischen Anwendung die relevantesten Vergleiche. Die Auszüge aus von Eckartshausens Aufschlüssen zur Magie bieten eine umfangreiche Liste von Rezepten für psychotroper Drogen, Salben und vor allem Räucherwerk, die „die Phantasie vergiften und den Magier in das Reich der Träume und des Wahnsinns versetzen sollen“. (Bl. 10r-12r). Während einige der aufgeführten Psychedelika – das uralte Safran und das seltene, exotische Aloeholz – bis heute überaus teuer sind, kommt ein anderes auf dem gesamten europäischen Kontinen vor und hat sich inzwischen weltweit als invasive Art etabliert: das Schilfrohr (Pbragmites australis). […] Der Leser wird auch vor den schlimmen Folgen einer Überdosierung gewarnt (Bl. 12r). Die meisten der hier aufgeführten einfachen Drogen sind psychoaktive Nachtschattengewächse: Alraune, Hemlocktanne und Bilsenkraut sind spezifiziert, obwohl zu dieser Familie auch Belladonna und Stechapfel gehören. Mit Opium vermischte Nachtschattengewächse finden wir nicht nur in den sogenannten Hexensalben und verwandten mittelalterlichen Betäubungsmitteln, sondern auch in den Ausräucherungen der Höllenzwang-Literatur.

Die Halluzinationen, die durch die

Tropanalkaloide der Nachtschattengewächse hervorgerufen werden, sind jedoch ein

Symptom des anticholinergen Syndroms. Und eine Überdosierung – sei es durch

topische, orale oder inhalative Verabreichung – kann sich als tödlich erweisen.

Die Bestimmung der richtigen Dosierung ist besonders schwierig, wenn mit

Begasungen gearbeitet wird: So empfiehlt Herpentil einen einsamen Wald oder eine

Wiese als idealen Ort für die Operation, und wenn ein Gebäude genutzt werden

soll, muss eine Tür oder ein Fenster offen gehalten werden.

Hereward

Tilton 2019: Introduction. In: Touch Me Not, p. 16f.

Opium: Magensamen: Opium, auch Mohnsaft genannt, ist der durch Anritzen gewonnene getrocknete Milchsaft unreifer Samenkapseln des zu den Mohngewächsen gehörenden Schlafmohns. MOHN, m. papaver; die heutige form für das ältere mag, mah, mahn, auch magsame. GWB

Bilsen-Kraut: Das Schwarze Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Bilsenkräuter innerhalb der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Alle Pflanzenteile sind giftig, besonders aber die unterirdischen Pflanzenteile und die Samen. Da die Verwendungsmöglichkeit des Bilsenkrauts als Rauschmittel seit langem bekannt ist und sein Ruf als Hexensalbenzutat (Bilsenkraut bzw. Bilsenkrautöl war angeblich Bestandteil sogenannter „Hexensalben“ es für manche interessant macht, werden immer wieder Selbstversuche mit Extrakten des Bilsenkrauts vorgenommen. Da jedoch einerseits die Grenzwerte von berauschender und toxischer Dosis sehr nahe beieinander liegen und andererseits der Wirkstoffgehalt (bei variabler Wirkstoffzusammensetzung) drastisch schwankt, können sehr schnell schwere Vergiftungen auftreten, die aufgrund der hohen Toxizität der Stoffe auch tödlich enden können. Die tödliche Dosis liegt bei Scopolamin bei 50 mg, niedrigere Dosen können jedoch bereits durch Atemlähmung den Tod herbeiführen. Vor allem das Öl aus den Samen des Bilsenkrauts wurde (neben Opium) als Schmerzmittel eingesetzt, etwa zur Therapie von Zahnschmerzen und als Bestandteil von Einreibungsmitteln bei Rheuma.

Im Mittelalter findet sich die volksmedizinische Verwendung des Bilsenkrautöls als Zusatz zu einem bei schmerzhaften Befall mit dem „Zahnwurm“ eingesetzten Arzneimittel. Bilsenkraut wurde in einem Kommentar von 1874 zum Deutschen Arzneibuch als ein dem Opium ähnlich, aber weniger verstopfend wirkendes Narkotikum beschrieben.

Früher und in der Volksheilkunde wurde die narkotisch und

halluzinogen wirkende Pflanze als krampflösendes Mittel und als

Räuchermittel bei Asthma bronchiale eingesetzt. Die Blätter und auch die

leicht dosierbaren Samen des Bilsenkrautes werden wegen ihres berauschenden

Effekts geraucht. Heute ist der direkte Einsatz als obsolet anzusehen, da

der Wirkstoffgehalt stark schwankt und es häufig zu Vergiftungen kam.

Wikipedia

Mandragora: Schierling: Die Gemeine Alraune (Mandragora officinarum), deren Wurzel auch Alraunwurzel genannt wird, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Alraunen (Mandragora) in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Sie wurde seit der Antike unter anderem als Zauberpflanze geschätzt, ihre Verwendung hat daher eine lange kulturgeschichtliche Tradition. Die Alraune – auch „der Alraun“ – enthält in Teilen die parasympatholytisch wirkenden Alkaloide Hyoscyamin und Scopolamin. Sie wurde früher als Aphrodisiakum, Narkotikum und schmerzstillendes Mittel, teilweise als halluzinogene Droge genutzt, diente aber auch als Zauberwurzel.

Der Gefleckte Schierling (Conium maculatum) ist eine

Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler (Apiaceae). Er gehört mit dem

Wasserschierling (Cicuta virosa) und der Hundspetersilie (Aethusa cynapium)

zu den giftigsten Arten der Doldengewächse. Mit einem Schierlingsbecher

(Trank aus seinen Früchten oder Wurzeln) wurden im Altertum Verurteilte

hingerichtet, so zum Beispiel der griechische Philosoph Sokrates.

Wikipedia

Nacht-Schatten: Nachtschatten (Solanum)

ist eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae).

Die Gattung enthält etwa 1400 Arten. In der Regel sind es krautige Pflanzen,

die aufrecht bis kriechend, manchmal auch rankend wachsen. Der Name

Nachtschatten (früher auch Nachtschatt) leitet sich vom althochdeutschen

nahtscato bzw. mittelhochdeutschen nahtschate ab. Für die Deutung des Namens

gibt es mehrere Theorien. Zum einen könnten mit „nächtlicher Schatten“ die

dunklen Beeren des Schwarzen Nachtschattens gemeint sein, andererseits ist

auch die medizinische Wirkung der Pflanzen (vor allem vom Schwarzen

Nachtschatten, aber auch vom „Roten“ Nachtschatten, Solanum dulcamara, und

anderen Nachtschattengewächsen), eine mögliche Herleitung. Otto Brunfels

schreibt 1532 in seinem Contrafayt Kreüterbuch: „Diß kraut würt auch sonst

gebraucht, wider die schäden die die hexen den leuten zufügen, und das uff

mancherley weiße, noch gelegenheit des widerfarenden schadens, nicht on

sonderliche supersticion und magia. Würt deßhalb in sonderheyt Nachtschatt

genannt.“ Otho Brunnfelß Newlich: Contrafayt Kreüterbuch: Nach rechter

vollkommener Art, vnud Beschreibungen der Alten, besstberümpten Ärtzt,

vormals in Teütscher sprach, der masßen nye gesehen, noch im Truck außgangen

; sampt einer gemeynen Inleytung der Kreüter Urhab, Erkantnüsß, Brauch, Lob,

und Herrlicheit. Strasßburg 1532.

Wikipedia

Mathridat und Theriack: Theriak (über lateinisch theriaca von griechisch thēriakón (antídoton) aus thēr(ion): Tier, wildes Tier, giftiges Tier, Plural: thēria) ist eine in der Antike als Antidot entwickelte, aus vielen Zutaten bestehende, auf Honigbasis als Latwerge zubereitete und meist opiumhaltige Arznei. Ursprünglich als „Gegengift“ bzw. Gegenmittel gegen tierische Gifte (insbesondere Schlangengift) angewandt, wurde sie im Mittelalter als kostspieliges Universalheilmittel gegen viele Krankheiten und Gebrechen verabreicht. Heute wird Theriak in abgewandelter, opiumfreier Zusammensetzung vereinzelt noch für die volksmedizinische Anwendung angeboten, vorwiegend im Internet.

Die Ärzte des klassischen Griechenland versuchten, die Bisse giftiger Schlangen mit einer Kräutermixtur aus Anis, Fenchel und Kümmel zu behandeln. Das Rezept für dieses Heilmittel war in die Mauer des Asklepieions von Kos eingemeißelt. Die Arznei nannte man Theriak, eine Bezeichnung, die erstmals um 170 v. Chr. bei Nikandros von Kolophon, Arzt, Grammatiker und Dichter, erwähnt wird.

Das zur pharmazeutischen Theriakproduktion bis ins Spätmittelalter erforderliche Schlangenfleisch wurde von Schlangenfängern besorgt. Die bedeutendste Fabrikation für Theriak befand sich in Venedig. Die Zubereitung des Venezianischen Theriak wurde als öffentliche, mehrtägige Zeremonie in Anwesenheit höchster Autoritäten mit großem Schaugepränge begangen. Der damals weltweite Handel mit diesem kostbaren und begehrten Medikament trug nicht unwesentlich zum Reichtum der Stadt Venedig bei. Weitere Zentren der Theriak-Herstellung lagen in Deutschland (Nürnberg) und in den Niederlanden (Amsterdam).

Mit den Jahren war die Zutatenliste auf bis zu 300

Inhaltsstoffe angewachsen und die Herstellung erforderte eine ausgeklügelte,

an magische Riten erinnernde Behandlung. Wegen der aufwendigen Zubereitung

und der Kostbarkeit der Ingredienzien war der im Range einer Panazee

stehende Theriak nur für Vermögende erschwinglich. In bäuerlichen Kreisen

galt der Knoblauch als Allheilmittel. In der frühen Neuzeit wurde deshalb

der Knoblauch als „Bauerntheriak“ bezeichnet. Theriak als Allheilmittel ist

ein Mythos. Der Glaube an die heilende Wirkung wird jedoch in esoterischen

Veröffentlichungen aufrechterhalten.

Wikipedia

Trifera: Trifera magna, Arzneimittel, das aus vielen Zutaten hergestellt wurde, darunter Bilsenkraut, Opium und Alraune. Es galt als Hexensalbe und wurde vaginal appliziert.

Laudanum-Paracelsi: Opiumtinktur (lateinisch Tinctura Opii) ist eine alkoholische Lösung von Opium. Bis ins 19. Jahrhundert wurde sie auch als Laudanum, Mohnsaft (Laudanum liquidum) oder Meconium (auch Mecon) bezeichnet.

Als Meconium (aus dem Griechischen abgeleitet) wurde der den Blättern und Kapseln des Mohns entzogene Saft bezeichnet. (Später wurde das Wort bezogen auf das von Tieren und Menschen nach der Geburt aus dem Darm abgesonderte Mekonium, eine Mischung unter anderem aus Lebersekret und Schleim). Eine Opiumtinktur unter dem Namen Laudanum wurde in unterschiedlichen Zusammensetzungen unter anderem vom Arzt, Alchemisten und Naturforscher Paracelsus beschrieben. Er glaubte, mit dem Laudanum ein Allheilmittel erfunden zu haben, und nannte seine Tinktur daher auch „Stein der Unsterblichkeit“. Seine Hauptbestandteile waren zu etwa 90 Prozent Wein sowie Opium zu etwa 10 Prozent, die Zusammensetzung ist jedoch umstritten. Als weitere Zusätze werden Bilsenkraut, die gemeine Alraune und Tollkirsche genannt.

Die Wortherkunft ist nicht eindeutig geklärt. Viele Quellen verweisen auf lateinisch ladanum – die Bezeichnung für das Harz der Zistrose. Lateinisch laudare bedeutet wiederum „loben“. Möglicherweise wurden bei der Namensgebung diese beiden Bedeutungen zu einem Begriff zusammengezogen.

Seit seiner Erfindung im 16. Jahrhundert fand das Laudanum in

Europa eine große Verbreitung. Während der nächsten Jahrhunderte erfreute es

sich als Universaltonikum und Wunderdroge einer großen Beliebtheit. Seine

herausragende Eigenschaft bestand allerdings nicht in einer

lebensverlängernden, sondern vielmehr in seiner schmerzstillenden und

beruhigenden Wirkung. Sogar Kindern wurde die verdünnte Tinktur bedenkenlos

zur Ruhigstellung eingegeben.

Wikipedia

Diascordium: In der vormodernen Medizin ist das Diascordium (medizinisch lat. diascordium, für diascordiōn, von gr διὰ σκορδίων, ein Präparat von Scordium, σκόρδιον, eine Art von Elektuar (Pulver mit etwas Süßem wie Honig gemischt), das aus den getrockneten Blättern von Scordium hergestellt wird. Die anderen Zutaten sind rote Rosen, Bolus, Storax, Zimt, Cassia lignea (grobe Rinde von Cinnamomum cassia), Dittany, Tormentilwurzeln, Bistort, Enzian, Galbanum, Amber, Terra Sigillata, Opium, langer Pfeffer, Ingwer, Mel Rosatum und Malmsey. Es wurde gegen bösartiges Fieber, die Pest, Würmer, Koliken eingesetzt, um den Schlaf zu fördern und Fäulnis zu widerstehen.

Wikibrief, englisch

Philonium majus:

Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste: welche bisshero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden, Band 27. Leipzig 1741, Sp. 1997.

Pillullæ de Cygnoglossa: Die Gewöhnliche Hundszunge (Cynoglossum officinale), kurz auch Echte Hundszunge, Gebräuchliche Hundszunge oder vereinfacht Hundszunge genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Hundszungen (Cynoglossum) innerhalb der Familie Raublattgewächse (Boraginaceae).

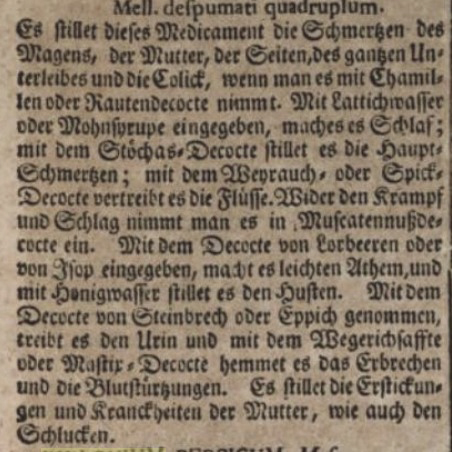

D. Johann Schröders Pharmacopoeia Universalis, das ist: Allgemeiner Medicinisch-Chimischer Artzney-Schatz […] Dritter Theil, Nürnberg, 1748, S. 1232.

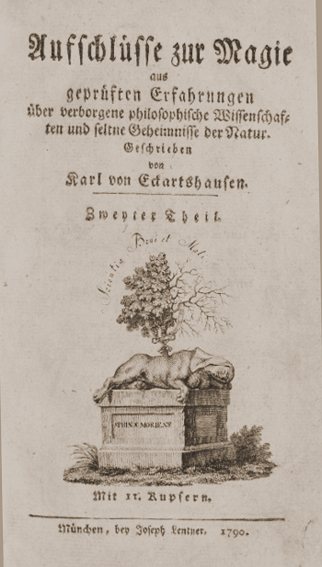

Quelle für die Liste der Narkotica und Opiata ist der 2. Band des Werks

Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über verborgene philosophische Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur. 4 Bände. Lentner, München 1788–1792.

Carl von Eckartshausen: Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über verborgene philosophische Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur. Zweyter Theil. München 1790.

|

|

11r

§§ Wenn dieße Betaubung geschieht, so ist der Natürliche Zustand des Körpers gehemmt. Nach Beschafenheit der Organisation, kann dieße Betaubung mehr oder weniger Übel veruhrsachen, als: Schlagflüsse, Wahnsinn, und Raserei. Darum sind vorherige Zubereitungen nöthig, denn in Händen eines Unwissenden, laufen alle Anwesende, samt ihn selbst sichere grosse Gefahr. Die ganze Kunst dieses Geheimnisses, bestehet in der richtigen Proportion der Mischung der Ingredienzien. Jeder sei demnach gewarnet, bei derlei Zauber-Operationen sich in Acht zu nehmen, wenn er des Zauberers Käntnisse nicht veis. Auch gehören noch nachstehende Ingredienzen dazu Schierling. Bilsenkraut. Saffran. Aloe. Opium. Succus apii Ferula. Moosrohrwurzl; durch deren Rauch und Salben mann eine Imaginations-Vergiftung machen kann.

|

|

|

12r

Schierling Wurzl und Kraut erregen Herzbangikkeit, Gallenkrankheiten, Vuth, Schlaf, Aufschwellung, auch den Todt.

Bilsenkraut Bringt Unsinn, Brennen im Unter-Leibe, grossen Durst, Blindheit, und Wahnsinn hervor.

Mandragora Veruhrsachet: Sinnlosigkeit, Schlaf, grosse Mattigkeit, und Zittern.

Saffran Ist starck betaubend, und narkotisch.

Aloe Ist reizend, und fröhlich machend. Ver die äechte Proportion nicht akurat kennet, der sei gewarnet.

|

Karl von Eckartshausen (1752-1803) war ein deutscher

Schriftsteller, Philosoph, Aufklärer, später Theosoph, Esoteriker und Alchemist.

Eckartshausen trat zunächst als Autor von juristischen und aufklärerischen

Werken in Erscheinung. In jungen Jahren war Eckartshausen Mitglied des

Illuminatenordens, 1784 wandte er sich von diesem Geheimbund ab und der

Theosophie zu. Er verfasste zahlreiche mystische (darunter kabbalistische) und

alchemistische Schriften.

Wikipedia