Die ganze Kunst der Magie, systematisiert von den berühmtesten Meistern

Blatt 20-29

|

Die ganze Kunst der Magie, systematisiert von den berühmtesten Meistern

Blatt 20-29 |

|

|

|

20r

Der Oberste der Bösen Geister Tiphoar. Sein Rauchwerck ist Fischtran und gedörtes Bocksbluth.

|

Tiphoar:

überschrieben Tiphon; Typhon (altgriechisch Τυφῶν Typhṓn, auch Τυφωεύς Typhōeús,

Τυφάων Typháōn) ist als Sohn der Gaia und des Tartaros ein Mischwesen der

griechischen Mythologie. Gaia vereinte sich mit dem Tartaros, um sich für die

Niederlage ihrer Kinder, der Titanen und Giganten, an Zeus zu rächen. Sie gebar

den Typhon in den Korykischen Grotten bei Korykos in Kilikien im südöstlichen

Kleinasien, so dass er ebenso wie Zeus in seiner eigenen Jugend ungestört

heranwachsen konnte. Er wurde als unbeschreiblich grässliches Ungeheuer, als

himmelhoher Riese mit zahlreichen Drachen- und Schlangenköpfen vorgestellt, die

entweder seinen Haaren, seinen Schultern oder seinen Händen entwuchsen und in

der Sprache der Götter und vieler Tiere sprechen konnten. Sein Unterleib endete

in zwei mächtigen Schlangenleibern anstelle der Beine. Im Kampf um die

Vorherrschaft über die Welt unterlag er in fürchterlichem Götterkampf

schließlich Zeus. Die späthellenistischen Griechen setzten Typhon mit dem

ägyptischen Gott Seth gleich.

Wikipedia

|

|

21r

So erscheinet di<e> Lilles: Ihr Rauch ist: Es<e>l-Huff mit Gänße Fed<e>rn.

|

Lilles: Lilith ist ein altorientalischer weiblicher Dämon sumerischer Herkunft. Wie in der späteren akkadischen Auffassung und in ihrem spätantiken Nachleben wird mit ihr eine negative Konnotation verbunden. Der Name wird heute in verschiedenen Sprachen als Vorname vergeben.

Die Dämonin Lilith wohnte nach sumerischer Überlieferung im Stamm des Weltenbaumes (Heiliger Baum von Eridu). Nachdem dieser jedoch auf Befehl Inannas hin gespalten worden war, floh Lilith in ein unbekanntes Gebiet. In der Folge wurde sie sowohl im alten Orient als auch in späteren Quellen häufig als weibliches geflügeltes Mischwesen dargestellt. Neben mythologischen und magischen Schriften finden sich auch literarische Texte, in denen sie erwähnt wird.

In mesopotamischen Quellen wird Lilith (akkadisch lilītu) meist gemeinsam mit der ebenfalls weiblichen (w)ardat lilî („Dienerin des Windes“, „Windbraut“) und dem männlichen lilû genannt. Die beiden weiblichen Dämonen lassen sich jedoch nicht immer klar unterscheiden. Von allen dreien geht die Gefahr von Krankheit und Tod aus.

Die Nennung der Lilith im Alten Testament ist erstaunlich. Beim Text in Jes 34,11–15 EU handelt es sich um einen literarisch sorgfältig komponierten Text, der wohl der späteren schriftgelehrten Prophetie zuzuordnen ist. In einer prophetischen Rede wird geschildert, wie Edom vernichtet wird. Dabei wird beschrieben, welche unheimlichen und gefährlichen Tiere die Ruinen des Landes bevölkern und damit unbewohnbar machen. Neben Eulen und Geiern, Strauß, Schakal und Schlange, Wüstentieren, Heuler und Bock wird auch Lilith als Verkörperung der menschlichen Antigesellschaft genannt. Die vorherigen Beschreibungen der Ödnis Babylons (Jes 13,21 f. EU und Jer 50,39 EU) werden gesteigert. Aus diesen drei Textstellen nennt lediglich Jes 34,14 EU einen konkreten Namen, nämlich Lilith. Ihre Tätigkeit ist dabei jedoch klar abgegrenzt: Lilith dient nur zur Schilderung des Bereichs, der zur menschlichen Antigesellschaft gehört. Darüber hinaus nimmt sie keine eigenständigen Funktionen wahr und hat keinen Anteil an der Vernichtung Edoms. Diese ist allein dem Wirken JHWHs zuzuschreiben. Nur als sekundäre Folge des göttlichen Handelns besiedeln Lilith und die Tiere die Ruinen.

Hintergründig wird auch auf die Gefahr Liliths angespielt: Die

Vögel, insbesondere die Eulen, sind mit der Unterwelt verbunden, Strauß und

Schakal stehen symbolisch für Verwüstung und Klage, Wüstentiere, Heuler und Bock

gehören zur Topographie der Verwüstung. Auch das Verhalten der Schlange und des

Geiers – die Giftigkeit und das schnelle Zupacken – lassen den Charakter der

Lilith anklingen. So wird durch die Nennung im Verbund dieser Tiere deutlich,

dass von Lilith eine tödliche Gefahr ausgeht.

Wikipedia

|

|

22r

Der Thier Hütter der Hölle Amakbuel. Sein Rauchwerck ist: Pfeffer und Eißenfeil.

|

Amakbuel: nur hier erwähnt.

Eißenfeil: Eisenfeilspäne

|

|

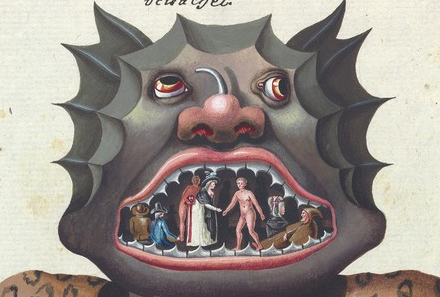

23r

Das Ungeheuer so den Ausgang des Feg-Feüers bewachet.

|

Feg-Feüers: Fegefeuer, selten Fegfeuer (lateinisch Ignis purgatorius oder Purgatorium, „Reinigungsort“, „Läuterungsort“), bezeichnet die Läuterung, die nach einer in der Westkirche entwickelten theologischen Lehre eine Seele nach dem Tod erfährt, sofern sie nicht als heilig unmittelbar in den Himmel aufgenommen wird. Dieser Zwischenzustand wird gleichnisweise als Ort der Läuterung, gewissermaßen als Intermediärzone, oder als zeitlicher Prozess vorgestellt. Nachdem die Kirchen der Reformation die Lehre vom Fegefeuer verworfen haben, wird sie heute fast nur noch von der römisch-katholischen Kirche vertreten; für die Ostkirchen hingegen hat sie nie größere Bedeutung gehabt. Innerhalb der Dogmatik gehört das Thema Fegefeuer zur Eschatologie, welche Die vier letzten Dinge behandelt: Tod, Jüngstes Gericht bzw. Apokalypse, Himmel und Hölle. Eng mit der Lehre vom Purgatorium verbunden ist jene vom Partikulargericht über die Seele des Einzelnen unmittelbar nach dem Tode.

Im Mittelalter wurde das Fegefeuer oft bildlich als eine von Feuer und Glut erfüllte Höhle dargestellt, darin der Hölle ähnlich. Dennoch lassen sich die Darstellungen klar unterscheiden: Die im Fegefeuer büßenden Seelen erheben ihre Hände und Gesichter flehend Richtung Himmel. Die Seelen in der Hölle haben keine Hoffnung auf Erlösung und wenden sich daher nicht mehr nach oben. In größeren Bildkompositionen ist das Fegefeuer meist auf der linken Bildseite, also zur Rechten Gottes, zu finden.

|

|

24r

Der Neid:

|

Der Neid: Neid bezeichnet eine Empfindung, bei der die neidende Person über die Güter einer anderen Person selbst verfügen möchte oder ihr diese nicht gönnt. Dabei kann sich der Neid auf materielle Besitztümer und auf immaterielle Vorzüge wie Attraktivität, Erfolg, Freundschaften oder Privilegien beziehen.

In der Bibel wird Neid an mehreren Stellen verurteilt, zum Beispiel Röm 1,29 EU, 1 Tim 6,4 EU, Tit 3,3 EU, 1 Petr 2,1 EU, Jak 3,14+16 EU, Gal 5,21 EU. Bekannt ist vor allem die biblische Erzählung von Kain und Abel, in der Neid ein Mordmotiv darstellt; oder das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der Neid gehört seit dem späten 6. Jahrhundert zu den sieben Hauptsünden der Römisch-katholischen Kirche.

Giotto, um 1300: Invidia. Neid als allegorische Darstellung einer

alten Frau mit einer Schlange aus dem Mund. Die Schlange wendet sich gegen die

Neidende, indem sie ihre Augen beißt, gemäß der wörtlichen etymologischen

Bedeutung des Wortes Invidia als Defektivum des "Nicht-Sehens".

Wikipedia

|

|

25r

Wamidal. Sein Rauch ist Todtenbein, asant, mit Geiß Harnn.

Seine Beruffung ist am Grabe eines armen Sünders um Mit<e>rnacht, aber Höchstgefährlich.

|

Wamidal: nur hier erwähnt.

|

|

26r

Artis-Necromantiæ locus Operationis.

|

Artis-Necromantiæ locus Operationis: Einsatzort für die Kunst der Nekromantie. Die Totenbeschwörung, auch Nekromantie und Totenorakel genannt, ist eine weltweit verbreitete Form des Spiritismus, die von der Annahme einer Existenz der Verstorbenen oder ihrer Seelen nach deren Tod ausgeht und durch Rituale und direkte Beschwörung Verstorbener deren Wiederbelebung und die Begegnung mit Geistern Verstorbener anstrebt, was Einblicke in die jenseitige Welt, Problemlösungen oder Einsichten in zukünftige Ereignisse bringen soll (Mantik). Die wissenschaftliche, literarische oder künstlerische Beschäftigung damit bezeichnet man als Nekromantik. Die Totenbeschwörung kommt in ethnischen Religionen vor, in denen es neben einem Ahnenkult auch die Vorstellung gibt, dass die Vorfahren zeitweilig unter den Lebenden präsent sind.

Das Wort Nekromantie leitet sich ab vom altgriech. nekros (Leiche) und von mantis (Weissager). Seit dem 13. Jahrhundert wird Nekromantie mit Nigromantie gleichgesetzt und mit der Schwarzen Magie assoziiert. Bei Paracelsus bedeutet Nigromantie die Beschwörung der Gestirngeister. Das Wort Nigromantie bezeichnet aber lediglich die mittelalterliche Wortneubildung für Nekromantie. Das Wort entstand aus einer Verschmelzung des alten griech.-lat. Begriffs Nekromantie mit lat. niger: „schwarz“. Im Mittelalter war das Wort niger gleichbedeutend mit „schlecht“ oder „schrecklich“, war unheilbringend oder ein Begriff der schwarzen Künste (vgl. Schwarze Magie, Schwarzer Tod).

Die im Mittelalter von den Nekromanten ausgeübten Beschwörungs- und Weissagungspraktiken, die vor allem in Grimoires beschrieben wurden, waren von der christlichen Glaubenslehre als superstitiös (abergläubisch) untersagt.

Agrippa von Nettesheim gibt zwei Hauptgruppen an: Scyomantie (auch Skiamantie und Psychomantie):

Bei der Scyomantie wird ein Abbild des Verstorbenen herbeibeschworen, hoffend Auskünfte über andere Menschen zu erhalten oder Lebende schwächen oder erkranken lassen zu können. Diese Praktiken wurden im Wissenssystem des Mittelalters neben den artes liberales und den artes mechanicae als artes magicae (auch artes incertae, artes inhibitae) klassifiziert. Die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Magie waren dabei fließend.

Nekyomantie: Ziel ist die Wiederbelebung eines Verstorbenen.

Angeblich geglückte Versuche werden als Wiedergänger bezeichnet. Ein

Wiedergänger soll übernatürliche Fähigkeiten besitzen, ist aber sein zweites

Leben lang an seinen Meister gebunden. Dieses zweite Leben endet jedoch meist

schnell. Der Glauben an Wiedergänger wurzelt im Phänomen des Scheintods. Es gibt

auch eine Erklärung für das Schaben und Kratzen in den Gräbern. Oft wurden Leute

während der Zeit der Pest noch lebendig verscharrt. Verzweifelt versuchten sie

sich aus ihrem Gefängnis zu befreien, bis sie qualvoll erstickten. Im

Allgemeinen wird die Nekromantie, insbesondere die Animation von Toten, zur

Schwarzen Magie gezählt und gilt somit als moralisch zweifelhaft.

Wikipedia

|

|

27r

Cataptromantia. Ist die Wissenschafft, alles abweßende, auch Todte in den Zauber-Spiegeln vorzustellen.

|

Cataptromantia: Die Katoptromantie (griechisch katoptron, Spiegel und manteia, Weissagung) ist eine Form der Wahrsagerei, bei der man in eine spiegelnde Oberfläche blickt. Ziel der Katoptromantie ist die Vorhersage der Zukunft (Präkognition), die Erkenntnis von verborgenen Sachverhalten aus der Vergangenheit (Retrokognition) oder auch die Erkundung von verborgenen Gegenständen. Die Katoptromantie gilt als spezielle Art der Hydromantie, bei der Erscheinungen in und über Wasseroberflächen beobachtet werden.

Die Wahrsagung aus Spiegeln wird erstmals im 16. Jahrhundert von Gerolamo Cardano als Katoptromantie bezeichnet. In Meyers Konversations-Lexikon von 1907 wird der Begriff der Katoptromantie ausgeweitet und umfasst Spiegelungen auf Wasseroberflächen oder Kristallen, in polierten Becken oder Bechern und in Spiegeln aus Metall, Glas oder Obsidian. Sofern der Begriff der Katoptromantie heute in der Literatur verwendet wird, versteht man darunter meistens die Katoptromantie im engeren Sinne, also die Wahrsagung anhand von Spiegeln. Erfolgt die Spiegelung an anderen spiegelnden Oberflächen, so spricht man auch von Kristallomantie. Im englischsprachigen Raum verwendet man die Bezeichnung catoptromancy auch für beliebige spiegelnde Oberflächen.

Die Spiegelweissagung war bereits in der Antike bekannt und wurde wahrscheinlich auch in Tempeln ausgeübt. Frühe griechische und römische Orakelpraktiken dürften mit Erdgottheiten wie Demeter bzw. Ceres in Verbindung gestanden haben. Insbesondere bei den Etruskern war der Spiegel nachweislich ein Instrument, um die Zukunft vorherzusagen. Das Wahrsagen aus Spiegeln wird im 2. Jahrhundert n. Chr. von Pausanias ausdrücklich erwähnt. Der Orakelspiegel offenbarte dabei auch Dinge, die nicht real vor ihm anwesend waren. Allerdings scheint die Katoptromantie keine eigenständige Orakeldisziplin gewesen zu sein. Die mantische Funktion von Spiegel und Spiegelung trat in den meisten Fällen lediglich in Begleitung der Hydromantie oder der Leconomantie auf. Nur von der Orakelbefragung des römischen Kaiser Didius Julianus ist überliefert, dass ausschließlich ein Spiegel verwendet wurde. Seit der Spätantike wurden umherziehende Wahrsager, die aus allen möglichen spiegelnden Oberflächen die Zukunft vorhersagten, als specularii von lat. speculum, Spiegel bezeichnet.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war die Spiegelmantik

weit verbreitet. Bereits der bedeutende englische Theologe Johannes von

Salisbury (1115-1180) beklagte sich über die Wahrsagerei aus polierten und

spiegelnden Kesseln, Bechern, Gläsern und Spiegeln. Maßgebend für die Weissagung

war dabei der Umstand, ob das Bild des reflektierten Gegenstandes klar und

deutlich oder verzerrt und unscharf aussah. So tauchte man z. B. einen Spiegel

unter Wasser und ließ einen Kranken hineinblicken, um ein Urteil über den

Ausgang der Krankheit zu erhalten. War das Bild des Kranken deutlich zu

erkennen, so konnte mit baldiger Genesung gerechnet werden. War das Spiegelbild

verzerrt, so galt dies als schlechtes Vorzeichen. Im Mittelalter gab es auch

besondere Spiegelschauer, die mit sogenannten Berg- oder Erdspiegeln verborgene

Schätze aufspüren wollten. Oftmals ließ man bei der Spiegelweissagung Kinder in

den Spiegel schauen. Angeblich soll auch die französische Königin Katharina von

Medici ihren Spiegel über die künftigen Regenten Frankreichs befragt haben.

Wikipedia

|

|

28r

Furie der Hölle.

|

Furie: Die Erinnyen oder Erinyen (altgriechisch Ἐρινύες Erinýes, in der Einzahl Ἐρινύς Erinýs, lateinisch Erinys, Erinnys) – bei den Griechen auch als Μανίαι Maníai, deutsch ‚die Rasenden‘, später als Eumeniden (Εὐμενίδες Eumenídes), bei den Römern als Furien (furiae, von furia ‚Wut, Raserei‘) bezeichnet – sind in der griechischen Mythologie drei Rachegöttinnen:

Alekto (Ἀληκτώ Alēktṓ), „die (bei ihrer Jagd) Unaufhörliche“

Megaira (Μέγαιρα Mégaira, deutsch auch „Megäre“), „der neidische Zorn“.

Tisiphone (Τισιφόνη Tisiphónē, auch Τεισιφόνη Teisiphónē), „die Vergeltung“ oder „die den Mord Rächende“. Sie wird auf griechischen Amphoren häufig mit Hundekopf und Fledermausschwingen dargestellt.

Sie stellen die personifizierten Gewissensbisse dar. Im matriarchalen Kontext gelten sie als Verteidigerinnen mutterrechtlicher Prinzipien. Sie stehen im Zusammenhang mit Totenkult und Fruchtbarkeit.

Der Name Eumeniden, die Wohlmeinenden, wurde ihnen nach Aischylos’ Die Eumeniden im Ergebnis des Verfahrens gegen Orestes verliehen, nachdem sie ihr Amt und ihre Macht verloren hatten. Diese Umbenennung wird als beschwichtigend-abwehrender Euphemismus betrachtet, der auf den in der Orestie vollzogenen historischen Umbruch zum patriarchalen Prinzip hindeute. Als „Furie“ oder seltener „Megäre“ wird im übertragenen Sinn eine rasend wütende Frau bezeichnet.

Die in der Unterwelt hausenden Erinnyen werden als alte, aber

jungfräuliche Vetteln beschrieben, deren Hautfarbe schwarz war; sie kleideten

sich in graue Gewänder, die Haare waren Schlangen, ihr Geruch war unerträglich

und aus ihren Augen floss giftiger Geifer oder Blut.

Wikipedia

|

|

29r

Operatio Nigromantica, in qua Princeps Spirituum Malorum conjurari solet dictus Astaroth. Incipit hora undecima, et durat usque 12 Noctis. Operatio hæc periculosissima est, dificile enim est Conjuratum dimittere.

|

Operatio Nigromantica, in qua Princeps Spirituum Malorum conjurari solet dictus Astaroth. Incipit hora undecima, et durat usque 12 Noctis. Operatio hæc periculosissima est, dificile enim est Conjuratum dimittere.: Eine nekromantische Operation, bei der üblicherweise der Fürst der bösen Geister namens Astaroth beschworen wird. Es beginnt um elf Uhr und dauert bis 12 Uhr abends. Diese Operation ist sehr gefährlich, da es schwierig ist, den Verschwörer freizulassen.

Astaroth: vergl. Blatt 2r.