Julius Mannhardt: Erzählungen aus den Bädern von Lucca

Abdruck von Julius Mannhardts Erzählungen aus den Bädern von Lucca mit einem Vorwort von Theodor Storm.

Westermanns Monatshefte, Band 58 (1885)

Theodor Storm trat dem Verlagshaus nicht nur als selbstbewusster

Autor gegenüber, der die mediale Transformation seiner Texte in Zusammenarbeit

mit dem Verlag und der Schriftleitung der „Monatshefte“ gestaltete, was auch die

Einflussnahme in äußere Gestaltung der Bücher oder Werbemaßnahmen umfasste.

Storm machte Zeitschriftenredaktion und Verlag überdies auf Autoren oder Texte

aufmerksam, die nicht unbedingt marktgängig waren und darum in der

zeitgenössischen Rezeption nur schwer Fuß fassten. [...]. Ferner versuchte er

hartnäckig, die „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“ des befreundeten

Augenarztes Julius Mannhardt in den „Monatsheften“ unterzubringen. Die erste

Erzählung, die „Geschichte eines faux ménage“, wurde im Augustheft 1885 von „Westermann’s

Illustrierten Deutschen Monatsheften“ abgedruckt. Die zweite Erzählung mit dem

Titel „Frau Venus“ hingegen musste Friedrich Westermann als „für die Monatshefte

unmöglich“ ablehnen, denn, so begründete der Verleger seine Entscheidung, „diese

ungeheuerliche und extravagante Weiblichkeit paßt nicht für ein Familienblatt.“

Anne Petersen, Einführung in den Briefwechsel Theodor Storm - Verlag Westermann

1. Theodor Storm als Redakteur von Julius Mannhardts „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“

Am 31. Oktober 1884 schrieb Theodor Storm an den Verleger Friedrich Westermann in Braunschweig:

Der berühmte Augenarzt Julius Mannhardt, eine ebenso eigenthümliche, wie bedeutende Persönlichkeit, der etwa ein Jahrzehent in Italien gelebt und in den höchsten dortigen Kreisen verkehrt hat, las mir vor einiger Zeit ein Manuscript vor, das sich von allem Gewöhnlichen durchaus unterschied und darüber erhob, das mich gradezu entzückte; der Stÿl schien mir stark durch den der altitalienischen Novellisten beeinflußt, und doch vielleicht nur ein Ausfluß der schroffen vornehmen Persönlichkeit des Verfassers; das Leben in den Bädern von Lucca kam einem von selbst daraus entgegen; denn es war eigenes Erlebniß. Ich rieth ihm, die Arbeit einer unserer ersten Zeitschriften anzubieten.

Er hat sie auch Ihnen vergeblich angeboten; so etwas sollte, meine ich jede bessere Zeitschrift festzuhalten suchen. Freilich – und das wird auch Sie veranlaßt haben – die eine Erzählung geht über die Linie dessen, was man jetzt zu publiciren gewohnt ist, hinaus; ich sagte das dem Verfasser sogleich; aber er hat sie stehen lassen. Das schöne ureigenthümliche Weib erscheint dem im Bette liegenden Erzähler im Costüm der Nachtwandlerin und legt sich neben ihn ins Bett. Ich meine, das thut nicht noth; sie könnte sich neben das Bett auf die Kniee werfen und ihn mit ihren Armen umstricken. Was sonst darin vorkommt, kommt auch in Keller’s „grünen Heinrich“ vor! Man könnte von dem Verfasser verlangen, d<a>ß er das in dieser od<e>r ähnlicher Weise ändre; ich würde mich gern dabei betheiligen; denn mein Interesse, diese interessanten Mittheilungen durch den Druck bewahrt zu sehen, ist sehr groß. Jede bessere Zeitschrift druckt hunderte von Sachen, die g<eg>en diese Memoiren völlig wegfallen.

Ich möchte Sie bitten, die Sache von dieser Seite aufzufassen und die nochmalige Einsendung des M.S.’s zu gestatten; es müßte freilich bald sein, da der V<er>f<asse>r Ende Nov<em>b<e>r. Europa auf längere Zeit verläßt. Ich will gern zu Allem behülflich sein. O<b> die Arbeit unter, Novelle, Erzählung, Memoiren oder wie zu publiciren, scheint mir so gleichgültig, als an welchem Platz der Zeitschrift sie zu setzen. Die Hauptsache ist immer, ob ein Aufsatz dem Leser etwas bringt.

Dieses Zitat und die folgenden aus: Theodor Storm – George Westermann. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. Herausgegeben von Anne Petersen. Berlin 2019.

Storm hatte Dr. Julius Mannhardt in Hademarschen kennen gelernt, wo dieser mit seiner Familie einigen Jahre lebte und als Augenarzt praktizierte, zunächst bei seinem Bruder Dr. Johannes Mannhardt (1840-1909) wohnte, der eine Privatschule in Hanerau leitete, das sogenannte Mannhardtsche Institut.

1881 bezog die Familie das Gut „Fernsicht“ in Kellinghusen, von wo aus Mannhardt seine Praxis in Neumünster betreute. Mit der gesamten Familie war Theodor Storm gut bekannt, besuchte auch Julius Mannhardt in Kellinghusen und lernte dort auf einem Bankett 1884 die Dichter Detlev von Liliencron (1844-1909) kennen. Hier traf er auch mit Hermann Heiberg (1840-1910) zusammen, der als Verfasser der Plaudereien mit der Herzogin von Seeland 1881 Aufmerksamkeit in der literarischen Welt erworben hatte. Heiberg war mit Ines de la Merced Vollmer y Rivas verheiratet, einer Schwester der Ehefrau von Julius Mannhardt.

Julius Mannhardt. Photographie von Unbekannt, 1878

Julius Mannhardt studierte Medizin an den Universitäten Heidelberg, Göttingen, Berlin und Kiel. 1856 bestand er in Kiel das ärztliche Staatsexamen. Im Jahr darauf wurde er dort zum Dr. med. promoviert mit der Dissertation „De pseudarthrosi“ (= Nichtheilung von Frakturen).

Auf Empfehlung des Kieler Ordinarius für Chirurgie Friedrich von Esmarch, der sehr wahrscheinlich mit der Familie Mannhardt bekannt war, übernahm Julius Mannhardt 1863 eine orthopädische Klinik in Altona. Sein Interesse wandte sich immer stärker der Ophthalmologie zu. 1865 ließ er sich in Hamburg als Augenarzt nieder, bildete sich in diesem Fach jedoch bei Albrecht von Graefe in Berlin sowie bei Herman Snellen und Franciscus Cornelis Donders in Utrecht weiter fort.

1867 begab er sich nach Istanbul und praktizierte dort als Ophthalmologe. Die Arbeit bereitete ihm große Freude, zumal das orientalisch-bunte Flair der Stadt auch in seiner Praxis anzutreffen war. Er berichtete darüber in Briefen an seine Familie in der Heimat.

1869 zog Mannhardt nach Florenz, der damaligen Hauptstadt des Königreichs Italien. Dort eröffnete er eine Praxis für Augenheilkunde.

Portrait Julius Mannhardts (1870) von Guiseppe Maraschini. Giuseppe Maraschini war ein italienischer Maler aus Posina.

Die Gesandtschaften des Norddeutschen Bundes sowohl in Istanbul als auch in Florenz hatten nach Berlin gemeldet, Julius Mannhardt sei von seiner Persönlichkeit sowie von seiner Tatkraft her jemand, der erforderlichenfalls mit einer geheimen diplomatischen Mission beauftragt werden könne. Eine solche ergab sich 1870 kurz nach Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges. Auf Weisung des Auswärtigen Amtes des Norddeutschen Bundes, also im Einvernehmen mit Bismarck, wurde Julius Mannhardt vom Gesandten des Norddeutschen Bundes in Florenz ersucht, unverzüglich Giuseppe Garibaldi auf der Isola Caprera, einer kleinen Insel nördlich von Sardinien, aufzusuchen, um mit ihm über die Gestellung eines Hilfskorps auf deutscher Seite im Krieg gegen Frankreich zu verhandeln. Gegen entsprechende Subsidien erklärte sich Garibaldi bereit und versprach, mit bis zu 30.000 Mann einzugreifen. Garibaldi machte jedoch einen gewichtigen Vorbehalt: Er wolle nur gegen das Kaiserreich Frankreich kämpfen, nicht gegen ein republikanisches Frankreich. Da beide Verhandlungspartner sich die letztgenannte Staatsform für Frankreich in allernächster Zeit nicht vorstellen konnten, akzeptierte Mannhardt den Vorbehalt und Garibaldi erklärte sich zum Alliierten der deutschen Armeen.

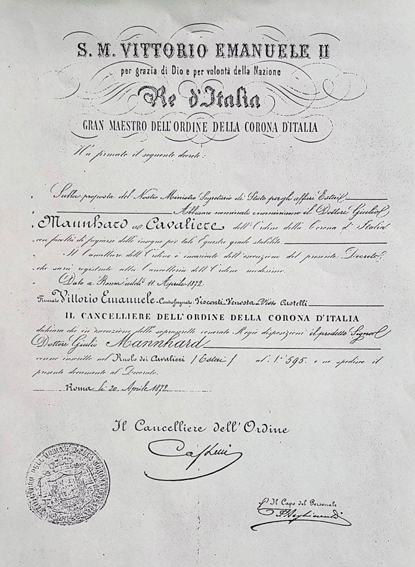

Urkunde für Julius Mannhardt. Mannhardt wird vom König von Italien, Viktor Emanuel II., zum Ritter des „Ordens der Krone von Italien“ ernannt. Am 20. April 1872 wird es vom Kanzler des Ordens bestätigt. Offenbar ging die Empfehlung vom Außenministerium aus.

Als Mannhardt wieder in Florenz eintraf und dem Gesandten des Norddeutschen Bundes vom erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen berichtete, zeigte der ihm eine gerade eingetroffene Depesche, in der vom Ausgang der Schlacht bei Sedan am 1. September 1870 berichtet wurde: Kapitulation eines Großteils der französischen Armee und Gefangenschaft von Kaiser Napoleon III. Beide Gesprächsteilnehmer gingen davon aus, der Krieg sei damit beendet – und Mannhardt bemerkte, seine Reise nach Caprera sei nutzlos gewesen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass der Krieg weiter geführt würde und Garibaldi seinen Vorbehalt bei den Verhandlungen mit Mannhardt nutzte, zur Unterstützung der republikanischen Sache mit einer Gruppe Freiwilliger nach Südfrankreich zu gehen. Es gab einige wenige Scharmützel mit deutschen Truppen, doch war das Eingreifen Garibaldis letztlich nicht entscheidend für den Ausgang des Krieges.

Nach Holstein zurückgekehrt, betätigte Mannhardt sich augenärztlich in Hanerau und Neumünster. Bereits 1880 begab er sich erneut auf eine Reise, diesmal nach Venezuela, in das Geburtsland seiner Ehefrau Mathilde, geborene Vollmer y Rivas (1842–1896), einer Klaviervirtuosin, mit der er neun Kinder hatte. In Venezuela praktizierte er mehrere Monate als Augenarzt.

Nach ihrer Rückkehr 1881 bezog die Familie das Gut „Fernsicht“ in Kellinghusen, von wo aus Mannhardt seine Praxis in Neumünster betreute. Hier begann er Anfang der 1880er Jahre auch mit der Niederschrift seiner Erinnerungen an Garibaldi und seiner „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“. Der Aufsatz „Eine Erinnerung an Garibaldi“ erschien anonym in Bd. 40 der „Deutschen Rundschau“ (Juli 1884, S. 97–106).

Ein Ischiasleiden veranlasste Julius Mannhardt später, nach Lübeck zu ziehen. Er verstarb 1893 an seinem Geburtsort, seine Frau am 24. Mai 1896 in Lübeck.

Nach Wikipedia; abgerufen am 1.11.2025

Das Mannhardt’sche Manuskript, das zwei Erzählungen enthielt: „Geschichte eines faux ménage“ und „Frau Venus“, hatte Hermann Heiberg im Auftrag seines Schwagers bereits an mehrere Zeitschriftenredaktionen geschickt, darunter auch an „Westermanns Monatshefte“, die in Braunschweig erschienen.

Am 20. Oktober 1884 richtete die Redaktion der „Monatshefte“ ihren Dank an Hermann Heiberg für die Vermittlung der „Bäder von Lucca“. Ferner heißt es: „Dieselben lesen sich ganz gut, gehören aber keinem bestimmten Genre an. Nicht abgerundet genug für Novellen und doch auch nicht Memoiren, wagen wir nicht, dieselben unserem Leserkreise vorzuführen, obgleich wir das darin zu Tage tretende Talent nicht verkennen.“

Bereits am 25. August des Jahres hatte Storm die zweite dieser Erzählungen mit dem Titel „Frau Venus“ an die „Redaktion der Deutschen Rundschau“ geschickt:

Dr. J<ulius> M<annhardt>, der V<er>f<asser> der in der Rundschau abgedr<uckten> „Begegnung mit Garibaldi“ hat mir neulich von den „Geschichten aus bagni di Lucca“, die er jetzt schreibt, die zweite vorgelesen. Ich habe ihn gebeten, Ihnen das M<anu> S<kript> für die Rundschau anzubieten was ich hörte war knapp in vornehmster Weise, mit vollendeter Beherrschung, der Sache und dabei durchaus eigenthümlich geschrieben, wie es von dem bedeutenden V<er>f<asser> zu erwarten. Ich möchte Sie bitten, die Sachen, falls er meinem Rathe folgt, gründlich anzusehen.

Theodor Storm. Photographie von E. Vogelsang, Berlin 1884

Julius Rodenberg, der Redakteur der „Deutschen Rundschau“, in der Storm neben „Westermanns Monatsheften“ seine Novellen im Wechsel veröffentlichte, hatte einen Abdruck der „Geschichten aus bagni di Lucca“ aber ebenfalls abgelehnt.

Auch von Hans Hoffmann, dem Herausgeber der 1884 gegründeten,

wöchentlich erscheinende Familienzeitschrift „Deutsche Illustrirte Zeitung“, die

bis 1887 in sechs Bänden beim Berliner Verlags-Comptoir erschien, kam eine

Absage. Offensichtlich musste Hans Hoffmann fürchten, die potentiellen Leser der

noch jungen Familienzeitschrift mit einem so stark sexuell geprägten Text wie

„Frau Venus“ zu brüskieren. Denn die Wendung einer Familienzeitschrift war vor

allem eine Wendung an die Frauen und Töchter. Die stabilisierende Funktion der

Frauen im Bürgertum, nämlich die Herstellung und Wahrung einer harmonischen

Häuslichkeit als Keimzelle einer intakten bürgerlichen Gesellschaft, wurde sehr

hoch eingeschätzt. Daher musste eine Familienzeitschrift die postulierte

weibliche Empfindsamkeit achten und die außerfamiliäre Wirklichkeit

entsprechend, man könnte sagen, gefiltert, darstellen. Im Vordergrund standen

dabei die Grenzen sowohl des erotisch als auch des sozial Schicklichen.

Anne Petersen, Briefwechsel Storm-Westermann, S. 636.

Friedrich Westermann antwortete Storm am 31. Oktober:

Was das Manuscript „Die Bäder von Lucca“ betrifft, so bitte ich, gütigst veranlassen zu wollen, daß mir dasselbe nochmals zugesandt werde. Ich gebe inzwischen der Redaction der Monatshefte von Ihrem und dem Schreiben des Herrn Hans Hoffmann Kenntniß und fordere sie auf, das Manuscript nochmals zu prüfen. Den Hoffmann’schen Brief erhalten Sie demnächst zurück.

An den Redakteur der „Deutsche Rundschau“, Adolf Glaser, schrieb Friedrich Westermann am 1. November:

Mit der Bitte um baldige Permission sende ich Ihnen hierbei eine Zuschrift von Storm nebst Inlage von H. Hoffmann zur Kenntnisnahme. Das in Rede stehende Manuscript war Ihnen, wenn ich nicht irre, vor etwa 14 Tagen von Heiberg übergeben worden, ich schickte es am 20. Oktober diesem zurück. Auf Storms Brief hin muß es wohl noch einmal auf seine Verwendbarkeit angesehen werden, ich habe nochmalige Einsendung erbeten.

Storm antwortete am 2. November:

Das M.S. werde ich Ihnen noch einmal veranlassen; es sollte mir bitter leid thun, wenn die Sachen ungedruckt blieben.

Am 2. November 1884 hatte Adolf Glaser dem Verlag mitgeteilt:

Kommt die Novelle von Mannhardt, so ist es vielleicht das beste, Sie senden dieselbe mit meinem heutigen Brief an Storm. Da ich sie genau kenne, lese ich sie ja doch nicht mehr. Wollen Sie dieselbe aus Rücksicht für Storm ohne Einleitung acceptiren, gut, so werde ich die bedenklichen Stellen zu tilgen suchen. Die Arbeit ist ja nicht verwerflich und kann immerhin, wenn Sie es durchaus wünschen, gegeben werden.

Und am 3. November 1884 hieß es in einem Brief Westermanns an Glaser:

Die Aufforderung an Storm, die nochmalige Hierhersendung der Novellen von Mannhardt zu veranlassen, ist am Sonnabend bereits abgegangen, daher das Manuscript wohl in den nächsten Tagen zu erwarten. Ich werde es nach Eingang mit Ihrem Briefe an Storm senden.

Glaser schrieb am 12. November an Storm:

Bei dem lebhaften Interesse, welches Sie für Herrn Mannhardt hegen, wird es nicht schwer werden, einen Ausweg zu finden. Wir ersuchen Sie, die Novelle von den bedenklichen <S>tellen zu befreien <und ein> paar einleitende Worte mit Ihrem Namen dazu zu schreiben, es steht alsdann dem Abdruck in den Monatsheften nichts entgegen.

Es ist ganz unmöglich bei jeder Ablehnung eine genaue Angabe der Gründe anzufügen nicht nur, sondern das haben wir oft erfahren, auch undenkbar denn die Gründe, welche eine Redaction bestimmen können nicht immer ästhetischer Art sein. Jedenfalls würde schon der Abdruck der Stelle Ihres Briefes, wo Sie die Persönlichkeit des Verfassers charakterisiren, mit Ihrer Namensnennung genügen, jedes Bedenken, zu beseitigen. Das, was Sie uns sagen, muß eben dem Leserkreise der Monatshefte gesagt werden.

Der weitere Verlauf der Angelegenheit ist in den Briefen des Westermann-Verlags dokumentiert.

Theodor Storm an Verlag Westermann, 14. November 1884:

Ich habe an M<annhardt> geschrieben und werde die Sache zu machen suchen. Bitte aber senden Sie mir meinen Brief, da ich nicht mehr weiß, was ich geschrieben habe. Ich sende ihn sofort zurück. Auch – in welcher Form wüßte ich gern – wollen Sie meine Notiz haben?

Unter Storms Unterschrift steht der handschriftlicher Verlagsvermerk „Bitte, schreiben Sie sofort, in welcher Form Storm die Notiz geben soll, gar zu kurz, d.h. nur die Worte seines Briefes, darf die Einleitung doch nicht sein. Senden Sie Brief nach hier, damit wir ihn mit Storms Schreiben zusammen absenden können. W<estermann>.

Adolf Glaser an Theodor Storm, 17. November 1884:

Ihrem Wunsche entsprechend, senden wir anbei Ihren Brief. Ohne Zweifel werden Sie selbst die beste Form zu einer Einleitung finden, in welcher Sie Ihr Interesse für die Novelle motiviren. Wünschenswerth wäre es, daß die Notiz nicht gar zu kurz ausfiele. Wir werden Ihnen dann später die Correctur vorlegen und es lassen sich immer noch Aenderungen oder Zusätze anbringen.

Friedrich Westermann an Adolf Glaser, 24. November 1884:

Sie sprachen bisher nur von einer Novelle und erzählten mir auch von dem Inhalt nichts. Zu meinem Erstaunen sehe ich, daß das Ms auch eine zweite Erzählung enthält. Besteht der Verfasser auf dem Abdruck des Ganzen, so muß das Ms abgelehnt werden.“

Friedrich Westermann hielt die zweite Novelle Frau Venus „für die Monatshefte unmöglich“, da die extravagant dargestellte Weiblichkeit für ein Familienblatt unangemessen sei. Gegen die erste Erzählung habe er nichts einzuwenden, jedoch müssten die Worte des Pfarrers geändert, zumindest gemildert werden aus Rücksicht auf den katholischen Teil der Leser. Bei Annahme des Manuskripts müsse jedenfalls die Überschrift geändert werden.

Am 29. November 1884 teilte der Verleger dem Redakteur Glaser mit, man habe soeben von Storm beifolgende Schriftstücke erhalten. Es muss sich um die hier als Beilage 1 und 2 geführten Dokumente handeln, nämlich Storms Vorwort zu den Erzählungen Aus den Bädern von Lucca und die Änderungen. Beide Manuskripte sind nicht erhalten.

Beilage 1

Vorwort zu Julius Mannhardts „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“

Beilage 2

Änderungen im Text der „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“

Dazu heißt es weiter: „Mir erscheint die Form der Einführung nicht annehmbar; ebenso genügen die Milderungen, die Storm bei zwei Scenen der zweiten Novelle vorschlägt, nicht.“ Friedrich Westermann bat um eine Besprechung der Angelegenheit in Braunschweig.

Adolf Glaser schrieb am 30. November an seinen Verleger:

„Die Storm-Mannhardtsche Angelegenheit, wegen deren Sie mich zu sprechen wünschen, hat durch Herrn Heiberg seit gestern eine Wendung erfahren, die hoffentlich zur Ausgleichung führt. Heiberg kam zu mir. Er ist von allem unterrichtet und da ich ihm die Sache ganz in dem Sinne meines hier beifolgenden Briefes an Storm vorstellte, versprach er sofort an Mannhardt zu schreiben. Heiberg vertraute mir dabei, daß mit Rodenberg gleichfalls eine lange Correspondenz stattgefunden und nicht zu einem Ziele geführt habe. Storm capricirt sich darauf, die Sache durchzusetzen. Warten wir also noch einige Tage, bis ich von Heiberg und Sie von Storm Nachricht erhalten haben.

Adolf Glaser an Theodor Storm, 1. Dezember 1884:

Nachdem nun auch Herr Westermann die „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“ gelesen hat, ist die Redaction zu der Ueberzeugung gelangt, daß es leider für die Monatshefte ganz unmöglich ist, die zweite Novelle „Frau Venus“ zum Abdruck zu bringen, obwohl wir die Vorzüge der künstlerischen Ausführung voll anerkennen. Dagegen sind wir gern bereit, die erste der Novellen unter einem besonderen Titel und mit der von Ihnen verfaßten Einführung zu drucken. Herr Heiberg, dem der Redacteur Dr. Glaser diesen Entschluß mitgetheilt hat, wird bereits an Herrn Mannhardt deshalb geschrieben haben.

Indem wir nun das Manuscript anbei nochmals in Ihre Hände legen, ersuchen wir Sie, die erste Novelle gefl. davon zu trennen und uns mit Titel und Einführung wieder zustellen zu wollen. Es würde uns dabei erwünschter sein, wenn Ihr Vorwort nicht als Briefauszug, sondern als selbständige Einführung von Ihrer Seite gegeben würde.

Die Erzählung „Geschichte eines faux ménage“ erschien im Septemberheft der „Monatshefte“ 1885 mit Storms Vorwort unter dem Pseudonym „G. Dur“.

Die zweite Erzählung, Frau Venus, wurde nicht in „Westermann’s Illustrierten Deutschen Monatsheften“ abgedruckt. Sie erschien erst im Jahre 1900 im 59. Band der Zeitschrift „Die Grenzboten“, 1.Vierteljahr, S. 37–44 und 92–98, allerdings ohne Angabe des Verfassers.

Das Manuskript beider Erzählungen ist nicht überliefert.

2. Theodor Storm wird zu einer eigenen Novelle angeregt

Mannhardt hatte Storm das Manuskript seiner „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“ bei einem Besuch in der Villa „Fernsicht“ Mitte Mai vorgelesen. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Hademarschen begann Storm mit der Skizzierung „einer in Florenz spielenden Geschichte“ (Brief an Heinrich Schleiden vom 24.6.1884), „ließ sie aber als für den Sommer zu unbequem liegen“.

Villa „Fernsicht“ in Kellinghusen

Am 16. Juni hatte Storm an Paul Heyse geschrieben: „Nun eine kleine Bitte: mir ist ein Stoff zugekommen, der in Florenz spielt, nicht zwischen Dortigen, sondern zwischen einem Deutschen u. einer Engländerin. Kannst Du mir nicht eine Art guide über Stadt u. Umgebung auf einige Zeit verschaffen oder nachweisen? Komme ich definitiv dazu, werde ich Dich wohl noch hie u. da damit plagen.“

Heyse schickte Storm postwendend ein Exemplar des Baedeker Italien von 1882, in dem ausführlich über Florenz und die Umgebung berichtet wird.

Bei der Lektüre von Mannhardts zweiter Erzählung „Frau Venus“ muss Storm aufgefallen sein, dass Mannhardt das Motiv der badenden Venus wohl in Kenntnis seiner Lyrikanthologie „Hausbuch aus deutschen Dichtern sein Claudius“ beschrieben hat. Für die im Hamburger Verlag Wilhelm Mauke im Oktober 1875 erschienene illustrierte Ausgabe hatte der Hamburger Illustrator Hans Speckter eine Reihe von Zeichnungen vorgelegt, die als Holzstiche der aufwändig illustrierten Prachtausgabe beigegeben wurden.

In einem Brief an Heinrich Schleiden vom 24.6.1884 bittet Storm den Hamburger Freund, Hans Speckter zu veranlassen, die Familie Storm „auf einige Zeit“ in Hademarschen zu besuchen. Offenbar wollte er mit Speckter über die geplante „Florentiner Novelle“ sprechen, da er wusste, dass der junge Maler mit Julius Mannhardt bekannt war und ihn während seiner Italienreise in Florenz besucht hatte.

Der Hamburger Maler Hans Speckter reiste von November 1876 bis September 1877 durch Italien. Die Reise unterstützte sein Onkel Heinrich Schleiden, an den er ausführliche Reiseberichte sandte. In Florenz wurde von der Familie des Bruder seiner Mutter, Dr. Octavio Bergeest, herzlich aufgenommen und betreut. Bergeest war mit einer Engländerin verheiratet und praktizierte als deutscher Arzt in Florenz. Durch ihn wurde Hans Speckter in die deutsche Kolonie der Stadt eingeführt, zu der eine Reihe Familien aus Hamburg zählten, unter ihnen war auch die Familie von Julius Mannhardt.

Hans Speckter (1848-1888) war ein deutscher Illustrator, Zeichner und Autor.

Hans Speckter war der Sohn von Otto Speckter und der Neffe von Erwin Speckter. Speckter lernte nach erster Ausbildung bei Louis Asher und Martin Gensler bei Thumann wie Ferdinand Pauwels. Nach mehreren Reisen durch Deutschland und der Italienreise 1876/77 kehrte er nach Hamburg zurück. Die durch seine Italienreise geprägten Bilder gehören zu den herausragenden Werken seines Schaffens. In seiner Produktivität war er sehr vielfältig und schuf die Kartons für den Vorhang des Stadttheaters in Hamburg, Glasfenster für die dortige Patriotische Gesellschaft. Er illustrierte das Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius (herausgegeben von Theodor Storm, Leipzig 1875) und Walter Scotts Guy Mannering (1875). Er war Kunstrezensent des Hamburgischen Correspondenten. Auf ihn geht der Plan der Gründung eines Museums für Hamburgische Geschichte zurück, der schließlich unter Otto Lauffer umgesetzt wurde. Er war zudem Mitglied des Hamburger Künstlervereins von 1832.

An Schwermut erkrankt verstarb er in der Staatlichen Lübecker

Heilanstalt.

Wikipedia

Storm war mit der Familie Speckter in Hamburg seit Ende 1859 bekannt; aus der Zusammenarbeit mit dem Illustrator Otto Speckter (1807-1871) entwickelte sich eine lebenslange Familienfreundschaft, die auch über Otto Speckters Tod hinausreichte. Ende 1873 beauftragte Storm Hans Speckter mit der Illustration zu seiner Lyrik-Anthologie „Hausbuch aus deutschen Dichtern sein Claudius“.

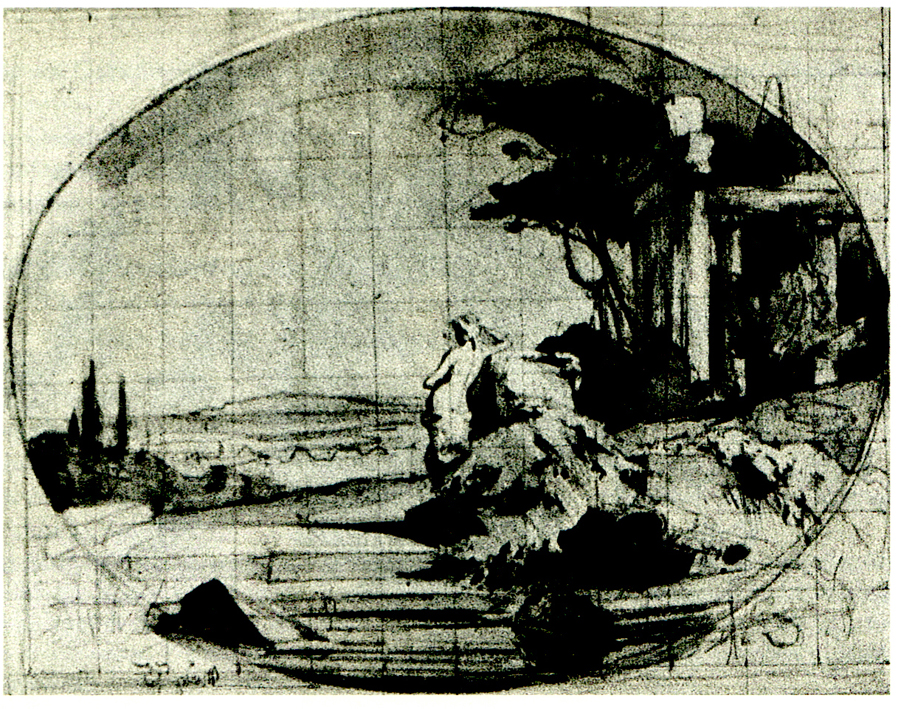

„Die Zusammenarbeit an der illustrierten Ausgabe des „Hausbuchs“ ist auf beiden Seiten von wachem Interesse an der Arbeit des Partners geprägt. Storm beurteilt Speckters Zeichnungen und macht Vorschläge für ihre Verbesserung und überhaupt für ihre Konzeption, wobei er sich von literaturgeschichtlichen wie inhaltlichen Aspekten gleichermaßen leiten läßt.“ Diese Zusammenarbeit lässt sich in ganz besonderer Weise an einer Illustration zu Eichendorffs Gedicht „Götterdämmerung“ veranschaulichen.

Als Speckter anfragte: „Wie wäre es jedoch, wenn wir einen Elfenreigen durch den verfallenen Park tanzen ließen?“ (Brief vom 2. März 1874) antwortete Storm:

„In puncto Eichendorff – so hat er mit Elfen und dergl. allganz nichts zu thun. Das Romantische – das Wort sei gestattet – in ihm liegt in der Stimmung, in der Stimmung der Vergänglichkeit, der Einsamkeit, wo die Dinge eine stumme Sprache führen. Musikalisch ist diese Stimmung noch schöner als in dem „Es rauschen die Wipfel u. schauern“ von Schumann in dem „Aus der Heimath hinter den Wolken roth“ ausgesprochen.

Diese Stimmung ist unendlich tiefer als sie durch Elfen oder dergl. Verkörperungen des menschlichen Wunderdranges ausgesprochen werden könnte. Die geistige Atmosphäre ist die des siebzehnten Jahrhunderts. Lassen Sie uns sehr behutsam mit Eichendorff sein. Lesen Sie doch etwa sein „Marmorbild“ u. „Die Glücksritter“ noch einmal. Was meinen Sie zu folgendem Bild:

Mondnacht. Rechts im Schatten unmittelbar vor dem Beschauer ein Park. Springbrunn<en>, weiße Statuen, vielleicht ein Stück Schloß durch die Bäume lugend. Der irgendwo eingeschlafene Pfau darf nicht fehlen, rechts (etwa ⅓ der Breite) Aussicht in ein weites Thal, worin ein Strom in die dämmernde Mondferne hinausgeht. – Vielleicht noch besser statt des Mondes, ein Gewitterschein, der das Ganze (d. h. nicht ganz den Park) von hinten erleuchtet. Schwüle Sommernacht. Ich bin sehr begierig einen Versuch von Ihnen zu sehen.“ (Brief vom 7. März 1874)

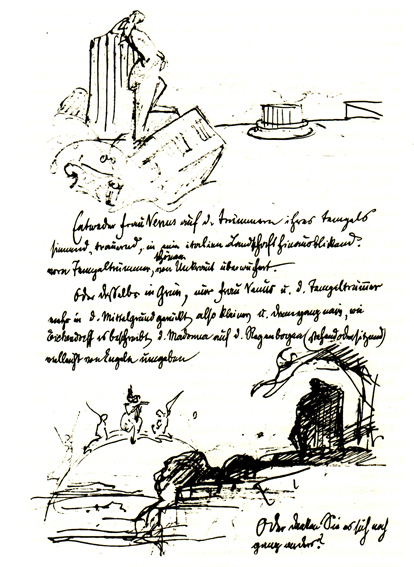

Speckter antwortet erst am 25. Januar 1875:

„Jetzt quäle ich mich an den Parzen u. an Eichendorffs Götterdämmerung. Zu 1 kann ich unmöglich was machen, glaube sogar, daß hier selbst Steinhausens Latein zu Ende wäre, zu 2 ist es eher möglich. Ehe ich mich weiterplage, möchte ich Ihnen jedoch d. Frage vorlegen, ob etwas derartiges nicht etwa von vornherein unpassend ist, u. d. Sache ganz anders angefaßt werden muß.

Entweder Frau Venus auf d. Trümmern ihres Tempels sinnend, trauernd, in eine Italien. Landschaft hinausblickend. Vorn Tempeltrümmer, von schönem Unkraut überwuchert.

Oder dasselbe in Grün, nur Frau Venus u. d. Tempeltrümmer mehr in d. Mittelgrund gerückt, also kleiner, u. dann ganz naiv, wie Eichendorff es beschreibt, d. Madonna auf d. Regenbogen (stehend oder sitzend) vielleicht von Engeln umgeben.

Oder denken Sie es sich noch ganz anders?“

Dazu schickt er zwei Skizzen.

Strom reagiert Ende Januar: „Von den beiden Andeutungen im Brief gefällt mir Frau Venus im Vordergrund ohne sonstige Figuren besonders gut. Das kann sehr schön werden, besonders wenn es gelingt einen etwas schwermüthigen Duft über das Ganze zu lagern. Lassen Sie mich`s doch sehen, ehe Sie’s abschicken.

Speckter antwortete am 18. März 1875: „Eichendorff’s Götterdämmerung gefällt mir jetzt selbst – im Längsformat jedoch muß es 4eckig sein, nicht oval, glaube ich. Hier kam ich erst auf d. richtigen Strumpf, nachdem meine Dora mir die Novelle „Das Marmorbild“ aufschlug u. ich dieselbe las.“

Das illustrierte „Hausbuch“ kam im Oktober 1875 auf den Markt. Obwohl die sehr teure Prachtausgabe (30 Mark) sich schlecht verkaufte und kein wirtschaftlicher Erfolg war, bedeutete sie für Hans Speckter sehr viel, denn sie machte ihn als Illustrator bekannt und sorgte für weitere lukrative Aufträge.

Storm großes Interesse für die beiden Erzählungen Mannhardts „Aus den Bädern von Lucca“ lässt sich nicht nur damit erklären, dass er sie bedeutend genug erachtete, um sich für ihre Veröffentlichung in den renommierten literarischen Zeitschriften einzusetzen, in denen er seine eigenen Novellen erfolgreich vermarktete; ihn hat offenbar vor allem die Darstellung der Frau Venus im zweiten Erzähltext des Manuskripts angesprochen.

In Mannhardts Manuskript las er folgende Schilderung:

Kurze Zeit darauf hörte ich sie meinen Namen rufen, und als ich um den Felsen trat – da stand am Rande des Wassers sie selbst, Venus, die lieblichste der Göttinnen, in ihrer ganzen unverhüllten Schönheit: den einen Arm hatte sie auf das Haupt gelegt, den andern hielt sie vor sich und schaute ruhig in den klaren Wasserspiegel. Das durch die grünen Ranken gedämpfte Sonnenlicht beleuchtete die schöne Gestalt, um die die farbigen Lichter spielten. So sehr wirkte die überraschende Schönheit des Bildes auf meine Einbildungskraft, daß ich völlig die Wirklichkeit vergessend die Erscheinung anstarrte. Nach einer Weile wandte sich die Gestalt, kauerte nieder und nahm, mir den Rücken zuwendend, die Stellung der badenden Venus an. Ich war in einer sehr großen Aufregung, und ohne zu wissen, was ich that, stürzte ich auf die Göttin zu. Sie aber rief strenge: Zurück, ich befehle es Ihnen, und zugleich warf sie mit den Händen so viel Wasser auf mich, daß ich bestürzt zurückwich. Sie rief mir zu: Jetzt gehn Sie in Ihr Versteck zurück und kommen nicht früher, als bis man Sie ruft.

Die Beschreibung Mannhardts legt nahe, dass dieser nicht nur die Badende Venus von Giambologna aus dem Jahr 1573 in der Buontalenti-Grotte der Boboli-Gärten in Florenz, sondern auch Speckters Illustration zu Eichendorff’s Gedicht „Götterdämmerung“ in Storms illustrierter Ausgabe des „Hausbuchs“ gesehen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hans Speckter bei seiner Reise nach Italien ein oder mehrere Exemplare des Hausbuchs bei sich führte.

Holzstich nach der Zeichnung von Hans Speckter

Das Motiv der aus dem Bad emporsteigenden Göttin war in der Gartenkunst weit verbreitet, insbesondere zur Verzierung von Brunnen.

Speckter orientierte sich bei seiner Zeichnung an einem um 1800 entstandenen Landschafts- und Genrebild des deutschen Zeichners und Malers Carl Wilhelm Kolbe d. Ä. (1759–1835) mit dem Titel "Das Bacchanal". Es handelt sich um eine antikisierenden Landschaft mit Bacchanten und ist ein Schlüsselwerk Kolbes, das seine Fähigkeit zeigt, klassische Themen mit einer eigenen, idyllischen Stimmung zu verbinden. Mehrere Exemplare und Varianten befinden sich in Museen, darunter die Hamburger Kunsthalle.

Dieses frühe Meisterwerk wurde auch als Druck verbreitet.

Sartyr ergreift eine Nymphe. Museum Kunstpalast Düsseldorf. d:kult online

Eine psychologisierte Entsprechung zur Frau Venus findet sich bei Theodor Storm in der 1859 geschriebenen Novelle „Auf dem Staatshof“. Hier ist es zwar keine Statue, aber die Figur der Anne Lene wird oft in einer marmorhaften Starre und Distanz geschildert, was die Unerreichbarkeit und den drohenden Verfall symbolisiert.

In seiner Novelle „Von Jenseit des Meeres“ (1865) transformiert Storm das metaphysische Grauen der Eichendorff-Venus in ein sozialpsychologisches Problem der Identität und Alterität im 19. Jahrhundert. An die Stelle der marmornen Statue tritt die Figur der Jenni, die als Tochter einer „farbigen“ Mutter und eines weißen Vaters (einem westfälischen Adligen) aus den Antillen nach Deutschland kommt. Während Eichendorffs Venus durch ihre weiße, kalte Marmorgestalt fasziniert, die für eine lebensfeindliche, heidnische Vergangenheit steht, wird Jennis Fremdheit durch ihre Herkunft „Jenseit des Meeres“ und ihre physische Erscheinung (dunklere Haut, dunkle Augen) markiert. Die unheimliche Anziehungskraft ist hier nicht magisch, sondern entspringt dem damaligen Diskurs über das „Exotische“ und das „Fremde“.

Wie der junge Florio bei Eichendorff gerät der Protagonist Alfred in den Bann einer Frau, die nicht in sein geordnetes Weltbild passt. Jenni wird als leidenschaftliches, fast triebhaftes Wesen geschildert, das im Kontrast zur kühlen, normierten deutschen Gesellschaft steht. Die Verführung ist hier die Versuchung, sich dem „Wilden“ oder „Anderen“ hinzugeben. In beiden Werken dient die Frauenfigur als Spiegel für die innere Zerrissenheit des Mannes: In „Das Marmorbild“ erkennt Florio in der Venus seine eigenen unterdrückten Sehnsüchte. In „Von Jenseit des Meeres“ reflektiert Alfred durch seine Liebe zu Jenni seine eigene Position zwischen bürgerlicher Pflicht und individueller Neigung. Jenni selbst kämpft mit ihrer Identität: Sie wird von ihrer Mutter beeinflusst und fürchtet, deren „Sündhaftigkeit“ oder Fremdheit geerbt zu haben.

Storm entzaubert das romantische Motiv: Während Florio am Ende durch den christlichen Glauben gerettet wird und die Venus als Spuk verschwindet, muss Jenni einen inneren psychologischen Prozess durchlaufen. Die Lösung bei Storm ist nicht die Flucht vor dem Dämonischen, sondern die Integration oder Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und den gesellschaftlichen Vorurteilen.

Das Motiv hätte sich durchaus mit demjenigen der verführerischen

Sündhaftigkeit der Kreolinnen verknüpfen lassen, die Jenni als Zerrspiegel ihres

eigenen Daseins bei Sealsfield dargestellt findet. Storm tut das aber nicht, da

es ihm vermutlich auf etwas anderes ankommt. In Eichendorffs Novelle hat Venus

nämlich eine Gegenspielerin mit dem sprechenden Namen Bianca (die Weiße, Reine),

die die christliche Sittlichkeit verkörpert und die dem Helden die Kraft gibt,

die Versuchung der Sinnlichkeit zu überwinden. Dieser Figurenkonstellation, die

für die Weltanschauung der Romantik bezeichnend ist und die in Storms eigenem

Werk in den beiden Frauengestalten von Immensee ihre Entsprechung hat,

stellt Storm in Jenni die Einheit von Sinnlichkeit und Sittlichkeit entgegen,

die immer mehr zur Grundlage seiner eigenen Auffassung der Ehe geworden ist und

die er in den Novellen zuerst in „Späte Rosen“ erzählerisch gestaltet hat.

Dieter Lohmeier im Kommentar zu „Von Jenseit des Meeres“. In:

Theodor Storm, Sämtliche Werke in 4 Bänden, hrsg. von Karl Ernst Laage und

Dieter Lohmeier. Bd. 1, Frankfurt a. M. 1987, S. 1192.

3. Femme fragile und Femme fatale in Julius Mannhardts „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“

Julius Mannhardt beschreibt in seinen „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“ im ersten Text – „Geschichte eines faux menage“ – eine junge Engländerin, die deutliche Züge der Femme fragile aufweist. Dieses Frauenbild findet sich vor allem in der Literatur des späten 19. Jahrhunderts. Äußerlich ist sie zartgliedrig, schmal, oft müde und von fast kindlicher Gestalt, eine Frau, die alleine zu schwach und hilflos scheint, und deshalb des Schutzes eines Mannes bedarf.

In seiner zweiten Erzählung – „Frau Venus“ – schildert der Erzähler zunächst allgemein einen Frauentypus, der durch Schönheit, Anmut und Lebensfreude besticht, jedoch unfähig ist zu echter Anteilnahme an anderen Menschen und deshalb vereinsamt bleibt. Die Baronesse Magna repräsentiert eine Femme fatale, eine besonders attraktive und verführerische Frauenfigur, die mit dämonischen Zügen ausgestattet ist, die es ihr ermöglichen, Männer erotisch an sich zu binden und sie zu manipulieren. Sie ist eine Konstruktion eines weiblichen Stereotyps, der fast ausschließlich von männlichen Vorstellungen dominiert wird und bei dem die Dämonisierung einer ausgelebten, weiblichen Sexualität eine wesentliche Rolle spielt.

Die Vorbilder für beide Frauentypen fand Mannhardt in Eichendorffs Novelle „Das Marmorbild“ (1819), in der diese Frauentypen durch das naive und natürliche Bürgermädchen Bianka, deren Name er übernimmt, und eine namenlose Frau repräsentiert werden, die als höfische Frouwe und als heidnische Venus erscheint.

„Das Marmorbild“

„Das Marmorbild“ ist eine zentrale Novelle der deutschen Spätromantik, die den jungen Dichter Florio in Italien zeigt, wie er zwischen der tugendhaften Liebe zu Bianka und dem dämonischen Bann der heidnischen Venus (einer lebendig werdenden Marmorstatue) schwankt, wobei er sich zwischen christlicher Reinheit und heidnischer Verführung entscheiden muss und durch einen Ruf zu Gott gerettet wird. Typische romantische Motive wie die Verknüpfung von Realität und Traum, die Sehnsucht, die Gegenüberstellung von Gut und Böse sowie die Darstellung von Natur und Kunst, machen die Novelle zu einem Schlüsselwerk der Epoche.

Florio kommt in Lucca an, trifft auf den fröhlichen Sänger Fortunato und begegnet einer geheimnisvollen Frau, die er später als Bianca erkennt, in die er sich verliebt. Der düstere Donati zieht Florio in den Bann und führt ihn in die Welt der heidnischen Verführung ein, die mit der Venus verbunden ist. In einem nächtlichen Park begegnet Florio einer Marmorstatue der Venus, die zum Leben erwacht und ihn in einen prachtvollen Palast lockt, wo er sich von einer Frau in Venusgestalt verführen lässt. Florio wird hin- und hergerissen zwischen dem schönen, aber trügerischen Schein der Venus (heidnisch, triebhaft) und der reinen Liebe zu Bianca (christlich, tugendhaft). Auf einem Maskenball trifft er die Venusfrau wieder, erschrickt aber über ihr bleiches, steinernes Aussehen, und ein Schreckensszenario in Donatis Gemächer treibt ihn zur Flucht. Florio flieht aus Lucca, erkennt am nächsten Morgen eine Ruine als den Palast der Venus und durchschaut den Spuk. Er findet Bianca wieder, die sich als verkleideter Junge entpuppt, und sie verloben sich im Licht des Glaubens.

Bianka ist eine der zentralen weiblichen Figuren der Novelle und steht im deutlichen Gegensatz zur geheimnisvollen Venus- bzw. Marmorgestalt. Sie verkörpert das Ideal der romantischen, christlich geprägten Weiblichkeit und fungiert als moralischer Gegenpol zur verführerischen, heidnischen Sinnlichkeit. Sie wird als natürlich schön, anmutig und lebendig beschrieben. Ihre Schönheit wirkt nicht künstlich oder überhöht, sondern warm und menschlich. Sie ist oft in Verbindung mit Licht, Natur und Bewegung dargestellt, was ihre Lebendigkeit unterstreicht und sie klar vom kalten, starren Marmorbild unterscheidet. Bianka ist sanft und liebevoll, aufrichtig und treu, bescheiden und zurückhaltend. Sie begegnet Florio mit ehrlicher Zuneigung und ohne Berechnung. Ihre Liebe ist nicht verführerisch oder manipulativ, sondern geprägt von Vertrauen, Wärme und Echtheit. Damit steht sie für eine Liebe, die auf inneren Werten beruht und nicht auf bloßer Sinnlichkeit. Bianka verkörpert das christliche Lebensideal, Maß, Ordnung und moralische Klarheit. Sie steht für das wirkliche Leben, im Gegensatz zur lebensfeindlichen, dämonischen Verlockung der Venus.

Als Gegenfigur zur Venus symbolisiert sie die wahre, rettende Liebe, die Florio schließlich aus seiner Verirrung befreit. Während ihn die Venus in eine Welt der Illusion, Verführung und Selbstentfremdung zieht, hilft Bianka ihm, zur Realität und zu sich selbst zurückzufinden. Durch sie erkennt Florio die Gefahr der rein sinnlichen, heidnischen Versuchung und wendet sich wieder einem erfüllten, menschlichen Leben zu.

„Geschichte eines faux menage“

I. Die Handlung

Der Erzähler Lothar in „Geschichte eines faux menage“ hat eine junge Frau in einer Pension in Florenz kennen gelernt; ihr gutes Klavierspiel und ihr Interesse an einer gepflegten Konversation hat sein Interesse geweckt, ihm aber auch ein gewisses Unbehagen bereitet: »Ich sagte beim Frühstück meiner Nachbarin, daß ich künftig das Vergnügen ihrer Unterhaltung entbehren müsse, da ich am Nachmittag das Haus verlassen würde, und bemerkte, daß sie darüber sehr bestürzt war; sie wurde blaß und dann sehr rot und sah aus wie ein Kind, welches gewaltsam das Weinen unterdrücken möchte; auch blieb sie schweigsam und traurig. Als wir aufstanden, zögerte sie ein wenig, trat dann schnell auf mich zu, gab mir die Hand, dankte mir in kurzen Worten für die guten Stunden, die ich ihr bereitet hätte, und eilte rasch aus dem Zimmer.«

In der neuen Unterkunft erreicht ihn wenig später die dringliche Bitte der Engländerin (deren Name – Bianka – er jetzt erfährt) um Hilfe, da sie niemanden anderen habe, an den sie sich wenden könne. Es stellt sich heraus, daß sich ein junger Mann unter Beihilfe der Pensionswirtin der Alleinstehenden zudringlich näherte, daß die zeitweilige Anwesenheit Lothars ihr dagegen Schutz geboten hat, daß aber jetzt die Zudringlichkeit stärker wird; Italien kann sie nicht verlassen, ihre Mittel sind erschöpft, so daß ihr nur der Versuch bleibt, sich als Lehrerin ihren Unterhalt zu verdienen, obgleich das für eine alleinstehende junge Frau in Italien noch sehr viel schwieriger ist als in England oder Deutschland. Lothar hilft ihr bei ihren Bemühungen, obgleich er sich als ihr Beschützer in den Augen der Gesellschaft selbst in ein Zwielicht setzt: »Ich fühlte, daß ich, wenn ich <bei den gemeinsamen Spaziergängen> gesehen wurde, einer ungünstigen Deutung unterlag, und diese Empfindung sowohl als die Beschränkung, die mir durch Bianka auferlegt war, machten mir das Verhältnis zu ihr drückend. In ihrem Wesen war nichts, was hätte Argwohn erregen können, alles an ihr war rein und klar, und doch konnte ich eine gewisse Abneigung nicht unterdrücken, deren Ursache das Dunkel war, in welches ihre Vergangenheit sich hüllte.«

Dennoch entschließt er sich, mit ihr gemeinsam ein Haus zu beziehen, und dort erzählt sie ihm ihre Vorgeschichte: Als Tochter eines in Indien dienenden englischen Offiziers ist sie in Deutschland in einem Kloster erzogen worden, nach seinem Tod dann als mittellose Waise als Gesellschafterin einer Engländerin, der Witwe eines italienischen Prinzen, nach Rom gekommen und von ihr wie eine Tochter behandelt worden – bis nach einigen Jahren der Sohn aus einem englischen Internat zurückkehrt und sich heftig in das Mädchen verliebt; darauf bringt die Mutter Bianka nach Florenz, quartiert sie für drei Monate in der Pension ein, in der Lothar sie kennengelernt hat, empfiehlt ihr einen Beichtvater und verbietet ihr jede weitere Annäherung. An diesem Wendepunkt sagt Lothar: »Bianka hatte leise gesprochen, und ich sah jetzt ihre Augen voller Tränen. In mir aber war, während sie erzählte, eine große Veränderung eingetreten. Indem das Dunkel, welches auf ihrer Vergangenheit lag, sich lichtete und jeder Zweifel schwand, war die Liebe zu diesem Mädchen, die längst in mir geschlummert, plötzlich und mit gewaltiger Kraft in mein Bewußtsein gedrungen; es schien mir unmöglich, mich je wieder von ihr zu trennen. Und gleichzeitig fühlte ich mit ungeheurem Schmerz, daß sie für mich verloren war. Der Ausdruck ihrer tiefen und stillen Liebe war so innig, so wahr und überzeugend gewesen, daß ich erkennen mußte, wie hoffnungslos mein Lieben war.«

Lothar beschließt, seine Gefühle für sich zu behalten, um Bianka nicht zu beunruhigen, und verlebt glückliche Tage mit ihr, vor allem bei gemeinsamen Spaziergängen auf das Land. Er zieht Erkundigungen ein, die ihre Darstellung der Vorgeschichte bestätigen. »Über den jungen Mann, welchen sie so treu liebte, lauteten die Nachrichten sehr ungünstig; es war gewiß, daß er an das Mädchen nicht mehr dachte.« Bianka ist jedoch fest überzeugt, daß nur die Mutter einer Vereinigung im Wege stehe, und vertraut ihrem Beichtvater, der sie im Glauben wiegt, daß der Papst sich vermittelnd einschalten werde. Lothar kommentiert das: »Ich kannte die aufrichtige Frömmigkeit ihres Gemüts und begriff, daß die Liebe in ihr die Stärke und Tiefe eines religiösen Gefühls gewonnen hatte und daß sie eher zu Grunde gehen als von ihr lassen würde.« Er sieht jetzt keine andere Möglichkeit mehr, als sich von Bianka zu trennen, zumal sie ihm auch für die Zukunft keine Hoffnungen macht. Sie verbringen noch zwei schöne Tage auf einer Fahrt nach Lucca. Dann kehrt Lothar nach Deutschland zurück, wo er nach zwei Jahren aufgrund des Krieges von 1870/71 die briefliche Verbindung mit Bianka verliert.

Dieter Lohmeier im Kommentar zur „Florentiner Novelle“. In: Theodor Storm, Sämtliche Werke in 4 Bänden, hrsg. von Karl Ernst Laage und Dieter Lohmeier. Bd. 4, Frankfurt a. M. 1988, S. 775ff.

II. Bianka

Die Figur der Bianka in der Novelle „Geschichte eines faux ménage“ verkörpert den Typus der Femme fragile – ein im 19. Jahrhundert zentrales Weiblichkeitsideal, das Zartheit, moralische Reinheit, Passivität und existentielle Gefährdung miteinander verbindet. Im Gegensatz zur verführerischen Femme fatale wirkt Bianka nicht zerstörerisch aus eigenem Willen, sondern wird selbst Opfer gesellschaftlicher Strukturen, männlicher Projektionen und moralischer Vorurteile.

Bereits ihre äußere Erscheinung verweist auf diese Ästhetik: Bianka wird als blond, fein gebaut und von zarter Erscheinung geschildert. Ihr »schöner hoher Wuchs«, die »Fülle ihres blonden Haares« und ihre ruhige, würdige Haltung verleihen ihr eine idealisiert-entrückte Körperlichkeit, die weniger sinnlich als kontemplativ wirkt. Die Beschreibung ist häufig naturhaft und vergeistigt: Bianka erscheint »wie ein Bild des Frühlings selber«, umgeben von Blumen, Licht und Landschaft. Diese Bildlichkeit enthebt sie dem Alltag und rückt sie in die Nähe eines ästhetischen Ideals, das bewundert, aber nicht geschützt wird.

Auch ihre innere Disposition entspricht dem Typus der Femme fragile: Bianka ist von tiefer Frömmigkeit, innerer Reinheit und moralischer Strenge geprägt. Liebe lebt sie nicht als Lebensbejahung, sondern als Opferbereitschaft – selbst wenn alle Hoffnung auf Erfüllung erloschen ist. Charakteristisch ist ihre Passivität: Sie erträgt Leid, schweigt über Verleumdung und zieht sich bei existenziellen Bedrohungen wie Armut, Krankheit oder sozialer Ächtung zurück.

Zentral für Biankas Rolle ist ihre strukturelle Abhängigkeit: Sie ist allein stehend, mittellos und ohne familiären Rückhalt. Ihre Sicherheit hängt wiederholt von männlichem Schutz ab – zunächst von Lothar, später von zufälligen Gönnern. Dieses Verhältnis ist ambivalent: Einerseits schützt Lothar sie, andererseits projiziert er Ängste und moralische Zweifel auf sie, was ihre Vereinsamung verstärkt. Biankas körperliche Schwächung, bedingt durch Mangel an Luft, Licht, Bewegung und sozialer Geborgenheit, symbolisiert diese Schutzlosigkeit. Ihr stiller Tod durch Ertrinken am Ende der Novelle wirkt fast zwangsläufig und verstärkt die Kritik an einer Gesellschaft, die Reinheit idealisiert, aber reale Frauen im Stich lässt.

Im Gegensatz zur passiven Bianka ist die Femme fatale aktiv, verführerisch und existenziell bedrohlich für den Mann. Während Bianka durch Zartheit, Selbstaufgabe und moralische Hingabe gekennzeichnet ist, nutzt die Femme fatale ihre körperliche Präsenz strategisch und provoziert Ereignisse. Biankas Beziehung zum Mann basiert auf Abhängigkeit und Treue; die Femme fatale kehrt dieses Machtverhältnis um, oft zum Nachteil des Mannes. Moralisch wird Bianka positiv codiert, die Femme fatale hingegen ambivalent oder negativ. Literarisch erfüllen beide Typen komplementäre Funktionen: Bianka symbolisiert die Unvereinbarkeit weiblicher Reinheit mit gesellschaftlicher Realität, die Femme fatale die Angst vor weiblicher Autonomie.

Ihre Tugend, Reinheit und Opferbereitschaft spiegeln die bürgerliche Moral wider, ihr Leid zeigt die Spannung zwischen Ideal und Realität. Wie viele Figuren des Realismus ist sie typisiert, symbolisch und weniger psychologisch individualisiert – ihr Schicksal verdeutlicht soziale und moralische Zwänge. Im Gegensatz zur Femme fatale bleibt Biankas Leid erklärbar und realistisch: Abhängigkeit, Krankheit und gesellschaftliche Erwartungen führen zu ihrem tragischen Ende, nicht dämonische Macht oder moralische Schuld.

Im 19. Jahrhundert bestanden normierte Vorstellungen von Weiblichkeit, die eng mit bürgerlicher Moral, Religion und gesellschaftlicher Ordnung verknüpft waren. Bianka repräsentiert dabei einen Mischtypus:. Sie verkörpert die häusliche Frau durch Fürsorglichkeit, moralische Integrität und Unterordnung unter gesellschaftliche Normen. Sie ist nicht die verführerische Femme fatale: Ihre Schönheit ist Ausdruck moralischer Reinheit, nicht Bedrohung. Elemente der gebildeten, selbständigen Frau zeigen sich in ihrer Arbeit als Lehrerin und ihrem Streben nach finanzieller Selbstständigkeit – stets im Rahmen gesellschaftlicher Anerkennung.

Bianka ist eine klassische Femme fragile: schön, rein, empfindsam, abhängig und existenziell bedroht. Sie vereint traditionelle Tugendbilder mit einem Hauch von Selbstständigkeit, bleibt jedoch gesellschaftlich eingebunden und moralisch positiv. Ihr tragisches Ende zeigt die Spannung zwischen Ideal und Realität, zwischen kulturellem Anspruch an Weiblichkeit und den tatsächlichen gesellschaftlichen Bedingungen. Im Kontrast zur Femme fatale wird sichtbar, dass in der Literatur des 19. Jahrhunderts Frauen entweder idealisiert oder dämonisiert werden – echte Handlungsspielräume bleiben selten.

„Frau Venus“

I. Die Handlung

In Mannhardt zweiter Erzählung mit dem Titel „Frau Venus“ heißt es in der Einleitung:

»Es giebt Frauen, die mit allem Liebreiz und jeglicher Anmut des Geistes und Körpers geschmückt, mit stetem Frohsinn und anscheinend mit beständiger Jugend begabt und von den irdischen Mängeln gleichsam unberührt alles um sich her bezaubern – und doch immer vereinsamt und fremd im Leben stehn. Denn es fehlt ihnen, die nur um ihrer selbst und ihrer Schönheit willen da zu sein und als bloßer Schmuck und zierliche Augenweide im Leben zu stehn scheinen, die Teilnahme für andre und damit die Grundbedingung unserer christlichen, auf Pflichterfüllung und nützliches Wirken, nicht auf schöne Darstellung und Genuß gerichteten Weltanschauung. Das Mittelalter faßte ihre Gattung in den Erzählungen von der Frau Venus zusammen, der argen Teufelin, der es alle ihre Eigenschaften beilegte und damit den Anachronismus bezeichnete, woran diese schönen sinnenfrohen heidnischen Wesen in unsrer Zeit unbarmherzig zu Grunde gehn.«

Der namenlose Erzähler ist der im Rahmen erwähnte deutsche Maler Oleander, in Italien nur als »Ser Leandro« bekannt. Dieser Oleander lernt Magna und ihre ältere Schwester Aurelia im Badeort Viareggio kennen. Während Aurelia eine kluge, ausgleichende Gastgeberin ist, steht Magna im Mittelpunkt der Gesellschaft. Sie fasziniert durch außergewöhnliche Schönheit und lebhaftes Wesen, gilt jedoch als eitel, launenhaft und rücksichtslos. Ihre Beziehungen zu Verehrern sind oberflächlich; sie benutzt Menschen zu ihrem Vergnügen und entzieht sich jeder ernsthaften Bindung.

»Ihr Körper war äußerst fein und zierlich und von vollkommnem Ebenmaß: er glich der herrlichen Gestalt des griechischen Mädchens im Vatikan, das als Danaide bekannt ist; auf einem sehr feinen Halse saß ein kleiner schmaler Kopf mit dem reinsten griechischen Profil; eine Fülle schwarzen Haares war am Hinterhaupt zu einem großen Knoten gewunden, von dem einzelne Locken auf den Nacken fielen; die Augen standen nahe zusammen und waren von starken schwarzen Augenbrauen überwölbt. Die Flügel ihrer feinen Nase waren in beständiger Bewegung und gaben von jeder Erregung ihres lebhaften Temperaments Kunde; besonders schön war der kleine Mund, wenn er lächelte: es war das Lächeln eines Kindes. Nur die tief liegenden und unruhig funkelnden dunkelgrauen Augen störten den Eindruck, den ihr Anblick hervorrief; sie gaben ihr sogar häufig einen unruhigen und unheimlichen Ausdruck. Doch war das Minenspiel ihres Gesichts so wechselnd und so sehr durch die Stimmungen des Augenblicks beeinflußt, daß man, so oft man sie sah, nie den gleichen Eindruck von ihr empfing.«

Zwischen dem Erzähler und der Baronesse entwickelt sich ein spannungsreiches Verhältnis. Er bewundert sie aus ästhetischer Distanz, was ihr Interesse weckt. Eine impulsive gemeinsame Nachtfahrt nach Perugia bringt beide in Lebensgefahr. Der Erzähler erkrankt schwer, während Magna unversehrt bleibt und ihn danach kühl behandelt. Trotz späterer Annäherungen bleibt ihre Beziehung unstet und von Machtspielen geprägt.

In Lucca kommt es zu einem weiteren Höhepunkt: Magna führt den Erzähler in eine Schlucht, wo sie sich nackt als Venus inszeniert, ihn dann jedoch verspottet und verlässt.

»– da stand am Rande des Wassers sie selbst, Venus, die lieblichste der Göttinnen, in ihrer ganzen unverhüllten Schönheit: den einen Arm hatte sie auf das Haupt gelegt, den andern hielt sie vor sich und schaute ruhig in den klaren Wasserspiegel. Das durch die grünen Ranken gedämpfte Sonnenlicht beleuchtete die schöne Gestalt, um die die farbigen Lichter spielten. So sehr wirkte die überraschende Schönheit des Bildes auf meine Einbildungskraft, daß ich völlig die Wirklichkeit vergessend die Erscheinung anstarrte. Nach einer Weile wandte sich die Gestalt, kauerte nieder und nahm, mir den Rücken zuwendend, die Stellung der badenden Venus an. «

Der Erzähler erkennt immer deutlicher ihren heidnisch-sinnlichen, egozentrischen Charakter. Eine spätere nächtliche Begegnung, bei der Magna ihn leidenschaftlich umarmt, löst bei ihm Abscheu aus und führt zur endgültigen Trennung.

Am Ende verlässt der Erzähler Italien. Trotz eines letzten symbolischen Abschieds in Form eines Lilienstraußes sieht er die Baronesse nie wieder. Die Erzählung endet mit der Erkenntnis, dass Magna eine schöne, aber zerstörerische Natur ist, die nicht in die moralischen und sozialen Ordnungen der modernen Welt passt.

II. Baronesse Magna

Die Baronesse Magna verkörpert einen Frauentypus, der ganz auf Schönheit, Sinnlichkeit und Selbstgenuss ausgerichtet ist. Sie wird als außergewöhnlich schön beschrieben und steht im Mittelpunkt jeder Gesellschaft. Ihre äußere Erscheinung erinnert an antike Ideale: harmonische Körperformen, ein griechisches Profil und eine anziehende Ausstrahlung machen sie zu einer faszinierenden, beinahe kunsthaften Gestalt.

Charakterlich ist Magna launenhaft, egozentrisch und rücksichtslos, ohne dabei bewusst böse zu sein. Sie handelt nicht planvoll, sondern folgt ausschließlich ihren Stimmungen und Impulsen. Die Bewunderung anderer betrachtet sie als selbstverständlich und benutzt Menschen oft als Mittel zu ihrer eigenen Unterhaltung. Ernst, Pflichtgefühl oder moralische Verantwortung sind ihr fremd; sie lebt ganz im Augenblick und im sinnlichen Erleben.

Magna besitzt jedoch auch eine spielerische, kindlich-heitere Seite. Sie liebt Schabernack, neckische Streiche und inszeniert gern Situationen, in denen andere bloßgestellt oder verwirrt werden. Dabei fehlt ihr nicht selten das Bewusstsein für die Folgen ihres Handelns. Obwohl sie andere verletzen kann, geschieht dies meist ohne böse Absicht, sondern aus gedankenloser Selbstbezogenheit.

In Beziehungen ist die Baronesse unfähig zu echter Bindung. Ihre zahlreichen Verehrer dienen ihr zur Bestätigung ihrer Schönheit, nicht zu emotionaler Nähe. Auch dem Erzähler gegenüber schwankt sie zwischen Anziehung und Kälte. Momente scheinbarer Nähe werden stets von Distanz, Spott oder plötzlichem Rückzug abgelöst. Dadurch bleibt sie innerlich isoliert.

Symbolisch steht die Baronesse Magna für eine heidnisch-sinnliche Lebenshaltung, die im Gegensatz zur christlich-bürgerlichen Moral der Zeit steht. Sie wird mehrfach mit der Venus verglichen und erscheint weniger als realer Mensch denn als Verkörperung von Schönheit, Verführung und Vergänglichkeit. Ihre Unfähigkeit zur Mitmenschlichkeit führt letztlich dazu, dass sie zwar bewundert, aber nicht geliebt wird.

Am Ende bleibt die Baronesse allein zurück, während der Erzähler sich von ihr löst. Damit verdeutlicht die Erzählung, dass ein Leben, das ausschließlich auf Selbstgenuss und äußerer Schönheit beruht, keine dauerhafte Erfüllung finden kann.

Die Baronesse Magna und die Gestalt der Venus in Eichendorffs „Das Marmorbild“ weisen bemerkenswerte Parallelen auf, die beide Figuren als Verkörperungen einer idealisierten, sinnlich-heidnischen Schönheit darstellen. Magna wird als überaus schön, elegant und gleichzeitig unberechenbar beschrieben. Ihre Anmut ist so vollkommen, dass sie ihre Umgebung wie durch Zauber fesselt, während ihr Verhalten gleichzeitig unkontrolliert und launenhaft ist. Sie genießt den Neid und die Bewunderung ihrer Mitmenschen, manipuliert sie spielerisch und stellt sie auf die Probe, zeigt dabei aber keinerlei nachhaltige Fürsorge oder Teilnahme an deren Schicksal. Ähnlich verkörpert die Venus in Eichendorffs Erzählung die unnahbare, idealisierte Schönheit, die den Protagonisten in Erstaunen, Sehnsucht und zugleich in eine Art Ehrfurcht versetzt. Beide Figuren fungieren als Spiegel heidnischer, fast göttlicher Vollkommenheit, deren Reiz vor allem in der sinnlichen Ausstrahlung und der Überhöhung über das Alltägliche liegt.

Beide Frauen stehen zudem für eine Spannung zwischen Anziehung und Bedrohung. Magna verführt und irritiert gleichzeitig durch ihr Verhalten; sie ist lebensfroh, verspielt und überschreitet gesellschaftliche Grenzen, sodass ihre Umgebung oft zwischen Bewunderung und Frustration schwankt. Die Venus wirkt ähnlich auf den Betrachter: ihre Schönheit und Unnahbarkeit lösen Faszination aus, aber auch eine Distanz, die ein direktes Eindringen in ihre Welt unmöglich macht. In beiden Fällen wird die weibliche Gestalt nicht nur als physische Schönheit wahrgenommen, sondern auch als Symbol für ein übergeordnetes Ideal, das die Grenzen des Alltäglichen sprengt.

Gleichzeitig unterscheiden sich die beiden Figuren in der Art ihrer moralischen und sozialen Einbindung. Die Venus bleibt eine mythische, beinahe statische Figur, die ihre Umgebung lediglich inspiriert oder in Erstaunen versetzt, während Magna in eine konkrete soziale Welt eingebunden ist. Ihr Spiel mit den Verehrern, die provokante Ablehnung gesellschaftlicher Normen und die Demonstration ihrer Freiheit machen sie zu einer Figur, die sowohl real als auch idealisiert wirkt. Damit wird Magna zu einer Art lebendiger, moderner Venus: Sie besitzt dieselbe unerreichbare Schönheit und Faszination, ist jedoch durch ihre Handlungen in die Welt der Menschen eingreifend und greifbar.

Magna überträgt die mythologische und ästhetische Dimension der Venusfigur auf eine moderne, soziale Wirklichkeit. Beide stehen als Symbole einer heidnischen, sinnlich-ästhetischen Idealität, die die moralischen und rationalen Strukturen ihrer Umgebung hinterfragt und die Betrachter in ein Wechselspiel von Bewunderung, Faszination und Unbehagen zieht. Magna ergänzt dabei das klassische Venusbild um Aspekte der sozialen Interaktion und der menschlichen Konsequenzen, während die Venus eher eine idealisierte, fast unberührbare Erscheinung bleibt.

II. Die kunsthistorischen und literarischen Quellen in „Frau Venus“

Der Text „Frau Venus“ greift in außergewöhnlich dichter Weise auf kunsthistorische Bildtraditionen und literarische Mythen zurück, um die Titelfigur als ästhetisch faszinierende, zugleich aber gefährliche Erscheinung zu entwerfen. Dabei verbindet der Erzähler antike Mythologie, christlich-mittelalterliche Moralvorstellungen und Motive der Renaissanceliteratur sowie der romantisch-realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts zu einer kritischen Reflexion über Sinnlichkeit, Kunst und moderne Lebensformen.

Die wichtigste Referenz des Textes ist die antike Göttin Venus (Aphrodite). Bereits der Titel legt diese Bezugnahme offen. Venus steht traditionell für Schönheit, Sinnlichkeit, Erotik und Lebenslust, zugleich aber auch für Verführung, Maßlosigkeit und zerstörerische Leidenschaft. Der Erzähler interpretiert die Baronesse explizit als „rein heidnische Natur“ und „echte Tochter des Zeus“, womit sie außerhalb der christlich-bürgerlichen Moralordnung verortet wird.

Mannhardt orientiert sich bei seiner Gestaltung der Baroness auch an Heinrich Heines Darstellung in den Reisebildern, 3. Kapitel „Die Bäder von Lucca“. Der Erzähler beschreibt dort die Signora Francesca, eine der beiden vornehmen italienischen Damen, die er zusammen mit dem Marquis Gumpelino besucht. Sie und ihre Freundin Signora Lätitia sind die Damenbekanntschaften des Marquis Gumpelino (eigentlich der Hamburger Bankier Lazarus Gumpel), die er dem Erzähler vorstellen möchte. Heines inszeniert Signora Francesca gezielt als ein Idealbild weiblicher Schönheit, wobei er ihre Beschreibung eng mit der Venus-Gestalt der Kunstgeschichte verknüpft. Sie ist die „schöne, oftgeküßte, schlanke, katholische Francesca“. Besonders die Venus de’ Medici dient als Referenzpunkt für ihre makellose, fast statuenhafte Schönheit. Sie verkörpert die harmonischen Proportionen der antiken Göttin.

Francesca bildet zusammen mit ihrer Freundin Mathilde ein weibliches Gegenstück zum Erzähler und dessen Begleiter, dem Marquis Gumpelino. Francesca wird als „schöne Tänzerin“ beschrieben, die Heine fast schon göttlich idealisiert, indem er sie als ein „Meisterstück“ Gottes bezeichnet. Francesca verkörpert die italienische Sinnlichkeit, Leichtigkeit und die Freude am Dasein – Qualitäten, die Heine oft dem steifen deutschen Wesen gegenüberstellt. Das Verhältnis ist von einer spielerischen, flirtenden Atmosphäre geprägt. Der Erzähler ist von ihrer Schönheit und ihrer unbefangenen Art fasziniert. Heine nutzt die italienische Landschaft hauptsächlich als Kulisse und Kontrastmittel zur deutschen Wirklichkeit, um seine politischen und philosophischen Ideen über Freiheit, Sinnlichkeit und Religion zu vermitteln. Die üppige, wilde Vegetation – beschrieben mit Weinreben, Myrtengesträuch, Lorbeerbüschen und Oleander – spiegelt die Sinnlichkeit und Lebensfreude der italienischen Charaktere wider, insbesondere die von Francesca und Mathilde. Die Natur ist hier so leidenschaftlich wie die Menschen, die in ihr leben. Die italienische Landschaft dient als Schauplatz, an dem der Erzähler seine pantheistischen Ansichten und seinen Wunsch nach einer Welt der gleichberechtigten Götter freier äußern kann, im Gegensatz zu den dogmatischen Zwängen des Nordens.

Mannhardt inszeniert vor allem in der Grottenszene eine mythologische Deutung des Idealbildes weiblicher Schönheit. Die Beschreibung der Landschaft – Grotte, Wasserbecken, gedämpftes grünes Licht, Venushaar, Farn und Kaskaden – entspricht exakt der ikonographischen Umgebung klassischer Venusdarstellungen. Die Baronesse erscheint dort „als Venus selbst“, nackt, sich im Wasserspiegel betrachtend. Damit wird sie nicht metaphorisch, sondern visuell und performativ zur Göttin. Der Erzähler erlebt diese Szene wie ein lebendig gewordenes Kunstwerk und verliert kurzzeitig das Bewusstsein für Realität und moralische Grenzen.

Der Text ist stark von klassischen Venusbildern der europäischen Kunstgeschichte geprägt. Die Haltung der Baronesse erinnert an die „Venus pudica“, etwa an die Venus von Knidos oder die Venus Medici, bei denen Scham und Selbstbewusstsein eine paradoxe Einheit bilden. Besonders deutlich ist die Anspielung auf die „badende Venus“, ein Motiv, das von der Antike bis ins 19. Jahrhundert tradiert wurde.

Die Spiegelmetapher – das Wasserbecken als „Spiegel der Venus“ – verweist zudem auf Darstellungen wie Velázquez' und Rubens'„Venus vor dem Spiegel“. Der Akt des Sich-selbst-Betrachtens unterstreicht den Narzissmus der Figur und macht deutlich, dass ihre Schönheit keinen dialogischen, sondern einen selbstreferenziellen Charakter besitzt. Schönheit wird nicht als Beziehung, sondern als autonomer Wert verstanden.

Auch frühere Beschreibungen der Baronesse greifen auf kunsthistorische Idealtypen zurück: ihr „griechisches Profil“, der „vollkommene Ebenmaß“-Körper und der Vergleich mit antiken Skulpturen verweisen auf klassizistische Schönheitsnormen. Gleichzeitig wird diese Idealisierung durch ihre künstliche Selbstinszenierung (Pudern, Schminken, auffällige Kleidung) gebrochen, was auf eine moderne, dekadente Verzerrung klassischer Ideale hindeutet.

Neben der antiken Venus greift der Text explizit auf die mittelalterliche Frau-Venus-Tradition zurück. Der Erzähler verweist einleitend auf die Legenden von Frau Venus als „arger Teufelin“, die Menschen ins Verderben zieht. Diese Tradition ist besonders aus der Tannhäuser-Sage bekannt, in der Venus als Gegenspielerin christlicher Erlösung erscheint.

Der direkte Bezug auf Heinrich Heine Gedicht „Der Tannhäuser“ wird am Ende des Textes deutlich, wenn der Erzähler beim sexuellen Übergriff der Baronesse Verse zitiert, die Tannhäusers Abscheu vor Venus’ Umarmung ausdrücken. Diese Szene markiert den Wendepunkt: Was zuvor ästhetische Faszination war, schlägt in existenzielles Grauen um. Venus wird hier nicht mehr als Kunstbild, sondern als körperlich reale, fordernde Macht erfahren.

Damit aktualisiert der Text das mittelalterliche Motiv der gefährlichen Weiblichkeit, die den Mann von Pflicht, Vernunft und gesellschaftlicher Ordnung wegzieht. Die Baronesse wird zur Verkörperung einer unchristlichen Lebensform, die nicht integriert, sondern zerstört.

Literarisch steht „Frau Venus“ an der Schnittstelle von poetischem Realismus, Décadence und spätromantischer Symbolik. Die detailreichen Natur- und Raumbeschreibungen, die psychologische Selbstreflexion des Erzählers und die moralische Distanz entsprechen realistischen Erzählkonventionen. Gleichzeitig durchzieht den Text eine symbolische Überhöhung der Ereignisse, die über bloße Wirklichkeitsdarstellung hinausgeht.

Die Baronesse ähnelt Typen der Femme fatale, wie sie im späten 19. Jahrhundert zunehmend auftreten: schön, autonom, emotional ungebunden, spielerisch grausam. Anders als in naturalistischen Texten wird ihre Wirkung jedoch nicht sozial, sondern mythologisch erklärt. Sie ist weniger Produkt ihrer Umwelt als zeitloses Prinzip.

Auch der Gegensatz zwischen Kunst und Leben ist literarisch zentral: Der Erzähler kann die Baronesse nur ertragen, solange er sie „rein künstlerisch“ betrachtet – als ästhetisches Objekt. Sobald sie Anspruch auf reale Nähe erhebt, zerbricht dieses Verhältnis. Der Text reflektiert damit die Grenzen ästhetischer Wahrnehmung und die Gefahr, Kunst mit Leben zu verwechseln. Die Baronesse wird als lebendige Venus inszeniert, deren Schönheit und Freiheit faszinieren, aber zugleich destruktiv wirken. Der Text kritisiert nicht nur eine bestimmte Frauenfigur, sondern reflektiert grundsätzliche Spannungen zwischen Sinnlichkeit und Moral, Kunst und Leben, Heidentum und Christentum. In dieser Spannung entfaltet sich seine ästhetische und ideengeschichtliche Tiefe.

Die Erklärung der von Eichendorff verzauberten Wirklichkeit

Beide Frauenfiguren – Bianka und die Baronesse Magna – werden in Mannhardts Erzählungen durch den Erzählrahmen aufeinander bezogen und verglichen, sodass die beiden Texte der „Erzählungen aus den Bädern von Lucca“ eine Einheit darstellen. Da Storm sich bei seiner redaktionellen Arbeit für den Westermann-Verlag nicht durchsetzen konnte und Westermann nur die erste Erzählung veröffentlichte, wurde dieser Bezug zerstört.

In seiner Einleitung zu Mannhardts „Geschichte eines faux menage“ schreibt Storm: „Das Interesse an der Erzählung wird dadurch gesteigert, daß wir es hier nicht etwa mit einer Dichtung, sondern mit der Niederschrift von Erlebtem zu tun haben.“ Storm unterscheidet zwischen Dichtung und Erlebnis, denn seiner Ansicht nach ist es „kein Schriftsteller von Fach, aber eine bedeutend ausgeprägte Persönlichkeit, die uns hier erzählt“.

Storm unterscheidet also zwischen Dichtung als einer Form literarischer Gestaltung und Erlebnis als eine tatsächliche, sinnliche Erfahrung.

Betrachtet man aber die Dichtung Eichendorffs als Quelle der vermeintlichen Erlebnisschilderung Mannhardts, so wird deutlich, dass Storms begriffliche Differenzierung zu kurz greift. Denn Mannhardts Texte sind geordnet, verdichtet, ausgewählt und sprachlich geformt; Erlebnisse werden zum zwar zum Ausgangspunkt der Dichtung, aber in der Dichtung werden sie verändert, verallgemeinert oder symbolisch überhöht. Deshalb ist Dichtung nicht mit einem Erlebnis gleichzusetzen – selbst dann nicht, wenn sie autobiografisch wirkt. Dichtung kann das Erlebnis poetisch darstellen oder erzeugen. Die künstlerische Gestaltung von Erfahrungen, Gedanken oder Fantasien zielt auf Sinn, Wirkung und Bedeutung beim Leser oder Zuhörer.

Was Storm meint, lässt sich eher als Unterschied zwischen romantischer und realistischer Erzählkunst beschreiben, die sich vor allem in ihrem Weltbild, ihren Zielen und ihren Darstellungsmitteln unterscheidet.

In Eichendorffs „Marmorbild“ wird die Welt wird als geheimnisvoll, vieldeutig und verzaubert dargestellt. Der Erzähler betont Gefühl, Fantasie, Traum, Sehnsucht und Innerlichkeit. Florio erscheint zerrissen zwischen Realität und Ideal, Alltag und Transzendenz. – Mannhardts toskanische Welt wird als objektiv erfassbar und gesetzmäßig gesehen. Er betont Vernunft, Erfahrung und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Seine Figuren sind geprägt durch soziale Verhältnisse, Herkunft und Zeitumstände.

Eichendorff will über die Realität hinausweisen und verborgene Wahrheiten andeuten. Er schafft Kunstwelt als Gegenwelt zur nüchternen Wirklichkeit. Seine Schilderungen sind keine getreuen Abbildungen, sondern poetische Verklärungen. – Mannhardt zeigt die Ereignisse wirklichkeitsnah, aber künstlerisch gestaltet. Seine kritische, oft nüchterne Beobachtung des Alltags ist keine Idealisierung, aber auch keine bloße Kopie der Realität.

Erzählweise und Sprache Eichendorffs zeigen offene, fragmentarische Strukturen, bildhafte, symbolische, oft musikalische Elemente und verwenden Ironie, Mehrdeutigkeit, Vermischung von Wirklichkeit und Fantasie. – Mannhardts Texte sind chronologisch und logisch aufgebaut, weisen eine klare, präzise, sachliche Sprache auf und zeichnen sich durch detailreiche und genaue Beschreibungen aus.

Eichendorffs Themen und Motive sind Nacht, Traum, Natur, Tod, Liebe, Einsamkeit, Wanderschaft; er schildert Märchenhaftes, Mythisches, Übernatürliches und zeichnet Künstler- und Außenseiterfiguren. – Mannhardt hingegen gestaltet alltägliche Lebenssituationen, thematisiert Familie, Arbeit, Ehe, Gesellschaft, benennt Konflikte des Bürgertums, soziale Normen und wirtschaftliche Zwänge.

In der Romantik wird Wirklichkeit überschritten oder verfremdet, fantastische Elemente sind selbstverständlich integriert. Im Realismus wird Wirklichkeit beobachtet, geordnet und erklärt, fantastische Elemente werden vermieden oder rational erklärt. Kurz: Romantik sucht das Außergewöhnliche, Geheimnisvolle und Emotionale. Realismus zeigt das Gewöhnliche, Konkrete und Gesellschaftliche.

Damit entsprechen Mannhardts Texte eigentlich den Forderungen, die Storm an realistisches Erzählen stellt. Das erklärt auch, warum er sich bei seiner gründlichen Lektüre der Manuskripte zu einer eignen Novelle anregen ließ und ein Konzept skizzierte.

Die beiden Texte von Mannhardt (der Anfang der „Geschichte eines faux menage“ ) und Storm (Entwurf zu einer „Florentiner Novelle“) thematisieren jeweils die Begegnung eines männlichen Ich-Erzählers mit einer jungen Frau in einer fremden Umgebung. Trotz zahlreicher motivischer Parallelen unterscheiden sie sich deutlich in ihrer inhaltlichen Akzentuierung und in ihrer sprachlich-stilistischen Gestaltung.

In beiden Texten befindet sich der Erzähler in einer Pension in Florenz und erlebt dort eine Phase der Einsamkeit. Die fremde Umgebung, der winterliche Monat Februar sowie die nüchterne Atmosphäre der Unterkunft bilden in beiden Fällen den äußeren Rahmen der Handlung. In dieser Situation tritt eine junge Frau in das Blickfeld des Erzählers, die ebenfalls allein zu sein scheint. Das Motiv der Musik spielt in beiden Texten eine zentrale Rolle: Das Klavierspiel der Frau wird jeweils zum Auslöser einer Annäherung und schafft einen gemeinsamen Erfahrungsraum, in dem sich die Beziehung der beiden Figuren entwickelt.

Trotz dieser Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die Beziehungen grundlegend. In Mannhardts Text verläuft die Annäherung kontinuierlich und harmonisch. Die junge Frau wird als außergewöhnlich schön, offen und gebildet beschrieben; sie sucht aktiv das Gespräch und zeigt deutliches Interesse am Erzähler. Die regelmäßigen Gespräche am Kaminfeuer und die zunehmende Vertrautheit vermitteln den Eindruck einer sich stabilisierenden Beziehung. Der Erzähler deutet ihr Verhalten als Zeichen gegenseitigen Gefallens und betont ihre Einsamkeit, wodurch die Nähe zwischen beiden Figuren plausibel und fast selbstverständlich erscheint.

Demgegenüber bleibt die Beziehung in Storms „Florentiner Novelle“ von Distanz und Ungewissheit geprägt. Die junge Frau erscheint geheimnisvoll und innerlich verschlossen. Zwar kommt es zu gemeinsamen Momenten – etwa beim Kaffee am Kamin oder während ihres Klavierspiels –, doch ein echtes Näherkommen findet nicht statt. Die Gespräche bleiben oberflächlich, und der Erzähler reflektiert immer wieder seine eigenen inneren Hemmungen. Zudem ist er durch Gedanken an seine Ehefrau und sein Kind emotional gebunden, was eine tiefere Annäherung zusätzlich verhindert. Die Frau wird weniger als konkrete Persönlichkeit dargestellt, sondern vielmehr als rätselhafte Erscheinung, die sich einer eindeutigen Deutung entzieht.

Diese inhaltlichen Unterschiede spiegeln sich auch in der sprachlichen Gestaltung wider. Mannhardts Erzählweise ist ruhig, linear und klar strukturiert. Die langen, geordneten Sätze und die detaillierten äußeren Beschreibungen entsprechen einer realistischen Darstellungsweise, die auf Nachvollziehbarkeit und Anschaulichkeit abzielt. Der Erzähler berichtet überwiegend beobachtend und vermeidet tiefgehende innere Konflikte.

Storm hingegen verwendet eine stark subjektive und psychologisch geprägte Sprache. Gedankenstriche, Einschübe und assoziative Gedankengänge lassen den Text fragmentarisch wirken und geben Einblick in die innere Zerrissenheit des Erzählers. Die Wahrnehmung der Frau ist von Unsicherheit und vorsichtiger Annäherung bestimmt; vieles bleibt angedeutet und unausgesprochen. Dadurch entsteht eine dichte, melancholische Atmosphäre, die typisch für Storms poetischen Realismus ist.

Beide Texte teilen eine ähnliche Ausgangssituation und zentrale Motive, verfolgen jedoch unterschiedliche erzählerische Ziele. Mannhardt schildert eine realistische, kommunikative Begegnung, die auf Nähe und Verständigung ausgerichtet ist. Storm hingegen konzentriert sich auf das Scheitern oder Ausbleiben einer Annäherung und macht die innere Distanz zum zentralen Thema.

Dass Storm seine Skizze geplanten „Florentiner Novelle“ nicht weiter ausgeführt hat, erklärt Dieter Lohmeier (ohne Kenntnis der zweiten Erzählung „Frau Venus“) folgendermaßen:

Was Storm diese Geschichte als Novellenstoff geeignet erscheinen ließ, war vermutlich zunächst einmal jene psychologisch vielschichtige Situation, die der Titel von Mannhardts Erzählung signalisiert: der »faux menage«, das scheinbar eheliche Zusammenleben, das in Wirklichkeit keines ist, sowie weiterhin die Tatsache, daß eben diese an sich unwahrscheinliche Situation auf durchaus plausible Weise zustande kommt. Weiterhin dürfte es Storm angesprochen haben, daß hier, wie in Veronica und Schweigen, die Aufhellung der Vergangenheit im vertrauensvollen Gespräch die Voraussetzung für ein erfülltes Glück schafft, jedenfalls bei Lothar, und daß das Verhalten des Beichtvaters, ähnlich wie ebenfalls in Veronica, Anlaß zur Kritik an der katholischen Kirche bot. Daß Storm den Gedanken hatte, die auf diesem Stoff aufbauende Novelle an ihrem ursprünglichen Schauplatz spielen zu lassen, ist nicht verwunderlich, denn damit war die Zwangslage Biankas und damit wiederum das Zustandekommen des »faux menage« besser zu begründen als mit einer Transponierung in die vertraute Umgebung. So konnte er wohl ohne große Vorarbeiten beginnen, die einleitenden Passagen mit den ersten Begegnungen der beiden Hauptfiguren niederzuschreiben, indem er sich recht eng an die Vorlage anlehnte. Was Storm dann aber bewogen hat, die Arbeit nicht weiterzuführen, ist unbekannt. Möglicherweise war ihm der von Heyse gesandte Baedeker denn doch zu wenig Hilfe, die konkrete Anschauung der Örtlichkeiten und die stimmigen Details zu gewinnen, die zum Realismus seiner reifen Erzählkunst gehörten. Vielleicht ist ihm aber auch bewußt geworden, daß er bei der Fortführung des Anfangs vor zwei Schwierigkeiten stehen würde, von denen er die eine selbst verursacht hatte, während die andere der Vorlage anzulasten war. Indem er nämlich die unbekannte Engländerin im Unterschied zur Vorlage nicht als auf unschickliche Weise unbefangen erscheinen ließ und dem Erzähler damit den Grund nahm, auf die Annäherung mit Reserviertheit und Unbehagen zu reagieren, und indem er den Erzähler selbst als jungen Ehemann einführte, beraubte er sich wohl von vornherein der Möglichkeit, die Geschichte des faux menage so vielschichtig anzulegen wie die Vorlage; der Erzähler wäre wohl auf die Rolle des wohlwollenden Beobachters und Beschützers reduziert worden, sein Zusammenleben mit der Engländerin wäre zwar in den Augen der Außenstehenden weiterhin anstößig geblieben, in sich selbst aber ganz unproblematisch. Die Schwäche der Vorlage selbst hingegen lag darin, daß ihr Schluß zum Novellenstoff wesentlich weniger geeignet war als der Anfang und die zentrale Situation. Eine Entwicklung der Handlung nach den Strukturgesetzen der Novelle wäre nämlich nur möglich gewesen, wenn die weibliche Hauptfigur die unerschütterliche Sicherheit ihrer Liebe zu dem unerreichbaren italienischen Geliebten verloren und dann nicht nur aus materieller Not, sondern aus enttäuschter Liebe oder gekränktem Stolz den Tod gesucht hätte, d. h.: wenn sie selbst überhaupt erst in einen inneren Konflikt geraten wäre. Anlaß und Auslöser für diesen Konflikt hätte wohl am ehesten der Erzähler sein können – aber dann hätte dieser so stark in die Entwicklung verstrickt sein müssen wie der Lothar der Vorlage; der wohlwollende Beschützer, als den Storm ihn anscheinend anlegte, hätte dazu nicht ausgereicht. (S. 777f.)

Hier schließen sich die kommentierten Editionen der beiden Erzählungen Mannhardts und der Skizze Storms an:

Julius Mannhardt: Geschichte eines faux ménage

Theodor Storm: Florentiner Novelle

Literatur

Für die Kommentare habe ich dankbar Informationen und Dokumente von der Homepage Thomas H. A. Becker: Julius Mannhardt: sein Leben 1834-1893 verwendet.

https://sprecher-becker.de/julius-mannhardt/

Joseph von Eichendorff

Aus dem Leben eines Taugenichts und das Marmorbild. Zwei Novellen, nebst einem Anhange von Liedern und Romanzen von Joseph Freiherrn von Eichendorff. Berlin, 1826.

Heinrich Heine

Heinrich Heine: Reisebilder. 3. Theil. Italien. Hamburg 1830, II. Die Bäder von Lucca.

Heinrich Heine: Neue Gedichte. Hamburg: Hoffmann und Campe 1844.

Theodor Storm

Theodor Storm, Sämtliche Werke in 4 Bänden, hrsg. von Karl Ernst Laage und Dieter Lohmeier. Bd. 4, Frankfurt a. M. 1988.

– Florentiner Novelle. (S. 291-293.)

– Erzählungen aus den Bädern von Lucca. (S. 410.)

Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius. Eine kritische Anthologie von Theodor Storm. Erste illustrierte Ausgabe. Mit Holzschnitten nach Original-Zeichnungen von Hans Speckter ausgeführt von H. Kaeseberg. Leipzig 1875.