Caroline von Plechow oder Die Verfolgung von Wilhelmshaven nach Kopenhagen

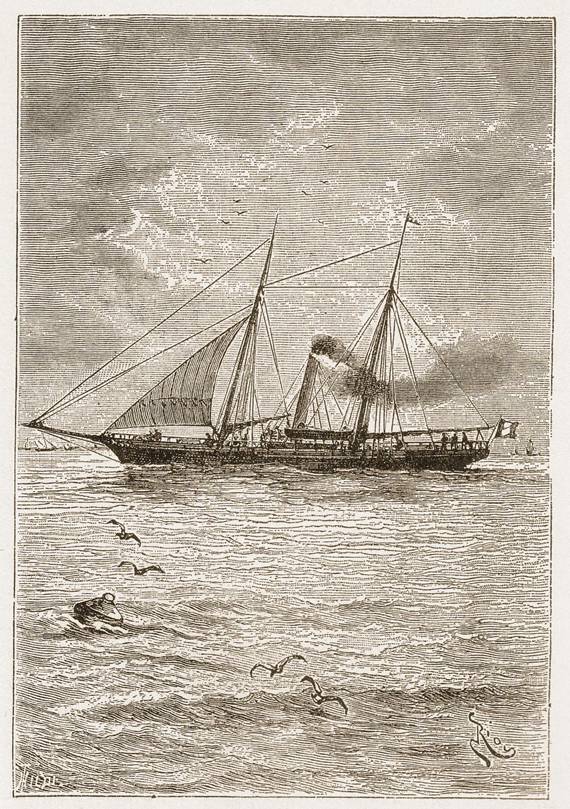

3 Die >Saint Michel<

Die Brüder Verne führten ihre Gäste nach Beendigung des gemeinsamen Abendessens über ihre Yacht, um – nicht ohne Stolz – Bau, Maschinen, Besegelung und Ausrüstung vorzuführen.

Die >Saint Michel< war 1876 in Havre von der Firma Jollet & Babin für 100.000 Francs gebaut worden. Das ganz aus Eisen konstruierte Schiff ist als Goelette getakelt und ähnelt mit ihren zwei Masten einer jener Eidergalioten, denen die Gesellschaft auf ihrer Reise nach Kopenhagen noch häufig begegnen sollte. Der Rumpf ist durch fünf wasserdichte Schotten getrennt, was dem Schiff außerordentliche Sicherheit verleiht. Die Maschine ist nach dem Compound-System mit zwei ungleich großen Dampfzylindern gebaut, hat Oberflächenkondensation und wurde von dem berühmten Marineingenieur Normand entworfen. Sie leistet fünfundzwanzig indizierte Pferdestärken á dreihundert Meterkilogramm, was etwas über einhundert effektiven Pferdekräften entspricht.

Die Maschine verleiht der >Saint-Michel< unter Volldampf eine Geschwindigkeit von beinahe 10 Knoten in der Stunde. Das Schiff ist aber so reichlich mit Segelwerk versehen, dass es, falls Maschine oder Schraube je ein Unheil träfe, auch ohne Hilfe des Dampfes bei günstigem Wind eine Schnelligkeit von 7 bis 8 Knoten erreichen kann.

Diese außerordentlich schnittige Dampfjacht kauften die Brüder Verne im Jahre 1876 von dem Marquis de Préaulx für immer noch 55.000 France. Sie ist, wie wir schon gehört haben, 33 Meter lang und 98 Registertonnen groß, d.h. 67 Tonnen nach der Bemessung des französischen Yachtclubs.

Fachleute haben den Vernes mehrfach die technische Solidität und die ausgezeichneten nautischen Eigenschaften bestätigt, die es erlauben, auch dem schlimmsten Sturm zu trotzen.

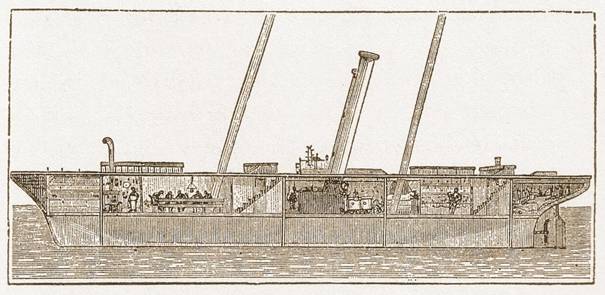

Neben dem technischen Raffinement zeugt die gediegene Einrichtung von guten Geschmack; auf Bequemlichkeit wurde der größte Wert gelegt, soweit dies unter den natürlichen räumlichen Grenzen überhaupt möglich war. Den mittleren Raum, zu dem eine Treppe von Deck herunter führt, nehmen Maschine, Kessel und Kohlenvorrat ein; davor befinden sich Kapitänskajüte und Vorratskammer. Durch einen schmalen Gang, der beide Räume trennt, gelangt man in den Salon, der als Speisesaal dient, wobei die Bezeichnung „Saal“ unter den beengten Verhältnissen auf der nur etwas mehr als 4 Meter breiten Yacht eher symbolisch gemeint ist. Ganz vorne befinden sich Küche und Arbeitslogis mit den Kojen für die 10 Männer Besatzung. Das sind neben dem Kapitän Ollive ein Maschinist, zwei Heizer, ein Obersteuermann, drei Matrosen und ein Schiffsjunge; nicht zu vergessen Paul Arago, den Koch und nach dem Kapitän bestimmt wichtigsten Mann an Bord.

Jean Baptist Ollive, ein Mann von 45 Jahren, ist von der kleinen Insel Trentemoult gebürtig, einem reizenden, mitten in der Loire unterhalb Nantes gelegenen Fleckchen Erde. Die Brüder Verne haben ihre Yacht einem klugen Mann und erfahrenen Seefahrer anvertraut, der mit Umsicht und großer Zuverlässigkeit das Schiff und die Mannschaft führt. Seine Ausbildung und sein nautisches Wissen hat er bei der französischen Marine erworben. Die gesamte Besatzung stammt übrigens aus der Bretagne, auch der Koch Arago.

Im hinteren Schiffsteil, unterhalb von Schornstein und Brücke, liegen die Kabinen für die Passagiere. Es handelt sich um vier kleine Kajüten, in denen zur Not bis zu acht Personen nächtigen können. Ihre geschmackvolle Einrichtung ist zugleich außerordentlich zweckmäßig gestaltet, wie es zurzeit nur die Franzosen so meisterlich verstehen. Der sie verbindende schmale Mittelgang verlängert sich zum Heck zu einer Treppe, die zwischen Abort und Burschenkammer nach oben führt. Selbst für eine Werkzeug- und Waffenkammer ist dort noch Platz.

Die beiden deutschen Gäste verhehlten ihr Erstaunen nicht, als sie diese Fülle der zweckmäßigen und dabei auch schönen Einrichtungen der Yacht von den Brüdern Verne gezeigt bekamen; schließlich beglückwünschten sie die Franzosen zu ihrem außerordentlich praktischen Schiff; die Brüder nahmen diese Glückwünsche mit sichtlichem Stolz entgegen. Kapitän Ollive unterbrach den Rundgang und meldete, dass der erwartete Passagier angekommen sei. Man begab sich an Deck.

Am Kai stand ein kleiner untersetzter Mann, dessen Kopf merkwürdig groß im Verhältnis zum Körper wirkte. Verstärkt wurde dies Missverhältnis noch durch die nach oben und hinten gekämmten glatten Haare, die kräftig und von dunkler Farbe waren. Der Mann trug ein wohl gepflegtes kleines Schnurrbärtchen und blickte unsicher zu den vier Männern herüber. Eine schmale Nickelbrille verstärkte den Eindruck einer gewissen gewollten Distanziertheit.

„Ah, Monsieur May, n’est-ce pas? Soyez le bienvenue!“ sagte Jules und half dem Neuankömmling über die Reling.

„Carl May, Redakteur aus Dresden, meine Herren.“ stellte dieser sich in geläufigem Französisch vor, dem man allerdings deutlich die sächsische Herkunft des Sprechers anmerkte. Man schüttelte sich die Hände. Jules stellte die Deutschen vor und fragte May:

„Könnten Sie sich bereit erklären, Monsieur, uns statt auf einer Lustfahrt entlang der jütischen Küste auf eine Verbrecherjagd nach Kopenhagen zu begleiten?“

„Nun, die geschäftlichen Dinge lassen sich so oder so besprechen“, reagierte der Sachse gelassen und stellte seine Reisetasche auf die Decksplanken.

„Sie wissen, dass ich meine Romane auch auf dem deutschen Markt mit Erfolg verkaufe,“ begann Jules. „Allerdings könnten die Geschäfte noch besser gehen, wenn meine neuen Erzählungen vor ihrem Druck in Buchform als Zeitschriftenabdrucke veröffentlicht würden“, nicht wahr Monsieur May?“

Der kleine Sachse nickte und erklärte lebhaft: „Dieser Markt hat in Deutschland ein beachtliches Ausmaß angenommen; die vielen Familienzeitschriften können sich trotz der Konkurrenz durch die Kolportage gut behaupten.“

„Eben deshalb“, fuhr Jules fort, „riet mir mein Verleger, ich solle mir ein renommiertes Blatt suchen, das Erfolg versprechend für mich tätig sein könnte.“

„Wir werden bestimmt eine fruchtbare Basis für unsere Zusammenarbeit finden“, sagte May.

Paul wollte sich die Unterbringung des neuen Passagiers kümmern und darum, dass ihm noch eine Kleinigkeit zu essen gereicht würde. Die beiden verschwanden unter Deck; in der Zwischenzeit erklärte Jules den beiden anderen, was es mit dem kleinen Sachsen für eine Bewandtnis habe.

„Der Redakteur May, er gibt im Verlag Adolph Wolf, Dresden die Zeitschrift ‘Weltspiegel’ heraus, wurde mit von verschiedenen Seiten als zuverlässiger und gebildeter Mann empfohlen. Er soll meine neuen Werke ins Deutsche übersetzen und für einen Vorabdruck in Fortsetzungen einrichten.“

„May, May.“ überlegte von Rochow. „Ja, ich habe von ihm eine Erzählung im ‘Deutschen Hausschatz’ gelesen. Spielt im Orient, spannende Geschichte. Kann gut schreiben, der Mann.“

Schwedenow sagte nicht und schaute nachdenklich in die Takelage. Pötsch kam an Deck, um mit dem Grafen noch einige praktische Einzelheiten zu klären; der Leutnant war noch einmal zu Admiral von Plechow bestellt, um einige notwendige Reisedokumente in Empfang zu nehmen. So gingen die Männer auseinander, nicht ohne sich für den späteren Abend zu einem gemeinsamen Umtrunk verabredet zu haben.

Es war spät geworden; die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden; ein mildes Dämmerlicht lag über dem Hafen, als die Männer sich im Salon der >Saint Michel< zusammenfanden. Herr May war von Jules über die Ereignisse der letzten Stunden informiert worden und schien ganz Feuer und Flamme wegen des in Aussicht gestellten Abenteuers zu sein. Jules bat ihn, von seiner Arbeit zu erzählen.

Der Sachse räusperte sich. „Sie haben sicher schon von Monsieur Verne gehört, dass ich als Redakteur der Zeitschrift ‘Weltspiegel’ arbeite. Daneben schreibe ich Reiseerzählungen für ‘All-Deutschland’ und den ‘Deutschen Hausschatz’. Einige weitere Erzählungen habe ich in Buchform veröffentlicht.“

„Oh, dann sind Sie ja ein Konkurrent meines Bruders“, lachte Paul.

„Nein, nein“, wehrte der kleine Sachse ab und errötete. „Mit dem berühmten Jules Verne will ich mich auf keinen Fall vergleichen.“

„Und was sind das für Werke?“ fragte Schwedenow; „Sie müssen meine Unkenntnis entschuldigen, aber ich lese nur selten Reiseliteratur.“

„Ich habe einen Kriminalroman und historische Erzählungen verfasst; der erste größere Roman erschien unter dem Titel „Scepter und Hammer“ und behandelt die kriegerischen Auseinandersetzungen zweier verfeindeter Länder.“

„Hatten Sie bei dieser Arbeit bestimmte Länder im Sinn, wollten sie etwas über die neueste politische Entwicklung schreiben?“ fragte Schwedenow.

„Ja und nein; ich habe darin die leidvollen Erfahrungen verarbeitet, die wir Deutschen vor der staatlichen Vereinigung unseres Vaterlandes machen mussten. Die Erzählung spielt aber in einem erfundenen Reich, in einem in einen Nord- und in einen Südstaat geteilten Land.“

„Wie früher Deutschland!“ warf von Rochow ein.

„So ähnlich; ich habe mich lediglich für die Schilderung der Einzelheiten der unterschiedlichen Erscheinungsbilder bedient, die wir in der jüngsten Geschichte Preußens und in Österreichs zur Genüge vorfinden.“

„Wollen Sie auch weiterhin die großen politischen Veränderungen unserer Zeit als Stoffe für Ihre Romane benutzen, so wie mein Landsmann Theodor Fontane?“ fragte Schwedenow.

„Nein, mich interessieren mehr fremde Länder und ihre Menschen. So habe ich eine Reihe von Erzählungen geschrieben, die in den Vereinigten Staaten von Nordamerika spielen, und in denen ich von meinen Erfahrungen mit den dortigen Ureinwohnern berichte.“

„Dann schreiben sie also wie Balduin Möllhausen?“ fragte von Rochow.

„Da können Sie recht haben, mein Herr“, bestätigte May die Vermutung des Leutnants.

„Und welche Pläne verfolgen Sie für die Zukunft?“ wollte Schwedenow wissen.

„Zurzeit arbeite ich an einem umfangreichen Romanzyklus, der im Orient spielt. In ihm will ich einiges über den Kranken Mann am Bosporus schreiben, über Verwirrungen und Intrigen, Kämpfe, Abenteuer und dergleichen Ereignisse, die augenblicklich vom Publikum mit Interesse aufgenommen werden. Außerdem schreibe ich Erzählungen, die in Nordamerika spielen und von dem dortigen Kampf des roten Mannes ums Überleben berichten.“

„Wenn ich Sie recht verstehe,“ sagte Schwedenow, „dann spielt die Technik und ihr außerordentlicher Fortschritt, der unsere Zeit in Atem hält, in Ihren Erzählungen nicht die Rolle, die sie in den Romanen von Monsieur Verne hat?“

„Nein, ganz und gar nicht. Ich beschreibe fremde Länder und Kulturen; mich interessieren die Menschen und ihr Schicksal in allen Kontinenten.“

„Dann haben Sie alle diese Länder bereist, über die Sie schreiben?“

Der Sachse räusperte sich erneut und fuhr nach einer Pause zunächst mit leiser Stimme, dann immer bestimmter fort:

„Ich wurde als Sohn blutarmer Webersleute geboren; man hielt mich für begabt, ich sollte studieren. Aber für Gymnasium und Universität gab es keine Spur von Mitteln. Da nahm ich mein Leben selbst in die Hand, verdingte mich als Sprachlehrer in den Staaten und machte mich schließlich unabhängig von aller Zivilisation.“

„Sie wurden also ein Self-made-man, so nennen das doch die Amerikaner?“

May nickte. „Sie haben auch die Staaten besucht?“ fragte er, und Schwedenow glaubte, so etwas wie Besorgnis in seiner Stimme bemerkt zu haben.

„Nein, nein. In den Staaten war ich noch nicht.“

Der Sachse schien sichtlich erleichtert und setzte seine Ausführungen fort:

„In der unberührten Natur unter den so genannten Wilden lernte ich frei als Mann zu leben und mich zu behaupten. So sammelte ich die Erfahrungen und Kenntnisse, die ich heute für meine Romane und Erzählungen verwerten kann.“

Man bat May, etwas über die Indianer Nordamerikas zu erzählen, und dieser willigte gerne ein. Die französischen Gastgeber ließen Paul Arago einige Flaschen dunklen Rotwein aus Béarn – Jahrgang 1877 – herbeischaffen, dem alle kräftig zusprachen.

„Immer fällt mir“, begann der Sachse mit akzentuierter Stimme, „wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein; dies hat, so sonderbar es erscheinen mag, doch seine Berechtigung. Mag es zwischen beiden noch so wenig Punkte des Vergleichs geben, sie sind einander doch ähnlich in dem einen, dass man mit ihnen, allerdings mit dem einen weniger als mit dem andern, abgeschlossen hat: Man spricht von dem Türken kaum anders als von dem ‘kranken Mann’, während jeder, der die Verhältnisse kennt, den Indianer als den ‘sterbenden Mann’ bezeichnen muss.“

„Sehen Sie das nicht zu düster?“ unterbrach Jules die Erzählung. „Sollte es wirklich so schlecht um die Zukunft der indianischen Völker bestellt sein?“

„Ja, die rote Nation liegt im Sterben! Vom Feuerland bis weit über die nordamerikanischen Seen hinauf liegt der riesige Patient ausgestreckt, niedergestreckt von einem unerbittlichen Schicksal, welches kein Erbarmen kennt. Er hat sich mit allen Kräften gegen dasselbe gesträubt, doch vergeblich; seine Kräfte sind mehr und mehr geschwunden; er hat nur noch wenige Atemzüge zu tun, und die Zuckungen, die von Zeit zu Zeit seinen nackten Körper bewegen, sind die Konvulsionen, welche die Nähe des Todes verkündigen.“

„Ist er denn Schuld an seinem frühen Ende? Hat er es etwa verdient?“ fragte Leutnant von Rochow.

„Wenn es richtig ist, dass alles, was lebt, zu Leben berechtigt ist, und dies sich ebenso auf die Gesamtheit wie auf das Einzelwesen bezieht, so besitzt der Rote das Recht, zu existieren, nicht weniger als der Weiße und darf wohl Anspruch erheben auf die Befugnis, sich in sozialer, in staatlicher Beziehung nach seiner Individualität zu entwickeln.“

„Man behauptet aber, der Indianer besitze nicht die notwendigen Staaten bildenden Eigenschaften.“ warf Paul ein. „Ist das wahr?“

„Ich sage nein! will aber keine Behauptung aufstellen, da es nicht meine Absicht ist, die Frage in gelehrter Weise zu beantworten. Ich weiß nur, was ich gesehen habe. Es ist ein grausames Gesetz, dass der Schwächere dem Stärkeren weichen muss; aber da es durch die ganze Schöpfung geht und in der ganzen irdischen Natur Geltung hat, so müssen wir wohl annehmen, dass diese Grausamkeit entweder eine nur scheinbare oder einer christlichen Milderung fähig ist, weil die ewige Weisheit, welche dieses Gesetzt gegeben hat, zugleich die ewige Liebe ist.“

„Aber Monsieur May, dürfen wir denn behaupten, dass in Beziehung auf die aussterbende indianische Rasse eine solche Milderung stattgefunden hat?“ fragte Jules.

„Es war nicht nur eine gastliche Aufnahme, sondern eine beinahe göttliche Verehrung, welche die ersten ‘Bleichgesichter’ bei den Indsmen fanden. Welcher Lohn ist letzteren dafür geworden, meine Herren?"

Hier machte der kleine Mann eine bedeutungsschwere Pause, in der alle schweigen dasaßen. Dann fuhr er in diese Stille hinein fort:

"Ganz unstreitig gehört diesen das Land, welches sie bewohnten; es wurde ihnen genommen. Welche Ströme Blutes dabei geflossen und welche Grausamkeiten vorgekommen sind, das weiß ein jeder, der die Geschichten der ‘berühmten’ Conquistadores gelesen hat. Nach dem Vorbilde ist dann später weiter verfahren worden.

Der Weiße kam mit süßen Worten auf den Lippen, aber zugleich mit dem geschärften Messer im Gürtel und dem geladenen Gewehr in der Hand. Er versprach Liebe und Frieden und gab Hass und Blut. Der Rote musste weichen, Schritt um Schritt, immer weiter zurück. Man kaufte ihm sein Land ab, bezahlte es aber entweder gar nicht oder mit billigem und wertlosen Tauschwaren. Aber das schleichende Gift, das ‘Feuerwasser’, das brachte man ihm desto sorgfältiger bei, dazu Blattern und andere Krankheiten, welche ganze Stämme töteten und Landstriche entvölkerten. Wollte der Rote sein gutes Recht geltend machen, so antwortete man ihm mit Pulver und Blei, und er musste den überlegenen Waffen der Weißen weichen. Darüber erbittert, rächte er sich nun an dem einzelnen Bleichgesichte, welches ihm begegnete, und die Folge davon waren dann stets förmliche Massacres, welche unter den Roten angerichtet wurden.

Dadurch ist er, ursprünglich ein stolzer, kühner, tapferer, wahrheitsliebender, aufrichtiger und seinen Freunden stets treuer Jägersmann, ein heimlich schleichender, misstrauisch, lügnerischer Mensch geworden, ohne dass er dafür kann, denn nicht er, sondern die Weißen sind Schuld daran.“

Nach dieser engagiert vorgetragenen Anklage schwieg die Gesellschaft. Jeder hing seinen Gedanken nach, bis Jules endlich Mays Hand ergriff, sie herzlich drückte und sagte:

„Sie haben mir mit Ihrer Rede aus dem Herzen gesprochen, Monsieur May. Schreiben Sie über diese Menschen, zeichnen Sie ihren Lesern das Bild der Naturvölker so, wie es ist. Sie tun damit nur Gutes.“

Dem stimmten die anderen zu. Sie tranken den letzten Wein aus, und da es spät geworden war, beschloss man, sich schlafen zu legen, da man am nächsten Morgen in aller Frühe aufbrechen wollte.