Caroline von Plechow oder Die Verfolgung von Wilhelmshaven nach Kopenhagen

7 Das Malheur von Kiel

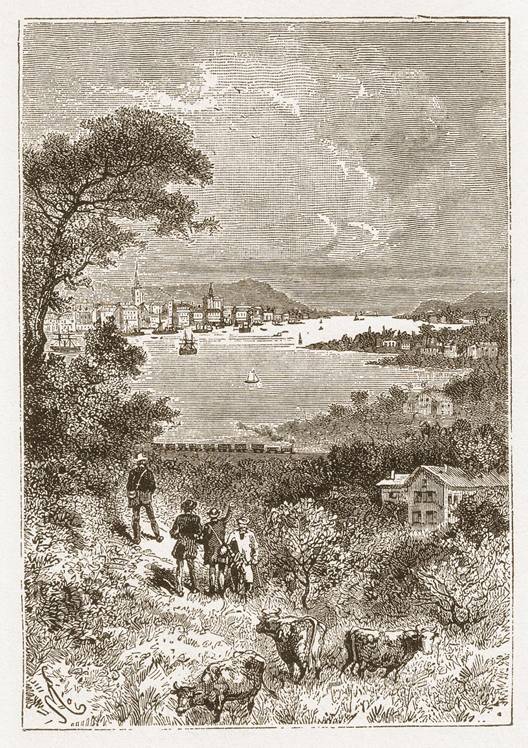

Die Kieler Förde, in die die Yacht mit wieder ausgeschobenem Bugspriet gegen sechs Uhr abends vor Anker ging, ist ohne Zweifel einer der schönsten und sichersten Naturhäfen von ganz Europa. In diesem geräumigen Wasserbecken könnten alle Flotten der Erde Schutz suchen und sogar manövrieren. Kiel, Hauptort der preußischen Provinz Schleswig-Holstein, liegt malerisch am Ende des Kieler Busens mit einem Hintergrund von üppigem Grün. Die traditionsreiche Ansiedlung besteht aus einer Altstadt und einem Ring neuer Stadtteile, die sich seit der Reichsgründung immer mehr vergrößern. Die Altstadt besitzt eine um 1240 erbaute Kirche mit mächtigem Turm, eine katholische Kirche, eine apostolische, eine Baptisten- und eine Methodistenkapelle sowie eine Synagoge. Von den sonstigen Gebäuden ist das königliche Schloss erwähnenswert, im 13. Jahrhundert als Burg gegründet, auf deren Fundamenten 1580 ein Neubau errichtet wurde, der 1838 niederbrannte und dem jetzigen Gebäude Platz machte. Die Bevölkerung beläuft sich auf 100.000 Seelen, davon 5.000 Katholiken und 300 Juden. Industrie und Handel sind in stetigem Aufschwung begriffen; bedeutend ist der Schiffs- und Maschinenbau. Der Seehafen ist der bedeutendste an der deutschen Ostseeküste. Von hier werden regelmäßig Dampfschifffahrtverbindungen nach Königsberg, Danzig, Stettin und Kopenhagen unterhalten. Die Stadt ist Sitz einer Universität, unterhält ein Kunstmuseum und ein zoologisches Museum sowie weitere bedeutende Bildungseinrichtungen.

Im Hafen bestimmen Schuten und Frachtsegler das Bild; kleine dampfbetriebene Hafenschlepper liegen dazwischen, deren Aufgabe es ist, die Schuten zu bewegen. Daneben ankern große Bäderdampfer mit luxuriöser Ausstattung sowie moderne Passagierschiffe für den Fährverkehr nach den skandinavischen Ländern und nach Russland.

Das Vordringen der Dampfschifffahrt ist nicht mehr aufzuhalten und wird zuletzt zu einem gänzlichen Verschwinden der Segelschiffe führen. Ganz ohne Zweifel bedeutet die Dampfschifffahrt auf vielen Routen die Lösung der anstehenden Transportprobleme; diese modernen Schiffe ermöglichen in vielerlei Hinsicht eine bessere Planung und Organisation des preiswerten Transports von Gütern und der pünktlichen Beförderung von Passagieren. Der Verkehr ist nicht mehr abhängig von der Laune der Witterung, man kann Fahrpläne aufstellen, die eine regelmäßige Befahrung der Linien ermöglichen. Der Verfrachtung von Gütern wie dem Transport von Passagieren kann eine bisher nicht bekannte Sicherheit gegeben werden; jeder geschickte Reeder vermag es im Zeitalter der Dampfschifffahrt, klar zu kalkulieren. Nichts bleibt dem Zufall überlassen: Die Umrüstung auf Dampfbetrieb bedeutet durchgehend eine Steigerung der Leistungsfähigkeit: mehr Fracht, schneller reisen, erhöhter Komfort, höherer Gewinn!

Die neusten Daten zeigen uns, welche Leistungssteigerungen durch die Dampfschifffahrt und durch die systematische Ausschöpfung aller technischen Errungenschaften möglich sind. Bestand die Welthandelsflotte 1870 auch nur zu 23 % der Tonnage und wahrscheinlich nur zu einem viel geringeren Prozentsatz der Einheiten aus Dampfern, so hatten diese dennoch vor zehn Jahren bereits der Segelschifffahrt die fettesten Brocken weggeschnappt.

„Hören Sie nur, was die deutsche Schiffbaukunst in den Jahren nach der Reichsgründung zu leisten imstande war“, erklärte von Rochow, der sich wiederum als perfekter Cicerone erwies.

„Im Jahre 1870 wurde die Bark >Dorothea< mit einer Länge von 58 Meter gebaut; bei einem Tiefgang von 6,4 Meter war sie 1033 Bruttoregistertonnen schwer. Übertroffen wurde diese Leistung bereits jetzt, im Jahre 1881, also nur 11 Jahre später, durch das gerade fertig gestellte Vollschiff >Wilhelmine<, das es bei einer Länge von 59 Meter und 5,8 Meter Tiefgang auf sage und schreibe eintausenddreihundertundsiebzehn Bruttoregistertonnen bringt.“

„Das übertrifft in der Tat alle französischen Neubauten der letzten zehn Jahre“, musste Jules einräumen.

„Und das ist noch nicht die Grenze des Wachstums“, fuhr der Leutnant fort, „es sind bereits Schiffe in Planung mit mehr als 100 Meter Länge und über 5000 Bruttoregistertonnen Wasserverdrängung!“

An der anderen Seite der Förde befindet sich das von der Stadt völlig getrennte und mit hohen Mauern umfriedete Arsenal.

Neben einer Fülle von Provinzialverwaltungsämtern beherbergt die Stadt als bedeutender Marinehafen das Kommando der Marinestation der Ostsee, der 1. Werftdivision und der 2. Festungsinspektion, die Inspektion des Torpedowesens, der Marineinfanterie und des Bildungswesens der Marine, die kaiserliche Schiffsprüfungskommission, das Sanitätsamt, eine Kommandantur und den Stab der 9. Gendarmeriebrigade.

Die Kriegshafenanlagen auf der östlichen Seite der Bucht erregen das meiste Interesse der Besucher. Sie bestehen aus der Schiffswerft der Kaiserlichen Marine mit zwei Bassins für Schiffsbau und Schiffsausrüstung (jenes 219 Meter im Geviert mit anschließenden vier Trockendocks, dieses 288 Meter lang und 219 Meter breit, beide durch einen Kanal miteinander verbunden,) sowie diversen weiteren großen Trocken- und Schwimmdocks.

Die Befestigungen des Kriegshafens liegen meistens an Stellen, wo die Kieler Förde Einschnürungen aufweist. Sie bestehen aus den beiden Forts Friedrichsort und Falkenstein auf der schleswigschen und mehreren Strandbatterien auf der holsteinischen Seite; die Einfahrt lässt sich also über Kreuz bestreichen. Die berühmte Kanone – von Preußen 1867 zur Internationalen Pariser Ausstellung geschickt –, die ein Geschoß von zehn Zentnern schleudert, ist auf einer Bastion an der engsten Stelle der Hafeneinfahrt aufgestellt. Ein feindliches Schiff, das diesen Weg zu forcieren suchte, würde binnen weniger Minuten zerschmettert sein. Die Kieler Förde ist also sorgsam und zweckmäßig befestigt.

Die Stadt Kiel ist offen, jedoch geht man mit dem Gedanken um, sie mit detachierten Forts zu umgürten; die Terrainuntersuchungen sind schon beendet.

In Kiel hatte Ernst Pötsch keine Gelegenheit, seine Kochkünste gegen die von Paul Arago in die Waagschale zu werfen, denn die Herrschaften waren von Gouverneur eingeladen worden, bei ihm zu speisen. Also kochten die beiden nur für die Mannschaft. Aber auch bei dieser Arbeit waren sie keineswegs nachlässig, denn sie wussten, dass auch die einfachen Seeleute ihrer Kochkünste würdigen konnten. Außerdem hingen die Zufriedenheit und damit ein Großteil der Leistungsfähigkeit der Besatzung davon ab, was ihnen Tag für Tag aus Aragos Küche aufgetischt wurde. Und vom Essen verstanden die Matrosen aus der Bretagne mehr als jeder deutsche Fahrensmann, sehr viel mehr sogar.

Neben telegraphischen Nachrichten aus Berlin, die für Graf Schwedenow bestimmt waren, interessierte sich die Gesellschaft vor allem für das Arsenal, in dem an diesem Tag vier große Panzerschiffe mit je vier Schornsteinen lagen. Eines davon war infolge des Unfalls, von dem wir bereits in Wilhelmshaven gehört haben, in Reparatur. Die Schiffe waren mit vier groben Geschützen zum Feuern über die Bank ausgerüstet. Daneben ankerten mehrere Kanonenboote mit je einem neuen 24-Zentimeter-Geschütz auf dem Vorderdeck.

Aber die Gesellschaft ließ sich nicht nur von den militärischen Errungenschaften faszinieren; man bewunderte auch den dichten Rahmen herrlicher Bäume, von der die Kieler Förde eingefasst ist. Ulmen, Buchen, Kastanien und Eichen, die oft bis zum Strand hinab gehen, erreichen eine fast unglaubliche Höhe. Zahlreiche Landhäuser schimmern auf den die Bucht umgebenen Hügeln lachend aus dem dunklen Grün hervor. Die verschiedenen Punkte des Hafens sind durch flinke kleine Dampfer in bequeme Verbindung gesetzt. Man kann sich kaum einen freundlicheren Anblick denken als jene schönen Häuser von oft phantastischer Bauart, die das schöne, abwechslungsreiche Ufer schmücken. Ohne Zweifel entwickelt sich dieses bevorzugte Stückchen Erde zum Stelldichein der vornehmen deutschen Gesellschaft, zu einem Brighton Norddeutschlands, aber einem unendlich viel sauberen, schattigeren, waldesgrüneren Platz als jenes Brighton an der englischen Küste, das, von See aus gesehen, durch seine einförmige Dürre der Landschaft eher abschreckt.

Doch wir wollen uns den Ereignissen in der Ostseestadt chronologisch zuwenden.

Nachdem die >Saint Michel< an der Kiellinie – so heißt der lange Kai an der Westseite des Kieler Förde – angelegt hatte, eilte Schwedenow sofort zur preußischen Provinzialverwaltung und sprach beim Direktor der Polizei persönlich vor. Zunächst galt es, über die Ereignisse der letzten Tage Bericht zu erstatten, und der Graf konnte mit Genugtuung feststellen, dass bereits umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Schmuggler- und Mädchenhändlerring eingeleitet worden waren. Denn unabhängig von den Ereignissen in Tönning, so erfuhr Schwedenow, waren die Behörden in der Hauptstadt der nördlichsten deutschen Provinzen bereits seit längerem auf die verdeckten Aktivitäten eines Schmugglerrings aufmerksam geworden, die sich auch auf Kiel ausgeweitet hatten. Ja, der Polizeidirektor sprach sogar von einer Aktion im Hafenbereich, von der er sich einen wichtigen Schlag gegen die Verbrecherorganisation erhoffte und die, wie er sagte „heute Abend mit sicherem Erfolg“ zu Ende geführt werden sollte.

Die Brüder Verne kümmerten sich um die Ausrüstung ihrer Yacht, die für eine Fahrt nach Dänemark mit weiterem Proviant versorgt werden musste. Auch wollte man zusätzliche Kohlen bunkern, um vom Wind möglichst unabhängig zu sein.

Von Rochow eilte zum Hafenkommandanten, um dort zu berichten und sich der weiteren Unterstützung des Unternehmens durch die kaiserliche Marine zu versichern. Man hatte sich verabredet, um 8 Uhr zum Abendessen bei der Hafenkommandantur zusammenzutreffen.

May war inzwischen allein losgegangen, um, wie er sagte, die Leute im Hafen studieren.

Die Zeit verging rasch, bald trafen alle wie verabredet beim Kommandanten ein. May fehlt allerdings, wie Schwedenow misstrauisch feststellte.

Der Kommandant, ein Offizier mittleren Alters und guter Bekannter des Admirals von Plechow, begrüßte sie herzlich; er hatte sich in allen Einzelheiten über die Ereignisse berichten lassen und versprach jede Unterstützung, die in seiner Macht stand. Die Brüder Verne konnten auch diesmal mit Genugtuung feststellen, dass die anwesenden Offiziere hinreichend Französisch sprachen, so dass wesentliche Teile der Konversation in der Muttersprache der ausländischen Gäste geführt werden konnten.

Trotz Mays Abwesenheit begann das Essen beim Kommandanten verabredungsgemäß um wenige Minuten nach 8 Uhr; den Männern war es aber nicht lange vergönnt, im gemeinsamen Gespräch am Tisch zu sitzen. Man hatte gerade die Suppe genossen, als eine Ordonnanz mit einigen Entschuldigungen zum Kommandanten trat und ihm etwas zuflüsterte. Dieser erhob sich sofort, empfahl sich knapp und eilte hinaus. Im Vorraum wurden nun laute Stimmen vernehmlich.

„Was wollen Sie von mir?“ rief jemand mit empörter Stimme.

„Schweig still, Halunke!“ wurde geantwortet.

„Das ist eine Verwechslung, glauben Sie mir doch! Der wahre Halunke ist entwischt!“

„Aber, das ist doch Herr May!“ rief Schwedenow und sprang auf. Die anderen erhoben sich ebenfalls, und man drängte in den Vorraum.

Draußen bot sich ihnen ein seltsames Bild. Zwei Gendarmen hatten den kleinen Sachsen fest im Griff, der sich vergeblich mühte, seine Bewacher abzuschütteln. Da ihm das aber nicht gelang, schimpfte er immerfort. Seine Brille hatte er verloren, der hochrote Kopf verriet den Grad seiner Aufregung, Tränen traten aus seinen Augen. Sein Anzug war durch die Rangelei in Unordnung geraten, und er wirkte wie eine lange Vogelscheuche, wie vom Wind gebeutelt wird.

Vor den dreien stand ein würdiger älterer Herr, in dem Schwedenow den Polizeidirektor erkannte, bei dem er kurz zuvor zu Besuch gewesen war.

„Geben Sie doch zu, dass Sie Dethmann heißen!“ rief der Direktor empört; „leugnen nützt doch nichts mehr.“

„Aber ich kenne keinen Dethmann!“ sagte May, ohne der Tatsache gewahr zu werden, dass neben Schwedenow nun auch die anderen Reisenden von der >Saint Michel< den Raum betreten hatten.

Der Graf, der sich wegen des komischen Auftritts eines Lächelns nicht erwehren konnte, sagte entschieden:

„Lassen Sie den Mann, ich kenne ihn!“

„Wie? Sie kennen den Halunken?“ fragte der Kommandant.

„Es handelt sich um das Haupt der Verbrecherbande, das meine Männer gerade verhaften konnten“, erklärte der Direktor mit einigem Stolz.

„Und das ist die Identität des Kerls: Carsten Dethmann, früherer Gerichtssekretär, vor zehn Jahren wegen Veruntreuung von Husum (beim dortigen Kreisrichter Storm, ein guter Novellist übrigens, ob die Herren ihn kennen?) nach Amerika geflohen, dort in einschlägigen Kreisen verkehrt, sich als Chef eines Mädchenhändlerrings einen zweifelhaften Namen gemacht.“

„Das bin ich nicht, ich heiße May, Carl May aus Dresden!“ rief der empörte Sachse.

„Lassen Sie den Mann!“ trat nun Schwedenow dazwischen.

„Helfen Sie mir, Herr Graf, helfen Sie mir!“ rief May voller Angst.

„Eine Verwechslung?“ fragte Jules, der die bisher auf Deutsch geführte Unterhaltung nur zum Teil verstanden hatte.

Der Direktor blickte fragend im Kreis umher.

„Sie haben Herrn Redakteur May verhaftet, zurzeit Passagier auf der >Saint Michel< und bestens bekannt bei mir und meinen Freunden“, klärte der Graf die Situation auf.

Der Direktor zögerte und gab dann seinen Leuten einen Wink. Die ließen May endlich los, der taumelte, fiel beinahe zu Boden und wurde schließlich durch von Rochow zu einem Stuhl geleitet. Dort atmete der Sachse mehrmals kräftig durch und beruhigte sich schließlich. Endlich gab ihm einer der Polizisten die Brille zurück, die dieser an sich genommen hatte. May ordnete seine Kleidung und stand auf.

„Es ist entsetzlich“, begann er in weinerlichem Ton, als ihm der Kommandant das Wort abschnitt.

„Ich bitte um Aufklärung über diesen unglaubliche Fall!“ befahl er mit Nachdruck.

Der Direktor wurde sichtlich nervös.

„Wir haben nach diesem Dethmann gefahndet und einen Hinweis erhalten, nach dem er sich in einer Spelunke am Hafen aufhalten soll. Meine Männer haben vor einer halben Stunde zugegriffen und diesen Menschen verhaftet.

„Und wieso ihn?“ wollte Schwedenow wissen.

„Er wurde uns als Dethmann denunziert“ erklärte einer der Gendarmen.

„Durch wen?“

„Nun, durch einen der Gäste.“

„Wie sah dieser Gast aus?“

Der Gendarm beschrieb eine Person, in der von Rochow und Schwedenow sogleich den Stutzer erkannten, mit dem sie in Tönning zusammengestoßen waren.

„Da haben Sie den falschen gefasst“, sagte Schwedenow.

„Und den wahren Halunken haben Sie offenbar laufen lassen!“ ergänzte der Leutnant.

Schwedenow erklärte die Zusammenhänge, was zu Unmutsäußerungen des Kommandanten führte. Der Direktor musste erkennen, dass seine Leute versagt hatten und wandte sich wie ein Aal. May beschwert sich über die Behandlung, bis der Direktor sich schließlich mit großer Verlegenheit bei ihm entschuldigte.

„Nun, Herr May, was haben Sie um Himmelswillen in jener Hafenspelunke gesucht?“ fragte Schwedenow.

Und nun erzählte der Sachse, was ihm widerfahren war.

„Ich war auf der so genannten Kiellinie in Richtung Innenstadt geschlendert und sah plötzlich jenen Stutzer in eine Kneipe verschwinden, dem wir bereits zuvor begegnet sind.“

„Statt die Polizei zu benachrichtigen“, unterbrach ihn Schwedenow, „glaubten Sie, nun sei die Gelegenheit gekommen, Ihre kriminalistischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.“

„Nun ja“, räumte May verlegen ein, „ich folgte dem Mann in das Lokal und erkannte sogleich, in welche üble Umgebung ich geraten war. Heruntergekommene Seeleute zechten dort in einer von Tabaksqualm verpesteten Luft.“

„Und was taten Sie?“

„Ich setzte mich an einen freien Tisch und wollte zu gerne sehen, wohin sich unser Freund gewendet hatte. Schließlich entdeckte ich ihn zwei Tische weiter, Gott sei Dank den Rücken mir zugewandt.“

„Was machte er da?“

„Er unterhielt sich mit ein paar wenig Vertrauen erweckenden Gesellen.“

„Und haben Sie etwas gehört, was für uns wichtig sein könnte?“

„Sie sprechen von einer wichtigen Fracht, die für die >La Gaviota< gestimmt sei.“

„Cortejo!“ entfuhr es Schwedenow. „Was haben Sie weiter erlauscht?“

„Nichts, denn dazu kam es gar nicht mehr.“

„Wieso nicht“? wollte der Kommandant wissen.

„Weil der Mann sich plötzlich umdrehte und mich entdeckte.“

„Und dann?“

„Dann kam er auf mich zu und drohte mir, so dass ich für Leib und Leben fürchten musste.“

May schwieg.

„Und weiter?“ drängte Schwedenow.

„Er wollte wissen, wieso wir schon in Kiel seien und wo wir hinwollen.“

„Was haben Sie ihm erzählt?“

„Dass wir auf dem Wege nach Kopenhagen sind“, sagte der Sachse treuherzig.

„Na wunderbar!“ rief der Graf ärgerlich; „da hätten wir ja gleich an Cortejo telegraphieren können, dass wir hinter ihm her sind! Großartig haben Sie das gemacht, Herr May, großartig!“

„Aber, ich, ich“, stotterte der Sachse, „mir blieb nichts anderes übrig. Die Männer sahen nämlich nicht gerade Vertrauen erweckend aus.“

„Haben Sie noch etwas erfahren?“

„Nein, weil nämlich in diesem Augenblick ein Haufen Polizisten in das Lokal eindrang. Eine Stimme schrie: Das ist er! Und dann nahm man mich fest.“

„Dann haben Sie den eigentlichen Halunken laufen lassen“ sagte Schwedenow zu dem Direktor, dem die Sache nun doch recht unangenehm zu werden begann.

„Unser Mann wird nun über alle Berge sein. Wenn ich mich nicht täusche, wird er versuchen, auf dem schnellsten Weg nach Kopenhagen zu kommen, um sich dort mit Cortejo zu vereinigen.“

Schwedenow dachte kurz nach.

„Wann geht die Fähre nach Kopenhagen?“

„Die hat Kiel bereits um 7 Uhr verlassen“ erklärte der Kommandant.

„Dann hält uns hier nichts mehr. Wir fahren sofort ab. Die >Saint Michel< ist schneller als das Passagierschiff. So können wir vielleicht noch verhindern, dass dieser Dethmann Cortejo warnt.“

Von Rochow hatte inzwischen den Brüdern Verne die nötigsten Informationen ins Französische übersetzt; beide waren der gleichen Meinung wie Schwedenow, dass nämlich ein schneller Aufbruch nur von Nutzen sein konnte.

An eine Fortsetzung des unterbrochenen Abendessen war nun überhaupt nicht mehr zu denken.

Man verabschiedete sich mit großem Bedauern vom Kommandanten und seinen Gästen und eilte zum Hafen. Dort allerdings sah man, dass an einen sofortigen Aufbruch doch nicht zu denken war. Die Bunkerung der Kohlen war noch nicht beendet, auch brauchten Ollive und seine Leute mehr als eine Stunde, bis sie Arago und Pötsch gefunden hatten, die auf der Suche nach Vorräten für ihre Küche durch die engen Hafengassen geschlendert waren und hier und da auch erfolgreich nach alkoholhaltigen einheimischen Spezialitäten gefragt hatte; kurz, beide machten einen sehr angeheiterten Eindruck und ließen sich nur widerstrebend zur >Saint Michel< zurückbringen. So wurde es fast zehn Uhr, als die Besatzung wieder komplett an Bord der Yacht versammelt war.

Kapitän Ollive hatte den Befehl zum Anheizen der Kessel erhalten, und die Herren saßen in der Messe zusammen, um ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Ihr Ziel musste es sein, möglichst vor Dethmann die Hauptstadt Dänemarks zu erreichen; wenn dieser nämlich nicht in der Lage war, Cortejo und seine Bande vor den Verfolgern zu warnen, konnte man vielleicht die dänische Polizei zu einem überraschenden Schlag bewegen und so Fräulein Caroline aus den Klauen der Verbrecher befreien.

May beteiligte sich nicht am Gespräch, er saß in einer Ecke und stierte nur vor sich hin. Der Schrecken über das Abenteuer schien ihm erst jetzt voll in die Glieder gefahren zu sein.